服务出口复杂度与经济增长质量:一项跨国经验研究

2015-03-09戴翔

戴 翔

(安徽财经大学 国际经济贸易学院,安徽 蚌埠 233030)

服务出口复杂度与经济增长质量:一项跨国经验研究

戴翔

(安徽财经大学 国际经济贸易学院,安徽 蚌埠233030)

[摘要]借鉴测度服务出口复杂度的最新方法,在测算了包括中国在内的35个国家服务出口复杂度指数基础之上,利用2000—2013年跨国面板数据,计量检验了服务出口复杂度对经济增长“质”的影响。结论表明,无论是以全要素生产率作为经济增长质量的替代变量,还是以劳动生产率作为替代变量,服务出口复杂度对经济增长的“质”均表现出显著积极影响,即服务出口复杂度越高,对经济增长质量的促进作用越明显。此外,研究还发现,人力资本、创新能力、贸易开放度以及利用外资等均对经济增长质量提升具有促成作用。

[关键词]服务贸易;出口复杂度;经济增长质量;对外贸易;开放型经济;贸易测度

一、问题提出

出口贸易和经济增长之间的关系是国际经济领域经久不衰的话题,且人们较为一致的观点认为,出口对经济增长具有重要的推动作用。然而,目前学者针对开放条件下出口贸易与一国(地区)经济增长关系的研究,主要侧重于对制成品出口驱动型的经济增长分析,而对服务贸易的关注则相对较少。但战后随着全球产业结构的演进,尤其是发达经济体产业结构的不断“软化”,加之信息通讯技术的迅猛发展以及全球服务贸易规则的推行,全球服务贸易得到了迅猛发展,并且其增速超过了货物贸易的增速,从而使得全球贸易结构正逐渐地向服务贸易倾斜。毋庸置疑,在全球经济和产业结构不断升级背景下,服务贸易作为服务经济的重要标志,其发展状况也日益成为衡量一国(地区)参与全球竞争与合作能力的重要指标。这一实践性的变化使得越来越多的有识之士认识到,作为驱动经济增长重要力量之一的所谓出口贸易不再仅仅限于货物出口,服务贸易出口同样正在发挥着越来越重要的作用。在此背景下,近年来针对服务贸易与经济增长之间关系的研究,越来越成为理论界关注的热点。但现有研究主要侧重于从“量”的角度展开,而较少涉及“质”的问题[1-2]。换言之,现有文献既较少关注服务贸易出口对经济增长“质”的影响,也很少从服务贸易出口“质”的视角探讨其对经济增长“质”的影响。有鉴于此,本文力图从服务出口复杂度的视角,借鉴目前国内外学术界普遍采用的服务出口复杂度最新测度方法,利用包括中国在内的跨国面板数据,实证检验服务出口的“质”是否影响了经济增长的“质”,从而对现有研究文献进行补充和拓展。

二、文献回顾

依托近年来国内外针对服务贸易与经济增长关系的现有研究文献,本文研究主要集中于三个方面:一是将服务贸易作为整体对象进行研究,探讨其对经济增长的影响;二是研究某一特定部门的服务贸易对经济增长所产生的可能影响;三是考察特定服务贸易模式对经济增长的影响。

就第一个方面开展的研究而言,学者们主要借鉴研究货物贸易出口对经济增长的既有思路,简单地将服务出口视为一般的商品出口,对不同部门的服务贸易和不同服务贸易模式不加区别。例如,在理论研究层面,Robinson等采用可计算一般均衡模型探讨了服务贸易自由化所能产生的经济增长效应[3]。继Robinson等学者的研究之后,许多学者从实证层面探讨了服务贸易出口对经济增长的影响,并取得了十分丰富的成果。Lewis等通过选取10个国家(地区)的11个部门进行跨国截面数据分析,进而研究服务出口对经济增长的影响,结果发现,服务出口影响经济增长,其不仅表现为直接导致服务产出的增加,并且还会通过产业关联效应,影响了其他产业部门产出增加进而产生了间接经济增长效应,尤其是服务出口能够带动本国服务业规模扩张(包括生产者服务业),从而对制造业的发展进而经济增长产生极为重要的推动作用[4]。Rutherford对俄罗斯“入世”效应进行定量评估时指出发现,服务贸易壁垒降低具有促进经济增长的内在机制,因此,俄罗斯的“入世”将会通过促进服务贸易的发展而有利于其经济增长[5]。Bosworth等的研究甚至认为,印度服务贸易的快速发展推动了服务业增长乃至服务业生产率的提升,而服务业增长和服务业生产率的提升对印度经济的全面增长无疑具有重要的推动作用[6]。国内方面,危旭芳等探讨了中国服务贸易与经济增长之间的关系,采用普通最小二乘法(OLS)进行的实证分析表明,中国服务贸易与经济增长之间存在显著正相关关系[7]。

就第二个方面的研究而言,理论层面上,Hoekman等的研究指出,如同货物贸易出口一样,服务贸易出口同样能够成为一些国家(地区)的经济增长发动机,甚至其作用机制更强于货物贸易出口[8]。这是因为,一国(地区)参与全球竞争与合作的能力,最终要落实在国际化企业的竞争能力上,尤其是在当前社会分工日益细化的情况下,企业竞争能力的高低很大程度上取决于服务投入的成本和质量的高低,换言之,不同服务投入,比如金融、电信、运输、分销服务等,对企业成本的降低和竞争力提升作用可能不一。而服务贸易的发展有助于不同部门服务发展,从而最终有利于经济增长。经验层面上,Francois等运用主要宏观经济变量、贸易开放度以及金融部门发展状况对经济增长进行解释时,研究发现,金融服务贸易领域自由化发展对经济增长具有显著的促进作用[9]。Khoury使用联立方程模型(包括了电信和金融服务的需求和供给方程)对64个国家(地区)的服务贸易自由化的经济增长效应进行估计,实证研究表明,中低收入水平的国家(地区)会从电信和金融服务部门的开放中获得更高的经济增长绩效[10]。Fixler等分析了一些特定部门的服务贸易出口和服务外包对经济增长的推动作用[11]。Mattoo对金融和通讯服务贸易自由化效应进行实证研究后指出,金融和通讯服务贸易的开放是驱动经济长期增长的重要力量之一[12]。

就第三个方面的研究而言,根据服务贸易总协定的解释,服务贸易包括境外消费、过境交付、自然人流动及商业存在四种模式。总体来看,现有从服务贸易模式角度探讨其对经济增长影响的文献,主要集中于服务业FDI的流入(即商业存在)以及自然人流动对一国(地区)经济发展的影响。Whalley等较早研究了劳动力的跨境流动对全球经济所能产生的影响,研究指出,在劳动力可跨境自由流动情形下,不同国家(地区)劳动边际产品价值的差异性会促使劳动力从低报酬地区流向高报酬地区,这一作用机制会使得劳动力资源在全球范围内实现优化配置,从而促进经济增长[13]。Hauser等的研究指出,如果发达经济体允许非熟练劳动力自由进出入其劳动力市场,那么由此所能产生的经济增长效应可能大于任何形式的贸易自由化所带来的效益[14]。Ruotinen等计量分析了服务业FDI(即商业存在)所具有的技术溢出效应,研究指出,服务业FDI与商品领域FDI相比所能产生的技术外溢效应大体相当,从而对东道国尤其是发展中国家具有显著推动作用[15]。其他许多基于不同国家和不同样本期间的实证研究也基本证实了服务业FDI对经济增长具有的显著积极作用[16]。

现有文献对于我们深化认识服务出口与经济增长之间关系具有重要参考和借鉴意义,但仍然存在进一步拓展的必要和空间。与现有文献相比,本文的可能文献在于:第一,在研究视角方面,与现有文献主要从“量”的角度开展研究不同,本文着重从“质”的角度探讨服务贸易与经济增长的关系;第二,在研究内容上,本文通过直接把服务出口复杂度与经济增长质量纳入到一个回归模型中,以定量考察服务出口复杂度对经济增长质量的影响;第三,在经验研究方面,本文借鉴目前国内外学术界测度服务出口复杂度的通行做法,测算了35个国家(地区)的服务出口技术复杂度和经济增长质量,并在有效控制其他影响因素的情况下,计量分析了服务出口复杂度对经济增长质量的影响。

三、变量选取、测度及模型设定服务出口复杂度的测算

(一)变量选取

1.被解释变量。由于本文着重关注服务出口复杂度对经济增长质量的影响,因此,基于这一研究目的,计量模型的被解释变量即为经济增长质量。然而,将经济增长质量作为被解释变量时,如何测度经济增长质量,在学术界尚未形成统一认识和测度方法,因为不同学者基于不同的研究需要及其关注的侧重点不同,对经济增长质量的内涵理解进而采取的测度指标也不尽相同。例如,有些学者采用产业结构优化指标作为经济经济增长质量替代变量,有些学者则从资源环境视角界定经济增长质量,甚至还有学者从收入分配角度来探讨经济增长质量。但是,从长期来看,经济增长质量的提升实质上表现为效率提升,正如Krugman指出的那样:“生产率虽然不是全部,但从长期来看则近乎一切”[17]。由于全要素生产率反映的是一定时期内国民经济各种要素投入与产出之间的关系,体现的是技术进步对经济发展作用的综合反映,因而采用全要素生产率作为经济增长质量的替代变量较为合适。据此,本文采用全要素生产率作为经济增长质量的替代变量(记为TFP)。

2.解释变量。在解释变量的选取上,本文重点关注的是服务出口复杂度这一关键因素。服务出口复杂度缘何可能对经济增长质量产生重要影响?我们认为,至少存在三个方面的作用机制。一是直接作用机制,即作为经济结构重要组成部分的服务,其自身发展情况本身就是经济质量的重要衡量指标之一。更确切地说,服务出口技术复杂度高,说明服务业结构优化程度高,从而在一定程度上表明经济增长的质量较高。二是资源优化配置的示范作用机制。有关制成品出口技术复杂度的相关研究已经表明,企业在研究和开发更具高技术复杂度的产品过程中,包括高技术复杂度的产品生产过程,都能够起到积极的示范作用,从而吸引优质资源向相关产业部门转移,使得资源配置更加优化,进而在整体上提升经济发展质量和水平。这种作用机制可称作为资源优化配置的示范作用。基于同样的逻辑我们可以认为,服务的研发以及提供过程,同样能够产生所谓的示范效应进而带来资源的优化配置,从而在整体上提升经济运行的效益和发展质量。三是中间投入作用机制。服务尤其是高端生产者服务,通常是为高技术复杂度的生产者服务,其价值一般作为“中间投入”而进入到制成品生产过程或者其他服务提供流程中去。一方面,从制造业和服务业的关系上来看,现有的文献研究已经充分表明,制造业高端化发展,有赖于作为中间投入的服务高端化发展状况,换言之,服务对产业结构尤其是制造业的高端化发展具有重要的引领作用。因此,基于这一意义而言,服务技术复杂度越高对制造业高端化发展的引领能力也就越高。如果我们可以将制造业高端化发展(包括生产率水平的提升)视为经济发展质量提高的话,显然,服务出口复杂度可能对经济增长质量具有重要影响。另一方面,作为其他服务提供过程中的中间投入服务,其复杂度状况不仅直接影响着最终服务的产出状况,而且不同投入之间的“质量配比效应”以及可能产生的技术、知识和信息等溢出效应,同样对最终服务产出状况产生重要影响。因此,综合来看,至少存在的上述三个方面的作用机制,可能使得服务出口复杂度对经济增长质量产生重要影响。这也是本文为何着重关注这一关键变量的原因所在。

至于如何测度服务出口复杂度,与Gable等的研究类似,本文亦借鉴Hausmann等给出的有关制成品出口技术复杂度测度方法,测算服务出口复杂度[18-19]。这一方法也是目前国内外学者普遍采用的方法[20-21]。具体而言,服务出口复杂度的测算可分两步进行。第一步首先测度服务出口中某一分项的复杂度指数(记为TSI),测度公式如下。

(1)

式(1)中的TSIk即表示服务层面的出口复杂度,xjk表示j国服务分项k的出口额,xj表示j国的所有服务的出口总额,xjk/Xj表示j国服务分项k的出口比重,Yj表示j国的人均GDP。本文按照上述方法计算出服务出口中所有服务分项的技术复杂度指数后,接下来第二步再计算一国(地区)服务出口的总体技术复杂度指数(记为EX),具体的测算公式如下。

(2)

ES即为需要测算的一国(地区)服务出口复杂度指数。其中,xk表示一国(地区)服务分项k的出口额,X为该国(地区)的服务出口总额,TSIk即为依据上述公式(1)测算出的服务分项k的复杂度指数。依据上述方法,在数据可获性前提下,我们可以测度任何国家(地区)在任一年度的服务出口复杂度指数。

此外,考虑到回归结果的稳健性和可靠性,综合现有关于影响全要素生产率的研究文献,我们还在计量模型中纳入如下几个变量作为控制变量:人力资本(记为HU)、创新能力(记为RD)、贸易开放度(记为EX)、利用外资额(记为FDI)以及资本集中度(记为CAP)。关于人力资本的测度,我们采用教育经费支出占GDP比重表示;关于创新能力的度量,我们采用研发经费支出占GDP之比表示;关于贸易开放度的测度,我们采用进出口总额与GDP之比表示;关于利用外资额的度量,我们采用来用外资存量额占GDP之比表示;关于资本集中度的测度,我们采用资本存量和就业人数之比表示。

据此,本文设定如下面板数据计量模型:

TFPi,t=α0+α1LnESi,t+α2HUi,t+α3LnCAPi,t+α4INNi,t+α5EXi,t+α6FDIi,t+μt+vi+εi,t

(3)

其中,i表示国家,t表示时期(此处为年份),μ表示时期固定效应变量,v表示国家固定效应变量,ε表示误差项,其余各变量符合如前文所述。此外,由于不同变量水平值间存在巨大差异,因此,我们在计量分析过程中对服务出口复杂度变量(ES)和资本集中度变量(CAP)取了自然对数,Ln即为自然对数符号。

(二)数据来源及测算结果说明

依据上述方法测度服务出口复杂度,所需数据主要包括样本国家服务出口额以及人均GDP。我们利用OECD数据库提供的基础数据,样本时间跨度为2000年至2013年。在充分考虑样本国家的代表性以及统计数据的连续性和非缺失性基础上,本文最终选取的样本国或地区共35个,分别为:澳大利亚、奥地利、比利时、加拿大、智力、捷克、丹麦、芬兰、法国、德国、希腊、匈牙利、冰岛、爱尔兰、意大利、日本、韩国、卢森堡、荷兰、墨西哥、新西兰、挪威、波兰、葡萄牙、斯洛伐克、西班牙、瑞典、瑞士、土耳其、英国、美国、中国、印度、俄罗斯和巴西。为剔除价格变化影响以及增强样本国数据间的可比性,对涉及价格因素的变量,本文均统一折算为2005年可比美元价格。

OECD数据库提供的服务贸易数据中,包括运输、旅游、通讯服务、建筑服务、保险服务、金融服务、计算机和信息服务、版权和特许费、其他商业服务以及个人、文化和娱乐服务以及政府服务11大类。由于本文主要关注的是商业服务,因此在计算过程中剔除了政府服务部门而仅保留另外10个服务贸易部门,据此测算服务出口复杂度。为了保持数据来源口径的一致性,本文其他变量的基础数据均来自于OECD数据库。

四、实证结果及分析

(一)OLS估计结果

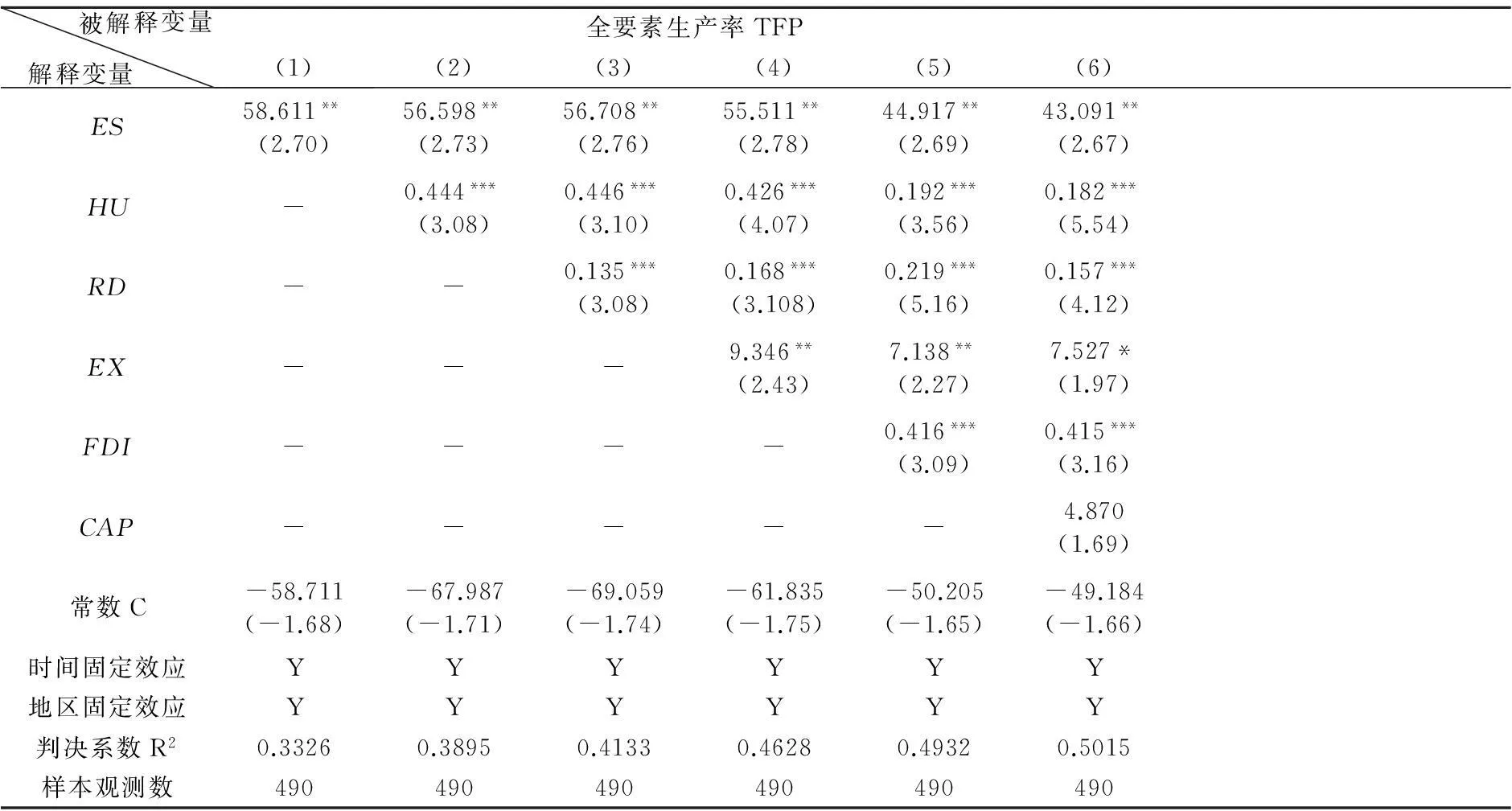

考虑到仅以所选样本自身效应为条件而进行的研究,因此,本文对上述计量模型(1)采用固定效应模型进行估计。此外,考虑到估计结果的稳定性,我们以服务出口复杂度作为基础解释变量,然后依次纳入其他控制变量进行回归,所得结果报告见表1。

对表1的估计结果进行分析,我们可以得到如下几点结论。从第(1)列的计量回归结果来看,服务出口复杂度与经济增长质量之间呈现正相关关系,具体而言,服务出口复杂度指数的系数估计值为58.611,并且在5%的水平上显著。由于计量模型中对服务出口复杂度变量取了自然对数,上述回归结果也就意味着,服务出口复杂度相对增加1%时,经济增长质量(即全要素生产率)就会增长58.611个单位。显然,服务出口复杂度指数越高,经济增长的质量也就越高。在依次纳入其余控制变量后,如表1中第(2)至第(6)列的结果所示,虽然服务出口复杂度变量的系数估计值大小有所改变,但其与以全要素生产率所表示的经济增长质量之间正相关关系并未改变,并且均至少在5%水平下具有显著性。这一结果支持了我们前文的预期:服务出口复杂度的提高对经济增长质量具有重要的促进作用。

表1 OLS回归估计结果

注:*、**、***分别表示参数估计在10%、5%和1%水平上显著,参数估计下方括号内的数值为t统计量。

就其余控制变量而言,从第(2)至第(6)列的回归结果可见,人力资本变量的系数估计为正,并且均在1%的显著性水平上具有积极影响,这意味着人力资本状况的改善是提升经济增长质量的重要影响因素。这一结果与现有理论也是相吻合的。从第(3)列至第(6)列的回归估计结果可见,研发经费支出占GDP之比表示创新能力变量回归系数估计值为正,并且均在1%显著性水平上呈积极影响,这意味着提升研发经费支出占GDP之比,对于提升经济增长质量具有积极意义。从第(4)列至第(6)列的回归估计结果来看,贸易开放度变量的系数估计值为正,并且至少在5%显著性水平下呈积极影响,这意味着贸易开放度的提高对于经济增长质量同样带来了有利影响。实际上,贸易开放度的提升意味着专业化分工程度的提高,而专业化分工水平的提升不仅有利于形成规模经济效应、加快资本积累以及提高资源配置效率,还会通过“斯密式”的技术进步而提升经济增长质量。这一点在有关贸易和经济增长的文献中已有广泛讨论并形成了一些较具代表性的观点,我们在此不再赘述。总之,基于本文样本所进行的回归结果证实了,以外贸依存度所表示的贸易开放度对经济增长质量提升是具有促成作用的。从第(5)列至第(6)列的回归结果来看,外资利用额变量的回归系数估计值为正,并且均在1%显著性水平上呈积极影响。这一结果意味着外资企业对一国经济增长质量的提升具有一定程度的推动作用。异质性企业贸易理论表明,生产率是决定企业外向型发展的重要因素之一,具体而言,生产率最高的企业可以采取外向型发展战略,生产率次高的企业则只能留在国内经营,而生产率最低的企业则会被市场所淘汰。而在外向型发展企业之中,相对于采取出口方式的企业而言,采取对外直接投资的企业往往需要更高的生产率水平。依据异质性企业贸易理论,FDI的利用实际上也就意味着引进了具有更高生产率水平的企业,而外资企业作为国民经济的重要组成部分,显然,其自身生产率水平越高,越是有利于东道国经济增长质量的提升。从这一点来看,本文实证结果与现有文献具有内在的逻辑一致性。从第(6)列的回归结果来看,以资本存量和就业人数之比表示的资本集中度变量的回归系数虽然为正,但其并不具有显著性。这一结果意味着资本集中度的提升虽然对经济增长质量具有正向推动作用,但这种作用尚不具备显著性。这一结果与我们的惯常理解并不一致,即资本集中度的提高往往伴随着生产率水平提升。当然,导致这一结果的可能原因在于计量模型中因变量采用的全要素生产率而非劳动生产率,而资本集中度与生产率水平之间的传统关系更多地是体现在劳动生产率上[23]。

特别需要指出的是,人力资本、创新能力、贸易开放度以及利用外资等,虽然不是本文关注的重点而仅仅作为控制变量纳入其中,但上述回归结果表明均对以全要素生产率表示的经济增长质量具有显著积极影响。本文并没有试图在这些方面得出更有价值的“新结论”。作为控制变量而言,实证结果的“不新”似乎更应该说明本文采用的研究分析框架较为合理,研究结论与现实情况具有更好的吻合度和稳健性特征,研究所得结论与现有文献具有较高的一致性。

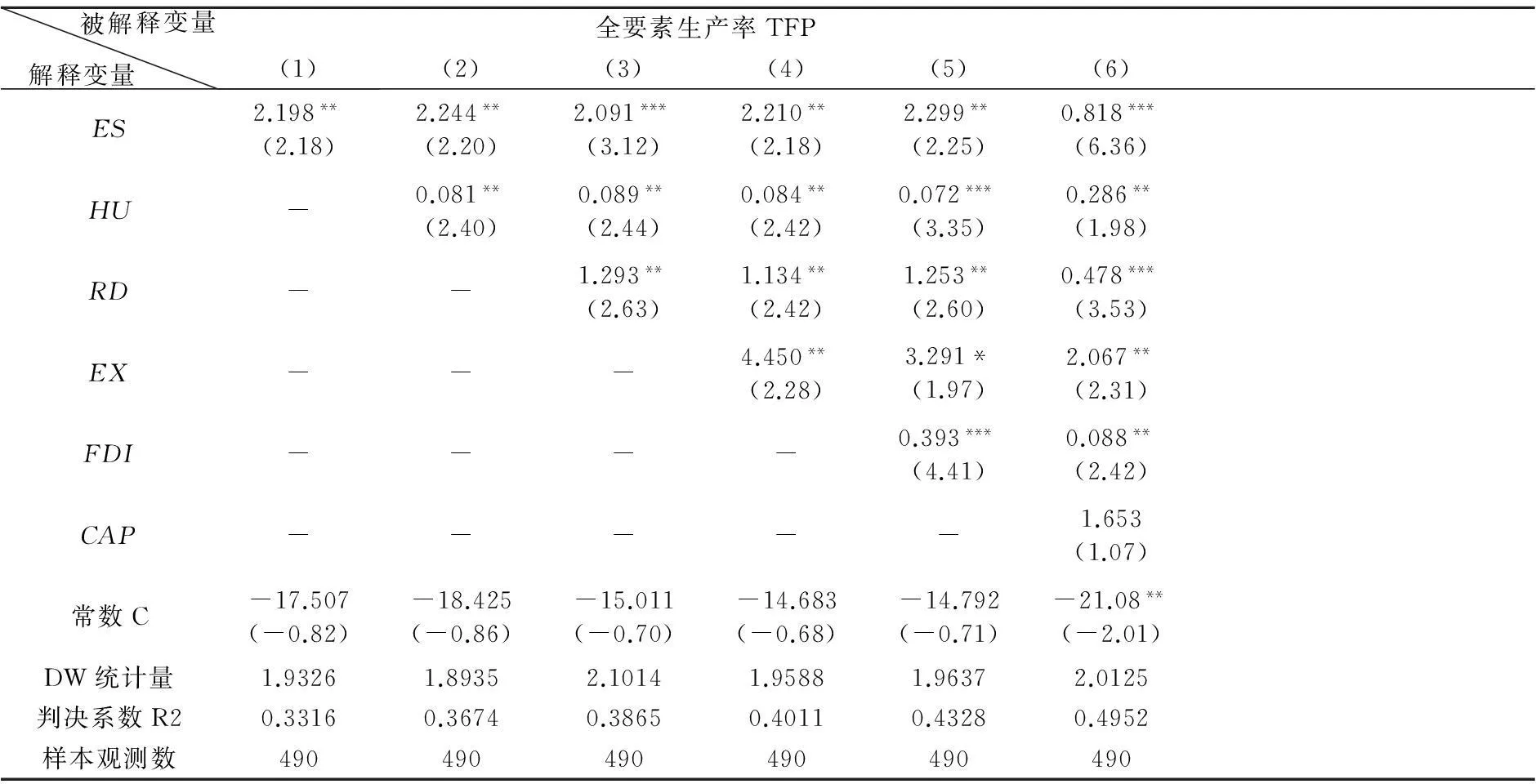

(二)FMOLS估计结果

当然,使用OLS方法对计量模型(3)进行估计,可能会因变量间内生性问题的存在而使得估计结果失效,因为服务出口复杂度与经济增长质量之间可能具有较强内生性,这不仅体现在服务出口复杂度会对以全要素生产率表示的经济增长质量产生影响,同时,经济增长质量的提升也会导致一国服务业发展方式转变进而服务出口复杂度的提高。为此,我们再采用完全修正最小二乘法(FMOLS)对上述计量模型(3)进行回归估计,所得结果报告见表2。

表2 FMOLS回归估计结果

注:*、**、***分别表示参数估计在10%、5%和1%水平上显著,参数估计下方括号内的数值为t统计量。

首先,本文将表2和表1的回归估计结果进行比较,不难看出,无论使用OLS方法还是使用FMOLS方法进行估计,作为基础解释变量的服务出口复杂度,各列回归结果表明均对经济增长质量具有显著正向影响;同样,作为控制变量的人力资本变量、创新能力变量、贸易开放度变量以及利用外资额变量,其系数估计值亦仍然为正,且至少在10%的显著性水平下对经济增长质量具有显著影响,而资本集中度变量的系数估计值虽然为正,但仍不具备显著性影响。撇开系数估计值的大小不论,上述结果与表1的估计结果保持了较好的一致性。其次,本文将表2中第(1)栏与第(2)栏至第(6)栏的估计结果进行对比,容易看出,在纳入其他控制变量后,并没有改变服务出口复杂度系数估计值的正向性及其显著性,即服务出口复杂度作为基础解释变量,仍然显示出与经济增长质量具有显著正相关关系。这一点与表1的估计结果也是高度一致的,从而在一定程度上表明了估计结果的可靠性。至于其他控制变量的回归结果,表2报告的回归结果与表2报告的回归结果也基本一致,无论是系数值的方向性还是显著性,均未发生实质性改变,对此我们不再赘述。

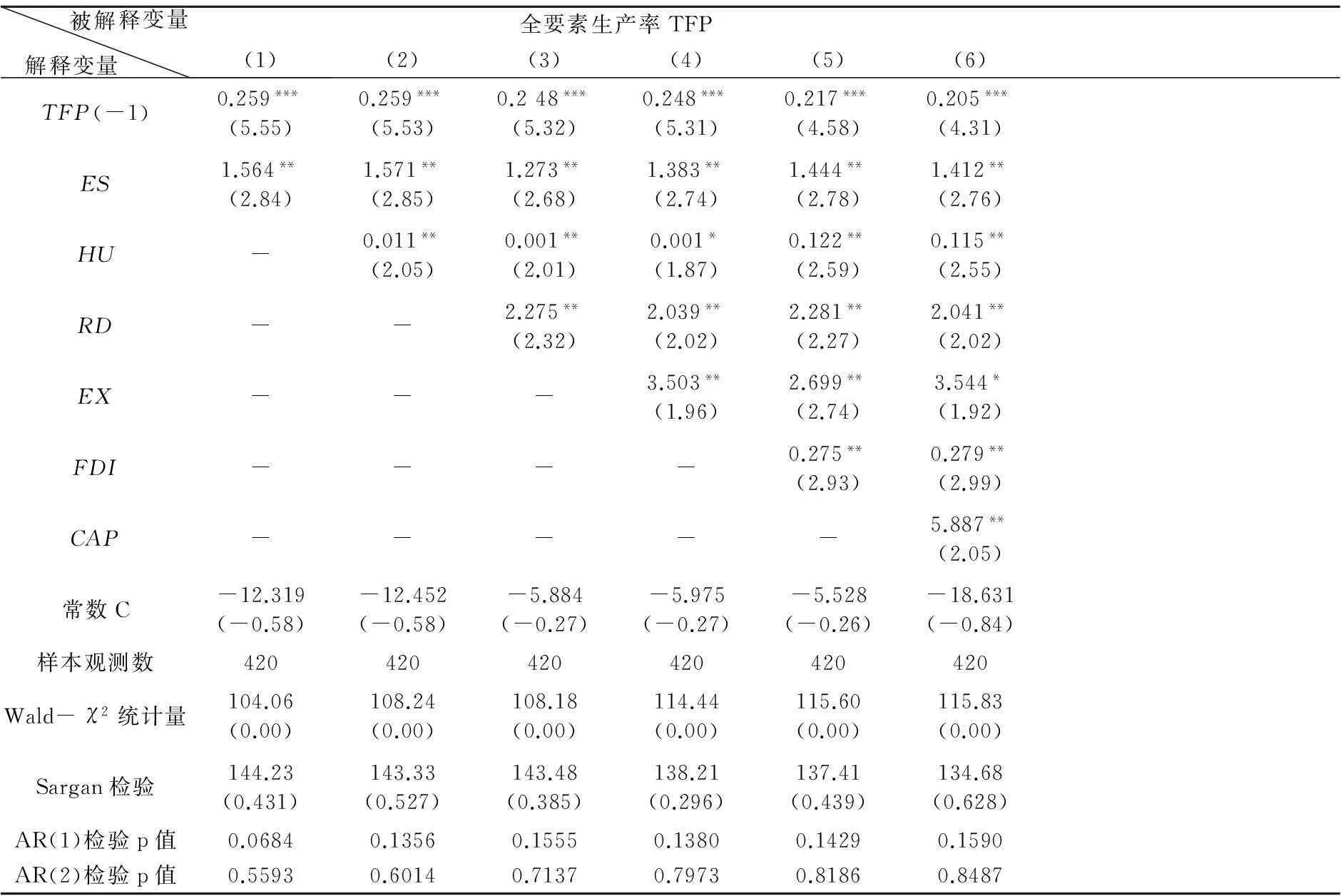

(三)系统GMM估计结果

由于经济增长往往具有惯性作用,即具有持续性特征,而从经济增长的质量角度来看,同样也是如此。因此,将经济增长质量的滞后项作为解释变量之一纳入到上述计量模型(3)之后,相应地就有了下述动态面板数据模型:

TFPi,t=α0+α1TFPi,t-1+α1LnESi,t+α3HUi,t+α4LnCAPi,t+α5INNi,t+α6EXi,t+α7FDIi,t+μt+vi+εi,t

(4)

在动态面板数据模型(4)中,显然,由于解释变量中包括了被解释变量的一阶滞后项,产生了与扰动项的相关。与此同时,经济增长质量与其他变量之间可能存在着反向因果关系。因此,普通的估计方法容易带来“动态面板估计偏误”。为此,接下来我们运用“一步法”系统GMM对动态面板数据模型(4)进行估计,所得结果呈列见表3。其中,表3最后几行给出了模型设定的主要检验结果:AR(2)统计量以及Sargan检验结果总体表明系统GMM估计是有效的。

表3 系统GMM回归估计结果

注:估计系数下方括号内的数字为系数估计值的z统计量,其中“*”、“**”和“***”分别表示10%、5%和1%的显著性水平。

根据表3中各列回归结果,我们可以总结出如下几点基本结论:第一,在所有各列回归结果中,作为解释变量的滞后一期经济增长质量,均在1%显著性水平下对当期经济增长质量具有显著正向影响,这一结果表明经济增长质量的确在一定程度上存在“持续性”特征。第二,在所有各列回归结果中,作为基础解释变量之一的服务出口复杂度,其系数估计值方向性及其显著性统计特征,大体而言,均与前述各表保持了较高一致性。这一结果意味着服务出口复杂度的确对经济增长质量具有显著正面影响,换言之,服务出口复杂度越高的国家,相应地其经济增长的质量也就会越高。第三,各列回归结果均表明,作为控制变量的人力资本变量、创新能力变量、贸易开放度变量以及利用外资额变量,均对经济增长质量产生了显著正向影响,表明这些影响经济增长质量的传统因素的确发挥了重要作用。第四,在最后一列的回归结果中,资本集中度系数估计值仍然不具备显著性,没有迹象表明其对经济增长质量具有显著积极影响。

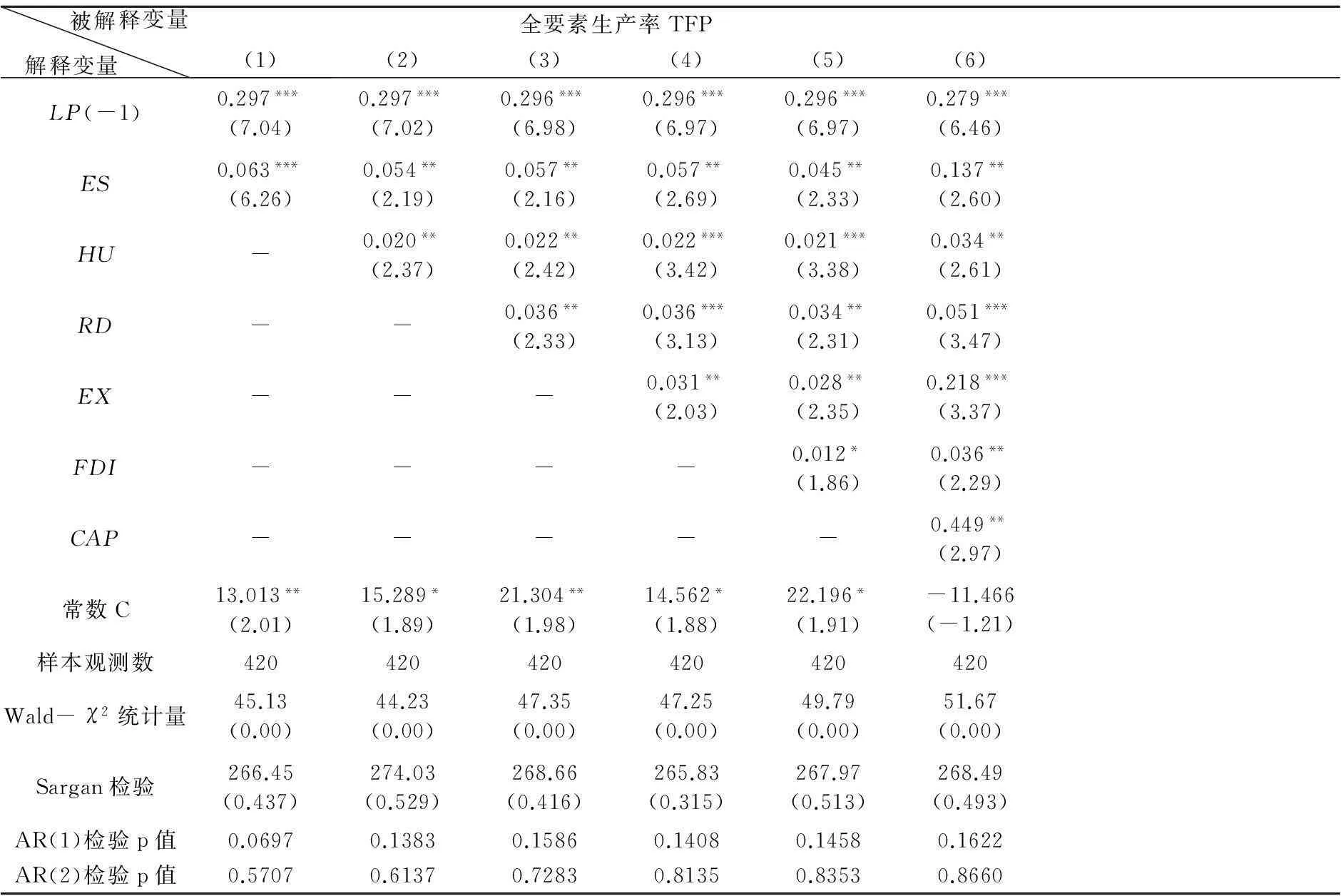

(四)稳健性检验

尽管全要素生产率具有更为全面的内涵,然而在实证研究中由于不同学者基于不同的研究目的和需要,采取不同的测度方法,且不同测度方法往往结果存在较为显著的差异,进而影响了实证结果的可靠性。为此,本节再利用与全要素生产率具有较高相关性,且经常被学术界借用考察一个国家和地区的技术或生产率水平的劳动生产率指标,作为被解释变量(本文采用GDP与就业人数之比作为测度变量,记为LP),进行进一步的回归估计分析。相对而言,劳动生产率的测度较为直观和准确,有助于在一定程度上检验以全要素生产率作为被解释变量分析结果的可靠性和稳定性。本文利用劳动生产率作为被解释变量,采用系统GMM回归估计法进行的稳健性分析,所得结果如表4所示。

表4 稳健性检验

注:同表3。

将表4的回归估计结果与前述各表的回归结果进行对比,不难看出,当我们将劳动生产率作为被解释变量时,作为基础性解释变量的劳动生产率滞后一期以及服务出口复杂度变量,均与以劳动生产率表示的经济增长质量保持了高度正相关性。表4的回归结果在一定程度上进一步说明,前述各表回归结果所揭示的服务出口复杂度对经济增长质量具有积极影响的结论是稳健的。至于其他控制变量而言,除了资本集中度变量外,回归所得结果与前述各表回归所得结果也基本一致,进而说明了前述有关控制变量的回归结果也是稳健的。唯一不同的在于,表4中资本集中度变量的系数回归值为正且具有了显著性,这一结果表明资本集中度对以劳动生产率表示的经济增长质量具有显著正向影响。出现这一差异性结果的可能原因正如前文所述,劳动生产率的测算通常无法反映资本变量,而资本集中度则通常与劳动生产率存在密切关系。

五、简要结论及启示

本文采用目前学术界提出的测度服务出口复杂度的最新方法,利用OECD数据库中的基础数据,测算了包括中国在内的35个国家或地区的服务出口复杂度。并以此作为基础解释变量,在有效控制人力资本、创新能力、贸易开放度、利用外资以及资本集中度等可能影响因素后,采用2000年至2013年期间的跨国面板数据,计量检验了服务出口复杂度对经济增长质量的影响。研究结论表明:(1)服务出口复杂度对以全要素生产率表示的经济增长质量具有显著积极影响;(2)从其他控制变量来看,人力资本、创新能力、贸易开放度以及利用外资等,均对以全要素生产率表示的经济增长质量具有显著积极影响;(3)资本集中度虽然对以全要素生产率表示的经济增长质量没有显著的促进作用,但却对以劳动生产率表示的经济增长质量具有显著促进作用。

伴随全球经济结构的不断“软化”,以及服务贸易日益成为全球经济增长的新动力和衡量一国参与全球竞争和合作能力重要指标之一的大背景下,大力发展服务贸易已然成为各国的重要开放战略。然而,从“质”的角度来探讨服务贸易对经济增长的影响,本文的研究结论表明,服务出口复杂度对经济增长质量具有显著积极影响。这一结论也就意味着,如果服务贸易的发展重“量”而不重视“质”,很可能会陷入“扩张陷阱”,进而对经济发展方式的转变带来不利影响。从上述意义来看,本文研究所得结论不仅对于发达经济体具有重要的政策含义,对于包括中国在内的发展中经济体同样具有重要的政策意涵。加快转变经济发展方式,提升经济增长的质量和效益,是当前中国经济发展面临的重要形势和任务,而发展服务业则被视为实现上述目标的重要途径之一,对此,学术界和政策部门基本已形成共识。而服务业作为国民经济的重要组成部分,其对经济增长方式转变的带动作用不仅在于统计意义上的“产业结构”变迁,更在于其自身内涵的技术复杂度水平。其中,服务贸易作为服务业向国际市场延伸的直接反映,作为全球专业化分工的结果和表现,服务出口复杂度的高低不仅折射出服务业发展状况,更为重要的是,从贸易和产业发展的互动关系来看,它还会影响到服务业发展状况。统计数据显示,虽然中国服务业发展起步较晚,但发展速度较快,2012年就已“跻身”世界前三。但这种规模的快速扩张并未逻辑地带动复杂度的相应提升,中国服务贸易逆差主要集中于金融、保险等高端生产者服务部门的事实就是明证。因此,在服务业日益“全球化”和“碎片化”为我们发展服务贸易带来机遇的同时,也要谨防跌入“比较优势陷阱”的可能。换言之,我们在主张大力发展服务贸易的同时,不仅要注重“量”的扩张,更应注重“质”的提升。

至于如何提升中国服务出口复杂度水平,我们认为,从大的思路上来说,需要特别注意以下两个方面的问题。一方面,在服务贸易发展过程中我们特别需要注意不能盲目地在低端服务产业链上“铺摊子”,进而避免可能的“扩张陷阱”,同时避免出现类似于国内外学术界针对制成品出口讨论的所谓“低端锁定”。我们应注重服务贸易发展战略和政策与产业发展的协调,充分发挥服务贸易对服务业发展的反向拉动作用,力图通过适当的服务贸易发展战略,比如鼓励高复杂度的服务出口,来带动服务业发展水平的提升,从而实现服务业和服务贸易之间的良性互动。另一方面,我们应该通过鼓励发展知识和技术密集型服务部门,来促进服务出口复杂度水平的不断提升。而在鼓励发展知识和技术密集型服务业过程中,技术创新显然是最有效的途径。换言之,技术先行,是解决中国服务出口从低端向中高端不断攀升的有效路径,是中国促进产业转型升级(包括服务业自身转型升级)进而提升经济发展质量和效益的重要环节和步骤。当然,如何实现服务贸易部门的技术创新,除了需要在服务贸易部门积累更多具有创新能力的生产要素外,更为重要的是打造有利于创新的环境,包括制度环境。正如国内著名学者金碚研究指出[22],中国创新能力不足虽是客观事实,但与其说创新能力不足是技术困境所致,还不是说是制度困境所致,缺乏创新能力的实质是缺乏激励创新的体制机制环境。为此,政府要鼓励个人、企业和科研院所敢于创新、勇于投入,而要做到这些,关键在于对知识产权的有力保护,在于对创新主体的个人权益有力保护,在于让创新主体能够切实享受到创新成果带来的利益,保障创新主图的合法收益。这才是实现技术先行进而不断提升中国服务出口技术复杂度,从而提升经济增长质量和效益的持续和根本动力。

参考文献:

[1]Rudolf A, Hamid M.How to design trade agreements in services: top down or bottom up?[R] WTO Working Paper, 2013.

[2] 戴翔,金碚.产品内分工、制度质量与出口技术复杂度[J].经济研究,2014(7):4-17.

[3]Robinson S,Wang Z, Martin W. Capturing the implications of services trade liberalization[J]. Economic System Research, 2002,14(1):3-33.

[4]Lewis J D, Robinson S, Thierfelder K. Free trade agreements and the SADC economies[J]. Journal of African Economies ,2003,12(2):156-206.

[5]Rutherford T F. Learning on the quick and cheap: gains from trade through imported expertise[R]. NBER working paper, 2004.

[6]Bosworth B, Collins S M, Arvind V. Sources of growth in the Indian economy [R]. NBER paper,2007.

[7]危旭芳.服务贸易对我国GDP增长贡献的实证研究[J].财贸经济,2013(3):75-79.

[8]Hoekman B, Mattoo A. Services, economic development and the doha round: exploiting the comparative advantage of the WTO[R].Working paper, 2006.

[9]Francois J, Schuknecht L.International trade in financial services, competition, and growth performance, centre for International Economic Studies, 2000.

[10]Khoury A C.The effect of globalization of trade in services on economic growth: a simultaneous econometric analysis[R].Working paper, Dissertation, Oklahoma State University, 2004.

[11]Fixler D, Donald S. Outsourcing and productivity growth in services [J]. Structural Change and Economic Dynamics ,2004,10 (6): 177-94.

[12]Mattoo A. Services trade and growth[R]. World Bank Policy Research Working Paper,2008.

[13]Whalley B H. Efficiency and distributional implications of global restrictions on labor mobility: calculations and policy implications[J]. Journal of Development Economics, 1984,14(2):61-75.

[14] Hauser P M, Palmer G L, Myers C A. Labor mobility and economic opportunity[M].US: MIT Press,2003.

[15]Ruotinen J. Essays in trade in service: difficulties and possibilities[R].Working paper, Academic Dissertation, Helsinki School of Economics, 2008.

[16]Han D C. A study on the impacts of producer services FDI on the efficiency of industrial enterprises [J]. Statistical Research, 2011, 28(2): 65-70.

[17]Krugman P. The Increasing Returns Revolution in Trade and Geography [J]. American Economic Review,2009, 3 (6): 561-571.

[18]Gable S L, Mishra S. Service export sophistication and Europe’s new growth model[R].Policy Research Working Paper,2011.

[19] Hausmann R, Huang Y, Rodrik D. What you export matters[R].NBER working paper,2007.

[20]戴翔.中国服务贸易出口技术复杂度变迁及国际比较[J].中国软科学,2011(2):52-59.

[21]程大中.中国服务出口复杂度的国际比较分析——兼对“服务贸易差额悖论”的解释[C].《经济研究》工作论文,2013.

[22]金碚.现阶段我国推进产业结构调整的战略方向[J].求是,2013(40):56-58.

[23]丁宋涛,刘厚俊.垂直分工演变价值链重构与“低端锁定”突破[J].审计与经济研究,2013(5):105-112.

[责任编辑:杨志辉]

Service Export Sophistication and Economic Development Quality

DAI Xiang

(School of International Economy and Trade, Anhui University of Finance and Economics, Bengbu 233030, China)

Abstract:By using popular method measuring service export sophistication, this paper calculates service export sophistication of 35 countries including China. Based on which, this paper examines the relationship between service export sophistication and economic development quality by utilizing cross countries panel data covering the period from 2000 to 2013. The result shows that the two variables have a significant positive relationship, namely, the higher the service export sophistication is, the more important it will be in promoting economic development quality. Besides, the result also shows that human capital, innovation capability, trade open ness and FDI all have a positive impact on economic development quality. Under the background that China’s economic development pattern needs transformation urgently, the above conclusion has important policy implications.

Key Words:service export; export sophistication; economic development quality; foreign trade; open economy; trade measurement

[中图分类号]F753

[文献标识码]A

[文章编号]1004-4833(2015)04-0103-10

[作者简介]戴翔(1980—),男,安徽长丰县人,安徽财经大学国际经济贸易学院教授,从事开放型经济理论与实践研究。

[基金项目]国家社会科学基金青年项目(14CJY055)

[收稿日期]2015-04-17