郭沫若为序的《养猪印谱》缘何尘封半个世纪

2015-03-08刘一闻

刘一闻

郭沫若为序的《养猪印谱》缘何尘封半个世纪

刘一闻

编者按:诞生于上世纪60年代的《养猪印谱》,由海上印坛“三驾马车”方去疾、吴朴堂和单孝天三位先生共同完成,得到金石界一致好评,齐燕铭、郭沫若还亲自为其写了扉页和《序诗》。但由于种种原因,《印谱》的出版一波三折,屡次受挫。2015年2月7日,这本篆刻界久负盛名的“武穆遗书”在上海举办首发暨签售仪式,终于与读者见面。本文节选自篆刻家刘一闻先生为《印谱》所作跋文,大、小标题为编者所加。

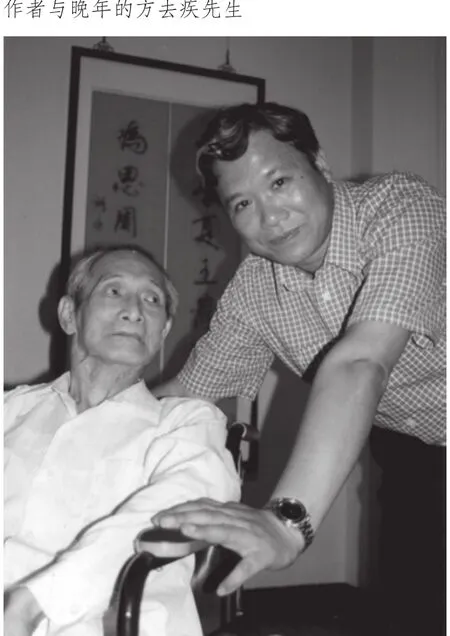

作者与方去疾先生

篆刻界的“武穆遗书”

印象中将要五十年了吧。一次,我从同道小友处见得一本北京朝花出版社新出的《古巴谚语印谱》,作者是方去疾、单孝天和吴朴堂。小友告诉我,此三者合作的印谱除此之外还有两本,一本是《瞿秋白笔名印谱》,另一本叫《养猪印谱》,并且都是带边款的。

那时候,我是一个廿岁不到的小伙子,对书法和篆刻艺术充满了热情,对此道前辈更是有种崇敬之心。虽说自己对印章艺术一知半解,但对当时篆刻家的名字差不多都能熟知,尤其是那些名家之辈以及他们的作品风格。

20世纪60年代中期,在上海家喻户晓的《新民晚报》,是一个上海市民所热心关注的文化窗口。尽管《新民晚报》只有四个版面,然内容却十分丰富,尤其是《繁花》副刊,更是受到大家欢迎。我至今清晰地记得《繁花》上不断刊登的有如丰子恺、沈尹默、贺天健、关良、来楚生以及谢稚柳和唐云等老辈书画家的作品,特别是逢年过节,必见佳作刊出。

时常登有印章作品以及此类知识性文章,也是晚报区别于其他报纸的一大特点。彼时,在晚报上出现最多的,经常是方去疾、单孝天、吴朴堂三位先生的篆刻之作,有单独发表的,也有三者合作的。我至今还保存着当时犹如“江山如此多娇”、“风景这边独好”和“艰苦奋斗”、“埋头苦干”、“踏踏实实”、“精神变物质”、“物质变精神”等好些印花剪贴,以及单、吴两位的《刻印座谈》和《说印》专栏的若干篇幅。

不久之后,我又读到了上海人美出版的《瞿秋白笔名印谱》。书中丰富多样的印面形式和与之相呼应的边款创作风貌,再次让我不忍释手,但心中万般期盼的《养猪印谱》,却始终没有见到。直至70年代中期,一次我拜访去疾师,憋不住向他询问此谱的事。记得当时去疾师微微一愣后折身打开书橱,小心翼翼地将《养猪印谱》原拓本捧给我,并说只能在桌上翻看,不能带回家云云。言语间,我隐约感到他的不快。当我问及为何还没见到出版物时,去疾师并没作直接回答,只是双眉紧锁轻轻地说了一句“也不知啥时能出”的话。几十年过去了,这个情形令我至今印象深刻不能忘记。

如今回想起来,这一部由郭沫若题签作序诗、齐燕铭题书扉页和魏绍昌先生作编后记的《养猪印谱》,也完全是当时社会形势下的文化产物。所不同的,这种对于党的方针政策的宣传方式,则是运用了另外一种迥异于习常的传统艺术方式来反映的。通过篆刻创作的自身手法,来表现养猪的好处——这在我国历史上虽称闻所未闻,但却是一件古为今用有效尝试的新鲜事呢。

1960年10月8日,郭沫若为《养猪印谱》作的《序诗》

印谱出版一波三折

当初,方去疾、吴朴堂和单孝天三位,被誉称为海上印坛的“三驾马车”,他们年富力强,精力旺盛,正处在印章创作的上佳时期。以此看,由原本在艺术上志同道合、在创作上风格各异并多有合作经历的篆刻名家来完成这一部作品,当然是最合适不过的。

此三者的老友、文史学家魏绍昌先生,也为这部《养猪印谱》的内容确定、句式选择以及通篇文字的准确和协调,同样倾注了大量心血。若干年之后,魏先生曾在一篇《关于养猪印谱》的回忆文章中说:“六十年代初,我编过两本印谱,都是方去疾、吴朴堂、单孝天三位上海篆刻家刻成的,一本是《养猪印谱》,一本是《古巴谚语印谱》。前一本是为了配合大跃进时掀起的养猪高潮;后一本是响应1961年拉丁美洲人民的反帝斗争,这两本印谱都取材于当时报刊上的新鲜材料。篆刻是我国古老的传统艺术,我想推陈出新,利用印章这块‘方寸之地’为现实斗争服务,做到古为今用。……《古巴谚语印谱》已于1964年10月由人民美术出版社出版。《养猪印谱》当初曾在上海博物馆公开展览,得到金石界同志的好评。但它是大跃进的产品,随后由于我国遭受了三年自然灾害,养猪方针一度有所改变。当时的出版社要我们加以修改才能印行,我认为一改动势必打乱整个结构,比较难办,而且部分印章重刻也颇费时,所以便耽搁下来了。”

至此,从魏先生的文字中,人们大致明了上涉印谱的创作起因,以及《养猪印谱》迟迟未见面世的原委所在。

事实上,去疾师也始终在为《养猪印谱》能得以及时出版而不断努力着。上世纪70年代后期,当他得知老友、曾任国家出版总局局长的王匡,赴港出任新华社香港分社社长的消息,当即给他写了一封信。信中除了向王匡表示衷心祝贺外,还表示出《养猪印谱》或能在港出版的热切希冀之意,同时也解释了该谱为何不能在大陆出版的原因。在此我觉得有必要将此信作全文刊录。

去疾师在信中说:“1962年(应当早于此时),在全国掀起养猪高潮时,疾与单孝天、吴朴堂、魏绍昌商议编写合刻了一本《养猪印谱》,将当时各报社论、谚语(语录)、食种(良种)、宝藏分成为四篇,共计百印,形式较为新颖,得到了齐燕铭、郭沫若等同志的支持鼓励,并亲自为该谱书写了扉页、《序诗》。当时上海人美亦列为重点出版物。不久,由于某些人认为郭老《序诗》‘公养为主私为辅’一语,是犯了原则性错误,以至未能出版。接着‘文革’开始,这本印谱就一直搁下来了。自从粉碎‘四人帮’后,又提出了该谱出版打算。为了郑重起见,我们曾将此谱寄郭老审阅,希望他再写几句短文,适郭老卧病在床,乃由其秘书王廷芳同志来函,转达郭老意见:‘印谱得以出版,很好,不必加以改动,《序诗》照原版刊行即可,现因手抖,就不另写字了。’十一大时,郭老遇到上海代表巴金,又曾探询印谱是否出版的消息(此处回忆可能有误——编者注)。几经周折,最后听说上海出版局某些同志,认为该谱内容只谈养猪,没有谈到农、林、牧、副、渔,同时纸张亦比较紧张,在目前出版似不合适为理由退稿。现在郭老、齐老、朴堂都相继作古,未能看到该谱的出版,深以为憾。为此,予将该谱请令亲带上,恳请审处,如认为香港可以出版,万望转请有关单位出版,尤为感激。不尽一一。即颂春祺,方去疾2月3日。”

随着“四人帮”的倒台和“文革”的结束,全国上下正面临一个百废待兴的喜人局面。去疾师曾兴奋地对我说过“今后一切事情都会好办些”的话,岂知所谓拨乱反正却需要时间,这个过程难能一蹴而就。客观看来,信中所涉及的,虽说只是一本相关宣传政府政策的艺术出版物,却同时也从侧面折射出当时所谓上层建筑和思想文化领域的禁锢状态,以及当事部门宁“左”勿“右”谨慎小心的一贯工作方式。如今,虽说时过境迁,但仍能想象出彼时人们由长期饱受极端思想影响而致政策失偏行为无度的无可奈何。

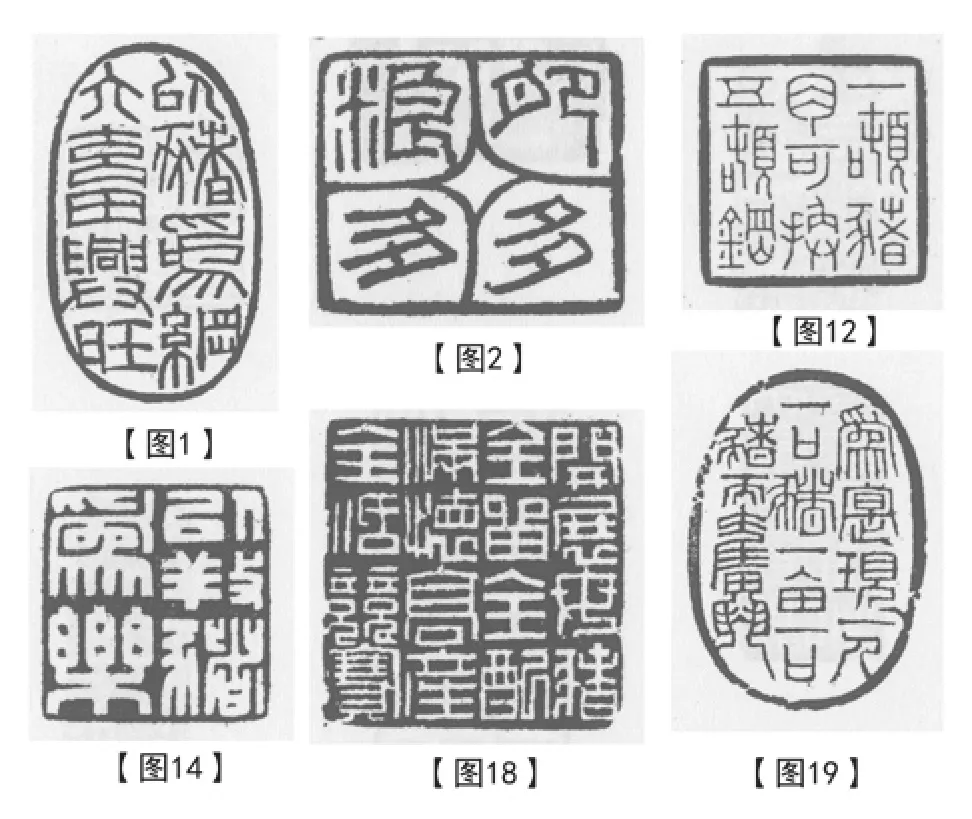

图1:以猪为纲六畜兴旺(方去疾),图2:肥多粮多(方去疾),图12:一吨猪肉可换五吨钢(吴朴堂),图14:以养猪为乐(吴朴堂),图18:开展母猪全留全配满怀高产全活竞赛(单孝天),图19:为实现一人一口猪一亩一口猪而奋斗(单孝天)

据闻,王匡曾于1978年至1983年间在新华社香港分社任职。信中提及的王氏令亲,即当今书坛名家、单孝天先生及门弟子王伟平。伟平兄告诉我,他的确受命于去疾先生,在王匡来沪省亲时将《养猪印谱》当面交给他。让人不曾料到的是,甫任新职的王匡由于事务繁杂,在社址迁徙时,竟不慎将印谱丢失,后经再三寻找,始终未复得见。此事的意外发生,使王匡深感歉意,事后,他曾专赴上海见去疾师请求谅解。

前年早春,去疾师之长女方箴、女婿董勇来舍下,与我商议即将举办的《方介堪方去疾昆仲艺术纪念展》事宜,言谈间,自然又转到了《养猪印谱》的话题上。我当即提出如印谱尚在,是否可以找一家专业出版社出版。

时隔不久,我在着手编著《苏白朱迹》时,偶然间与负责该书的上海文化出版社总编辑王刚先生谈起《养猪印谱》的事,得到他的极力赞同。他动情地说,印谱出版虽说不是本社的强项,但有此缘分来担纲这一部印界前辈的经典之作,本身就是一次难得的机会和荣耀。尤其是当他了解了此书创作及出版的整个经历之后,更是反复叮嘱我,一定不要把书稿再给别人,相信他们一定能够做好。

当我手捧董勇夫妇送来的去疾师当初钤拓仅剩一册的《养猪印谱》时,似乎又回到了四十年前,在去疾师家里一页页细读此谱的那一幕。这让我再一次重温了当初这三位皆未至不惑之年的当代篆刻名家的艺术杰作。

被誉为海上印坛的“三驾马车”:左为方去疾,中为吴朴堂,右为单孝天

印坛三杰心血力作

方去疾(1922—2001),出生于温州,1934年定居上海,1947年加入西泠印社。他在创作上一开始就以秦隶和诏版书作为根基,取法高古,所涉广泛,刀笔精湛。廿五岁时已有《去疾印稿》见刊,四十岁以前已显出独家风貌。这是位国内印坛所一致公认的径从古印而出的、具有鲜明个人风格的时代印人。

在篆刻实践中,意出秦汉古印脉络的创作范式,通常是白文印之细劲笔调,在技法表现上一般要难于粗壮笔调。而朱文印则相反,换言之,线条粗壮的朱文印作,往往不易充分显现其刀笔意趣,故尔,古来鲜有尝试者也自在情理之中。倘若以此现象来反观去疾师的朱文创作状况,则令人不得不佩服他在艺术上知难而进的探索精神。他的见刊于《养猪印谱》中如“以猪为纲六畜兴旺”【图1】、“肥多粮多”【图2】、“宁乡猪”、“猪浑身是宝”等代表性粗笔朱文印,以及部分具有简牍意味的朱文作品,皆见刀见笔古意盎然,受到业内人们的广泛称赞。

当然,与其朱文印一脉相承的大量刀笔互映、带有健率刀意和浓重笔韵的白文之作,例如《养猪印谱》中的“养猪好处多得很”、“人懒猪不胖”、“粮多猪多”、“福安花猪”等印作,同时皆标志着去疾师在印章创作领域的别具一格和审美高度。

难能可贵的是,在边款创作上,去疾师很早便考虑到款、印文字的同一性。他的边刻以冲刀为主,楷中带行,间而取隶,此在《养猪》等三本印谱中表现得尤为突出。

吴朴(1922—1966),曾用名吴朴堂。吴先生出生于上海,杭州人。上世纪40年代后期,经西泠印社创始人叶品三介绍,与王福厂结识并拜其为师。他早年在杭州以鬻印为生,未久来沪上,1956年到上海文管会(博物馆)工作。曾专事浙派篆刻,为王福厂得意门生。后以秦汉为法下力尤多,风格寓于工丽、典雅间,弱冠时便有《小鉨汇存》行世,1958年编辑出版《宾虹草堂鉨印释文》,王福厂为其写序。

一般地讲,流派印作交给习艺者的,通常是丰富多样的技艺手法。而秦汉印章交给人们的,更多的却是纯粹朴实的上古气息。在此,且不论这些临摹之作可以到达何等水准,然而只要从吴先生此后近二十年的创作成果中,人们便可读得此般唯长期浸淫体验方可获得的白贲之美和别样风调。

在《养猪印谱》中,反映在朴堂先生刀笔之下的如朱文印“猪为六畜之首”、“关键在于一个很大的干劲”、“以养猪为荣”、“一吨猪肉可换五吨钢”【图12】;白文印中“书记大搞养猪试验田”、“以养猪为乐”【图14】、“保山大耳猪”、“猪皮”等,皆可称为既显功力更见巧思之作。从这些印作中,人们更多地读到的,是他的渊源有自、水到渠成的一家之风。

单孝天(1921—1987),生于绍兴,幼年随父定居沪上。精小楷,他的篆刻初学王福厂工整一路,不久便改学邓散木风格,所作淳厚古朴秀雅可人,可谓得邓氏真谛。在上海书法篆刻圈乃至全国印章界,单孝天先生是一位公认的好好先生。他为人诚恳坦然,为事周到妥帖,一如他的书作印作。

因《新印谱》创作之故,我与单先生初识于1971年秋天的上海南京东路422号“东方红书画社”。说实话,当时自己在刻印上很是幼稚,但最终鼓动我下定决心尝试着投稿的,却正是单先生的“一心要砸碎千年铁锁链”、“为人民开出那万代幸福泉”那两方人多称赞的简化字刻印。记得与单孝天先生刚认识时,他不过五十多岁,但已有长者之风。他说话细声慢语,但所言由衷每每点到要害,谦逊虚心,不分长幼,经常与青年同道一起探讨艺事。

在创作实践上,单先生借鉴邓氏风格可称由来已久。他的独到之处,最明显的是体现在用刀方法方面。所谓邓氏刀法,便是运用细柄薄刃的小规格刀具,通过间切间冲、以切为主的精准下刀,继而营造出古朴苍茫、斑驳雄健的总体艺术效果。此外,单先生由合理结篆而致的通篇章法上的错落有致和疏密得宜,也皆显现出他在印章创作上的的丰厚积淀和匠心独运。

在《养猪印谱》中,单孝天先生的若干作品如白文多字印“发展养猪业必须公养为主公私并举”、“开展母猪全留全配满怀高产全活竞赛”【图18】,朱文多字印“为实现一人一口猪一亩一口猪而奋斗”【图19】、“用更少的人养更多的猪”等,以及“好葫芦长好瓢、好猪种出好苗”和“扫盲不离书、种田不离猪”等印作,皆可称之为令人回味再三的至佳之作。

由方去疾、吴朴堂、单孝天先生创作的《古巴谚语印谱》《瞿秋白笔名印谱》《养猪印谱》,都有一个共同的思想动因,那就是因时而作、因事而为。换言之,当时的一切文艺作品,皆为政治社会之下的必然产物。《养猪印谱》是为紧跟形势而奋力创作的一部篆刻力作,然则前两部都顺利出版甚至已经再版,它却终因时事不断变幻之故,而长久地处于历经曲折命运多舛之境。

毫无疑问,无论从作品的创作规模、篇幅内容还是编辑形式的理想化程度看,这部《养猪印谱》理当是方、吴、单三位最为看重的创作精华。然而,该印集在出版过程中曾经遭遇的一波三折之累,却又是他们在豪情满怀地投入创作时所未曾料到的。如今,这些前辈都已先后去世多年。有道是“世事洞明皆学问,人间练达即文章”。方去疾、吴朴堂、单孝天三位先生,都是在艺事上有着极高造诣的篆刻家,但在人生历练上却往往乏知,我想,或许这也是老一辈传统型艺术家性格深处的共同特点吧。

(2014年6月4日于上海博物馆)

(作者为中国书法家协会篆刻专业委员会副主任、上海博物馆研究员、上海市文史研究馆馆员、海上印社副社长)

责任编辑沈飞德杨之立