民国时期体育家群体研究

2015-03-07马卫平夏漫辉

马卫平,周 成,龙 博,夏漫辉

民国时期体育家群体研究

马卫平,周 成,龙 博,夏漫辉

对民国时期体育家群体结构和特征进行分析发现,民国体育家群体形成于近代中国的社会历史背景之中,是中国体育事业近代化事业进程中的一支重要的力量。其群体结构呈现出以下特征:地域分布以江、浙为主,学缘结构以近代中国的整体留学运动为依托,毕业于国内、外体育名校诸多,学历层次高,年龄结构合理,女性虽处于弱势地位,但女性体育家的出现为中国妇女体育的开展奠定了基础。肩负体育救国的历史使命,兼容并包的学术风范,融贯中西的治学理路,交叉融合的学科背景,广泛的社会影响和知行合一的实施方略是民国体育家的整体特征。民国体育家对中国近、现代体育的发展贡献主要表现在促进民族精神与国民体育意识的提升;促进学校体育与现代教育的结合,积极传播西方近代体育,推动体育科学研究和体育人才培养以及中国妇女体育运动的发展。

民国;体育家;群体;特征

民国时期是近代中国社会转型的重要时期,更是中国近代体育发展的重要时期。这一时期正处于中国社会变迁、文化更替、风气转移的贞下起元之际。旧的由衰而亡、新的由孕而生,民国体育家正是在这种背景下应运而生。他们来自不同的阶级或阶层,却从事着相同的事业,有着共同的职志,构成了一个与众不同的群体。他们的历史贡献已受到体育界越来越多学者的关注。对民国体育家的研究是关系到中华民族体育发展过程中带有延续性、全局性、方向性的重大问题。本研究通过分析民国时期体育家群体的汇聚形成、研究旨趣、研究方法等问题,揭示民国时期体育家群体与当时社会之间的联系,分析其时代价值;借本研究丰富体育史研究中对于民国时期体育人物研究的内容,拓展人物的研究范围,对于拓展体育学的研究领域,促进当代体育家的成长,具有重要的理论与现实意义。

1 资料来源与研究方法

1.1 概念界定

何谓“体育家”?体育家这个概念,可以指个体,如陶行知、蔡元培、马约翰、张伯苓等,也可以指群体。“群体”是一个较为宽泛的概念,本研究借鉴社会学对群体概念的解释,即群体是指相对于个体的各种社会成员的聚合[9]。体育家群体是指在一定历史时期内,由于地缘、血缘、学缘等关系结合在一起,对体育问题进行专门研究的人群,包括大学教授、中、小学教师、学者及其他相关研究人员。他们虽然没有建立社团,标榜门户,但共同的地理环境、社会背景和文化传统,潜移默化地影响着他们的体育思想,使他们的理论旨趣与实践呈现出相似或相同的风格。

1.2 数据收集

本研究以活跃在民国时期体育领域的体育家群体为研究对象,群体选择的标准依据民国时期创办的《勤奋体育月报》所刊载的60位体育家称为“民国体育家群体”(表1)。

《勤奋体育月报》由上海市教育局督学、济南大学讲师马崇淦创办,编辑为邵汝干、阮蔚村。该报于1933年10月创刊,每12期1卷,共出4卷46期,至1937年7月停刊。《勤奋体育月报》发行时间虽然不长,但由于撰稿人大多是体育界的知名人士(如程登科、童守义、郝更生、张之江等),刊物内容也较为广泛生动,因而在当时的影响较大。该刊物作为近、现代体育理论研究与交流的重要平台,在传播西方体育思想,推动我国体育理论的繁荣和体育实践的发展、体育制度的建立、学校体育的革新等方面发挥了重要作用,是当时最具代表性和影响力的体育类期刊之一。《申报》就曾盛赞其为“中国首创体育月报,当今体育界一盏光芒四射之明灯”。

《勤奋体育月报》自1934年第1卷第1期开始,至1937年第4卷第10期止,分30期连续每期介绍了2位体育家和2位运动家共计60人。这60人可以代表1912—1937年间我国体育家整体面貌(以下简称体育家群体)。因此,本研究的时间界定在1912年到1937年之间,即中华民国建立至抗日战争爆发之前。这一时期是民国政府统治相对稳定时期,也是国人对体育认识不断加深,体育快速发展与定型时期。1937年之后,中国进入全面抗战时期,全民抗战成为时代的主题曲,对于体育活动,政府和民间都无暇顾及,报纸对于体育的报道在一定程度上减少了很多,无法进行完整的研究,也不能真实反映当时体育家群体状况。

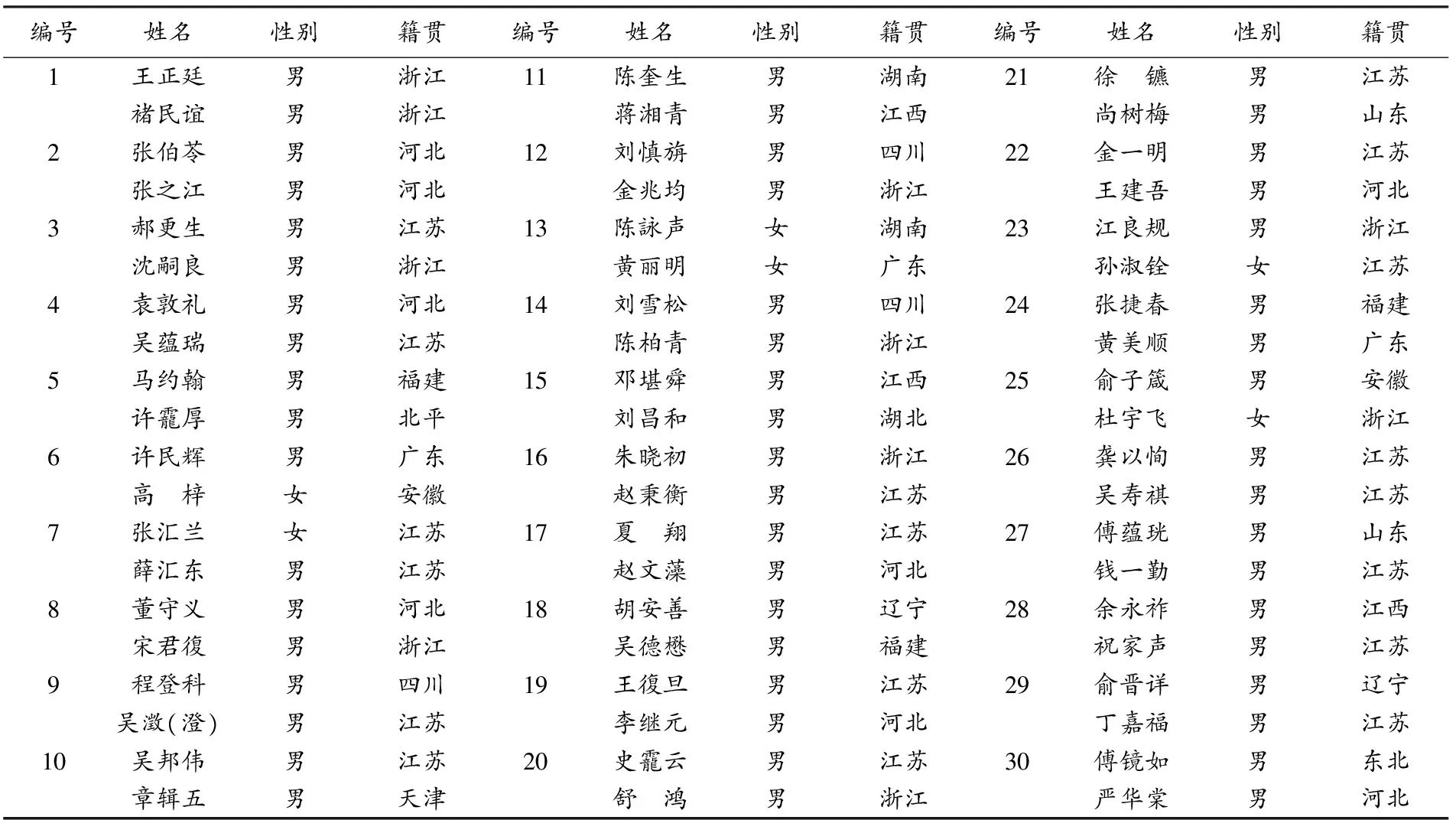

表 1 本研究民国体育家群体主体构成一览表

注:1)此编号以《勤奋体育月报》刊登的排列顺序为准。2)也许是编辑失误,经查阅《勤奋体育月报》在体育家与运动家中有两个29期,本研究将后面一个29期列为30。

1.3 研究方法

本研究的主旨在于对民国体育家群体进行考实性和整体性的研究,从反映民国体育家群体全貌的目的出发,力争初步反映出民国体育家群体的基本特征以及其产生的历史环境。在研究方法上,由于本研究的主要研究目标设定为对民国体育家群体的考实性研究,在搜集、查阅和研究大量的报刊、档案、校史资料、文集、回忆录的基础上,力图做到既能反映出民国体育家的历史事实,也能说明民国时期体育家的主要体育思想。具体研究方法包括:

1.文献资料调研。通过搜集文献资料,对体育家进行描述,内容尽量采用一手资料,材料收集上,主要通过查阅档案材料。特别通过对中国国家图书馆现有《勤奋体育月报》的查阅,以及民国期刊全文数据库中相关文章的查阅,学校图书馆书籍、报纸和杂志等的查阅,所获得的资料构成了本研究的主要资料来源。

2.分类整理法。资料查阅后,对所作笔记进行分类整理,通过对研究对象的各种经历为主线,对笔记加以归类整理。

3.逻辑分析法。本研究文在大量搜集第一手资料的同时,认真记录数据,对研究对象的实践经历,学术背景,学历结构等都进行了一定的数据归纳,并在此基础上进行逻辑推理与分析。

4.比较法。事物相比较而存在,本研究着重对当前社会背景与民国社会背景的比较、当下体育工作者与民国体育家的比较、当下体育理念与民国体育理念的比较等等。在对大量历史和现实材料的认识和评估的基础上,最终形成自己的观点。

2 民国体育家群体结构分析

2.1 地缘结构:江、浙一带的特殊地域

从(图1)中可看出,民国体育家群体中出生地在全国居前3位的是江苏、浙江、河北。在本文论述的60位体育家中有28位来自江苏和浙江,占总数的46.7%。江、浙一带的体育家的比例明显多于其他省份。在对60位体育家群体考察中还发现,有些体育家虽然出生在内陆地区,但大都有在江、浙一带从事体育活动的特殊经历。这说明江浙一带是体育家分布的主要地区。

图 1 本研究体育家群体地区分布统计图

当然,近代体育家群体在地域分布上所体现出的特征绝非偶然,而是具有深远的历史文化原因。概括起来主要是由近代中国沿海与内陆地区的显著差别所导致的,更与这些地区与内陆地区的文化势差有着直接关联。江、浙地区位于中国东部,长江下游,自然条件较好,经济发达,社会较为安定,其地域特点,在当时已成为西学东渐的前沿与中西文化教育的交汇处。这种新的文化氛围,为体育家提供了认识世界、转变观念、孕育革新思想的机遇和土壤。

2.2 学缘结构:多样化与广泛的求学经历

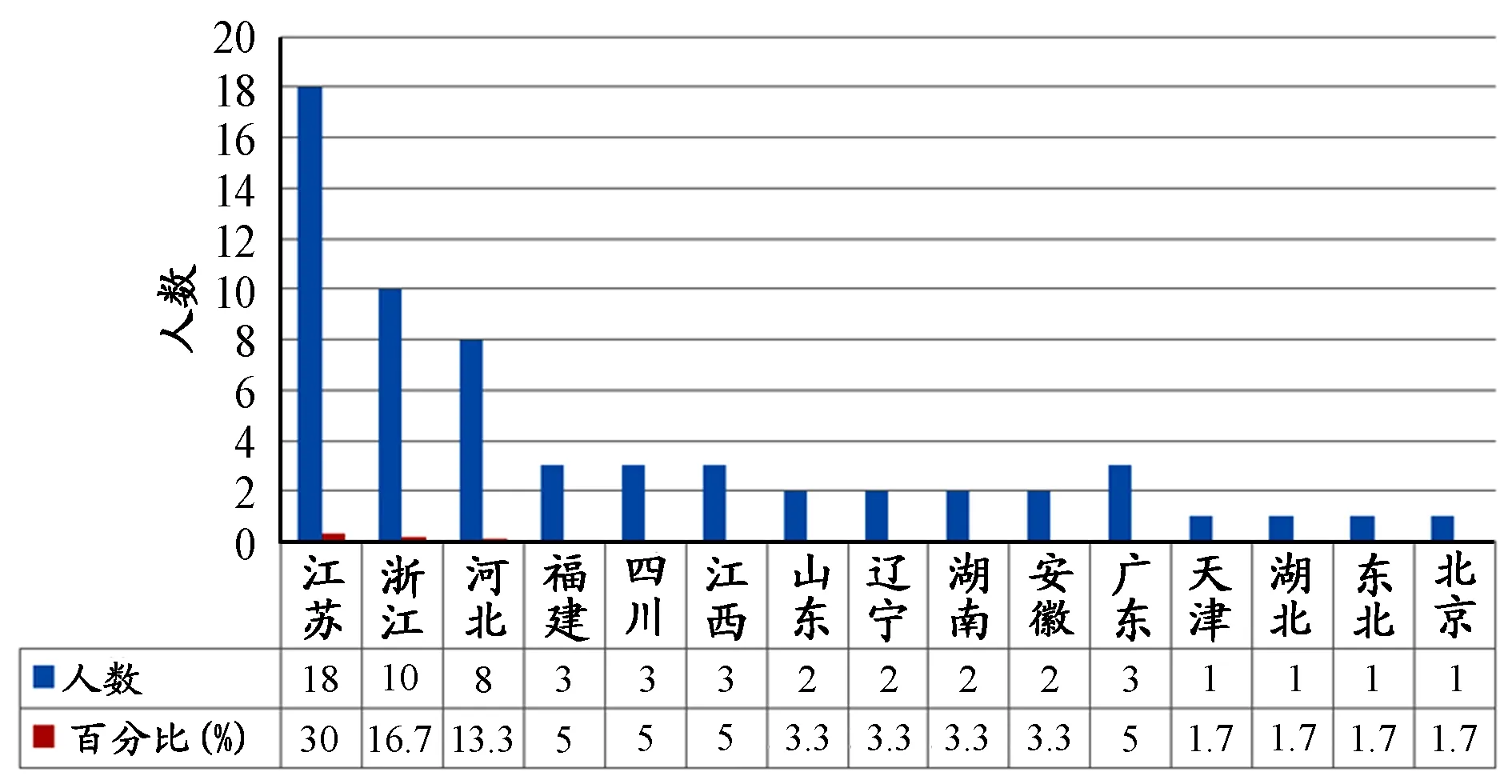

所谓学缘结构是指在一个单位、一个部门和群体中的职员中最终学历的毕业学校的构成状态。从民国体育家的学缘结构来看,有48位体育家毕业于国内的体育院校,其中,毕业于南京高等师范学校体育系的有7人,毕业于国立中央大学体育系的有6人,毕业于南京东南大学和北平国立师范大学体育系的分别有4人,毕业于苏州东吴大学、南京金陵女子大学体育系的分别有3人。也就是说,在体育家群体中,毕业于上述6所高等学校的占总数的56%(表2)。

南京高等师范学校体育专修科于1916年创设。第一任科主任系美国人麦克乐(C.H.Mc Cloy),该科修业年限初为2年,1918年改为3年。1921年改名为东南大学体育科,学制改为5年(第1年为预科);1927年又改名为国立中央大学体育科,1929年改为四年制度的体育系,以后又几经变迁,一直开办到解放初期。该科(系)曾是中国南部培训中等以上学校体育师资的主要场所[7]。此外,1912—1927年间,在国内还相继开办了浙江体育专门学校、上海女子青年会体育师范学校、北京高等师范学校体育专修科、成都高等师范体育专修科、金陵女子大学体育系等学校。可见,早期开办的这些体育学校和体育专修科对近代体育师资的培养作出了一定贡献并成为体育家成长的摇篮。

表 2 本研究体育家群体国内毕业学校一览表

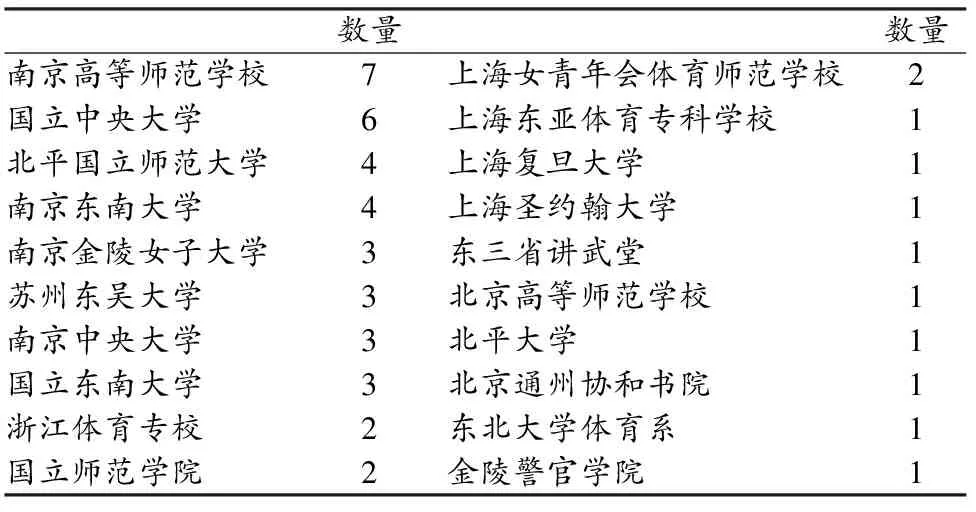

统计还发现,在民国体育家中近半数的体育家曾在西方发达国家获得学位(在60名体育家中有30人有过出国留学或出国访学的经历,占体育家的50%)。在他们中间以前往美国、日本和德国留学的诸多,分别占出国总数的63.3%、16.7%和10%(图2)。民国时期正是美、日、德迅速发展和扩张时期,这3个国家基本上代表了当时世界最先进的科技和文化,这就导致了我国体育家留学这3国最多的原因。

图 2 本研究体育家群体国外留学国籍分布图

从表3的统计中还发现,在美国留学的又以美国麻省春田大学、哥伦比亚大学为多。美国麻省春田大学、哥伦比亚大学都是美国最早成立的私立大学,具有悠久的办学历史。这些学校与中国体育也有很深的渊源,成功地培养了不少中国早期著名的体育工作者,如“中国近代体育的奠基人董守义,中国最早的篮球国际裁判员舒鸿,中国最早的体育硕士许民辉,最早主持和制订体育法规的人赫更生,中国近代体育教育奠基人马约翰,最早参加奥运会的中国教练宋君复等等”[48]。

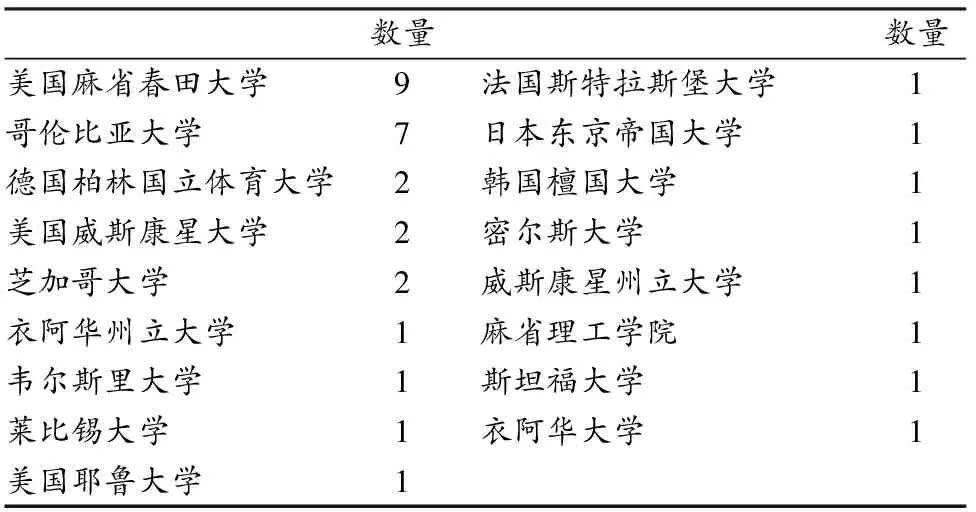

表 3 体育家群体国外留学毕业学校一览表

2.3 科层结构:行政权力与学术引领相容

“科层制”曾被公认为是一种有效率的组织形式,它是一种“等级制或官僚制度。通过一层一层的行政隶属关系,遵照行政命令来完成组织的内部交易”[40]。然而,在实施过程中,过于刚性的管理和习惯于例行公事的方法往往难以被普通百姓所接受,难以形成合力。因此,有必要从增强政府开放、共享、协同、合作能力等行动层面作出更大的努力。考察民国体育家群体任职情况(表4)笔者发现,那些提出革新思想的人物,他们的体育主张往往是通过掌握一定权力的政府官员、社会体育名流和在高等学校担任体育系主任、教授的著名学者变为现实的。换句话说,近代体育家群体结构中,既有从事体育理论研究的思想倡导者,也有践行体育实践的实施者,这种科层结构特点对于促进近代中国体育的发展具有积极意义。

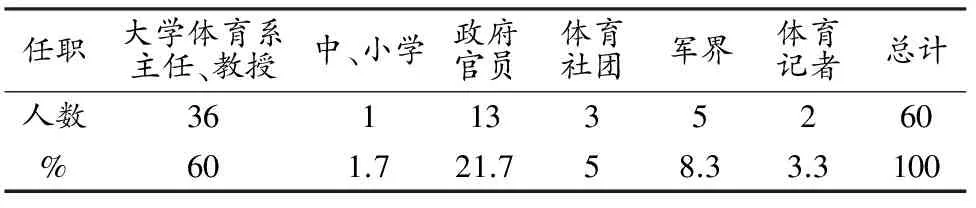

表 4 本研究体育家群体任职情况统计一览表

2.4 年龄结构:年富力强、比例均衡

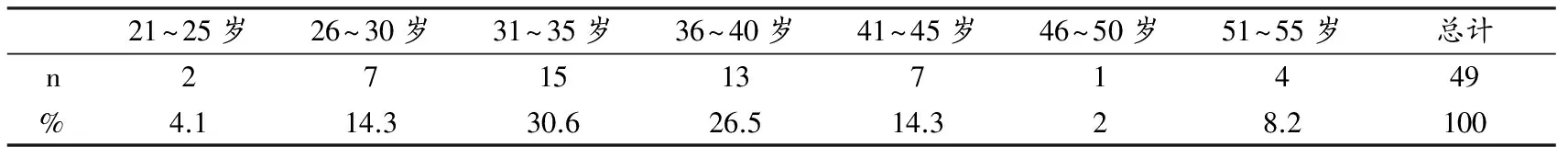

年龄是体现科技人员包括研究能力、创造能力在内的综合素质高低的重要指标之一。一般来说,科技创造的最佳年龄集中在25~45岁之间的区域内,其峰值约为37岁[47]。通过对所查阅到的体育家介绍的当时的年龄(由于资料匮乏,只收集到49位体育家的时任年龄,有部分体育家的年龄信息不详,故没有计算在内)分析发现(表5),体育家群体平均年龄36.6岁。可见,民国体育家群体是一支以中、青年学者为中坚力量、老、中、青相结合的年富力强、素质优良、年龄比例均衡的群体。在30~40岁年龄区段的体育家有28人,占57%。这种年龄结构,反映出在当时体育人才的培养中既重视发挥中年体育家的作用,又注重不拘一格培养新人。这种梯队的合理性反映出民国体育事业后继有人的良好态势,也反映出当时社会关注体育人才队伍建设和发现人才,培养人才的良好环境。

表 5 本研究体育家群体年龄结构一览表

2.5 性别结构:女子体育家的出现

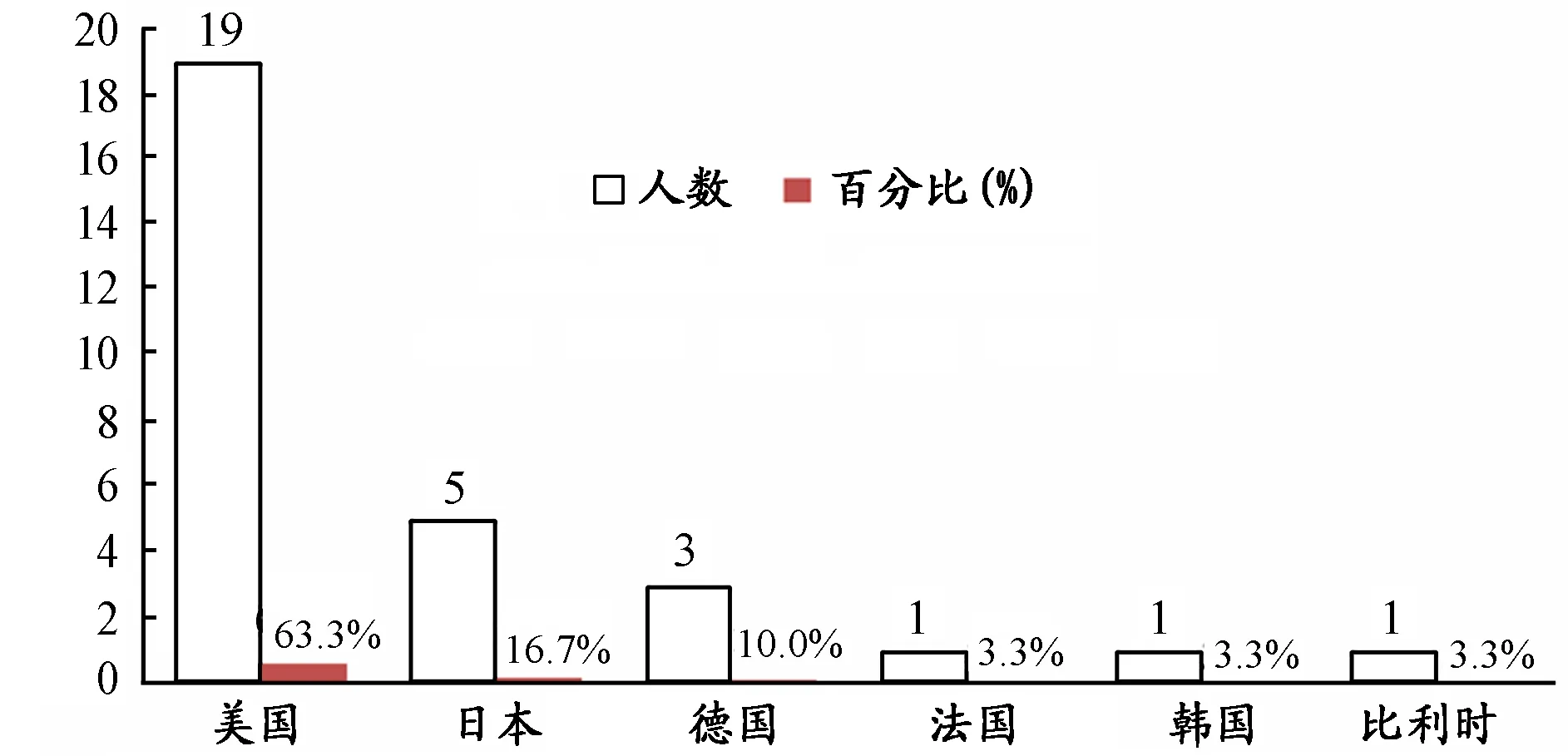

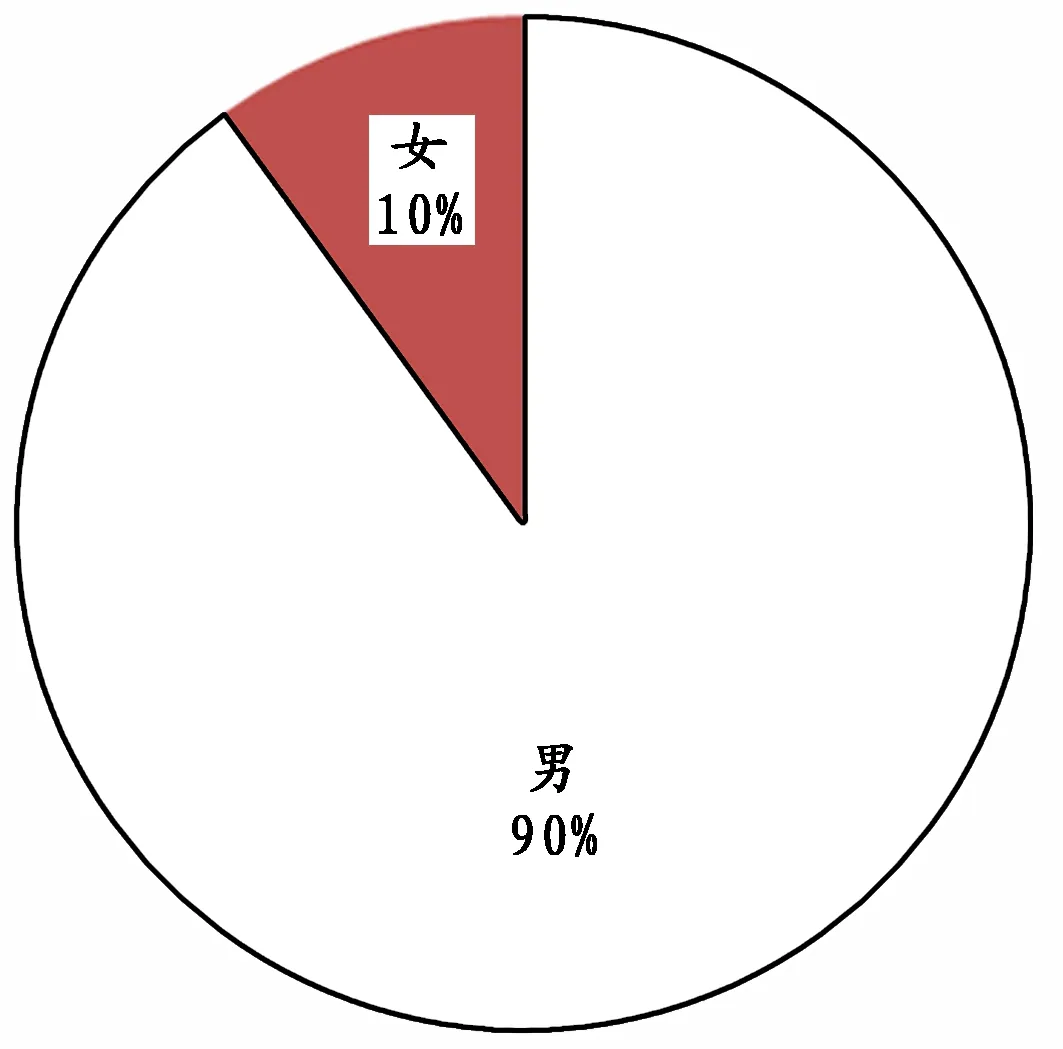

民国初年,从事女子体育研究的体育家极度缺乏,培养一批专门从事女子体育研究的体育家,成为当时社会发展体育事业的需要。民国时期,随着长江流域的女学得到重视,教会学校、新学思潮的引入,促使女子体育迅速发展。在此背景下,创立于1925年的金陵女子大学的体育系,是当时中国极少的专门培养女子体育专业人才的大学级别的体育系科之一,培养了一大批女界精英,对推动我国女子体育教育的发展具有重要意义。从图3中可知,在60位体育家中,男性体育家54人,占总人数的90%;女性体育家6人,占总人数的10%,其中,包括中国第一位获得体育学博士学位的女性——著名体育教育家张汇兰。

长久以来,由于受封建思想的影响,我国女子体育的发展受到一定制约,在一定程度上决定了女性在与男性竞争中往往处于劣势地位,男体育家成长的机率要大于女体育家。因此,缩小体育家群体中的性别差异,消除性别歧视与不平等,需要从根除文化中的性别偏见开始,同时,制定相应的政策措施,建立健全社会服务保障体系,才能真正推进体育科技人员队伍的发展进步和妇女自身的发展。

图 3 本研究体育家群体性别结构示意图

2.6 学历结构:高层次的体育家群体

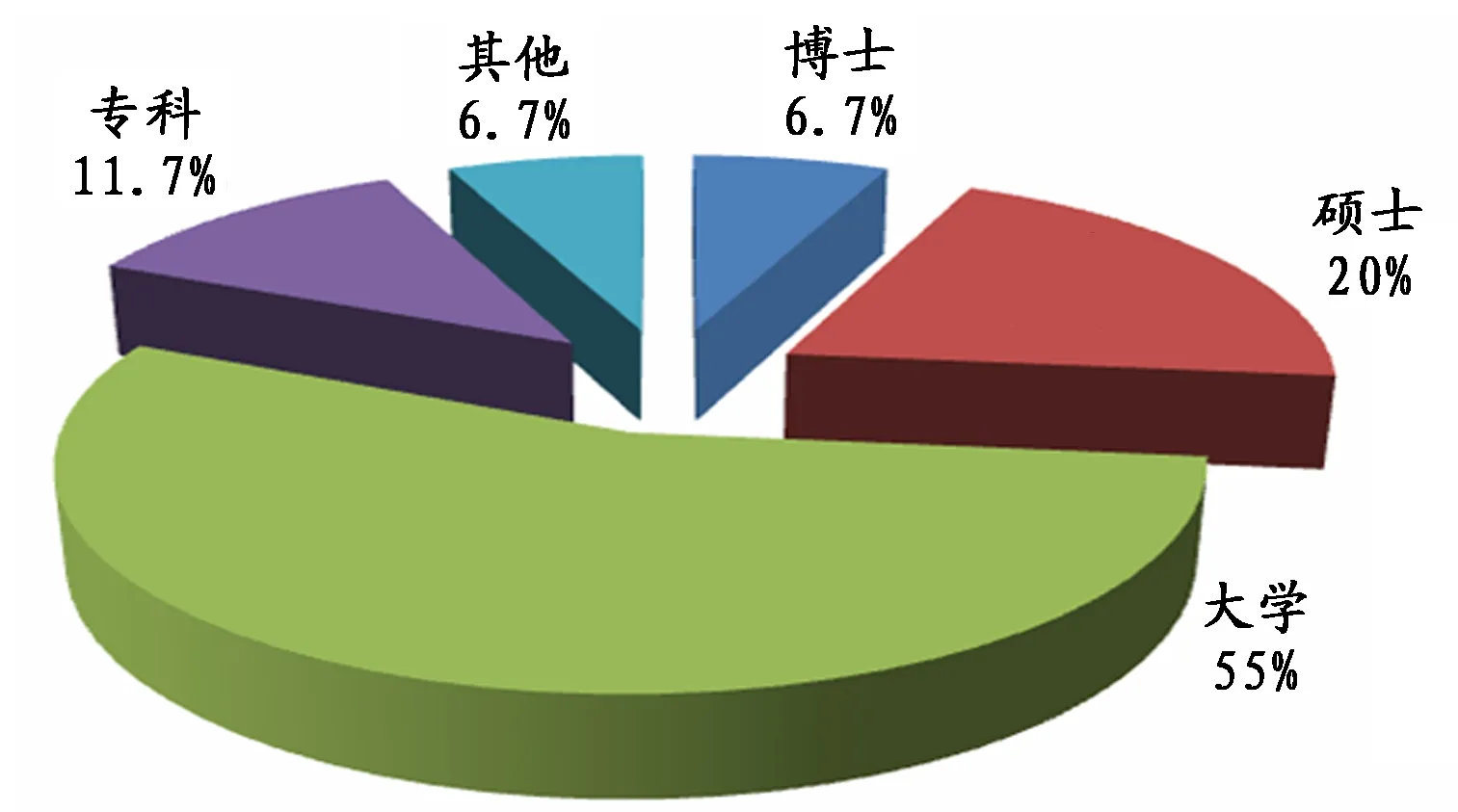

学历结构是指体育家群体中具有不同学历层次的体育家数量的比例构成状况。从图4中可以看出,民国时期体育家中接近30%具有研究生学历,其中,拥有博士学历的占总数的6.7%,硕士20%,其他占73.3%。民国时期体育家群体的学术素养较高,在当时的社会环境下,有这样一批高素质的体育家群体是很了不起的。

3 民国体育家群体特征

对民国体育家群体的考察中发现,尽管他们出身不同,地位不同,但他们对体育的热爱和他们的体育思想都有着惊人的相似之处并凸显出体育家群体的共同特征。

图 4 本研究体育家群体学历状况示意图

3.1 社会角色:体育救国的担当者

中国传统知识分子们都是以天下为己任,具有强烈的民族忧患意识和国家认同感。民国时期是近代社会的转型期,作为一个承先启后的时代,新旧共存、中西碰撞、排斥融会,使整个社会思潮呈现出十分复杂的局面。诞生于民族危难之际的民国体育家,作为一群具有更为深厚的贯穿中、西文化的自由知识分子,他们始终把民族利益、国家利益和社会利益放在第一位,为民众的幸福和社会的进步而努力探索。他们秉承“国亡而人亡,国强而人兴”的理念,出于爱国之情,为实现报国之志,投身体育事业并期望通过发展体育事业,增强国民体质来实现自己的救国梦。《勤奋体育月报》第1卷第1期上的《本报旨趣》就明确提出了为民族复兴的体育,为平民大众化的体育的办报宗旨[26]。

什么是体育救国?体育救国是鼓励民众通过练习体育、强身健体,以达到挽救国家危亡的目的。民国体育家刘慎旃在“体育救国论”一文中指出:“‘体育救国’也即是‘人格救国’”,并指出,“合德智体三育,即是人格的全部,三育都是育体”。刘慎旃认为,“体育救国不是目前在歧途上的体育可以救国的,不是健康身体狭义目标的体育可以救国的……健康是体育目的的一种,体育普及到人人健康,民族健康,我早断定是不能救国的……单是人人健康,民族健康,内战不会消减,外侮终不能御的。一定要实行‘体育革命’,一定要顾到方法,一定要顾到与其他的军事,政治,即一切的联系的。”[23]刘慎旃在“体育救国论”一文中批判了传统教育的弊端。他指出,“旧式的教育,硬把教育分作德育、智育、体育三个独立的片面,根本与事实不符,稍微研究过生理、心理和教育学的人,都应该知道身心行互相关系而不可不离的。就运动来说,它不仅可以强健身体,辅助身体的发育,而且可以左右一个人的思想和行为发展的途径。”[23]

为什么要提出体育救国?民国体育家们为国家民族的落后挨打而感到切肤之痛,更为国人“东亚病夫”的称号而忧心忡忡。他们提出的体育救国是立足于现实的发展,是实实在在地解决个体、国家、社会发展中最基础的问题。刘慎旃认为,“‘救国’的最基本的原则是‘人’,而体育与人的身心行的关系甚大,与民族的关系更大。体育是革身,革心的教育,训练的功能,就是使无民族观念的人能爱国,不肯为民族国家奋斗牺牲的人,都要成为为民族国家奋斗牺牲的人,教育是训练,体育是教育,我们很可以说教育救国,为什么说‘体育’呢?这就是因为体育的训练是教育最基本的训练。体育救国,表面看来,似乎是远水不能救近火,其实这才是根本……体育的目的,要由健康扩大到复兴民族。革命需先革身心,体育是革心的教育,国民体育普及,革命始有良好基础……救国先救身心,体育可以说是救国救心的教育”[23]。

民国时期的体育家正是满怀救亡图存、保国保种的爱国激情,投身救亡图存的探索。王正廷,我国近代著名体育家,远东运动会的发起人之一,曾是中华全国体育协进会理事长。他认为,通过举办运动会来宣传体育,能使大家明白体育救国的道理,可以使国人认识到体育兴,则国必兴;体育弱,则国必弱的道理。他曾说:“兴邦与救国绝非一人所能负其责,而世界之物质文明,导致人类身体有逐渐衰落之趋势,长此以往,民族之前途何堪设想,为提倡体育,举行运动会为最佳良方。”[33]袁宗泽在《体育与国难》中深刻认识到体育与国家的关系,欲以挽救国难,复兴中国,非从根本着手,改革教育不可,改革教育尤其注意体育训练,以养成健全体魄,高尚人格,独立有为之公民,共付保卫国家之责任。留学回国的马约翰一直是一个社会改良主义者,并积极推崇“强国必先强种”的体育理念,这种理念也是他从事体育事业的基础。他在《中国青年体育之重要》一文中又说:“平常说教育救国,而体育不在内,这不对。体育实在是教育最重要、最有效的方法。”[24]“强我种族,体育为先”这是张伯苓教授对于体育的认识以及对于体育时代价值的肯定,看到西人的强大,国人的贫弱,以及看到西方人先进的体育体制,及其强大的国民体质,对照本国体育的混乱,国民的羸弱。张伯苓深切认识到体育救国的迫切性和体育在学校教育中的重要地位。他指出,“教育里如果没有了体育,教育就不完全,我觉得体育比什么都重要,不懂得体育的,不应该当校长。”[19]

在这里,可清楚地看到,民国时期的体育家对“强种强国”理念的深信不疑及大力倡导。他们无论是从哪个角度认识中国社会问题,都得出同样的结论,即体育是解决国民体质的根本手段,拯救国家的必要途径。正如有学者指出:“体育救国并不是一种系统的理论思想,但它却是一种影响甚大,流行较广的思潮。”[25]

3.2 学术风范:兼容并包的倡导者

体育家人格是体育家的社会影响力的核心,也是体育家的立身之本,它是体育家区别于其他行业专家的重要标志,也是体育家与一般体育工作者的根本区别所在。思想自由、兼容并包,平凡而崇高,世俗而神圣是体育家群体区别于非体育家群体的根本所在。民国体育家始终把民主、自由、平等看成是实现体育学术繁荣的第一要义。体育家们的治学目的很明确,就是为了追求真理,献身学术,不是为了做官、求功名。正是因为有如此高的学术境界,才能获得如此大成就。并且将把这样一种理念运用到体育实践的过程之中。

在学术研究中,民国体育家始终贯彻“百花齐放、百家争鸣”的学术思想,坚持思想自由、学术独立。在体育研究与实践过程中,尊重受教育者的信仰自由,不强制灌输某种具体的政治信仰和学术主张。如体育家蒋湘青撰写的“体育究竟是什么”[17],袁敦礼的“心身关系与体育”[43],吴蕴瑞的“功利主义及文化主义与体育”[35],陈奎生的“约述体育主义之诸说”[8],董守义的“提倡体育的原动力”[10],方万邦“我国现行体育之十大问题及其解决途径”[12]等都对当时人们对体育的错误认识展开了讨论与批判。身心一元论是体育家体育思想的理论基础和核心,早在20世纪30年代,袁敦礼、吴蕴瑞两位先生在其合著的《体育原理》中就指出:“‘身体之教育’者,即传统的二元之遗毒,亦即以人之身体视为解剖台上尸体之见解也。”[42]并认为,教育不能分为人之身体何部分的教育,“因人系一个整个的机体,不能解剖式的分之也”,“教育之方法亦不能割分为何者为身体活动,何者为精神活动?盖身体之活动,同时即为精神之活动,而所谓精神之活动,无不含有身体之成份也。”[42]

3.3 治学理路:融贯中西的思想者

中国体育学科是“西学东渐”的产物,是在译介西方体育学科的过程中逐步形成的。民国时期,大批的体育人才被派到各个国家留学,学习国外先进的理论与方法,回国后的体育家们注重积极吸取国外的先进体育理念,介绍、传播西方体育思想。例如,江良规于1934年毕业于中央大学教育学院体育系后,1936年赴德国深造,先后进入德国国立柏林体育研究院、德国莱比锡大学哲学体育系学习,1938年底获哲学博士学位,归国后撰写了《女子游泳训练法》、《新体育原理》、《田径训练图解》、《体育行政》等。翻译了《奥林匹克哲学》、《运动卫生学》等著作,并对中、西体育进行比较。程登科留学德国后发表了大量介绍欧洲及德国体育的文章如“德国体育概况”[3],“欧洲体育新趋势”[5],“德国小学体育与卫生教材”[4],“德国的体育”[2],“谈谈印度的体育”[6],袁敦礼所介绍的“日本体育鸟瞰”[41],这些文章从竞赛、管理、国民体育和全民体育等多方面介绍了国外体育发展的经验和启示。

随着西方体育的大量引入,如何结合本国的具体实际,在借鉴中走向融合,是摆在每一个体育工作者面前的重要课题。在这一过程中,源自西方的体育思想、体育方法必然与中国的体育实践之间产生某种摩擦或张力,因此,如何克服它们,使体育学科贴近中国体育实践,并裨益于中国体育实践,如何正确处理“传统”和“西化”的关系,既不能过分偏重中国传统体育的作用,也不能把西方的教育制度当作救国的灵丹妙药来吹捧,而是要把二者辩证地结合起来,自然成为许多民国体育家们的学术追求。“土洋体育之争”是当时体育界讨论较多的问题。提倡土体育者“主张摒弃洋体育,摆脱西方影响,这虽然有激励民族自尊心的一面,但中国传统体育在观念和方法上都带有封建社会的印记,原封不动地继承下来已为时代所不允许。但推崇洋体育的人虽然在理论上也不一概否定传统体育活动,但由于他们并未深入研究传统体育,对它的看法不能不失之偏颇。”[14]吴蕴瑞认为,在西方体育与东方体育融合上,应以满足社会和人的需要为前提。“体育制度,体育宗旨,体育目的,体育方法,体育活动等之趋向,以适合于个人与社会之需要,国家政治经济之状况而定取舍之方针机国界一要素,实无考虑之价值,适合于需要者,虽舶来亦不妨采用。不合于需要者即土产亦无所用之。”[36]方万邦认为,引进西方体育应与中国具体实际相结合。“体育的发达,和当时社会的理想、风俗、习惯、生活都有密切的关系。在体育上无论是一个学说的风行,或是一个方法的传播决不是偶然发生的事情,它们必定是被那个时代的情况,那个社会的背景所支配,提倡洋体育的人,固然已经顾到体育的时间性,可是忘却了空间性的差异了。无可置疑的,西洋社会的理想、制度、风俗、生活和其他背景,是决不完全相同于我们社会的,适合于西洋社会的体育,也决不能完全适合于中国,所以,盲目的采用洋体育,而不顾及它的空间性,是还不能使我们的体育走上新途径。”[12]徐一冰在体育周报1920年特刊中著文指出:“各国之体育之体操运动,必有各国之特长,及其风俗习惯程度之不同。未必尽和于我国人也……”。他认为提倡体育“国性不可或忘,国情不可不知”,“不求其本而揣其末,虽新,亦奚以为”。可见,民国体育家在对待西方体育引进的问题上,有着冷静的思考和清醒的认识,他们在认真学习西方的基础上,体现出强烈的民族自尊心和民族自信心,并形成了融贯中西的治学理路。

3.4 学科背景:交叉融合的理论者

知识的积累和学者自身的学术背景是成正相关的,知识是可以迁移的,各个学术领域的知识是可以相互借鉴的。体育本就是一个涵盖多个学科领域的学科,它无时无刻不在汲取其他相关专业的精华,使其自身不断完善,以更好适应时代的发展。在当时的社会背景下,体育家秉承“体育救国的信念”,毅然决然的放弃自身的专业,投身于“强种强国”的体育事业,例如,郝更生(土木工程)、沈嗣良(教育管理学)、袁敦礼(英语)、陈柏青(教育学)、许靇厚(法文科)、宋君復(物理学)、程登科(牙科)、章辑五(机械工程)等等。他们虽不是体育“科班”,但丰富的背景知识,为他们在体育领域的学术研究提供了强大的理论支撑。比如,蒋维乔坚信身心一元论他认为:“人之身心,一而不二,二者之关系观诸实际即知,况当国家气象,渐沉于柔弱之时,教育家不顾体育其可乎哉?”[16]吴蕴瑞先生从事体育之前从事医学、袁敦礼先生从事体育之前是从事生理学研究,其在生理学方面的理论基础,无疑为体育生理学及其他学科的发展提供了巨大帮助。西北师范大学的常毅臣和魏争光研究认为,“袁敦礼的体育教育思想,可从不同视角予以诠释,从体育角度而论,体育是以身体活动为方式的教育,体育活动实为‘全部机体’之行为;从体育与健康的关系来说,‘体育固对健康有贡献,但其主要目的已非健康矣’;从体育学科性质而言,体育为培养全面发展的健全人格的最良学科。”[50]

在学科交叉中如何做到有机融合?如何在兼蓄其他学科知识的同时,保持体育学的学科独立性?如果不加检视地“应用”或“移植”其他学科的成果,或者,对其他学科采取“拒斥”或“防范”的态度,这两种想法与做法都有失偏颇。前者奉行的是“拿来主义”,有使体育学沦为其他学科“领地”的危险;后者无异于“废食主义”,漠视了其他学科对体育学的贡献。体育学的研究不能仅限于本学科内部,其他学科的理论知识,如果得到适宜的迁移也同样可以对体育研究起到积极作用。民国时期体育家们由于具有宽泛的学术背景,因而,对他们的学术创新起到了非常积极的作用。 此外,民国体育家群体的理论与实践路径说明,实现学科交叉与融合的“阿基米德点”,就是体育实践本身。虽然其他学科可以讨论体育实践,但这并不能替代体育学本身的讨论。如果离开了体育实践这个“根本”,体育学就会在其他学科的冲击下成为“萍踪浪影”了。

3.5 社会影响:体育思想的传播者

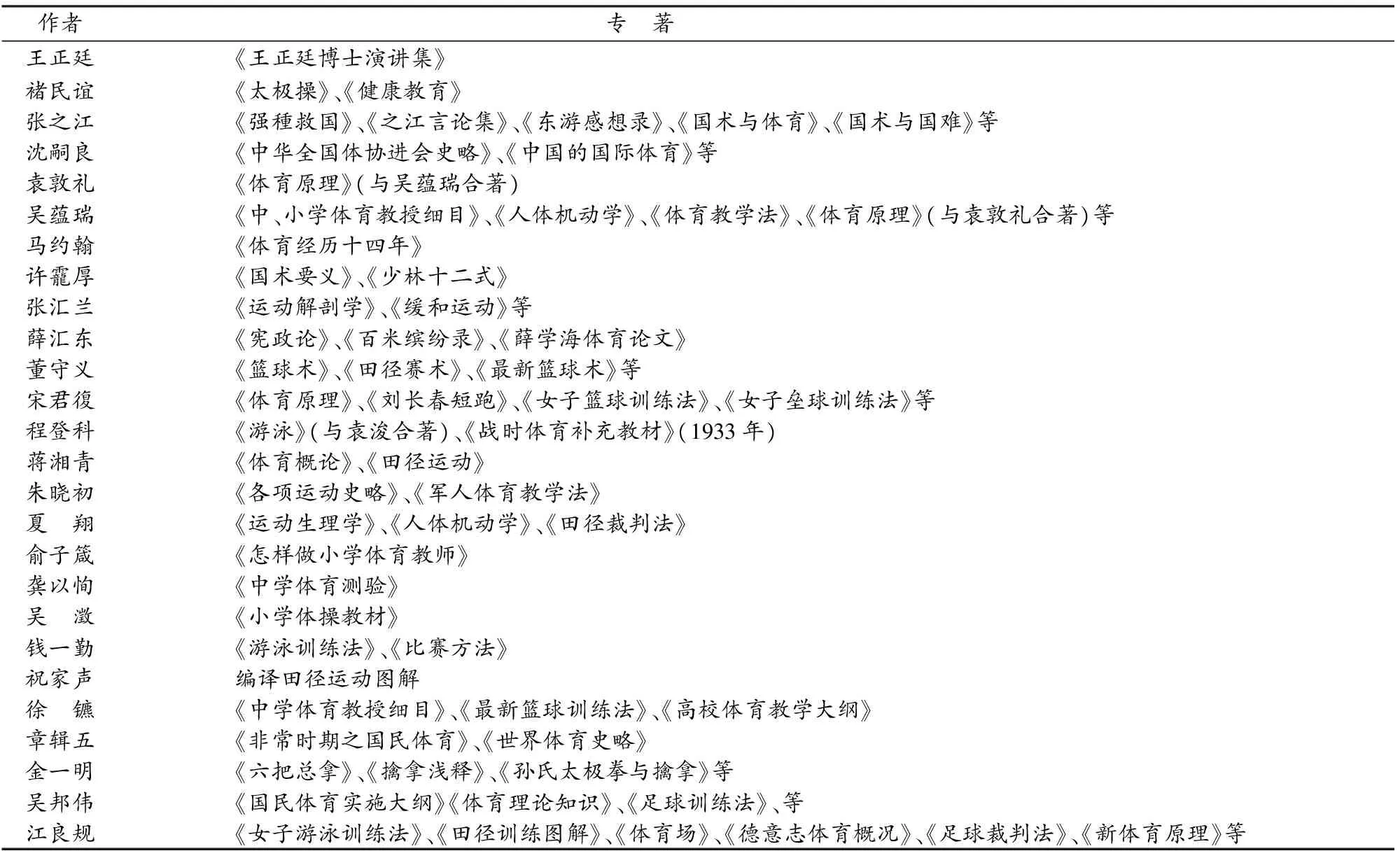

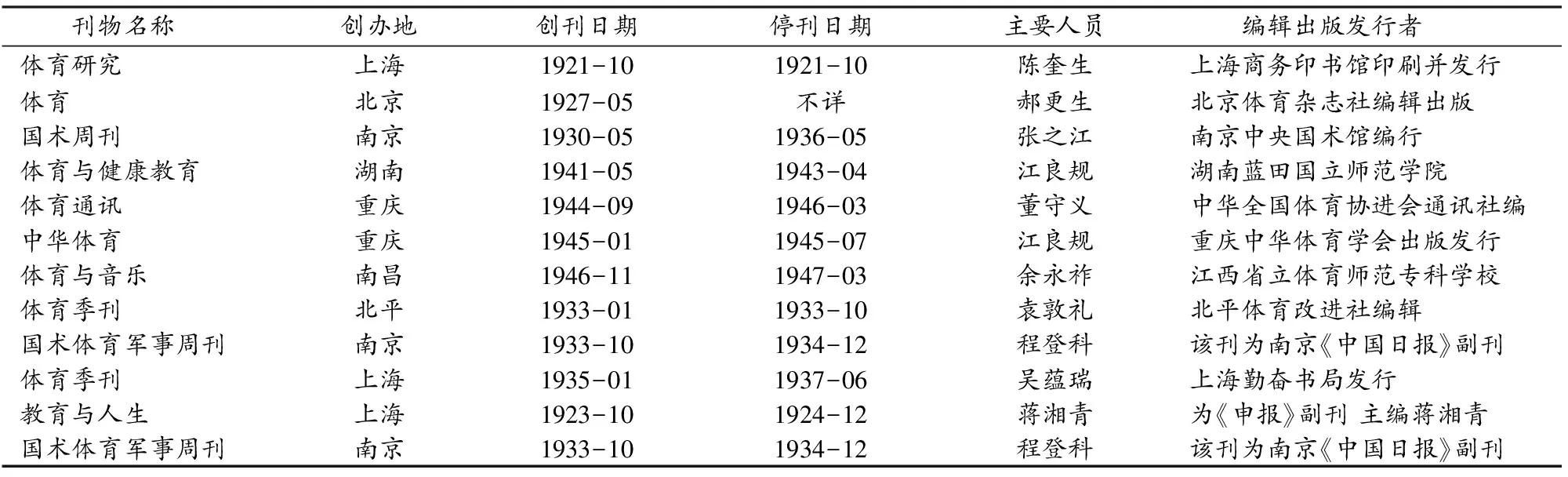

体育家的人格、思想和业绩,对促进体育事业的发展和人们体育观念的形成产生了积极影响。这种影响是全方位的,包括对社会制度、社会生产、社会生活、社会意识、社会风尚等诸多方面的影响。传播的方式包括:1)通过教学活动对学生所产生的直接影响来传播体育思想。他们在3尺讲台辛勤耕耘,桃李芬芳,这种影响常常是无形的、弥散性、全方位渗透的。2)通过参加各种体育社会活动传播体育思想,在体育家群体中大都有在体育教学、竞赛和体育社会组织一线工作的经历。如王正廷曾经担任第2、5、8届远东运动会会长、第10届远东会领队;张伯苓曾经担任过第2、3、9届远东运动会的中国领队和第3、5届远东运动会的大会总裁判;沈嗣良曾经担任第8届远东运动会总裁判;马约翰曾经担任第2、3、4、5届全国运动会田径裁判长;郝更生曾负责主办第3、6、7届全国运动会等。体育家们通过这些活动传播体育理念,提高体育家的社会的影响力,做到理论与理论、实践与实践、实践与理论的准确结合。3)通过撰写著作传播体育思想。体育著作对人的影响是深刻的,“一个真正的教育家,不仅应有自己的事业实践,而且更应有自己的思想理论。一种教育理论的建构,往往比某种单一的教育活动产生出更为深远的实际效应”[44]。实践证明,以著作为载体的体育思想的传播,能突破空间和时间的限制,放大和延伸其社会影响。统计表明(表6),民国时期是体育家撰写著作的鼎盛时期,在这一时期大批体育家或翻译,或独著,或写教材传播国外体育思想,阐述个人的体育观念。这些著作即使在当下,对我国体育理论研究也有积极影响。4)通过办报刊传播体育思想。20世纪30年代是近代中国体育报刊发展最为繁荣的时期,民国体育家(表7)积极参入体育报刊的创办和出版发行工作,通过办报刊传播体育思想,导引近代体育改革和发展的方向。从而促进了近代体育理论的发展,推动了近代体育教育人才的培养,为中国近代体育的发展做出了重要贡献。

3.6 实施方略:知行合一的践行者

理论源于实践,同时,理论又指导实践。体育学是一门实践性很强的学科,将“学”与“术”有机结合是民国体育家群体的特征之一。民国时期很多体育家们大多倾向于“知难行易”的观点,在体育实践中升华自己的体育思想并提出了独特的体育理论观点。袁敦礼在《体育原理》的序中指出:“体育为一种事业,讨究其学理上之基础,是从知的方面做功夫。办理体育行政、管理公共体育场、开运动会、教授各种技能,是做实践的方面的工作。”[42]袁敦礼等体育家批驳了在当时从事体育事业的多数人当中,只注重方法与实践而轻视理论,仅把体育看作是一种实践工作的现象。袁敦礼痛心疾首地提出:“岂知不知而行,谓之妄行;妄行之结果,能与原来之目的相反,其为害也甚于不行。”[42]

表 6 本研究体育家群体专著统计一览表

表 7 本研究体育家群体担任体育报刊负责人概况(1909—1949)一览表

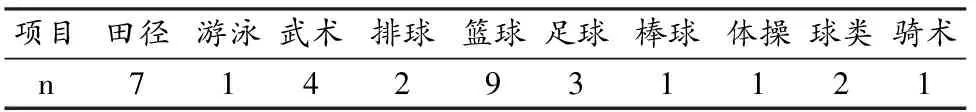

运动经历是运动实践经验的积累,运动经历对于体育家获取知识能力,树立任教事业心和熟悉学员生活都有重要意义。在体育家的介绍中,许多体育家都具有运动专长,且具有高水平的运动技能(表8)。在体育家群体中,有6人参加运动会,5人参加全国运动会,还有一些体育家参加省级及大学生运动会并取得骄人成绩,如体育家夏翔曾出席第6、7、8届远东运动会,保持我国撑杆跳高纪录几十年,其最高纪录是民国十六年9月上海万国运动会所创造的3.47 m[30]。吴德懋获得第3届武昌全国运动会个人总分第一,并保持铁饼、标枪、5项3个全国纪录,第7届远东运动会取得5项冠军[29]。王建吾连续3届参加远东运动会并取得第5届篮球冠军[28]。体育家自身的运动经历使他们能对体育教学、训练以及体育社会活动有更深切的理解,从而有助于认识体育、指导体育实践。

表 8 本研究体育家群体擅长运动项目统计一览表

注:1)项目以体育家的介绍为样本,系曾参加世界或全国运动会;2)体育家有多种专长项目亦重复计算;3)太极拳、太极操和国术统称为武术。

4 民国体育家群体的历史贡献

民国体育家在民国时期的体育界中是一个具有重要影响力的群体,这一群体无论是在体育思想的传播、体育理论的建树,还是推动民国时期体育事业的发展,体育改革的进程,或是在体育学科建设、体育人才培养等诸方面都做出了历史性贡献,产生了重要的影响。

4.1 促进民族精神与国民体育意识的提升

民国体育家们总是把教育置于社会大系统中作全方位的综合考察,他们所理解的体育既包括当时的学校教育,也包括社会教化、个人修养等方面。当国家处在生死存亡的关头,体育救国成为当时社会的一个共同呼声。体育家们意识到国民健康是国家的根本,主张通过积极宣传健康的生活方式来唤醒国民的健康意识,培养国民振兴祖国的崇高责任感和为民族崛起而奋斗的信念,达到强健身体,保卫国家,拯救国民,培养民族自尊心的目的。张之江将军深切领会到体育在增强国民精神方面的重要作用,他积极宣扬“民为邦参,本固邦宁”的思想,指出,“吾人深知欲求强国,当先富民,欲富民,当努力生产,欲增加生产,当从强健身体入手。”[49]同时,张将军大力提倡国术为强健国民身体的捷径,积极推进武术教学。方万邦曾经评价青年体育的价值在于“增进青年幸福,加强青年抗战建国的力量,发展青年优美的德行,增进青年生活的活力”[11]。吴蕴瑞教授从3个方面阐述了体育对于培养儿童和青少年的思想品格和体育道德:1)在培养个人品格方面注重勇敢、坚韧、决心、自信力、克己、自制、进取、热心;2)在培养社交品格方面要注重仁爱、不私、友善、信托、正直、真诚、思想周密、大方、恭敬服务、宽宏、交际才能;3)在公民品格方面要注重培养合作、自由、服从、忠心、乐观[42]。

民族体育意识的提升是和当时的社会背景分不开的,更是当时众多的体育家、教育家、革命家积极推动的结果。民国体育家普遍认为,体育的作用不仅仅是强民体质,更是育民性情,健康之精神寓于健康之体魄,一个民族的强大不在于身体的强健,而在于民族精神的坚定。体育家刘慎旃认为“就历史上观察,一个民族性——包括体质,智慧,行为3个方面的形成,往往与该民族所嗜好的体育游戏—运动有密切关系。”但是,“吾国政府或人民,都只知一味模仿欧美,而毫不注意创造适合本国国情的运动。青年所操的是欧美的田径赛,游泳以及各种球戏,政府所提倡的也是这一套,是否适合我国国情,所得的结果是否适应我们的需要,似乎没有顾及到,这种一味傲效不是创造的结果,至多学的欧美人一样,失去我们的民族意识,也就是失去我们的立足点和自救权了。”[22]刘慎旃还指出,“大家只知道有家族,而不知道有国家,更没有民族”。“一种民族的组成按常理说有5种原因,血统、生活、语言、宗教、风俗,习惯。我们现在实施的欧美体育除血统而外其他的条件,几无一不欧美化。西洋体育普及于穷乡僻壤,中华民族的民族性,能够不丧失,不被外人同化吗?要恢复我们的民族地位,就要先恢复我们的民族精神,而体育训练与民族精神的关系是非常紧要的。”[22]

从这些论述中可知,体育与民族,体育与民族意识,体育与民族精神,体育与民族自信心有着密切关系。体育意识作为人类一种思想意识,对爱民族精神的形成具有重要影响。它的表现形式由最初的强身健体意识发展为自强不息的奋斗精神,最终上升为家国一体、强国强种、积极向上、为国争光、精忠报国的爱国主义精神,并贯穿于民族精神与体育精神融合的全过程。从某种意义上讲,国民的体育意识是民族精神的核心内容之一,是爱国主义的另一种表达。体育家们对体育的认识,不仅是对体育价值的肯定,更是对体育在传承中华美德中作用的肯定。

4.2 促进了学校体育与现代教育的结合

从本研究搜集到的体育家资料(表4)可以看出,体育家们的实践历程中绝大多数人在学校工作,体育家们的最终任职在学校占大多数,其中,大学36人,中、小学1人,分别占总数的60%和1.7%,有些在政府和其它部门任职的体育家也多具有在学校从事体育教学工作的经历。这样就便于他们了解学校体育的现实状况,并根据青少年的特点和学校体育实际提出针对少年儿童进行体育锻炼的方法、原则及规定。

民国体育家除了身体力行,长期工作在学校体育第一线外,还积极撰文剖析体育对国民,特别是对青少年教育的重要作用。徐一冰在《整顿全国学校体育上教育部文》中指出,“强国之道,首重教育,教育之本,体育为先。夫人有健康强固之身体,然后有坚忍不屈之精神。”[37]李芸讲到,“中国向来不重体育,科举时代如此,当今时代亦是如此;受教育者如此,未受教育者也如此;大概他们对于体育的价值尚存误解。”[18]张文卿讲到,“小学体育在中国近代史上占有极其重要的地位,它更能加强国家的健康,增进国家的实力,自欧战以来任何国家都觉得前线战士的培养与其他健全人才的养成都建筑在小学体育之上。”[45]王秋如指出,“目前我国小学体育期间上课内容单调枯燥,对学生培养效率低下,今后改进的途径要严格按照课程标准,课外活动与课内教材含有一致进展的原则,应有学期计划和系统的教材。”[32]方万邦指出,“体育是一种重要的教育,普及体育无论在生理、教育、民族、生活、经济哪一方面都有充分的理由和健全的理论根据。”[13]程登科教授曾经讲过,“中国教育的错误多半是为教育而教育,为人子弟而教育,却不是为国家而教育,目前我国的体育何尝不是为个人而体育,为少数人娱乐而体育,为少数人健康而体育,何会施惠于小民。”[1]可以看出,当时体育的普及程度是非常低的,人们对于体育权利的诉求是很无力的,同时也表现出体育家们对于体育人权的渴望,更在于他们对人本体育理念的推崇。

4.3 积极传播西方近代体育

西方体育向中国传播也就是所谓“西体东渐”的过程中,外来传播是一个长达数个世纪的漫长过程。在民国体育家群体中,基本都有中西合璧式的教育背景,出国留学成为时尚,这一背景铸就了这一群体的心路历程,各种体育思想兼蓄并存、齐放异彩,促进了西方体育的传入,并形成了各种影响较大的体育理论。诸如军国民体育思想、全民体育思想、科学体育思想、体育教育化思想、自然体育思想等等。这些体育思想无论是在体育观念,还是体育方法,无论是在全民体育,还是在竞技体育等方面,都从西方近代体育中吸取了丰富的营养,具有明显的进步性。如基于实用主义的自然主义体育思想强调学生的主体地位,注重学生体育兴趣的培养,主张顺应学生发展的自然规律,学习内容应从学生兴趣出发,重视兴趣和能力的培养,具有明显的进步性。全民思想则提倡普及体育运动,使每个人都有相等的机会,反对体育中普遍存在的“选手运动”、“锦标主义”倾向。教育化的体育思想把体育看成是教育的一种方法,体育“乃以身体活动为方式之教育,而不仅仅限于身体方面的教育”[42]。还有诸如军国民体育思想、全民体育思想、科学体育思想、体育教育化思想、自然体育思想等等。这些体育思想在当时得以传播,并被国人所认可、接受,即使在当代,对中国体育的发展仍具有重要的借鉴意义。

4.4 推动体育科学研究,加速了体育专业人才培养

体育理论是对体育现象和体育规律理性认识的成果,是对体育认识的思想总结。体育基础理论的不断丰富必定带动体育学科的不断科学化、精细化,体育的基本理论也会更加充实,更加完满。民国体育家普遍重视体育学术研究,提倡运用科学的方法到体育中,其中,体育家吴蕴瑞是我国体育界中的先行者,也是我国体育学科建设的奠基人。吴蕴瑞于20世纪20年代末提出了“体育学术化”的主张,呼吁“科学家与体育家携手,以解决体育上的一切疑难问题”。1930年,他的《运动学》一书正式出版,成为我国运动生物力学方面的开创性著作。在他与袁敦礼合著的《体育原理》一书中,对威廉士的实用主义自然体育观作了系统介绍,反映了他对许多重大体育问题的认识。吴蕴瑞曾说:“体育界之主要弱点,即为轻视理论而注重方法与实践,遂有今日畸形之体育现象”[42]。吴蕴瑞的其他体育著述还有《体育教学法》、《田径运动》及《体育建筑与设备》等,他还曾参与制订了《国民体育实施方案》。在解剖学、生理学相继被纳入体育领域之后,心理学、社会学、经济学、伦理学等也相继被体育所吸取,极大地启迪了民众的思想,改善了社会风气,夯实了中国体育学术之根基。

民国体育家在吸取西方体育经验的同时,坚持与中国体育的具体实际相结合,创立了一整套符合中国国情的体育理论,为我国体育学科建设奠定了扎实的基础。从搜集的资料可以看出(表7),体育家们通过创办各种期刊传播西方体育科学和体育思想,许多体育家担任体育报刊的负责人。体育家们还通过理论著述来表达自己的体育观点,这些理论著述从译到著,形态多种多样,不拘一格,形成了具有一定风格的体系,其中,有专著、教材、序跋、评点、题词、书信、随笔等多种形式,丰富多彩,精见迭出(表6)极大地繁荣和丰富了我国体育学术研究的宝库。

民国体育家对体育人才的培养也是不遗余力,民国体育家在把握时代脉搏的基础上,博采中西,融汇古今,或独立编写体育学科教材,以满足中国体育师范教育之急需。或撰写体育学术专著,传播体育思想,他们治学谨严,在学术上有很高深造诣,其中,有36位体育家担任体育教育专业的教授、主任,他们为发展我国高等体育教育作出了重要贡献。

4.5 推动了中国妇女体育运动的发展

随着新文化运动和“中体西用”思潮的兴起,民国时期提倡女子体育的呼声高涨并把女子体育上升到强国强种的高度。为了促进妇女体育运动的开展,在当时许多思想家、教育家、体育家纷纷撰文倡导妇女参与体育运动。梁启超在《论女学》中指出,“女学最盛者,其国最强,美(国)是也,女学次盛者;其国次强,日(本)是也;中国之妇女深居闲阁,足不出产,此风一日不改,则中国一日不强。”[20]邵骥在《提倡女子体育》中指出,“各位要知道,女子为国民之母。根据遗传学方面讲,倘其母亲身体衰弱,则所产生之国民,受先天之遗传,当然不能强壮,故强国先强种。”[27]萧忠国讲到,“女子为国民之母其健康与否很显然的直接关系到整个民族的命脉。”[39]刘邵锦英在《提倡女子体育之吾见》中指出,“在吾国女子历数千年封建礼教之束缚,身居闺阁,不知运动,故体格之羸弱致矣,今欲矫其弊,则女子体育实为切要。”[21]张之江先生认为,“我们女同胞腰肢软弱,都表现着几分病态,或者竟装点着一点病态以为美观,这是多么惨痛呵!”[46]

为推动妇女体育的开展,民国体育家特别关注女性体育师资的培养,注重培养中国早期的女子体育专业人才,成为倡导女子解放、女子教育的先觉者和实践者,张汇兰是我国第1位获得博士学位的体育专业人员,曾长期担任教育科(系)教授,并先后两次担任金陵女子大学的体育系主任,其体育思想针对当时女子裹足或足不出户的社会弊端,领导体育潮流,重视女子体育的普及教育,提高女子的身体素质并贯穿其教职始终。她认为,“欲谋改造国家,雪东亚病夫之耻,当需以普及女子体育为先”这些体育思想对当时妇女体育的开展具有十分重要的影响。张汇兰对体育人才的培养更加重视,她期望“通过体育专业人才的培养,有更多的女性体育专业人员为妇女体育的发展贡献一份心力,有了质量并重的女性体育专业人员,才能维系女性应有的尊严,也才能够完成普及女子体育的思想。”[38]民国体育家在推动我国女子体育开展,倡导男女平等的体育观,以及传播适应女子特点的科学锻炼方法等方面所作出的贡献,对当时妇女体育的开展具有十分重要的影响,为我国女子体育的开展作出了积极的贡献。

5 结论

1.民国体育家包括体育思想家、体育理论家、体育教育家、体育活动家、体育行政家。这一群体是一个具有独特人格魅力和深厚理论素养的群体,他们在推动我国近代体育理论与实践的发展方面作出了重要贡献,并产生过较大影响,获得社会公认,体育家的整体特征促成了民国体育理论和实践的繁荣。

2.民国体育家并非都是千人一面式的庄严妙相,他们的理论成就独树一帜,风格各异。他们是体育救国的担当者、兼容并包的倡导者、融贯中西的思想者、交叉融合的理论者、体育思想的传播者和知行合一的践行者。

3.民国体育家的基本结构特征:学校是体育家群体的集结基地,江、浙一带的特殊地缘关系、体育家多元化与广泛的求学经历、行政权力与学术引领的经历,年富力强、比例均衡、高学历以及女体育家的出现。

4.民国体育家群体的兴起并不是历史的偶然,它是近代中国社会、政治、经济、文化诸多因素共同作用以及内因和外因相互作用的产物。它们在不同程度上折射了时代精神的光芒,反映了体育学术的风貌,凝聚了体育学者的卓识。

5.民国体育家群体人数虽然不多,但对中国体育的现代转型所产生的影响却不可低估,这些贡献主要体现在提升国民体育意识,传播西方体育思想,促进中国体育的现代化与本土化,促进体育学科建设与体育人才培养以及推动中国妇女体育的兴起等诸多方面。

6.作为一个活动时间不长,且其成员大多受过封建教育的熏陶,又不同程度地受到西方学术思想的辐射的体育家群体,他们身上的中学与西学、进步与落后、保守与改革不断碰撞、相互游离、变动不定。因此,不可避免地存在着时代的局限性。如他们的“体育救国”思想,夹带着非常明显的急功近利的特点,把体育功能强调到不适当的地步,对体育本身的规律、特点研究不够,体育理论的研究显得肤浅粗糙,未能形成较为完整的理论体系。在批判和改造旧体育的思想,吸收西方体育各种新的体育理论时,难免出现简单照搬,顾此失彼、前后矛盾等现象。这些现象的存在与当时的时代背景和社会、经济、文化、教育环境有着密切关系。正如有学者指出,“一部交织着侵略与反侵略、压迫与反压迫斗争的近代史,没有为我们的教育家提供充裕的时间和机遇,去创立和完善自己的理论学说。”[31]

[1]程登科.读方万邦先生“我国现行体育之十大问题及解决途径”及其对军事化不切实用的检讨[J].体育季刊,1935,1(3):8-16.

[2]程登科.德国的体育[J].时事月报,1933,9(4):239-243.

[3]程登科.德国体育概况[J].勤奋体育月报,1934,2(1):60-62.

[4]程登科.德国小学体育与卫生教材[J].勤奋体育月报,1933,1(1):54-58.

[5]程登科.欧洲体育新趋势[J].湖北教育月刊,1933,(4):33-35.

[6]程登科.谈谈印度的体育[J].体育季刊,1936,2(4):23-26.

[7]成都体育学院体育史研究室.中国近代体育史简编[M].北京:人民体育出版社,1981:37-38.

[8]陈奎生.约述体育主义之诸说[J].体育研究与通讯,1933,1(3):1-7.

[9]窦胜功,张兰霞,卢纪华.组织行为管理学教程[M].第2版.北京:清华大学出版社,2009.

[10]董守义.提倡体育的原动力[J].勤奋体育月报,1934,2(1):24-27.

[11]方万邦.青年体育一册[M].上海:上海商务印书馆,1946:5.

[12]方万邦.我国现行体育之十大问题及其解决途径[J].教育杂志,1935,25(3):29-38.

[13]方万邦.我主张普及体育的几个理由[J].勤奋体育月报,1934,2(1):51-52.

[14]国家体委体育文史工作委员会、中国体育史学会.中国近代体育史[M].北京:北京体育学院出版社,1989:319.

[15]哈里特·朱克曼.科学界的精英—美国的诺贝尔奖金获得者[M].周叶谦,冯世则,译.北京:商务印书馆,1982.

[16]蒋维乔.教育学讲义[M].上海:上海商务印书馆,1919:11.

[17]蒋湘青.体育究竟是什么[J].教育与人生,1923,(1):5.

[18]李芸.体育与社会[J].体育,1927,1(2):58-61.

[19]梁吉生.张伯苓的大学理念[M].北京:北京大学出版社,2006:105.

[20]梁启超.《法通议·论女学》饮冰室合集之一[M].北京:中华书局,1944:40.

[21]刘邵锦英.提倡女子体育之吾见[J].勤奋体育月报,1934,2(3):33-34.

[22]刘慎旃.体育救国论(一)[J].勤奋体育月报,1935,2(8):28-31.

[23]刘慎旃.体育救国论(二)[J].勤奋体育月报,1935,2(11):29-35.

[24]鲁牧.体育界一面旗帜—马约翰教授[M].北京:北京体育大学出版社,1998:52.

[25]罗时铭.中国体育通史:第四卷[M].北京:人民体育出版社,2008:194.

[26]马崇淦.本报旨趣[J].勤奋体育月报,1933,1(1):20-21.

[27]邵骥.提倡女子体育[J].新学生月刊,1943,3(1):95-98.

[28]体育家与运动家二十二[J].勤奋体育月报,1936,4(2):90.

[29]体育家与运动家十八[J].勤奋体育月报,1936,3(10):70.

[30]体育家与运动家十七[J].勤奋体育月报,1936,3(9):70.

[31]王炳照,阎国华.中国教育思想通史:第六卷[M].长沙:湖南教育出版社,1994:433.

[32]王秋如.小学体育今后应取的途径[J].勤奋体育月报,1934,1(4):29-31.

[33]王正廷.体育救国《二十二年全国运动大会总报告书》[M].北京:中华书局,1934:161.

[34]宛燕平.高校教师队伍应重视高学厉结构[J].师资培训研究,1996,(2):29.

[35]吴蕴瑞.功利主义及文化主义与体育[J].体育季刊,1933,1(2):1-3.

[36]吴蕴瑞.体育之国界问题[J].教育丛刊,1935,2(1):1-7.

[37]徐一冰.整顿全国学校体育上教育部文[J].体育杂志,1914,(2):6-11.

[38]徐元民.中国近代知识分子对体育思想之传播[M].上海:师大书苑,1999:246.

[39]萧忠国.提倡女子体育与中华民族之复兴[J].体育季刊,1937,3(2):28-30.

[40]于常有.科层组织管理的困境及出路[J].科学与管理,2004,(3):26.

[41]袁敦礼.日本体育鸟瞰[J].体育季刊,1936,2(2):83.

[42]袁敦礼,吴蕴瑞.体育原理[M].上海:上海勤奋书局,1933.

[43]袁敦礼.心身关系与体育[J].体育季刊,1933,1(1):1-7.

[44]余子侠.山乡社会走出的人民教育家——陶行知[M].武汉:湖北教育出版社,1999:118.

[45]张文卿.小学体育之重要[J].勤奋体育月报,1934,1(6):75.

[46]张之江.张之江先生国术言论集-劝勉女同胞应注意体育国术[M].北京:中央国术馆,1931:78-79.

[47]赵红州.科学能力学引论[M].北京:科学出版社,1984.

[48]赵晓阳.美国春田学院与近代中国体育人物[J].南京体育学院学报,2004,18(1):33-35.

[49]中央国术馆.张之江先生国术言论集[M].南京:大陆印书馆,1931:1.

[50]左玉惠.中国现代教育的主要创始人——袁敦礼[J].社科纵横,2007,22(5):152-153.

Study on Gymnast Group during the Period of Republica China(1912—1937)

MA Wei-ping,ZHOU Cheng, LONG Bo,XIA Man-hui

The Analysis for athletes population of the Republic of China’s structure and characteristics(1912-1937) showed that family groups formed in the Republic of sports among the social and historical background of modern China.It is China's sports undertakings in the process of modernization of an important strenth.It’s population structure exhibits the following characteristics:regional distribution in Jiangsu and Zhejiang provinces,academic structure relying on the whole movement of studying abroad in modern China,many of them graduated from the domestic and international famous sports school,higher level of educational background,a reasonable age structure,although women in a vulnerable position,but the emergence of female sports lay the foundations for the development of Chinese woman sports.Shoulder the historic mission of national salvation,inclusive academic style,way to Western scholarship coherence,integration of interdisciplinary background,broad social impact and apply what they learn in the implementation of the overall strategy are characterized by the Republic of China gymnast group.Sports contribution to the development of Chinese modern sports mainly in promoting the upgrading of the national spirit and national sports consciousness;promoting the integration of school physical education and modern education,spreading the western modern sports actively,promoting the sports science and sports personnel training and the development of Chinese woman sports.

RepublicofChina;gymnast;group;characteristic

1002-9826(2015)02-0114-12

2014-08-03;

2015-01-15

国家社会科学基金资助项目(13BTY001);广东省社科基金资助项目(x2tyN4130040);湖南省研究生科研创新项目(CX2013B174)。

马卫平(1959-),男,湖南长沙人,教授,博士,博士研究生导师,主要研究方向为体育课程与教学论、体育学研究方法,Tel:(0731)88943210,E-mail:mawpcn@163.com;周成(1970-),男,湖南湘乡人,在读博士研究生,主要研究方向为体育管理学;龙博(1989-),女,湖南益阳人,在读博士研究生,主要研究方向为学校体育;夏漫辉(1986-),女,湖南岳阳人,在读博士研究生,主要研究方向为体育人文社会学。

湖南师范大学 体育学院,湖南 长沙 410012 Hunan Normal University,Changsha 410012,China.

G80-05

A