全球气候治理中的国家集团多重博弈研究

——基于国际公共品视角*

2015-03-06李占一

李占一

(山东大学 经济学院,山东 济南 250100)

全球气候治理中的国家集团多重博弈研究

——基于国际公共品视角*

李占一

(山东大学 经济学院,山东 济南 250100)

全球气候变化形势日益严峻,《联合国气候变化框架公约》是全球气候治理最重要的行动纲领与合作平台。研究了全球气候治理中存在的国家利益集团之间的博弈关系,尤其是发达国家集团与发展中国家集团之间、各集团内部所存在的多重博弈与重复博弈,并分析了气候基金中存在的联盟博弈和子集团的权力大小关系。必须合理分配各国温室气体减排责任,并落实发达国家承诺的资金与技术支持。

全球气候治理;国际公共品;合作博弈;国家集团

一 引言

工业革命以来,社会生产力与科学技术突飞猛进,人类社会发展速度一日千里。但随着征服自然、改造自然能力的不断增强,人类的过度索取也给整个地球的承载能力带来了巨大压力,造成了一系列全球性问题,其中,由温室气体排放所带来的全球气候变化是有史以来最为严峻的挑战,直接关系到人类的生存与发展。大气作为人类共同的全球性公共资源,具有明显的受益非排他性与消费的竞争性,易遭受“公共地悲剧”;全球温室气体减排的国际治理与合作,则具有典型的国际公共品性质,然而不同国家间的贡献可以相互替代,又产生了“搭便车”的可能。

国际公共品概念源于一般公共品理论,最近二十年中许多学者以博弈论方法对国际公共品的供给进行了广泛的研究(如Sandler(2004)[1],Barrett(2007)[2]、Potters(2009)[3])。在全球气候治理问题上,学者们主要关注京都气候大会后各国构建合作制度的过程、进行博弈均衡的结果以及提出解决问题的方案[4-6]。在全球温室气体减排的国际气候治理合作中,参与主体众多、各国利益诉求差异很大,学者往往着眼于主权国家之间的博弈;然而,不容忽视的是在这个过程中出现了由部分国家自发形成的各种利益集团(联盟),它们之间具有更为复杂的关系,并在一定程度上改善了全球气候治理中的博弈困境,因为集团具有强大的凝聚力与权威性,对内部成员国的利益关系进行协调,而各成员国妥协、让渡部分国家权力有助于避免“个体理性”所导致的集体最差选择。但利益集团间的博弈会更加艰难,它们代表着成员国的核心利益,在关键问题上难以让步。因此,本文在通常的不合作博弈基础上,运用了合作博弈理论对该问题研究,分析了国际气候治理中集团之间、集团内部所存在的多重博弈。

二 《联合国气候变化框架公约》中的国家集团博弈

1992年联合国政府间谈判委员会就气候变化问题达成的公约《联合国气候变化框架公约》(UNFCCC,简称《框架公约》),成为人类开展应对气候变化的行动纲领,而在该框架下召开的气候大会也成为全球气候治理最重要的谈判与合作平台。其中1997年在日本京都举行的缔约国第三次会议具有里程碑意义,通过了《京都议定书》,以法律形式规定了发达国家减排温室气体的义务。2007年缔约国第十三次会议制订了“巴厘路线图”,提出了“双轨”谈判制度,对缔约国中的发达国家和发展中国家,以及未签署议定书的发达国家提出了不同的要求。而哥本哈根会议之后,全球气候治理进入了“后哥本哈根时代”,倡导将国家发展模式转入“低碳经济”,同时温室气体治理合作也折射出各国在新的时代下为争取世界经济主导权所进行的较量。

回顾这二十届气候大会,最大的两个利益集团就是发达国家集团与发展中国家集团,而谈判的矛盾也集中在二者对于如何承担“共同而有区别”的减排责任的分歧。另外,一些国家出于国情、历史、地理位置及利益关系等因素的考虑形成了或松或紧的联盟集团,如欧盟、欧佩克、伞形国家集团、七十七国集团、“基础四国”、小岛屿国家联盟(AOSIS)、“雨林国家联盟”等。

虽然发展中国家在不断增加减排的努力,但离发达国家的标准仍有差距;而发达国家一再推卸减排责任,并主张发展中国家应该和发达国家具有同等的责任,特别是美日等国态度强硬。发达国家数量较少,温室气体排放总量不如发展中国家,但人均排放量较大,并且在工业革命的过程中,西方发达国家的历史责任更大;发展中国家起步较晚,工业化尚未完成,因此在以后的发展过程中难免因此增加二氧化碳等温室气体的排放。发达国家具有更大的能力对全球变暖问题进行治理,并具有更多的历史责任;发展中国家则承担了更沉重的现实责任,经济发展水平却限制了它们的能力,需要发达国家的经济与技术支持。如果气候大会谈判成功,双方都能够从中获益,如果谈判破裂,双方均一无所获——如以美国为首的部分国家退出《京都议定书》,对温室气体减排的进程带来了巨大负面影响,给整个气候治理的前景蒙上了阴影。

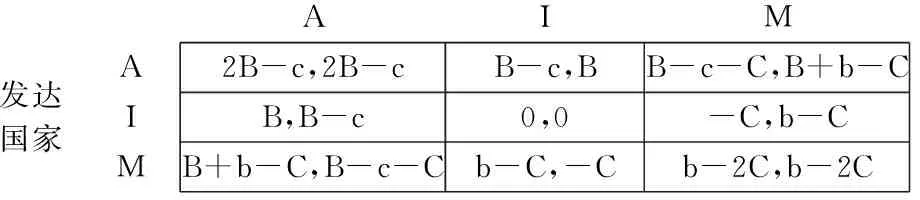

图1描述了气候治理中发达国家与发展中国家集团之间的博弈,博弈的两个参与者:由所有发达国家组成的集团简称发达国家、所有发展中国家组成的集团简称发展中国家,同样面临三种策略选择,即行动(A),表示减排合作;不作为(I),表示保持原有排放量不变;“掠夺”(M),表示过度使用公共资源,对于发展中国家而言意味着接受发达国家的项目与资金支持后背弃承诺未有效减少排放,而对于发达国家而言则意味着单方面退出合作协议、增加排放。图1中的矩阵实际上就是供给国际公共品与“公地悲剧”这两个博弈过程的结合。其中B表示公共收益,c表示行动的成本,C表示掠夺公共资源即过度排放温室气体带来的公共成本,b表示“掠夺”行为给本集团带来的收益。假设2B>c>B,且2C>b>C,这表示合作给两个集团带来的总收益大于各自付出的成本,单独行动则会遭受净损失;而单方面增加排放量会获益,但两个集团同时增加排放量则会出现公地悲剧。

发展中国家

图1 发达国家与发展中国家的博弈1

计算可知该博弈的纳什均衡是不合作即(M,M),对应净收益(b-2C,b-2C),两大集团最终选择了对集体和个体均为最差的结果。当然在实际中,受地理位置、地势、气候以及国民经济发展情况影响,不同国家对于气候变化的敏感性不同。气温升高可能使某些干旱国家变得湿润从而受益,而海平面升高会危及沿海的国家和地区,曾经的交通优势,此时可能成为毁灭性打击。因此,不同的气候敏感性会显著的改变图1中的支付矩阵具体数值关系。

图2 发达国家与发展中国家的博弈2

通过上述分析,我们看到了破解集团博弈困境的可能性,即让共同合作时的收益大于单独背叛和共同背叛两种情况下的平均收益。当然,具体的数值关系是会随着行动先后的可能性,以及采取治理行动所带来的公共的成本与收益、私人的成本与收益这四者之间的大小关系发生变化。当满足特定条件时,即使是囚徒困境也可以转化为合作均衡。[7]

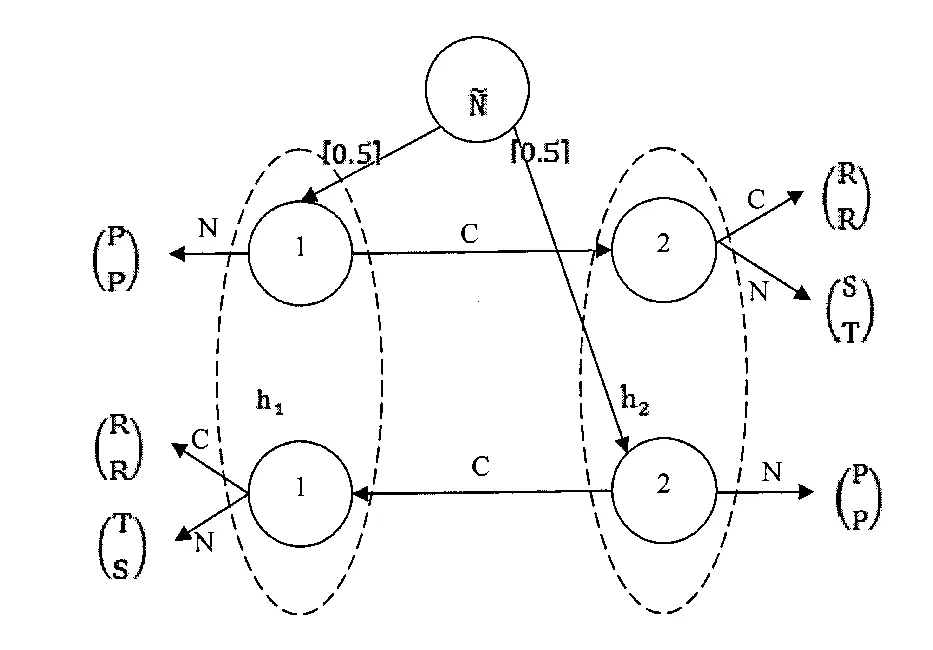

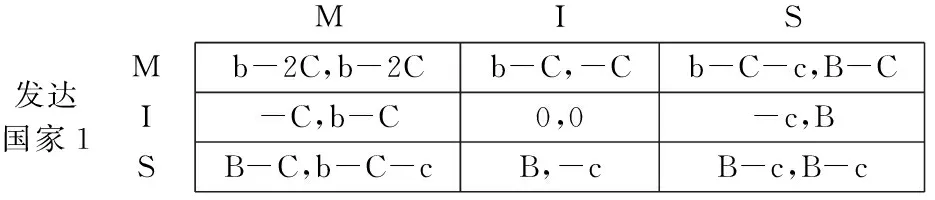

除了集团间的博弈,集团内部也存在利益分歧。选取发展中国家集团内部的两个国家,如图3所示,假设国家1与2均面临三种策略行为可供选择,即掠夺(M),增加本国的温室气体排放量(掠夺国际公共资源);不作为(I),参与国保持原有排放量不变;利己(S),表示某发展中国家以各种手段从发达国家或国际组织取得资金支持,如通过私下交易、承诺在联合国会议或某些组织会议中给特定国家投票的“寻租”手段等,并在取得支持项目以后未兑现本国最优的努力水平。此时大小关系变为2C>b>C和c>B>0。

发展中国家2

图3 发展中国家之间的博弈1

由于C 发展中国家2 图4 发展中国家之间的博弈2 由于发展中国家数量庞大,在追求本国利益最大化过程中必然会出现冲突。如非洲国家,其温室气体排放量占全球总量非常小,但承受气候变暖带来的后果却十分严重,本就干旱高温的非洲地区在农业、生态、水资源以及健康等方面遭受了更严峻的挑战。与此相对,石油输出国家却因为担心温室气体减排行动影响本国石油产量,因此在气候大会中采取消极态度。而“基础四国”等作为正在崛起的发展中大国,一方面反对发达国家对发展中国家指派强制性减排指标,坚持必须有所区别;另一方面又主张发展中国家内部应一视同仁,采取分步渐进的方式共同承担责任。不同的国家在气候治理中对“供给”、“不作为”、“掠夺”或是“利己”等策略的选择表现截然不同。类似的,不同发达国家对于减排的态度大相径庭。其中,欧盟表现最为积极,如其在哥本哈根大会召开前就宣布如果其他大国签署了类似的行动协议,那么欧盟到2020年为止将把削减排放量的目标从原定的20%提高到30%,而到2050年为止将削减排放量85%及以上;而美国却推行单轨制路线,仍然拒绝签订京都议定书及制定量化目标;日、加等国则退出了京都议定书,并在温室气体减排行动有所倒退,这一点在2013年华沙、2014年利马气候大会上表现得格外明显。 在框架公约下进行的合作必然要经过多轮次的艰苦谈判、反复较量后才能达成一致,存在讨价还价与重复博弈。此时博弈将成为展开型的两个阶段:第一阶段各自确定本国 “底线”,然后在此基础上进行第二阶段的讨价还价、降低对手的“底线”,第一阶段的结果会影响第二阶段讨价还价的策略、手段与最终结果[8]。 仍然考虑发达国家集团与发展中国家集团,假设达成合作协议时发达国家的效用为u1,发展中国家的效用为u2=1-u1,并且发达国家与发展中国家的风险偏好不一,如发达国家风险中性,具有线性形式,而发展中国家则风险厌恶,对于因减排对经济发展带来的妨碍要求有更高的回报。在这种情况下构建讨价还价问题(V,v): 对u1求导并令导数为0得: 图5 讨价还价中的“威胁”或承诺 图中对应意见不一致点z1的讨价还价解是A,而对应z2的则是B,显然发达国家希望通过“威胁”使得意见不一致点往z1靠近,因为A对自己有利,可以获得更大的y1;相对应的,发展中国家希望意见不一致点尽量往z2靠近,此时可获得更大的收益。如果一轮的会议和谈判达不成合作协议,那么所有的参与国就会进行多回合的谈判,从京都到巴厘岛,从哥本哈根到德班再到利马,正在重复演绎着这个过程。但令人感到遗憾的,尽管取得了一定的成果仍远远不够,特别是在近几年的世界气候大会上,合作进程反而出现倒退的趋势,多回合的博弈过程显示出重复的囚徒困境。 如果是有限次数谈判的重复囚徒困境博弈,即每个集团都知道准确的博弈回合数,那么根据无名氏定理,每一回合的纳什均衡都将是集体背叛。但如果谈判次数无限,或谈判参与国不知道明确的结束时间,那么结果会发生变化。假设在无限次重复博弈中,只要开展合作,参与国在每回合都会获得B单位的收益,贴现率δ∈[0,1],在重复博弈中将每轮谈判的收益均折算成现值,则总收益的现值为:s≡B+δB+δ2B+…。 假设最初形成了合作,一旦某集团在某一轮谈判中偏离了合作,其他集团将在以后所有谈判都选择不合作视为惩罚措施,而合作将带来公共收益2B-c。如果博弈集团采取“以牙还牙”的手段,那么集团i从第一回合开始就选择合作,每轮谈判都可以获得收益2B-c,则总收益的现值是: 如果在某轮谈判中集团i选择了不合作,则将在背叛的这个回合获得收益B,但以后每轮谈判的收益都是0。因此只有当(2B-c)/(1-δ)≥B,即不合作的收益大于合作时,集团i才有偏离合作的动机,因而进行国际气候治理合作的条件就是δ≥(c-B)/B。进行合作的贴现率、国际合作的收益、成本与公共品收益之间的差值关系,这三者都会对合作产生重要影响。 在全球气候治理的国际合作中,发达国家对发展中国家的直接支持集中在资金和技术两个方面,这也是能够切实改变博弈各参与国的“成本”与“收益”的重要措施。到目前为止气候治理的权威基金主要有两个,一是已经运行多年、在以往历史过程中扮演着重要角色的全球环境基金(GEF);二是尚处于起步阶段、构建不甚成熟的绿色气候基金(GCF),以援助发展中国家适应气候变化、进行温室气体减排、并补偿发展中国家在气候变化中所承受的损失。 全球环境基金由联合国发起建立于1990年,其目的是为帮助发展中国家适应全球气候变化、保护生物多样性、保护水资源等而提供资金支持和技术转让。全球环境基金是世界各国进行温室气体减排最主要的融资机制,并且在绿色气候基金启动之前,也是《框架公约》之下唯一的官方融资渠道。但经过二十多年的发展以后,全球环境基金暴露出许多问题,受到了不少国家的质疑。全球环境基金理事会由32个代表国组成,包括14个发达国家、16个发展中国家与2个经济转型国家的代表。理事会的所有决议由全体代表国讨论集体通过,如遇分歧则采取投票表决的方式,但投票结果必须符合双重条件方能生效:赞成票数占出席本次会议代表数量的百分之六十以上,同时所对应出资额必须占基金总额的百分之六十及以上。很明显,这样的制度安排利于发达国家。首先,发展中国家数目远远多于发达国家,但理事会代表国的名额分配方式使得发达国家占据了将近一半席位;发展中国家大量成员国的要求与意见难以表达,利益最相关的国家距离决策却最远,出现强烈的不对称性。其次,出资者以发达国家为主,因此双重投票条件使得发达国家在通过或否决某项提案时具有压倒性优势,发展中国家想促成某项方案的通过,离不开发达国家的支持。 对于在全球环境基金以及后来的绿色气候基金中存在的集团博弈,我们可以利用联盟博弈模型进行分析。由于每任理事国的成员与出资金额是变动的,且投票条件具有双重性,从而只能采取部分模拟的方式。总体而言,发达国家集团在这样的大联盟合作中的起支配作用,出资额远大于发展中国家;因此在促使某个提案被通过的议程中,如不取得多数发达国家的支持,即使所有发展中国家都赞成也无济于事;相反如果发达国家集团想否决一个项目将十分容易。因此,我们模拟联合国安理会的表决体系来构建在全球气候治理基金中的联盟博弈模型[8]。 假设在框架公约下的气候基金中,存在由所有国家自发结成的10个子联盟(假定各子联盟成员数量基本相同,但出资额不同),即国家利益集团。其中,存在3个较大出资金额的集团,如欧盟、伞形国家集团、欧佩克(甚至包括“基础四国”等主要发展中国家组成的集团);另外有7个出资金额较小的集团,主要由发展中国家组成。当讨论某提案时,如意见一致,该项目被通过或被否决;如意见不一致,则需要进行投票。在投票中,规定所有集团不允许弃权,且大集团具有一票否决权。此时,对某项提案进行审议,如对小岛屿联盟国家的成员提供资金和技术援助,提案要想被通过,至少需要6票,并且其中3个大集团必须投赞成票。在这个过程中,即使是拥有否决权的某个大集团也无权强求提供自己赞成的某项国际公共品;为达到目的,它必须争取组成一个新的联盟,并且该联盟包含其他2个大集团,并至少包含3个小集团。只有这样的联盟,才能保证提案通过。 构建该博弈的特征函数: 其中v(S)取值1或0,我们指定议案通过的联盟的特征函数取值为1,其他为0。此时形成了加权多数博弈: T=(M:w1,w2,…,wn) 这里wi表示投票集团i的权利,代表各个集团的投票比例。根据双重投票条件,大集团和小集团的投票权重不一样,我们赋予每个大集团5票的权力,每个小集团1票的权利,那么在总共的22票中,使得某提案获得通过必须有18票及以上,显然其中包括大集团的15票与小集团的至少3票。此时投票的加权多数博弈模型为: V=(18;5,5,5,1,1,1,1,1,1,1) 任何一个小集团提出的气候治理项目被通过的可能性,根据Shapley值的计算原则,必须符合以下条件:它恰好排在第6位,而在它之前的5个成员中,必须包含全部3个大集团。此时的Shapley值就是该小集团恰好第6个进入任何一个已经包含了3个大集团成员的子联盟的概率: 通过以上模拟我们得出两点结论,一是在这样的制度安排下,发达国家具有更大的权力,不仅是行使否决权,更是在支持某项气候治理提案时所具有的表决权,是发展中国家根本无法比拟的;二是集团具有巨大的能力,也是由于集团的存在,在世界气候大会这样的制度中的博弈变得更为复杂和艰难。因此在全球温室气体的减排中,想要达成一致、将国际合作落到实处,如何分配各集团的权力大小也是至关重要的。尤其在气候基金等直接为发展中国家带来资金支持的领域,必须充分考虑发展中国家的利益,让这些国家表达真实需求,而避免形成由发达国家单方面说了算的制度安排。 2015年底缔约国第二十一次会议将在法国巴黎召开,此次大会将具有极为重大的意义。目前在气候治理中具有强制性量化安排的全球性协议只有《京都议定书》,而第二承诺期也将于2020年到期。按照计划,新的协议将于巴黎气候大会达成,并接替京都议定书成为2020年后惟一具备法律效力的全球气候协议。如果届时能达成协议,则将成为《框架协议》新的核心,也将决定较长时期的国际气候政策趋势。 一方面,人类面临着更加严峻的气候形势。在2014年利马气候大会上,联合国环境规划署发布的《2014年排放差距报告》称,按照2℃目标计算,全球二氧化碳排放空间仅为2900亿吨,截止到2014年已占用1900亿吨,并且按目前排放计算,剩下的在25年内就将用完。另一方面,发达国家与发展中国家之间的分歧仍然难以消除,减排责任的分配与资金支持等方面存在着矛盾,直到利马大会期间绿色基金总额才刚超过100亿美元,但与计划的1000亿美元仍相去甚远。 因此在巴黎气候大会上,责任分担与资金问题仍然会成为各国、各利益集团最重要的争论焦点。另外,各国的“国家自定贡献”(INDC)也必将成为新的热点,根据目前情况,如期提交存在困难,特别是对于发展中国家而言,而是否需要提前评估、采取何种标准评估也是争论焦点。同时巴黎大会也可能打破原来在京都议定书框架下的“双轨”制度,将各国放在同一个平台上来考虑全球气候治理问题。原有的全球环境基金已经不能完全适应气候治理的新形势,因而巴黎大会上应落实绿色气候基金的安排,通过各种金融工具与融资方式来对发展中国家进行资金援助,为发展中国家提供资金和资源,实现资金在气候变化速度减缓行动与气候适应之间的均衡分配。 作为发展中的大国,中国应对气候变化的态度是积极的。2014年11月中美两国共同发布《中美气候变化联合声明》,重申加强气候治理合作的重要性,中国计划2030年左右二氧化碳排放达到峰值且将努力早日达峰,并计划到2030年非化石能源占一次能源消费比重提高到20%左右。截至2014年,中国碳排放强度较2005年下降28.5%,相当于在经济发展的同时少排放二氧化碳25亿吨。同时自2011年以来,中国政府累计提供2.7亿元人民币用于帮助发展中国家提高气候治理、适应气候变化的能力[9]。2014年底中国政府颁布《碳排放权交易管理暂行办法》,作为正式适用于全国碳市场的国家层面政策[10]。中国为全球树立了合作承担“共同而有区别的责任”的新典范,为在巴黎大会上达成新协议带来积极影响,将为各缔约方增强互相信任、坚定以联合国多边机制实现气候治理产生深远的影响。 [1] Sandler T.Global collective action[M].Cambridge: Cambridge University Press, 2004. [2] Barrett S.Why cooperate? The incentive to supply global public goods[M].Oxford: Oxford University Press, 2007. [3] Potters J, Suetens S.Cooperation in experimental games of strategic complements and substitutes[J].The Review of Economic Studies, 2009, 76(3): 1125-1147. [4] 陈洪波, 蒋天文.温室气体减排的国际政治博弈[J].世界经济与政治, 2006,(10):58-63. [5] Cramton P, Stoft S.Price is a better climate commitment[J].The Economists' Voice, 2010,7(1):1-7. [6] 潘家华,庄贵阳,郑艳等.低碳经济的概念辨识及核心要素分析[J].国际经济评论, 2010,(4):88-101. [7] 周灵:环境规制对企业技术创新的影响机制研究——基于经济增长视角[J].财经理论与实践,2014,(3):126-128. [8] 施锡铨.合作博弈引论[M].北京:北京大学出版社, 2012. [9] 刘隆.解振华:兑现承诺是互信前提,贡献目标应自主决定[EB/OL].http://news.china.com.cn/world/2014-12/12/content_34304238.htm, 2014-12-12. [10] 张晴.利马气候大会闭幕,中国碳市场建设彰显减排决心[EB/OL].http://news.china.com.cn/world/2014-12/17/content_34338619.htm, 2014-12-17. Research on Multiple Games of Nation Groups in Global ClimateGovernance——Based on International Public Goods Perspective LI Zhan-yi (School of Economics,Shandong University, Jinan 250100,China) The situation of global climate change has been becoming increasingly serious.TheUnitedNationsFrameworkConventiononClimateChangeis the most important guideline of action and cooperation platform.This article focuses on the game relationship among nation groups in the process of global climate governance, especially the multiple games and repeated games between the developed countries and developing countries groups, or within each group.And it analyzes the league game and the power of each sub-group in the climate funds.It should allocate national greenhouse gas emissions responsibility appropriately, and earnestly fulfill developed countries’ commitments for promised funds and technology support. global climate governance;international public goods;cooperative game;nation groups 2015-02-15[基金项目] 国家社会科学基金重大项目:深化收入分配制度改革的财税机制与制度研究(13&ZD031) 李占一(1985—),男,湖南长沙人,山东大学经济学院博士研究生.研究方向:公共经济与政策. F224.32 A 1008—1763(2015)03—0079—06

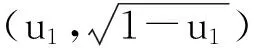

三 《框架公约》中的集团讨价还价与重复博弈

四 气候治理基金中的联盟博弈

五 2015年巴黎气候大会展望