相山火山盆地西北部打鼓顶期火山机构研究

2015-03-06陈瀚之姜勇彪周万蓬蒋振频

陈瀚之,姜勇彪,周万蓬,曾 涛,蒋振频

相山火山盆地西北部打鼓顶期火山机构研究

陈瀚之,姜勇彪,周万蓬,曾 涛,蒋振频

燕山运动中期相山盆地火山活动频繁,按岩浆活动序次可分为打鼓顶期和鹅湖岭期两个旋回。早期旋回形成的打鼓顶组火山岩主要出露于盆地的西北缘,由于受晚期岩浆活动破坏和火山岩的覆盖,打鼓顶期的火山活动特征、火山机构分布至今没有统一的认识。笔者在遥感解译的基础上,通过野外地质调查,对打鼓顶组熔岩的分布与产状以及火山碎屑岩与角砾的分布进行统计,并结合已有的钻孔资料分析,推测打鼓顶期古火山口、火山通道等火山机构的分布,进而分析其喷发模式,初步判定其属于普林尼裂隙式喷发。

相山火山盆地;打鼓顶期;火山机构;流纹英安岩;火山角砾

相山火山盆地是我国重要的铀多金属矿产地之一,其铀多金属矿床主要赋存于火山岩、次火山岩及盆地边缘基底变质岩系中。前人的研究表明,相山火山盆地存在两个旋回的火山活动,早期(打鼓顶期)喷发形成流纹英安岩;晚期(鹅湖岭期)为中心式喷发,形成一套酸性的碎斑熔岩。每个旋回的特点总体上是由沉积到爆发再到喷溢式侵出[1]。自上世纪中叶发现铀矿以来,相山火山盆地经历了近60年的研究,前人在成矿热液,成矿物质来源、成矿模式、火山侵入杂岩的年代学、构造对矿化的影响,以及成矿作用机制等方面做了深入细致的研究[2-9],对盆地内的火山机构也曾开展过专题研究。目前,对鹅湖岭期火山机构(主火山口等)的研究有了较为统一的认识。由于遭受晚期火山活动的破坏、覆盖及次火山岩的侵入,对打鼓顶期古火山机构、火山活动类型等的认识有较大分歧。本文通过野外实测以及钻孔数据分析,根据火山熔岩和火山碎屑岩岩性、产状及地形、地貌等特征推测火山机构,并结合遥感图像解译对打鼓顶期火山通道进行验证,期望进一步加深对打鼓顶期火山机构的认识。

1 区域地质概况

相山火山盆地位于绍兴-江山-萍乡缝合带南侧,区域上受北东向德兴-遂川深断裂与北北东向宜黄-安远深断裂的交汇控制。区内构造运动和岩浆活动频繁,经历了格林威尔期(晋宁期)、加里东期、海西-印支期造山作用,至燕山中期古太平洋板块向欧亚大陆板块强烈俯冲,在东亚大陆产生了广泛的岩浆活动[10],NEE向的赣杭构造火山岩带就是在这种背景下形成的。相山火山盆地处于该火山岩带的西南端。晚白垩世-古近纪发生的地壳伸展(减薄)活动,强烈的构造-岩浆-成矿作用,其地球动力学背景可能是地幔物质上涌的地幔柱活动[11]。

前人研究表明,相山火山活动具有明显的旋回性和多阶段性特征[12-14]。早白垩世,受古太平洋板块俯冲相关的活动大陆边缘构造-岩浆作用影响,德兴-遂川断裂中段右旋走滑拉分,在北东东向潭港-相山复式背斜核部复活了基底断裂构造,形成呈近东西向展布的打鼓顶期流纹英安岩喷出带[15],紧随其后的鹅湖岭期中心式岩浆喷发,形成酸性火山熔岩(碎斑熔岩),后期发生中心式火山塌陷,形成了火山盆地周缘一系列的环状断裂及火山岩内的离张断裂。晚阶段的次火山岩浆沿断裂上侵,形成中酸性岩墙和基性脉岩[15],由此构成了一个大的火山喷发旋回。

2 打鼓顶期火山岩分布及其特征

2.1 火山熔岩(流纹英安岩)

相山火山盆地打鼓顶组流纹英安岩为紫红色,呈斑状结构、流纹构造,斑晶含量约为15%~25%,主要由长石和少量石英、黑云母组成,有较明显的纹理,并含有极少量的浆屑。

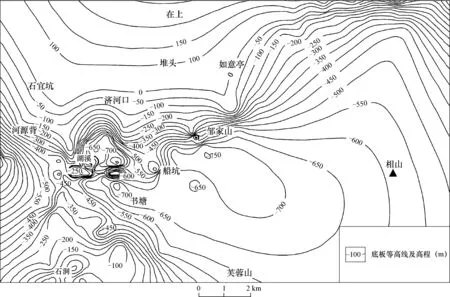

恢复打鼓顶组的火山通道位置,对研究火山机构形成机理及演化过程有重要的参考作用。由于鹅湖岭期火山活动及后期构造的破坏,打鼓顶期的火山活动形迹被晚期碎斑熔岩所掩盖。本次研究在收集分析已有钻孔资料的基础上,以流纹英安岩为对象,对打鼓顶组火山机构进行解析。根据收集到的钻孔资料,整理出打鼓顶组流纹英安岩的底界标高和厚度等数据,在Surfer软件平台上制作流纹英安岩底板等高线图(图1)和等厚图(图2)。通过分析底板等高线图和等厚图来研究打鼓顶期火山喷发前的古地貌、熔岩流动方向等信息,并依此推测火山口位置,恢复打鼓顶组火山机构。

由于熔岩流动受重力影响,流纹英安岩的底板等高线图(图1)大致可以反映出打鼓顶期火山活动前研究区域内的基本地貌。依照等值线分布可以看出,研究区域内总体呈西北高、东南低的趋势。其中,东南部靠近相山盆地内侧的等高线显示流纹英安岩底部深度较大,且等高线分布密度较低,表明该区域早期地势较为平坦;游坊-邹家山-石洞一线等高线分布密集,显示古地势陡峻,与北东向邹石断裂的位置相当,揭示邹石断裂形成时间早于火山活动期。钻孔显示区域内打鼓顶组流纹英安岩底部最深处为-1044.422m,也在该条带上。

打鼓顶组流纹英安岩等厚图(图2)显示,厚度等值线在湖溪-书塘-邹家山之间区域较为密集,且厚度大,最厚825m处也出现在该区域。与底板等高线相同,游坊-邹家山-湖溪-石洞一线东南侧流纹英安岩等厚线分布较稀疏,厚度也迅速变薄。由此推断,打鼓顶期流纹英安岩火山口主要存在于相山火山盆地西北部的湖溪-书塘-邹家山一带。

由流纹英安岩的等厚线图与底板等高线图可知,岩层最厚处与最深处所在位置基本重合。根据古地势及流纹英安岩的厚度可以确定,在邹家山-河源背一带存在流纹英安岩的增厚带(有人称之为熔岩瀑布),这预示着该区域有裂隙式火山口存在。

在相山西北部,打鼓顶组熔岩流整体分布及活动趋势大致是:自西北向东南方向厚度递减,在重力作用下,熔岩流从高向低流动,在游坊-邹家山-湖溪-石洞一线遇到古地形低凹处发生滞留增厚。在东南侧比较平坦的大片地区发生熔岩流的“漫流”[16],形成大面积的熔岩分布。因此可以推断,打鼓顶期的火山口主要存在于相山盆地西北部。

此外,流纹英安岩分布也存在异常:(1)在研究区西部石宜坑、河源背一带,底板等高线显示古地势比南侧略高,等厚线显示流纹英安岩岩层厚度并未依照熔岩流动趋势在地势较高处绕行、变薄,而是在该区域有小范围的加厚;(2)船坑与书塘两地之间古地势较平缓,但往东南侧流纹英安岩岩层明显加厚;(3)书塘向南等高线密集排布,证明古地势迅速抬高,同样在该区域流纹英安岩岩层厚度有明显增厚;(4)区域北部,游坊西侧的古地势较高,向东南侧流纹英安岩岩层厚度有增厚趋势。区域内熔岩分布异常,揭示这些地区可能有隐伏的火山通道或火山口。根据图中异常点分布位置,推测打鼓顶期的火山口可能呈裂隙式分布。

图1 打鼓顶组流纹英安岩底板等高线图Fig.1 Contour map of rhyodacite floor of Daguding formation

图2 打鼓顶组流纹英安岩等厚图Fig.2 Isopach contour of rhyodacite of Daguding formation

2.2 火山碎屑岩

钻孔数据资料分析表明,打鼓顶组火山碎屑岩(火山集块岩、火山角砾岩和熔结凝灰岩、凝灰岩)位于流纹英安岩的下部,但分布范围较后者更大。本次野外调查主要集中在如意亭河沟、如意亭采石场、邹家山露天采石场、石宜坑、璜田等地方。

2.2.1 火山集块岩

火山集块岩碎屑块体大小不一,分选较差,被岩浆物质胶结,多分布于火山口附近或充填于火山口中,因此对指示火山通道有着较重要的作用[17]。

在如意亭河沟及石宜坑均发现火山集块岩出露,预示其离火山通道较近,附近可能有火山口。如意亭地区的火山集块岩原岩为流纹英安岩,流纹构造明显,集块一般为棱角或半棱角状,表明火山集块在破碎时成脆性状态。火山集块与胶结物岩性一致,周边存在明显烘烤边,表明如意亭火山集块与流纹英安岩为同源同期火山作用产物。

2.2.2 火山角砾岩

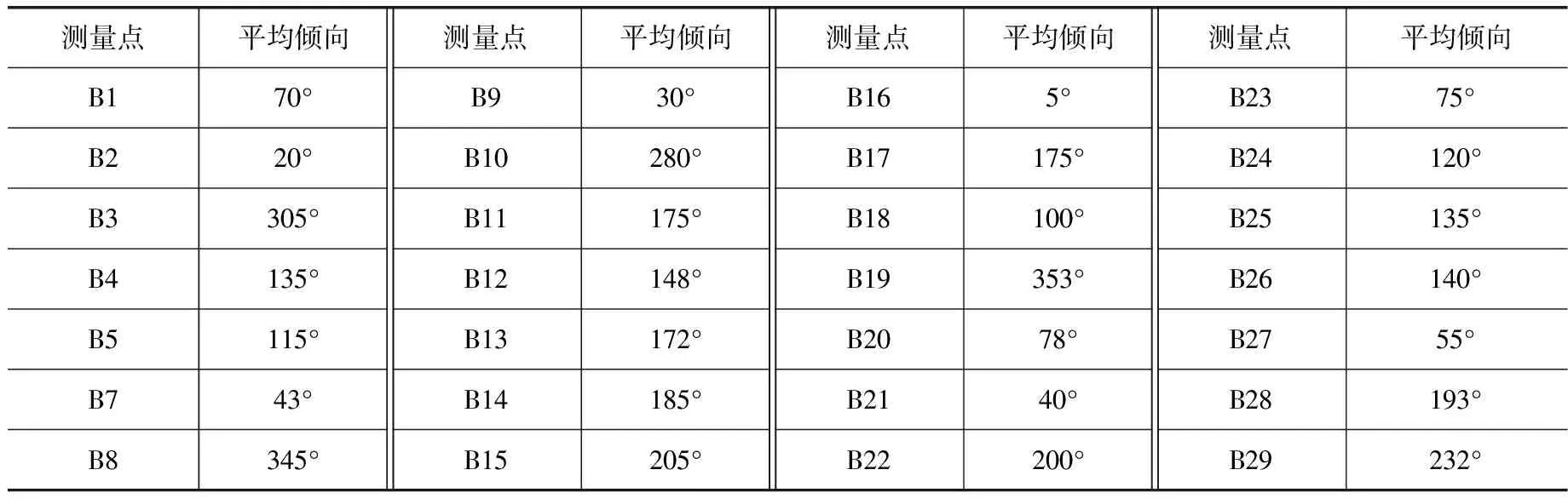

火山角砾岩中的角砾(捕掳体)是指示熔岩流动的重要证据之一,主要分布于火山颈,落入岩浆中的捕掳体常伴随着岩浆流动,造成捕掳体沿着某一特定方向排列,即其长轴方向代表岩浆的流动方向。本次野外调查集中于盆地西北部,共布置29个测量点,测量数据见表1。根据观测点的空间分布情况,分成4个区域进行统计分析,制作角砾的倾向玫瑰图(图3)。点B6受后期人为活动影响产状难以确定,为保证测试数据的准确性,放弃了对该点的统计。

表1 相山西北部火山角砾倾向统计表

图3 打鼓顶组火山角砾倾向玫瑰图Fig.3 The rose diagram of volcanic breccia of Daguding formation

统计数据和角砾倾向玫瑰图显示,以石宜坑为中心的角砾向四周呈放射状分布(图3a),表明石宜坑附近可能存在火山通道;以堆头-济河口为界,南侧角砾向南倾伏,北侧角砾向北倾伏(图3b),表明岩浆沿堆头-济河口一带溢出,呈裂隙式喷发;以如意亭为中心的角砾向四周呈放射状产出(图3c),预示如意亭附近可能存在火山口,其南侧个别测点角砾产状与整体趋势不一致,可能是受后期鹅湖岭组碎斑熔岩影响;游坊地区由于火山碎屑岩出露较少,测点只有2个(图3d),仅作参考,推断游坊北部可能有火山通道存在。

3 打鼓顶期火山机构的遥感解译

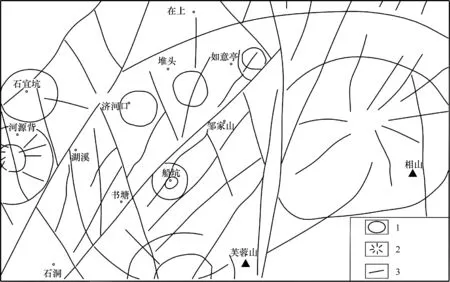

笔者采用ALOS卫星AVNIR-2 数据,运用ERDAS IMAGINE 软件,通过影像数据校正、滤波、影像裁剪等预处理后进行数据解译,结果见图4。影像特征多表现为环形或弧形分布的山脊、沟谷、近圆形的山体或山涧盆地,或呈放射状、向心状、环状水系等。

相山火山盆地环状构造主要分布于火山岩区,打鼓顶组熔岩呈环带状分布于相山火山盆地西北侧,该地区解译出的如意亭、堆头、济河口及石宜坑4个环形构造,空间上呈近东西向展布。结合钻孔数据,推测打鼓顶期火山活动可能受深部复活的隐伏大断裂控制,呈裂隙式喷发。济河口-如意亭一线流纹英安岩出露宽度较大,石宜坑附近也有大面积出露,指示该地区可能存在火山通道。

图4 相山火山盆地西北部环形构造遥感解译图[3]Fig.4 Remote sensing interpretation map of the ring structure in northwestern Xiangshan

4 讨论

基于以上分析,相山盆地打鼓顶期火山活动具有裂隙式喷发的特点。受重力影响,打鼓顶期流纹英安质岩浆由火山口溢出并主要从西北向东南侧流动,受前期地形影响在邹家山-石宜坑附近形成“熔岩瀑布”。结合石宜坑、游坊流纹英安岩展布的异常情况,认为相山盆地西北侧存在裂隙式火山口。此外,书塘-船坑及书塘南侧的熔岩分布异常,显示其可能受次火山口或后期岩浆活动的影响。

在遥感解译图中的如意亭、石宜坑“环形构造”位置,野外均发现火山集块岩;其余的环状构造及环状构造间也见有火山角砾岩分布。结合打鼓顶组火山角砾的倾向玫瑰图,认为如意亭、石宜坑和堆头附近可能存在火山口。打鼓顶期火山集块所在位置也可以作为该处存在火山通道的佐证。

环形构造多呈近EW向展布的特点说明,相山火山盆地打鼓顶期火山机构主要为西北侧的裂隙式串珠状火山口,其深部可能存在与此相对应的隐伏大断裂,火山口存在于如意亭、堆头、济河口、石宜坑等环形构造内,相当于深大断裂带上的火山喷发中心。此外,在书塘-船坑及书塘北侧之间也可能有次火山口存在。

根据野外地质调查及室内分析可知,流纹英安岩与火山碎屑岩(火山集块岩、火山角砾岩和熔结凝灰岩、凝灰岩)相伴产出,并具有明显的流动纹理,且分布范围较后者小,火山集块具有明显的烘烤边。这些特征指示打鼓顶组火山喷发以溢流相的酸性岩浆(流纹英安质岩浆)为主,岩浆黏度较大,并伴有酸性凝灰岩(空落凝灰岩)和酸性熔结凝灰岩(灰流凝灰岩),无锥状构造。因此,判定其属于普林尼裂隙式火山喷发。

[1]陈正乐,王 永,周永贵,等.江西相山火山-侵入杂岩体锆石SHRIMP定年及其地质意义[J].中国地质,2013,40(1):217-231.

[2]温志坚,杜乐天,刘正义,等.相山铀矿田特富矿成矿模式[J].地质论评,1999.45(增刊):765-767.

[3]范洪海,凌洪飞,王德滋,等.江西相山铀矿田成矿物质来源的Nd、Sr 、Pb 同位素证据[J].高校地质学报,2001,7(2):139- 145.

[4]范洪海,凌洪飞,等.相山铀矿田成矿机理研究[J].铀矿地质,2003,19(4):208-213.

[5]杨水源,江西相山流纹英安岩和流纹英安斑岩锆石U-Pb年代学和Hf同位素组成及其地质意义[J].地球科学,2010,40(8):953-969.

[6]陈正乐,韩凤彬,等.江西相山铀矿田地貌剥蚀特征及其控矿意义——磷灰石裂变径迹证据[J].地球物理学报,2012,07:2371-2384.

[7]邱爱金,郭令智,郑大瑜,舒良树.江西相山地区中、新生代构造演化对富大铀矿形成的制约[J].高校地质学报, 1999,125(4):418-424.

[8]魏祥荣,林 舸,龙期华,周 叶.江西相山邹家山-石洞断裂带及其控矿作用[J].铀矿地质,2006,22(5): 281-289.

[9]张万良,余西垂.相山铀矿田成矿综合模式研究[J].大地构造与成矿学,2011,35(2):249-258.

[10]谢家莹.试论陆相火山岩区火山地层单位与划分——关于火山岩区填图单元划分的讨论[J].火山地质与矿产,1996,17(3,4):85-94.

[11]李子颖.华南热点铀成矿作用[J].铀矿地质,2006,22(2):65-82.

[12]夏林圻,夏祖春,张 诚,等.相山中生代含铀火山杂岩岩石地球化学[C].北京:地质出版社,1992.

[13]吴仁贵.相山地区如意亭剖面火山建造特征[J].华东地质学院学报,1999,22:201-208.

[14]杨水源,蒋少涌,赵葵东,姜耀辉,范洪海.江西相山铀矿田邹家山矿床中流纹斑岩的锆石U-Pb 年代学、岩石地球化学与Sr-Nd-Hf 同位素组成[J].岩石学报,2012,28( 12):3915-3928.

[15]邱爱金,郭令智,郑大瑜,等.大陆构造作用对相山富大铀矿形成的制约[M].北京:地质出版社,2002,1-103.

[16]任锦章.五大连池火山群老黑山火烧山熔岩流流动特征及其形成动力过程[J].东北地震研究,1995,11(2):46-53.

[17]陶元奎.火山岩相构造学[M].南京:江苏科技出版社,1995.

(,Continuedonpage501)(,Continuedfrompage496)

(东华理工大学 地球科学学院,江西 南昌 330013)

A Study on the Volcanic Edifice of Daguding Age in Northwestern Xiangshan Volcanic Basin

CHEN Han-zhi, JIANG Yong-biao ,ZHOU Wan-peng, ZENG Tao, JIANG Zhen-ping

(CollegeofEarthSciences,EastChinaInstituteofTechnology,Nanchang,Jiangxi330013,China)

There occurred frequent volcano activiation in the middle of Yanshaninan in Xiangshan.The volcano action can be divided into two cycles: Daguding and Ehuling. The Early cycle formed Daguding formation mainly crop out in the northwestern margin of the basin.The feature of this volcano active and distribution of volcanic edifice of Daguding cycle does not come to an unified understanding due to damage of later magma activation coverage of Ehuling formation.Based on the interpretation of remote sensing and analysis of existing drilling data, the distribution of ancient crater and volcanic channels of the volcanic edifice of Daguding cycle and the eruption pattern of volcanic were proposed in the paper by surveying the lava distribution and the occurrence of Daguding formation and performing statistics on the dips of brecciate in the volcanic clastic rocks. The volcano activiation in Daguding cycle was preliminary believed to be fractural erupation of Plinian model.

Xiangshan volcanic basin; cycle of Daguding; volcanic edifice; rhyodacite; volcanic breccia

10.3969/j.issn.1000-0658.2015.05.002

2014-10-30 [改回日期]2015-05-28

陈瀚之(1988—),男,在读硕士研究生,专业研究方向:构造地质学。E-mail:512297479@qq.com

1000-0658(2015)05-0491-07

P542+.35

A