论《哈利·波特与魔法石》中善恶存在感的二元对立

2015-03-04汪伟安徽师范大学外国语学院安徽芜湖241003

汪伟(安徽师范大学外国语学院,安徽芜湖241003)

论《哈利·波特与魔法石》中善恶存在感的二元对立

汪伟

(安徽师范大学外国语学院,安徽芜湖241003)

摘 要:《哈利·波特与魔法石》是英国当代女作家J.K.罗琳的成名作。运用列维-施特劳斯的神话分析理论发现:哈利和伏地魔分别以善和恶的方式寻找各自的存在感,两人寻找存在感的方式是二元对立的。两人相反的命运结局表明:只有找到一条适合自己的道路才能找到存在感。从列维-施特劳斯的神话分析理论研究《哈利·波特与魔法石》,探讨当代人寻找存在感的主题,揭示了J.K.罗琳对当代人存在感的思考,拓宽了哈利·波特系列小说的研究范围。

关键词:J.K.罗琳;哈利·波特;伏地魔;存在感;二元对立;英雄

列维-施特劳斯的神话分析法带有典型的结构主义特征。仿照语言学中的音素概念,列维-施特劳斯将神话分为若干成分,即“神话素”。列维-施特劳斯认为“如果说神话有某种意义的话,那么这种意义也不会是那些进入组合的孤立成分,它们只能存在于这些成分的组合方式当中。”[1]列维-施特劳斯将神话还原为结构,以二元对立为基础将神话中的这些成分(也就是“神话素”)进行重新组合,试图透过神话的具体表现,“破译”神话的深层次结构。

现有的文本研究主要以神话批评为导向解读文本中的各种意象,分析文本中的各种原型,但是对于文本的主题的研究还很少。利用列维-施特劳斯对于神话的分析方法,将《魔法石》中的情节划分为若干元素,再将这些元素重新组合。从结构主义角度诠释小说中两位英雄(哈利和伏地魔)在寻找存在感上是二元对立的关系,发掘小说的主题——个人存在价值的寻找,为哈利·波特系列小说的研究拓宽视野。

一、哈利和伏地魔:善与恶的对立

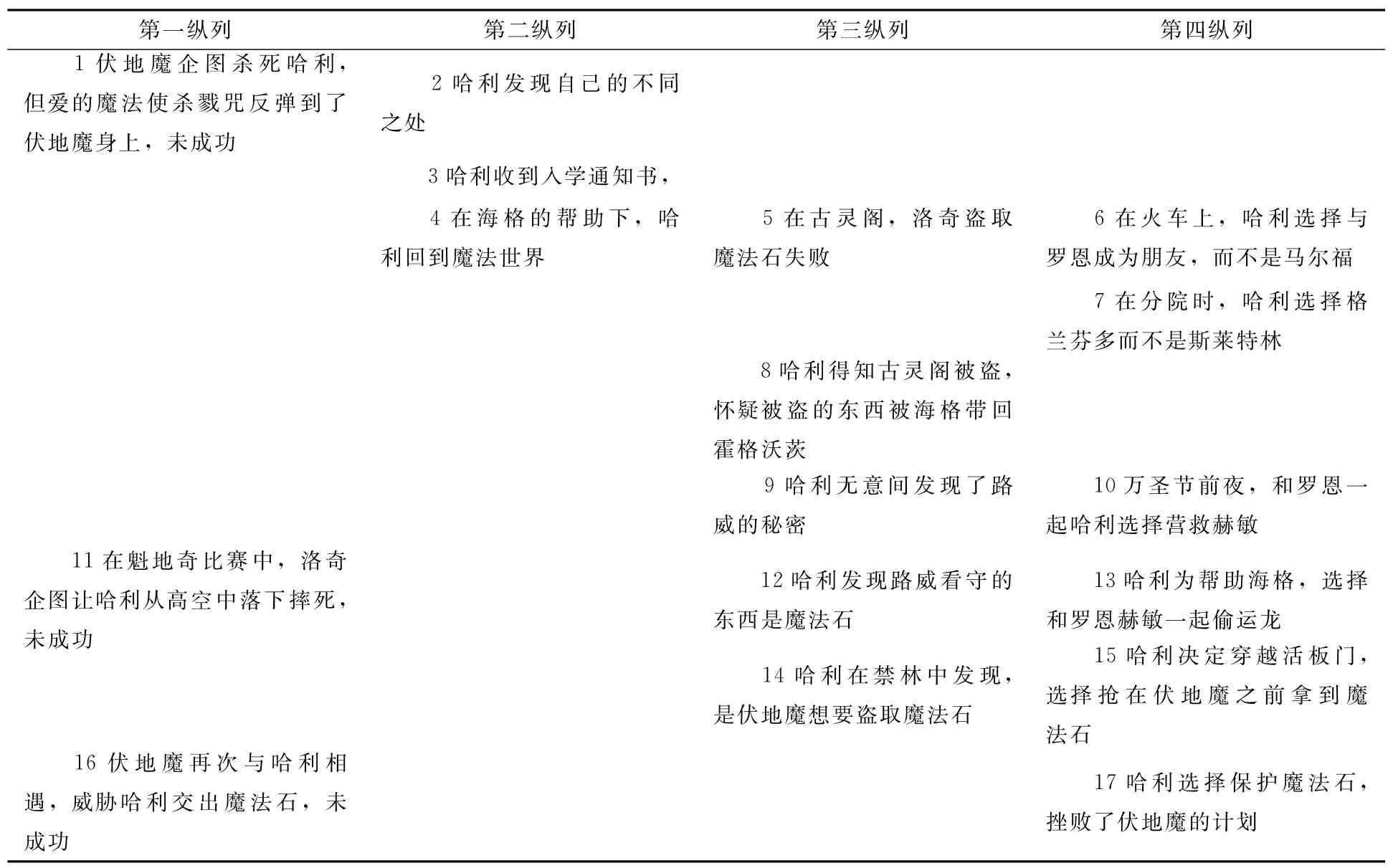

结构主义认为结构是事物存在的基本方式。整体处于首要地位,一个结构中的个体属性是从属于是由整体的结构关系所决定的。因此根据“片段复原整体的可能性”,[1]《哈利·波特与魔法石》的情节可以划分为若干个“神话素”,用一句话加以概括。这些“神话素”按照故事发展的顺序依次排列,有共同特点的“神话素”放在同一纵列。从整体情节出发,分析“神话素”之间的关系,发觉小说情节中所隐藏的二元对立关系,阐释小说要传达的主题,如表1所示。

表1 《哈利·波特与魔法石》中二元对立结构的分析

“真正构成神话的成分并不是一些孤立的关系,而是一些关系束,构成成分只能以这种束的组合的形式才能获得表意功能。”[1]换句话说,同一纵列中的所有成分(即神话素)共同构成了一个大的“神话素”,即一个关系束。如果想要解析神话内部深层次的内涵,就要分析每一个关系束的深层次的内涵,以及各关系束间的联系。

第一纵列的共同特点是某人要迫害哈利但未成功。作为伏地魔的帮手,洛奇是听从伏地魔的命令再行动。在魁地奇比赛中,虽然表面上是洛奇想要害死哈利,其实是伏地魔想要制哈利于死地。故第一纵列的共同点就可以理解为:伏地魔意图迫害哈利。伏地魔为什么要执意取走哈利的性命?那是因为一个预言:能过战胜伏地魔的人是伏地魔自己选择的,并且两人不能同时存活下来。伏地魔一直想要杀害哈利就是为了扫除在获取权力的道路上的障碍。为什么不说是为了让自己活下来?因为在伏地魔企图杀害哈利未果后,伏地魔是“走掉了”[2]而不是死了。虽然“只剩影子和蒸汽”,[2]但伏地魔依然活着。如果伏地魔不试图再次杀害哈利,他依然活着。伏地魔想要杀死哈利,是为了扫除在魔法世界里的唯一对手,更好地掌握权力。在伏地魔眼中,存在即为了获得权力,否则活着将毫无意义。从这一点来看,第一纵列可以概括为伏地魔对于存在感的寻找。

第二纵列的主人公都是哈利。哈利的父母被残忍杀害后,哈利被迫和姨夫、姨母住在一起。姨夫、姨母“从来跟神秘古怪的事不沾边”,[2]痛恨一切与魔法有关的人和事。哈利在姨夫、姨母家并不受欢迎。由于自己与众不同,时常有些古怪的事情发生在哈利身上,比如被剃掉的头发一夜长了出来,在动物园和蟒蛇说话等,因此姨夫、姨母一直将哈利视为异类。哈利在这个家庭里生活是得不到幸福的,自然也找不到存在感。当哈利接到猫头鹰的信后,惊讶于还会有人给他写信,且有人知道他的存在。哈利从海格口中得知自己身上发生的那些奇怪的事皆因自己是魔法世界的巫师。哈利似乎立刻找到了存在感,欣然回到魔法世界。因此第二纵列概括为:哈利对于存在感的寻找。

第三纵列的事件都是围绕着魔法石来展开的。伏地魔想要获得魔法石,是为了能重回魔法世界,重新开始他的黑暗统治。所以魔法石是伏地魔获取存在感的方式。“如果你想找一个安全可靠的地方存放东西,那么,我想除了霍格沃茨之外就是古灵阁了。”[2]洛奇在古灵阁盗取魔法石未果后,将视线转向霍格沃茨。第三纵列中作者表面上是在描述哈利逐步发现魔法石的过程。实际上也揭露了洛奇是如何知道盗取魔法石的方法的。所以第三列可概括为:伏地魔寻找获得存在感的方式。

第四纵列每行都有一个关键词——选择。哈利在火车上选择与罗恩交朋友,正是罗恩牺牲自己帮助哈利闯过了麦格教授的棋局。分院时哈利勇敢地选择了格兰芬多,也是由于自身的勇气,哈利才能在危难时刻一次次化险为夷。万圣节前夜,哈利从巨怪手下救了赫敏,赫敏帮助哈利解开了斯内普教授的谜语。因私自养龙,海格深陷困局。哈利选择帮助海格将龙运离霍格沃茨。然而也正是海格将哈利带回了魔法世界。由于朋友们的帮助,哈利才回到魔法世界,在魔法世界找到存在感。为了避免伏地魔卷土重来,哈利选择去保护魔法石。哈利和伏地魔只能一人存活,只有阻止伏地魔,哈利才能继续留在魔法世界,继续获得存在感。因此第四列可以概括为:哈利获得存在感的方式。通过以上分析得出结论:《哈利·波特与魔法石》探讨的是存在感的寻找问题。

福柯曾说过“人这个词有两层含义,一则意味着依靠他人,顺从他人;二则意味着通过自我认识来发现自我。”[3]伏地魔和哈利都是在不断自我认识中才意识到了自己内心中所渴望的存在感是什么。两人没有一味地顺从他人,试图突破个人局限来寻找属于自己的存在感。伏地魔企图以残害他人生命的手段为自己加冕,成为统治世界的暴君。然而这样的加冕也使伏地魔将自己从社会的大单元中隔离出来,成为一个小单元。以牺牲社会群体的利益来实现个人利益。伏地魔寻找存在感的方式是以自我为中心的,是与社会大单元的利益相背道而驰的,是邪恶的。哈利则挫败伏地魔的邪恶计划,拯救了魔法世界。在拯救世界的过程中,哈利找到了存在感,且将个人利益融入到社会大单元中。哈利寻找存在感的方式是以关爱和帮助他人为基础,是与社会群体的利益相一致的,是善意的。通过分析得出,哈利和伏地魔都希望找到存在感,但他们寻找存在感的方式是二元对立的,且是善与恶的二元对立。

二、暴君英雄——伏地魔

“英雄的基本行为就是在清除障碍。”[4]当伏地魔企图杀害襁褓中的哈利时,却被自己的魔法所伤。虽然还活着,但法力尽失。这种生存状态让伏地魔无法找到他的存在感。这种毫无存在感的生存状态就是伏地魔所要清除的障碍,但在清除障碍的道路上却出现了一只拦路虎——哈利。哈利断然不会允许杀害他父母的仇人再次回来横行霸道。

英雄必须经历一段漫长的晦暗期。这是一个充满障碍或羞辱的时期。英雄会被抛入自己的内心深处,或被向外抛进未知领域。哈利的姨夫、姨母对他恶言相待,让他“长年住在黑洞洞的碗柜里”。[2]表哥达利总是对哈利“拳脚相加”,“最喜欢的拳击吊球就是哈利”[2]。伏地魔在孤儿院里长大,虽然“得到了合理的精心照顾,但毫无疑问,在这个地方长大,气氛是很阴沉的”。[5]哈利和伏地魔都经历了黑暗的童年时期。在晦暗的童年周期结束后,两人真正的性格开始展现出来。同样在麻瓜世界里毫无存在感的两人,却都在魔法世界里以各自的方式找了存在感。伏地魔通过笼络一批食死徒,形成一股黑暗势力,用恐怖和暴政向魔法世界宣布自己的存在。哈利则挫败这股黑暗势力,向世界证明自己的存在。像所有的暴君一样,伏地魔希望夺取大众的利益,贪婪地把一切权利占为己有。殊不知,只有当英雄的行为和社会发展趋势一致时,英雄才能通过自己的行为找到存在感。虽然急切地想要摆脱目前的存在状态,但伏地魔的欲望是与社会利益所背道而驰的,必将遭到惩罚。

哈利能够抢先拿到魔法石,关键在于那面神秘的镜子——厄里斯魔镜。“它使我们看到的只是我们内心深处最迫切、最强烈的渴望。”[2]面对财富和永生的诱惑,哈利只是想保护魔法石,不让它落入伏地魔之手。而伏地魔却只想借助魔法石获得永生,使自己成为统治魔法世界的帝王。“只有那个希望找到魔法石——找到它,但不利用它——的人,才能够得到它”[2]所以说盗取魔法石,借助魔法石的力量重回魔法世界,对伏地魔而言不过是海市蜃楼。像历史上所有的暴君一样,他们所谓的宏图霸业只是一场梦。厄里斯魔镜或许能照进你的心灵,反映你内心最深处的渴望,但却无法将它变为现实。如果为之痴迷,便会被这虚幻的梦逼疯,在错误的道路上越走越远,迷失自我,永远找不到自己的存在感。

三、救世英雄——哈利·波特

巴赫金在《陀思妥耶夫斯基诗学问题》中提出“复调小说”的概念。“复调小说整个就是对话的。”[6]主人公是作为自我意识而存在的,并不是作者的传声筒。作者和主人公之间本质上是一种对话关系。作者创造的“不是主人公的客观形象,而恰恰是主人公关于自己和自己世界的话语”。[6]哈利·波特这个人物对罗琳而言,意义远不止是她小说中的人物这么简单。“当乔安妮写作时,哈利·波特对她来说已不仅仅只是故事里的一个人物。他成为了一个朋友,一个支持她的人。”[7]成为全职作家是罗琳自幼的梦想。“但是她感觉这是个不切实际的计划,人们(包括他的父母)如果知道后可能会笑话她。”[7]罗琳缺乏是将梦想付出实践的勇气。在大学期间,罗琳听从了父母的意见选择法语为专业,毕业后成为了一名秘书。但是毫无条理的她“无论到哪工作都是个糟糕的秘书”,[7]繁琐的秘书工作让罗琳完全找不到存在感,她最想做的事情还是写作。

在创作《魔法石》时,虽然经历了母亲的离世和离婚,但罗琳一直坚持创作。《魔法石》的创作过程也是罗琳寻找自我存在感的过程,主人公——哈利·波特成为了罗琳的朋友,支持她在黑暗中不断前进,鼓励她在一次次跌倒后勇敢地站起来。《魔法石》的大获成功,不仅圆了罗琳的作家梦,也让罗琳找到了自己的存在感。尽管经历了许多挫折与失败,但套用罗琳的话:“失败意味着和非我的脱离,失败后我找到了自我,不再装成另外的形象。”[8]也正是在一次次的尝试和失败中,罗琳才明白自己想要的是什么。

“英雄的首要任务是从次要的‘果’的世界舞台退出,进入心灵中那些困难真正驻足的‘因’的区域,根除个人的困难”,[4]突破个人的局限是成长为英雄的必经阶段。哈利起初刚回魔法世界时也曾自我怀疑。在许多关键时刻,哈利也曾遇到挫折,也可以选择退缩或不作为。但在一次次的历险中,哈利明确了自己渴望的是什么。他不愿看到周围的朋友身处险境。因为十一岁以前,“在学校里,哈利没有一个朋友。”[2]在女贞路时,哈利也感受不到家庭的温暖。回到魔法世界,哈利第一次有了朋友,不再孤零零一个人,找到了自己的存在感。当朋友身处险境时,哈利义无返顾地伸出援助之手。在霍格沃茨,哈利第一次感受到了家的温暖。“城堡一天比一天更像家了,而他在女贞路时从来没有这样的感觉。”[2]当他得知伏地魔要借助魔法石重回魔法世界时,哈利意识到他所珍视的这一切都将被摧毁。哈利决定要手刃这位暴君。尽管哈利要面对的是法力高强的伏地魔,要战胜他似乎是件不可能的事情。可是对于哈利而言,回到女贞路就像禁止罗琳写作一样,让哈利觉得毫无存在感。而这种毫无存在感的生活对哈利来说,又有何意义呢?因而哈利最终突破了自我的局限性,成为了拯救世界的英雄。

小说中的主人公能改变自己,能除恶扬善,这些对于当时的罗琳而言是可望而不可即的。“就像哈利在他的11岁生日时那样,他们全部梦想着能得到邀请,去魔法学校学习。每个人都想能发现他的潜力比他觉察到的大。”[9]哈利很普通,像大海里的一滴水、沙漠里的一粒沙,直到有人发现了他的潜力。他得以发挥自己的才能,在一次次尝试和失败中找到属于自己的存在感。当时的罗琳希望自己创作的才华被人发觉,通过写作找到存在感。许多人心中都有一个英雄梦,希望这个世界因为自己的存在而有些不同。许多人也都希望潜力被发现,找到存在的价值。罗琳则以其实际的经历和她笔下的主人公告诉大家:只有找到正确的方式,才能找到自己的存在感。若在错误的道路上执迷不悟,只能落得和伏地魔同样的下场。

四、结语

生命中的一些选择并非是纯属偶然,它们是个人欲望和社会冲突的产物。人们都希望获得存在感,得到社会的认同,但并不是每条道路都是可行的。伏地魔被个人欲望占据,选择了一条邪恶的道路,渐渐地迷失了自我,失去了方向。哈利克服了局限,在维护他人利益的过程中拯救了世界。在向善的道路上,哈利找到了存在感。通过哈利和伏地魔善恶存在感的二元对立,小说探讨了如何实现自我存在价值的问题,体现出作者对当代人存在感的关注与深思。

参 考 文 献

[1]克洛德·列维-斯特劳斯.结构人类学[M].北京:中国人民大学,2006:225,226,227.

[2]J.K.罗琳.哈利·波特与魔法石[M].北京:人民文学出版社,2000:7,181,1,38,12,131,186,18,103.

[3]Foucault Michel.The Subject and Power[J].Critical Inquiry:1982(8):777-795.

[4]约瑟夫·坎贝尔.千面英雄[M].北京:金城出版社,2012:227,12.

[5]J.K.罗琳.哈利·波特与混血王子[M].北京:人民文学出版社,2005:208.

[6]米哈伊尔·巴赫金.陀思妥耶夫斯基诗学问题[M].北京:中央编译出版社,2010:47,59.

[7]Matern Joannna.J.K.Rowling[M].Shanghai:Profile of Shanghai Jiao Tong University Press,2012:52,10,31.

[8]J.K.罗琳.失败的额外收益与想象力的重要性[M].沈阳:春风文艺出版社,2010:7.

[9]张红.“哈利·波特”的作者罗琳采访记[J].外国文学动态:2000(6):35-38.

[10]Black Sharon.The Magic of Harry Potter:Symbols and Heroes of Fantasy[J].Children's Literature in Education,2003(34):237-247.

[11]Chappell Drew.Sneaking Out After Dark:Resistance,Agency,and the Postmodern Child in J.K.Rowling's Harry Potter Series [J].Children's Literature in Education,2008(39):281-293.

[12]Hall Jordana.Embracing the Abject Other:The Carnival Imagery of Harry Potter[J].Children's Literature in Education,2010 (42):70-89.

[13]Mills Alice.Harry Potter:Agency or Addiction?[J].Children's Literature in Education,2010(41):291-301.

[14]Wolosky Shira.Foucault at School:Discipline,Education and Agency in Harry Potter[J].Children's Literature in Education,2014(45):285-297.

(编辑:武云侠)

On the Binary of the Virtuous and Evil Sense of Existence in Harry Potter And the Sorcerer's Stone

WANG Wei

(School of Foreign Languages,Anhui Normal University,Wuhu Anhui 241003,China)

Abstract:Harry Potter And the Sorcerer's Stone is the masterpiece of English female writer J.K.Rowling.Though Claude Levi-Strauss's theory of myth analysis,it is not hard to find that:Harry and Voldemort try to find their sense of existence by virtuous and evil way.They are binary in the way to find the sense of existence.Their different destinies suggest that only by choosing a suitable way can one find his sense of existence.Though Claude Levi-Strauss's theory of myth analysis,Harry Potter And the Sorcerer's Stone discusses the theme——searching the sense of existence and expresses J.K.Rowling's view towards contemporary people's sense of existence.

Key words:J.K.Rowling;Harry Potter;Voldemort;Sense of existence;Binary;Hero

基金项目:2015年安徽师范大学研究生科研创新与实践项目(2015CXSJ059)

作者简介:汪伟(1990-),男(汉),安徽芜湖人,硕士研究生,主要从事英美文学方面的研究。

收稿日期:2015-04-18

中图分类号:I106.4

文献标识码:A

文章编号:1671-816X(2015)10-1069-05