灾后农房重建的“雅安实践”

2015-02-27李宇游飞

李宇+游飞

1月18日一大早,一阵阵噼里啪啦的鞭炮声在雅安市汉源县九襄镇三强村新村聚居点响起,村民周本勋将一个大大的“福”字贴在了新家的大门上,庆祝自己的乔迁之喜。

春节将至,在“4·20”芦山强烈地震灾区,随处都能听到村民们乔迁新居的鞭炮声,看到他们贴春联、杀年猪的欢乐场景,地震的创伤正慢慢抚平。

芦山灾区群众相继开启的新生活,源于不到一年半时间新建农村住房的全面完成,这背后体现了地方党委政府认真践行“以人为本、民生优先”的科学决策。不同的灾难境遇,相同的感恩奋进。首次以地方为主体的灾后恢复重建,芦山灾区农房重建交出了令人满意的答卷,为全国探索完善重大灾害重建体系提供了一次生动实践。

参与式重建

1月12日,见到张兰坪时,他正站在家门口为从外地前来“取经”的群众介绍农房重建的经验。

在张兰坪身后,芦山县龙门乡青龙场村白伙组新村聚居点统规自建的砖木结构新房格外引人注目——红色琉璃作瓦,棕色漆木为墙,墙面绘满了五彩的年画,家家户户门口挂起了红红的大灯笼,贴上了对联,洋溢着喜庆的新年气息。

去年搬进白伙组新村聚居点,张兰坪就成了这里的义务讲解员,理由很简单,“新村聚居点就像自己的孩子一样,一天一天看着他长,成长的情况我最熟悉。”

白伙组新村聚居点能在一片废墟中拔地而起并非易事。建房之初,还没有从地震中缓过神来的村民们,根本拿不定主意该怎样建新房,一个个问号不断抛向灾区党委政府和基层干部们。

农房重建纷繁复杂,不仅需要勇气,更需要智慧。芦山灾区党委政府强化群众的重建主体意识,尊重群众的首创精神,引导群众成立“自建委”或“业委会”。

在芦山灾区基层党委政府的引导下,白伙组新村聚居点自建委由村民选举组成,张兰坪成了其中一员。“从选房址到谈价格,从管资金到监督质量,从提建议到处理纠纷,村民自己当家作主,征地拆迁等许多问题迎刃而解。”张兰坪说,村民们的积极性被极大调动,从去年1月22日立起第一栋房至今,81户71栋新房的主体工程全部完工,12户村民搬进了新家。

“与其政府大包大揽,不如让重建户自己说了算。”这是芦山灾区干部们最常说的一句话。在芦山灾区的新村聚居点,全面建立了类似的“自建委”组织。随着农房重建完成,“自建委”承担的使命发生了改变,成为村民对新村环境治理、卫生、绿化和治安等进行管理维护的“自管委”。

“参与式重建”推动了受灾民众对灾后社会的再适应,人们对未来的信心和重建的积极性空前高涨。

顺其“自然”

来到泥巴山脚下的三强村新村聚居点时已近中午,黄墙、青瓦、白椽的小洋楼在冬日暖阳的照耀下格外醒目。

说起三强村新村聚居点,村长曹正全一脸自豪,“灾后新村建设保留了本地的建筑风格,坚持‘亲田园、亲自然的微田园理念,并以新村聚居点为核心,做好公共空间景观小品布置,使之与新村外部环境的大田园有机融合。”

顺其“自然”的农房重建,也让村民们有了意想不到的收获。美丽如画的景致,加之位于汉源花卉节主会场花神广场附近的地理优势,三强村新村聚居点让越来越多的外地游客驻足停留,做农家乐生意的村民们笑得合不拢嘴。一位成都游客甚至动了花50万元租用村民新居的一层楼长期居住的念头。

在芦山灾区以生态起底的新村还有很多。雨城区上里镇有6个重建聚居点,党委副书记毕建伟对它们有着一份惬意的介绍:“庙圷村打造‘水景家园,会用水系贯穿小区,串联起若干个微田园;共和村建设‘茶苑新居,将会把茶园修成迷宫……”如此着墨,正是对“以人为本、尊重自然”的重建要求最好的注解。

其实,四川建设幸福美丽新村的总体思路,始终贯穿芦山灾区农房重建。不难发现,灾后建设的新村聚居点都具有“小规模、组团式、生态化、微田园”的特点。雅安市委农工委相关负责人介绍,雅安市提出了“不把新村建成城市街区的翻板,不赶农民上楼,不搞钢筋混凝土崇拜”的“三不”原则,力求建出的新村有雅安农村的特色,有雅安乡村的韵味。

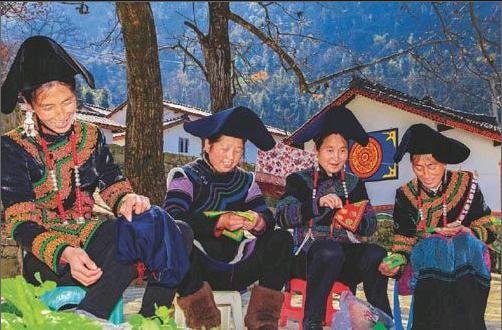

顺其“自然”的效果已经显现。行走芦山灾区乡村,芦山县龙门乡青龙场村的汉风木屋、石棉县安顺乡新场村的彝家新寨、雨城区上里镇庙圷村的水景家园,犹如一幅幅画卷,在青山绿水间徐徐展开。

民生优先

保障和改善民生,是雅安市各级党委、政府对灾区群众的承诺。

年过六旬的钟昌杰是烟溪沟村的特困户,他和80多岁的母亲相依为命,去年地震致其家中的土坯房完全塌陷。让他没想到的是,在房屋重建时,政府全免费为他修建了新房。

和钟昌杰一样,雅安市625户“三孤”、五保户特困群众,由政府“兜底”修建了保障房,早在去年春节前全部入住。

民生优先,不止是要让群众住上好房子,还要依托住房重建,发展好产业,过上好日子。雅安市委农工委相关负责人介绍,“重建新村,雅安市力图在规划布局上体现‘景村一体、文村一体,产业上注重‘产村相融。”

把农房“种”在果林里,把村庄“融”入山水中,把乡韵“写”在田地间,三强新村的建设,正是产村相融的集中体现。

三强新村充分利用当地水果规模种植的优势,大力发展乡村旅游。在新村建设之初,就按照乡村旅游的星级标准,配套完善了旅游接待设施。新村住户全部都能发展成为前庭后院、瓜果飘香的“花香农居”旅游接待户。目前,新村20户村民成立了“花海果香”乡村旅游合作社,统一形象标识、接待用品和服务承诺。

白伙新村也在谋划发展农旅结合、产村相融的致富之路。

前不久,芦山灾区党委政府组织群众代表张兰坪等,外出考察学习都江堰震后新村建设、黄龙溪古镇旅游发展情况。对于新村下一步的发展,张兰坪提出了自己的想法:“我们可以利用聚居点古朴的风貌和便捷的交通,打造一个新村旅游综合体。”

经过几番商讨,张兰坪和其他几名业主达成初步意向,由张兰坪家开设茶楼、白世强家经营超市、邓祖文家做火锅生意、白华云家开办一家中餐馆。“不仅要吸引游客,还要留得住游客。”张兰坪对未来充满信心。

责任的力量

“4·20”芦山强烈地震之后,中央首次将灾后恢复重建的“指挥棒”交给了四川,实行“四川负总责,地方为主体”的灾后恢复重建体制机制。

这在增强地方自主权的同时,也给雅安各级党员干部和广大灾区群众压上了沉甸甸的责任。

2013年7月20日,芦山灾后重建全面启动。当时,党的群众路线教育实践活动正在全党拉开帷幕。雅安市的教育实践活动,在2014年2月正式启动,芦山灾后重建正处于打“硬仗”的关键时期。

灾区广大党员干部自觉践行群众路线,走基层、建台账、办实事、惠民生,保持着“5+2”、“白加黑”的工作干劲,充当着灾后重建的“脊梁”、百姓的“主心骨”。

震后第8天,中里镇原党委书记王加林就被查出急性胰腺炎,但他仍坚持带病救灾,忙完后再一个人悄悄到医院输液。两个月后,他被最终确诊为急性白血病,于去年11月7日因抢救无效去世。

去世前,王加林给家人留下一个遗愿:希望把他的骨灰埋在他工作过的灾区。

妻子彭志莲哭着说:“他就是放不下心。住院后,每天还要打电话,有时一打就是几个小时。”

在灾区,“王加林式”的干部还有很多。芦山县清仁乡大同村村党支部书记袁超,身患食道癌仍终日奔波在一线,为群众解决困难和问题;芦山县纪委干部武静虽已退休,如今返聘仍参与重建工作,并担负着县重建办项目推进与质量监督组副组长的重任。

2014年底,芦山灾区农房重建全面完成。2年来,雅安人民以踏石留印、抓铁有痕的劲头,不折不扣地贯彻执行中央“坚持安全第一、质量第一;坚持以人为本,因地制宜;坚持实事求是、科学重建”的重建要求,兑现了“要让重建经得起时间检验、实践检验,更要经得起历史检验”的庄严承诺。

自力更生,地方主体,更贴“地气”的重建新机制,极大地提高了地方政府应对灾难的管理能力,是一次重大自然灾害重建向“地方负责制”转型的有效探索。