国家任务:南水北调里的移民故事

2015-02-27刘丹青

刘丹青

015年1月26日,河南省淅川县香花镇,丹江口水库。

丹江水还在升高。

从158米,到162米,再到165米。可这仍然不够高,去掉沿途的渗透,冬季的冰层,余下的水量仍然到不了北京。专家说,当蓄水达到170米的时候,那压力就足够了。

水位越来越高,水压越来越大,丹江河岸一块一块地塌下去。

这一带已经没有人了,土地又薄又脆,踩着石头拉着树干才勉强前行。水面宽广连着天际,巨大的断裂带如末世景观。

这是河南省淅川县香花镇,南水北调起始地,也是丹江口水库重要的蓄水区。

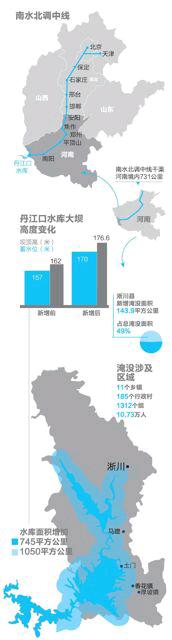

这水库是南水北调中线工程的源头,1958年始建,如今已是亚洲第一大人工湖。为了确保工程供水,丹江口大坝坝顶高程将从162米继续加高到176.6米,蓄水位由157米提高到170米,水库面积由745平方公里增加到1050平方公里。按这个规划,河南省淅川县将新增淹没面积143.9平方公里,占水库区总淹没面积的49%。淹没涉及11个乡镇、185个行政村、1312个组,10.73万人,加上淹没影响人口,这第七次移民共需搬迁安置农村移民16.2万人。

香花镇移民所所长李国军说,2014年12月11日,中线工程试水那天,他就站在远远的地方,下午两点半,水淹上来,土地一块一块地塌下去,没有声音,并不天崩地裂,一会儿垮一点儿,一会儿垮一点儿,慢悠悠的。没搬走的几户居民就住在塌方区十米左右,屋子里的人看着土地在眼前陷落,并不惊慌,“老百姓嘛,不是搞科技的,他们不想那么多。”

天黑下来,浪打着踩过的石头。李国军说,等水库蓄水达到170米的时候,这一带就永远沉入水底了。

从没见丹江水面这么广大过

2015年1月中旬,天转凉了,浪也高起来。

丹江水宽而广,远远接入天际,水面黑蓝,渔船绝迹。加上垮塌、断层、裸露的地表,大自然露出它不可被人力征服的一面。58年来,李国军生于斯长于斯,却从没见丹江水面这么广大过。

这让他感到恐惧和陌生。

淅川水势大。平日里,丹江水是有水位变化的,风卷起浪来,比水面高出四五米是常有的事。蓄水坝加高得那么快,安全吗?李国军说那没问题,“上面不是说,400多专家都在研究嘛,七个导弹同时打到一个点上才能给它打垮!”

香花镇剩的人已经不多。废弃的房子里已无人迹,说话时响起回声。13排约30厘米高的水泥柱,一排一排立在岸边,每排10根,每根之间相隔一米,蜿蜒地伸向陆地。

它们用来检测土地塌方的速度。对当地人来说,这是一个非常质朴又显而易见的方法。李国军每天都要到这儿来看看,带着笔、本子、相机,记下哪一天哪一排的哪一个水泥柱又不见了,这说明一米宽的土地又塌掉了。

这一带属于丹江水中游,最初,岸边还栽了一点树木以护水土,可那水土流失太严重,想保护也来不及,“前几天常委过来说不允许再栽树了,”李国军说,“水还要上来,栽树也是糟蹋了。”

那塌陷的速度是惊人的。试水之初,他还可以走在岸边,现在,那里的土地已经开裂,丹江水把地下淘空,这一带已经是危险区。

“现在才是试水期,试水那天水位161米,将来上到170米又要怎样?”李国军说,“大河没风三尺浪,光那个浪都冲到多高。你看那涮上来的水,跟海潮似的上来下去。”

生长在水边,他对水是有敬畏的。

旧有的码头已经毁了。河水升高,江浪冲蚀,十几米高的石头墙体上出现了一道长裂纹。这裂纹被刷上红漆,标上编号,裂痕的宽度,扩张速度被一一记录下来,同样用以监测土地塌陷及水土流失的速度。

丹江的上、中、下游,有那么几个观测点,李国军是每天都要看的。他年纪大,腿脚却灵便,人瘦,会游水,走在江边并不过度小心,“掉下去丢不了命”。当他踩着水边护岸的石头,看着那石头松动,从脚下隆隆滚入江水中时,他似乎并不害怕。与其说他胆大,不如说他只是不想那么多。他曾亲眼看过几个一起工作的在移民搬迁中死了,有的脑溢血,有的肝腹水,有的前一天还在好好的,第二天就咽了气。说起来他也感慨,可说归说,日子还要照样过,死了、烧了、埋了之后,死亡这东西又与他无关了。

他只受过初中教育,靠自学种了几十亩橘园,1989年提了当移民所所长,一晃也干了26年。即使那级别还在科级以下,这职位也足够让他觉得自己算是个“国家干部”了。当他带着“国家给发的”小卡片机,一只卷尺,背着手走在江边,见到裂缝就过去量一量,拍个照,再用签字笔记下编号时,他觉得国家是看重自己的。

当然,要说不怕,也不全是这样。有一次他真的觉得自己要没命了。那是2014年12月,他去土门监测水土,土门是香花镇的一个村,在丹江下游。跟往常一样,他带上小相机,铁卷尺,开车走山路,去往40公里外。那一带村民后靠安置,几乎都搬到了山上,他们住在海拔176米以上的位置。按照政策,这些住户可以暂时不动,但他们所处的却是扎扎实实的危险区。

“预计有35000人还在这个危险区住着,还要往后靠。国家划了一个顺序,(位于海拔)176米以上的现在不叫动。”李国军指着更高的山上说。

他要做的就是在那几乎看不见、找不到的山路上左兜右转。那道路蜿蜒狭窄,在群山和黄土之间,有的地方坡度很大,车子开过,几乎是近30度的向左倾斜着。他要一个一个的找,找到15个在位置具有代表性的人家,抻开卷尺量量房子上的裂纹。

山路难走,有时车门一开,树枝就挡在车门口,好容易打开门,路已窄到只容一辆车子,根本没落脚处。他动作敏捷,下车,关门,绕过车子走出去,一旦一脚踩空,下面就是山崖了。

这些还没有搬走的村民,祖祖辈辈在这丹江水边种地、养鱼。水上来了,就往更高处走。离了水,改种地;淹了地,改放羊,日子总要过下去。如今176米以上的土地已经全部是砂石,羊也养不成了。他们对道路塌方、水土流失没有清楚的概念,除非眼见着江水来了,或泥石流从山上下来。

他们走出屋来跟李国军打个招呼,叫他进屋抽根烟,一送送到大门口,保持着五六十年代对干部的那套礼貌。李国军很难说清在这份工作里他享受的是什么,但当他背着手离开时,这些送他出门的老百姓让他觉得,自己当个“国家干部”有那么点意义。

“你不能跟老百姓说这些”,李国军过后告诉《中国新闻周刊》,“说了没有用,他不懂,白白让他恐慌。”

到底有多危险,只有他一个人心里知道。他怕下雨,一旦大雨来了,泥石流将把这土坡上所剩不多的农舍席卷而去。

天光还亮的时候,他就这么走完15家,再赶40公里山路回去。回去时天已经黑了,这一带黄土旷野,了无人烟,没有住户,没有灯,天黑下来,伸手不见五指,下面就是土沟、山谷和江水,李国军进山时河边地里还有路,出来时那路已经被水淹没,“都是河水,看不见路,找不到方向,急得没办法,”李国军和司机两人四顾漆黑不辨南北,就这么迷在了山里。

转了几个小时都好像停在原地,四处是河水,一点儿标志都没有,两人完全蒙了。要出出不去,叫人来救,又根本说不清自己在哪儿,报警也没用,两人身上没有任何定位系统。

李国军说,那次兜了很久,最后好歹靠着车灯,爬上了一条山路,捡回一条命来。这之后他很少在傍晚五六点钟来这一带,看看天快黑了,他就让司机加快速度,赶着日落之前回到镇上。

太阳在,路就在,太阳落了,路也没了。羊肠子似的小路上,车子跑起一道烟。

老一辈人说,丹江就是银行

风起时,码头上天低云厚,水冲着黄土,方圆数十里已无人。这就是现在的香花镇了。

过去,香花镇是个好地方。这里水土相宜,地里出好辣椒,辣椒市场上,上千人坐在那儿,多是老弱妇孺,她们把辣椒梗摘掉、装袋、打碎、上市,光这一项零活,一天就能赚上二三十块。

香花人眼里,这是小钱,不算数的,来做这活儿的,多是周围厚坡镇、上集镇的人,她们要走十几里路来这里讨生计,本地人不赚这辛苦钱。

身为香花本地人,在这一带说起来是件有面子的事。光是香花镇下沿水的刘楼村,村里私家车就有百十辆。更富的人根本不住河岸,他们整个家都在船上,船分三层,楼上是起居自住,楼下是饭馆,一网丹江鱼捞上来,就着水在船里摆上七八桌,一年四五十万不成问题。

大户是真的大户。几百个网箱用来养鱼,家里在水边有冷库,船上、岸上开着饭店,私家船烧着柴油突突突地走,在江上划开一道水纹,鱼来了,钱也来了,一年不断的丹江鱼。丹江人是不喝丹江水的,嫌那是生水,有腥气,考究点的人会在水边凿口井,地下水上来,喝到嘴里都有股甜味。

更不用说每家人均十余亩的落差地了。这一带山多,只有靠水处有大块平地,水气湿润,汛期来了水上来,汛期过了又落又下去,一起一落之间,那土地已经被河水滋养得肥而软,157米以下的地,勤快点的老百姓可以种到147米,麦子一直长到腊月去。

吃着丹江鱼,喝着丹江水,老一辈人说,丹江就是银行,晚上把网一撒,早晨再一收,就好比去银行提现钱。哪一网上来不是百十块。就算是老了,走不动了,在岸边摘摘鱼,收拾了卖给收鱼的人,每天也有几十块零花。

香花镇移民总指挥张书兰,从小在刘楼村吃水长大,当地有俗语说,“河南移民看淅川,淅川移民看香花,香花移民看刘楼。”她说别看香花只是个镇子,人却洋气。冬天,这里的女人是懂得穿毛呢短裤黑丝袜的。

没有人外出打工,因为没有那必要,一条丹江水够他们吃上几辈子。

所以在丹江口水库区11个移民点中,香花镇的困难最大,人数最多,28000人全数搬到了邓州。

24000多网箱全部拆掉,因为那污染水源。养鱼的人不再养鱼了。现在的香花镇人去楼空。按政策,淹地淹人得走;淹地不淹人,也得走。可对农民来说,没了地就没了一切,连带着没了辣椒、辣椒酱,以及一系列的上游生意。

离开香花这天,香花人坐在客车上,戴上大红花,吃着国家给发的、用以奖励和慰问的瓜子花生,就这么离开了丹江水。

他们也得知,他们做的是一件了不起的事情,他们的离开对国家至关重要。

(左图)2015 年1月27日,河南省淅川县,香花镇移民所所长李国军在水库附近勘测。(中上)2015 年1月27日,河南省淅川县,李国军在水库附近的村落查看塌方的情况。(中下)2015 年1月26日,河南省淅川县,香花镇移民总指挥张书兰。(右图)2015年1月27日,河南省邓州市裴营乡刘楼和谐社区的移民家庭。

“你们北京已经喝上了丹江水吧?”李国军问《中国新闻周刊》记者,那样子带几分天真,“你待会儿到江边,我给你灌两瓶丹江水带回去,这可是真的丹江水啊。”

他的态度里,有一种说不上是骄傲还是谦卑的东西。

祖坟淹了,墓碑敲了,网箱卖了,渔网收了。装上镐和锄头,从此香花人再吃丹江鱼就要靠买了。

客车开动时,一些老人抽抽噎噎的哭了。

从小就知道,离开这块土地是迟早的事

2015年1月中旬这一天,村民周理坐在李国军的办公室里,说要找他办点事儿。

周理也算个干部,说起自己是大队会计时,很有一点儿为民请命的意思。56岁的他身材高,嗓门粗,介绍自己说:“我名字好记,周总理去掉一个总字。”

他是靠后安置的一批,水来了就往高处搬,现在已经搬到山上去,水却又来了,水没到一米深,盘山道淹掉了一截,要拉个东西运个货,就要绕走另一圈儿。他坐着车到香花镇上,又找到移民所,就是想请李国军往淅川县里申点儿经费,临时给配个船,运人载货用。

李国军皱着眉,“这钱得一层一层往上面报,什么时候批下来可不知道”。这事儿他做不了主。

周理却毛躁。他这毛躁一半为自己,一半也为自己受到的催逼。船解决不了,回去村里的老百姓要骂他的,他们用河南粗口骂:“你心眼可坏!不给老百姓办事,你算什么国家干部,你吃白饭的!”

“老百姓他不会想你夹在中间有多难,”周理说着说着激烈起来,“老百姓素质可低!”他是说他们没受过教育,而他自己可是小学毕业的,“他们就要看到实实在在的好处,今天要一个东西,你给他办了,他就说你好,明天又要一个东西,你办不了,连带昨天给办的东西也一起不算数了!”

得不到答复回不了村,他困顿地坐在椅子上。

2009年开始搬迁这一批移民起,李国军的办公室就多了一盒又一盒的口香糖。没事儿就一边嚼一边想事儿,这缓解了他焦虑。这办公室有五平方米左右,一面连着户外走廊,另一面放着一条沙发一张床,吃睡办公都在这儿。

没法说出个所以然,又没法安抚周理时,李国军说起自己的事:“我的橘子园几十亩都被征用盖移民点了,卖了橘子能赚回30万。县里说让我别闹,闹了就给我停职,不闹就补给我20万,我没闹,四年也没补,我不也没说什么?”

同样的委屈让他们一起安静下来,暂时地停止了互相之间的埋怨和逼迫。

两人都是50年代生人,骨子里还有那个时代的痕迹。

从他们出生那时起,南水北调就开始筹划了,他们从小知道,离开这块土地是迟早的事。那思想工作从1958年就开始做了,人人都背得出来:“南水北调”“国家任务”“舍小家,顾大家”。

他们从小就听着口号长大,思想意识里就有这件事儿。至于为什么要这样,那是毛主席提出来的,毛主席的逻辑不会有问题,一声令下,国家让去哪里,我们就去哪里。

周理的6个叔叔,就是在一声命令中全部搬走。1975年,叔叔全家从香花去往湖北大柴湖,当地没有房子,就用芦苇做芯,糊上泥就是墙了,屋顶漏雨,四季透风。

送别叔叔那天,周理才6岁,看着叔叔婶婶装车远行,父亲哭了,“以后见不着了,红白事也要来往。”

和叔叔搬家一起进行的,是一个跨越数省的国家搬迁工程。迁移安置工作自1959年开始,到1978年基本结束,历时20年,先后分为六批。其中,迁青海2.2万人,湖北6.9万人,邓州市1.5万人,淅川县后靠安置9.6万人,人均迁安经费325元。到2001年底,南阳市丹江口水库移民达到20.6万人,其中淅川县18.8万人,邓州市1.8万人。

周理不觉得这有什么,“我们那一代人的思想意识,改革开放后的这一代人可没法比。”他指指自己的脑子,“国家让干啥,咱们就干啥,不像现在的移民不好弄,他们要讲条件。改革开放啊,不是我说,别的都还行,这个思想意识,可给弄坏了。”

从内心,他是这样理解搬迁这件事的。当一切牺牲因国家任务而起时,就理所当然的被接受了。

“现在的人意识可坏!”他抱怨说。怎么坏?搬不动。上面催着下面,下面逼着上面,基层干部和老百姓互相埋怨,到了最后,双方都忘记了上面的事,移民变成了基层干部和农民之间的牵制、胁迫和卖人情。老百姓觉得自己是“看在乡镇干部面子上搬的”,所以搬去之后出了问题,“干部你都要给我解决”;干部觉得自己工作难,“就是因为老百姓刁”。而整个上层的移民体制怎么运作,任务、纲领如何上传下达,这都与他们无关,只知道这一切一级一级到了一线,整个事件的执行到最后,只剩下三方相关:江水、百姓和乡镇干部。

带头作用

这任务不比别的,“别的还可以缓一缓,财政经费不够你还能勒紧裤腰带过,什么都能有个缓冲。这不一样,水来了你就得走,不走不行。”李国军说。

水就是死线。

为了赶在这死线到达前把所有人搬走,几千个干部从淅川县各行各业被抽调到香花镇。这之前,他们有人管水利,有人做会计,来了之后二话没有,就是移民干部了。

搬迁伊始,河南省提出来“四年任务,两年完成。”为什么要两年完成,这些乡镇干部无从得知。他们要做的就是执行,这要求先从省委传到县委,县委传到镇移民所,一级一级开大会,一开好几天。

开会为了一件事:做思想工作。先做基层干部,干部回家做自己的亲属、父母;再做“能人”,能人是那些乡镇大户,“能说会道、通情达理”;第三层才是普通老百姓。

领导告诉李国军说,他是国家干部,思想境界得比普通老百姓高,所以要搬老百姓,先搬自己的父母兄弟。这叫“干部起带头作用”。

李国军犯了难。父母有两间44平方米的老房子,住了一辈子,死活舍不得。“可难劝!一劝就掉眼泪!”先是哭,再是骂:“你翅膀硬了,当官了,不把我们放眼里了!”

硬劝了一年多,劝一次哭一次,父母也哭,他也哭。有一阵子他都有点犹豫了,要不撤职就撤职,留住这老房子和几十亩橘园。可移民期间,想离岗几乎不可能,不问个中苦衷,只问结果,在岗就不能退,死活都要干下去。

就这么生生劝走了父母,橘园全部征掉。他们搬入邓州裴营乡,每人按照国家分配,给一亩四分地,一尺以下都是黄砂石,两个老人已经80开外,种不动了。

逼急了,李国军也伤了心,什么基层干部,不干了。移民说要上访,他想,自己怎么就不能也弄出点动静来?左思右想,他也录了个视频,找了鉴定人,给橘园开了个价。“我说咱也发到网上去。副局长劝我,你发到网上伤和气。”李国军生性软弱随和,想一想也是,“我那也是气话,但心疼啊。我也劝自己,毁了就毁了,这是国家大局。”

说起这一段,58岁的李国军哭了。

劝完了父母,再就是大户。大户是有钱、有威望、有影响力的,相当于乡镇的舆论领袖。刘楼社区有个刘组长,家里有船有冷库,在河上开着饭店,一听船也要收了,冷库也要捣毁,搬到邓州裴营乡,一人一亩四分地,带着刘楼村的76个村民就要上访。

上访书已经写好,“不同意搬到裴营乡刘楼社区,誓死不去。”下面76个名字,76个红手印。

移民总指挥张书兰犯了难。派了几个人盯在刘组长门口。可他愣是几个月不露面,影子都见不着,76个签名的居民见了移民干部,门一锁躲进屋里,怎么叫就是不开。

2015年1月26日,河南省淅川县丹江口水库附近的村落,由于地下被淘空,水土流失严重。

一个大风雨的夜里,盯梢的突然传来消息:刘组长回来了!那是凌晨1点钟,山里下着大雨,电断掉了,四处没有光亮。2014年3月份,农历还在冬月里,脚下黄泥又冻又粘,湿冷湿冷。四个村干部两两搭着背往山上走,张书兰穿着平底雨靴,上面打着伞,雨从四处往里灌,身上腿上全湿了。

突然不知道怎么的,她脚一打滑,整个人都掉进了泥坑里,心急火燎地拔出脚来,膝盖以上粘的全是东西,闻一闻似乎不是泥,这时她才想起来,那是个户外的厕所,她一脚跌进了屎坑。

顾不了那么多,从屎坑里拔出腿来继续赶路。到了刘组长门口,里面一听移民干部来了,见了鬼似的躲了起来。灯也关了,寂无人声。张书兰同行的刘道瑞一边敲门一边叫:“哥哥,书兰掉茅坑里了,你给开开门,让她换条裤子。哥哥,你给开开门,让她换条裤子……”

深夜2点半,门开了。刘组长叹口气,把四个人叫进屋,冲上茶,道了个歉。张书兰在厕所把裤子脱下来扔掉时,才发现自己脚上只有一只鞋,另一只拔得急留在了茅坑里。天冷脚冷,又在门外拍门大喊了一个小时,她冻得快僵了,愣是不知道自己只穿了一只鞋。

也就在那天夜里,刘组长同意搬了。与其说是理解了国家政策,不如说是张书兰那一腿一脚的屎起到了作用。人性本能里的不忍心让他动容了,他也知道了一件事儿:这是国家政策,不答应不行。无论他愿意,不愿意,拖延的都只有时刻而已。水来了谁也留不下,这挣扎多半是无用的。

次日,张书兰又把国家政策和移民优惠讲了一遍,安排了6个面包车,把老百姓拉到裴营乡去看房子看地。张书兰心里也不好受。她看着裴营乡,“咱这儿老百姓抽烟,平常都是10块20块的,那边老百姓很少抽烟,就算抽也抽那种5块钱的。一看抽烟就知道经济不如咱。”

当晚,张书兰在刘楼村摆了五桌酒。这刘楼村是她的娘家,46岁的她生在这儿,长在这儿,二百多户村民都跟她沾亲带故。席上端起酒她就哭了:“父老乡亲,我叫你们吃顿饭,不是收买你们,咱这是国家的大政策,我问心有愧,可还得劝你们走。咱们都是国家的人,国家需要咱们这一块地方,咱们得无条件的服从国家。”

在场人见她哭了,都默不作声起来。她又接着说下去:“举个最容易沟通的例子,计划生育,你说娃子生也是咱自己生的,养也是咱自己养的,可不按国家政策生,就是要罚你,你也是犯错误的。”

她泣不成声,“我拍着良心说实话,我对不起你们,我端着国家这一碗饭,明知道条件悬殊,还来做你们的工作,我欠你们的。”

说道这儿,几个通情达理的百姓说话了。“咱别说了,也不是你带着人来非让我们走,这是国家的政策,我们认了。”

酒席散后,最后几个不走的群众也在同意书上签了字。

那天晚上,张书兰失眠了。

贫穷与颠沛,让人们失去了最后的耐心

张书兰说,她觉得自己把娘家村子从刘楼村搬走,就像是自己造了一场孽。

真正紧张的搬迁在2014年的7、8月。那是香花镇最热的两个月,每天气温在35-38摄氏度。房子已经扒得差不多,村子几乎毁掉了,没有树木,没有荫蔽,干部每人每天发三包方便面、三根火腿肠,徒步在村里走,劝说村民,口干舌燥。后面跟着医疗人员,带着藿香正气丸,有时一上午就晕倒七八个干部,随时晕倒医疗人员随时治。

村子扒掉了,没水喝,就走到江边捧几口江水。后来县里看这样不行,一个干部配了一个水壶。每天装上开水提着水壶走,一户一户做工作。

“那个吵啊,倔的很!”李国军说起乡亲们。水就要漫上来了,死活都得搬,干部一天到晚就睡在村里,晚上12点睡,凌晨3点起,还只能睡在村子外的苞谷地上,免得离村民太近,又被打骂。有的干部进村去劝搬迁,三句两句吵了起来,互相都委屈,百姓把干部围起来一天不让吃饭,围着骂,所有的委屈不平都骂到干部身上来。干部觉得自己也是受命于上,并非本意,急得一屁股坐在人群里放声大哭。

“吃不好,喝不好。那老百姓又在那吵,又在那骂。”这期间,李国军手下因病死了一个支书,两个大队书记。“当时冲突很严重,那干部多数都是哭,让他们走,他们就过来撕你,抓你,就是不依。”

村民因为委屈没处讲,一切都落到村干部身上来。“你只管你自己端着国家饭碗,不管我们的死活,你还有脸来见我们,厚着脸皮! ”

激烈的就冲上去骂:“你要不把我捆过去,用枪把我押过去!”

厮打告一段落,能说上话的时候,就缓缓地给老百姓讲国家政策,“你为了后代想想,搬过去,中考高考都给加分,5分呢,你给后代想想。”

再就是“香花沟沟岔岔,到了那边都是水泥地,水泥路。”可这些眼前还看不到的东西,老百姓不信。

最后,现金成了最实用的办法,“先到的,到了就给发2000块钱,现金,到了就发!”

可绝大多数的百姓,别了丹江水,离了老房子,哭天喊地,谁都不愿走。省里县里又给下了命令,不走不行。当初,跟着张书兰去刘组长家劝搬迁时,刘道瑞已处在癌症初期,移民没有搬完就去世了。

张书兰觉得那也是自己的孽,应该叫他休息的。可一个干部管一个村,离了这干部,村民不听外人的话,刘道瑞就算挣扎着也要把他的村民们劝走。

这种情况没法避免。有些人本来就有高血压、心脏病,但症状轻,一过劳就在工作岗位突发了,“你说提前请假,那不现实,也不知道什么时候发作、会不会发作,怎么请假呢?”周理说,“你说这样死了,到底是重于泰山,还是轻于鸿毛?”说这句话时,他很动容。

李国军找过县里、省里的移民局,说这四年任务两年完成,落到下面很艰难。“你别跟我讲理由!”领导告诉他,“我只要结果,不要理由!”

那么完不成会怎样?撤职。李国军摇摇头:“谁都想往前冲,争那个英雄。可是四年任务,两年完成,说的狠了,遗留问题太多。如果四年任务四年完成,慢慢解决,还能做细,现在这么一刀切,遗留的问题别说四年,恐怕五六年都完不成了。”

有时,看着百姓哭号,李国军心里也很挣扎。他需要一个逻辑来安慰自己,让自己解脱出来,并发自内心地认为自己做到一切是对的。他把开会的那些精神拿出来劝自己:南水北调是国家任务,对北京和沿线其他地方的用水都有意义。

国字号的工程,能参与进去,也算是一生无憾了。

至于再往上的意义,他不愿想,也想不通,帽子一扣,拎上水壶,又去移民家里劝话去了。

2011年12月,离搬走还有一个星期,大批香花人来到丹江水边祭拜烧纸,望着滔滔江水,伫立涕泣。

他们的祖坟已经被水淹没,具体在什么方向,已经难以辨识。国家给的政策是,每家可以迁一座坟,补贴1000块,再多就不行了。于是迁故旧,还是迁新死,迁爷爷还是迁叔叔就成了问题。一来二去,不如索性不迁。

碑也要统一敲掉,因为将来行船路过,触到船底很不安全。于是有心的人就在坟包周围围了一圈砖,期待江水漫过,那土包不至于被江浪冲蚀而去。

到了这时候,思想工作已经做完,移民协议书也已经签字了,本来应该顺顺利利的搬走,可问题又来了。

户口和当年的工钱成了大问题。一年的工钱本该年底结,现在提前迁往别处,村里结不出钱,百姓成群结队的不走,村干部只有往县里报,县里再往省里,往来周折,结论是:财政经费里还没有这笔钱。

村民又闹起来:“迁走之前你得给我钱!地的钱你得给我,不然我就不走!”李国军也急了,“村里没钱怎么办,水要来了,这一天必须走完,一天都不能耽误”。他就只能去四处抓钱,从家里拿,管亲戚借。

不然任务完不成,上下的挤压都落到了村镇干部这一级。

同样的问题张书兰也碰到了。2014年3月26号,刘楼村的村民签了同意搬迁协议书,张书兰摆了五桌子酒席,村里人哭得一塌糊涂。张书兰自己心里有愧,看看安置的裴营乡水土不好,虽然盖起了二层小楼,估计到那边生计也艰难,总想再弄点儿什么,也算还自己的心债。

她看到裴营乡的新楼只有二层,平顶水泥地,觉得如果能多加一个坡屋顶,相当于一个小阁楼,既能放东西又冬暖夏凉,也算做了件好事,自己图个心安。

邓州市裴营乡为给28000人的移民腾出了位置,让出土地,再按照政策要求,在一年工期内赶盖出了房子。本来就已经千头万绪,听到张书兰这请求,头都大了,“你真是多此一举,没事儿找事儿!”张书兰愣是跑了好几个部门,反反复复几个月,一笔钱终于批下来,每户政府给拨8000块,自己每平方米掏500,就可以盖一个小阁楼。

拿到这笔钱的时候,张书兰很高兴,她兴兴头头地把老百姓集合起来,老百姓也觉得新鲜,里三层外三层的围住她。

“我们要建一个坡屋顶……”她说。

“啥叫泡沫顶?”老百姓开始议论。河南话里,坡屋顶和泡沫顶发音相近。

“坡屋顶,不是泡沫顶……”

“要啥泡沫顶?都搬走了,又让我们掏钱?你自己想贪钱吧?你心最坏!你把我们搬这儿来,你最缺德!”

里三层外三层的堵着她骂。频繁的搬迁和贫瘠的土地,让这些本来温和的人们丧失了最后的耐心,他们甚至不耐烦听完什么叫坡屋顶,就着“泡沫顶”开始一系列的辱骂:“泡沫还能做屋顶?风一吹都垮了,你滚!”

张书兰怎么也没想到,她心心念念要给“娘家村”造的坡屋顶,到头来是这么个结果。人群中她放声大哭。

对村民,最好的办法还是眼见为实。她只好命施工队先盖一部分,带着愿意去看看的村民见识一下什么叫坡屋顶,看过的村民都同意了,签了字,另一部分“打死都不看那泡沫顶”,于是直到施工队工期结束,房子全部盖完,还有一部分小楼一直没有加顶。

搬迁一周前,所有人去了一趟新居,回来之后,那些没签字的又闹起来:“他们房顶上怎么有个阁楼,我的怎么没有?我也要他那个,不盖我就不走了!”

张书兰彻底没了头绪。“离搬迁只有一个星期了,这一出我怎么也没料到,我又是个急性格,不是皮塌塌的那种,急得汗都扑嗒嗒的下来,一天到晚睡不着觉,不觉得饿也不觉得瞌睡,就是着急。”思来想去,只好又拿出计划生育来举例子:“施工队都走了,你怎么加顶?你过了生育年龄想生二胎,生的出来吗?生不出来。”

老百姓想想也是,点头同意了。

那一段正值高考报志愿,女儿18岁,高中毕业,正在最关键的阶段。她一直让女儿学医,女儿也面子上答应着说,会报考医学专业,并告诉她说,自己已经报完了,就等通知书下来。

这一天通知书到了,她打开一看,专业是会计。女儿瞒着她,自己改了主意。她看移民,看手下,就是没有看住女儿。

情急之下她伸手抽了女儿一个大耳刮子,女儿跺脚大哭。

短短2年里,张书兰的头发全白了。

新家

她新近把头发染成了黄色,只有发根处不断有白发冒出来。

说起移民的事,她像打开了话匣子,说着说着就哭起来。两只手扣到脸上,眼泪从指缝里流下来。

香花镇人搬迁那天,她没去送,邓州派来十多辆大客车接人,可那之前,村民已经断断续续地搬走了。这客车几乎是空着来,空着去的,每辆车坐那么三四人,象征性地戴上红花,完成了“舍小家、顾大家”的最后一步。

张书兰避开人群和大客车,在角落里哭。她觉得自己对不起很多人:搬去裴营乡的姐姐、86岁的老母亲、舍掉网箱和渔船去建筑工地打工的的乡亲,还有她的手下刘道瑞。

那之后,她几次去过邓州,听到李楼村的消息。谁又出去打工了,谁又把家里的小轿车卖了,谁去做装卸工了,谁之前开饭店,这会儿男人去了广州了。

“一想这个,我一宿一宿地睡不着。”她黯然说。

移民全部结束那天,她躺在床上睡了两天两夜,这之间根本没醒过。醒来之后她披着被子坐在床上,打个寒战,“我想想后怕,要是再来一次移民,我准死了。”

2015年1月27日,邓州至淅川间的南水北调中线工程总干渠。

这心结和辛酸老百姓是不知道的。他们活在自己的苦衷里。徐元庆68岁了,之前在香花还能打几网鱼,到了裴营没了生计,一把年纪还在工地里干活儿,砌砖拉沙子,一天赚60块。

新房子盖得虽好,但小区空无人迹,风卷着沙子吹过来,一片荒凉。能干活儿的人都走了。徐元庆岁数大,跑不动了,大风天,他看着《新闻联播》坐在屋子里吃烩面。屋子不取暖,被子堆在床上,屋子一角堆着今年地里打下的花生。

他一个人住着,三层楼足足有150多平方米,可家具有限又简陋,显得那小楼更加寒怆。分的三块地都包出去了,“三块地不连着,自己种,耗费精力大,又把人手都困住了,不如包出去,儿子还能出去打工赚钱。”

老伴还留在香花,因为小孙女要在镇上上学。现在,老太太也到辣椒市场干点捡辣椒的活计,一天二十块,够饭钱和房租。生计艰难,可放眼四顾,不知道埋怨谁。

见到“北京来的人”,他要放下筷子站起身来,“中央来人了!抽烟吗?”

他们始终相信,国家政策是好的,要是这政策让人受了苦,那肯定是“干部给贪了。”这想法在老百姓中很普遍。

“国家拨下好些款搁这移民上,分到每家每户都没有了。怎么没的?干部给贪了呗!”留在家里看孩子的女人们挤眉弄眼。她们能见到的都是村镇一级的干部,于是每一个想象中的干部都是对立方。

离了香花镇,来了邓州,人到了,心却不在这儿,“我们没拿自己当邓州人,”44岁的刘氏女说,“可是人家是当地人,气粗,我们是外地人,占了人家的地,谁敢那么大气?”

邓州裴营乡的当地人又一个说法,“你们不愿意来,我们也不愿意让你们来,就为给你们腾出地,我们全村都得动!”

这话不假。负责划地腾地方的副镇长赵传贤说,为了让移民的耕地靠近他们居住的社区,每个人的住所离耕地不超过1.5公里,裴营乡每个村都要往后挪,为这点空地,18个乡都要重新分地,前后要动九万亩。

张书兰不知道这些抱怨,她和李国军正拿着过世干部的名单,一个一个地找家属,想把国家给给的抚恤金挨家发下去。

“我觉得这一切都值”

“一江清水向北流,流到北京天安门。”宣传移民时,这话叫得很响。

“人民把我们忘了,政府也把我们忘记了。”移民们这样说。尤其是年纪大的人,他们习惯了用“国家”“人民”这样的词来说话,一句“为了人民”可以真的说服他们,一句“政府把我们忘了”也能让他们真的伤心。

事实上,政府和国家没有忘记这个。2015新年前夕,国家主席习近平通过中国国际广播电台、中央人民广播电台、中央电视台,发表的新年贺词中,专门单独提到,“12月12日,南水北调中线一期工程正式通水,沿线40多万人移民搬迁,为这个工程作出了无私奉献,我们要向他们表示敬意,希望他们在新的家园生活幸福。”

香花人体会得到,这一句来自国家主席的“无私奉献”和“敬意”所指的是什么。

张书兰并没有因为移民工作做得好而得到升职。她得到的荣誉是表彰。作为移民干部代表,她戴上红花出现在丹江国际酒店里,和所有干部一起吃自助餐。她很少吃这个,带上了女儿,席上,她不停地问女儿要不要再加一个馒头,那馒头可是随便想吃多少都可以吃的。女儿也没什么机会住酒店,这次带她来住住。

走在那么多干部当中,她觉得自己受的苦值了,“国家看到了”。县里安排她去各地演讲,她不去,“不能去,怕别的干部会说,我这么干是图个行政级别,怕回来人家笑话。”

办移民这两年,她反而胖了,整个人从130斤胖到160斤。“人家都笑我,你老说你压力大,压力大咋还胖了?”

“我心里想事儿的时候急得了不得,嘴里嚼东西就觉得好受,觉得解恨。”她说,“要是没东西吃,就一块一块吃那个奶糖,嚼着心里就没那么堵。”

她不知道自己已经患上焦虑症,暴食又易走神。吃饭时她端着碗一直往嘴里扒面条,是周围人叫住她:“书兰,面条已经没了,你还扒个啥?”

“人搬不走,跟我闹,我急得呀,还不能跟别人说,只能吃东西,也不能跟亲戚说,都在心里头,就吃啊吃,吃啊吃。”

她吃糖吃到胃里反酸,直到在野外跟几个女干部去小便时,发现人家的尿都是黄的,她是白的,尿在地里,爬过来一群蚂蚁,她吓了一跳,去医院检查才知道得了糖尿病。

“我觉得这一切都值”,她笑着说,说的时候露出一种尊严,“我这一生,就算死了,国字头的大工程咱也参与了,睡不着觉的时候,我就想,我这是给沿线的百姓都造福,这么想想,觉得死了也没啥遗憾了。”这想法几乎是她唯一的精神支柱,她用这一遍一遍地对自己说,“你做的一切的都是对的。”