我的慈父严母

2015-02-27丛军

今年1月6日,是父亲逝世43周年的忌日。

照例,我们全家来到八宝山革命公墓祭拜。上午10时,全家在八宝山瞻仰厅门口汇合。大哥陈昊苏夫妇和三哥陈小鲁夫妇到了,二哥陈丹淮夫妇不在京,小鲁夫妇的儿子陈懋公是第三代的代表,第四代尚小不能来,加上亲戚,共十一二人。

瞻仰厅安放的是党和国家领导人的骨灰,父亲和朱德、彭德怀等元帅的骨灰都存放在这里。母亲的骨灰原本存放于西六室,去年我们将她的骨灰迁到了上海福寿园新四军广场安葬。

向父母亲敬献的花篮是我准备的,上面的缎带上写着:“献给亲爱的爸爸妈妈——昊苏、小鲁、珊珊率子孙敬挽。”大伯陈修和之女陈德蓉也敬献了花篮。我们向父母的在天之灵报告了家事:2014年,他们又添了两个重孙子。陈昊苏还代表全家,献上了他所作的诗词《永遇乐》:

故国神都,流年正好,春来冬去

遥祭先人,半生戎马,际会风云处

丝绸古道,天方异域,交友似有神助

赖万民,复兴崛起,千秋伟业建树

新潮浪涌,一波几折,往事如烟回顾

四十三年,望中犹记,改革腾飞路

征程又启,雄关再跨,豪迈前瞻天步

后来人,扬鞭跃马,直取繁富

瞻仰厅共三排骨灰台,父亲去世得早,骨灰盒在最上面一排。昊苏和小鲁代表全家上去扫墓,擦拭了骨灰盒。我们买了一面新的党旗,换掉了旧的,覆盖在父亲的骨灰盒上。

回家后,我将这面一直陪伴着父亲的党旗洗干净,晾干叠好,准备送回四川乐至老家的陈毅纪念馆。但无论怎么泡、怎么洗,叠放朝上的那一面,颜色也与周围迥异了,这是43年岁月留下的痕迹啊。

是啊,父亲陈毅和母亲张茜离开我们,已四十多年了。但思念,依然无尽。

姗姗来迟

抗日战争期间,父母亲在新四军里相识结婚。1941年,母亲在苏北侉周村生下大哥陈昊苏,小名就叫小侉。二哥生在淮南黄花塘,取名丹淮。三哥生在山东,取名小鲁,小鲁吃羊奶长大,所以小名叫小羊。1950年8月15日,我出生于上海。因为姗姗来迟,父亲给我取名叫珊珊。

丹淮曾回忆,我的出世是父母多年企盼的大事。“一进入秋天,珊珊满月后,母亲就忙着张罗照全家福,母亲在一家私人毛衣店给我们兄弟三人各定做了一件十分漂亮的毛衣。我记得母亲还和女老板进行了长时间的讨价还价。”

已经生了4个孩子的母亲当时还很年轻,才28岁。她很好学,进了上海俄文专科学校学习俄语。

翻译家姚以恩跟母亲是这所学校的同学,他曾撰文回忆:有一段时间她是我的同桌,在我的印象中,她是那样的青春秀美。碰到校长姜椿芳上翻译课,她是必到的,而且听得很认真,笔记也做得很仔细。每次被老师点到名,她就满脸绯红地站起来。她没有一点高官夫人的架子,和其他同学一样穿着列宁装,也是和我们一样在学校食堂用餐。她为人随和,经常看到她和女同学们一起说说笑笑。星期六傍晚,陈毅市长常会亲自来接她。由于当时刚解放不久,敌特活动频繁,学校又地处偏远,市长的车来时,附近有一小段路要戒严,不过到了学校,就解除了。

和父母在一起的美好时光

1955年,父亲从上海调中央工作,任国务院副总理兼外交部长。我们全家迁到北京,搬进了中南海。

母亲在国务院外事办公室任职,为了配合父亲做好夫人外交工作,她从俄语转学英语。她学习很刻苦认真,订阅了《英语学习》杂志,一有空就背写单词。王光美曾如此回忆我母亲:她聪明好学,多才多艺,对子女要求严格,对自己也很严格,为了节约,外事活动多,服装费不足,自己常拼拼改改,既节约,又体面。

对此,我有亲身体验。母亲很注意仪表,为了保持体型,她绑腹带。有一次,我陪她去王府井百货大楼做旗袍。料子是出访时外方送的。我记得,她细心地和裁缝师傅商量,如何裁剪,才能巧妙地遮掩她较宽的胯部。

母亲治家严谨,事无巨细都处理得仔细妥帖,自己的东西收拾得整整齐齐。她对我们的学习要求严格,尤其是对我这个最小的女儿,管得更是严。那时,我有点怕她。

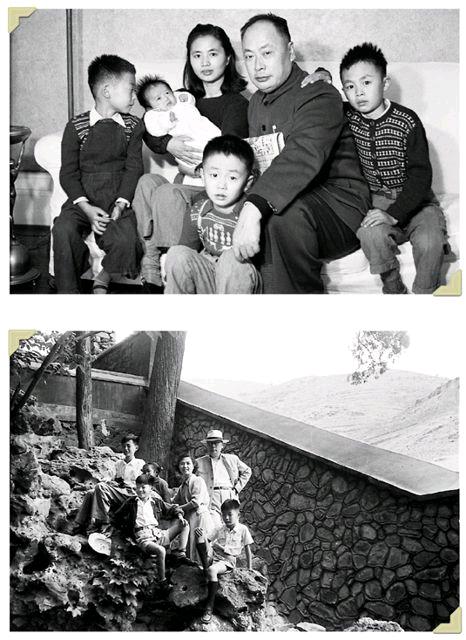

上图:1950年秋,陈珊珊(即丛军)满月,陈毅一家在上海拍摄全家福。左起为老二陈丹淮、老三陈小鲁和老大陈昊苏。图/作者提供下图:1955年夏,陈毅全家游北京西山碧云寺时留影。左一为陈昊苏,左二为陈丹淮,左三为陈珊珊(丛军),右一为陈小鲁。图/作者提供

1971年夏,陈毅夫妇和大儿子陈昊苏、女儿陈珊珊(丛军)在北戴河。图/作者提供

小学时,母亲送我到北京市少年宫钢琴组学琴。家里有一架绿色的军用钢琴,带轱辘的,是德国1937年产的,以前是国民党军队用的,解放后被接收下来,父亲调北京时带了过来。钢琴的音质极好,琴键是象牙做的。母亲天天督促我练琴1小时。我练琴时,她不坐在我身旁,但她看着表,听着琴声,一定要到1小时后我才能停下来。

后来,母亲又要我学拉小提琴。小提琴比钢琴更难学,脖子老歪着夹琴,初学者拉出来的音就好像在杀鸡。“文革”开始时我还觉得高兴,因为钢琴和小提琴都不用练了。

有时,我贪玩,学习不长进,母亲不仅批评我,还让我罚站。但是只要父亲在家,我就不怕,晓得父亲迟早会来解救我。一般都是等母亲批评完,我也站了几分钟后,父亲就会敲门进来。他总是先批评我几句,然后就说:“珊珊,下回不能这样子了,你走吧,我要跟你妈妈说点事。”我就哧溜一下推门跑走了。

每天中、晚饭前,总是我跑去叫父亲吃饭。这是父女俩说悄悄话的好时机。有时看到父亲仍在批阅文件,我就站在大办公桌的对面等他。等他完了事,我就拉着他去餐厅吃饭。

父亲只要有时间,就会带我们去看电影、京剧和川剧,扩展我们的知识面和眼界。

有一次,一位古巴女钢琴家来华演出,父亲特地带我去看。这事我已经不记得了,是后来留学英国时听一位天津来的同学说起的。

他说,他有一次去看演出,正好坐在陈老总的后面,听到陈老总跟旁边的人说,这是第二次来了。前几天是来出席开幕式,今天是专门带女儿来听的,女儿正在学钢琴。

父亲对我们几个孩子很民主。一次,看完了电影《早春二月》回到家,他召集我们讨论,应如何看待这部电影。对这部电影到底是“香花”还是“毒草”,三个哥哥争论热烈。还有一次,他把我们召集起来,让我们就中共是否应派团出席苏共代表大会各抒己见。

我还记得,他带着我们一起鉴赏毛泽东主席《蝶恋花》词的手迹。后来我在父亲的日记中看到了这样的记载:小侉能断句,小丹能猜出个大意,小羊更差些,珊珊则不知所云。

我小学毕业时,考什么学校,父母意见分歧。母亲希望我考解放军艺术学院,因为她1938年参加新四军后分在战地服务团工作,能歌善舞,很活跃。但父亲却说,国家很需要外语人才,女孩子文静一点,学点外语不错。我听父亲的话,报考了北京外语学院附中。

我记得有一次,母亲检查我的英语学习,训斥我说,“what”不应该念[wɑt],应该念[hwɑt]。我觉得很委屈,老师就这么教的呀,这我还能搞错。后来,她跟我说,她问了外交部的翻译,我那样念也是对的。我真是感激那个翻译啊。

从军

文革时,父母都受到冲击。我们家搬出了中南海,搬到了前永康胡同。三个哥哥陆续离家,下干校的下干校,下部队的下部队。

1969年,“上山下乡”运动进入高潮,我也不得不离家。父亲悄悄对我说:“国家迟早还是需要外语人才的,你就留在家里学外语吧。”我哭笑不得地望着父亲,心想,全国学校都停课了,所有学生都被要求不能留在城里空着双手吃闲饭,我怎么可能在家中学外语呢?

我参军入伍,在北京军区后勤部261医院当了一名护士。我不希望自己的身份引人注意,没有和父母商量,就把自己的名字改成了“丛军”,取木兰从军之意。改完后,才写信告知家里。

后来医院组织毛泽东思想宣传队,问谁会玩乐器,我就报了名。因为学过钢琴,我学手风琴很快。这在当时可算条件最好的工种了,演出后,还能吃一碗面条当夜宵。

在部队期间,我入了党。因为父亲的关系,批准晚了三四个月才下来,好在,还是批准了。我立即给家里写信报喜。母亲很快回信说,你父亲听到你终于入党的消息,特别高兴。他总担心他的问题会连累你。他说,我们家,珊珊是最后一个入党的。现在我们全家都是布尔什维克了。

与父母离别

1971年夏,父亲患结肠癌,在北戴河疗养。我请了假到北戴河探亲。昊苏大哥也赶来了。我们陪伴父母,特别是父亲,度过了一段轻松愉快的日子。

医生不许父亲下海游泳,我们就陪着他在海边散步晒太阳。每天除了接受治疗外,大部分时间,父母不是在住所看书读报、研习书法,就是外出看望朱德元帅和聂荣臻元帅等老战友,谈笑风生。

母亲还特地找出医用英语教材,亲自辅导我学英语。当时,我还不太理解父母的苦心,对今后工作中能否用上外语也心存疑虑,不过还是认真地跟着母亲读书。

但,好景不长。

1972年1月6日,父亲去世。不久,母亲也被确诊患有肺癌。

外交部干部司司长许寒冰到301医院探视母亲,她告诉母亲:现在有一个让珊珊继续学英语的机会。周总理指示,翻译还是要培养的,想把过去在外语附中学习的老初三学生招回来,送到国外深造,将来回来后就到外交部当翻译。珊珊是北外附中的,符合这个条件。

病中的母亲听到这个消息,既高兴又担心。因为中央有规定,高干子弟不能出国留学。于是她带着我,给邓颖超妈妈打电话。她说,出国留学是大事,现在陈老总也去了,我也没有人商量,只好给你打电话了。说到此处,她已经哽咽了。后来,邓妈妈回电话说:“恩来说,中央是有高干子弟不能出国留学的规定,但现在情况不一样了,陈老总去世了。珊珊去国外学习,是可以的。”

既然周总理说没问题,母亲放心了。她很快要做手术,但她不顾自己面临的生死考验,毅然决定送我出国留学,以了却父亲的心愿。

临别时,母亲给我写了一首诗:

丹淮昔离家,父写送行诗。

儿今出国去,父丧母孤凄。

临别意怆恻,翻捡父遗篇。

与儿共吟诵,追思起联绵。

汝父叮咛句,句句是真知。

1973年末,母亲病重,组织上批准我回国探亲。一下飞机,我就被带到了当时中央负责外事工作的廖承志家中。廖叔叔对我:“你母亲快不行了,你要有思想准备。”他要我回家好好陪伴照顾母亲。

当时,母亲已调入军事科学院工作,我家从城里搬到了海淀区厢红旗程家花园。我在客厅见到的母亲,已经很虚弱憔悴了。我一转身的工夫,她就不见了,我在书房找到了她,见她站立在父亲的遗像前,抬头仰望着父亲。她一定是对父亲说,珊珊从英国回来了,她很好,在努力学习外语。你放心吧!

晚上,我就在母亲的隔壁房间歇息。半夜,我被阵阵咳嗽声惊醒,推开母亲的房门,看见她坐在床上,已无法躺平睡觉。我坐在她床边,她让我给她念父亲的诗作。回房后,我关上门,蒙上被子哭了。

12月底,母亲住进了医院。检查发现,癌细胞已转移,情况很不好。从此,她再也没能回家住。

当时,我心情很矛盾,曾想找外交部干部司,请求调回国工作,但终究没勇气向组织提这样的要求。何况,学好外语,是父母对我最大的期望。

一个多月后,在我返回英国之前,母亲把我们兄妹四人叫到病床前,跟我们讲了很长一段话。我们都意识到,这是她留给我们的遗言。

母亲回顾了自己的一生、她对父亲的深厚感情以及她一生都在试图缩小与父亲之间差距的努力。她特别交代我们:“你们要懂得那些纷扰的争斗和虚浮的颂词都不过是过眼云烟,不值得计较和迷恋。在你们爸爸的文章、讲话和诗词作品中,却有一些真正价值崇高的东西,你们不要等闲视之啊!”她要求我们完成她未竟的工作,完成《陈毅诗选》的出版工作。

我没想到的是,我走后不到3个月,母亲就去世了。弥留之际,丹淮曾问她:要不要喊珊珊回来?她摇摇头。没能给母亲送终,让我一生追悔莫及。

思念愈加浓重

母亲去世前,专门交代三个哥哥:一定要等你们的妹妹结婚后,你们才能分家。他们信守了对母亲的承诺。

母亲去世3年后,我和英国留学时的同学王光亚喜结良缘。三个哥哥凑钱,为我张罗了婚宴。

父母的许多老战友都前来祝贺。在婚宴上,我激动地说:“今天,有这么多新中国的开国功臣、父母亲的老战友、我的长辈来参加我们的婚礼,我们的心情非常激动。你们是作为家长来参加我们婚礼的。我们懂得你们的深情厚谊,你们给予我们的爱,我们永远铭记在心!”

我结婚后,我们兄妹商定分开住,把母亲的房子交还给军事科学院。分家时,我带走了那架钢琴,以及母亲送我的医用英语等外语书籍。至今,它们一直陪伴着我。钢琴上面的肖邦石膏头像,还是父亲访问波兰后带给我的。

父母离世时,我还是个学生,不懂世事,没来得及真正了解和理解他们,更没来得及报答他们的养育之恩。而今,我已退休,当上了奶奶。回顾自己的一生,我深切体会到,父母对我们的言传身教,是多么的弥足珍贵,而他们为我做出的选择,又是多么的明智,让我一生受用无穷。

40多年过去了,我对父母的思念愈加浓重,就像泰戈尔的诗《仿佛》中所写:

当我从卧室的窗里

外望悠远的蓝天

我仿佛觉得

母亲凝住在我脸上的目光

布满了整个天空