从“清华简”校出孟子笔误说起

2015-02-27叶小文

先贤引文之误,今天竹简之辨,其中有值得思考的道理。

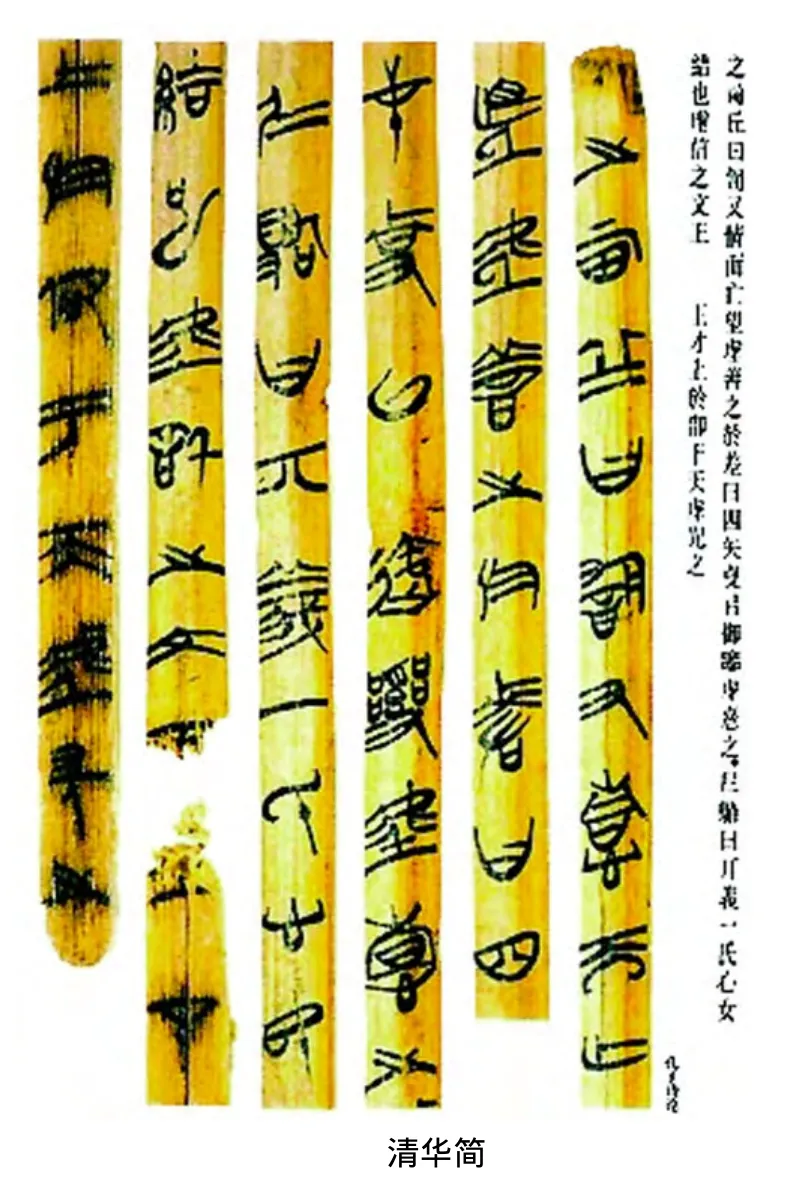

近日有机会去清华大学瞻赏著名的“清华简”,听“清华大学出土文献研究与保护中心”主任李学勤先生介绍,他们与2300年前的竹简认真比对考证,发现过去熟读的经典《孟子》中,有段话竟有笔误。

《孟子·梁惠王下》:“《书》曰:‘天降下民,作之君,作之师,惟曰其助上帝宠之。’”大意是,《尚书》说:上天降生了老百姓,又替他们降生了君王,降生了师表,这些君王和师表的唯一责任,就是帮助上帝来宠爱老百姓。

孟子在这里引的《书》,据赵岐注,应是“《尚书》逸篇也”。但考证“清华简”中由13支简组成《厚父》篇发现,其实后来的《尚书》不过是把“清华简”中《厚父》中的一段话编了进去,且编辑有错,导致孟子引文跟着错,于是大家几千年也跟着错。原文应是:“古天降下民,设万邦,作之君,作之师,惟曰其助上帝(这里的“帝”,意思是“治”)下民。”不难看出,《孟子》传本有讹脱。为什么要加个“宠”字呢?以民为本,顺应民心,就是要“宠之”吗?谁也没弄明白。

是的,老百姓必须“重”,应该“爱”,但未必要“宠”。研读竹简《厚父》原文,固然强调“民心惟本”,也并无“宠”意。

《厚父》,是王与贤人厚父关于治国安邦大计的一篇问答。厚父在回答询问时,回顾了夏朝始建以来的历史,指出各代夏王都能敬奉天帝,“以庶民惟政之恭”,而到了他称之为“慝(意思是恶)王”的桀,竟然背弃先王的“典型”,“颠覆厥德,沉湎于非彝(彝意为常道)”,终归灭亡,这是历史的教训。但如何顺应民心?《厚父》认为“民心难测”。民心的向背,关键在于“司民”者即君长官员们能否“好学明德”。其实“民心”本来是好的,蕴藏着天赋的“德”,“如玉之在石,如丹之在硃”,关键看“司民”者如何去引导、启迪。

先贤引文之误,今天竹简之辨,其中有值得思考的道理。

我们中华文化传统中谈及治国安邦,一以贯之是“以民为贵”,“民为邦本”,要“以庶民惟政之恭”。因为“政之所兴,在顺民心;政之所废,在逆民心。”因为“怨不在大,可畏惟人;载舟覆舟,所宜深慎。”那么,既然如此重“民”,如何才能顺民意、得民心呢?老子《道德经》的说法是“圣人无常心,以百姓心为心”,听其自然,无为而治。后来王安石的解释作了发挥,说其意乃圣人“吉凶与民同患”,但也并没有往着“宠民”的方向来解读。

记得毛泽东同志1948年《在晋绥干部会议上的讲话》中就说过,“党和群众的关系的问题,应当是:凡属人民群众正确的意见,党必须依据情况,领导群众,加以实现;而对于人民群众中发生的不正确的意见,则必须教育群众,加以改正。”共产党人强调一切为了群众,一切依靠群众,并不是意味着要放弃教育群众、引导群众、领导群众的责任,不能以为“作之君,作之师”,就是要“惟曰其助上帝宠之”,甚至甘做群众的尾巴,迁就群众中错误的东西。而应该“好学明德”,善于区分群众正确和不正确的意见,积极去引导、启迪“如玉之在石,如丹之在硃”的正确意见,领导和团结群众同心同德,为实现民族复兴的中国梦共同奋斗。(责任编辑/吴文仙)