从舆情热度探析新媒体语境下突发群体性事件的新闻发布意识

——基于“汕头事件”的实证考察

2015-02-24曾丽红

○曾丽红

(1.中山大学 政治与公共事务管理学院, 广东 广州 510006; 2.邵阳学院 中文系,湖南 邵阳 422000)

从舆情热度探析新媒体语境下突发群体性事件的新闻发布意识

——基于“汕头事件”的实证考察

○曾丽红1,2

(1.中山大学 政治与公共事务管理学院, 广东 广州 510006; 2.邵阳学院 中文系,湖南 邵阳 422000)

文章通过过程追踪、数据分析、文本分析等方法,梳理出“汕头事件”的舆情发展过程和发展规律。研究发现,由于地方政府缺乏互动传播理念,最终导致舆情不断升级和裂化。在分析经验案例的基础上,笔者尝试提出政府新闻发布应该具备的几点规范性意识和策略。

新媒体; 舆情; 新闻发布

一、研究背景

当下的新媒体语境正营造着“众声喧哗”的舆论奇观。一方面,伴随着网站、论坛、博客、微博和微信的发展,新媒体技术开拓的新型信息传播方式正在全面深刻地影响着人们的观念和行动,公众的主体性与参与性在新媒介镜像的映射下日渐炽腾。另一方面,伴随着全球化经济格局的跨国调整,我国已然进入西方学者所言的“风险社会”语境。德国社会学家乌尔里希·贝克指出:“现代化进程中,生产力的指数式增长使危险和潜在的威胁的释放达到了一个我们前所未知的程度。”[1]在现代化发展逻辑的宰制下,一些社会矛盾和社会不公渐次凸显,中国的公共治理邂逅了西方社会语境下的“塔西陀陷阱”,其典型症候表现为:出于对环境风险的敏感和恐慌所导致的环境群体性事件不断涌现,成为当下中国“新社会运动”的一大景观。

笔者研究认为,当下中国的风险社会语境不但与发展逻辑关联,而且与政府场域营造的官方文本意蕴及媒介报道呈现的舆论议题热度休戚相关。不少研究显示,由官方舆论场和民间舆论场之间议题的断裂所引发的官民之间知识和信息的不对称或不对等状况是导致当下群体性事件频密发生的现实根源。在风险社会理论视角的总体烛照下,本文试图通过剖析一个具体事件来观察地方政府和新闻媒体在风险语境中的张力呈现和互动博弈,在获取经验材料的基础上,本文力图描摹出整个事件的发展全貌和发展过程。

二、研究对象与方法

(一)研究对象

本文选取的研究对象是一起由环境风险诱发的突发群体性事件——广东省汕头市地方民众冲击市委机关事件(以下简称汕头事件)。事件梗概为:2014年7月7日,汕头市公安局金平县公安分局查处一起赌博案件,抓捕数名违法人员,当晚少数人为逼使公安机关放人,煽动部分村民聚众闹事,围攻打砸派出所、挟持值班民警游街示众。9月26日上午,制造“7·7”事件者借口反对垃圾填埋场扩建,裹胁群众到市委闹事,先后突破警戒线、冲垮市委铁栅门,打砸市委办公大楼和机关工作人员,导致市委干部、民警不同程度受伤,其中亦有部分民众受伤。

(二)研究方法

基于突发群体性事件扩散快、周期短的特点,为便于聚焦研究,本文选取了2014年9月26日—2014年10月2日的一周时间作为重点研究时段,这期间经历了突发群体性事件的舆情爆发—舆情发酵—舆情高潮—舆情消弭的四个完整阶段。笔者尝试通过过程跟踪、数据分析和文本分析的方法来获取指定研究时段内的舆情指数和民意信息。本文的研究采取过程——事件导向的分析视角,重点揭示隐藏在事件背后的因果机制和“神秘结构”,并藉此来分析事件过程中政府、媒体和民众对舆情热点的互动建构以及网络舆论的“自净化”功能。

三、研究发现与结果

(一)汕头事件的舆情发展过程

1.舆情爆发期

2014年9月26日上午,广东省汕头市莲塘街道逾3000名民众聚集在汕头市委大院门口,表达利益诉求。汕头市政府方面派出市、区两级领导与群众进行对话,但群众情绪依然激昂。随后场面失控,大量群众冲击市委大门,闯进市委大院。事件参与者之一李某在个人微博发布消息称:“汕头警察太牛了,平时没见这么积极,今天亲眼目睹警察打死人,上千防爆警察打死人,很牛嘛。”引爆相关网上舆情,但该条微博随后被证实为谣言。

2.舆情发酵期

2014年9月26日下午,汕头市公安局发布通告称,少数别有用心的人组织煽动群众冲击国家机关,严重扰乱了党政机关工作秩序、社会秩序和企业生产经营秩序,社会影响恶劣。汕头市公安局已经对聚众闹事人员予以清查打击,多名涉案人员现已被公安机关抓捕归案。公安机关同时指出,任何单位和个人不得窝藏、包庇、纵容违法犯罪人员,对为涉案在逃人员提供便利条件协助其潜逃的,一经查获,公安机关将依法予以严惩。由于通报未说明事件发展原因,导致网上舆论质疑不断,舆情热点再度升级。

3.舆情高潮期

2014年9月28日下午,汕头市公安局就莲塘群体性事件(即“9·26”事件)向媒体通报。该局有关负责人表示,9月26日发生的群众冲击市委大院事件,系少数因赌博案件被查而对政府不满的不法分子借口反对垃圾填埋场扩建,而裹胁不明真相群众到市委闹事所引发。当日,已有26名涉嫌违法犯罪人员被拘捕。然而,经过各大媒体报道及门户网站转载后,汕头打砸市委事件在全国引发热议。不少网友认为官方的解释含糊不清,真相依然扑朔迷离。网上舆论热度达到顶峰。

4.舆情消弭期

汕头官方消息公布后,有当地民众通过微博发声称,事情真相并非如政府所言,群众到市委是抗议莲塘村田地、山地被村官私卖,卖地款被贪污,同时还在村庄附近修建了大规模的垃圾场,而并非是官方所言赌徒挑拨无知群众。不过这样的声音依然势单力薄,并未得到主流媒体的关注。随后,由于没有新的消息曝出,舆情逐渐开始消弭。

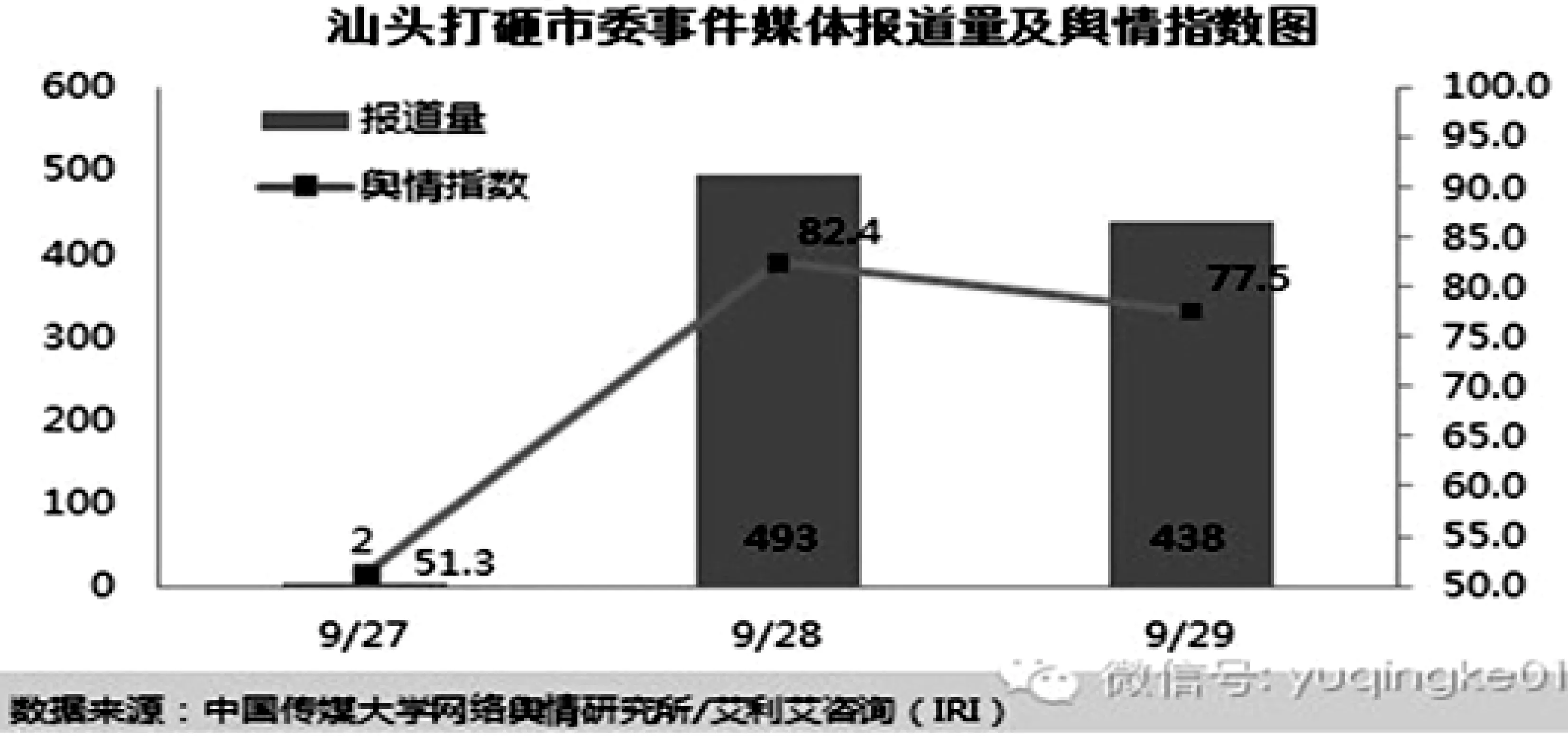

图一 汕头事件舆情总体发展图

注:舆情指数是指将媒体热点议题按照时间维度、数量维度、显著维度、集中维度、意见维度五个指标计算出相应结果后,转化为平均分,进而将所得数值加权求和最终形成的指标体系。

图二 汕头事件网民关注度总体趋势图

数据来源:百度指数

注:百度指数是以网民在百度的搜索量为数据基础,以关键词为统计对象,科学分析并计算出各个关键词在百度网页搜索中搜索频次的加权和。

(二)汕头事件的舆情发展规律

1.舆情热度受“媒体间议程设置”牵引

最近的学术研究认为,影响媒体的较有影响力的来源之一就是其他媒体的内容,这就是传播媒体之间的“扳机效应”(Triggering Device),即某一媒体议题会牵动其他媒体议题,让正在发展中的新闻事件成为受众关注的焦点,从而让地方性事件升华为全国性议题。媒体间议程设置的效果可分为“共鸣效果”(主流媒体议题扩散影响到非主流媒体)和“溢散效果”(非主流媒体议题扩散影响到主流媒体)。[2]从图一可以看出,2014年9月27日,媒体对“汕头事件”报道数量较少,舆情热度较低(媒体报道量为2篇,舆情指数为51.3);在9月28日下午,汕头市公安局正式的媒体通报会过后,相关媒体开始跟进报道(媒体报道量为493篇),一时间掀起舆论的热潮,舆情指数达到82.4的高位;9月29日,媒体报道数量减少,舆情指数下滑(媒体报道量为438篇,舆情指数为77.5)。可见,媒体间议程设置产生了共鸣效果,舆情热度与媒体的报道数量呈显著正相关。

2.网民关注度有“媒体议程设置”导向

在媒体还没有介入报道之前,网民关注点呈现“多头并举”的态势,但一旦事件进入到集中报道阶段,网民的关注点马上就随着媒体的报道内容而有所转变。在2014年9月27日(本次事件还没正式进入媒体报道)之前,大部分网民发布的帖文是针对事件的质疑和传播事件的谣言,如“警察打死人”、“政府有黑幕”、“政府因为报复殴打群众”等等。图二的网民关注度总体趋势图显示(网民关注热度与媒体舆情热度之间大约存有一天的时间差),当9月27日媒体进入报道之后,28日百度指数平均值旋即上升为4246;9月28日媒体报道量最多、舆情最热,媒体的报道对民众的影响显著,9月29日网民关注度百度指数平均值达到最高峰值13528;9月29日,媒体的报道量和舆情热度有所消退,网民关注度随之降低,直至消弭。而等到政府部门的相关通稿发布之后,网民的关注点迅速转移到呼吁发布事件原因及对事件处置的关注上面来了。由此可见,网民对“汕头事件”的关注度明显受到了“媒体议程设置”的影响。

3.网民观点呈现“沉默的螺旋”发展态势

在突发群体性事件中,网络舆情观点容易出现“扎堆现象”和“极化效应”。即舆论形成不是“理性讨论”的结果,而是“意见气候”强制人们对“优势意见”采取趋同行动这一非合理过程的产物。当一种主导观点占据上风后,大部分网民会有跟风心理,支持这种观点的声音也会越来越多,网民观点会逐渐形成合流。“汕头事件”中,对政府不信任的“塔西陀效应”最初占了上风,形成优势话语框架。笔者跟踪关注了天涯社区的一个热帖——“关于汕头民众冲击市委大院,我有话说”,楼主浮生只影,发帖时间为2014年9月29日8点45分。经简单文本分析后发现,最初跟帖的网民无一例外地选取了质疑和声讨的话语框架:如@飞行雕(2014-09-29 10:04:36):“他们控制媒体,是非黑白都他们说了算。”@joyalion(2014-09-29 15:01:36):“读了官方通报,羞羞答答,就知道官方理穷词拙,还有点无赖。”@丽丽老公(2014-09-29 20:34:22):“不管你信不信,反正我不信。”@天是我的180(2014-09-29 21:58:21):“汕头市委领导连几个赌徒都不如,撤职查办,请习主席下来听听百姓怎么说。”后来一旦当政府澄清事实真相和民众心理有所沉淀的时候,理性思维陆续占了上风,网上观点又大致经历了呼吁发布事件原因——关注事件处置——质疑不法分子为何能蛊惑群众等几个螺旋上升的舆情态势,网络舆论再次凸显出“自净化”的机制和功能。

四、讨论与建议

塞缪尔·亨廷顿认为:“一个高度传统化的社会和一个已经实现了现代化的社会,其社会运行是稳定有序的,而一个处在社会急剧变动、社会体制转轨的现代化之中的社会,往往充满着各种社会冲突和动荡。”[3]此观点有力地说明了当下我国社会的现有状况。本文针对“汕头事件”的实证考察发现,政府的新闻发布、传媒的舆情热度和民众的风险认知之间存在着频密的互动和共建关系。由于地方政府缺乏信息公开和与传媒、民众之间互动沟通的理念和机制,最终导致舆情不断升级和裂化。贝克曾言风险也“可以被改变,被戏剧化,或者在知识领域内被最小化”。[4]如果政府能够事先消除民众风险认知中的“熵”,那么官—民之间知识和信息的不对称或不对等状况则会大大减小。故此,在风险正义极易被裹挟的新媒体语境下,探析作为公共治理主体的地方政府应该具备的规范性发布意识和发布策略就显得尤为重要。

(一)发布要具备“1小时公开”意识

据不完全统计,汕头官方现有汕头市政府门户网站、政务微博近50个,主要政务微博包括“汕头发布”、“汕头市政府应急办”、“平安汕头”、“汕头效能”等,政务微信包括“汕头市政府应急办”等。笔者在2014年9月26日—10月2日期间关注了汕头市官方几个主要的政务微博,如“汕头发布”(汕头市委宣传部官方微博)和“平安汕头”(汕头市公安局官方微博),均没有发现对此次事件的相关报道和信息解读,官微对此彻底噤声。9月26日汕头民众冲击市委机关事件发生两天后,相关稿件才大量被人民网、新华网和新浪、搜狐、网易等主要网站报道,在官方失声和沉默的48小时中,传言和谣言已经远远走在了真相的前面。据初步统计,在2014年9月26日—28日这三天,几大商业网站网上跟帖和评论近二十万条,大部分帖文都是针对事件发生原因的猜测以及警察打死人之类的谣言传播。显然,当下互联网传播的巨大效能大大加快了政府信息公开和传播的速度。从传统的“黄金24小时”发布原则,到之后的“黄金4小时”法则,再到当下的“1小时公开”原则,其背后的理念转变都与新媒体技术的应用息息相关。以网络论坛、QQ群、博客、微博、微信为代表的即时通讯工具和网络媒介的迅速崛起,使信息的接收者即瞬成为信息的发布者,传播速度由以小时计变为以分秒计。在1小时内,一项突发事件就可能在网络上迅速传播、发酵成为影响广泛的重大舆论事件。而“一旦政府新闻发言人错过最佳发言时机,不良信息就会通过新媒体渠道快速复制传播,造成流言肆虐、事态恶化的严重后果”,[5]因此,新媒体语境下的政府新闻发布要具备与时间赛跑的“1小时公开”的竞争意识。

(二)发布要具备全方位的新闻意识

“汕头事件”的官方发布中,由于只强调事件过程,不涉及事件原因,最终引发舆论的普遍质疑。2014年9月28日下午汕头市公安局向媒体通报的官方文本中声称:“此次事件,系少数因赌博案件被查而对政府不满的不法分子,因为‘害怕法律制裁’不断制造谣言,借口反对垃圾填埋场扩建,绑架民意,裹胁不明真相群众到市委闹事所引发。”[6]官方文本信息语焉不详(权威披露只有200多字),且存在不少的问题和漏洞。若按经典新闻定义,这种信息披露只是一种不完全叙述模式,没有告诉民众所有的新闻要素,特别是核心的“why”(为什么)。由于官方通报阐述的因果逻辑和事实链条很难经得起推敲,故又引发出系列的疑问和追问。比如不法分子凭何绑架民意?闹事民众不明什么真相?民众为何会如此轻而易举地被裹胁?不法分子、不明群众与当地的垃圾填埋场扩建之间存在着什么样的联系?尤其是官方使用的“不明真相”这个词后来成为了信息发布中的“冗余噪音”,干扰了民众对信息的正确接收和解读,并导致谣言再次沉渣泛起。

故此,政府新闻发布要具备“5个W”的全方位新闻意识:什么事(What,何事)?谁被牵连到这个事件之中(Who,何人)?这个事件是什么时候发生的(When,何时)?这个事件是在什么地方发生的(Where,何地)?为什么会发生这个事件(Why,何故)?即使部分要素暂时没有确切信息,政府也要做好解释和说明工作。北京大学法学教授王锡锌认为此次事件的最大教训在于,“对所有的细节要进行调查,然后要给公众一个非常清晰的交待,因为只有细节出来了,我们才能清楚什么是真相,只有真相出来了,我们才知道谁到底说的是有理的”。[7]让细节来揭开真相,细节不实就会导致事实要件不清。发布要力求细节真实准确,逻辑架构严密。此外,政府还需要具备主动传播真相的勇气。事件发生后,汕头市政府公安局长邱伟在《新闻1+1》节目访谈中坦言:“我们也反省,我们通过这次事件感觉到形成舆论,把真相让全社会的老百姓知道的(重要)——我们应该把前面的证据摆出去,让全社会去评判。”[8]

(三)发布要具备“引导”和“策略”意识

发布要具备“引导”意识。首先,政府新闻发布要具备“两个阵地”意识。传统媒体和网络媒体、境内和境外、新闻发布与网络引导等都要重视和关注,避免“一发了事”。在“汕头事件”中,官方舆论场和民间舆论场之间没有形成默契互动和呼应,出现了部分议题“断裂”和“错位”的现象。如政府方面和传统媒体基本采纳了正面引导的主流框架,而部分境外媒体、网络论坛、个人博客、网络跟帖上则出现了“一边倒”的质疑和批判,“两个阵地”一度出现了“自说自话”和“冰火两重天”的离心现象。其次,政府要在发布稿件后,组织评论员就网民和社会关心的问题及时跟帖引导、回应关切。在本文研究时段,笔者没有发现汕头市政府门户网站、政务微博和政务微信群针对民众的疑问及时做出反馈和回应,最终导致谣言、传言远远跑在真相的前面。再次,及时做好网下引导工作,特别是做好涉事方的引导工作,打通网上网下和官方民间两个舆论场地。7.7事件发生后,汕头市政府没有及时掌握民意并采取有力措施做好网下民众的思想引导和意见疏通工作,这种“体制性迟钝”招致了事态严重化的后果。

发布要具备“策略”意识。从“汕头事件”可以看出,当下政府新闻发布最重要的就是要建立官方信息文本的可信度——注重可信度策略。可信度的另一层面是“一致性”(consistency),它具体包括:传播者对某一事件的立场是否始终如一(跨时间一致性)﹔传播者对各种有关事件之间的立场是否互不矛盾(跨事件一致性);传播者言行之间是否互不矛盾(言行一致性)。在“汕头事件”中,政府新闻发布在跨时间一致性和跨事件一致性层面尚能做到逻辑自洽,但在言行一致性方面却受到指责。此次舆情事件的发酵过程中,不少境外媒体和境内网站论坛的配图都使用了耸人听闻、具有轰动性的图片,意图藉此来挑战官方权威信息发布的可信度。如有一张图片展示了头部遭受重创、鲜血淋漓的老者(网络论坛出现频率极高),此图挑战并解构了政府官员言行一致的可信度原则。于是,官方建构的“打不还手、骂不还口”的政府爱民形象和护民立场遭受普遍质疑,舆情民意进一步升级和裂化。

(四)发布要具备“受众”和“互动”意识

发布要具备“受众”意识。在突发事件中,新闻发布通稿要从政府处置角度说话,从受众接受角度措辞,并从民众思维角度发布。不能只发布对政府有利信息而故意少报或不报其他澄清性的事实信息,同时还需要充分考虑到受众的接受习惯,用便于受众接受的思维框架和话语方式来发布信息。在“汕头事件”的新闻发布过程中,官方多次使用了“不明真相”、“别有用心”、“绑架民意”、“裹挟”等惯用词汇,这不但招致官话套话的嫌疑,而且还刺激了民众对政府不信任的敏感神经。从网络上流转的诸多负面评论可见一斑:如@东坡转世:“汕头几次通报信息,均用了‘不明真相群众’被‘裹胁’的说法。这个我真的不懂!”再如《广东汕头冲击市委群体事件 30多名警察被打伤》一文部分跟帖对政府新闻发布稿标题只强调警察被打伤不满,认为政府扮演悲情角色,而只字不提群众是否受伤。如@baiduww评论:“果然是官媒,腾讯上评论一直通不过,而且腾讯也没放百姓受伤的图片,看他们用的那些字眼,什么民警党政干部打不还手,导致多名党政干部和民警不同程度的受伤,尼玛,一个字不提民众受伤。”

发布要具备“互动” 意识。政府新闻发布要坚持“积极处置,及时回应,有效引导”的原则,政府要把握线上线下的舆论主动权,避免出现发布引起新的炒作点或者被不良舆论牵着鼻子走的状况。“汕头事件”中,政府新闻发布没有和舆情热点构成有效互动,政府仍然处在一元化的政治诉求下发声。此外,由政府搭建的民意直通车——政务微博和政务微信群一度失声,没有发挥出应有的互动传播功效。互动和沟通的缺失导致了官方对民意的隔膜和疏离,此种状况也折射出新媒体语境下政府信息接收和处理能力的不足。故此,政府新闻发布必须寻求“沟通”与“对话”,只有“沟通”与“对话”才能消除歧义,只有“沟通”与“对话”才能达成真正的理解与共识。而在具体的新闻发布情境中,“沟通”与“对话”可以分解成“三步走”的策略:第一步,根据事件本身和舆论关切,拟定需要回应的信息点;第二步,对需要回应的信息点及时发布,并密切监控舆论反应;第三步,根据事态发展和舆论反应,及时推动有关部门做好发布和处置工作,以形成良性互动。

[1](德)乌尔里希·贝克.风险社会[M]. 何博闻,译. 南京:译林出版社,2004:15.

[2]林丽婷. “断裂”的议题与“旁观”的媒体:基于湛江市微博直播述职述廉工作的案例研究[D]. 广州:中山大学,2014:14.

[3](美)塞缪尔·亨廷顿.变化社会中的政治秩序[M]. 李盛平,杨玉生,译. 北京:华夏出版社,1988:40-41.

[4]Beck Ulrich(1992). Risk society: Towards a new modernity. New Delhi: Sage,p23.

[5]曾丽红,曾励.新媒体语境下政府新闻发布工作新探[J]. 现代传播,2012,(10):159.

[6]刘雪松. 汕头群众不明的是什么真相[N]. 钱江晚报,2014-09-29(A0024).

[7][8]《新闻1+1》今日关注. 汕头“926事件”,怎么让群众“明真相”?[EB/OL]. http://www.cctv.cn,2014-09-30.

Analysis of News Release Consciousness of Sudden Mass Incidents in the Context of New Media from the Public Opinion Heat——Empirical Research Based on “Shantou Event”

ZENG Li-hong

(Sun Yat—sen University, Guangzhou 510006, China; Shaoyang University, Shaoyang 422000, China)

In this paper, the author would tease out the public opinion development process and law of “Shantou Event” through the methods of process tracing, data analysis and text analysis. The study found that because local government lacked interactive communication idea, public opinion eventually escalated and disintegrated. On the basis of the empirical case, the author would propose some ways of normative consciousness and strategy for the government to release news.

new media; public opinion; news release

2015-06-10

湖南省社科基金项目(08YBB096);湖南省普通高等学校教学改革项目湘教通([2012]401号—394号)

曾丽红(1976—),女,湖南邵东人,中山大学政治与公共事务管理学院博士生,邵阳学院中文系副教授。

G210

A

1672—1012(2015)04—0050—06