基于人权发展观的指标体系:理论基础与指标建构*

2015-02-23王若磊

王若磊

基于人权发展观的指标体系:理论基础与指标建构*

王若磊**

传统以经济增长为核心的发展方式弊端已经逐步显现,建构一套“基于人权发展观的指标体系”能为转变发展方式提供有益借鉴。“基于人权的发展观”是21世纪以来在国际社会确立的新的发展范式,它将人的全面发展置于发展的核心位置。通过“可行能力”这一概念可以使人的发展具有可度量性,而基础的可行能力主要包括生存、财富、知识和权利四大要素。《联合国人类发展报告》对各国人类发展状况作出了较为明晰的展示和概览,然而作为一国内部合理并符合实际的发展指标体系,其还稍显简单粗糙,应当尝试建构一套适合我国当前发展状况的“基于人权发展观的指标体系”。该体系主要包括8个一级指标,46个二级指标,近百项三级指标。

基于人权的发展观 人的发展 可行能力 指标

当代中国,发展一直被看作硬道理。改革开放三十年来取得的成绩大都可以归功于以发展为根本指导思想的实践。不只在中国,发展也是人类社会永恒的主题,它与进步一脉相承,是人类走向繁荣和富足的动力和路径。然而,何为发展、如何发展、发展的目标是什么,这些具有根本性的实质问题在传统发展观的弊端逐步显现的今天,更加迫切地拷问着我们。在新的时代条件下,更新发展观念、重新设置发展评价坐标成为了我们必须面对的迫切任务。本文旨在以21世纪以来国际社会确立的“基于人权的发展观”为借鉴,在分析其理论渊源、挖掘其构成要素、介绍相关指标体系的基础上,结合我国实际,尝试提出一套适合我国当前发展状况的评价指标体系,为探索转变发展方式的新路径与新模式提供借鉴。

一、基于人权发展观之实质

“基于人权的发展观”是进入21世纪后国际社会确立的新的发展范式,并逐步在世界范围内得到认可。长时间以来,评价发展的核心标准一直是经济增长,特别是整体性经济总量的上升,具体指标是GDP或GNP,此类数据上升就是发展,上升得快就是发展得好,下降就是发展减缓或者发展停滞。这一观点有其深厚的理论渊源、历史依据和人性基础。它是人类社会进入商工文明以来共同生活的压倒性目标,是资本主义和工业化后确立起来的物质主义意识形态的核心表征,表明了物质的需求及进一步的享受在人类生活中的基础性地位。追求经济增长无可厚非,是人性使然。然而,单纯以经济增长为目标的发展模式会带来诸多弊端,典型的如环境污染、能源枯竭、贫富分化、权利被侵犯等,最终导致发展背离“善好”的价值目标,反而给人类带来惨痛的经历甚至灾难。此后,以经济增长为核心的发展观虽几经合理化,但并没有从根本上摆脱这一范式。

进入21世纪,在反思传统以经济增长为中心的发展观的基础上,国际社会提出了“基于人权的发展观”(human rights-based approach to development)这一全新的发展理念。本质上,“基于人权的发展观”是将人的发展而非经济的增长视为发展的核心,通过考察发展过程中人自身是否受益、是否得到全面的发展作为衡量发展的关键标准。这种发展观认为,发展的最终目的并不是经济增长本身,而是一个更为实质性的目标,即人的福祉(well-being)。为此,经济增长的确是一个手段性、工具性的必要条件,但不是充分条件。它是发展的基础,但也只是其中的一个部分,方式方法不能背离发展的目标。而如何衡量人的福祉,本质上就是看人的全面发展,无论个人还是群体都能在先前基础上于各个层面、各个领域不断提升。如此一来,相对于传统发展观,这一观念有着更为厚重的哲学基础和道德吸引力,它将人的发展置于发展的核心位置,把发展的视角从物质增长转换到了人身上,体现了对人的价值和尊严的尊重。

根据笔者的分析,1王若磊:《基于人权发展观的证成》,待刊稿。基于人权的发展观这一理念可以作如下阐述:该观念形式上是将人权的标准、规范和原则纳入发展的政策、规划和目标之中,实质上分为消极和积极两个层面:消极层面是基于人权保障的发展观,即要求在发展过程中以人权为底线性标准,不克减、不剥夺、不侵犯基本人权;积极层面是基于人权实现的发展观,即发展的目标是不断扩展人的实质性选择能力,尽力消除影响人类发展的各种障碍,为人的发展提供基础和可能,最终实现人的全面发展这一实质意义上的人权。

实际上,这一发展观的形成与确立也经历了一个较为漫长的过程。如前文所述,发展长时间被看作是经济领域的事情,而人权更多地出现在政治领域。直到20世纪90年代,随着人权在国际事务中重要性的不断凸显,两个原本分离的概念逐渐出现了合流。1993年,世界人权大会通过的《维也纳宣言和行动纲领》(Vienna Declaration and Programme of Action)指出,“发展和尊重人权与基本自由是相互依存并且相互促进的”。2世界人权大会:《维也纳宣言和行动纲领》,1993年6月25日通过。之后,出现了人权逐步吸收发展的倾向,基于人权发展观的雏形开始显现。1997年的《联合国改革方案》(UN Reform Agenda)指出要将人权工作整合进联合国的所有工作之中,首次提出需要“建立一个基于权利的发展观”。

进入2000年,“基于人权的发展观”在联合国发展计划署主题为“人权与人类发展”的《2000年人类发展报告》(Human Development Report 2000)中得以确认。这时,基于人权的发展观正式将发展从经济领域中“解放”出来,开始看重人的发展。该报告表达了这样一个基本观点:“人的发展对于实现人权至关重要,而人权对于人的全面发展也至关重要。”它认为,人的发展和人权“分享同一视野、共享同一目的——即保护无论身处何地的所有人的自由、福祉和尊严。”3之后,时任联合国人权最高事务专员(UN High Commissioner for Human Rights)的玛丽·罗宾逊(Mary Robinson)女士进一步指出,“基于人权的发展观是关于人类发展过程的一个概念性框架,它在规范层面基于国际人权标准,在实践层面目标在于促进和保障人权。本质上,基于人权的发展观将国际人权体系中的规范、标准和原则纳入发展的规划、政策和过程之中”。4M.Robinson,“WhatRightsCanAddtoGoodDevelopmentPractice”,inAlstonandRobinson,eds.,HumanRightsandDevelopment:TowardsMutualReinforcement,OxfordUniversityPress,2005,p.38.联合国人权最高事务专员办公室认为这一概念至少包含三个特征:(1)“在发展政策和计划制定时,一个重要的目标就是实现人权”;(2)“基于人权的发展观指明权利人及其权利,相对应的义务人及其义务,并且努力使权利人行使权利以及要求义务人履行义务的能力逐步加强”;(3)“从国际人权条约中产生的原则和标准必须在所有领域、所有阶段指导所有的发展实践和规划”。5OfficeofUNHighCommissionerforHumanRights,FrequentlyAskedQuestionsonaHumanRights-BasedApproachtoDevelopmentCooperation,www.ohchr.org/Documents/Publications/FAQen.pdf.pp.15-16.2003年联合国专门发布了一个关于基于人权发展观的共识性文件,名为《基于人权发展观的合作:联合国机构间的共识》(The Human Rights-Based Approach to Development Cooperation: Towards a Common Understanding Among UN Agencies)。6UN,TheHumanRights-BasedApproachtoDevelopmentCooperation:TowardsaCommonUnderstandingAmongUNAgencies.共识包含三方面的内容:(1)所有发展合作、政策和技术支持都必须促进《世界人权宣言》和其他国际人权文件中的人权之实现;(2)《世界人权宣言》和其他国际人权文件中包含的人权标准和原则要指导所有发展合作和项目的所有环节和阶段;(3)发展合作目标在于促进义务主体履行义务和权利主体主张权利的能力。至此,基于人权的发展观在国际社会得以确立,成为了一种新的并广受认可的发展观。

在这里,“基于人权发展观”的轮廓已经较为清晰。它的实质就是将发展的视野从经济增长转化到人权的保障和实现之上,以人本身是否得到发展作为衡量社会发展程度、评价社会发展状况的规范性指标。简言之,基于人权发展观的实质就是人的全面发展。

二、基于人权发展观的评价要素:能力清单

那么,如何衡量人的全面发展呢?或者说,如何使人的发展这一目标真正具有可度量性(measurability)?这一问题直接和“基于人权发展观”的评价要素相关。

回答这一具有实践指向的问题,一个可行的方法是在理论上回到阿玛蒂亚·森(Amartya Sen)的能力主义进路(capability approach)。“基于人权的发展观”是经由阿玛蒂亚·森的理论之手创立的,他最终将发展证成为人的发展。从1990年第一部人类发展报告开始他就是专家组成员和核心智囊,正式确立“基于人权发展观”理念的《2000年人类发展报告》中,森更是亲自撰写了第一章“人权与人类发展”。此前一年,他出版了《以自由看待发展》一书,详细论证了这一观念。在森看来,并不能把发展看作GDP增长、个人收入提高、工业化、技术进步、社会现代化等此类物质领域的变化,发展本质上应当是人的全面发展;而人的发展需要通过“可行能力”这一概念来衡量,人的发展是人的可行能力不断扩展的过程。7[印]阿马蒂亚·森:《以自由看待发展》,任赜、于真译,中国人民大学出版社2002年版,第2页。阿玛蒂亚·森借助“可行能力”(capabilities)这一概念在理论上系统地阐释了这种全新的发展观,形成了“以自由看待发展”这一命题。

因此,理解“人的发展”的核心是把握“可行能力”这一概念。那么二者是什么关系呢?在森的理论中,可行能力是一种实质自由(substantive freedom),它是保障人们追求自己目标的基础,通过可行能力人们能够实现其他更为长远的目标;或者说可行能力是人们能过自己所愿意过、所珍视过的生活的前提和保障。它使人们“真正有机会”选择自己想要过的生活,而不会由于此类能力的匮乏失去这一机会。基于可行能力的选择自由越充分,一个人主导自己生命的能力就越强,选择自己所珍视生活的可能就越大,人生规划中的长远目标越有可能实现。

举例而言,一个人希望成为有知识的人,但缺乏财富、缺乏基础教育设施、缺乏获取信息的有效渠道等都可能是这一目标实现的实质限制。甚至说,在极端缺乏财富的情况下,一个人可能不会产生成为饱读诗书之人的愿望。这时,财富就成了人生目标实现的障碍,而本来这个人可能极具理论天赋。同样,健康如营养或医疗条件等方面的限制也可能是一个人为一定行为的实质障碍:身体羸弱可能会阻碍一个人实现环球旅行的愿望;又或者,我们往往都不会认为一个疾病缠身的高收入者或者在深山老林里坐拥万贯家财的人是幸福的。这些内容构成了一个人可行能力的基础,发展的目标就是逐步消除这些障碍,使之越发充分地供给,并尽可能公正地分配,让每个人都以此为基础才有可能在更高的程度和层次上实现自己的人生规划和潜能。但这种公正不是形式上的平等,而是对弱势者及有需求的人有所倾斜,确保一定程度的实质平等,亦即尽可能的实质起点平等。8此观点类似于罗尔斯正义理论中的差异原则。罗尔斯认为,社会不平等应当对不利者有利,正义的社会应当保证“公平的机会平等”(fairequalityofopportunity)。“公平的机会平等”并不是“唯才是举”式的形式机会平等(formalequalityofopportunity),因为后者并没有考虑到自然的和社会的天赋不平等带来的实质差别,这些差别在道德上任意的,进而是不应得(undeserved)的。有所倾斜地保证实质的起点平等,特别是倾向于社会最少受惠者,对于每个人在社会中公平竞争和成就自我而言都具有基础意义,因为人们都受制于自己的社会地位,只能在其之上展望有限的人生前景。公平的机会平等,就是使人尽可能不被出身所决定,保障能力大致相同、愿望基本类似的人能成就一个大体相当的人生。参见[美]罗尔斯:《正义论》(修订版),何怀宏等译,中国社会科学出版社2009年版,第2、11、12节。

基于这一认识,“社会合作”(即人类相互间的政治、经济、文化等互惠交往系统)、“可行能力”和“人的发展”之间形成了一个环环相扣的链条。社会合作的首要目的是逐步消减对可行能力的限制,保证人们不会因此失去主导自己生活、过自己所珍视生活的可能,并尽可能提供更充实、丰富的可行能力,在此基础上实现人的全面发展。反过来,人的发展的基础是可行能力,而可行能力需要社会合作来生产、供给与分配。总之,人的发展是发展真正的核心概念和最终目标,是衡量社会发展程度的首要标准。

因此,挖掘了什么是阿玛蒂亚·森所谓的可行能力,就基本把握了何为衡量发展的核心要素:发展就是看实际能够提供多少有效的可行能力,而可行能力即为衡量发展程度的指标。对于森而言,基础的可行能力(basic capabilities)是一定程度上成就一些事情所需的基本的、关键的、重要的能力,是为了生存或免予贫困及其他剥夺而为一定基础性行为的自由。9Robeyns,TheCapabilityApproach,TheStanfordEncyclopediaofPhilosophy(Summer2011Edition),http://plato. stanford.edu/archives/sum2011/entries/capability-approach/.Sec.2.6.他并没有直接给出一个清单,在他看来,对于何为基础可行能力的界定,需要经过民主过程的商议和选择。10Robeyns.Robeyns,“TheCapabilityApproach:aTheoreticalSurvey”,JournalofHumanDevelopment,2005(6).pp.93-112.但无论如何,在森看来,健康、财富、信息知识等都是必不可少的核心能力。这些基本要素,如信息、财富、权利、知识、健康、机会等,其匮乏都会限制一个人实际的选择能力。11同前引7,阿马蒂亚·森书,第11页。

不同于森,与他齐名的能力主义进路政治哲学家纳斯鲍姆(M.Nussbaum)给出了自己经过多年思考的完整清单,核心的功能 性 可 行 能 力(central human functional capabilities)一共10项,12MarthaNussbaum,WomenandHumanDevelopment,NewYork:CambridgeUniversity.Press,2000,pp.78-80.包括:(1)生命,(2)身体健康,(3)身体完整,(4)感觉、想象和思想,(5)情感,(6)实践理性,(7)归属感,(8)其他物种如动植物和自然,(9)游戏和享乐,(10)对其周遭环境的控制,包括政治的和物质的环境。当然,纳斯鲍姆清单上的这些可行能力大都是内在的或者自然的禀赋,用她的话讲有些内在的可行能力是天赋的,运气使然。不过她仍认为政府可以努力提供这些核心能力的社会基础(social basis)。13同前引12,Nussbaum书,第78页。

这一能力主义的理论进路看上去和罗尔斯正义理论中的基本善(primary goods)有些许类似之处。罗尔斯假设基本善是“理性人无论想要别的什么都需要的东西”,而且“如果这些善较多,人们一般都能在实现他们的意图和接近他们的目的时确保更大的成功”。14同前引8,罗尔斯书,第71页。也就是说,无论一个人想要做什么或者成就什么,这些基本善既是他/她想要的,也是其长远目标得以成功的基础,它们会给这些目标的成功带来更大可能性。在罗尔斯的理论中,基本善是无知之幕背后相互冷淡的理性立约者在资源等匮乏环境下考虑的关键内容和主要的立约动机,也是正义二原则中差异原则分配的主要对象,是任何合理的人生规划在即使不知道细节和特殊目标时都想要的。15同前引8,罗尔斯书,第110页。在罗尔斯看来,正义的对象是社会基本结构,而社会基本结构主要处理的是基本权利和基本善的分配问题。罗尔斯的基本善包括“权利、自由、机会、财富和自尊的社会基础。”然而,基本善并不包含健康、精力、智力等内在内容,他认为这些要素都是自然禀赋,虽受社会制度影响,但并不在社会的直接控制之下。16同前引8,罗尔斯书,第49页。基本善和可行能力之间的差异不是本文的重点17区分参见[印]阿马蒂亚·森:《正义的理念》,王磊译,中国人民大学出版社2012年版;阿马蒂亚·森:《什么样的平等》,闲云译,《世界哲学》2002年第2期;徐向东:《能力探讨与基本的善》,《云南大学学报》(社会科学版)2004年第 6期。Robeyns,“TheCapabilityApproach:atheoreticalsurvey”,JournalofHumanDevelopment,Vol.6,No.1,2005.Robeyns,TheCapabilityApproach,TheStanfordEncyclopediaofPhilosophy(Summer2011Edition),http://plato. stanford.edu/archives/sum2011/entries/capability-approach/.,在这里就功能和目的而言我们暂时把它们等同视之,即都是实现人们长远目标和人生规划——即人的发展(自我实现、自我成就、过想要过的生活)——的基础性要素。也就是说,我们也可以把基本善视为人的发展的指标,罗尔斯的基本善清单也是一种衡量人的发展的要素清单。

那么,在上述理论的基础上重新梳理这个问题,要把握人的发展的核心指标,使人的发展具有可度量性,需要依次回答下面三个问题:第一,如何衡量人的发展?第二,衡量人的发展具体有哪些要素?第三,这些要素需要靠什么指标来体现?

首先,如何衡量人的发展?通过前文的论述我们已经看到,衡量人的发展需要借助“可行能力”这一概念。一般而言,发展本身是一个空洞的概念,人的发展也一样,不具有可度量性,必须落到实处,如经济指数、收入水平、工业化程度等。通过前文的论证,我们将发展落在了人的发展之上,又将人的发展落到了人的可行能力之上,这样就使发展成为了一个可度量的概念。可行能力,既是人的发展的基础,又是社会合作的目标。一方面,可行能力作为人的发展的基础表征着人的发展程度;另一方面,作为发展目标,社会合作都要围绕可行能力扩展这一目标展开,最终靠可行能力的不断扩展提升人的发展程度。这样,我们就为发展更新了一个新的度量指标——可行能力,它决定着一个人的生活质量(quality of life)。

其次,衡量人的发展有哪些具体指标呢?或者说哪些是核心或基础的可行能力呢?通过前文的论述我们可以发现,阿玛蒂亚·森并没有进行清晰明确地列举,纳斯鲍姆的清单则过于内在化,和“政府”或“社会”这一外在的实质主体能提供的内容之间还存在一定隔阂,主要是自然禀赋和内在要素虽然不可避免地受到制度和社会的影响,但并不受其直接控制和分配。因此,我们需要找到的是通过社会合作体系,或者是在政府的调控、治理和协助下能获取并有效供给的一些可行能力。这里我们将简要列举一些核心的要素。对它进行扩展并转换为具体指标的任务(即上述第三个问题)将留在最后一节讨论。

第一是生存。人类发展的前提是为了更好地生存。生存至少包括两个层面,即健康和安全。可以说,“生命存续”内在的表征是健康,外在的保障是安全。一方面,身体健康是人生存和发展的前提,缺乏基本健康的体魄大多数人都无法实现其他任何的人生目标。因此,健康是可行能力的一个关键要素。它又可以进一步表现在诸多方面,就社会合作能产生和供给的而言,较为关键的因素包括医疗保健水平、食品药品安全、残疾人保障以及环境保护等。另一方面,安全是人生存的重要保障,因此也是一项重要的表征生存的可行能力。它可以进一步主要表现在社会治安水平、意外死亡发生状况等方面。

第二是财富。财富和健康一样,是一个人成就其他长远目标和人生规划的重要基础。有些人可能并不看重或在乎这一点,甚至对金钱嗤之以鼻。但要作为一个较薄的理论起点、较为公允的前提预设和一个符合大多数人情况的基本事实,财富的确在大多数人甚至每个人的生命中扮演着重要角色。没有财富生存都无法得到保障,更何谈发展。在商品交易的时代,生存所需的外物大概除了空气都需要购买。因此,财富也是一项基础性的可行能力,它和基本生存相关,是一个人体面和尊严的保障,更是其成就人生目标的基础。虽然财富不是人类发展的充分条件,但一定是必要条件。而且可以说,在大多数情况下,财富越多,可以成就的事项就越多,人的发展就可能更充分。比如由于缺乏教育资金,一个和爱因斯坦拥有同等天赋的孩子很可能无法实现其潜质。同样,一个严重缺乏财富的人可能都不会产生环球旅行的念想。当然,财富在达到一定程度后,其增长对于人类发展的边际效用会逐渐递减,因此,基本且体面的收入和生活保障对于人类发展而言至关重要。

第三是知识。仅有健康和财富是不够的,至少还需要一个要素才能称之为“发展”,否则就缺乏“进步”这一维度。我们很难说一个强壮而富有的文盲在一定程度上是一个完善的人。知识或者说有用的信息对于人的发展必不可少,不仅指获取收入和财富的知识,还包括享受生活、提升境界的讯息。知识依靠信息获取,是信息的有效转化;而获取信息的途径主要有两种:一是通过接受教育获得的知识,二是通过媒介获取的资讯。前者是基础性和制度性的,而后者是扩展性和日常性的,都对人的发展而言必不可少。因此,知识作为一项关键的基础能力主要体现在这两个方面。

第四是权利。在前三类基础的实质性物质要素之外,还有一项制度性要素,即权利。如前文所述,基于人权的发展观首要含义是指消极层面上基本权利不受克减与侵犯。权利,虽有诸多界定,但无论如何定义,至少是一种小范围的主权。18H.LA.Hart,EssaysonBentham:StudiesinJurisprudenceandPoliticalTheory,ClarendonPress,1982,p.183.因此,它体现着一种受到法律保护、在一定范围内不受侵犯的选择自由:积极意义上指能成就一定目标,类似于机会;消极意义上指能免予一定干涉,类似于豁免。权利作为一种可行能力,并不是指权利越多越好,而是意在两个方面:权利的平等与权利的保障。权利的平等是指权利和义务在一般意义上不加区分地、公平地赋予所有公民,存在区分也应秉承合理的区分标准,如城乡户籍制度的划分就是权利不平等的体现。权利平等还包括实质的机会平等或者说制度性权利的平等,如就业公平,或者高等教育入学考试及录取资格的分配平等。权利的保障主要是指对法定权利不加区别地同等保护,使其在法律制度的框架内都能实现,受到侵害都能得到救济,不因权利主体社会地位、经济状况、民族宗教等方面的不同有所区别,不选择性执法、司法。

其他还有一些要素,如公共服务、科技创新等可能不是基础性的,抑或是衍生的或非核心的,因此在上述简要的清单中并未纳入。而另一些内在的要素如归属感、荣誉感、充沛的精力、享乐等,如前文所述,更多地表现为自然的禀赋,社会合作大多无法直接控制或者并不具有特别迫切性,而且在一个较长的时间跨度内通过健康的改善、教育的提高、财富的使用、权利的平等和保障等是逐渐可以矫正的或者缩小差距的。基础性的可行能力,是其他更高级、更先进可行能力的基础,就像大多数人首先要满足温饱才能进一步成就其他一样。

三、联合国人类发展报告指标体系

我们已经将发展的核心证成为人的发展,并将人的发展的衡量标准确定为可行能力;然而,上述诸如生存、健康、知识、教育、财富、权利等可行能力又需要通过什么样的具体指标来体现呢?也就是说,现实中,如何以社会供给的视角来有效地表征健康、知识、权利等非物理性要素呢?只有将可行能力转化为具体指标,才有了衡量发展的实质标准。本节将在描述意义上介绍联合国《人类发展报告》中的指标体系,作为一种有益的启发和借鉴。下一节在前文的基础上结合我国当前的具体情况,探讨我国“基于人权发展观指标体系”的建构问题。

联合国《人类发展报告》从1990年发布伊始就试图将发展的视角从经济增长转换到人的发展上。经过二十多年的发展完善,逐步形成了一个较为合理的指标体系,用来衡量一国人类发展的基本状况,并且逐步得到了世界范围的公认。本节对联合国“人类发展指标体系”的简要介绍分为四个部分:一是核心指数和主要指标;二是计算方法;三是世界排名基本概况;四是该指标体系中我国人类发展的基本情况。上述这些内容主要以最新的《2014年人类发展报告》为例进行介绍,共囊括了全世界187个国家和地区的发展状况指数。19联合国发展计划署:《2014年人类发展报告——促进人类持续进步:降低脆弱性,增强抗逆力》(中文版)。UNDP,HumanDevelopmentReport2014。中英文报告均可在线获取:http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hdr/2014-human-development-report/。

首先,“人类发展指数”中包括哪些指标和指数。联合国《人类发展报告》中的核心指标是“人类发展指数”(Human Development Index,HDI),主要用三方面的数据体现人类发展基本情况,简单来说即前文分析过的三个基础性可行能力,即健康、知识和财富。在2010年之前,这三方面的可行能力主要通过以下三个指标来体现,分别是预期受寿命、受教育程度(包括成人识字率和初中高等教育综合入学率)和人均国内生产总值。2010年之后,这三个数据更合理化地被替换为预期寿命、平均与预期受教育年限、按购买力换算的人均国民总收入三个指数,并延续至今。

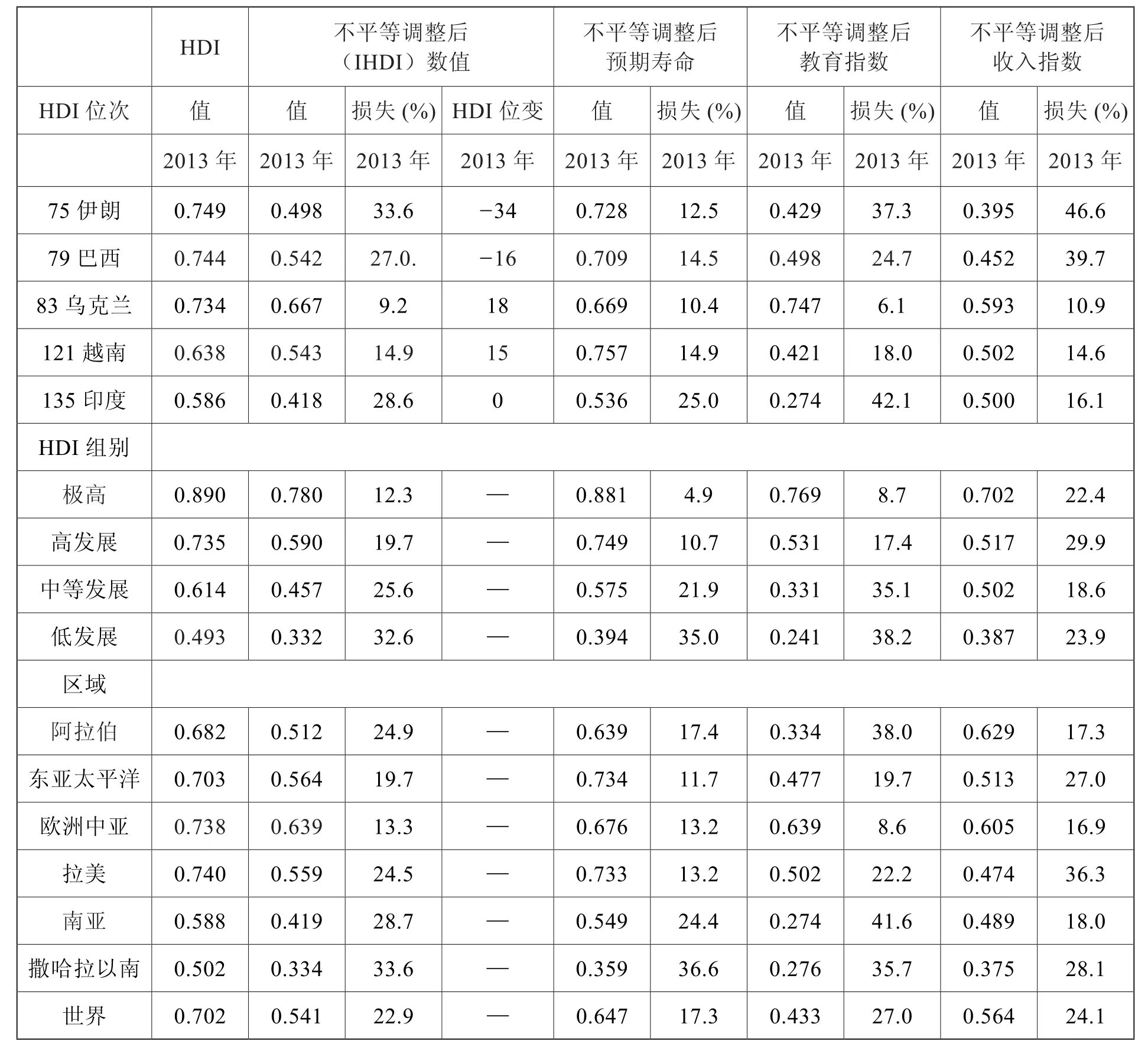

在“人类发展指数”(HDI)的基础上,联合国《人类发展报告》又发布了一组数据,即“不平等调整后的人类发展指数”(Inequality-adjusted Human Development Index)。它进一步考虑了现实生活中的不平等因素,即将上述数据在贫富、优劣等差异幅度的基础上重新计算,形成了新的统计结果,体现了一个国家在健康、教育和收入上所取得的平均成就,更加真实地反映了人类发展水平。20联合国开发计划署:《2014年人类发展报告》,第157页;《2013年人类发展报告》,第141页。据统计,2010年的人类发展指数考虑不平等因素后,全球人类发展指数平均损失22%,平均值从0.62%下降到0.49%,全球从高人类发展水平下降到了中等人类发展水平,下降幅度从最小的捷克6%到最大的莫桑比克45%。21联合国开发计划署:《2013年人类发展报告》,第10页。也就是说,考虑到不平等因素,当今世界各国的人类发展水平还是不容乐观的,也从一个侧面反映了大多数国家内部发展差异巨大、发展并不均衡。

联合国《2014年人类发展报告》还提供了三个实验性指数,分别为“多维贫困指数”(Multidimensional Poverty Index)、“性别不平等指数”(Gender Inequality Index)和“性别发展指数”(Gender Development Index)。“多维贫困指数”以家庭为单位,对在健康、教育及生活水平等方面遭受剥夺后一国发展的基本状况进行实验性评估,主要反映了陷入贫困人口的发生率及贫困程度。22同前引20,《2014年人类发展报告》,第157页;《2013年人类发展报告》,第142页。“性别不平等指数”体现男女之间发展水平的对比,主要依据孕产妇死亡率、未成年人生育率、女性在议会中的席位、女性和男性至少接受中等教育的人口比,以及男性女性劳动力市场参与率加权计算而出。“性别发展指数”为2014年新近引入,它将一国男性和女性之间的人类发展数值进行对比,反映性别在各国人类发展方面的成就差异。

此外,还有10个具体的人类发展指标,在不同的方面体现人类发展的程度。它们分别为“健康:儿童及青少年”(Health: children and youth),“成人健康与医疗开支”(Adult health and health expenditures)、“ 教 育”(Education)、“资源控制与分配”(Command over and allocation of resources)、“社会能力”(Social competencies)、“人身安危”(Personal insecurity)、“环境”(Environment)、“国际一体化”(International integration)、“人口趋势”(Population trends)和“对个人福祉的感受”(Perceptions of well-being)。23下述指标及其构成,参见前引19,联合国发展计划署:《2014年人类发展报告》,第157—158、184—223页。以上这些指标又由诸多具体数据反映。比如《2014年人类发展报告》将原本统一计算的健康指数更为合理地分为儿童青少年健康和成年人健康。“健康:儿童及青少年”的具体数据包括母乳喂养百分比、疫苗接种率、千名活产儿死亡率、产前检查覆盖率、儿童营养不良百分比、年轻人艾滋病流行情况(占15—24岁的人口百分比)等。而“成人健康与医疗开支”包括成人死亡率、成人肥胖率、成人艾滋病感染率、预期寿命、每万人医生数、医疗开支占GDP的比率以及医疗开支中自付比率等。

又如“教育”这一指标,包括识字率(成人识字率、青少年识字率)、受过中高等教育的人口比率、总入学率(分为学前、初、中、高等教育)、教育质量(包括受过专业教学培训的小学教师比率,15岁学生阅读、数学和科学的平均分,师生比率)、小学辍学率、教育占GDP比率等具体指数。

“社会能力”包括就业与脆弱性、养老金领受率、每10万人自杀率、初生登记率等。其中第一项就业与脆弱性包括就业人口比率、弱势就业率、青年失业率、童工比率、强制带薪产假天数等数据。

“环境”这一指标主要靠下列指数体现:初级能源供应(石化燃料、可再生资源占比)、排放量(二氧化碳总量和人均量、人均温室气体排放)、自然资源(自然资源消耗占GNP的百分比、森林面积占土地面积的百分比、淡水获取在可再生水资源总量的百分比)、环境影响(每百万人年均自然灾害死亡人数、生活在退化土地上的人口、室外空气污染、室内空气污染、不卫生的水)等。

《2014年人类发展报告》相较于2013年还增加了一个补充指标——“对个人福祉的感受”,添加了一些主观性数据,主要是相关民意调查的结果,包括人们对政府的满意度(教育质量、医疗保健质量、生活水平、工作、安全感和自由权、努力解决贫困问题、积极保护环境、对政府的信任度等)和人们对社会的满意度(本地劳动力市场满意度、对他人的信任度等)。

其次,就计算方法而言,不同指标或指数有所不同,测算方法相对也较为复杂,其在每年人类发展报告中基本都有较为详尽的说明。其中,最核心的是人类发展指数(HDI)的计算方法。HDI以国别为对象进行人类发展指数排名,对前述三个维度即健康、教育和财富进行指标测算,三者各占人类发展指数的1/3。其中,健康通过“预期人均受寿命”体现,教育通过两个指标即“平均受教育年限”和“预期受教育年限”体现,二者比重均分;财富以换算为“可购买力的国民人均收入”为标准。这四项指标都设置最大最小值,其中,最大值往往是世界领域内该指标的最大值。具体见表1所示:

表1 日本等四国人类发展指数

在进行每一个指标换算时,都用一国的实际值减去最小值,除以全球最大值减去最小值之差。即:

指数=(实际值-最小值)/(最大值-最小值)

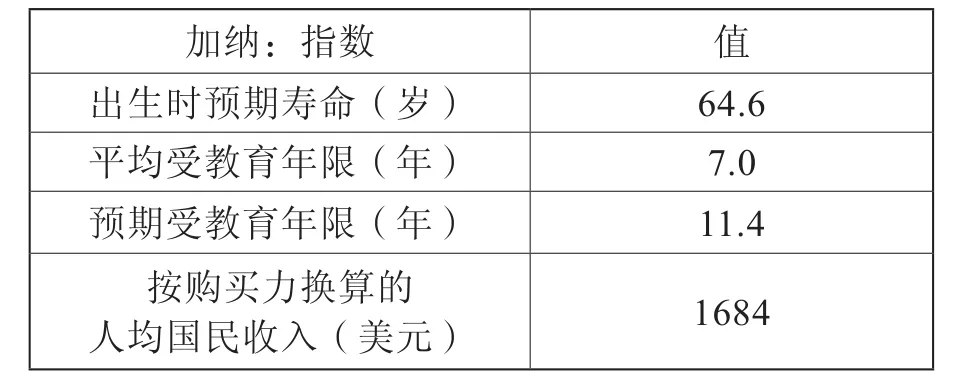

三项数据权重一致,相加除以3就是一国的人类发展指数。《2013年人类发展报告》以加纳为例演示了计算方法(见表2):24UNDP,HumanDevelopmentReport2013,TechnicalNotes.

表2 以加纳为例演示指数的计算方法

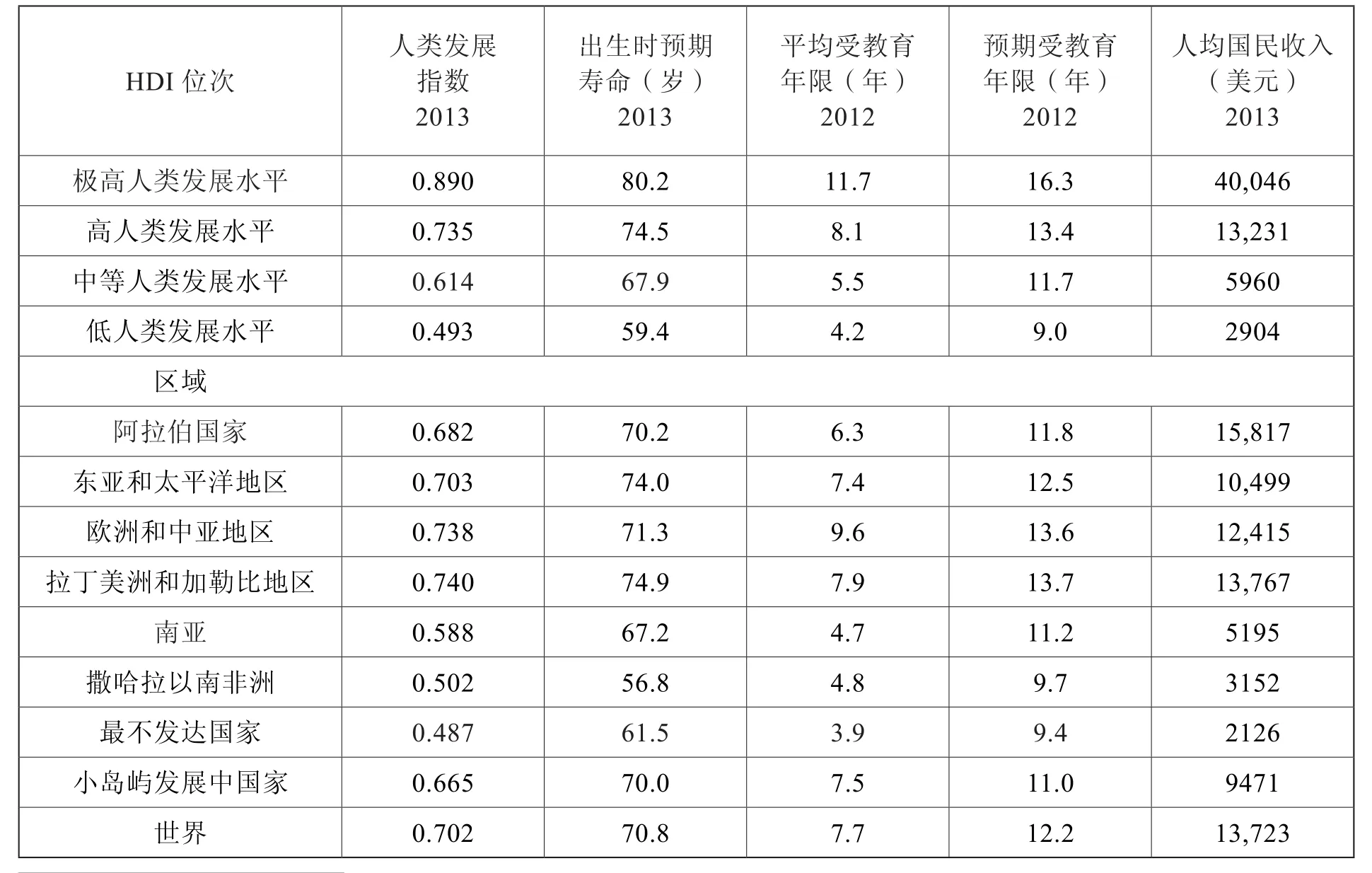

第三,借助《2014年人类发展报告》中的数据,我们再来概览一下当今世界人类发展状况几个主要方面的基本情况:25本节图表数据均来源于《2014年人类发展报告》,作者有选择性地摘取了部分数据并重新制表。当然,本文的重点并不在于对指标进行数据分析进而把握世界和我国人类发展基本的变化趋势,这是另一篇文章的主题。本文旨在通过对这些指标的借鉴建立一套适于我国当前发展状况的新指标体系。

1.世界总体情况(见表3):

表3 世界人类发展总体情况

2.世界变化趋势(见表4):

表4 世界人类发展变化趋势

3.世界主要国家和地区的人类发展状况(主要包括一些大国、我国邻国以及相关国家和地区)(见表5):

表5 世界主要国家和地区的人类发展状况

续表

4.不平等调整后的人类发展指数基本情况(见表6):

表6 不平等调整后的人类发展指数

续表

第四,最后是我国在此指标体系中的发展变化情况。从表7可以看出,中国的人类发展水平从1990年开始取得了长足进步,每年均有较大幅度的提升。但是在经不平等调整测算后可以发现,二者差异比较大,虽然全球排名没有变化,但损失超过了22%,下降到了低人类发展水平。其中,寿命不平等损失13%,教育不平等损失23%,收入不平等损失了30%。26相关数据参见联合国发展计划署:《2013年人类发展报告》,第153页。《2014年人类发展报告》的“不平等调整后人类发展指数”中国数据不全,缺乏教育不平等的数据。因此未对中国的不平等状况作出统计。但其他两项,寿命不平等损失9.8%,收入不平等损失29.5%。表7、表8根据《2014人类发展报告》制出,表9根据《2013年人类发展报告》制出。这说明了我国人类发展也存在较为严重的不均衡现象,特别是收入差异方面。

1. 2013年的中国人类发展状况(见表7):

表7 2013年的中国人类发展状况

2.与之前相比的数据变化(见表8):

表8 与之前相比的数据变化

3.不平等调整测算之后的情况(见表9):

表9 不平等调整测算之后的情况

四、当代中国“基于人权发展观指标体系”的建构

本文的第一、二部分通过理论分析将发展的核心转化为人的发展,并进一步将可行能力证成为人的发展的关键和表征,在此基础上较为简要地建构了“基于人权发展观”的基本框架和核心要素。第三部分简要介绍了联合国《人类发展报告》中的人类发展指数和指标,其可以作为建构当代中国相应指标体系的有益借鉴。本节在前文理论分析和实践介绍的基础上讨论当代我国基于人权发展观的指标体系建构问题,使这一理论可以真正落实为一个可度量的标准,作为更新发展观念、转变发展方式、指导发展实践的评价坐标。

当然,完成这一主题还需完成三个任务:第一,我们需要将上述四个核心的可行能力要素——生存、财富、知识和权利——转换成具体、合理的相关指标,使其能够通过具体的数据得以表征。在转化时,一方面要考虑代表性(representativeness)、典型性(typicality)、相关性(relativity),同时还要考虑其可获得性(accessibility)。第二,在上述指标体系的基础上根据和当代中国国情的相关性进行删减、添加和修正,形成完整的参数体系设计。第三,还需进一步确立各个指标在总数据中各自所占的比例和权重,即计算方法的问题。这同样也要考虑我国的具体情况,特别是迫切性与可行性,以其为原则并有所侧重。

特别需要指出的是,能力主义进路的着眼点在于供给而非产出,但能供给多少实际上很大程度上是由产出决定,这是能力主义特别在后发工业化转型国家中能否得以应用的最大挑战。因此,考虑中国问题时我们必须重视这一点,在资源有限条件下如何平衡发展与分配,特别是如何分配的问题。值得庆幸的是,前三十年的高速发展给了我们在一定条件下适当调整发展模式的基础和契机,新时代条件下的重新平衡正当其时,也势在必行。实际上,在产出一定的前提下调整供给分配方案的比重是完全可行的。

在完成这一工作之前,笔者还想表明以下两个观点:首先,虽然就指标体系而言,联合国《人类发展报告》所采用的三个主要指标且权重一致的计算方法相对比较简单;但总体而言,该指标的设计是精当而科学的,从指导思想到主要数据都值得参考,它从概要层面能给予人们一个直观的感受和直接、明确的认知,可以在一定程度上客观表现一个国家大体上的人类发展状况。我们要做的是在此基础上进一步扩展、细化和本土化。

其次,当然,在前文分析基础上建构的这一新指标体系本身并不可能没有缺陷,肯定在诸多方面还有考虑欠周之处,并且需要根据社会状况和发展侧重的变化不断进行调整、修正和完善,它必然是一个具有开放性和可修正性的体系。目前的工作只是提出一个尽可能合理、详尽的初步方案供实践参考和研究批判,

可喜的是,从1999年开始,联合国发展计划署共7次发布了《中国人类发展报告》。2013年8月,联合国发展计划署和中国社科院联合发布了最新的一期报告。该报告不同于全球报告,主要针对我国各省级行政区划的人类发展状况进行统计和排名。当然,整个指标体系没有变化,仍以平均寿命、受教育年限和按购买力换算的人均国民收入三项为主,统计方法也和全球报告一致。

表10是2013年《中国人类发展报告》公布的2010年中国各地区人类发展排名:27表10来源于中国省级行政区人类发展指数列表,http://zh.wikipedia.org/wiki/中国省级行政区人类发展指数列表。

表10 2010年中国各地区人类发展排名

续表

从以上数据可以看出,总体上,近二十年来中国的人类发展取得了长足进步,但地区差异仍然很大,不过已经呈现出逐渐缩小的趋势。28基于前述理由,根据本文的写作目的这里笔者并没有对这一数据进行进一步分析,它将是另一篇文章的主题。

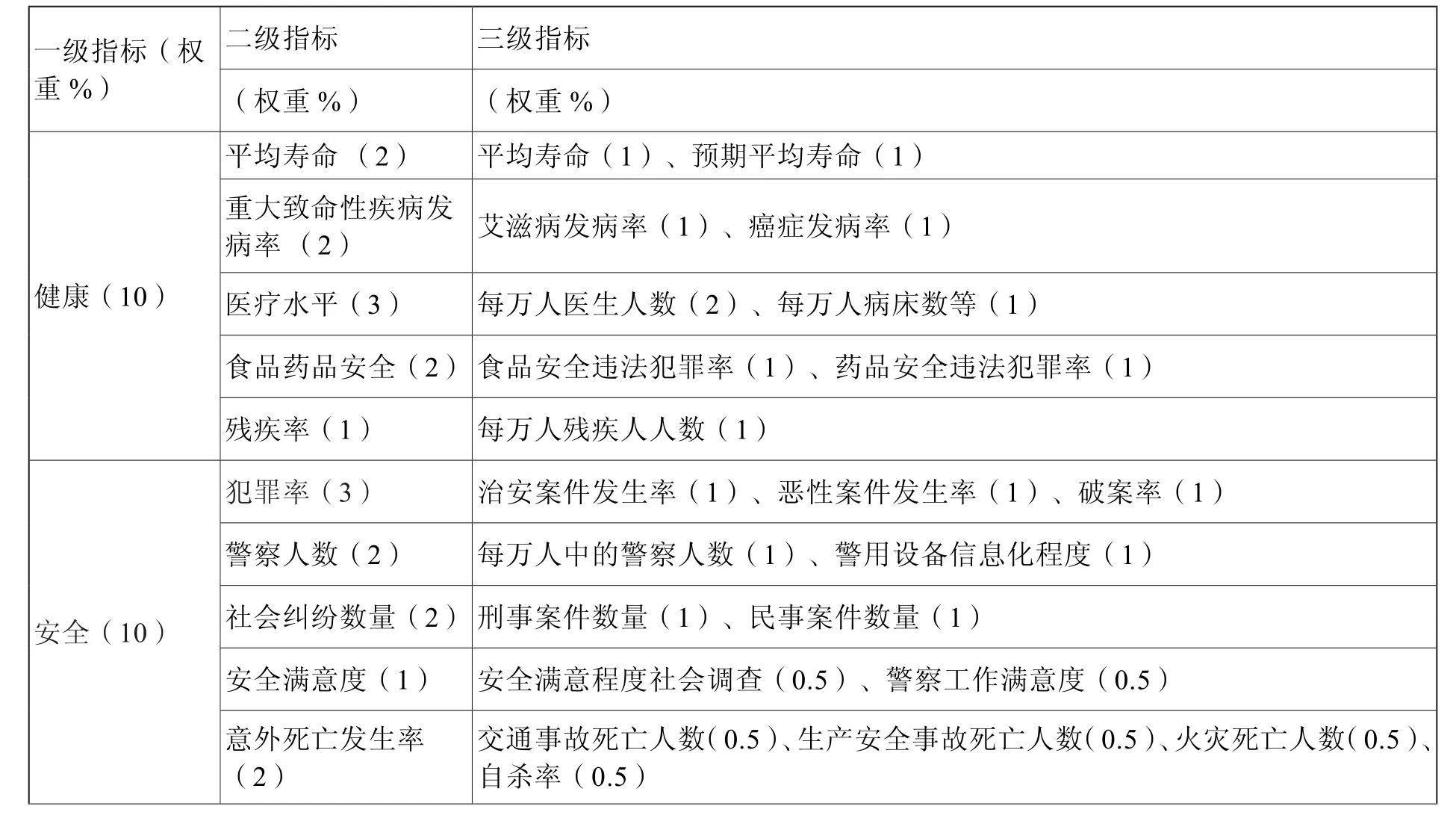

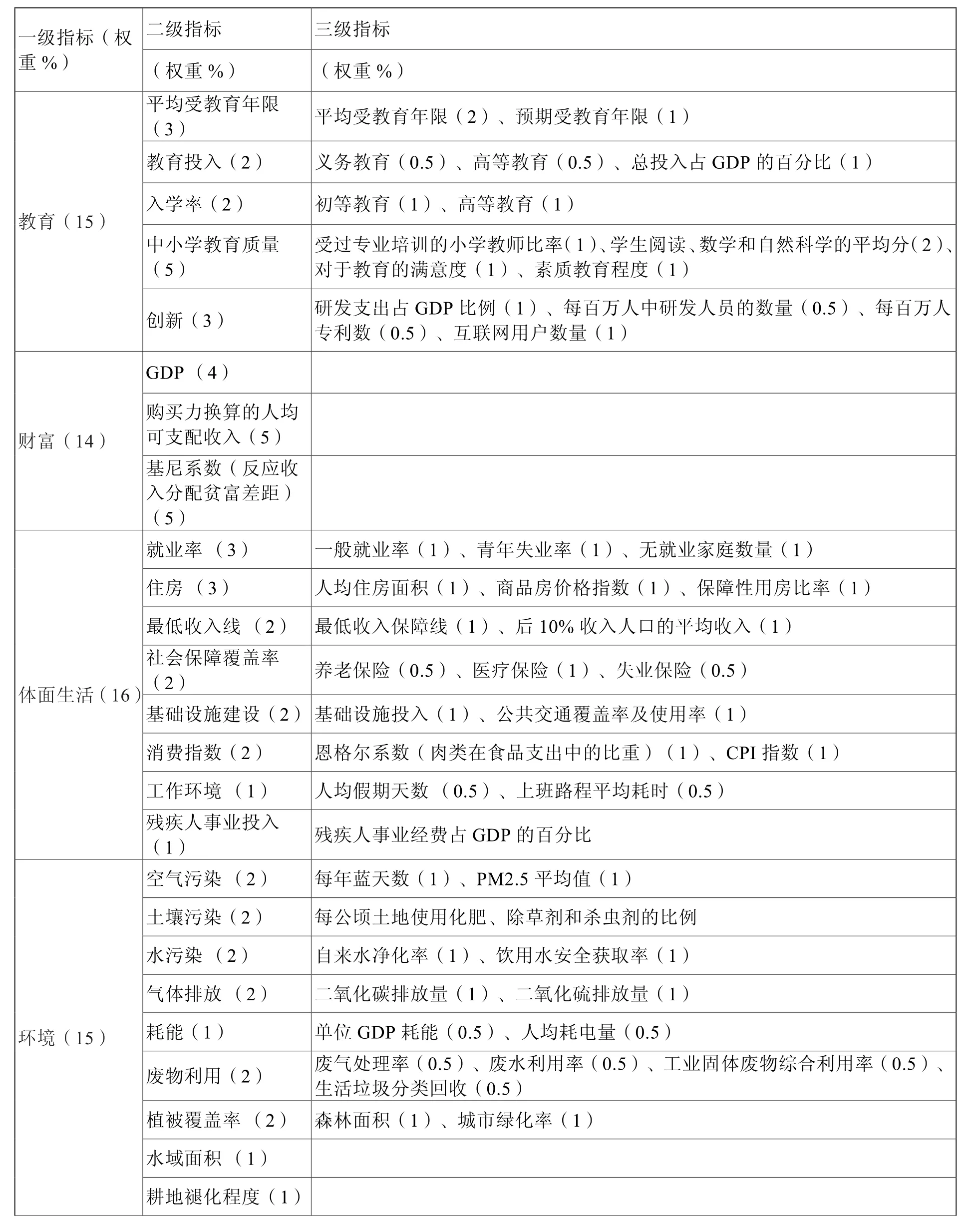

但是,需要指出的是,作为一国内部合理、符合实际并且具有规范性的指标体系,仅仅拥有三个维度、四项指标还显得相对简单、粗糙,并不能精确地体现其真实的人类发展情况。更重要的是,以此简易的指标体系作为反思实践的规范性标准,指导性还不够明确,相关部门也无法根据这一指标体系来修正自己的行为、调整工作的侧重点,其意义必将大打折扣。因此,在前文分析的基础上,本文将给出一个明确而完整的指标体系作为参考。我们首先将第二节分析得出的四个核心可行能力(即生存、财富、知识和权利)分解为8个一级指标(即健康、安全、教育、收入财富、体面生活、环境、权利平等和权利保护),并将这些指标用一些更加具体的二级指数来体现,大部分二级指标又进一步分解为三级指标。在进行二、三级指标建构时,如前文所述,主要综合考虑数据的代表性、相关性、典型性、可获得性,此处不再一一进行说明。

在进行权重划分(总权重为100)时,我们进一步遵循以下原则,主要与当下迫切性与现实可行性有关:1.健康问题最为基础,因此和健康相关的环境、安全等指标综合相加所占比例较高;2.收入和人类发展同样密切相关,现阶段仍存在一定程度的迫切性,因此收入及与财富相关的体面生活综合加起来权重也较高,但考察收入时,应从注重总体性增长转化到平均收益;3.教育较为基础,比例也应当较高,但健康和财富对教育有间接影响,因此比重不如前两者;4.权利平等和保护具有基础性,在资源有限的前提下,其权重日后应当逐步加强;5.暂时不考虑如幸福感、归属感、生活舒适度等更高层次的精神性指标,目前发展水平还未达到这一程度,且这些数据主观性相对较强。

最后,对这些具体指数进行计算时,分别设置最大最小的阈值进行数据间的比较换算,用1以下的3位小数表示,如0.999之后,再根据不同二级指标的权重(即百分比)进行转化,最后综合相加得出一定地域范围内“基于人权的发展”的具体数值。具体指标体系及权重见表11:

表11 “基于人权的发展”具体指标体系及权重

续表

续表

通过理论挖掘和国际比较,至此我们初步建立了一套较为完整的衡量发展的新指标体系——基于人权发展观的指标体系。一套新的指标就是一个新的方向,以其为标准,本文对更新发展理念、轮转发展模式、转变发展方式提出了系统的指引和明确的要求,能有效地指导发展实践。在我国现有发展模式的弊端业已逐步显现的今天,尝试用它来替代传统的以GDP为核心的指标体系,能使发展更加注重人的福祉、更加注重实质公平、更加注重人人受益,给发展增添道德维度,最终实现人的全面发展。

* 本文系中央党校重点课题“转型期人权保障与发展研究”(2012年第10号),以及2013年度国家社科基金青年项目《权利话语在司法裁判中的局限及其破解研究》(13CFX004)阶段性研究成果。感谢中央党校政法部王立峰教授、西南政法大学陆幸福教授对本文提出的宝贵意见。当然,文责自负。

** 中央党校政法部讲师,法学博士。