未完成的变革刑事庭前会议实证研究

2015-02-23左卫民

左卫民

未完成的变革刑事庭前会议实证研究

左卫民*四川大学法学院教授。本文系国家2011协同创新计划司法文明协同创新中心的成果。本文的写作得益于白国华、郭松、段陆平、洪凌啸、马静华、罗苟新的修改意见,特此致谢。同时,感谢S省三级样本法院法官对调研的支持。

摘要实证分析表明,庭前会议的整体适用率较低,召开庭前会议的表面理由与法律规定趋于一致,而庭前会议的议题溢出了法律规定的范围。从效果层面观察,庭前会议立法所预设的目的并未完全实现,这突出表现为庭审效率提高有限、被告人的权利保障形式化以及庭审对抗性增效甚微。造成这种局面的原因主要有:庭前会议程序设计的“职权性”,庭前会议效果设置的“非完整性”,法官对庭前会议运用的“策略化”,以及庭审中心主义的缺失。未来应该在充分考量诉讼主体实际利益需求的基础上,按照对抗式的诉讼理念对庭前会议的相关程序设置进行必要的改革。

关 键 词庭前会议实证研究改革

庭前会议是2012年修改后的《刑事诉讼法》比较令人意外的一项改革。有论者将其视为中国刑事庭审程序“对抗性”增强的信号。*参见汪建成:“刑事审判程序的重大变革及其展开”,《法学家》2012年第3期。还有学者对其寄予厚望,认为它“将规范公诉权的行使、保障被告人的人权、提高诉讼效率”。*张伯晋:“构建中国特色‘庭前会议’程序——就新《刑诉法》第182条第2款专访陈卫东教授”,载《检察日报》2012年4月1日,第3版。从理论上讲,庭前会议为控辩双方在开庭审判之前的相互沟通、提出动议与对抗合作提供了程序载体,因而具备了实现学界预期目的的潜质。不过,多年的经验告诉我们,很多理论上具备功能实现可能性的制度设置在中国刑事诉讼实践中往往并不如人意。因此,从实践的角度观察新《刑事诉讼法》实施以来庭前会议的适用情况,分析其运作实践中的问题就很有必要。考虑到此前的相关研究多属于规范与比较研究,为数不多的实证研究也不够全面、系统,*以“庭前会议”为主题词在中国知网进行搜索,发现2014年收录的论文就有91篇。再以“庭前会议实证研究”为主题词搜索后,2014年收录的论文只有23篇,占全部庭前会议论文的25%。23篇论文中有9篇与庭前会议无关,其余14篇中,有7篇是从检察院的角度进行分析,还有3篇是依托庭前会议对非法证据排除规则进行分析,只有4篇是从法院角度对庭前会议立法及实践进行分析。值得一提的是,莫湘益发表于2014年第3期的《法学研究》中“庭前会议:从法理到实证的考察”一文,收集了三份由不同的地方司法机关制定的庭前会议实施细则作为样本,以此为基础对庭前会议的实践进行了考察。该文实证考察的对象是有关庭前会议的地方性司法文件,而非庭前会议的具体操作。另外,秦明华、周宜俊、俞小海发表在《上海政法学院学报2014年第1期(法治论丛)》上的“构筑司法公正与效率之间的平衡——刑事庭前会议运行现状分析与制度构建”涉及到了庭前会议的实际运行,但由于该文是以《人民法院报》和《检察日报》报道的18个庭前会议为分析素材,因此其对庭前会议运行的基本情况所进行的描述不够系统、全面。黄常明、陈玮煌发表在2013年第10期《中国刑事法杂志》上的“我国庭前会议制度的适用考察及思考”一文,仅仅总结了某市庭前会议的实际做法,至于这些做法在实践中是如何体现的,并未介绍与分析。《国家检察官学院学报》2014年第3期刊登了杨宇冠等的“非法证据排除与庭前会议实践调研”一文,介绍了江苏省检察机关适用庭前会议的情况。同期还有闵春雷等的“东北三省检察机关新刑诉法实施调研报告”,该文对庭前会议在东北三省检察机关的实施情况有所涉及。李斌发表在2014年第6期《法学杂志》上的“庭前会议程序的适用现状与发展完善”一文,对京沪两地检察机关参加庭前会议的情况亦有简单的介绍。笔者将运用实证研究的方法来系统揭示庭前会议的实践运行情况,分析其效果如何、功能怎样、原因何在。实证分析的材料来源于笔者所带领的课题组对S省三级样本法院2013年受理的刑事案件召开庭前会议情况的调查。*“S省三级样本法院”是指S省高级法院、C市中级法院和C市基层法院。S省为位于中国西部相对发达的省份,在全国处于中等发达水平。C市是省会所在城市,代表该省(也是全国)的发达地区。C市辖区内的20个基层法院分别处于全国的发达、中等和落后地区。故选择的S省三级法院作为调研地区具有一定的代表性。需要说明的是,课题组最初只是把C市中院下属的C1和C2作为基层法院的调研对象。然而,随着调研的展开,课题组发现C1和C2庭前会议的召开数量实在太少,无法对该制度展开研究并确保样本的代表性。于是,课题组将基层法院的调研范围扩展至C市中院下属的全部20个基层法院。课题组通过访谈、查阅案卷、收集整理数据等方法,获取了大量的一手资料。

一、 庭前会议的适用机制

(一)庭前会议的适用率

调研发现,2013年S省三级样本法院共召开庭前会议32次。*课题组调研统计的是新《刑事诉讼法》实施一年以来各法院召开庭前会议的案件数,即统计日期是自2013年1月1日起至2013年12月31日止。但法院司法统计日期是从2012年12月10至2013年12月9日。为尽量减少由于统计日期不一致而给本次调研带来的统计失误,课题组成员查阅了每个召开了庭前会议的法院2013年案件目录,剔除了2012年12月10日到2012年12月31日之间受理的案号不是2013的案件,即便这样,仍然有2013年12月10日到2013年12月31之间受理的案件无法准确予以统计,考虑到各法院召开庭前会议的案件数量并不大,因此由此带来的误差几乎可以忽略不计。具体而言,S省高级法院有4件案件召开了4次庭前会议,C市中级法院有6件案件召开了6次庭前会议,C市中院下属的11个基层法院(共20个基层法院)有20件案件召开了22次庭前会议。整体而言,庭前会议的适用呈现出以下几个方面的特点:

第一,整体上,庭前会议适用率很低。S省高级法院、C市中级法院、C市中院下属的11个基层法院的庭前会议适用率分别只有0.4%、0.7%、0.2%(参见表一)。*0.2%为11个基层法院庭前会议的绝对适用率,全国其他地区的情况与之大同小异。比如,杨宇冠等人调研发现,江苏省检察院、苏州检察院、泰州检察院、无锡检察院参加庭前会议的案件占全部起诉案件的比例分别为0.36%、0.3%、0.52%和0.21%。参见杨宇冠、郭旭、陈子楠等:“非法证据排除与庭前会议实践调研”,《国家检察官学院学报》2014年第3期。李斌的实证研究也表明,2013 年全年,京沪两地各有81件、40件公诉案件召开了庭前会议,分别占两地同期普通程序审理公诉案件数量的1.2%、0.6%。参见李斌:“庭前会议程序的适用现状与发展完善”,《法学杂志》2014年第6期。此外,法院系统的研究也显示庭前会议的召开比例很小。根据S省G市中级法院的统计,“2013年1-6月该院共计受理一审刑事案件42件,召开庭前会议的只有8件,占19%;G市辖区内的L区法院,2013年1-6月共计受理刑事案件153件,召开庭前会议的案件仅有5件,占0.32%;G市辖区内的J县法院,2013年1-6月受理刑事案件66件,召开庭前会议的案件仅有1件,占0.15%。G市辖区内的其他5个县区法院没有召开庭前会议。”参见李勤、张艳秋:“我国庭前会议相关程序问题研究——以法院审判为视角”,载《法院审判与审理研究:四川省法院第十六届学术讨论会获奖论文集》(下册)。

表一 2013年S省三级法院召开庭前会议的次数

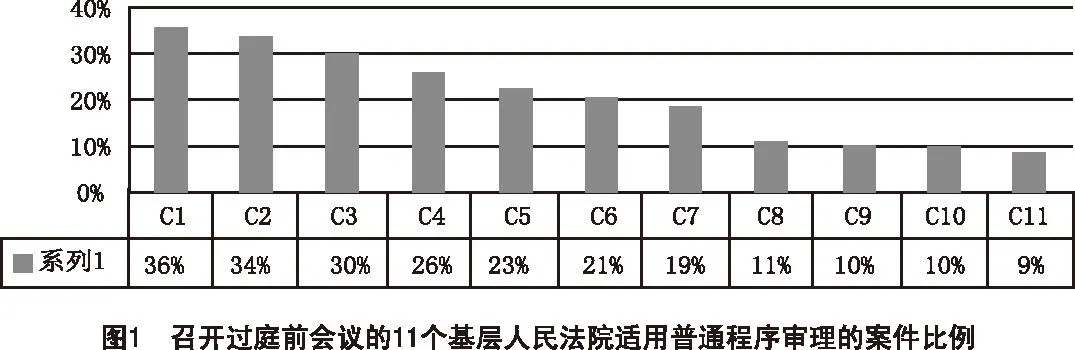

第二,基层法院的适用比例低于中院和高院。一方面,召开过庭前会议的基层法院比例不高。在C市中院下属的基层法院中,只有55%的法院召开过庭前会议。另一方面,基层法院庭前会议的绝对适用率很低,仅为0.2%。*绝对适用率=庭前会议召开数/基层人民法院2013年的受案数。基层法院适用庭前会议的比例之所以较低,主要是因为庭前会议在基层法院的适用实际上被限制在一审普通程序,但基层法院适用普通程序审理的案件比例却不高(参见图一)。此外,即使以普通程序审理的案件也多是案情简单、证据明确、争议较少的案件,这使得很多案件的审理没有必要先行召开庭前会议。因此,庭前会议在基层法院的相对适用率也较低,只有0.9%。*相对适用率=庭前会议召开数/基层人民法院2013年适用普通程序审理的案件数。考虑到本次调研中,基层人民法院召开的22次庭前会议全部都是适用普通程序审理的,所以基层人民法院一审绝对适用率比相对适用率更能准确地反映出庭前会议制度在基层人民法院适用的真实状况。

第三,一审的适用率低于二审。*二审包括高院和中院适用二审程序审理的案件。本次调研搜集到的32次庭前会议,涉及的审理程序包括一审普通程序和二审程序。统计显示,庭前会议在一审普通程序中的适用率为0.2%,*0.2%为庭前会议在一审程序中的绝对适用率。在二审程序中的适用率为0.3%(参见表二)。这表明,庭前会议在一审中的适用率低于二审。这或许是因为进入二审程序的案件往往事实或法律争议较大,特别是需要开庭审理的,召开庭前会议的必要性超过一审程序。

表二 庭前会议在一审普通程序和二审程序中的适用率

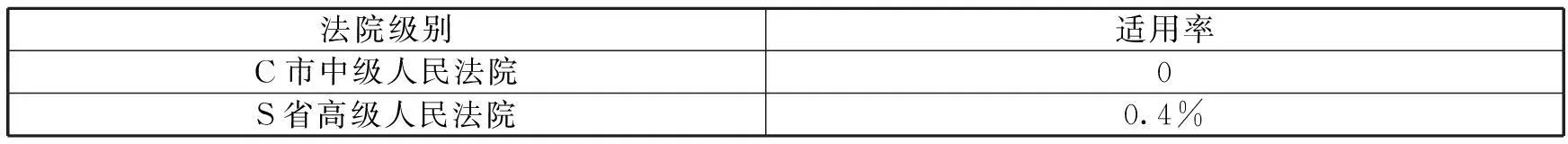

第四,同一审级中,低级别法院的适用率低于高级别的法院。统计发现,基层人民法院的一审适用率(0.2%)*此处的0.2%是庭前会议在20个基层法院一审程序中的绝对适用率,其计算公式为:20个基层法院的一审绝对适用率=11个基层法院召开庭前会议的案件数/20个基层法院的一审受案数。小于C市中级人民法院的一审适用率(1.4%)(参见表三);C市中级人民法院的二审适用率(0)小于S省高级人民法院的二审适用率(0.4%)(参见表四)。这或许是因为高级别法院的一审、二审案件本身更接近庭前会议的召开条件,法官往往更有动力推动庭前会议的召开。

表三 庭前会议在基层人民法院和中级人民法院的适用率(一审程序)

表四 庭前会议在中级人民法院和高级人民法院的适用率(二审程序)

(二)庭前会议的启动理由与会议内容

为更好地掌握庭前会议的实践情况,笔者将从庭前会议的启动理由与会议内容展开进一步的分析。

1.庭前会议的启动理由

为什么要召开庭前会议?对此,2012年《刑事诉讼法》其实并未特别明确地规定,但根据《刑事诉讼法》第182条可以大致推断出庭前会议的召开理由是需要先行处理回避、出庭证人名单、非法证据排除等与审判相关的一些程序性问题。*《刑事诉讼法》第182条规定:“在开庭以前,审判人员可以召集公诉人、当事人和辩护人、诉讼代理人,对回避、出庭证人名单、非法证据排除等与审判相关的问题,了解情况,听取意见。”《最高人民法院关于适用<中华人民共和国刑事诉讼法>的解释》(以下简称“《最高法院司法解释》”)第183条倒是明确界定了庭前会议启动的事由。相比于《刑事诉讼法》第182条,《最高法院司法解释》把庭前会议的启动理由予以扩大,即除“当事人及其辩护人、诉讼代理人申请排除非法证据”外,还包括“证据材料较多、案情重大复杂”、“社会影响重大”及“其他理由”。显而易见,无论是《刑事诉讼法》还是《最高法院司法解释》的规定,召开庭前会议的理由主要是基于确保庭审顺利进行与提高庭审效率的考虑,而需要先行处理一些程序性的争议。当然,这只是基于规范文本的解读,至于实践中的情况是否与之完全相符,有待确证。为此,课题组认真研读了32份《庭前会议记录》,对22次庭前会议提及的24项启动理由进行了统计。*需要说明的是,尽管新《刑事诉讼法》及《最高法院司法解释》均只规定法官专属享有庭前会议的启动权,但并未禁止控辩双方提出启动庭前会议的申请。本次调研中未发现检察机关和被告人一方直接申请召开庭前会议,但了解到被告人在开庭前提出的其他申请如涉及新《刑事诉讼法》第182条和《最高法院司法解释》第183条规定情形的,人民法院会视情况依职权决定召开庭前会议,有的《庭前会议记录》还记载了召开理由。由于记载不完整,本次调研获知的32次庭前会议中,有10次庭前会议无法从会议记录中获知具体的启动理由。另外,由于每次启动庭前会议的理由不止一项,所以22次庭前会议统计出来的启动事由总数为24项。

统计发现,“被告人及其辩护人申请排除非法证据”的次数最多(11次),“被告人人数众多”成为第二大启动理由(6次)。其他启动理由还有“证据材料多”(2次)、“被告人及辩护人申请证人出庭”(2次)、“影响较大”(1次)、“防止患有精神病的被告人扰乱庭审”(1次)、“第一次庭前会议中辩护人对控方证据有一些异议”(1次)(参见图2)。参照《刑事诉讼法》与《最高法院司法解释》的相关规定,笔者把庭前会议的实际启动理由划分为五大类:“申请排除非法证据”(11次)、“申请证人出庭”(2次)、“案情重大复杂”(包括“被告人人数众多”和“证据材料多”)(8次)、 “影响较大”(1次)和“其他”(2次)。*把“证据材料多”纳入“案情重大复杂”的情形,是直接套用了《最高法院司法解释》的规定,而把“被告人人数众多”也视为“案情重大复杂”是考虑到被告人多的案件证据材料一般也要比单一被告人的案件证据材料多。同时需要指出,“被告人众多”并非立法和司法解释的规定,但实务中都有体现,实际上表明司法实务人士将之视为“案情重大复杂”的重要表现。“其他”包括了“防止患有精神病的被告人扰乱庭审”(1次)和“第一次庭前会议中辩护人对控方证据有一些异议”(1次)。由此可见,S省三级法院庭前会议实际启动的理由以“排除非法证据”为主(46%),“案情重大复杂”次之(34%)(参见图3)。这意味着实践中启动庭前会议的理由与制度文本层面的规定趋于一致。

2.庭前会议的内容

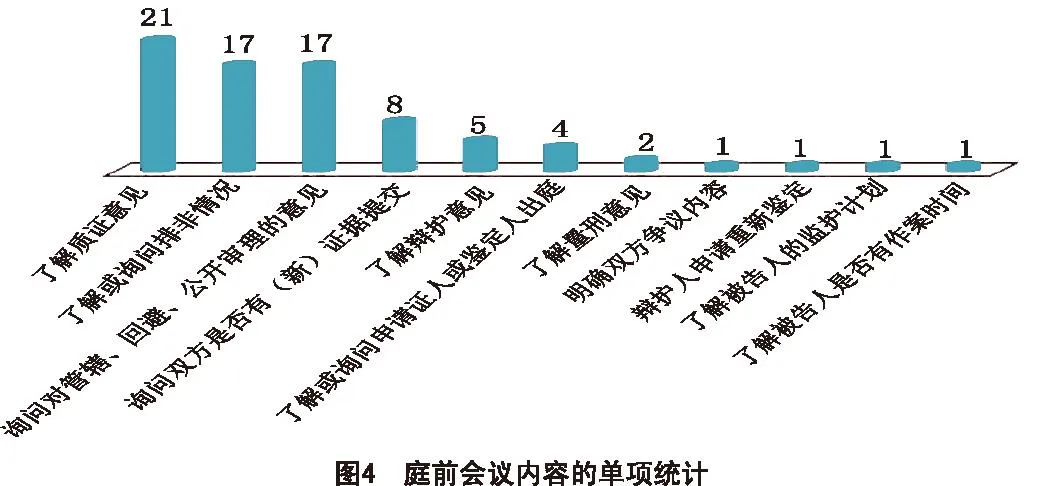

庭前会议到底能做什么?按照《刑事诉讼法》第182条和《最高法院司法解释》第184条的规定,法官在庭前会议中需要对可能导致庭审中断的程序性事项“了解情况、听取意见”,如了解控辩双方对管辖、回避、不公开审理、是否提供新证据、出庭人员名单、申请排除非法证据等一些“与审判有关”的问题的意见。此外,法官还可以了解控辩双方对证据材料有无异议。那么,实践中的庭前会议究竟做了什么呢?课题组对32份《庭前会议记录》记载的78项内容进行了统计分析。

统计表明,貌似分散的78项会议内容相对集中于12个问题,依次是“了解质证意见”(21次)、“了解或询问排非情况”(17次)、“询问对管辖、回避、公开审理的意见”(17次)、“询问双方是否有(新)证据提交”(8次)、“了解辩护意见”(5次)、“了解或询问申请证人或鉴定人出庭”(4次)、“了解量刑意见”(2次)、“明确双方争议内容”(1次)、“辩护人申请重新鉴定”(1次)、“了解被告人的监护计划”(1次)、“了解被告人是否有作案时间”(1次)(参见图4)。不难看出,庭前会议的内容与启动理由之间存在关联。例如,以“申请排除非法证据”为由召开的庭前会议,其会议内容一定有“了解排非情况”。再如,因“证据材料多”导致“案情重大复杂”而召开的庭前会议,会议内容往往包含“了解有无异议”。尽管如此,庭前会议的内容往往不局限于庭前会议的启动理由。如“了解监护计划”、“了解量刑意见”、“了解有无作案时间”等会议内容并非《刑事诉讼法》与《最高法院司法解释》所强调的启动理由,但它们在实践中均为法官在庭前会议中的关注点。这或许表明法官想全面了解、控制审判,从而提前把握庭审中可能出现的争议。另外,值得注意是,实践中法官在庭前会议中对证据材料的了解也不仅仅只是“有无异议”,而是上升到了具体的“质证意见”,而且这种情况所占的比例还较高,到达了26.9%。这表明法官不是想一般地了解双方对证据的态度,而是想提前了解双方对证据的意见。

比照庭前会议实际启动理由的分类,我们还可以对庭前会议的12项内容做进一步的归纳,具体可以将庭前会议的内容划分为五大类:“了解或询问排非情况”(17次)、“了解质证意见和其他证据问题”(35次)、“了解辩护(量刑)意见和双方争议内容”(8次)、“了解程序性问题”(18次),“了解被告人是否有作案时间”(1次)。*把“了解辩护和量刑意见”与“了解质证意见”区分开来,有两个考虑:第一,在启动理由的立法规定中,将“证据材料多、案情重大复杂”单列出来,而“质证意见”就是专门针对证据而言的;第二,“了解辩护意见”与“了解质证意见”相较,所了解的内容不尽相同,前者泛指与案件事实、法律适用有关的定罪和量刑的辩护意见,后者专指针对证据的意见。其中,“了解质证意见和其他证据问题”包括“了解质证意见”21次、“询问双方是否有(新)证据提交”8次、“了解或询问申请证人或鉴定人出庭”4次、“辩护人申请重新鉴定”1次;“了解辩护和量刑意见”(8次)包括“了解辩护意见”5次、“了解量刑意见”2次和“明确双方争议内容”1次;“了解程序性问题”(18次)包括“询问对管辖、回避、公开审理的意见”17次、“了解被告人的监护计划”1次。在此基础上,我们按类别进行了构成比重统计。如图5所示,庭前会议的内容主要是“了解质证意见和其他证据问题”(45%),其次是“了解程序性问题”(23%),再次是“了解或询问排非情况”(22%)。显然,这与前文所展示的启动理由构成存在一定出入,集中表现在启动理由以“排非”为第一,而实际会议内容却以“了解证据及相关意见”为第一。这当然表明立法者意图解决影响庭审的程序问题与法官意欲全面把控庭审的实际考量颇有差异。这种立法与司法的差异值得深思,它或许从某种程度上展示了中国司法惯有的“二元化”现象。

二、 庭前会议的实际效果

以上关于庭前会议适用情况的描述,清晰地展示了2012年《刑事诉讼法》实施后一年内庭前会议在S省三级样本法院运行的情况。不过,这只能让我们了解实践中庭前会议“做了什么”,而不能知悉“做得怎么样”。接下来,笔者将根据调研所获得资料,解析庭前会议的实际效果。

(一)庭审效率有限提高

“案多人少”是转型时期困扰我国各级法院的现实难题。因应于此,如何提高诉讼效率成为了整个法院系统不得不面临的问题。正是在这样的背景下,2012年的《刑事诉讼法》修改增设了庭前会议制度,其目的之一就在于期望通过庭前会议的召开先行解决可能导致庭审中断的程序性问题,以确保庭审集中、顺利地进行,从而提高庭审效率。从调研的情况来看,法官也确实重视其效率功能的发挥。法官召开庭前会议,意欲通过两种方式提高庭审效率:第一,预先了解可能导致庭审中断的因素,为集中审理扫清障碍。第二,预先对证据材料较多的重大、复杂案件进行证据“筛选”,以便开庭时简化举证与质证。以上两种方式涉及到庭前会议的三项内容:“了解程序性问题”(23%)、“了解或询问排非情况”(22%)和“了解质证意见和其他证据问题”(44%),它们占到了实务中庭前会议全部内容的89%。那么,实际如何呢?

首先,那些可能导致庭审中断的问题能否通过庭前会议解决?实践中,影响庭审集中进行、可能导致庭审中断的因素既包括申请回避与证人出庭、提出管辖权异议等程序性问题,也包括申请排除非法证据与控辩任何一方的“证据突袭”等。根据前述统计,32次庭前会议对上述程序事项由审判人员予以“告知”后,仅有2次庭前会议涉及申请证人出庭,1次涉及申请鉴定人出庭,还有1次是申请重新鉴定。但囿于立法规定,这四次庭前会议对上述问题仅仅停留在“告知”与“了解”的阶段,并未做出相应处理决定。11次出现在庭前会议中的排除非法证据申请也存在类似问题。这种只“了解”不“处理”的做法,其实很难起到充分提高庭审效率的作用,因为要处理这些问题,还是要等到开庭之时,这必然占用庭审的时间。至于庭前会议在“了解质证意见和其他证据问题”后,庭审效率是否提高,我们在调研中并未获得直接的客观数据,因此很难直接量化。但访谈表明,庭审效率应该有所提高。*访谈对象分为两组,一组是召开过庭前会议的法官,一组是未召开过庭前会议的法官。接受访谈的绝大多数法官都认为,通过证据整理,庭前会议可以缩短开庭时间,提高庭审效率。不过,也有主持过庭审会议的法官谈到,由于辩方在庭前会议中就某些证据问题所表达的质证意见在庭审中还要再次表述,控方也会回应辩方的质证意见,因而庭审效率可能并未明显提高。显而易见,法官的言外之意是,辩方重复表达观点浪费了庭审时间、影响了庭审效率。这意味着,如果控辩双方尤其是辩方不遵守庭前会议所达成的共识与意见,而是继续重复在庭前会议中已表达过的观点,仅凭法官召开庭前会议是很难提高庭审效率的。这从一个方面也折射出《刑事诉讼法》与《最高法院司法解释》都回避庭前会议所做决定的具体效力问题在某种程度上已成为庭审效率无法提高的一个现实障碍。

综上,在事关庭审效率提高的三项庭前会议内容中,“了解质证意见”虽然使法官感觉到庭审效率的提高,但囿于庭前会议无法对程序性问题作出先行处理决定,所以其充其量能有限地提高庭审效率,可谓“雷声大雨点小”。

(二)被告人权利保障在一定程度上形式化

从理论上讲,庭前会议对被告人权利保障的作用主要体现在以下几个方面:第一,实现控辩双方资讯的平等;第二,防止公诉机关的不当追诉;第三,满足辩护方的参与权、表达权,尤其是可以提出非法证据排除的动议。从实践角度来看,前两个方面并不具有根本性的意义,因为既有的其他制度要么已有效地解决了这些问题,要么问题并不突出。这样一来,第三点就成为我们评价庭前会议人权保障功能的基本指标。这其中,抽象地讨论表达权与参与权的保障,也不具有实质意义。因此,笔者将选择更为具体与实质的非法证据排除申请动议作为评价指标,从辩方提出排除非法证据的申请和法院因此而召开庭前会议这一角度切入。

从调研的情况来看,辩方在庭前会议中提出排除非法证据的动议已不是问题,甚至辩方仅以排除非法证据为由提出召开庭前会议的申请,法官也会准许。*在本次调研中,我们发现有9次庭前会议是因为辩方提出了非法证据排除的申请,法官决定召开的。在这种庭前会议中,法官其实较为被动,询问的事项也仅针对辩方提出的排除非法证据这一问题进行,甚少涉及案件的事实和证据,也不提及其他程序性问题。值得注意的是,这种庭前会议一般会对非法证据的排除申请进行较为充分的调查,法官确认申请提出的自愿性,并要求被告人与辩护人详细说明申请非法证据排除的事实和理由,公诉人会出示证明取证合法性的证据。顺带提及的是,实践中还有一种由法官主动决定召开的庭前会议,召开的理由往往为“案情重大复杂”。在这种庭前会议中,法官调查询问的事项较为全面,既包括案件的事实问题,辩方对控方证据的质证意见,也包括程序问题,还包括是否申请非法证据排除,部分还涉及到了争点的整理。上述两种庭前会议在实践中较为典型,笔者以庭前会议的实践功能为目标,结合庭前会议的启动理由、启动方式和会议内容等因素,分别将它们概括为“主动召集、全面询问型”与“被动召开、就事论事型”。在这种仅因辩方提出非法证据排除申请而召开的庭前会议中,法官会依职权就证据取证的合法性问题对控辩双方进行询问,申请人会详细陈述申请排除的理由,公诉人也会出示相关证据来证明取证的合法性,甚至还有警察参与作证的情况。这在一定程度上体现了审判人员对被告人提出的非法证据排除的重视,背后蕴含的是权利保障的理念。不过,这种重视往往停留在表面。在调研中,C市中级法院有位资深的刑庭庭长坦言:“新刑诉法的人权保障理念才刚刚启动,立法的规定仅具有宣誓意义。尽管公检法三家都在工作中有所推动,但推动的力度不同。公安的跟进速度较慢,重视程度还有很大的提升空间,但这也是符合规律的。法官人权保障的理念是比较功利的,除了表现在对非法证据不是排除而是用其他方式处理之外,法官并不是从心底真正觉得被告人确实需要被当人看,保障其人权。”事实上,这种仅以解决非法证据排除问题而召开的庭前会议最终没有一例真正排除过证据,尽管法官就非法证据排除的申请进行较为充分的询问、了解与调查。正是基于这一结果层面的观察与分析,笔者认为庭前会议的人权保障功能在某种程度上流于形式。

(三)确保控辩充分对抗的效果甚微

在美国式的庭前会议中,通过整理争点,往往能够确保庭审时控辩双方的对抗更集中、更明确、更有针对性。但从调研的情况来看,中国的庭前会议在保障控辩充分对抗方面所起的作用极其有限,甚至从某种意义上讲,它实质上还减少了控辩双方的某些庭审对抗。按照目前实践的操作,庭前会议与实现庭审充分对抗的连接点在于整理争议焦点,即“在证据开示和证据异议的基础上,审判人员组织控辩双方就证据、事实和适用法律问题,排除无争议或者观点重复的部分,从而整理和明确争点”,*莫湘益:“庭前会议:从法理到实证的考察”,《法学研究》2014年第3期。而这可能集中在“了解质证意见”和“了解辩护和量刑意见”两个方面。

仔细分析可以发现,由于操作上的原因,使得庭前会议可能明确了争议的焦点,但无法促进庭审的充分对抗。表面上看,“了解质证意见”是控辩双方互相了解对方对自己拟向法庭提出证据的质证意见,但是在本次调研中没有一起案件的辩护律师在庭前会议中提出了辩护证据,从而使得“了解质证意见”实际上变成了控诉方“了解辩护律师的质证意见”。同时,控诉方还可以通过庭前会议了解到辩护律师的辩护思路。这样一来,借助庭前会议平台,控诉方对辩方的质证意见与辩护主张已基本掌握,并能“发现指控中的问题”,然后可以有针对性地“做实”案件。在这种情况下,控辩双方在开庭审判之时其实很难真正对抗起来。在访谈中,就有公诉人指出,“庭前会议不是解决问题的,而是发现问题的”。还有公诉人介绍道,“根据辩护人的质证意见,如果公诉人认为某一证据确实有问题的话,开庭审理时就不会出示该证据了”。由于控辩双方的底牌已不存在悬念,开庭时的控辩交锋也不再因未知而令人充满好奇和期盼,从而减少开庭审理时双方对抗的火药味,立法者与学界所预期的庭审对抗性的增强当然也就不会悄然而至。

三、 进一步的思考:为什么庭前会议的效果不彰?

基于上述实证研究,我们不难发现,尽管庭前会议在少数案件中可能起到提高庭审效率的作用,但整体上的效果并不特别明显;尤为重要的是,它也无助于被告人权利的充分保障,更未有效增进庭审的对抗性。在没有更大范围内的实证资料作为支撑的情况下,我们当然不能凭此就得出庭前会议改革失败或立法目的落空的结论,但作为实证调查样本法院所反映出来的具体问题却值得重视。所谓重视就是应该在直面这些问题的同时,深入分析庭审会议实践效果不彰的具体原因,以为其未来的改革或完善廓清方向,提供经验。在笔者看来,其中原因主要包括以下几个方面:

第一,庭前会议程序设计的“职权性”。从比较法的角度而言,中国2012年《刑事诉讼法》所确立的庭前会议源于对抗式尤其是美国刑事诉讼中的庭前会议制度。然而,中国的庭前会议制度虽然与对抗制下庭前会议在名称上相同,其“实”却相差甚远。在对抗式刑事诉讼制度之下,庭前会议是对抗制庭审模式的内在要求与有机组成部分,它主要是为了满足庭审的高效展开、控辩双方的充分对抗,最终服从于当事人的对抗需求。与之相比,中国的庭前会议在程序设计上偏重于法官利益的满足,服务于法官权力行使的需要,尤其是法官有效控制庭审的内在需求,具有很强的“职权性”意味。一方面,从《刑事诉讼法》第182条第2款可知,法官完全控制着庭前会议召开的启动权与决定权,控辩双方并无直接启动或申请启动庭前会议的权力/权利。这与对抗式下控辩双方可以启动庭前会议程序的做法形成了强烈反差。在法官完全垄断庭前会议召开权的制度设置下,法官可以根据自己的需求来决定是否召开庭前会议,而不必顾及控辩双方尤其是被告方的利益需求。另一方面,中国庭前会议“可议”的问题范围局限在那些可能影响庭审顺利进行以及造成庭审失控的程序性事项之内,基本不涉及在对抗式下庭前会议中较为常见的庭前证据交换、争点整理等事关权力制约与权利保障的问题。这在《刑事诉讼法》第182条第2款以及《最高法院司法解释》第184条中有着非常清晰的反映。*《最高法院司法解释》第184条将庭前会议可议问题规定为8项:①是否对案件管辖有异议;②是否申请有关人员回避;③是否申请调取在侦查、审查起诉期间公安机关、人民检察院收集但未随案移送的证明被告人无罪或者罪轻的证据材料;④是否提供新的证据;⑤是否对出庭证人、鉴定人、有专门知识的人的名单有异议;⑥是否申请排除非法证据;⑦是否申请不公开审理;⑧与审判相关的其他问题。显而易见,这些问题都属于与审判相关的程序性争议。也就是说,中国目前的庭前会议主要处理与审判相关的程序性争议,议题的范围较为有限,并未充分关照被告人权利保障的问题,这些程序性争议的事先解决同样也是立足于法官庭审控制的需要。

从某种意义上讲,这种“职权式”的庭前会议制度高度契合了中国“职权式”法官在庭审程序中权力行使的需要,这在很大程度上就注定了中国的庭前会议不可能按照对抗式下庭前会议固有的制度逻辑展开运行。因此,作为对抗制庭审模式的产物,庭前会议与我国偏职权主义的庭审结构存在着一定程度的紧张关系,其实践效果大打折扣也是自然而然的事情。在笔者看来,这是造成庭前会议在中国刑事诉讼实践中适用率低、效果不彰,甚至功能异化的体制性原因。

第二,庭前会议效果设置的“非完整性”。上述体制性的原因并不能周延地解释中国庭前会议的实践效果为何不佳,尤其是效率方面的问题。因为中国的庭前会议在立法目的上也包含了提高庭审效率的功能定位,即使法官按照自己权力行使的需要来运作庭前会议,它也应该有效地提高庭审效率。但实证分析表明,庭前会议的效率功能在实践中发挥一般。这意味着可能还有其他因素制约了庭前会议功能的实现,这就是庭前会议既有效果设置的“非完整性”。分析《刑事诉讼法》关于庭前会议的规定不难发现,庭前会议解决事项的范围、解决到何种程度、庭审会议中的证据异议与法庭调查中的证据质证的关系,以及通过庭前会议所达成协议的效力等问题,均未得到明确的界定。而后续出台的《最高法院司法解释》也对其中部分问题要么语焉不详,如对控方证明取证程序合法性的问题;要么直接采取了回避的态度,如对庭前会议效力的问题。这些制度设计上的缺失制约了庭前会议程序应有功能的释放,从而使得庭审效率难以通过庭前会议而得到大幅提高。

同时,由于组织召开庭前会议需要耗费一定的司法资源,法官也需投入相当的时间和精力,却又往往不能作出具有裁决性质的处理决定,甚至很多在庭前会议中提出过的议题在庭审中还需重新调查与解决,因而法官很容易产生组织庭前会议纯属浪费时间的认识。这进一步导致庭前会议在实践中受到法官冷落。事实上,调研发现,实践中已经形成了多种同样可以达到庭审准备效果的做法。如法官在阅卷过程中,发现影响自己对案件掌控的问题,一般会用电话方式与公诉人、辩护律师分别进行沟通,交换意见以达成共识。较之庭前会议,这种方式更方便、成本更低。也正是因为如此,法官召开庭前会议的积极性并不高。在这样的情况下,期望庭前会议的功能得到充分发挥只是我们的一厢情愿罢了。这也印证了青木昌彦的一个理论洞见,即“如果本土的非正式惰性一时难以变化,新借鉴来的正式规则和旧有的非正式规则势必产生冲突,结果借鉴的制度可能既无法实施又难以奏效。”*(日)青木昌彦:《比较制度分析》,周黎安译,上海远东出版社2001年版,页2。

第三,法官对庭前会议运用的“策略化”。前文的分析已经指出,法官垄断着庭前会议召开的启动权与决定权,这使得法官在很大程度上可以按照自己的意志或需要来选择在何种案件中召开庭前会议。在实践中已有成本更小的相应机制能够替代庭前会议的情况下,法官很可能只会在“不得已”的情境下考虑召开庭前会议,从而形成一种对庭前会议“策略化”运用的状态。这在一定程度上会导致实践中的庭前会议偏离立法所预设的轨道,从而制约其功能的发挥。笔者发现,本次调研中召开庭前会议的案件存在一定的共性,即法官面临着来自外界的压力,它可能来自辩护方的“不配合”(比如被告人及辩护人申请非法证据排除或对指控持有异议),也可能来自社会对某个案件的关注(比如在当地影响较大的案件)。也就是说,本次调研所发现的召开了庭前会议的案件包括两类:一类是当事人对法官施加压力的案件;一类是引起社会公众高度关注的案件。其实,笔者调研所发现的这一现象并非特例,而是有着一定的广泛性。最近几年若干有社会影响的案件在庭审之前都召开过庭前会议,如李天一案、薄熙来案与刘志军案等。在这些案件中,承办法官承受着较大压力,案件事实认定是否准确、审判程序是否公正、证据是否经过充分质证等问题都是当事人与社会公众关注的重点。稍有不慎,庭审便会出现制度之外的冲突与对抗,可能将法官甚至法院置于社会的风口浪尖,最终影响国家的形象与司法的公信力。这样的情形在中国最近几年并不少见,贵州小河案的庭审过程及其所引发的社会议论便是其中典型一例。*相关报道的汇集可参见《国内舆论评说贵阳案庭审》,共识网,http://www.21ccom.net/articles/zgyj/fzyj/2012/0115/52010.html,最后访问日期:2014年7月30日。

(责任编辑:傅郁林)

中外法学Peking University Law Journal

Vol.27, No.2(2015)pp.469-483

从庭前会议程序设置的内容来看,它事实上是法官除了阅卷、开庭审判之外的第三种获取案件信息的渠道。经验表明,在信息稀缺的审判环境中,法官只有掌握更多的信息并取得信息优势,才可能降低审判中的各种风险。*参见李训虎:“证明力规则检讨”,《法学研究》2010年第2期。既然庭前会议具有信息获取的功能,饱受审判压力的法官便自然会在某些“敏感”案件或庭审控制压力较大的案件中召开庭前会议。这可能意味着,在中国目前特殊的司法生态环境下,法官并未将庭前会议当作审判程序不可或缺的制度设计,也并未完全从程序技术的角度理解庭前会议,反倒是一些来自案件之外的社会与政治因素成为了法官召开庭前会议的推动力。换言之,被告人及其辩护律师的“不配合”乃至“死磕”和社会对案件的关注,形成倒逼力量,成为促使法官召开庭前会议不可忽视的原因。在这种情况下,法官对庭前会议的运用便带有了浓厚的“策略化”色彩,希望通过庭前会议充分了解控辩双方对案件事实与证据的主张与意见、控辩双方准备提出的程序动议、案件争议的焦点等可能影响庭审顺利进行的各种信息,从而防患于未然,而庭前会议应有的制度逻辑反倒成为了较为次要甚至根本不重要的因素。相应地,庭前会议应有的制度功能必然会受到不同程度地抑制。

最后,庭审中心主义诉讼理念的缺失也是造成庭前会议效果不彰显的重要原因。所谓庭审中心主义,是指“审判案件以庭审为中心,事实证据调查在法庭,定罪量刑辩论在法庭,裁判结果形成于法庭,全面落实直接言词原则、严格执行非法证据排除制度”。*蒋惠岭:“重提‘庭审中心主义’”,载《人民法院报》2014年4月18日,第5版。庭审中心主义的确立需要有一系列配套制度作为支撑,庭前会议便是其中的重要组成部分。就中国目前刑事诉讼的现状而言,尽管我们在理论上承认庭审中心主义,但具体的实践依然是侦查中心主义,法院审理很多时候只不过是对侦查结果的确认,庭审虚化且流于形式。*需要指出的是,最高法院已开始强化庭审中心主义,并在《关于建立健全防范刑事冤假错案工作机制的意见》(2013年11月21日公布)中明确提出“审判案件应当以庭审为中心,事实证据调查在法庭,定罪量刑辩论在法庭,裁判结果形成于法庭”。十八届四中全会也指出,“要推进以审判为中心诉讼制度的改革”。也正是因为如此,大多数案件的审理所面临的不可控因素较少,法庭审理的对抗性也较弱,从而对法官把握与控制庭审的能力要求较低。这在相当程度上降低了庭前会议在整个刑事审判程序中的重要性,进而使得它无法成为一审普通程序必要与必须的程序机制。事实上,庭前会议(庭前准备程序)的价值只有通过辅佐庭审程序成为整个审判程序最核心、最关键的环节才会得以最大化。这就是为何在美国、日本等国家,庭前会议(庭前准备程序)重要甚至不可或缺的重要原因。从这一点来看,我们认为,开庭审理越重要、越实质化,法官才越有召开庭前会议的内在动力,庭前会议的制度功能也才有可能得到充分发挥。在庭审程序还未成为中国刑事诉讼中心的当下,庭前会议其实并无充分施展其功能与价值的空间,甚至庭前准备的形式也无需正式与规范,法官往往更愿意选择自已认为便利的方式进行庭前准备工作。当然,庭前会议的实践效果自然也就有限了。

四、 结语

主要基于提高庭审效率、实现集中审理的目的,2012年的《刑事诉讼法》修改引入了传统上属于对抗式刑事诉讼制度必备程序装置的庭前会议程序。从庭前会议的实践运行来看,尽管我们不能认为立法改革的目的全部落空,但其实践效果不尽如人意却是不争的事实。抛开造成这种局面的原因不论,这一事实本身倒是一方面表明,立法对庭前会议所预设的功能目标与其在司法实践中实际发挥的效用存在一定的断裂,另一方面也显示了中国的庭前会议与域外对抗式诉讼模式下的庭前会议在制度构设与实践运行方面的差异。上述断裂与差异的凸显与中国刑事诉讼制度与实践中根深蒂固的职权主义理念及其背后权力行使的制度逻辑紧密相关。正是因为中国刑事诉讼中存在这些深层次的结构性要素,从而造成了作为对抗式刑事诉讼模式下的庭前会议与中国固有的职权式刑事诉讼体制之间的某种不协调,以及实践中法官对庭前会议某种程度上的“扭曲性运用”。中国庭前会议立法改革与司法实践的“故事”再次向我们昭示:只要刑事诉讼的结构性要素不发生根本性的转变,任何以英美对抗式刑事诉讼制度为模板的制度变革,都会面临引进的制度与其运作背景断裂的难题,并遭遇改革实效有限的困境。

当然,这并不意味着中国刑事诉讼制度的改革不能取法于英美对抗式的刑事诉讼制度。虽然这种导向的改革可能会成效有限、与既有制度也会有所冲突,但可以改变权力主体的工作态度和机制样态,促进社会观念的发展变化,从而可能推动日后的变革。*参见左卫民:“当代中国刑事诉讼法律移植:经验与思考”,《中外法学》2012年第6期。从这一点来看,我们显然不能因为庭前会议的实践效果不彰,便轻易否定刑事诉讼立法的这一改革努力。或许更为客观地态度是在充分关照中国刑事审判实践主体利益需求的基础上,正视庭前会议制度本身的立法缺陷。事实上,本文的分析也表明,这些制度缺陷在相当程度上影响了庭前会议功能的实现,甚至还抑制了诉讼主体适用庭前会议的动力。就此而言,庭前会议程序仍有改革完善的必要,这也是本文之所以将之称为“未完成的变革”的原因之所在。至于未来如何改革,鉴于学界论述较多,在此就不再重复,笔者仅想强调三点:一方面,从法官立场来看,庭前会议如能形成更具实质性与权威性的程序处理决定,其在中国会有相当的制度前景。另一方面,从辩方的角度而言,庭前会议应充分关注并回应其诉求,促进庭审的对抗化、平等化与集中化。庭前会议未来的改革与完善应该围绕这两个方面进行,不可偏废。另外,推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革,突出庭审在刑事诉讼中的中心地位,也是充分发挥庭前会议实质作用的关键之所在。

Abstract:Empirical analysis shows that the overall application rate of pre-trial conference is relatively low; the reason to hold pre-trial conference is consistent with legal stipulation while the topic of pre-trial conference goes beyond the stipulated scope. From the perspective of effects, it is observed that the legislative purpose of pre-trial conference has not fully achieved, which prominently manifests the limited increase of trial’s efficiency, formalization of the defendant’s rights protection and slight enhancement of adversarial trail. The main reasons for this situation include the “inquisitorial” design of pre-trial conference’s procedure, “non-integrated” settings of pre-trial conference’s effects, “strategic” use of pre-trial conference by judges, as well as lack of trial centrism. In the future, it needs necessary reform of relevant procedural settings of pre-trial conference in accordance with the lawsuit concept of adversarial system, based on taking full account of real interests’ needs of subject of litigation.

Key Words:Pre-trial Conference;Empirical Study;Reform