基于收入结构的大宗农产品产业格局研究——以糖产业为例

2015-02-22邱德荣

邱德荣,黄 晨

(1.浙江大学经济学院,浙江杭州310027;2.浙江大学土地管理系,浙江杭州310055)

2004年开始全面放开粮食市场之后,我国陆续对稻谷、小麦在主产区实行最低收购价,对玉米、大豆、油菜籽、棉花和食糖在主产区实行临时收储政策,这些政策对国内市场价格信号形成扭曲,带来了国内价高于国际价,进口压力明显增加等非预期效应。①《中国农业展望报告 (2014-2023)》。例如:稻米从2011年进入净进口状态,2008年后小麦、玉米、大豆等均为净进口。2012年后食糖进口超过进口配额0.9倍,而2012年以来泰国白糖到岸每吨价格分别比国内至少低733元。②刘慧,周向阳:《中国大宗农产品进口大幅增加的探析》,《农业展望》2014年第4期。进口糖和国内糖的巨大价差诱发了进口糖和走私糖的涌入,进口压力凸显,2012~2014榨季中国制糖企业却遭遇严重亏损。

中国作为小麦、玉米、棉花、糖等重要世界大宗敏感农产品主要生产国和消费国,在出口路径上频遭狙击,国内产业低小散格局没有根本性改变,甚至屡屡遭受“中储棉事件”这类损失。作为具有一定收入价格弹性和依赖交通成本的大宗敏感农产品,如何利用新型城镇化背景下各区域居民可支配收入结构性变化和消费升级,有效对冲进口压力,加快高效组织产业形成产业优势?这些都是国家对大宗敏感农产品调控中迫切需要解决的问题。本文选择中国具有比较优势的糖产业,并对世界糖业贸易格局及中国区域食糖产业进行实证研究,讨论分析收入结构对糖产业的影响,进而提出了优化大宗商品产业优势的一般路径。

一、综述及问题提出

收入结构是反映和影响国民经济发展情况的重要指标之一。整体上,国民收入经过初次分配和再次分配后将形成功能性收入结构与规模性收入结构。收入结构方面的代表性研究也主要从两方面展开:1、功能性收入结构是从要素参与分配的角度考察收入的分布。主要侧重初次分配和人际分配的国民收入分配格局、分项收入结构。其中范从来认为收入结构变化影响着一个国家经济的稳定性,由此可将工资性收入、经营性收入、财政性收入和转移性收入的数量比例引申为分项收入结构。从城乡收入差距、城镇收入转型、区域差异、对外贸易和FDI、收入源泉本质性转变、分项收入不平等效应展开研究;2、规模性收入结构是从收入所得者的规模与所得规模之间的关系考察收入的分布。存在两类收入结构:企业盈利和劳动者收入间的比重、不同居民阶层的收入占比。

糖产业格局的研究文献主要分为三类。第一类是从国际贸易体制来研究各国糖产业格局。分别是北美自由贸易区 (NAFTA)(David Orden,1994)、乌拉圭回合所要求的糖业政策自由化 (Stephen Devadoss&Jurgen Kropf,1996)、食糖配额 (Roy BoydKhos, Row Doroodian&AmyPower, 1996;Thomas Hertel,2000)、欧共体糖业刺激政策调整(Blume,Strand& Famstrand,2000)、贸易模式及替代品等贸易环境 (Thomas Hertel,2000;司伟、王秀清,2004)、欧盟国家战略性贸易政策保护来展开,总体上认为贸易体系的放开将刺激发达国家需求、有利于主要糖业生产国,提升总经济福利,降低全球贫困。美国、日本、欧盟等发达国家的糖业保护措施严重扭曲国际市场,导致国际糖价长期低于生产成本;第二类是糖产业内部运行来探讨产业格局。具体角度是:糖料的保护率、资源成本系数、糖料种植业和制糖工业整合产业链、国外糖业公司经验;总体认为目前中国的制糖业短板是市场导向的产业组织、非规模经济型种植环节。第三类是从糖业市场机制来探讨产业格局。具体是:国际食糖市场价格波动对国内食糖价格的影响、食糖供需匹配优化。

回顾上述国内外文献,发现在收入结构、糖产业格局、收入与消费关系研究方面已有一定贡献,但很少有研究探讨区域收入结构与糖产业二者之间的关系。本文将在前人研究的基础上,首次将区域分项收入结构引入到糖业领域,先分析中国及中国糖业格局,并通过面板数据研究中国区域收入结构与糖业之间的关系。

二、世界及中国糖业格局

全球主要产糖国是巴西、印度、欧盟、中国、泰国等国,糖消费国家依次是印度、欧盟、中国、巴西、美国、印尼。①美国农业部USDA数据库。糖贸易市场的总体特征是:出口集中度高,而进口相对分散。与生产量相比,糖贸易的变动相对平稳。全球范围内,糖市场是一个受各国政府管制较多的市场。糖贸易一般通过特惠安排或者长期协议来展开,气候、价格等外部因素变化对国内糖市场的影响有限。

世界糖出口市场的特征有:第一、糖出口国长期集中于发展中国家,尤其集中于巴西、泰国、印度、墨西哥等国。OECD国家中有澳大利亚常年保持较大数量的食糖出口。前十大食糖出口国占全球糖出口84.01%,其中巴西就占45.71%。第二、糖业出口国在20世纪90年代出现中美洲加勒比海地区剧烈下降、新兴国家迅猛上升的格局变化。20世纪90年代以前,中美洲和加勒比海地区占世界出口量的比重在30%左右,90年代以后不断下降,至2003年仅占世界糖出口总量7.6%。与此同时,泰国、澳大利亚、墨西哥、印度、欧盟则大幅提高糖业出口规模,2014/15榨季所占糖出口全球比例分别为15.03%、5.97%、3.90%、2.71%、2.71%。②美国农业部USDA数据库。

世界糖进口市场主要特征是:第一、发展中国家逐渐成为重要的糖进口国。依据FAO统计数据,发展中国家的进口占全球比例从1963年的22.2%逐步上升到2003年的51.1%,而发达国家的进口占全球比例从1963年的77.8%稳步下降到48.9%。第二、进口相对于出口的市场集中度较小。从2010/11、2014/15榨季世界糖进口分布可知,前十大进口国占全球比例为47.37%、50.08%,所有国家的占比均在8%以下。③依据美国农业部USDA数据库数据计算而得。

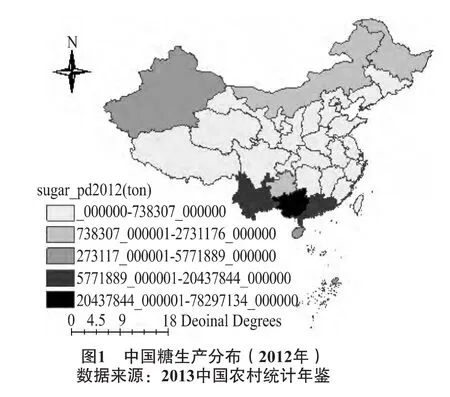

进入21世纪以来,中国是世界第三大糖业生产国和第二大糖消费国,依据USDA数据,2014/15榨季中国糖产量占全球7.8%,仅低于巴西 (20.95%)、印度 (15.89%)。其中蔗糖产量从1978年的全球第7上升到2000年的全球第3并稳定至今。中国糖消费占全球比例多年稳定在10%左右,仅低于印度(15.83%)。④依据美国农业部USDA数据库数据计算而得。

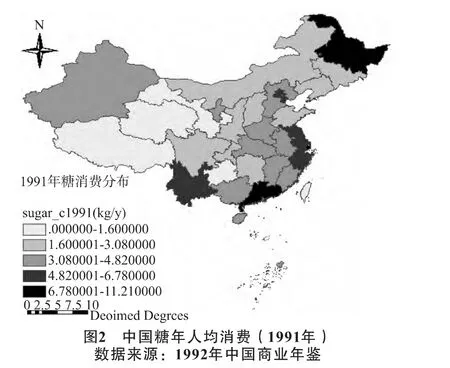

中国食糖消费总体呈现增长态势,1960~1980年、1981~1990年、1991~2000年各时间段年均增长率分别为6.6%、4.8%、1.7%。⑤数据来自《中国商业年鉴2003》。中国人口庞大、城市化率迅速提高带来的消费习惯转变、人均收入水平结构性变化将推动全球食糖消费,并影响全球食糖市场格局。

中国食糖消费具有区域性重大转变。1990年占据中国食糖量占比前五位的是华北五省(37.22%),2009年占据前五位经过剧烈变化分别是:广 东 (14.64)、河 南 (7.35%)、四 川(7.27%)、山东 (6.63%)、福建 (6.6%)(司

三、研究方法、数据及分析

通过计量模型来识别区域收入结构对糖业的影响,深入研究“收入、需求升级--糖市场消费和生产”的逻辑链。

(一)研究模型及数据

本文在模型中将糖生产量 (sugurpit)①数据来自1997-2003年《中国农村统计年鉴》作为因变量,各区域农村及城镇居民的分项收入及一套控制变量作为主要的自变量。糖产业需求方面,主要影响因素是:收入因素 (城镇居民可支配收入、农村居民纯收入、居民分项收入)、贸易市场因素(汇率②美元兑换人民币的汇率均价,来自CSMAR数据库、郑州糖期货均价③郑州商品期货交易所白糖类期货的年均价,来自同花顺iFIND数据库、进口糖数量)等因素。而供给方面主要的影响因素是:产业上游的区域糖料种植面积因素 (sugar_areait)、贸易市场因素(郑州糖期货均价、汇率)等。为了检测其稳健性,我们加入了城市化率、省会城市离二类沿海港口距离等因素。所以,从糖产业的供给和需求两个维度可建立对数计量模型如下:伟,2012)。基于此,有必要研究区域收入结构对食糖产业的影响。

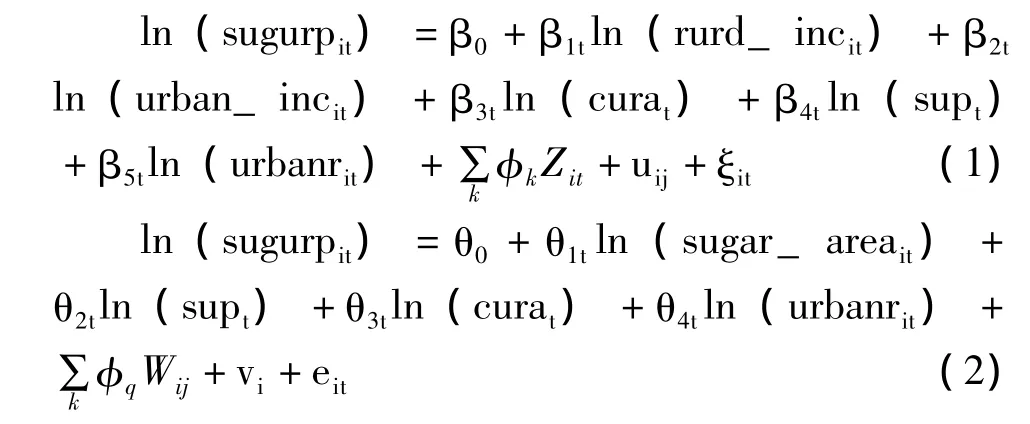

(1)式是糖产业的需求方面的研究方程,主要涉及到城镇居民可支配收入 (urban_incit)、农村居民纯收入 (rural_incit)、城市化率 (urbanrit)、白糖期货年均价 (supt)、人民币兑换美元汇率 (curat)。Z、W是对应的工具变量。由于本文主要侧重研究收入结构与糖产业的关系,将加入城市、农村居民收入的分项收入——工资性收入、财产性收入、经营性收入、转移性收入作为工具变量。城市化率是一个内生解释变量,所以我们将加上省会城市距离国家二类港口的最近距离作为工具变量。由于进口糖数量容易受汇率、郑州糖期货均价影响,采用2006~2012年的省际短面板数据,存在缺失值和内生解释变量,将采用IV-GMM等方法展开实证。数据主要来自EPS数据库、中国农村统计年鉴 (2000-2013)、同花顺iFIND数据库。计量模型中,需求方程主要考察收入、贸易市场因素,而供给方程主要考察糖产业上游、贸易市场因素,变量取对数后进入模型。

(二)实证分析

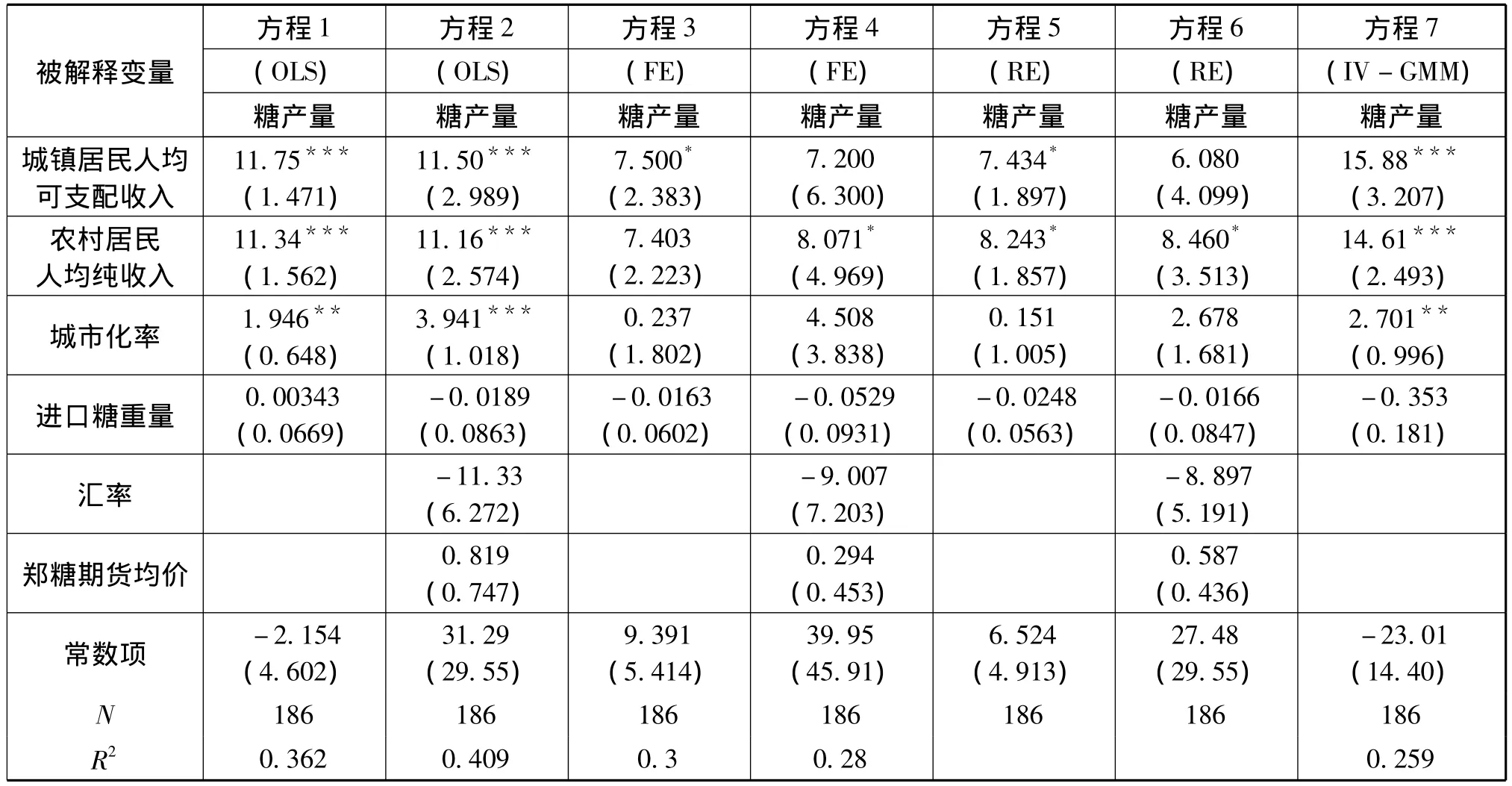

1.收入结构对糖产业的影响效应。回归结果证实了城市居民可支配收入、城市居民纯收入均对糖生产具有显著正向影响,符合预期。经验结果列于表1,其中方程7的内生解释变量是进口糖重量,工具变量是汇率、郑糖期货价。在考察收入对糖产业生产的影响时 (方程1、方程2、方程6、方程7),城镇居民人均可支配收入、农村居民人均纯收入这两个指标均显著为正,且前者的系数要高于后者。一方面,城镇居民可支配收入增速快于农村,消费升级更快,接近边际消费转换点,农村向城市的大范围人口流动使得生活方式、消费习惯更加接近西方,因此在这种情况城镇居民人均可支配收入高的地区往往倾向于糖消费的领先增长。另一方面,农村居民人均纯收入也已经显著地提高了糖产量。农村收入相对较低,但是农村食品消费选择相对较少,食糖、饮料等是选择集中占据着重要位置。因此使得农村居民人均纯收入对于糖产量的弹性逐步接近于城镇水平。另外,系数相对较大的原因还在于收入是人均指标,而产量是总量指标,人均指标的微小变化将在总量收入上产生非常可观的影响。

表1 糖生产的需求面实证分析

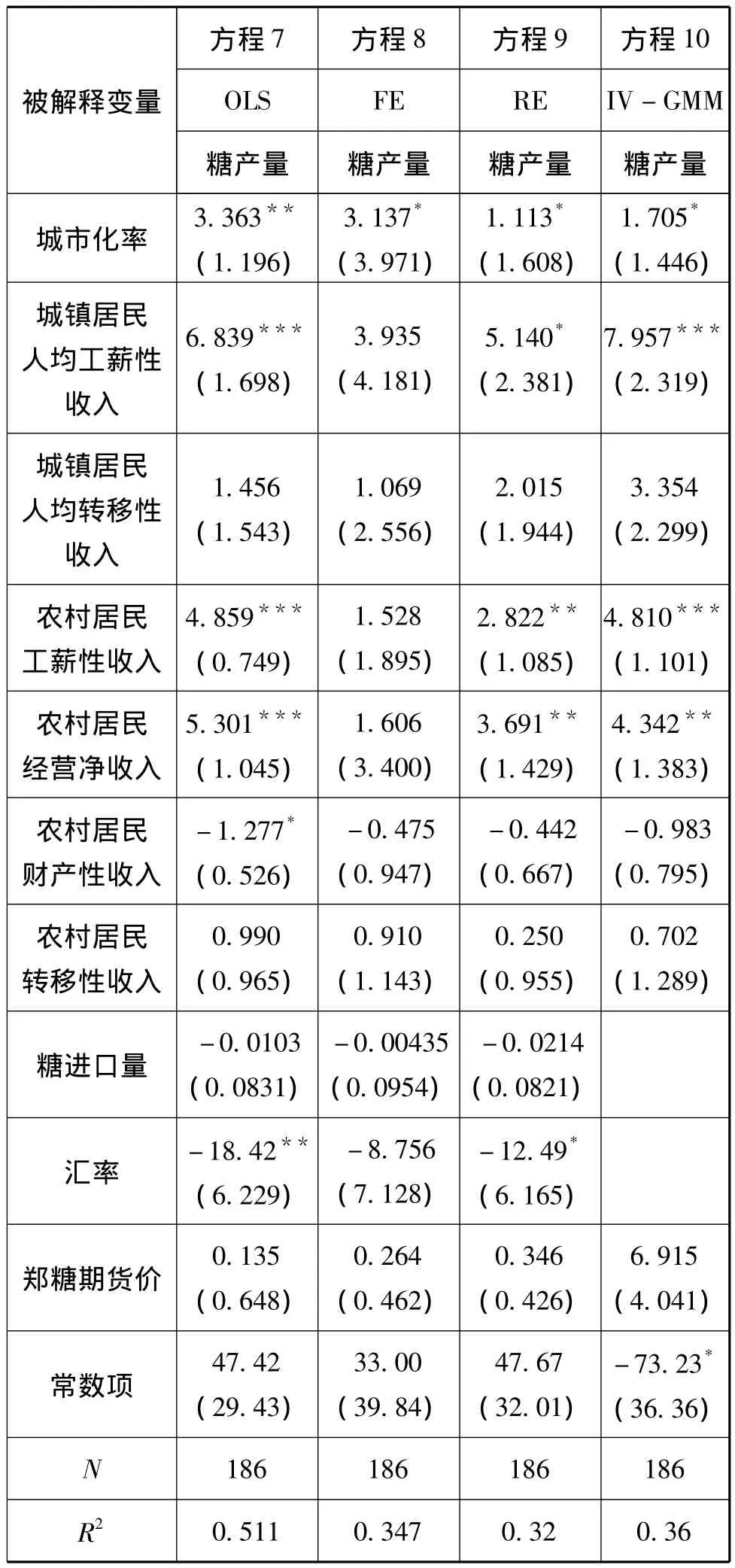

将工薪性、经营性、财务性、转移性收入等细分收入变量引入方程,具体见表2。可知:

(1)城镇居民收入方面,工薪性收入、转移性收入对糖产量的影响十分明显。城镇居民人均工薪性收入的系数显著为正,其是城镇居民人均工资性收入系数的两倍以上。这说明目前促进糖业城市消费收入因素是工薪性收入、转移性收入。出现这样的情况,主要与目前城镇居民收入结构占比有关系,中国的城镇居民总收入中占比依次为工薪收入、转移性收入、经营净收入、财产性收入,这两者的增长将显著提升城镇居民收入和消费。城市中,社会保障力度较大、覆盖率高,使得城镇居民转移性收入在总收入中的比例高,从而能对糖消费产生显著拉动作用。从规模上,城镇居民收入中工薪收入、转移性收入均对糖产业消费产生了显著正面影响。

(2)农村居民收入上,工薪性收入、经营净收入对糖产业消费具有重要影响。在涉及农村居民分项收入的回归方程 (8)、 (9)、 (10)、 (11)中,只有农村财产性收入的系数为负但不显著。基本上验证了收入对糖产业生产的正向促进作用。其中,农村居民工薪性收入、经营净收入的收入的回归系数较大。主要原因涉及到农村收入结构、经营净收入与农产品加工业密切关系有关。2006-2012年工薪性收入仍然在总收入占比均超过64%,占据决定性位置,工薪性收入对糖产业的影响自然巨大。而农村的日常农副经营如:蔗糖、甜菜的种植等形成的收入,则直接与农产品加工业 (如:糖业),对糖业的生产具有业务层面的联系。

(3)农村基础性公共产品投入严重缺乏,使得农村居民转移性收入对糖业生产不具有显著促进作用。方程 (7)、(8)、(9)、(10)中,农村居民转移性收入系数微弱且不明显,说明作为占据农村居民收入较大份额的转移性收入对糖业生产却没有显著影响,这主要是因为相对于城镇居民,农村收入的基数较低。加上农村公共产品缺乏,不少收入需要用于教育、医疗保障、养老等支出,使得农村居民的可支配收入明显降低。综合这些因素,导致转移性收入对糖消费尚未释放出明显的促进作用。

表2 分项收入结构对糖产业的影响估计

2.糖生产的供给层面分析。糖种植面积的系数显著为正,符合预期。这说明上游种植环节对糖生产的具有显著影响,原料来源因素、糖业管制政策是主要原因。整体上,我国糖产业的主要原料地来自于国内,由于难以储藏和运输成本高企,较少进口甘蔗、甜菜等原材料。2006年以来,我国对糖就实施不同的补贴,并从2011年开始实施在主产区实行糖临时收储政策,2011年、2012年、2013年的每吨临时收储价分别为 6550、6100、6100元,均高于同期国际价格水平,这有利于平稳种植面积和糖业生产。

3.市场贸易因素对糖业的影响。作为市场贸易重要因素的郑糖期货均价、汇率等变量的系数均没有通过显著性检验,这主要与产业管制特点、期货价格特点有关。方程 (1)-(17)中,郑糖期货均价、汇率的系数基本都处于不显著状态。糖业是管制程度较高的产业,我国对糖业在实施主产地临时收储的同时,还通过农业补贴的方式扶持糖业发展。期货价格与现货价格不同,主要是用于保值对冲,并不一定必须交割,期货价格对糖业实际生产的价格信号作用并不显著。由于我国本身是糖生产大国和进口国,同时对糖业实施进口配额制度,可以认为糖业进口因素对我国糖业的影响相对有限。

4.内生性和稳健性讨论。实证分析中引入了市场贸易因素 (郑糖期货均价、汇率、糖进口等变量)。郑糖期货均价与汇率、进口量等有关,为尽量减少内生性问题,将郑糖期货均价作为内生解释变量,而汇率、进口量作为工具变量,离港口距离等地理因素可以作为前定变量。可见表 (1)-(3)的IV-GMM估计结果,结果显示,系数及其显著性变化不大。表1、表2中,对比引入郑糖期货价、汇率等市场贸易因素和引入前的结果可知,收入、城市化率等变量的系数显著性没有发生大的变化。而表3中,引入汇率、省会城市距二级港口距离等因素或者采用工具变量,引入前后变化不大。表1-表3的结果充分说明实证结果是具有较好的稳健性的。

如何利用国内收入结构变迁和现代市场手段推动大宗敏感农产业发展?可借鉴欧盟、美国等现代农业生产大国和出口大国对大宗敏感农产品调控路径,如精确计划、国内产业政策、适当补贴促使产业升级等,这些国家的政府调控长期使糖市场价格低于生产成本。在现货市场发达、信用机制完善基础上,美国农业主体直接参与或者间接通过加入的合作社进入期货市场进行套期保值,并通过基差交易来最小化风险。

表3 糖生产的供给面影响

四、结论和政策建议

本文选取民族地区重要的糖业,采用2006-2012年面板数据,首次将从居民分项收入角度分析糖业优势格局。发现:(1)城镇居民收入整体上对糖产业格局有显著促进作用,主要通过工薪性收入、转移性收入渠道发挥影响。城镇居民收入通过工薪性收入、转移性收入渠道影响糖业产业格局。(2)农村居民纯收入也对糖产业格局显著促进,主要通过工薪性收入、经营净收入渠道发挥显著作用,而占据较大比较的转移性收入促进作用却不明显。(3)中国糖业种植主体规模小、相对分散,糖业加工主体集中度相对较低,而市场流通、金融期货市场相对发达国家明显滞后,市场主体利用期货等现代金融手段整合产业的效应尚不明显。

结合现有研究,主要启示有:(1)加强标的收入对大宗敏感农产品的牵引作用。尤其是加强城镇居民的工薪性收入、转移性收入,农村居民的工薪性收入、经营净收入渠道并重点加强转移性收入渠道。 (2)完善“精确计划——产业政策促进——适当补贴——流通、金融战略环节扶持”的精准调控体系。(3)加强大宗农产品业的流通和金融战略整合,控制关键性战略环节。通过农业合作社等实现农产品生产的规模化、专业化组织,加快现货市场、信用体系建设,在风险可控的条件下建设完善期货市场,推动国内期货市场和现货市场的深度融合。