新疆哈萨克族牧民定居与生态草原建设的良性互动关系研究——以新源县那拉提镇为例

2015-02-22张振华

张振华,姜 杰

(石河子大学马克思主义学院,新疆石河子832003)

从游牧到定居是人类历史上生产力的重大飞跃和人性的彻底解放,使其融入到现代文明生活。历史证明,游牧民族从游牧走向定居是历史的必然。只有定居才能稳定和发展、只有定居才能繁荣和幸福。新疆哈萨克族自古以来就过着逐水草而居的游牧生活,然而随着草原生态资源因各种原因过度使用,牧民维持游牧生活遇到一些困难,国家启动实施牧民定居工程并配套推进生态草原建设项目,有效地提高了牧民的生活水平,缓解了草原生态系统的压力。该文把新疆哈萨克游牧民族定居工程建设置于全国游牧民族定居工程建设的视角下,并进而在党的游牧民族定居工程建设理念的指导下,旨在更好地融合牧民定居和生态草原建设两项工程的良性互动关系,更加科学高效的保护草原生态系统,维持牧民定居的新生活,推进美丽新疆社会主义新牧区建设。

一、新疆哈萨克族牧民定居与生态草原建设的现状

据新疆统计年鉴数据显示,2013年新疆总人口2266.63万人,哈萨克族人口158.54万人,占全疆总人口的7%。①新疆维吾尔自治区统治局:《新疆统计年鉴》。北京:中国统计年鉴出版社,2014年版,第81~84页。随着人口的增长,社会的进步,新疆哈萨克族以靠天养畜为特点的游牧已无法适应现代生产力尤其是现代畜牧业发展的要求,由游牧走上定居是历史发展的必然趋势。据资料显示,自20世纪80年代中期,新疆开始大规模实施游牧民定居工程,2009年,新疆游牧民定居工程被纳入《全国游牧民定居工程建设规划(2009-2015年)》,并于同年启动实施。该规划指出“十二五”时期,要深入推进游牧民定居工程建设,基本解决尚未定居的24.6万户、115.7万游牧民的定居问题。②中华人民共和国国家发展和改革委员会: 《全国游牧民定居工程建设“十二五”规划》。http://www.ndrc.gov.cn/zcfb/zcfbghwb/201402/P020140221359298938685.pdf预计2015年,实现规划区游牧民全部定居。游牧民族以经营畜牧业为主,对发展畜牧业来讲,草原资源是其最重要的物质基础。新疆作为全国五大牧区之一,草原辽阔,资源丰富,有可利用草原7.2亿亩,占新疆国土总面积的34.4%,③草原生态保护补助奖励机制介绍:《新疆畜牧业》2013年第5期。草原既是新疆重要的生态屏障,也是牧民重要的生产资料,然而,近年来,由于经济利益的驱动,牧民垦草开矿、超载放牧、过度发展旅游业等,草原的破坏程度比较严重。草原的生态功能决定草原生态环境的好坏,直接影响到新疆乃至全国的生态安全,新疆草原生态环境的恢复改善,事关国家现代化建设大局,①《我区草原生态发生趋好性变化》,《新疆日报 (汉)》2010年第3期刊。长期以来,国家农业部对新疆草原保护建设尤为重视,给予了大量的资金技术扶持和政策倾斜,例如启动实施草原生态保护补偿奖励机制、退牧还草、兴修牧区水利、牧民定居等一系列生态建设工程,草原生态得到了很大程度的改善和恢复,生态草原建设工作也正在稳步推进并取得显著成效。新源县那拉提镇位于巩乃斯河上游,伊犁河谷最东端,距伊犁哈萨克自治州新源县城约80公里,217、218国道纵横全境,素有伊犁“东大门”之称,辖区总面积1948平方公里,其中可耕地面积9.2万亩,森林面积40万亩,优质草场130万亩,居住着以哈萨克族、汉族为主的十多个民族,总人口约3.2万人,其中哈萨克族人口占60%以上。②汤景涛:《那拉提镇简介》。http://nltz.xinyuan.gov.cn/content.jspurltype=news.News Content Url&wbne wsid=18657&wbtreeid=2575.那拉提镇是新源县唯一一家国家级“旅游名镇”,辖区内那拉提草原景区是国家5A级风景区。那拉提草原的哈萨克族人口15 298人占我国哈萨克族总人口的1.13%,是全国哈萨克族人口居住最集中的地区,因此被列入大世界吉尼斯之最(中国之最)——哈萨克族人口最多的草原。③华夏经纬网:《中国最美的六大草原》。http://www.huaxia.com/sh/zyzz/2006/00514716.html该草原具有生产力高、牧草种类多、品质优良三大特点,是全国最优质的天然草原。自20世纪80年代以来,由于牲畜数量逐年增加,造成天然草地严重超载放牧,2011年,那拉提夏牧场牲畜最高放牧量为55万只标准畜,其中放牧的农区牲畜达22万只标准畜,季节牧场的严重超载,造成了天然草地出现不同程度的退化蔓延趋势。近几年,那拉提镇先后争取国家和自治区退牧还草、游牧民定居、毒害草治理、无鼠害示范区等草原生态保护建设项目,定居率已达到80%以上,缓解了天然草地的生产压力,使草地退化势头得到了一定程度的遏制,但没有根本改变草原退化的现状,草地退化严重影响了畜牧业的可持续发展和生态环境的维持。草原作为牧民发展畜牧业的重要物质基础和赖以生存的重要环境,草原退化也影响牧民生产生活水平的提高,所以那拉提草原的游牧民走向定居之路刻不容缓。游牧民定居工程是基于草原生态系统遭到破坏的背景下提出实施的。该工程作为一项民生工程,是涵盖政治、经济、社会、文化、生态等多方面的系统工程,定居并非目的,而是作为保护草原生态环境,提高牧区经济社会发展水平,全面建设小康社会,促进草原畜牧业可持续发展的有效途径。环境因素是决定牧民走上定居的最重要因素之一,牧民定居工程能有效缓和传统游牧方式带来的草原生态系统的恶性循环,促进草原生态系统的恢复和重建,所以,生态草原建设是推动牧民定居工程实施的重要动力。新疆牧民定居工程和生态草原建设工程的共同实施对于保护人们赖以生存的生态环境,维护边疆的安全稳定,推进西部地区经济社会和谐发展,实现草原畜牧业现代化和可持续发展,提高牧民生产生活水平具有重要意义。

二、新疆哈萨克族牧民定居与生态草原建设的良性互动关系及存在的问题

游牧是一种终年逐水草而居粗放的草原畜牧业经营方式,优势在于对天然草地的廉价利用,随着牧民各方面需求的不断增加,导致对天然草地的无节制、超负荷利用愈来愈严重,引发了一系列的生态问题。新疆气候干旱,生态环境尤为脆弱,草原环境一旦遭到破坏,很难恢复和重建。牧民定居工程是当局政府实施的一项具有前瞻性思维和眼光的重大民生工程,有利于保护和改善草地生态环境,并实现草地生态环境—草地资源—畜牧产业—经济社会效益的良性循环。同时,以生态资源可持续发展观为指导,实施生态草原建设工程,通过人工草场置换天然草场,推进退牧还草、禁牧休牧等项目,为天然草地自我更新、自我修复提供时间和空间,这也是全面有效推进牧民定居工程的动力和契机。下面具体阐述新疆哈萨克族牧民定居与生态草原建设的良性互动关系,并指出在项目实施过程中出现的不适应性问题。

(一)游牧民定居工程是改善草原生态环境的有效途径

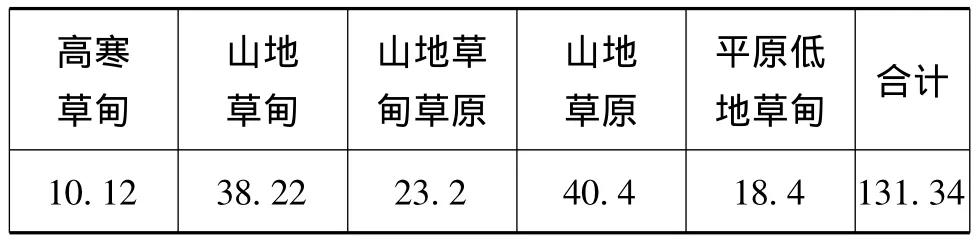

新疆游牧民定居工程的实施使游牧民改变了四处游牧的生产生活方式,通过暖季放牧、冷季舍饲,可以有效缓解草畜矛盾,减轻天然草场压力,促进草原植被自我更新和修复。同时,随着牧民定居后不断拓宽就业渠道,向其他产业分流,从事草原畜牧业的人口越来越少,将有助于抑制草原退化,促进草原生态环境的优化,维护牧区生态安全。牧民定居后,天然草地载畜量得到科学控制,并通过建设人工草场置换天然草场,实现牲畜舍饲圈养,极大地减轻了天然草场的压力,再加上针对保护天然草场的综合治理措施,将加速天然草原的快速恢复和生态环境的根本性好转,从而有利于实现草原生态环境的可持续发展。①闫海龙,张永明:《关于推进新疆游牧民定居工程建设的思考与建议》,《中国集体经济》2011年第28期。2009年,国家启动游牧民定居工程,下达新疆计划任务1.2万户,实施范围包括伊犁州等地区的33个县市。仅仅一年的时间,各地州、县 (市)基本保质保量的完成了下达的游牧民定居工程建设任务。为配合游牧民定居工程的顺利展开,2011年新疆全面建立草原生态保护补助奖励机制,实施禁牧补助、草畜平衡奖励等政策措施,极大的缓解了草原生态系统的压力。据调研结果显示,新疆那拉提镇目前涉及定居工程的牧户共有1208户,其中主要牧户有587户,专业牧户621户,截至2014年12月已定居牧户是518户,半定居牧户是561户,未定居牧户是129户,定居半定居率达90%。那拉提镇是伊犁河谷最重要的水源涵养区,而且拥有全国最优质的天然草原——那拉提草原 (见表1),自实施牧民定居和草原生态保护补助奖励机制和禁牧休牧项目 (见表2)以后,牧民们以更加科学的方式利用生态草场,既保护了生态环境又提高了牧民的收入水平。

表1 那拉提镇天然草原现状表 单位:万亩

表2 那拉提镇水源涵养区草原禁牧休牧基本情况表

表1、表2显示,那拉提镇天然草原面积达131.34万亩,实施草原生态保护补助奖励机制后,那拉提镇划入禁牧区面积是16.928万亩,涉及牧户475户,划入草原平衡区面积达108.22万亩,涉及牧户816户,2012年已经基本全部落实。我们从上面的数据还可以看出,截至2014年那拉提镇定居半定居牧户共1079户,而涉及草原生态保护需要禁牧休牧的牧户有1291户,正是由于牧民定居工程的顺利实施,才有效地保证了草原生态保护工作的有序开展。然而也存在一些问题,游牧民的思想观念相对封闭落后、缺乏自主性,生态意识不强,所以牧民定居工程在实施过程中有阻力,影响游牧民定居工作的系统推进和生态草原建设项目的进程。

(二)生态草原建设是推进游牧民定居工程的重要动力

草原是地球上最大的陆地生态系统之一,在应对全球气候变化方面具有重要作用。中国天然草原面积3.93亿公顷,约占国土总面积的41.7%,是我国面积最大的绿色生态屏障,坚守着森林农田等其它植被类型难以延伸的干旱、高寒等自然环境最为严酷、生态环境最为脆弱的广阔地域,由于我国草原占国土面积的比重和特殊的地理分布位置,彰显了其特殊和重要的国家生态安全战略地位,同时也赋予了草原在应对气候变化作用方面的重要性和不可替代性,必须进一步加强草原生态保护建设力度,推进科技进步,努力提高草原碳汇能力,为应对全球气候变化做出积极贡献。②中国畜牧网:《应对气候变化,必须高度重视草原保护建设》,http://www.xumu.com.cn/html/news/110/2010/0719/125717.html新疆作为我国一个重要牧区,草原总面积8.6亿亩,可利用面积7.2亿亩,约占中国草原总面积的22%以上,居全国第三位。但新疆属于干旱、半干旱地区,由于特殊的气候环境,覆盖地表的主要植被——草原,一旦遭到破环,随之而来的是水土流失和土壤沙化、珍稀濒危植物物种灭绝,生态环境趋于恶化,草原畜牧业也就失去了依托,将会给新疆经济社会的可持续发展带来不良后果。③巴合提娜孜·比克什:《牧民定居与新疆草原畜牧业可持续发展关联研究》,《新疆财经大学》2011年第9期。近年来,新疆的草原破坏程度非常严重,从历代的屯垦资料来看,新疆耕地面积由1949年解放时的1814.55万亩增加到2012年的5912.02万亩,开垦的荒地基本都是天然草原,这使草原面积大幅减少,特别是优良草原面积。而且,由于游牧民居无定所、四季游牧,草原又是他们生产的重要物质基础,为了增加收入提高生活水平,加上牧民生态环境意识差,往往超载放牧、破环草地生态平衡,导致赖以生存的重要物质基础遭到破坏,新疆近八成的草原存在沙化退化等生态问题。牧民发展生产维持生计而赖以生存的物质基础遭到破坏,导致牧民不得不改变传统的生产生活方式,走向定居。因此,环境因素是影响决定牧民定居的最重要因素之一。正是由于草原生态系统遭到破坏,定居成为解决问题的途径。所以,从某种意义上讲,定居成为减轻草原生态压力、缓解游牧民与自然矛盾而选择的一种新的生产生活方式。

我们采取问卷调查的方式了解到那拉提镇禁牧区牧户禁牧前后的收入差别情况 (见下表3),具体数据如下:

表3 禁牧区牧户禁牧前后收入分析表

表3显示,牧民在禁牧前后饲养畜牧总数量有明显减少,但收入确是有增无减。这不但是牲畜品种改良所致,更是哈萨克牧民收入多元化的原因。由表3可以清晰的看到,禁牧前后增加了牧家乐和外出务工的额外收入,更是多了好几项政策性收入,牧民的收入水平实现翻倍提高。那拉提镇牧民搭上政策的顺风车,逐渐改变单纯靠牧业增收的历史,同时有效缓解了牲畜与草场的平衡矛盾,获得了很大的经济效益和生态效益。那拉提镇以划归禁牧区和草原平衡区为主要措施草原生态保护建设涉及牧户1291户,定居前后牧民收入水平提高,可以有效解决牧民的基本生活问题。所以,需要向广大牧民普及生态保护的责任和意识,促进草原的可持续发展,为牧民子孙后代造福,也为保留游牧民传统生活方式提供物质基础。只有从游牧走向定居,由传统游牧方式带来的草原生态的退化恶化情况才能得到缓解,生态草原建设是一个大范围的重大系统工程,需要国家在政策和法律方面予以支持。在这方面我国还存在一些欠缺之处,例如:生态文明建设制度体系不完善,草原生态红线保护制度尚未确立。正是这些给肆意利用天然草原的牧民可趁之机,以天然草原作为廉价成本,发展粗放式的畜牧业,造成草原系统的恶性循环。这些必须引起相关部门和机构的重视,及时评估损失并作出相应的补救措施。笔者针对一些不适应性问题,主要从以下三个方面提出构建新疆哈萨克族牧民定居与生态草原建设间良性互动关系的具体措施。

三、构建新疆哈萨克族牧民定居与生态草原建设间良性互动关系的有效举措

良性互动关系的构建是在两者之间相互配合协调的基础上达成的,新疆哈萨克族牧民定居与生态草原建设间良性互动关系的构建主要从思想观念、政策和法律等方面着手,只有思想开放、政策保障、法律完善才能从根本上解决游牧民定居和生态草原建设的难题。

(一)坚持以宣传鼓励为前提,转变牧民传统的思想观念,激发定居牧民生态意识的自主性

游牧民定居工程是一项长期工程,必须依靠社会各阶层力量的不懈努力,通过对群众的思想教育引导及政策宣传,使群众对国家的这项工程有新的认识,从主观上认为这是一项重要的惠民惠农工程。牧民靠草原而生,始终应该是草原生态保护建设的主体,同时也是草原生态保护最直接的受益者,所以要不断增强牧民草原生态保护的意识和责任,大力宣传禁牧休牧工作,通过打破传统游牧观念的束缚,尊重牧民意愿,注重保护和弘扬民族文化;改变传统生产经营方式,实现牧区生产经营多元化,拓宽非牧业经营收入途径,积极引导牧民发挥地缘优势和资源优势,大力发展旅游业;还要积极推进牧民定居工作的保障,例如基础设施配套、生活方式技能培训,加快定居群众从游牧民到城镇居民的转变步伐,使他们尽快融入现代城镇生活,依托资源优势,顺应市场需求,培育发展产业园区,支持引导群众积极从事二、三产业,保证定居群众稳定增收,安心做“城里人”。那拉提镇阿拉善村定居点位于那拉提镇东15公里、紧邻那拉提草原,镇政府鼓励引导村民利用地缘优势和资源优势,坚持旅游业和畜牧业相结合,将阿拉善村(哈萨克族民俗第一村)打造成为集食宿、旅游、民俗风情为一体的综合旅游接待基地,不仅弘扬了哈族的传统文化,而且大大提高了牧民的生活水平。这就是转变牧民思想观念,鼓励引导牧民拓宽经营渠道,激发定居自主性的典型案例。

(二)坚持以政策制度为引导,为牧民定居和生态草原建设提供行动准则

党的十八届三中全会作出了加快生态文明制度建设、建立生态文明制度体系的重大战略部署。①本书编写组:《党的十八届三中全会<决定>学习辅导百问》,北京:党建读物出版社,2013年版,第33页。所以开展工作应以制度先行,为新疆牧民定居和生态草原建设提供行动准则。新中国成立以后,党中央高度重视牧区经济社会发展,牧民生活环境的改善,使绝大多数游牧民族实现了定居生活,而且不断加大游牧民定居工程的投入力度,在全国范围内启动实施游牧民定居工程,并有国家发改委主持编制了全国游牧民定居工程建设“十二五”规划。游牧民定居工程是国家民生工程和安居工程的重要组成部分,是惠及所有游牧民的德政工程。近年来,科学发展的观念不断深入人心,草原生态保护和建设越来越引起了政府和社会的广泛关注,每年的中央一号文件都会强调保护草原生态系统,国务院颁布加强草原保护与建设和促进牧区又好又快发展的若干意见,批准农业部等有关部门编制全国草原保护建设利用总体规划,在2011年又启动实施草原生态保护补助奖励机制,对牧民实施草原禁牧、草畜平衡和转变畜牧业生产方式等给予补助和奖励,成为中国最大规模的草原生态保护政策,而且每年财政部都在加大这两方面工程的资金投入,这些都是中央政府为改善游牧民生活环境和保护草原生态颁布和制定的国家级政令,对于提高牧区牧民的生活水平和缓解草原破坏程度具有非常有益的意义。那拉提镇为贯彻落实国家生态文明建设的战略部署和推进游牧民定居工程的实施,规划了一大批项目,并获得国家大量资金支持,有力地推进那拉提镇的牧民定居进度和生态草原建设成效。

(三)坚持以法律规范为保障,为牧民定居和生态草原建设提供法制约束

2014年10月,中共十八届四中全会召开,会议讨论了全面推进依法治国等若干重大问题,要求完善法律体系,加强重点领域立法,并且进一步提出要用严格的法律制度保护生态环境,加快建立生态文明法律制度。②《中国共产党第十八届中央委员会第四次全体会议文件汇编》,北京:人民出版社,2014年版,第4~5页。法律是治国之重器,良法是善治之前提。草原作为生态文明建设的主要阵地,所以应该利用法律的强制手段,加快建立起保护和建设草原生态的长效法律机制,严厉打击非法开垦破坏草原之行为。草原是牧民发展生产的重要物质资料,只有合理利用草原资源,才能发挥草原生态和经济的双重价值。牧区居民在推进定居工程的同时,要以科学发展观为指导,以法律为准绳,对违反《草原法》的案件严肃处理,以生态草原保护为重心,抓好牧民定居、退牧还草、禁牧休牧工程,实现草原生态和畜牧业的可持续发展。同时还要积极借鉴国内外其他地区的先进经验,因地制宜,不断完善体制机制建设,推进人工草地、天然草地保护和退化草地植被恢复和畜牧业良性发展等方面工作的技术提升,为牧民定居和生态草原建设奠定坚实的基础。那拉提镇认真向牧民宣传贯彻相关法律政策,严厉打击破坏野生植物、滥垦草原、偷牧抢牧之行为,让牧民知法、懂法更守法。以法律为强制约束,有效地促进那拉提草原风景区的生态保护,也为那拉提镇的游牧民定居工程注入了强大的动力。

四、构建新疆哈萨克族牧民定居与生态草原建设间良性互动关系的现实意义

新疆游牧民族定居工程建设,是一项涵盖政治、经济、社会、文化、生态等多方面的系统工程。在国家强调科学发展观的大背景下,加快实施牧民定居工程,是建设生态文明的重要举措,草原作为生态系统的重要组成部分,生态草原保护建设工作必不可少。笔者提出构建新疆哈萨克族牧民定居与生态草原建设间的良性互动关系具有极其重要的政治、经济、社会、文化、生态意义。

(一)政治效益

中国牧区大多地处边疆和少数民族聚居地区,这些地区大多是社会经济和政治文化发展程度很不平衡,政治形势不稳定,尤其是新疆近年来发生的一系列惨绝人寰的暴力恐怖事件,党中央认为新疆工作的着眼点和着力点应该放在社会稳定和长治久安上,所以在新疆牧区实施游牧民定居工程对于保持全国的政治和社会稳定,促进民族团结、巩固边防具有非常重要的积极影响。草原作为我国不可或缺的国土资源,承载着生产和生态的双重功能,加强草原保护和建设不仅是维护新疆生态安全的迫切需要,也是发展现代畜牧业、实现草原畜牧业可持续发展的根本措施。游牧民定居工程是国家基于草原生态环境保护而实施的一项重大民生工程,所以构建新疆哈萨克族牧民定居与生态草原建设间的良性互动关系,不仅有利于提高游牧民生活水平维护牧民的生存权利,还有利于保护我国的生态安全。

(二)经济效益

牧民定居工程实施以后大大改变了哈萨克游牧民族传统的生产方式,草原畜牧业逐步向现代化转变,主要体现在:一、生产和经营方式由粗放走向集约。改变过去一味的开发放牧面积增加效益,实现了生产技术的革新和经营体制的转变;二、改变了单一发展方式,发展多种经营,拓宽收入渠道。改变过去全家人过着四季流窜放牧的生活方式,开始从事种植业、旅游业或弘扬民族特色产业,牧民收入不断增多而且日益多元化。游牧民定居以后,单位面积的载畜量减少,大大减轻了天然草原的压力,有利于增强草原生态系统的自我修复能力,有效避免了“先破坏,后治理”的局面,大大节约了治理成本。而且牧民定居后,注重科学发展畜牧业,商品化和市场化程度不断提高,牧民收入来源也逐渐稳定,生活水平越来越高了。

(三)社会效益

草原生态系统遭到破坏,草畜矛盾日益突出,畜牧业因物质基础缺乏而变得难以维持,这些是引发游牧民族由游牧走上定居的动力因素。哈萨克族从游牧走上定居以后,物质生活和精神生活都获得了空前解放。在物质生活方面,哈萨克族牧民居住、服饰、饮食、通讯、交通、卫生、教育事业等均发生了显著变化。在精神生活方面,哈萨克族牧民娱乐时间和娱乐方式越来越多,生活幸福感逐渐提升。总之,牧民们越来越安心地做“城里人”了。笔者认为,最大的社会效益应该是牧区教育事业的发展。游牧民工程实施以来,牧民逐渐定居下来,子女也像其他孩子一样接受正规的学校教育。随着双语教学的大范围推行,有利于提高少数民族的文化程度,促进各民族之间的交流融合。

(四)文化效益

哈萨克族是一个古老的游牧民族,以马背为家,创造出非常悠久的游牧历史和文化。哈萨克族在马背上展开文化传承,毡房、刺绣等成为哈萨克族特有的文化符号。牧民定居工程实施以来,各界力量更加充分的挖掘哈萨克族民俗文化,在保护和弘扬这些非物质文化遗产方面取得巨大成就。江苏扬州对口支援那拉提镇阿拉善村,以毡房为原型,建成100栋功能齐全的特色民居,致力于打造“华夏哈萨克族第一村”;哈萨克族传统的手工技艺——刺绣经过不断改革创新,走上了产业化规模化经营模式,名扬海内外市场。哈萨克族是中华56个民族之一,其优秀的民族文化是中华文化不可缺失的一部分,独具特色的民俗景观、别出心裁的民族艺术使这个民族绽放着耀眼的光芒。我们认为哈萨克族应该借助游牧民定居工程的契机,全面向世人展示哈萨克族传统文化的魅力,寻找与旅游业、现代畜牧业的完美接点,进一步提升民族文化的知名度和影响力,改善牧民生活水平,促进社会和谐发展。

(五)生态效益

多年来,新疆哈萨克族过着靠天养畜、四季流动游牧的生活,随着人口压力的不断增大,放牧量的逐年增加,导致草原严重超载放牧,造成了天然草地不同程度的退化,草畜矛盾和生态危机日益突出。牧民定居工程的推进改善了局部草原生态环境。生态资源利用方式实现从常年放牧向季节性放牧的转变,国家、自治区还积极推行退牧还草、禁牧休牧、草原生态保护补助奖励等工程。这样,有效减轻了天然草场压力,加大了植被恢复面积,遏制了部分草原继续恶化趋势,促使局部草原生态回归良性循环。自实施牧民定居工程和相关草原保护措施以来,单单那拉提草原景区来说,虽依然是哈萨克族人口最多的草原,但牧民们基本都改变了游牧的生活状态,主要从事旅游相关产业,生活水平有了大幅度提高。那拉提草原的生态压力也逐渐减弱,主要承担旅游业发展带来的生态破环。但是,只要我们合理利用草原资源科学发展旅游业,就可以用最低的生态成本换得更大的经济效益,维持生态与经济的平衡态势。

总之,通过构建牧民定居和生态草原建设间的良性互动关系,配合实施退牧还草、禁牧休牧补助奖励等方面的优惠政策,有助于推动新疆草原生态保护建设,稳步提高游牧民收入,实现草原科学可持续利用,转变畜牧业发展方式,增强畜牧产品生产和供给能力,使牧区实现生态效益、经济效益、社会效益和政治效益的协调统一。游牧民定居工程是保护牧区草原生态的有效手段,草原生态建设工程是推进游牧民定居工程的重要动力,只有构建好两者之间的良性互动关系,才能提高牧区牧民的生活水平,发挥草原生产和生态的双重功能。生态草原建设工程可以缓解生态危机,保护草原生态的良性循环,是建设我国生态文明的迫切需要。2015年4月25日中共中央、国务院出台了关于加快推进生态文明建设的意见,指出:“生态文明建设是中国特色社会主义事业的重要内容,关系人民福祉,关乎民族未来,事关“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦的实现。”①新华网: 《中共中央 国务院关于加快推进生态文明建设的意见》,http://news.xinhuane.com/2015-05/05/c_1115187518_3.htm.2015年9月11日,在习近平总书记的主持下中共中央政治局会议又审议通过了《生态文明体制改革总方案》,进一步推进了我国生态文明建设的顶层设计。2015年10月中共十八届五中全会指出生态文明建设是实现中国梦的坚实基础,再一次把生态文明建设摆在突出位置,提出在坚持绿色发展的方式下多角度、全方位展开推进生态文明建设工作。生态文明建设是我国践行五位一体总体战略布局的重要环节,是我国未来一个阶段内工作的重中之重,新疆应该积极围绕国家政策动向,结合地区资源情况,带领以哈萨克族为主的牧区认真贯彻生产生态有机结合、生态优先的方针,走出一条资源节约型、环境友好型的科学的永续发展道路。Abstract:Since the implementation of the nomadic Kazak's settlement project which plays the double functions of grassland production and ecological protection,the following problems have still remained,the herdsmen's poor ecological consciousness,mining in the grassland,overgrazing,excessive development of tourism,etc.It is suggested that the herdsmen should change their traditional ideas,enhance their ecological consciousness,while the government should provide the principles and laws for their settlement and the construction of the eco-grassland.This research aims to build a benign interaction between the nomadic Kazak's settlement and the construction of eco-grassland in Xinjiang,and obtain the multi-benefits in political,economic,social,cultural and ecological aspects.Key words:Kazaks in Xinjiang;nomadic Kazak's settlement project;construction of eco-grassland;benign interaction