机械基础实践教学新体系的改革与实践

2015-02-21蔡晓君刘湘晨窦艳涛张建军

蔡晓君, 刘湘晨, 窦艳涛, 张建军, 郭 炜

(北京石油化工学院 机械工程学院, 北京 102617)

机械基础实践教学新体系的改革与实践

蔡晓君, 刘湘晨, 窦艳涛, 张建军, 郭 炜

(北京石油化工学院 机械工程学院, 北京 102617)

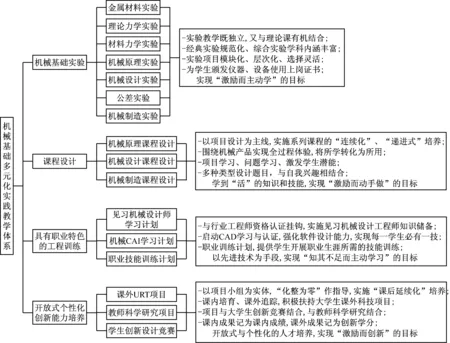

作为以培养高级应用型人才为主的二类本科院校,北京石油化工学院机械基础教学与实验中心自2006年成立以来,针对以北京市生源为主的学生普遍存在的问题,在教学中实践中运用“激而学、激而动、激而创”的实践教学模式,以全方位培养锻炼学生的工程素质、工程技能和创新能力为目标。经过几年来的探索与实践,在实践教学体系、实践教学工程内涵及社会应用型人才培养方面进行了深入的改革,实施了一系列行之有效的举措,构建了以工程能力培养为核心的机械基础多元化实践教学体系,在课程建设、教材建设和人才培养方面取得了丰硕的成果,是普通应用型高校全面进行教学改革和实践,满足社会对人才的需求,全方位培养学生的技术、技能和创新能力的有益尝试。

机械基础; 实践教学体系; 改革与实践

0 引 言

机械基础实践教学是机械工程教育的重要内容,在工程教育领域具有基础性和广泛性的双重重要性。北京石油化工学院机械基础教学与实验中心自2006年起在北京市高等教育学会“十一五”专项规划重点课题“构建具有工程特色的机械基础实践教学新体系的改革与实践”和北京石油化工学院教改重点项目“机械基础实践教学的改革与实践”的大力支持下,针对以北京市生源为主的一般类本科院校学生存在的:① 学习目标模糊、学习动力不足;② 思维活跃,但缺乏主动探求的精神;③ 工程能力薄弱,与先进工程技术脱节、社会适应性差等问题,项目组全体教师围绕机械基础系列课程的教学体系、教学内容、教学方法、教学模式等进行了系统深入的研究和实践,提出了以能力培养为核心,以功能设置实验室,构建了理论与实践互通、课内与课外互补、必修基础性实验与选修个性化实验互融、实验技能与工程能力互长的机械基础多元化实践教学体系,在教学中运用了“激而学、激而动、激而创”的实践教学模式,全方位培养锻炼学生的工程素质、工程技能和创新能力。该成果理念先进、在学生培养中成效显著,2011年12月获得由北京市教育委员会和北京市高等教育学会颁发的“十 一 五”专项规划重点课题优秀教学成果一等奖,2012年获北京市教学成果二等奖[1-3]。

图1所示为具有工程特色的机械基础多元化实践教学体系实施构架图。

1 改革的目标和改革思路

探索在机械基础实践教学中培养学生创新能力的途径与实施效果;围绕工程能力培养建立了适应时代,贴近工程、融合贯通、交叉渗透的机械基础多元化实践教学体系,编写适合我校机械基础实践教学改革目标的教材和讲义。

(1) 充分利用中央财政项目对机械基础教学与实验中心建设的强有力支持,加强实验中心设备的投资力度,在完善现有实验设备配套的基础上,购置先进的教学设施,为综合设计性实验项目和具有工程背景的实践项目的开发实施创造条件。

(2) 以多学科紧密合作为基础,突出综合型、工程性和设计创新性实践项目在人才培养方面的作用,在机械基础实验课程中增加综合设计性实验的比例,配合各专业培养计划的实施,设置不同层次、不同内容、不同实施方案的实验项目,提高学生的动手能力和创新能力。

(3) 注重社会对工程应用型人才需求的反馈,注重学生工程素质工程能力的培养与训练,实践教学与工程训练结合、与科技创新结合,创造学生主动实践、探索创新的环境和氛围[4-5]。

2 改革的主要内容

2.1 横向联系纵向贯通,建立符合各专业培养目标的、分层次的机械基础实验课程体系

将“工程材料与成型技术” 、“理论力学”、“材料力学”、“机械原理”、“机械设计”、 “互换性技术”、“机械制造”7门机械基础课程的实验环节有机融合并进行结构优化,实现了各学科实践教学的横向联系和纵向贯通,使之成为一个既独立,又与理论课有机结合的实践教学体系。

(1) 为了突出各专业教学特色与培养目标,在实验项目的设置上进行了精心安排,实验项目分层次形成模块化。在相同的学时条件下,可以进行不同实验项目的合理调配,从而有效地提高了各专业的教学质量。

(2) 加大基本实验规范化、标准化,淘汰部分知识老化、内容重复的实验项目,设置一批经典、具有崭新理念的实验项目。开设如“材料检测综合设计实验”、“机械运动测试分析实验”等综合型实验,强化实验体系中多学科的应用与渗透,强化学生工程动手能力的训练。

(3) 结合近年来实验项目、实验技术及实验装置大力度更新的实际情况,对原有讲义进行重新编写及整理出版,编写出版了《机械基础实验技》等8本教材,其中获北京市精品教材2本、北京市精品教材立项1本、《机械基础实验技术》1本入选教育科学“十一五”国家规划课题机械类应用型本科系列规划教材。教材的编写与新实验装置紧密配合,在实验教学过程中应用良好。与纸质教材配套的电子版教材、多媒体课件、实验课用PPT文件等均作为实验教学中心的教学资源,可供学生网上下载参考,方便学生课外自主学习。

(4) 为学生颁发仪器、设备使用上岗证书,鼓励学生通过机械基础实验教学熟悉其工程背景,掌握其工程技能,提高其工程素质。5年来有95%的学生获得实验中心颁发的仪器仪表使用合格证书,极大激发了学生参加实践教学的兴趣。

实验课程教学目标管理的清晰性与合理性、实验课程内容的新颖性、综合性、工程性以及可选择性,以生为本,使学生从被动的知识接受者,变成积极的知识信息的加工者,从而有效激发了学生自身对“知识”的渴求,实现了“激励而主动学”的目标[6-8]。

2.2 实施机械产品设计全过程训练,有效提高学生的自我效能

工程材料与成型技术、理论力学、材料力学、互换性技术、机械原理、机械原理课程设计、机械设计、机械设计课程设计、机械制造、机械制造实践等十门机械基础必修课程是工科院校机械类专业培养学生综合机械设计能力和创新能力的重要的理论和实践教学环节,是教学中理论联系实际,促使知识向能力转化,提高学生综合素质的有效途径,在人才培养中占有重要地位。为此,在理论与实践课程的教学中教师以工程项目设计为主线,所有教学环节都围绕项目而展开,并与这个核心融合在一起,形成一个有机的、系统的整体,使机械基础系列课程的教学内容呈现“连续化”。此外教师的讲授以一种崭新的“递进式”教学方式进行教学,采取:① 引入工程概念,② 引导发现工程问题,③ 引出求知欲,④ 引进工程理论殿堂。“递进式”教学方式完全以学生为主,以满足学生对知识的渴求为出发点,使学生能用所学能解释工程现象,解决工程问题,从而调动学生学习的热情,提高学生应用理论知识的能力和实践动手的能力。

在实施机械产品实现全过程体验中,学生通过典型真实机械产品设计、加工、制作全过程的训练,切实体验现实工程中机械学科理论知识的具体应用与解决实际问题的各个环节,通过经历一个机械产品或机械系统全过程的基本训练,将所学的理论知识在这一过程中得到具体的实际应用和工程训练。

设计题目由3部分组成(见图2)。

以往学生完成了理论设计任务后,常常有一种错误的直觉,认为设计已经完成,而在实施机械产品设计制作的全过程实践训练中,许多学生才知道更艰巨的任务才刚刚开始。市场调研—购买配件—加工零件—组装装配—修改设计—安装调试等等环节,这些实践活动没有现成的书本可作参照,需要学生调动自我潜能去发现市场、联系厂家、动手制作,实验室里的小设备学生是最经常的访客。这种学习是带着问题的学习,学生常常是追着教师请教答案。

学生们正是通过亲历这种基于产品实现全过程的设计训练,使其在大学阶段学到了“活”的知识和技能, 并具备了在实践中解决工程问题的能力,从而有效提高了个体面向工程实际的自我效能,实现了“激励而动手做”的目标[9-10]。

2.3 拓展机械基础实践教学内涵,开设贴近工程具有职业特色的技能训练

“机会永远只留给有准备的人”。机械基础教学与实验中心以“让每一个学生必有一技能”为目标,相继开设了见习机械设计师学习计划、机械CAD软件学习计划和职业技能训练计划。

2.3.1 见习机械设计师学习计划

在国内外日益重视行业工程师资格认证的大趋势下,实验中心于2004年4月申报成为中国机械工程学会机械设计分会认可的见习机械设计师培训考试基地,正式启动了见习机械设计师培训认证。考试通过的学生可获得见习机械设计工程师证书、Solidworks公司发放的“机械设计师”证书和Ansys分析师证书,通过率达77%。尤其值得一提的是,许多毕业离校的学生由于工作需要,纷纷回到学校参加见习机械设计师认证考试。

2.3.2 机械CAD设计软件学习计划

机械CAD的广泛应用,为机械行业产生了巨大的社会效益和经济效益,也为机械行业的发展注入了崭新的推动力。掌握一至两种CAD软件是每一位机械设计工程师必备的基本技能,也是本科生提高其自身竞争力的重要手段。

自2003年起,中心教师基于大量的社会调研,精心设计开设了代表目前国际机械CAD设计软件主流技术的系列课程(见图3),有效提高了学生的社会竞争力。

2002年5月,实验中心通过了国家制造业信息化产业基地考核,成为国家信息化制造产业部的三维培训基地;中心与著名软件公司合作,举办UG、SolidEdge、SolidWorks、Autocad等软件的国际认证考试,与清华大学合作举办Pro/E的培训和认证工作,每年收益人数600余人。

CAD软件的学习训练激发了学生学习的积极性主动性,为实施学生“激励而创新” 奠定了必要的能力储备。

2.3.3 职业技能训练计划

顺应市场需求,以机械类学生就业热点为导向,提供学生开展职业生涯必备的技能训练。开设“Pro/E -NC数控加工技术”、“逆向工程模具设计技能训练”、“特种加工技术”、“机械创新设计实验”、“测绘与材料分析训练”、“产品创意设计实践”6门具有创新思想和工程实践背景的开放性实践选修课程,优化学生的知识结构、培养学生的创新能力、提高学生的综合素质,突出学科交叉创新的时代特征。

“机械创新设计实验”课程以慧鱼创意模型系统为平台,采取灵活多样的形式,锻炼学生综合运用机械设计、计算机控制、软件编程、机电一体化等方面的知识。

“产品创意设计实践课程”要求学生根据机械设计基本原理,采用创新设计理念,自行设计、改进并完成产品的加工制造。这种以产品生产过程为主线的训练模式,全面综合地培养了学生解决实际问题的能力,提高其工程素质。课程安排了“雕刻机设计创意实验”、“线切割平面产品设计制作实验”、“三维雕铣创意实践” 、“Working Model 软件创意设计实验”和“优耐美微型机床设计加工产品实验”等项目,学生兴趣浓厚,根据实验项目组成工作小组,既满足了个性化教育的需求,又激发了学生主动学习的热情。

职业技能训练计划以先进设计制造技术为手段,以产品设计为主线,综合地、全面地培养学生运用先进设计手段解决实际问题的能力,实现了学生“知其不足而主动学习”的目标[11-13]。

2.3.4 实施开放式、个性化的创新人才培养,实践教学与科技训练相得益彰

创新人才的培养需要创新的机制与创新的沃土。中心从2004年起就充分利用中央财政和北京市财政项目的支持,高水平、高起点规划建设实验室,为开展实践教学和科学研究奠定了良好的软硬件基础,并从政策上鼓励相关教师积极承担科研项目,实现了教学科研的相互促进和共同提高。近5年来,中心教师先后主持或参与完成了国家863计划项目、国家自然科学基金项目、北京市自然科学基金项目、北京市教委发展计划项目等各级科研课题多项,与此同时,通过科研项目和学科竞赛等途径积极组织、动员学生参与大学生研究训练(URT)计划,通过学生身体力行进行设计、参与科学研究、制作机械作品等活动,实施开放式、个性化的创新人才培养。

设计研究以小组为单位,采取课内培育—课外追踪—课后延续化培养模式,并对设计任务制定分阶段考核目标,学生在每一个实践环节既要有阶段成果,产品制作完成又要有最终成果。课内成果记为课内成绩,课外成果记为创新学分。课程后的延续化跟踪培养与工程实践紧密结合,与课外科技活动相辅相成,与科学研究项目相得益彰,在突出了开放式与个性化的人才培养的同时,实现了“激励而创新”的目标,如图4所示为创新能力培养实施框图[14-15]。

中心每年有10余位教师设立20余项大学生课外研究训练计划(URT)项目,累计研究项目100余项,组织学有所长的学生从事URT计划的实施。每年参加学习训练的学生达200人,完成URT训练计划出色的学生可获得相应的实践课程学分或奖励。

从2006~2014年中心组织学生多次参加了“首都高校机械创新设计大赛”、“全国过程装备专业创新设计大赛”、“全国三维数字设计大赛”、“机器人大赛”等,不同年级的学生利用多种途径和形式多样的创新实践活动提高其工程素质和工程设计能力,培养出了一大批具有专业素质和实践技能的社会应用型人才,取得较好的社会效果。获得国家级二等奖2项、三等奖8项;北京市特等奖1项、北京市一等奖4项,二等奖21项、三等奖30项,教师多次获优秀组织奖和优秀指导教师奖。学生申请国家新型实用专利20项,授权16项,学生发表学术论文20余篇。在2011年举办的CDIO国际大会上机械工程学院陈思源和宣国芹就他们的体会进行了精彩的发言,获得了与会国际人士的好评。2009年、2012、2014年学校组织的第一届、第二届、第三届优秀大学生科技成果评选中,课程组共有22项成果获奖[16]。

3 特色与创新点

(1) 机械基础实践教学体系内涵“拓展”创新。建立的以培养学生工程能力为目标,具有工程特色的机械基础多元化实践教学体系,为基础实践教学与学生工程素质培养搭建了贯通的桥梁,使实践教学、工程训练与科技创新相互促进、良性发展,使学生在大学4年工程能力训练不间断,课内培育—课外追踪—课后延续化培养,实践教学体系既满足学生的基本要求,又有利于优秀学生脱颖而出,对普通高校应用型人才的培养有较好的借鉴作用。

(2) 机械基础实践培养模式“激励”创新。实施的“激而学、激而动、激而创”的实践教学模式结合我校生源特点,针对性强,教学效果好。在实践教学内容

上激励学生“我要学”,在实践教学手段上激励学生“我要做”,在实践教学机制上激励学生“我要创”。

(3) 机械基础实践教学内容“延伸”创新。顺应时代,贴近工程,延伸基础实践教学内涵,开设具有工程职业特色的技能训练,优化学生的知识结构、培养学生的创新能力、提高学生的综合素质,突出学科交叉创新的时代特征。

4 结 语

机械基础实践教学新体系的改革与实践注重以学生为本,实践改革理念先进,既有教的设计,又有学的收获,实施效果显著,对二类本科院校高级工程应用型人才培养具有较好的借鉴作用。

[1] 陈 彪,韦尧兵,周 琦,等.加强实践教学注重综合训练培养工程能力强的高级专门人才[J].中国大学教学, 2007(4):75-76.

[2] 郑秀英,张进明,白守礼,等.提高本科生实践创新能力的探索[J].中国大学教学, 2007(2):47-49.

[3] 高 新,田永清,张志国.加强学生个性化培养 提高学生实践创新能力[J].中国大学教学, 2006(9):30-31.

[4] 王存文,欧阳琼.工科院校大学生创新教育模式的构建与改革实践[J].化工高等教育, 2008(5):67-70.

[5] 赵建华,于伟建,张 灵.加强实践教学管理 促进大学生实践能力和创新精神的培养[J].高等建筑教育, 2004(1):106-108.

[6] 刘小燕, 颜东煌,李学文,等.结合科研与工程设计 改革桥梁毕业设计教学[J].高等教育研究学报 , 2004(4):65-67.

[7] 石山鹰, 肖瑞泉. 实验教学改革与创新能力培养的探讨[J].实验室研究与探索, 2001,20(5):15-17.

[8] 魏山城,任玉珍,韩书俭. 改革实验教学方法 促进学生对实验的兴趣[J].实验室研究与探索, 2005,24(3):61-63.

[9] 蔡晓君,傅水根,窦艳涛. 依托教学实验基地构建工程实践教学新体系 [J].实验技术与管理, 2007,24(9):125-127.

[10] 蔡晓君,刘湘晨,窦艳涛.加强实践教育 提高学生的工程素质与能力[J]. 实验室研究与探索, 2009,28(1):136-138.

[11] 韩丽华.机械基础类课程开放性实验教学的探讨[J].上海工程技术大学教育研究,2009(3):38-40.

[12] 廉飞宇,付麦霞.基于建构主义理论的任务型教学模式初探[EB/OL]. http: / /www. studa. net/ Education /080723 /15091697.htm.l,2010-1-18.

[13] 谷 政,杨春龙.建构主义观下的研究生理学类基础课程实验教学改革探讨[J].高校实验室工作研究,2011,101(3):10-13.

[14] 董 科.任务教学法在机械设计课程双语教学中的建构与实践[J].理工高教研究,2010,29(1):129-131.

[15] 罗 云.论我国高等工程教育人才培养模式的改革[J].南京理工大学学报(社会科学版),2006(3):10-15.

[16] 王雪峰,曹 荣.大工程观与高等工程教育改革[J].高等工程教育研究,2006(4):17-20.

Reform and Practice of New Teaching Practical System for Mechanical Foundation

CAIXiao-jun,LIUXiang-chen,DOUYan-tao,ZHANGJian-jun,GUOWei

(Mechanical Engineering Department, Beijing Institute of Petrochemical Technology, Beijing 102617, China)

As training application-oriented talents in second type colleges, Beijing Institute of Petrochemical Machinery has established the teaching and practice center since its inception in 2006. The students of the institute mainly is Beijing-based. In the practical application of teaching we apply the practice teaching model of "shock and science, shock and move, shock and create" for those students. The model takes the goal of training full range of engineering students quality, engineering skills and innovation. After several years of exploration and practice, in terms of practical teaching system, teaching contents and applied talents cultivation reforms deeply. We implement a series of effective measures, construct practice teaching system to enhance the core ability of mechanical engineering, and achieve fruitful results in terms of curriculum development, materials development and personnel training. The teaching reform and practice meet the demands of talents, develop students' all-round technology, skills and innovation capability.

mechanical foundation; system of teaching practice; reform and practice

2014-01-17

蔡晓君(1963-), 女, 上海人, 硕士,教授,机械基础教研室主任, 主要研究方向 机械设计。

Tel.:13611057250; E-mail:caixiaojun@bipt.edu.cn

TH 11; G 642.423

A

1006-7167(2015)01-0210-05