管理类硕士研究生核心能力及其影响因素与培养路径的调查分析

2015-02-20陈荣清何风琴张勇超钟理韬

陈荣清, 何风琴, 张勇超, 钟理韬

(东华理工大学 测绘工程学院,江西 南昌 330013)

管理类硕士研究生核心能力及其影响因素与培养路径的调查分析

陈荣清,何风琴,张勇超,钟理韬

(东华理工大学 测绘工程学院,江西 南昌 330013)

摘要:核心能力培养是研究生教育改革的重要范畴。通过问卷调查,采用对比思路,分析了不同样本组在管理类研究生核心能力内涵、影响因素及培养途径方面的认知差异,得出了管理类研究生核心能力内涵主要界定在逻辑思维能力、表达能力、交际等方面;核心能力培养主要受思维方法、导师素质、创新思维等因素影响;核心能力主要通过参与社会实践、参与课题、课外自学等途径培养,据此提出了明确培养目标、优化课程体系、强化实践课程及营造良好学习氛围的建议。

关键词:研究生教育改革;核心能力;内涵;影响因素;途径;调查

陈荣清,何风琴,张勇超,等.管理类硕士研究生核心能力及其影响因素与培养路径的调查分析[J].东华理工大学学报:社会科学版,2015,34(1):62-67.

Chen Rong-qing,He Feng-qin, Zhang Yong-chao, et al. Survey on connotations, influencing factors and training ways of the core ability of management postgraduates [J].Journal of East China Institute of Technology(Social Science),2015,34(1):62-67.

长期以来,我国高校始终把学术能力,作为硕士研究生培养的核心环节,为保障学术研究后备人才的有效供给作出了贡献。但随着高等教育大众化的普及,这种学术至上的单一培养目标,与社会多元需求不匹配的弊端日见端倪,已成为硕士研究生教育进一步发展的障碍因素。调整现有培养目标,满足社会多元化的需求,已成硕士研究生教育改革的当务之急。

当前学界针对此问题开展了相关研究,主要涉及两领域:一是对核心能力探讨,另一是对创新能力探讨。在核心能力培养方面:以张炯等和周晶平为代表,对核心能力含义进行了探讨[1-3]。马革兰和韩莹则分别从研究生能力培养体系及培养不同主体(国家、学校和硕士研究生)角度,探讨了硕士研究生核心能力培养对策[4,5]。在创新能力培养方面:李锦顺、王朝阳、邹树梁等对硕士研究生创新能力培养措施进行了探讨[6-8];而朱红等和赵琴琴等则对研究生创新的影响因素[9]和培养机制[10-12]开展了研究。

现有研究文献虽在一定程度上,为硕士研究生改革培养方案提供了借鉴,但仍有待完善之处。比如,在研究视角上,大多研究是基于教育者或管理者角度,界定核心能力或创新能力应该包含的内容。这种由上而下思路仍没有摆脱传统培养理念,使得研究结论和现实需求难免有一定偏差。在研究方法上,大多文献仍以论述为主,虽然有不乏实证研究的个案,但实证研究中缺乏对比说明,说服力有待加强。

综上,本文以土地资源管理专业为例,以不同年限本专业毕业生为调查对象,对比研究土地资源管理专业核心能力及培养影响因素,为土地资源管理专业硕士培养方案改革提供借鉴参考。

1研究思路和方法

1.1 调查思路

“春江水暖鸭先知”。在专业一线工作的人,具有真切的工作经历和社会感受,熟知本专业的能力需求导向,是新形势下提供教育培养改革思路最直接和最有价值的参考人群。当然由于个体在社会阅历、职务及价值观上差异,对本专业硕士生具备何种核心能力,难免存在看法不一情况。因此,为客观、真实反映未来土地资源管理社会工作能力需求,本研究拟将样本划分工龄5年内及5年以上两组,对比分析调查结果差异性,以更加客观合理反映现实需求。

本调查问卷在广泛阅读文献的基础上,选择小范围专业人群预调、修改后形成,含三部分:样本基本情况(性别、年龄、工作年限及职务)、核心能力范围及其影响因素。

核心能力包含的内容是在借鉴前人研究基础上,征询中国农业大学、华中农业大学、南京农业大学等8所大学10位同行学者意见后综合确定。其内容包含科研能力、创新能力、胜任从事专业能力、终身学习能力、逻辑思维能力、表达能力、交际能力、组织能力。

影响因素也是采用上述思路一同确定,包括入学制度、管理制度、论文制度、导师制度、学校知名度、学术储备、学术风气、导师素质、科研经费、课程设置、教学方法、考核方法、道德修养、创新意识、专业技能、思维方法。

调查方式是采用网站(问卷星)答题方式,于2013年7月至8月展开的,共收集到样本123份,有效样本92份。

1.2 数据处理

针对不同调查内容,采取的数据处理方式不一。对样本应具有的核心能力和培养途径,本研究采取各指标能力得票数占整票数的百分比来反映其认可的高低(认可度)。

为突出各培养因素对核心能力影响的重要性,表格设计时采取非常重要(9′)、重要(7′)、一般(5′)、不太重要(3′)、不重要(1′)五点量法,在量化统计各指标得分时采取了相对应的赋分,然后汇总各指标得分占总分的比值(权重)。

2样本基本情况

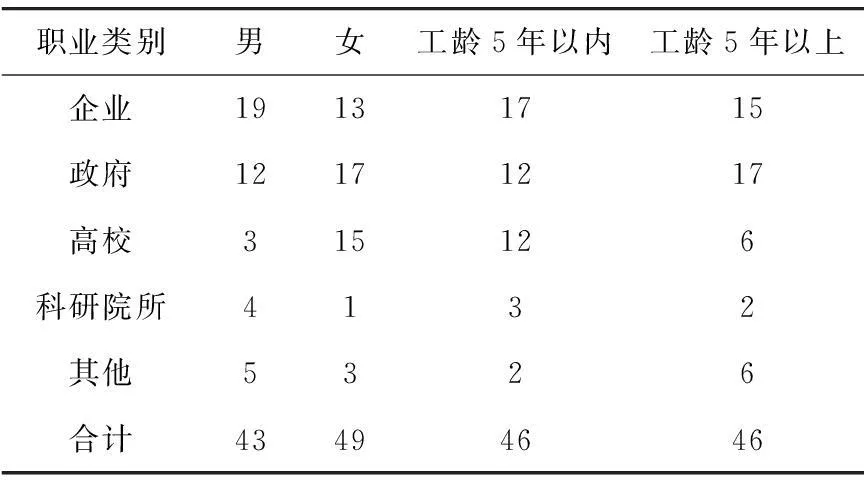

样本性别方面:男性43位(占46.74%),女性49位(占53.26%)。工作经历方面:工龄5年以内和5年以上的人数相当,各为46份。从事职业方面:在企业工作的有32位(占34.78%),其中工龄5年以内的17位(占53.13%),工龄5年以上的15位(占46.87%);分布在政府部门的29位(占31.52%),其中工龄5年以内的12位(占41.38%),工龄5年以上的17位(占58.62%);

分布在高校的18位(19.57%),其中工龄5年内的12位(66.67%),工龄5年以上的6位(33.33%);分布在科研院所的5位(5.43%),其中工龄5年以内的3位(60.00%),工龄5年以上的2位(40.00%);余下的8个样本在其他行业,占总样本的8.70%。详见表1。

表1 样本基本情况统计表

3调查结果

3.1 管理类硕士生应具备能力

3.1.1样本总体结果

通过92份样本数据整理,结果显示:逻辑思维能力的认可比率最高(76.09%);其次是表达能力(67.39%);再次是交际能力(66.30%)和胜任专业能力(60.87%);认可比率较低的是组织能力、终身学习能力和科研能力。详见图1。

图1 样本总体核心能力认可百分比图

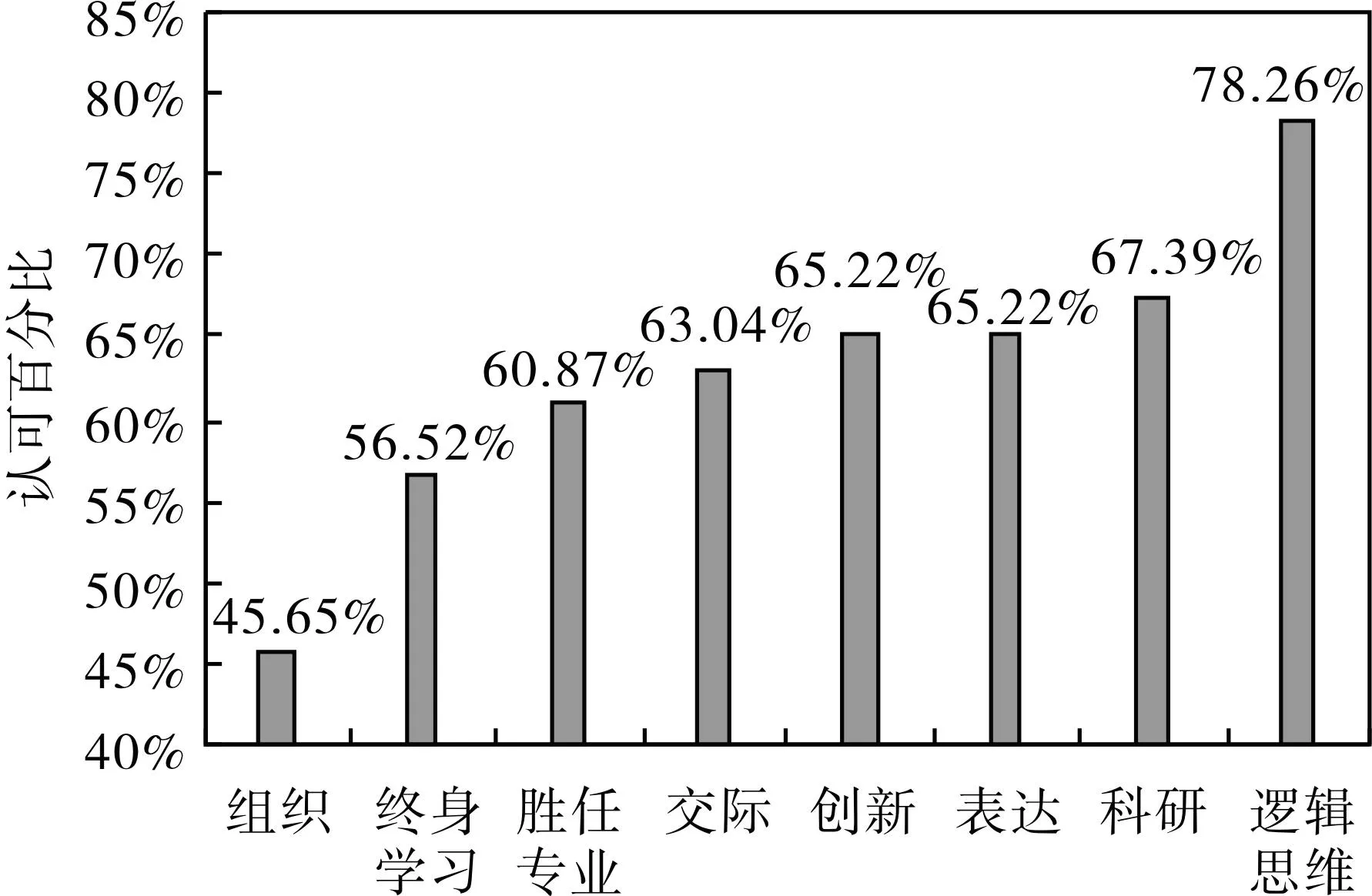

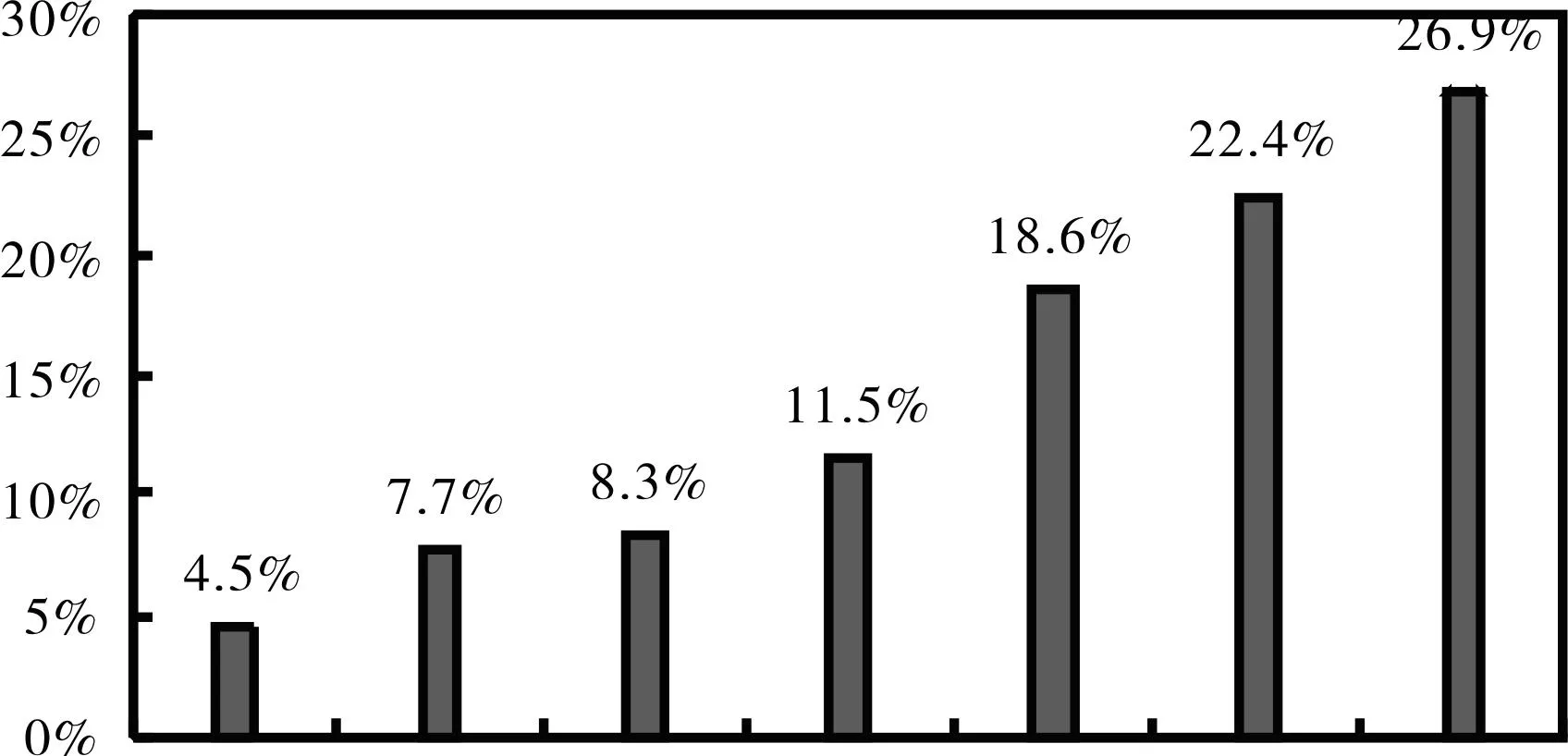

3.1.2工龄5年内样本结果

该组结果显示:逻辑思维能力的认可比率最高(78.26%);其次是科研能力(67.39%);再次是表达能力(65.22%)和创新能力(65.22%);认可比率较低的是组织能力、终身学习能力和胜任专业能力,详见图2。

图2 工龄5年内样本核心能力认可百分比图

3.1.3工龄大于5年的样本结果

该样本组结果显示:逻辑思维能力应该是硕士研究生培养的重要核心能力(73.91%);其次是表达能力和交际能力同等重要,认可百分比分别为69.57%;再次是胜任专业能力(60.87%),认可比率较低的是终身学习能力、科研能力和组织能力,详见图3。

图3 工龄大于5年的样本核心能力认可百分比图

3.2 核心能力影响因素调查结果

3.2.1样本总体结果

样本总体结果显示:思维方法是核心能力影响的最大因素,权重为7.03%;其次是导师素质(6.99%)和学术风气(6.78%);创新意识和导师制度具有等同权重(6.54%);教学方法(6.41%)和专业技能(6.39%)分列第六和第七位;科研经费(6.10%)和课程设置(6.06%)则分列十一和十二位。详见图4。

图4 样本总体核心能力影响因素权重图

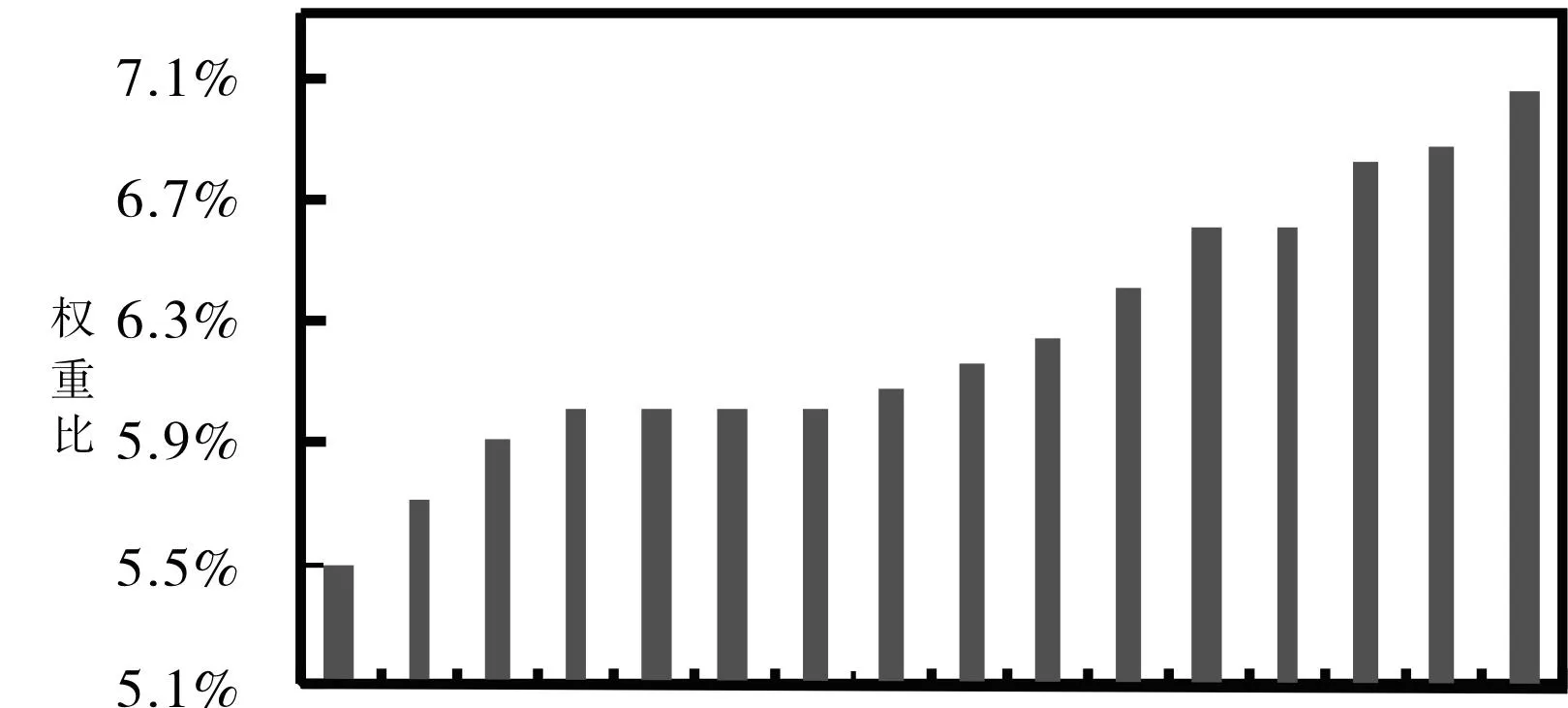

3.2.2工龄5年内样本结果

该样本组认可的前四位影响因素排序与总体一致,仍然是思维方法(7.11%)、导师素质(6.84%)、学术风气(6.65%)和创新意识(6.58%)只是权重大小稍微区别。本组中专业技能(6.46%)列第六位,道德修养和导师制度同等权重(6.24%)列第七;科研经费(6.24%)和课程设置(6.05%)则分列九和十一位,详见图5。

图5 工龄5年内样本核心能力影响因素比重图

3.2.3工龄大于5年的样本结果

该组结果显示导师素质是影响研究生核心能力最重要的因素(7.05%);其次是思维方法(6.87%)和学术风气(6.83%);导师制度和管理制度权重等同(6.61%),列第三;专业技能(6.23%)和教学方法(6.16%)则分列第七位和第八位;道德修养(6.08%)列第九;课程设置、学术储备、论文制度和学校知名度具有同等权重(6.01%),科研经费(6.54%)列倒数第三。详见图6。

图6 工龄大于5年的样本核心能力影响因素比重图

3.3 核心能力培养途径调查结果

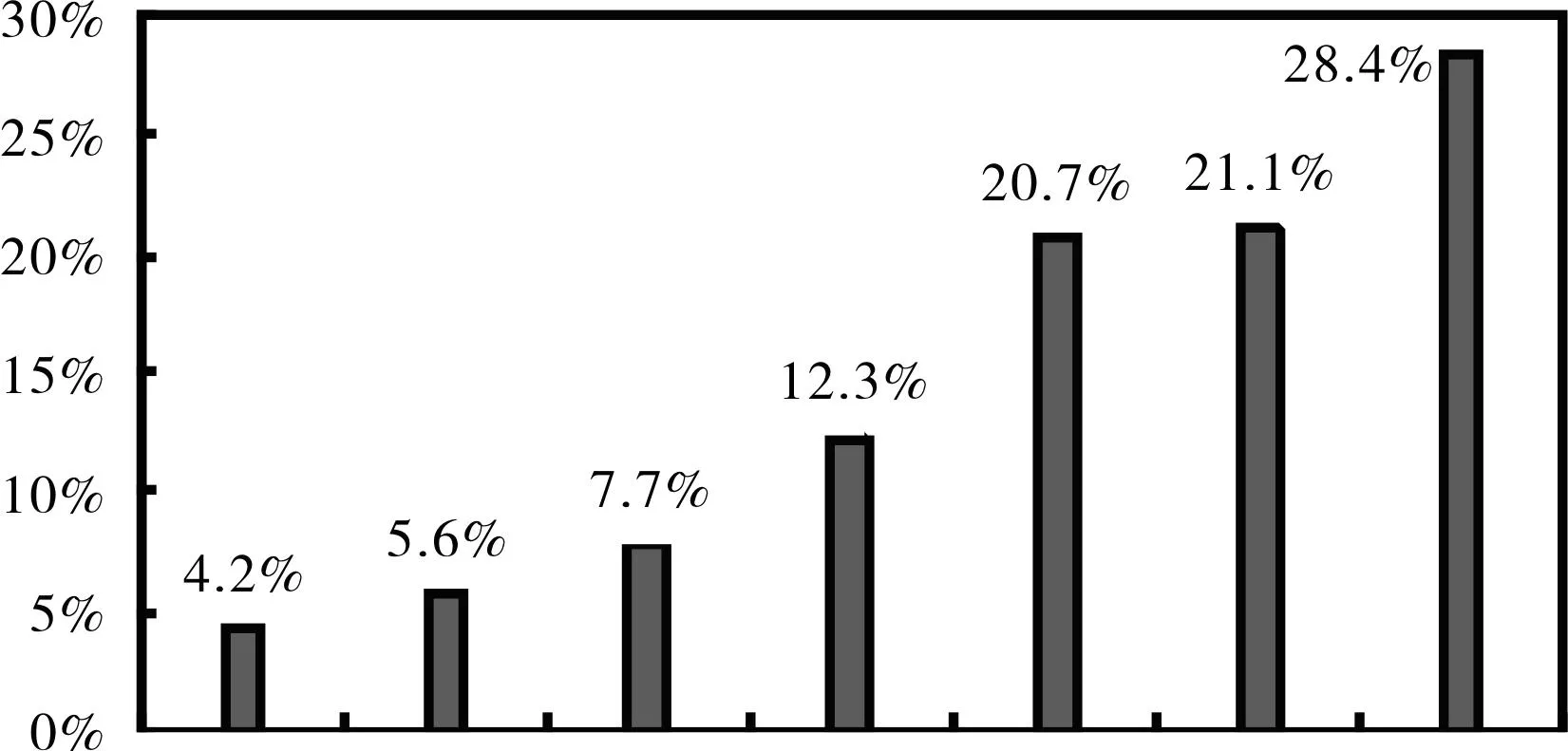

3.3.1样本总体结果

整体上看,92份样本中,核心能力培养途径认可度最高的是社会实践,比重为28.4%,其次是参与课题和课外自学,比重分别为21.1%、20.7%;再次是学术年会,比重为12.3%,比重明显下降,听学术报告、课堂听课、学术沙龙等三种途径认可度较低,分别为7.7%、5.6%、4.2%。详见图7。

图7 样本总体核心能力培养途径认可百分比

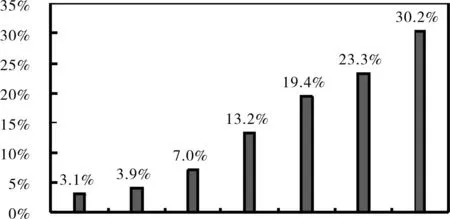

3.3.2工龄5年内样本结果

工龄5年内样本中,核心能力提高途径的认可度最高的也是社会实践(26.92%),比重较总体样本下降了1.5个百分点,其次是参与课题,比重为22.4,比重较总体样本更高,较总体样本来看,第一位第二位比重数值相差较大,再次是课外自学,比重为18.6%,比重较低的是参与学术会议、听学术报告、课堂听课、学术沙龙等途径,比重分布和总体样本一致。比重分别为11.5%、8.3%、7.7%、4.5%。详见图8。

图8 工作五年内样本核心能力培养途径认可百分比

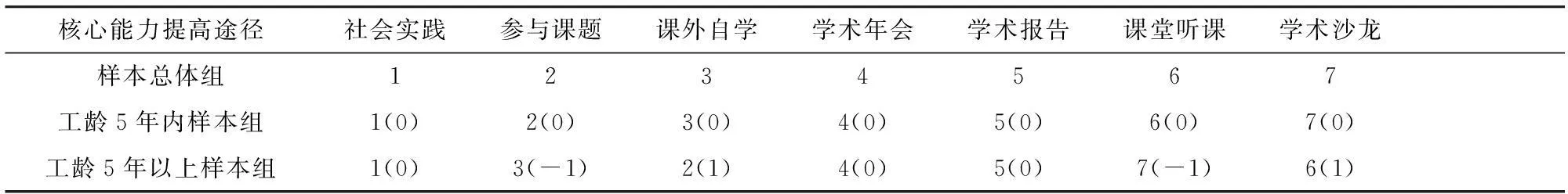

3.3.3工龄大于5年的样本结果

工龄五年以上的样本也最认可社会实践是提高核心能力的途径(30.2%),较总体样本和工龄五年内样本比重有一定上升,其次认可课外自学,再次认可参与课题,比重分别为23.3%、19.4%。学习途径认可比率较低的是参与学术会议、听学术报告、学术沙龙、课堂听课。比重分别为13.2%、7.0%、3.9%、3.1%,学术沙龙认可度较总体样本和工龄五年之内样本提升一个位置,课堂听课认可率下降一个位置,详见图9

图9 工作五年以上样本核心能力培养途径认可百分比

3.4 调查结果分析

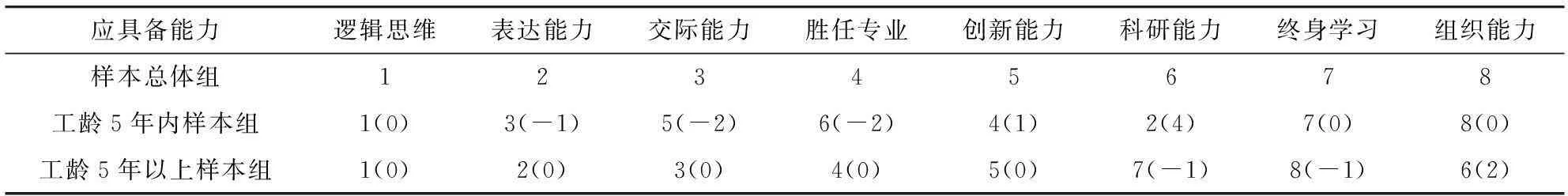

通过对两个样本组数据的对比分析,可得出:(1)应具备的核心能力方面,逻辑思维能力认可比率最高,其次是表达能力和交际能力。科研能力在不同组间的认可比率相差巨大,如工龄5年内的样本对其认可比率较大,排名第二,而在工龄5年以上的样本中则是倒数第二;对管理者通常需要具备的组织能力却在样本总体和工龄5年内的样本中排名倒数,而在工龄5年以上的样本中排名第六,其余详见表2。

(2)核心能力影响因素方面。若以样本总体各指标重要性为基准,对比各因素在不同组的变化,可以看出在工龄五年之内样本组中变化较大的是导师制度、管理制度、科研经费指标;变化不大的是教学方法、专业技能、道德修养、课程设置指标。没有变化的是思维方法、导师素质、学术风气、创新意识、学术储备、学校知名度、考核方法、论文制度、入学制度指标。变化较大指标中,导师制度管理制度下降了三个位置,科研经费上升了两个位置。变化较小指标中,教学方法、专业技能、道德修养、课程设置都上升了一个位置。

在工龄五年以上的样本组中变化较大的是管理制度、科研经费、创新意识、教学方法、课程设置、论文制度指标;变化不大的是思维方法、导师素质、导师制度、道德修养、学术储备、学校知名度、考核方法;没有变化的是学术风气、专业技能、入学制度。变化较大指标中,管理制度变化最大,较总体样本组上升了四个位置,科研经费下降了三个位置,创新方法、教学方法都下降了两个位置,课程设置和论文制度都上升了两个位置,变化不大指标中,思维方法、道德修养、学术储备、考核方法都下降了一个位置,导师制度、导师素质、学校知名度都上升了一个位置。

思维方法在总体和工龄5年内样本中都列最前,认可的重要性程度最高,但是在工龄5年以上的样本却排在第二;导师素质在总体样本中位列第二,但在工龄五年以上样本中却列为最前,在总体样本和工龄五年内样本中居第四位的创新意识,在工龄五年以上样本中下降至第六位,代之为导师制度,详见表3。

表2 管理类硕士核心能力次序变化对比表

注释:括号内的数值变化表示的是认可比率排名的上升或者下降,负数代表的是认可比率名次下降,0代表比重名次没有变化,正数代表的是认可比率名次上升,对比对象为工龄五年内样本组与样本总体组的对比,工龄五年以上的样本组与样本总体组的对比。表3、4同理。

表3 管理类硕士核心能力影响因素重要性变化对比表

(3)核心能力培养途径调查的结果是,总体样本、工龄五年之内样本和工龄五年以上的样本都认为社会实践是最好提高能力的途径,认可比率是最高的,只是比重数值大小有所不同,工龄五年之外的样本社会实践途径认可比率数值最大,为30.2%,参与课题认可率在总体样本和五年之内样本中都是第二位,在五年之外样本中,认可率由第二位降至第三位,课外自学由在总体样本、五年之内样本中的第三位升至第一位,参与学术会议在三种样本中都是第四位,学术沙龙学习途径由在总体样本和五年之内样本中的最后一位升至倒数第二位。观察表四名次对比可以发现,在工龄五年之内样本组中,名次基本上无变化,与总体样本组排名一致,在工龄五年以上样本组中,课外自学、学术沙龙上升最多,为一个名次,参与课题、课堂听课下降最多,为一个名次,其他名次均未变化。详见表4。

表4 管理类硕士核心能力培养途径次序变化对比表

两样本组在核心能力所表现出的认知差异性,既反映了社会阅历及工作经验对人认知事物的深刻影响,也折射出了当前社会对研究生能力培养的一种期待。如工龄5年内样本组社会阅历与工作经验较少,仍然保留着较多学校气息,更看重逻辑性及研究能力的指标,因而认可科研能力作为核心能力的比率相对另外组就较高些;而5年以上工龄样本组由于工龄及社会经验丰富,深知非学术能力,如表达、交际等应用性能力对人生成功的重要性,因而选择这些应用性能力的指标较多,指标次序靠前。这种因社会阅历差异而导致的偏学术性与偏应用性的现象,也体现在影响因素及培养途径的选择中。

4建议

4.1 明确培养目标,强调逻辑思维能力的培养

对管理类研究生就业意向的问卷调查表明,选择企业的比例最高,其次是政府。由此看出,管理类研究生毕业后多选择企业或者政府单位工作。鉴于管理类研究生就业意向多元化的现况,其培养目标的设定要从横向和纵向两个维度进行。从横向而言,就是要根据生源情况、学习方式的不同以及培养侧重点的不同分别确定培养目标,实行培养目标的多元化[13,14]。

调查表明,管理类研究生需要逻辑思维能力的培养和思维习惯的影响,在培养的过程中,作为学校,应该增设提高逻辑思维能力的课程,同时引进相关逻辑思维教育的师资力量。作为研究生本人,应该通过自身努力,刻意阅读相关书籍和文献。

4.2 完善实践课程体系,强化社会实践提高能力的途径

保证课程结构的合理性和课程体系的完整性、系统性。一方面既要兼顾理论课程和实践(实验)课程,另一方面更要大量增设一些实践课程,以提高学生动手能力,为其核心能力培养提供实践基础。在调查结果中,社会实践被认同是最为有效提高管理类研究生能力的途径,因此在培养的过程中就必须重视学生实践能力的培养,为将来更快更好适应社会奠定基础,高校教师应充分合理应用自身的资源和能力在合法的前提下在校外接收与本专业有关的实践项目,为所培养和所负责的研究生提供一个能够很快锻炼实践能力的平台,这样可以更加迅速地锻炼实际操作能力,学以致用地提高研究生的工作能力。同时应积极推荐研究生到相关专业合作企业实习。

4.3 积极营造学术氛围,倡导多样化学习

首先是鼓励学生走出书本知识和课堂教学,主动积极关注学科发展前沿和学术发展动态;其次是为学生提供各种获取学术信息和动态的渠道;再是为学生搭建各种学习和学术交流平台,如提供社会实践机会、让学生参与科研课题和项目、举办学术会议、开展学术讲座、组织开展校内学术沙龙、举办各种竞赛等。多元化的学习有利于将管理类研究生各项核心能力的培养落实到位,为学生各项核心能力的全面发展提供保证[15]。鼓励学生参与高质量的学术会议。

4.4 健全导师负责制

导师负责制是当代研究生培养体系的一项核心内容,只是尚不完善。完善导师负责制,需要做到以下几点:(1)废除“导师终身制”、完善导师评聘制度,建立“有能力上,没能力下” 的有效竞争上岗机制,充分调动导师教学与科研的积极性。(2)建立导师培训机制,加强导师自身的创新精神培养、促进个人素养的提升。(3)强调多个导师的交流与联合指导,加强彼此间的学术交流,组成导师领导小组,共同培养和指导研究生的学习和科研。(4)实行“双聘导师制”,同时为研究生配备学术导师和实践导师。(5)严格限定导师所带学生的数量,加大导师对学生的权责和指导力度。鼓励导师传授最前沿的知识和会议信息,把论文撰写技巧和高质量论文要求教到课堂中。重视案例教学。

4.5 创造表达和交际平台,提高管理类研究生表达交际能力

导师应该鼓励学生在研究课题和专业学习之外参加演讲比赛或者是参与学术报告的讲演,同时创造一些交际的社会平台锻炼所负责学生的交际表达能力,在培养的过程中,管理类研究生导师需要更多关注学生的表达思想和交流能力,在调查中表明,表达和交际能力不管是对工作五年之内还是五年以上的人都有很大的影响。对未来需要进入社会的研究生,交际和表达能力有着不可忽视的地位。

[参考文献]

[1] 程科,潘磊,张静.多生源背景下全日制硕士研究生培养模式的研究[J].广西轻工业,2011(3):145-146.

[2] 张炯,贾仁甫,姚胜,等.房地产方向学生核心能力培养的探索[J].高等建筑教育,2006(15):50-54.

[3] 周晶平.财经院校研究生能力培养与教学模式分析[J].东北财经大学学报,2007(2):95-97.

[4] 马革兰.对研究生能力培养的研究与思考[J].重庆科技学院学报:社会科学版,2007(2):138-139.

[5] 韩莹.我国硕士研究生能力培养的分析与对策[D].大连:大连理工大学,2009.

[6] 李锦顺.论社会科学研究生创新能力的培养[J].广东工业大学学报:社会科学版,2005(5):1-3.

[7] 王朝阳,崔华华.创新视野中的文科研究生能力培养[J].中国高教研究,2006(8):10-12.

[8] 邹树梁,张彩平.管理科学与工程硕士研究生创新能力培养探讨——以南华大学为例[J].南华大学学报:社会科学版,2011(12):65-68.

[9] 朱红,李文利,左祖晶.我国研究生创新能力的现状及其影响机制[J].高等教育研 究,2011(32):74-82.

[10] 赵琴琴,汤富荣.研究生创新能力培养机制探究[J].研究生教育,2011,195:51-53.

[11] 程朋根,李大军.测绘学科研究生创新能力的培养研究与实践[J].东华理工大学学报:社会科学版,2008(4):365-368.

[12] 乐长高,谢宗波.产学研联合培养化学工程与技术专业研究生[J].东华理工大学学报:社会科学版,2011(1):63-66.

[13] 汤志伟,吴瑞巍,余海莹.信息管理专业核心课程教学与核心能力培养互动模式研究[J].电子科技大学学报:社会科学版,2008(10):29-33.

[14] 周颖.浅谈研究生培养的“双聘导师制”[J].实践与探索,2009.

[15] 奉莉.我国研究生创新教育的现状和改善对策[J].重庆教育学院学报,2011(24):125-127.

Survey on Connotations, Influencing Factors and Training Ways of the Core Ability of Management Postgraduates

CHEN Rong-qing,HE Feng-qin,ZHANG Yong-chao,ZHONG Li-tao

(GeomaticsCollegeofEastChinaInstituteofTechnology,Nanchang330013,China)

Abstract:The core ability training is an important area in postgraduate education reform. With the questionnaire survey and quantitative analysis, this paper analyses the cognitive differences of different samples in the core competence connotation, influencing factors and training ways. The conclusion shows that: (1) The core ability connotation for postgraduates is mainly defined in the ability of logical thinking, expression and communication; (2)The training of the core ability is mainly affected by the way of thinking, the comprehensive quality of tutor and innovative thinking; (3) The method of core ability training is mainly through participation in social practice, participation in projects and extra-curricular learning. Finally, this paper puts forward some suggestions on the management of master training.

Key Words:postgraduate education reform; core ability; connotation; influencing factors; training way; survey

中图分类号:G643.0

文献标识码:A

文章编号:1674-3512(2015)01-0062-06

作者简介:陈荣清(1973—),男,江西高安人,副教授,硕士研究生导师,主要从事土地可持续利用和土地管理研究。

基金项目:江西省教育厅“管理学科硕士研究生核心能力培养体系及评价指标的构建”项目资助。

收稿日期:2014-10-26