非汉语学历留学生学习动机调查分析——以河北北方学院留学生为例

2015-02-19张冬红

张 冬 红

(河北北方学院 文学院,河北 张家口 075000)

非汉语学历留学生学习动机调查分析

——以河北北方学院留学生为例

张 冬 红

(河北北方学院 文学院,河北 张家口 075000)

摘要:学习动机是直接推动学生学习的内部动力,但其研究很少涉及非汉语学历留学生。采用第二语言学习态度/动机测验量表(AMTB)进行调查发现:非汉语学历留学生在学习汉语初期工具型动机十分明显,但随后融合型动机影响显著增强。老师、同学、朋友等外部环境的影响以及教师的微笑、注视、手势等非语言接近行为是非汉语学历留学生学习动机的关键因素。

关键词:非汉语学历留学生;汉语学习动机;动机强度;动机变化倾向;动机变化因素

网络出版地址:http://www.cnki.net/kcms/detail/13.1415.C.20141205.1100.007.html

网络出版时间:2014-11-28 10:27

动机是一个比较古老的研究课题,其科学研究始于1930年左右,至今已有70多年的研究历史[1]12。学习动机是直接推动学生进行学习的内部动力,对学习动机的研究是随着动机的研究开展起来的。汉语作为第二语言或外语的学习动机是指母语不是汉语的外国人在学习汉语时所具有的内在驱动力。二语习得理论认为,影响第二语言学习的因素除学习方法、学习环境、认知能力、智力水平等,还有年龄、能力、动机、态度等一些非语言因素。这些非语言因素也会对第二语言学习的成败造成影响。其中,动机经常从社会心理角度用于鉴别第二语言的学习成败。目前,国内学习动机的研究视角比较狭小,研究对象多为大中小学生,对成人学习动机的研究只有少量涉及[2],汉语作为第二语言或外语的学习动机研究则更少。一般的汉语留学生在汉语作为第二语言或外语的学习中,经过一段时间的学习,成绩参差不齐。几年来,大量的非汉语学历留学生在河北北方学院的汉语学习情况也不容乐观,鉴此,展开对非汉语学历留学生的学习动机调查研究非常必要。

一、非汉语学历留学生学习动机调查

(一)非汉语学历留学生学习动机调查的理论基础

学习动机涉及学习者的需要和情感因素,具有较为复杂的内在结构特性。中国理论界目前比较看重的是加拿大学者Gardner&Lambert提出的社会心理学理论[3]51。该理论认为第二语言的学习动机基本上可以分为两种:融入型动机与工具型动机。融入性动机指的是第二语言学习者对目的语文化和民俗具有浓厚兴趣,真诚地希望融入目的语社团进行第二语言学习的动机;工具性动机指的是希望通过学习第二语言以得到回报的那种动机,比如能找到一份工作,能通过考试等。此外,Dǒrnyei提出了学习动机三层次说,也就是从语言层面、学习者层面、学习层面来界定和测量外语学习,该理论相对于Gardner &Lambert的理论而言更加重视课堂教学环境对学习者的影响。

(二)非汉语学历留学生学习动机调查量表

目前,国内学者参照最多的对外汉语学习动机结构模式是Gardner &Lambert开发的第二语言学习态度/动机测验量表(AMTB),但这个量表没有办法解释所有语言学习的原因以及学习者的个体差异因素。而Dǒrnyei模式最显著的特点在于它集合了影响二语学习动机的各种因素,是迄今为止最全面的动机组件分层标准。该模式使二语动机的研究范式从宏观视角转向了以具体的校园情境等要素为研究对象的微观视角,把动机研究与教学实践紧密联系起来,取得了更为积极的教学价值和效用。但是由于该框架包含了诸多来自主流心理学的新概念,且去除了Gardner & Lambert经典模式中的一些概念,其内部的一致性和连贯性受到了质疑。复旦大学张月在其硕士论文《零起点留学生汉语学习动机调查研究》中借用AMTB等经典量表,针对研究被试及研究目标,依据Dǒrnyei的二语学习动机三层次理论自行编制了部分题目,制订了量表,测试了近百名学生。该研究采用张月的测试量表对河北北方学院2013-2014年下半学期入学的留学生进行调查。

(三)非汉语学历留学生学习动机调查

该调查以班为单位,以随机抽样的方式向学生发放问卷99份,收回问卷99份,有效问卷95份,其中男生65份,女生30份。

问卷分为两大部分,共44道题目。 第一部分调查学生的个人信息,共4道题目,依次是姓名、性别、班级、国籍。第二部分为问卷的主体,共40道题目,题干原型大部分出自AMTB量表,张月对选项略作修改,将7度里克特量表改为6度,在6度里克特量表中,“4”代表有点儿同意,“5”代表同意。部分题目是张月以D6rnyei的二语学习动机三层次说为理论依据而自行设计的。第1至第27题计分方法是:答案选项1~6分别按1~6分计算。第28至40题计分方法是:答案选项1~5分别按1~5分计算。第二部分的40道题目依次测量五大主要变量——动机类型(题目1-8)、动机强度(题目9-15)、动机变化倾向(题目16、17)、导致动机变化的因素(题目18-27)和教师接近度(题目28-40)。

(四)非汉语学历留学生学习动机调查结果

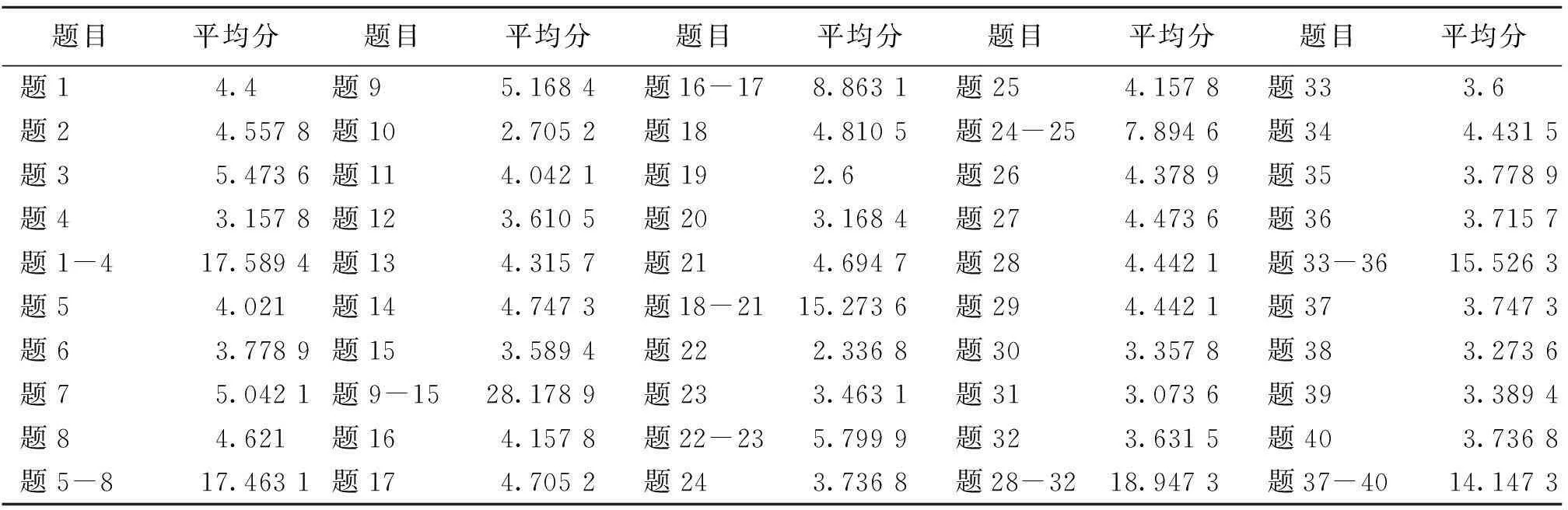

在统计学中,平均数用来代表数据的集中趋势,其意义在于它高度浓缩了数据,使大量的观测数据转变为一个代表性数值。因此,它是灵敏的,也是对资料所提供信息运用得最为充分的。通常,在描述统计中,仅观察平均数之间的差异就可以为研究者提供值得深入分析的空间。下面仅对描述统计的平均分进行简要的介绍与分析。

表1 统计结果平均分一览表

1.动机类型调查结果

该测试第1-8题为动机类型调查,其中第1-4题测量的是融合型动机,平均分是17.58。第5-8题测量的是工具型动机,平均分为17.463 1,两者差异不大。Ely (1986)对美国一所大学一年级学西班牙语的学生做了调查,发现学生们的两种动机都很强烈。也就是说,这两种动机可能会同时出现在学生身上。对河北北方学院留学生的调查结果也是如此。调查发现融合型动机的4道题中,得分最高的是第3题“我学汉语是为了与中国人更多、更好地交流”(平均分=5.47),表明他们愿意尽快融入汉语学习氛围中,加强交流,快速掌握汉语。工具型动机的4道题目中,得分最高的是第7题“我学汉语是因为专业需要(为了获得学位或者奖学金)”(平均分=5.042 1),比平均分第二高的第8题“我学汉语是为了将来找到一份好工作或在现在这份工作中得到提升”(平均分=4.621)高出了0.42分。

2.动机强度调查结果

第9-15题测量的是动机强度,动机强度即学习的努力程度。4道题中得分最高的是第9题“我享受刻苦学习的过程”(平均分=5.168 4),得分最低的是第10题“我轻易放弃那些难以达到的目标”(平均分=2.705 2)。在本测试采用的6度里克特量表中,“2”代表不同意,“4”代表有点儿同意,“5”代表同意。这样的平均分说明绝大部分被试不同意轻易放弃学习目标,而是非常享受学习汉语的过程。

3.动机变化倾向调查结果说明

第16、17题测量的是动机变化倾向(题目16“我认为我来中国学汉语的决定是明智的”,题目17“和来中国前相比,我现在更喜欢学汉语了”)。学生在这两道题目上选择的大都是“有点同意”。也就是说,被试来华后汉语学习动机都增强了。

4.动机变化因素调查结果

第18-27题测量的是动机变化因素。其中第18-21题测量的是动机变化因素中的融合型动机子系统。第19、20题分别是对第18和21题的否定性陈述。第22和23题测量的是工具型动机子系统,题目22是对题目23的否定性陈述。这样设计是为了测量被试回答问题的一致性。仅观察肯定性陈述的题目(即18、21及23)的平均分即可。第24、25题测量的是课程特定动机组件。第26题测量的是集体特定动机组件。第27题测量的是教师特定动机组件。(这部分题目的编制说明引自张月论文)。

通过计算第18-27题的平均分可以看到,在影响动机变化的各因素中,平均分最高的是融合型动机子系统(题目18、21,平均分=4.752 6),接下来依次是教师特定动机组件(题目27,平均分=4.473 6),集体特定动机组件(题目26,平均分=4.378 9),课程特定动机组件(题目24、25,平均分3.947 3),工具型动机子系统(题目23,平均分=3.463 1)。前面谈到,河北北方学院非汉语学历留学生在初学汉语时融合型动机和工具型动机对于他们同样重要,但从上面几题发现融合型动机的最高平均分明显高出工具型动机的最低平均分(平均分4.752 6-3.463 1=1.289 5)1.289分,这说明学习后期在影响动机变化因素中,融合型动机的影响明显增大。集体特定组件(第26题“我所在的班级气氛活跃、关系融洽,如果同学们继续学汉语的话,我也愿意继续学”。)平均分达到4.378 9。这一平均分说明集体因素对学习动机的影响不容忽视。教师特定动机组件(题目27“我遇到的大部分汉语老师都比较称职,因此我对学习汉语更有兴趣了”。)是外部影响的一个重要方面,平均分=4.473 6,说明教师在学生动机的变化中起到非常重要的作用。教师具体从哪些方面影响学生,在下面的分析中可以找到。

5.教师接近度调查结果

第28-33题以及第38-40题测量的是教师的语言行为接近度。第34-37题测量的是非语言行为接近度。非语言行为接近度平均分(题目34-37,5.673 4/4=3.918 3)高于语言接近度的平均分(题目28-33、38-40,平均分=3.660 7),表明非语言接近度和动机变化的关系比语言接近度的高一点。这意味着如果教师的接近行为(特别是非语言行为)多一些,学生的动机就会有所增强。在教师接近度调查中,第36题“说话时,老师看着学生”测量的是非语言接近度,平均分=3.715 7,得分最高。这说明教师自身的言行,不论是有意识还是无意识,都会影响到学生学习的动机。

二、非汉语学历留学生学习动机调查结果分析

河北北方学院非汉语学历留学生来华主要目的是学习医学,他们只学习1年的汉语,然后就进入其他学科学习。所以,获得高学位和好工作的工具型动机并不明显。在来华初级阶段,他们更需要了解中国人的生活和文化,尽快掌握日常会话,便于生活和交流。因此,融合型动机和工具型动机一样高。他们学习汉语不是为了专业需要,更不是因为汉语能使他们未来找到好的工作,这也就解释了为什么第7题“我学汉语是因为专业需要”比第8题“我学汉语是为了将来找到一份好工作或在现在这份工作中得到提升” 高出0.42分。这两个分数排序与张月等人的研究调查顺序相反。之所以出现这种情况,是由于河北北方学院留学生来华学习汉语的目的虽然也是以各种回报为出发点,但是,目前他们必须通过汉语等级考试才能进入医学领域继续学习。因此,目前他们只是把汉语作为工具,以便继续深造,暂时无暇顾及将来的工作或提升。他们虽然很愿意和中国人交流,但并不想融入中国文化当中(得分最低的是第4题“我学汉语是因为我想像中国人一样思考、行动。这一点与张月的调查结果一致)。也就是说,零起点留学生虽然愿意融入中国文化氛围,但是并不想因为学习汉语而放弃其母语的思维和行为方式,汉语考试压力是他们学习汉语的主要动机。因此,就现阶段来看,融合型和工具型两种动机对非汉语学历留学生一样重要。

随着在华学习时间的延长,学习动机的强度明显提高。汉语学习动机的工具性目的伴随他们即将进入其他学科的学习而减弱,同时融合型动机在学习中的影响凸显出来。初级汉语简单易学,留学生尚不需要背记大量的汉字、词语,也未接触到难度较高的语法项目,他们学会了简单的日常会话,初步获得的成果很可能促使其学习热情高涨,这是融合型动机中第3题得分最高的原因。另外,在个别访谈中也了解到,高年级的大部分留学生汉语已经过关,学长的鼓励也促进了融合型动机的提高。此外,将有相当长的一段时间留在中国生活,他们开始更加关注学习的环境以及人际交往等外部影响。那么,在强度逐渐提高的融合型动机中,哪些要素起作用了呢?

集体特定动机组件指的是班级同学的关系和集体氛围。河北北方学院留学生来源很简单,大多数来自东南亚地区的巴基斯坦,另外一部分主要来自非洲加纳。学生基本以国籍编班,同学关系融洽,随众心理较强。学习动机的集体特定组件这一项出现较高分数很正常。这项平均分值同时也提醒教师教学时应抓好班级带头的学生,带领其他同学同时进步。第24和25题测量的是课程特定动机组件,课程特定动机组件指的是教材编写等问题。这一项分数较低,说明在留学生汉语学习初期,语言难度、教材优劣不会对零起点留学生学习动机造成太大影响。

教师特定动机组件实际上是和教师接近度密切相关的。从上面的分析中已经知道在动机变化过程中,融合型动机影响最大,融合型动机表现的是对二语社团积极的、开放的态度。在交际中,一方的非语言接近度越高,意味着他对另一方越亲近。教师是二语社团中对留学生有重要影响的一员,对零起点留学生而言,因为受汉语水平所限,他们很可能没有多少中国朋友,所以很容易从教师身上寻找亲近,这也自然会影响到其融合型动机的强度。

最后调查的是教师接近度,也就是教师在上课时的表现对学生学习动机的具体影响。调查发现,教师的授课态度、方式、对学生的提问、回答问题方式等都会对学生的学习动机和热情产生很大影响。同时,教师接近度调查的最高平均分是“说话时是否看学生”等这样的身体语,这说明学生的学习心理受教师影响最明显,教师的态度决定了学生的学习态度。教师是否尊重和热爱他们,是否关心他们的学习,他们能从眼神的交流中得到反馈。Riehmond,Gorham,MeCroskey认为教师的非语言接近行为是可以通过有意识的培训加以修正的[4]。因此,教师要及时对学生的表现提供反馈,在反馈的时候要注意措辞,学生会从教师的语言行为中猜出老师对他的态度,这会对学生的情绪产生影响。另外,教师要增强对个体学生的关注,特别要注意增加与学生在课前及课后的交流。这样不仅能够增强学生的融合型动机,还会促使其学习的整体动机增强。

三、非汉语学历留学生学习动机调查分析结论

学习动机决定或影响着汉语作为第二语言学习者的学习结果。非汉语学历外国成年人来到中国学习,最初,他们学习汉语的工具型动机十分明显。来华以后,大量留学生到达目的语国家,受集体环境氛围的影响,陌生感消除,他们很快地融入了汉语学习环境,此时融合性动机和工具型动机变得一样强烈。但是随着即将开始长期的异国学习生活,而且是要进入其他学科长期学习,他们学习汉语的工具型动机明显减弱。在完成简单的汉语交际学习后,他们更加关注老师、同学和朋友等外部环境的影响,此时,教师的接近度等动机影响因素明显上升。教师的微笑、注视、手势等非语言接近行为成为影响非汉语学历留学生学习动机的关键因素。因此,在今后的教学中,教师必须多注意非语言接近行为对教学的积极作用。

参考文献:

[1]Graham S,Weiner B.Motivational Theory and Principle [M].Wiley:Handbook of Educational Psychology,1996.

[2]郑美娟.学习动机的研究综述[J].四川教育学院学报,2009,25(8):84-86.

[3]Gardner R C,Lambert W E.Attitudes and Motivation in second Language Learning [M].Rowley:Mess Newbury House,1972.

[4]Richmond V P,Gorham J S,Mccroskey J C.The Relationship between Selected Immediacy Behaviors and Cognitive Learning [A].McLaughlin M.(ed.) Communication Yearbook 10 [C].Beverly Hills,CA:Sage Publications,1987.

(责任编辑白晨)

Investigation and Analysis of Learning Motivation of International

Students with Non-Chinese Educational Background

─Take Hebei North University as an Example

ZHANG Dong-hong

(School of Chinese Language and Literature,Hebei North University,Zhangjiakou,Hebei 075000,China)

Abstract:Learning motivation is an internal impetus to drive directly students to study.The research on the motivation of learning Chinese as the second language seldom involves the overseas students with non-Chinese educational background.By using the AMTB,the paper finds that the instrumental motivation is quite obvious for those students who learn Chinese at the initial stage,and then their integrative motivation appears more evident.Their motivation is greatly influenced by the external factors such as teachers,classmates and friends,and such nonverbal approaching behaviors as teachers’ smile,attention and gestures are the key factors for them to learn Chinese.

Key words:overseas students with non-Chinese educational background;Chinese learning motivation;motivation intensity;variation tendency of motivation;variation factors of motivation

中图分类号:G 648.9

文献标识码:A

文章编号:2095-462X(2015)01-0113-04

作者简介:张冬红(1969-),女,河北张家口人,河北北方学院文学院副教授,语言学及应用语言学硕士,主要研究方向为对外汉语教学。

基金项目:河北北方学院青年基金项目(S201304)

收稿日期:20140901