唐代敦煌绘画与雕塑的植物色考察

2015-02-19王冬松李诗芸

○王冬松 李诗芸

(华侨大学 美术学院, 福建 泉州 362021)

唐代敦煌绘画与雕塑的植物色考察

○王冬松李诗芸

(华侨大学 美术学院, 福建 泉州 362021)

摘要:中国古代视觉艺术中使用的植物性颜料由于化学性质不稳定性一般很难保存下来,而敦煌由于特殊的自然和人文地理环境至今保留了植物色的一些使用痕迹。通过对唐代敦煌绘画和雕塑作品所用的植物色进行考察,追溯其源流、制取以及使用诸方面的历史面貌,有助于还原或重建中国古代的植物色传统。

关键词:敦煌绘画;植物色;颜料

在对中国古代乃至人类造型艺术发展的习惯性认识中,人们总是倾向于认为矿物色的使用要早于植物色。这一观念的形成源于人们的一般视觉经验,因为在迄今发现的早期艺术品中留存下来的颜料多是矿物色,而很少见到植物色存在。其实,这主要是由两种颜料的物质属性不同所导致的:矿物色性质稳定,能跨越历史时空保存至今;植物色较不稳定,过早地分解消失。然而,由于地理和气候条件的特殊性,在古代丝绸之路的重镇——敦煌——的存世绘画和雕塑中,非常难得地保留了植物色的使用痕迹。通过对这些植物色的考察,有助于我们全面认识中国古代的色彩使用传统。

一敦煌艺术品所用颜料的研究概况

20世纪初藏经洞的发现,曾在世界范围内掀起一股研究和关注敦煌的文化浪潮,并催生了一门崭新的学问——敦煌学。尤其是藏经洞发现的大量绢画,色彩鲜艳、保存完好。这些绢画大部分属于8-10世纪,正好弥补了中国宋代以前卷轴画严重缺失的状况,也成为研究唐代颜料的珍贵一手资料。由于大部分敦煌绢画以及部分壁画、彩塑都流落海外。对这些散布在世界各处的艺术品颜料的研究也表现得参差不齐,其中美国、法国、英国所藏的部分艺术品经过程度不一的科学分析,得到了关于颜料的部分科学数据,以下略作回顾。

(一)美藏敦煌艺术品的颜料研究

关于美国所藏敦煌艺术品的具体数据,王冀青在相关文章中有过详细的描述。[1]1923-1924年间,兰顿·华尔纳(Langdon Warner, 1881-1955)在敦煌石窟盗走的壁画残片大部分都属于唐代。此外,美藏敦煌艺术品中,莫高窟328窟佛窟南侧合掌跪姿供养菩萨彩塑亦属于初唐。20世纪30年代,美国哈佛大学福格博物馆的盖坦斯(Rutherford.J.Gettens, 1900-1974)利用华尔纳所盗敦煌壁画进行取样分析,其中发现的植物色有靛蓝、胭脂、藤黄。[2]

(二)法藏敦煌绘画的颜料研究

根据王冀青的研究,法国学者伯希和(PaulPelliot, 1887-1945)在1908年抵达敦煌莫高窟时候曾经剥离了一些壁画,但不知是否带走。[3]关于伯希和所获的纸绢画和麻织物,法国和日本学者在进行了长期的研究后于2008年出版了《壁画——现代技术手段在湿壁画和干壁画中的运用》(Fresco Painting- Modern Methods and Techniques for Painting in Frescoand Secco)一书,集合了相关的研究成果。其中“法国国立美术馆科学研究所”(Science Research Instituteof France National Fine Art Gallery)对这些艺术品的颜料组成进行了分析,发现的植物色有藤黄、胭脂(红花)和紫钅丱。[4]

(三)英藏敦煌绢画的颜料研究

1931年,英国博物馆东方部主任韦莱(Arthur Waley)出版的《斯坦因所得敦煌绘画目录》(A Catalogue of Paintings Recovered From Tun-Huang By Sir Aurel Stein)的引言部分,提到斯坦因所获敦煌绢画(多属9-10世纪)的颜料。不过没有植物色的发现。[5]

(四)俄藏敦煌绘画的颜料研究

关于俄国人奥登堡(S.F.Oldenburg, 1863-1934)所获敦煌绘画的色彩研究,没有十分非常明确的资料。秋山光和在文章中曾提到奥登堡所获敦煌壁画的碎片保存在圣彼得堡爱尔米塔什博物馆的东方部。[6]在1995年欧洲学者进行的质谱分析中,实验的对象中有25件样品(约6世纪晚期-11世纪早期)即是由圣彼得堡东方学研究所提供的,可惜具体颜料信息尚不得而知。[7]

(五)中国对敦煌艺术品的颜料研究

中国敦煌壁画颜料的分析工作在解放前基本为空白,解放后开始做了一些初步的研究工作。[8][9]1978年之后开展的“莫高窟壁画、彩塑无机颜料的X射线剖析”是一次规模较大的色彩分析研究,可惜是针对无机颜料的。[10]之后,敦煌文物研究所又对西千佛洞壁画所用颜料进行了科学分析。与莫高窟相比,西千佛洞中首次发现白色颜料蛇纹石黄色颜料石黄以及白色氧化砷,不过依然没有发现植物色。[11]李亚东对魏、唐、宋时期的敦煌壁画进行采样并做了光谱分析和X射线衍射分析。他还进一步讨论了我国古代颜料的制造情况,认为唐宋时期中国已能制造银朱、铅白、铅丹、密陀僧、铁红、铜绿、绿盐、金粉、银粉等人工合成颜料;此外还认为金青石来自于印度、波斯,甚至更远的地区。[12]苏伯民、胡之德、李最雄等对敦煌壁画中的红色颜料进行了专题性的研究,指出敦煌壁画使用的红色颜料主要有三种,即铅丹、朱砂和铁红。[13]王进玉根据国内对敦煌石窟艺术所用颜料的分析,认为敦煌壁画颜料大体可分为无机颜料、有机颜料和非颜料物质三种类型。[14]总之,中国在敦煌艺术植物色的发现和研究上没有非常突出的成果。

(六)总结

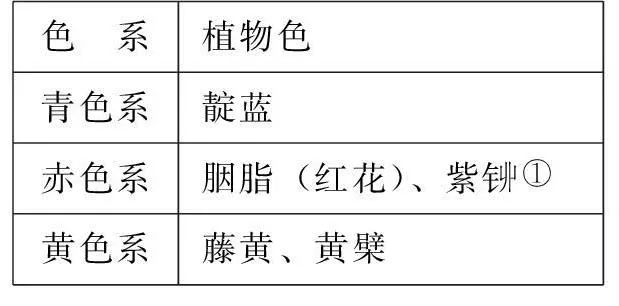

表1 敦煌唐代绘画所用植物色表

①该紫色颜料,色相紫红,推测是虫胶,即中国古代所记载的紫钅丱(矿)。

就唐代这一历史时期的壁画和雕塑来看,目前已经发现的植物色仅有如下几种,如下表1。

由上表可以看出,敦煌绘画中发现的植物色虽然比较很少,却基本涵盖了几个主要色系:青色系有靛蓝、赤色系有胭脂和紫钅丱,黄色系有藤黄和黄檗,下文对这几种颜料展开详细阐述。*本文对颜料的分类,沿用中国传统的“五色体系”(青、赤、黄、白、黑),以体现民族的色彩认知习惯。由于“白、黑”没有植物色,就剩下了“青、赤、黄”三色。

二唐代敦煌植物色的分类考察

中国拥有悠久的绘画传统,也同样拥有发达的印染传统,绘画中使用的植物颜料与印染中使用的染料很多时候是同一种物质。因此,考察中国古代的植物色,不能不和古代的印染业联系起来。如《诗经·小雅·采绿》有云:“终朝采绿,不盈一匊……终朝采蓝,不盈一襜。”[15]这里的“绿”(荩草)和“蓝”(蓝草)都是古代常用的染色植物:荩草可以用来染黄,蓝草可以用来染蓝。由于这两种草不能食用,古人显然是作为经济作物来栽培的。《诗经》中的《小雅》部分大都完成于西周晚期,由此推断,最迟在西周时期人们就已经掌握了染蓝和染黄的技术。尤其是“染蓝”在中国古代的印染传统中最有代表性,对后世的影响也最大。

(一)青色系

靛蓝

靛蓝,亦称“靛青”、“蓝靛”、“靛精”等,是从染色植物蓝草中提取出来的一种植物性染色物质。在中国古代的染色传统中,染蓝可是说是最为悠久的。如果说“终朝采蓝,不盈一襜”是对百姓采蓝生活的直接刻画,那么“青取之于蓝,而青于蓝”[16]则是对染蓝经验的一种总结与引申。根据文献记载,最晚到汉代的时候,蓝草的种植已经走向商业化。《艺文类聚》引《续汉书》有云:“杨震种植蓝以供养母,诸生尝有助种蓝者,辄拔更种,以距其后。”[17]这种靠“种蓝”来“尽孝”的行为,说明“种蓝”能够带来相当的经济效益。汉代兴盛的染蓝业也得到了出土实物的证明,马王堆一号汉墓出土青色织物中,N18号青罗经过色谱分析,确认即是靛蓝所染。[18]到南北朝时期,染蓝的生产活动更加普遍。《荆楚岁时记》还描述了用染蓝、染茜的方法给鸡蛋染色的传统:“古之豪家食称画卵。今代犹染蓝、茜杂色,仍加雕镂,递相饷遗,或置盘俎。”[19]这一习俗至今在华北农村的孩子周岁仪式中仍在使用,不过多将鸡蛋染成红色以示吉祥。唐代文献对染蓝生活的直接描绘不多,不过《酉阳杂俎续编·支诺皋中》中的一则故事,可为我们提供一个参考:“姚司马者,寄居汾州……经年,二女精神恍惚,夜常明灯挫针,染蓝涅皂。”[20]从夜起染蓝可以得知唐代的染蓝活动已经深入千家万户。

靛蓝作为颜料使用一般制成固体形态,后世称之为“花青”,常用为衬色或罩色,主要为石青衬地。在美国所藏莫高窟328窟的一尊供养菩萨彩塑像中分析出了靛蓝,它为石青所覆盖。这种在植物色上覆以矿物色的做法,在当时应该是给彩塑赋色的一般性程序,并一直延续到宋代。如《营造法式·彩画作制度》记载:“彩画之制,先遍衬底,次以草色和粉,分衬所画之物,其衬色上方布细色,或叠晕或分间剔填。”[21]95由于塑像彩绘是直接画在木料而非地仗之上,若直接上矿物色的话,木材表面孔隙会吸收许多颜料,难以达到顶期的效果。所以在施绘过程中要先“衬地”,“衬地之法:凡枓,栱,梁、柱及画壁:皆先以胶水遍刷。”[21]95即要先刷胶水,然后在其上施白色或浅色植物色,最后再上矿物色,蓝靛即是在“遍衬底”之后,发挥第二步“分衬所画之物”的作用。由此我们推测,唐代敦煌彩绘中的设色工序大概与此相似,而且很可能也使用了靛蓝。此外,在出土唐代敦煌文献中也有对靛蓝的记载。如英藏S.3227v号敦煌唐写本字书在残存的“彩色部”中记载有“蓼滥(蓝)”[22]*《敦煌经部文献合集》将此字书定名为《杂集时用要字(二)》。。在稍晚的俄藏敦煌文献Дх02822号《蒙学字书》的《颜色部》中亦记载有“青淀(靛)”[23]*该写卷被定为西夏时期的写本,不过对于我们考察唐代的染色问题依然具有参考价值。。这些都说明靛蓝在当时已经成为人们日常生活中一个重要组成部分,而将其用于艺术创作的推测也是完全合情合理的。

(二)赤色系

1. 红花

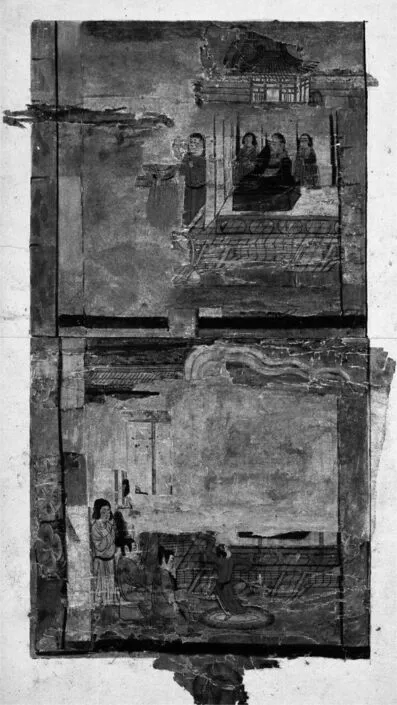

在美藏初唐艺术品以及法藏唐代的绢画《佛传图幡残片》(EO.1154,图 1)以及《行脚僧像》(EO.1141,图 2)中,都分析出了红色有机颜料“胭脂”*“胭脂”,古代亦作“阏氏、阏支、烟支、焉支、燕支、胭肢、臙脂”等。,推测是由红花制得。其实将该红色植物颜料定为“红花”也许更为恰当些,因为胭脂在中国古代是个具有多重语义的概念,下文将对红花染色传统的流变进行详细探讨。

图 1 《佛传图幡》(EO.1154)〔8世纪中期〕(残片)

图 2 《行脚僧像》(EO.1141)〔9世纪后期〕

(1)源流

红花,本称红蓝花,为菊科植物红花,其干燥花所含色素为红花素。“红花”之名始载于宋苏颂(1020-1101)《本草图经》。唐慎微(1086-1094)《证类本草》引《本草图经》有云:“红蓝花,即红花也,生梁汉及西域,今处处有之。人家场圃所种,冬而布子于熟地,至春生苗,夏乃有花。下作球汇多刺……其实亦同,叶颇似蓝,故有蓝名,又名黄蓝。”[24]这里指出了“红花”何以称作“红蓝”的原因。“红蓝”亦有写作“红兰”者,见《本草乘雅半偈》等书,应为“红蓝”之俗写或误写。

由于红花是古代制造胭脂的主要植物,所以世人又常以“胭脂”称呼该植物,如晋人崔豹在《古今注·草木》中记载:“燕支,叶似蓟、花似蒲公,出西方,土人以染,名为燕支。中国人谓之红蓝,以染粉为面色,谓为燕支粉。今人以重绛为燕支,非燕支花所染也。燕支花所染自为红蓝尔,旧谓赤白之间为红,即今所谓红蓝也。”[25]这段文字既指出了红花的染色功能,又明确了“红蓝”和“燕支”两个概念之间的关系。概括说来,“红蓝”是中原人对该外来染色植物的称呼,它指出了该植物能染“红”的功能,又描述了它外形似“蓝”的特征;而“燕支”一名,则是源于对匈奴语的“音译”。

红花属于外来物种,一般认为大概在汉代自西域传入中原。由于当时匈奴与汉民族之间战争不断,再加上官吏与民间的交流,使得很多西域物品种传入中原,红花即是重要的一种。红花的大规模种植并进一步形成产业化的印染业,应该向后延迟一个时期。从较早记载红花栽培的《齐民要术》来看,[26]262-263最晚在北朝时期,红花就已经形成商品性种植。到了唐代,红花种植已经遍及全国各个地区。《新唐书·地理志》载灵州、汉州、蜀州、青州等地皆土贡“红蓝”;《元和郡县图志》载灵州、兴元府“开元贡:红花”;《通典·食货六·赋税下》载天宝年间“汉中郡贡红花百斤,燕脂一升”;《文献通考》亦载汉中郡年常贡有“红花百斤,燕脂一升”。[27]

由于敦煌在古代是西域通往中原的重要关口,所以该地红花的种植可能比内地还要早。到了唐五代时期,敦煌地区不仅是生产红花的重要区域之一,而且还将红花纳为官府的赋税。在敦煌文献中能够可以看到大量关于红花的记载,不过在这些文献中,“红花”多以“红蓝”称之,或简称作“蓝”。如P.3396《沙州诸渠诸人粟田历》记录了10世纪前后敦煌诸渠瓜粟田种红蓝的面积。俄藏Дх2168号文献《敦煌县孟受渠康章六等瓜粟田纳蓝历》也是一件有关敦煌种蓝、纳蓝的重要文书,*本件文书现藏俄罗斯科学院东方学研究所圣彼得堡分所。孟列夫在《俄藏敦煌汉文写卷叙录》中认为这是一件“地亩清单”,首部日期“庚子年六月”所指的年份有以下几种可能:820年,880年,940年和1000年,参见 〔俄〕孟列夫.俄藏敦煌汉文写卷叙录(下册)[M]. 袁席箴,陈华平,译.上海:上海古籍出版社,1999:494-495.不过,丘古耶夫斯基根据P.4703、 P.5529、 P.5530和Дх1439a等文书记有和本件文书相同的内容和人名,确定本件文书中的“庚子年”是940年,参见〔俄〕丘古耶夫斯基.敦煌汉文文书[M]. 王克孝,译.上海:上海古籍出版社,2000:107. 总而言之,该文书与唐代相去不远,拿来用来考察唐代敦煌地区的种蓝情况是没有问题的。残卷记载粟田和瓜田种红蓝者共55人。此外,敦煌文献尚记载有以种蓝为营生者,详见S.10547《乙未年二月十四日法弁等合种蓝契》。*“乙未年二月十四日,法弁少有(阙文)两畦共半亩,合种蓝共(阙文)分。住子出地,法嵩出粪(阙文)之书,不许悔,休悔(阙文)后无凭,故押(后阙文)。”见 英藏敦煌文献(S.9956-11459)[M].成都:四川人民出版社,1995:59. 唐人司马贞在《史记索隐》中引东晋习凿齿《与燕王书》云:“山下有红蓝,足下先知不?北方人探取其花染绯、黄,挼取其上英鲜者作烟肢,妇人将用为颊色。吾少时再三过见烟肢,今日始视红蓝,后当为足下致其种。匈奴名妻作‘阏支’,言其可爱如烟肢也。”见〔汉〕司马迁.史记[M].北京:中华书局,1959:2888.由于敦煌地区的农作物是一年一熟制,百姓单凭粮食的收入相当有限,而种蓝可以收到很好的经济效益,这也从侧面反应出当时敦煌地区的印染业是很发达的。当时敦煌寺院中使用的红花有多种来源,有的为寺田种植收纳所得,如S.6064号《未年正月十六日报恩寺诸色入破历祘会稿》中记载报恩寺应收纳诸色斛斗,在一百六十石六斗田收中就有“一石五斗红蓝”。[28]297有的为赋税所得,如P.2763v(四)《午年?(790?)仓曹某某等牒》:“壹佰玖拾陆硕陆斗贰胜(升)伍合红蓝。”[29]更多的可能来自世俗社会的施入,如P.2862《李吉子施入疏》之四载:“红花一斤,……施入写钟。”[28]81P.3541《年代不明舍施疏》:“花一斤,入修造。”[28]78此处所说的“花”当指红花。P.2567v号《癸酉年(793)二月沙州莲台寺诸家散施历状》载:“红蓝柒硕三斗”,“红花一百二十一斤”。[28]71在敦煌文书中,“红蓝”的花一般称之为“红花”,多以斤论;它的“子、实”则称之为“红蓝”,常以斗量。由此推测,在敦煌艺术中使用的红色植物颜料,可能主要来自敦煌本地的生产。[30]

(2)染色功能

红花的干燥花所含色素为红花素,红花素又分为红花红素和红花黄素,其中红花红素易溶于碱性水溶液,在中性或弱酸性溶液中可产生鲜红的色淀,古代是用来染“真红”和制作“胭脂”的主要染料;而红花黄素溶于水和酸性溶液,古代染色过程中要将其过滤掉,所以衡量红蓝染色技术的水平,主要是看对红花黄素的过滤能力。在红花传入中原的初期,由于过滤技术的不成熟,人们漂染所得的色相中往往包含有一定成分的黄色,所以东晋习凿齿(?-383)《与燕王书》记载其可以染“绯、黄”两色。也许正是基于古人的这种认识,“红花”才又有“黄蓝”之称。 不过,这里面的黄色成分是水溶性的,染黄效果非常不稳定。唐代的时候,中原的红花染色技术已经普遍成熟。白居易(772-846)的《红线毯》、即是一篇赞美红花染色的生动诗作:“红线毯,择茧缫丝清水煮,拣丝练线红蓝染,染为红线红于花,织作披香殿上毯。”[31]诗中的“红蓝”即指“红花”。宋人文献《云麓漫抄》对“红花”有如下记载:“近世人多种之,收其花,俟干,以染帛,色鲜于茜,谓之真红,亦曰干红。”[32]这种对红花与茜草所染色相的对比,反映了人们对色相品质的追求,也从侧面说明当时染色技术的发达。在敦煌地区,当时还有专门从事染布业的染布匠。P.2040v《后晋时期净土寺破历》载:“粟一斗,喜朗染布手工用。”[28]417P.3160《内宅司破用历状》载“六月”“伏以今月廿七日,……付清奴染紫柽伍束,廿八日,……染绯肆束付清奴。”[28]615这里所说的“染紫”和“染绯”应该都是使用红花作为原材料的。

红花可直接于纤维上染色而无需媒染剂,故在红色染料中占有极为重要的地位。关于红花的制取,古人可能很早就进行了尝试。《齐民要术》记载有“杀花法”,其中详细介绍了如何对黄色素进行过滤,通过酸碱中和方式萃取植物碱色素以及将红花做成“饼”加以保存的过程。这种“杀花法”在隋唐时期传到日本等国,“红花饼”也在后世得到了推广和普及。不过,红花染色的牢度有限,古人也发现了这一问题。《天工开物·诸色质料》记载:“凡红花最忌沉、麝,袍服与衣香共收,旬月之间其色即毁。凡红花染帛之后,若欲退转,但浸湿所染帛,以碱水、稻灰水滴上数十点,其红一毫收转,仍还原质”。[33]“稻灰水”属于碱性溶液,所以会使红花染色褪色。现代实验还表明:在微酸液中,*《天工开物·彰施·诸色质料》:“大红色:其质红花饼一味,用乌梅水煎出。”此处所言乌梅水即属于微酸液。见[32]96。不同用量的红花素可得大红、莲红、桃红、水红等色,这也与《天工开物》的记载相符合。[34]

(3)“红花”与“胭脂”

红花染色功能的另一种体现是用来制造胭脂,*关于“胭脂”,《说文解字》作“燕脂”、“燕支”,古代还作“胭脂”、“烟支”、“焉支”、“赤垔赤支”、“赤因脂”、“阏氏”等。其中,“焉支”、“燕支”出现较早,“胭脂”出现较晚,估计在明代左右。以用于女子妆容或绘画设色。唐代敦煌写卷《俗务要名林》在“女服部”下记载有“月囙(胭)脂”,即为女子妆容之用;俄藏敦煌文献第Дх02822号《蒙学字书》*该写卷被定为西夏时期的写本,不过对于我们考察唐代的染色问题依然具有参考价值。第十六《颜色部》记载的“色名”中亦有“荭(红)花”和“烟火旨(胭脂)”*俄罗斯科学院东方研究所圣彼得堡分所藏敦煌文献[M].上海:上海古籍出版社;莫斯科:俄罗斯科学出版社东方文学部,1998: 650-66.,“红花”从“染色植物名”变为“色名”出现在字书中,可见当时其对人们色彩观念的影响之大。古代胭脂有多种制取方式,其中以红花所制最早也最为广泛。五代马缟《中华古今注》中有云:“燕脂:盖起自纣,以红蓝花汁凝作燕脂,以燕国所生,故曰燕脂,涂之作桃花妆。”[35]此说以红蓝花作胭脂不误,但认为胭脂起自殷商以及“燕国所生故曰燕脂”的观点,都缺乏可靠的依据。

唐人杨炎(727-781)在《焉支山神祠碑》中曾载:“西北巨镇曰燕支,本匈奴王庭,昔汉武纳浑邪,置武威、张掖,而山界二郡之间,积高之势,四向千里。”[36]14由此说可知,焉支山位于凉州天宝县(即今甘肃省武威县),本是匈奴“首府”所在,此地自古就以盛产胭脂出名,故《史记正义》引《西河故事》有云:“匈奴失祁连、焉支二山,乃歌曰:‘亡我祁连山,使我六畜不蕃息;失我焉支山,使我妇女无颜色。’”[37]该地出产的胭脂,向东向南即传入中原地区;向西向北则可以沿着丝绸之路到达敦煌,甚至进一步抵达西域地区。我们从边疆出土文书中即可以找到蛛丝马迹,如《高昌义和四年(617)缺名随葬衣物疏》中载有“〔烟〕支、糊(胡)粉具”一项。[38]吐鲁番第19号文书《高昌章和十六年(548)光妃随葬衣物疏》,在记载的大量化妆品中也有“烟支”。胭脂在当时的文书尤其是在女性墓主的随葬衣物疏中出现的频率非常高。到了唐代,敦煌还出现了大量经营胭脂、胡粉等化妆用品的胡商。可见,当时的胭脂在西部地区应该有很大的市场。

关于用红花胭脂的制取,《齐民要术》之“杀花法”下亦记载有“作燕脂法”:

“作燕脂法:预烧落藜、藜、藋及蒿作灰(无者,即草灰亦得)。以汤淋取清汁(初汁纯厚太酽,即杀花,不中用,唯可洗衣;取第三度淋者,以用揉花,和,使好色也)。揉花(十许遍,势尽乃止)。布袋绞取淳汁,着瓷碗中。取醋石榴两三个,擘取子,捣破,少着粟饭浆水极酸者和之,布绞取渖,以和花汁(若无石榴者,以好醋和饭浆亦得用。若复无醋者,清饭浆极酸者,亦得空用之)。下白米粉,大如酸枣(粉多则白)。以净竹箸不腻者,良久痛搅。盖冒至夜,泻去上清汁,至淳处止,倾着帛练角袋子中悬之。明日干浥浥时,捻作小瓣,如半麻子,阴干之则成矣。”[36]263

其中,落藜等草木灰溶液呈碱性,主要是用来获取红色素;醋石榴作为媒染剂,使红色具有较好的附着性。唐人韩鄂《四时纂要》“五月”篇中的作“燕脂法”与此相似,可见古来多沿用此法。李时珍(1518—1593)在《本草纲目》中记载了四种制取胭脂的方法:

“时珍曰:燕脂有四种。一种以红蓝花汁染胡粉而成,乃《苏鹗演义》所谓‘燕脂,叶似蓟花似蒲,出西方,中国谓之红蓝,以染粉为妇人面色’者也。一种以山燕脂花汁染粉而成,乃段公路《北户录》所谓‘端州山间有花丛生,叶类蓝,正月开花似蓼,土人采含苞者为燕脂粉,亦可染帛如红蓝’者也。一种以山榴花汁作成者,郑虔(691—759)《胡本草》中载之。一种以紫聚染绵而成者,谓之胡燕脂,李珣(855?—930?)《南海药谱》载之,今南人多用紫燕脂,俗呼紫梗是也。大抵皆可入血病药用。又落葵子亦可取汁和粉助面,亦谓之胡燕脂。”[39]

李时珍所说这四种制取胭脂的方法中,第一种以“红花制取者”使用最广泛;第四种“用紫梗制取者”亦称绵胭脂,后世亦有使用;第二种引自《北户录》之“山燕脂花”,由于原文献并未指出何种植物,仅云其外形似蓝,无从考证。我们推测可能还是指红花,因为红花本身也与蓝草形似,故有“红蓝”之名。不过,李时珍所说的第三种以“以山榴花汁”制胭脂的方法,可以肯定是不属实的。考“山榴”又称“山石榴”,即杜鹃花或曰映山红。前代文献未载杜鹃花可以染色者,李时珍所谓《胡本草》中之“山榴花”估计实欲指“石榴花”。由于唐郑虔《胡本草》早佚,唐人段公路《北户录》对其内容之援引为较早者,其中有云:“郑公虔云:石榴花堪作烟支。代国长公主(689—734),睿宗女也。少尝作烟支,弃子于阶,后乃丛生成树。”[40]不过,后世文献对《北户录》所引这段话之表述多有不同。如宋《类说》和明《天中记》皆引作“石榴”;元《树艺篇》、明《古今说海》皆引作“石榴花”。其实,“石榴”和“石榴花”虽一字之差,内涵则完全不同。综合我们对红花和胭脂的认识,不难判断以“石榴作胭脂”者是,而以“石榴花”作胭脂者非。首先,从这段所引文献的逻辑上看,“弃子于阶后乃丛生”,说明代国长公主在制作胭脂时是将石榴的种子丢掉的,那么她所使用的显然是石榴的果实部分,而不是石榴的花,上文指出石榴可以作为媒染剂使用;若是用花,则与石榴之“子”无涉。其次,石榴花虽然颜色红艳,但现代科学分析指出它所含的红色素其实是水溶性的花青素,并不能作为染料使用,而红花所含的红花红素才是一种不溶于水的结晶或结晶性粉末,呈暗红色或红褐色且有光泽,故可用为染料。因此,用石榴花制作胭脂是没有科学根据的。《北户录》所引《胡本草》谈论的显然还是以红花为胭脂的做法。段公路既将郑虔所言之“石榴”误作“石榴花”,李时珍复将“石榴花”讹为“山榴花”,可谓错上加错,与事实相违甚远。

2. 紫钅丱

紫钅丱,即紫矿,又名紫梗、紫草茸、虫胶、紫胶等。其实“钅丱”为“矿”之古文,由于“钅丱”、“铆”形近,古代文献多误“钅丱”为“铆”。这一名称反映了古人对该颜料的一种表面认识,其实此物并非矿物,而是紫胶虫在树枝上分泌的一种干燥胶质物。其中雌虫分泌的呈黄褐色或紫红琥珀色,雄虫分泌物较少,呈鲜朱红色。紫钅丱在中国古代可用为染料、颜料以及药物。因此严格来说,利用紫钅丱制取的胭脂应视为动物性颜料或染料。

(1)源流

目前可以考见对紫钅丱的最早记载在晋代,《初学记》于“蚁漆”条下引晋代张勃《吴录》有云:“居风县有蚁絮藤,人视土中知有蚁,因垦发,有木皮插其上,则蚁出,缘而生漆。”[41]此处所言之“蚁漆”即指“紫钅丱”。中古时期关于紫钅丱的直接记载也不少见,如《旧唐书》记载位于西南的“骠国”“其堂宇皆错以金银,涂以丹彩,地以紫矿,覆以锦罽。”[42]骠族是在伊洛瓦底江流域建立的古国,在今缅甸伊洛瓦底江下游卑蔑附近。又,段成式(803-863)在《酉阳杂俎》中对“紫钅丱”有更为详细的记载:“紫钅丱树出真腊国,真腊国呼为勒佉(lak-ka,即lakka,lac),……树长一丈,枝条郁茂,叶似橘,经冬而雕,三月开花,白色不结子。天大雾露及雨,沾濡其枝条,即出紫钅丱;……真腊国使折冲都尉沙门陁沙尼拔陁言,蚁运土于树端作窠,蚁壤得雨露,凝结而成紫钅丱。”[43]178文中所说的“真腊”,又作“占腊”,为中南半岛古国,其境在今柬埔寨境内。由此可见,古代记载紫钅丱的产地多在南洋地区。此外,中国南部地区亦产紫钅丱,在唐代还被列为上贡之品,《新唐书·地理志》记载岭南道福禄州:“土贡白镴、紫钅丱”[44]1114,庞州:“土贡孔雀尾、紫钅丱”[44]1115。又,《唐六典》卷三亦记载:“福禄、庞二州,紫钅丱木。”[45]95

不过,紫钅丱在早期可能主要用为药物。被断定为8世纪写就的敦煌藏文文书P.T.1057《藏医杂疗方》在《治流血方》中即有用“紫钅丱”熬药的记载。[46]不过,将紫钅丱用为颜料的记载在唐代也屡见不鲜。《酉阳杂俎》记载了一个用颜料染牡丹花根部以使其开花变色的故事:“掘棵四面,深及其根,宽容人座。唯赍紫矿、轻粉、朱红,旦暮治其根,……时冬初也,牡丹本紫,及花发,色白红历绿。”[43]185-186故事本身虽不可信,但我们从中可以知道“紫钅丱”在当时是可以作为颜料使用的。而由张彦远在《历代名画记》中指出“南海之蚁铆(钅丱)”[47],可进一步推测唐代绘画所的紫钅丱可能主要来自南部地区。俄藏敦煌文献Дх02822号西夏时期的《蒙学字书》中录有“紫梗”,不过是放在“药物部”而非“颜色部”下。此外,李盛铎所藏的一份题为“金统二年”(881)的敦煌壁画表录中,真实而详尽地记录下石窟壁画的全部色彩信息。其中多处出现了“紫纩(钅丱)”以及“深紫纩(钅丱)”,因此敦煌壁画曾用紫钅丱进行设色是没有疑问的。而在法藏敦煌绢画的颜料分析中,EO.1399《持红莲菩萨立像幡》中所使用的紫色颜料即为一种机质的虫胶,基本可以断定就是紫钅丱。

关于紫钅丱的情况,康熙帝(1654-1722)在《康熙几暇格物编》中有过较详细的考述,其中《各作泥腊》篇记载:

“西洋大红,出阿末里噶。*阿末里噶,为American(美洲)的音译。彼地有树,树上有虫,俟虫自落,以布盛于树下收之,成大红色虫,名‘各作泥腊’。*各作泥腊,为cochineal(胭脂虫)的音译。考段成式《酉阳杂俎》有紫钅丱,出真腊国,呼为‘勒法’,亦出彼国。*“彼国”为“波斯国”之误。使人云,是蚁运土于树端作案结成紫钅丱。唐《本草》苏恭云,紫钅丱正如腊虫,研取用之。《吴录》所谓赤胶,亦名紫梗,色最红,非中国所有也。又考元周达观(约1266-1346)《真腊风土记》云:‘紫梗,虫名,生于一等树上,其树长丈馀,枝条郁茂,叶似橘,经冬而雕,上生此虫,正如叶螵蛸之状,叶雕时虫亦自落,国人用以假色,亦颇难得。’又唐人张彦远《名画记》云:‘画工善其事,必利其器。研练重采,用南海之蚁铆(钅丱)。’按今西洋之各作泥腊,大小正如蚁腹,研淘取色,有成大红者,亦有成真紫者。用之设采,鲜艳异于中国之红紫。是即古之紫钅丱无疑。而北宋以前画用大红色,至今尤极鲜润者,实缘此也。[48]

不过,康熙所说产自美洲的“大红色虫”其实是指胭脂虫(Dactylopius coccus),而非制造紫钅丱的紫胶虫(Laccifer lacca)。胭脂虫属于动物分类学上的同翅目粉介总科下的洋红介科,原产于墨西哥和中美洲,寄生在仙人掌类的植物之上。成熟的胭脂虫体内含有大量的洋红酸,是一种理想的天然染料。胭脂虫干体可加工生产成胭脂红色素,并可进一步制成洋红颜料,色泽亮红而鲜艳。而紫胶虫属于同翅目的胶蚧科,紫钅丱是它的分泌物,因此两者完全不同。

至今在西藏的宗教艺术创作中,依然把紫钅丱作为紫红色颜料加以使用。如扎雅活佛洛登喜饶(1939-)在《西藏宗教艺术》一书中指出,西藏宗教艺术所使用的“紫红色颜料来自于树枝上的球状昆虫所产生的一种紫红色树脂(类似松香)。”[49]其实,这种紫红色树脂就是紫钅丱,因为紫胶虫雌性虫体的形状正是球性,而紫胶也主要是由雌性分泌的。

(2)制取

由紫钅丱制取的胭脂又称为“绵胭脂”,关于制作方法,唐人王焘(670-755)在《外台秘要方》中有详细的介绍:

“崔氏造燕脂法,准紫钅丱(一斤别捣),白皮(八钱别捣碎),胡桐泪(半两),波斯白石蜜(两磥)。右四味,于铜铁铛器中着水八升,急火煮水,令鱼眼沸,紫钅丱,又沸,内白皮讫,搅令调;又沸,内胡桐泪及石蜜,总经十馀沸,紫钅丱并沈(沉)向下即熟,以生绢滤之,渐渐浸叠絮上,好净绵亦得,其番饼小大随情,每浸讫,以竹夹如干脯猎于炭火上炙之燥,复更浸,浸经六七遍即成,若得十遍以上,益浓美好。”[50]

中国对紫钅丱的加工制造由来已久并代为传承,在唐代更为被列为名产和贡品。由紫钅丱制成的绵胭脂,在奈良时期传入日本。日本正仓院文书中即记载有“紫矿”,而今至今仍然是日本赤色颜料中的重要一类。中国在唐代以后一直延续到清代,绵胭脂的生产和使用从未中断。到了清代后期,随着“西洋红”这种工业化产品的大量输入,我国自古依靠手工生产的紫钅丱颜料逐渐失去了市场。这种由于外来颜料的输入而导致本土颜料生产式微的情况,在近代中国是一个普遍的现象,并不限于紫钅丱一种。从大处讲,这也是西方工业文明对中国传统经济形态的冲击所导致的必然结果。[51]

(三)黄色系

敦煌绘画中的植物性黄色颜料,目前发现的只有藤黄,此外还分析出一种纯染料黄檗,虽然它的主要功能是给经卷染色以防虫蛀而非纯粹出于染黄,不过其在性质上和植物颜料是一样的,而且在唐代黄檗也用于丝织物的染色,所以我们将其一并加以讨论。

(1)藤黄

藤黄是以其原产地柬埔寨(Gambodia)来命名的,原植物为常绿乔木,主要分布在热带地区。敦煌艺术品中藤黄使用得不是很多,前文提到的美藏莫高窟328窟初唐时的供养菩萨,法藏9世纪绢画《持红莲菩萨立像幡》(EO.1399,图 3)以及8世纪中期的《佛传图幡残片》(EO.1154,图 1)均分析出了藤黄。不过,虽然我们在唐代敦煌艺术品中发现了藤黄,但在传世唐代文献中却不见藤黄之名,出土文献中亦未有,可能是当时人们不用藤黄之名的缘故,至于当时用何名尚待进一步考证。到了宋代对藤黄的记载就多了,如《墨经》《容斋随笔》《宋朝事实》等书均有涉及,尤其以《营造法式》所载藤黄尤多。五代李珣的《海药本草》对“藤黄”一名的记载应是目前已知最早的:

图 3 《持红莲菩萨立像幡》(EO.1399)〔9世纪〕(局部)

“谨按《广志》云:出鄂、岳等州诸山崖。其树名海藤。花有蕊,散落石上,彼人收之,谓沙黄。……据今所呼‘铜黄’谬矣。盖以铜、藤语讹也。按此与石泪采无异也。*石泪为杨柳科植物胡杨的树脂流入土中多年后形成的产物。画家及丹灶家并时用之。”[52]

晋人郭义恭所撰粤东舆地之书《广志》已经失传,不过《海药本草》所引谓藤黄出“鄂、岳等州”,与今日两湖地区有海藤分布的事实是相符合的。该文献载当时人多呼“藤黄”为“铜黄”,其实在日本的《延喜式》中,*《延喜式》是日本平安时代(794-1192)中期(延喜五年,905)由醍醐天皇(885-930)命令藤原时平(871-909)等人编纂的一套律令条文,完成于延长五年(927)。书中对于官制和仪礼有非常详尽的规定,其中很多制度都是具体学习中国隋唐制度的结果,其中保留了不少隋唐时期的历史文化资料。“藤黄”也载作“同(铜)黄”,[53]应该是“沿误”了当时中国的称呼。

(2)黄檗

黄檗为芸香科黄柏属落叶乔木,别名有黄菠萝、黄柏、黄木等。黄檗茎的内皮中所含小檗碱为碱性黄色染料,并有防蠹虫的功效。中国至少在汉代就已经认识到黄檗的染色功能,如司马相如(约前179-?)《子虚赋》有云:“檗离朱杨。”[54]李善(630—689)注引张揖曰:“檗,皮可染者。”由黄檗所染之纸称黄纸,这种纸张最晚在魏晋时期就已开始流行,史载东晋桓玄(369-404)下令废竹简,用“黄纸”代之,即指此类纸。颜之推(531-约595)曾云:“观天下书未遍,不得妄下雌黄”[55],正因为纸张用黄檗染过,用雌黄灭误才可以做到不见痕迹。关于用黄檗给纸张染色的具体方法亦较早见于《齐民要术》,该书《杂说》部分“染潢及治书法”条云:

“凡打纸欲生,生则坚厚,特宜入潢。凡潢纸灭白便是,不宜太深,深则年久色闇也。入浸蘖熟,即弃滓,直用纯汁,费而无益。蘖熟后,漉滓捣而煮之,布囊压讫,复捣煮之,凡三捣三煮,添和纯汁者,其省四倍,又弥明净。写书,经夏然后入潢,缝不绽解。其新写者,须以熨斗缝缝熨而潢之;不尔,入则零落矣。豆黄特不宜裛,裛则全不入黄矣。”[26]163

用黄檗染成的纸张,曾经专门作为皇帝诏令用纸。唐高宗(628-683)时曾经颁布《改尚书省制敕用黄纸诏》:“制敕施行,既为永式,比用白纸,多有虫蠧。自今以后,尚书省颁下诸司诸州及下县,宜并用黄纸。其承制敕之司,量为卷轴,以备披简。”[56]黄纸成为“诏令用纸”之后,为了避讳,一般百姓不敢再用。如宋祁(998-1061)在《宋景文公笔记》有载:“或曰:‘古人何须用黄纸?’曰:‘蘗染之可用辟蟫。今台家诏敕用黄,故私家避不敢用。’”[57]不过宋代以后白纸使用越来越多,黄纸则仅用于道释家写经,故后世又常以“黄卷”代指道书或佛经。

在唐代,一方面沿用以黄檗为纸染色的传统,另一方面,也用其来为织物染色。《延喜式·缝殿寮》对织物染色的记载中,黄檗的使用量很大,由此推测在唐代用黄檗给织物染色应该是很普遍的做法。此外,1995年欧洲学者首次用质谱分析法分析了现存世界最早有明确纪年的雕版印刷品——敦煌藏经洞出土的金刚经,发现经卷的纸张即经过了黄檗染色。这是首次使用科学手段分析出敦煌出土文物中的黄檗成份,[58]后来,其他的类似实验也进一步证实了这一结果。[59]

关于黄檗的产地,唐代文献记载主要在川陕之间。如《元和郡县志》记载兴州顺政县北武兴山“多漆及黄蘖(檗)”[60]570,《唐六典》记载(陕西)“金州之栀子、黄檗”[45]546,《新唐书·地理志》记载金州汉阴郡土贡黄檗,亦在今陕西汉中、汉阴一带。此后的文献多载以川产黄檗为佳。因此,敦煌地区所用的黄檗,应该主要来自内陆地区。

三结语

唐代是中国古代的色彩艺术获得高度繁荣的时期,大唐气象在视觉艺术中折射出的是一个五色斑斓、七彩纷呈的世界。从整个中国古代造型艺术的发展史来看,唐代作为艺术的色彩语言发生地位转变的前夜,其所达到的色彩成就既与后世构成了强烈的对比,又散发着一种独特的时代气息。而敦煌作为唐文化的一个地域性缩影,其所保留下来唐代艺术珍品,为我们重新关注和研究中古时期艺术中的色彩问题提供了可能。本文选择“植物色”这一角度切入唐代敦煌绘画和雕塑的色彩研究,努力钩沉一些被湮没的色彩细节,希望能在色彩的物质文化研究上聊尽绵薄之力。

参考文献:

[1]王冀青.美国收藏的敦煌与中亚艺术品[J].敦煌学辑刊1990(1):116-128.

[2]Langdon Warner. Buddhist Wall-Paintings: A Study of a Ninth-Century Grotto at Wan Fo Hsia[M]. Cambridge, Mass: Harvard University Press,1938:9-11.

[3]王冀青.华尔纳与中国文物[M]∥[美]兰登·华尔纳.在中国漫长的古道上. 姜洪源,魏宏举,译.乌鲁木齐:新疆人民出版社,2001:343.

[4]Olle Nordmark. Fresco Painting- Modern Methods and Techniques for Painting in Frescoand Secco[M].New York: Read Books,2008:87-94.

[5]金荣华.敦煌佛画所用颜料述略[J].世界华学季刊,1982,3(2):18-20.

[6][日]秋山光和.唐代の敦煌壁画——フォッグ美术馆所蔵の断片を中心に[J].仏教芸術, 1969(71):78-95.

[7]Abdul-Sada et al.. The in situ identification of dyes on ancient papers[J]. European Mass Spectrometry: the International Journal in Molecular Science,1995(1):218.

[8]董维宪,陈中行.各种壁画颜料成份的分析及性质的研究,敦煌壁画组成的分析(简介)[R].1964,未刊稿.

[9]俞崇智,李洪炎.古代壁画颜料变色原因的初步研究报告[R].1964,未刊稿.

[10]徐位业.莫高窟壁画、彩塑无机颜料的X射线剖析报告[J].敦煌研究,1983(1):194-196.

[11]周国信.敦煌西千佛洞壁画彩塑颜料剖析报告[J].考古,1990(5):470,475.

[12]李亚东.敦煌壁画颜料的研究[J]∥考古学集刊,北京:中国社会科学出版社,1983(3):227-232,252.

[13]苏伯民,胡之德,李最雄.敦煌壁画中混合红色颜料的稳定性研究[C]//中国敦煌学百年文库·石窟保护卷,兰州:甘肃文化出版社,1999:201-206.

[14]王进玉.敦煌石窟艺术与颜料科技史[J].科学月刊,1999(353).

[15]高亨.诗经今注[M].北京:清华大学出版社,2010:222.

[16]王先谦.荀子集解:第二册第1卷[M].北京:中华书局,1981:1.

[17][唐]欧阳询.艺文类聚:第81卷[M].北京:中华书局,1965:1398.

[18]上海市纺织科学研究院,上海丝绸工业公司文物研究组.长沙马王堆一号汉墓出土纺织品的研究[M]. 北京:文物出版社,1980.

[19][梁]宗懔.荆楚岁时记[M].太原:山西人民出版社,1987:95.

[20][唐]段成式.酉阳杂俎[M].北京:中华书局,1981:211.

[21][宋]李诫.营造法式:第14卷[M].邹其昌,点校.北京:人民出版社,2006.

[22]张涌泉.敦煌经部文献合集·小学字书之属[M].北京:中华书局,2008:4152.

[23]俄罗斯科学院东方硏究所圣彼得堡分所藏敦煌文献[M].上海:上海古籍出版社;莫斯科:俄罗斯科学出版社东方文学部,1998:65-66.

[24][宋]唐慎微.证类本草[M].台北:台湾商务印书馆,1986,第10卷:423.

[25][晋]崔豹.古今注[M].上海:商务印书馆,1937:20.

[26][后魏]贾思勰.齐民要术校释[M].缪启愉,校释.北京:中国农业出版社,1982.

[27][元]马端临.文献通考[M].杭州:浙江古籍出版社,1988.

[28]唐耕耦,陆宏基.敦煌社会经济文献真迹释录(第三辑)[M].北京:书目文献出版社,1990.

[29]唐耕耦,陆宏基.敦煌社会经济文献真迹释录(第一辑)[M].北京:书目文献出版社,1986:490.

[30]王进玉.敦煌石窟探秘[M].成都:四川教育出版社,1994.

[31][清]彭定求等编.全唐诗(四)[M].郑州:中州古籍出版社,2008:2151.

[32][宋]赵彦卫.云麓漫钞[M].傅根清,点校.北京:中华书局,1996:126.

[33][明]宋应星.天工开物[M].长沙:岳麓书社,2002:96.

[34]武敏.吐鲁番出土丝织物中的唐代印染[J].文物,1973(10):39.

[35][五代]马缟.中华古今注[M].百川学海影印本,卷中:3.

[36][明]王袆.大事记续编:第48卷[M].台北:台湾商务印书馆,1986.

[37][汉]司马迁撰,[宋]裴骃集解,[唐]司马贞索隐,[唐]张守节正义.史记[M]. 北京:中华书局,1959:2908.

[38]吐鲁番出土文书(第3册)[M].北京:文物出版社出版,1981:61.

[39][明]李时珍.本草纲目[M].北京:人民卫生出版社,1957:865.

[40][唐]段公路.北户录[M].清十万卷楼丛书本.

[41][唐]徐坚.初学记[M].北京:中华书局,1962:193.

[42][后晋]刘昫.旧唐书[M].北京:中华书局,1975:5285.

[43][唐]段成式.酉阳杂俎[M].北京:中华书局,1981.

[44][宋]欧阳修,宋祈.新唐书[M].北京:中华书局,2003.

[45][唐]张九龄.唐六典全译[M].袁文兴,潘寅生,主编.兰州:甘肃人民出版社,1997.

[46]王尧,陈践.敦煌吐蕃文献选[M].成都:四川民族出版社,1983:174-175.

[47][唐]张彦远.历代名画记[M].上海:上海书画出版社,1993:127.

[48][清]爱新觉罗·玄烨.康熙几暇格物编[M].李迪,译注.上海:上海古籍出版社,2007:114-115.

[49]扎雅.西藏宗教艺术[M].谢继胜,译.拉萨:西藏人民出版社,1989:114.

[50][唐]王焘.外台秘要方:第32卷[M].台北:台湾商务印书馆,1986:349.

[51]王进玉.中国古代对紫钅丱的开发应用[J].中国科技史料,2000,21(3):222-227.

[52]尚志钧.海药本草(辑校本)[M].北京:人民卫生出版社,1997:44.

[53][日]藤原忠平.延喜式[M].东京:早稻田大学藏本.

[54]梅淳.岳阳纪胜汇编[M].台北:新文丰出版公司,1989:13.

[55][北齐]颜之推.颜氏家训注[M].[清]赵曦明,注.台北:汉京文化事业有限公司,1981:177.

[56]李希泌.唐大诏令集补编:上册[M].上海:上海古籍出版社,2003:24.

[57]朱易安,傅璇琮.全宋笔记:第一编[M].郑州:大象出版社,2003:44.

[58]A's K Abdul-Sada, Mark Barnard, Peter Lawson, Nadezhda M Brovenko, Yuri A Petrosyan, Peter J Gibbs, J Graham Jordan and Kenneth R.Seddon. The in situ identification of dyes on ancient papers[J]. Eur Mass Spectrom,1995,(1):217-219.

[59]S E J Bell, E S O Bourguignon, A C Dennis, J A Fields, J J McGarvey and K R Seddon. Identification of Dyes on Ancient Chinese Paper Samples Using the Subtracted Shifted Raman Spectroscopy Method[J]. Analytical Chemistry,2000,(72):234-239.

[60][唐]李吉甫.元和郡县图志:第25卷[M].贺次君,点校.北京:中华书局,1983:570.

【责任编辑陈雷】

A study on the Vegetable Pigments in Paintings and Sculptures of Dunhuang in the Tang Dynasty

WANG Dong-song, LI Shi-yun

(College of fine arts, Huaqiao Univ., Quanzhou, 362021, China)

Abstract:The vegetable pigments used in ancient Chinese art are hard to be preserved in general because of their unstable chemical properties. Fortunately, due to the special geographical environment, Dunhuang has still retained some using traces of vegetable pigments in the artworks of Tang Dynasty. So it is necessary to study the origins, production and usages of these vegetable pigments, which is help to restore some historical tradition about them in ancient Chinese art.

Key words:Dunhuang paintings; vegetable colour; pigment

作者简介:王冬松(1982-),男,江苏丰县人,艺术哲学博士,讲师,主要从事中国美术史研究。

收稿日期:2014-01-02

基金项目:华侨大学引进人才科研基金资助项目(13SKBS115)

中图分类号:K870.6

文献标志码:A

文章编号:1006-1398(2015)01-0116-13