马克思主义在中国早期传播的人文特质——以中共出版人在上海的思想宣传为例

2015-02-18杨卫民

杨卫民

(上海理工大学社会科学学院,上海 200093)

马克思主义在中国早期传播的人文特质——以中共出版人在上海的思想宣传为例

杨卫民

(上海理工大学社会科学学院,上海 200093)

摘要:早期中共出版人在中国传播马克思主义,既重视以哲学社会科学为途径进行理论宣传,也重视以文学艺术为依托激发读者社会情怀,并且形成传统。两种传播之道各擅胜场,由于皆与传播者的各种革命实践密切相关,所以马克思主义在中国早期传播的人文特质会因传播者的角色转换而发生融合或变换,呈现了马克思主义传播过程革命性和现代性结合的复杂性、丰富性和创新性。

关键词:马克思主义;中共出版人;传播;思想宣传;人文特质

已故的郑超麟先生回忆中国共产党在早期进行马克思主义传播时认为:第一阶段,陈独秀、瞿秋白、郑超麟等虽然懂些文学或文学评论,但大家一般不谈文学和一般文化,彭述之还曾反感瞿秋白在《新青年》季刊上评论文学和文化。第二阶段,文化工作从下层自发兴起,太阳社组织起来。不少中共出版人从事文学创作:蒋光慈代表用心创作的一群人;洪灵菲代表业余写小说的;老资格党员如高语罕、杨匏安、罗绮园等人大半挂名。郑超麟不重视这事。[1]其实事情并非如此简单。可以说,早期马克思主义在中国的传播,一开始就形成了哲学社会科学和文艺并作的两种传播之道,并且与传播者的各种革命实践密切相关,由是形成了相对稳定的人文特质。此处以中共出版人在上海的思想宣传活动为例解析之。

一、哲学社会科学和文学艺术并作的两种传播之道

中共出版人通过思想宣传工作进行马克思主义传播,基本上有两条传播之道:哲学社会科学进路和文学艺术进路,反映了马克思主义传播过程中传播主体理性认识和感性表达的结合。1843年,马克思在谈到出版的理性和感性问题时说:“报刊是带着理智,但同样也是带着情感来对待人民生活状况的;因此,报刊的语言不仅是超脱各种关系的明智的评论性语言,而且也是反映这些关系本身的充满热情的语言,是官方的发言中所不可能有而且也不允许有的语言。”[2](P378)革命导师的概括,一定意义上可以说是中共出版人两条进路的经典表达。

在早期的《新青年》这一传播园地,陈独秀既注重哲学社会科学之张扬,也不放弃文学之表达。他自己谈哲学社会科学问题较多,如在《新青年》成为中国共产党刊物之前,就曾在该刊第一卷第五号、第一卷第六号、第三卷第五号、第七卷第六号上发表《敬告青年》《法兰西人与近代文明》《妇人观》《现代文明史》《今日之教育方针》《赞歌》《美国国歌——亚美利加》《抵抗力》《现代欧洲文艺史谭》《欧洲七女杰》《东西民族根本思想之差异》《一九一六年》《吾人最后之觉悟》《新青年》《当代二大科学家之思想》《我之爱国主义》《驳康有为致总统总理书》《宪法与孔教》《孔子之道与现代生活》《袁世凯复活》《西文译音私议》《再论孔教问题》《文学革命论》《对德外交》《俄国革命与我国之觉悟》《旧思想与国体问题》《时局杂感》《近代西洋教育》《复辟与尊孔》《科学与基督教》《人生真义》《驳康有为共和评议》《有鬼论质疑》《今日中国之政治问题》《偶像破坏论》《随感录》《质问东方杂志记者》《克林德碑》《本志罪案之答辩书》《对于梁巨川先生自杀之感想》《再质问〈东方〉记者》《实行民治的基础》《自杀论》《基督教与中国人》《马尔塞斯人口论与中国人口问题》《人口论底学说变迁》《新文化运动是什么?》《劳动者底觉悟》和《上海厚生纱厂湖南女工问题》,也发表文学诗歌《丁巳除夕歌》《答半农D—诗》;恽代英于1917年曾在《新青年》发表作品《物质实在论》《论信仰》,探索哲学、宗教研究问题;高语罕发表《青年与国家之前途》《青年之敌》和《芜湖劳工状况》。《新青年》奠定了以哲学社会科学和文学艺术为载体进行新思想传播的基调。

《新青年》被陈独秀带往上海后,很快成为中国共产党机关刊物,编辑思想开始以宣传共产主义、马克思主义为重点。中共发起组成员陈望道、沈雁冰、李达、李汉俊等相继成为主要撰稿人和编辑主力。虽然原来《新青年》的编辑同人保有意见,陈独秀还是不断与胡适联系,陈望道等人也与鲁迅兄弟联系,希望北大学者能发表作品。胡适、周作人、汪静之等非中共学者、作家,继续在《新青年》上发表自己研究和创作领域内的相关作品。1922年7月初,在《新青年》月刊的最后一期①《新青年》此后经过季刊发展时期,尽管在1925年1月后宣称恢复月刊性质,但实际上是不定期出版,在出版界已被称为“半停刊”阶段。,陈独秀发表了《马克思主义学说》一文。[3]同期,胡适还在该刊发表了两首很有意思的诗歌。②黄兴涛教授认为:“没有了胡适等北京编辑同人,‘新青年社’依然存在,只是已纯粹成为中国共产党党内的理论宣传机关,直至1926年《新青年》终刊。”见黄兴涛:《中国人民大学博物馆藏“陈独秀等致胡适信札”释读》,《中国人民大学学报》2012年第1期,第35页。此说需要资料进一步佐证。第一首是《平民学校校歌》:“靠着两只手,拼得一身血汗,大家努力做个人,——不做工的不配吃饭!做工即是学,求学即是做工:大家努力做先锋,同做有意识的劳动!”第二首是《希望》:“我从山中来,带得兰花草;种在小园中,希望开花好。一日望三回,望到花时过。急坏种花人,苞也无一个。眼见秋天到,移花供在家。明年春风回,祝汝满盆花。”[4]有意思的是,1922年10月4日,中共《向导》周报第四期还刊登了胡适主编的《努力》周报广告。

可以说,《新青年》在中国开创了马克思主义以哲学社会科学和文艺两种传播之道并作的传统。而且在瞿秋白看来,两种进路不是割裂的,而是紧密结合的。1923年6月15日,他在《新青年》季刊发刊词中强调,“新青年当表现社会思想之渊源,兴起革命情绪的观感”,“尤其要收集革命的文学作品,与中国麻木不仁的社会以悲壮庄严的兴感”。[5]但侧重点还是有的:基本上在1927年之前,哲学社会科学之路径为主;之后,文艺的表现形式更加多样化。

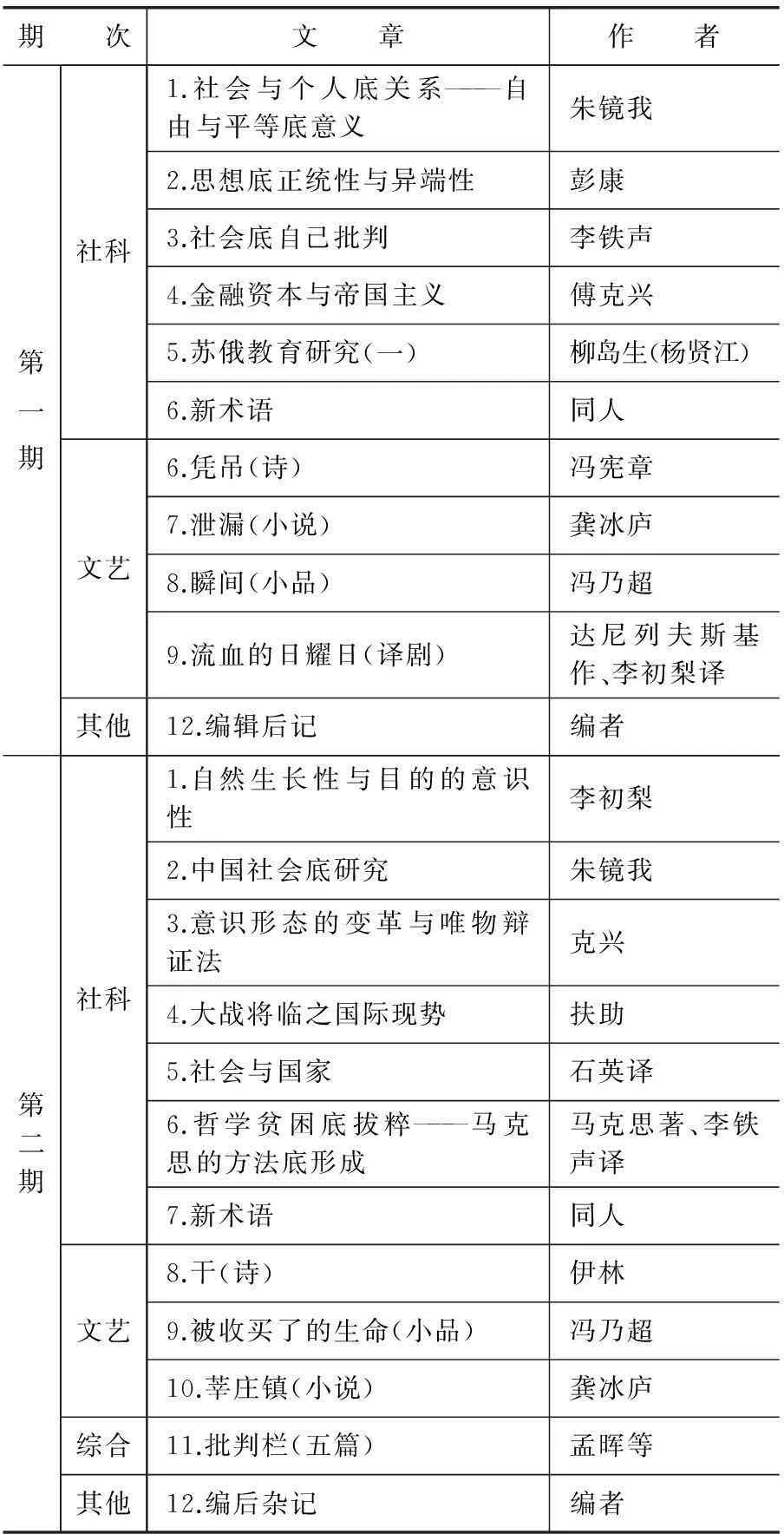

以文学为主的创造社,在增加一批从事社会科学研究的生力军后,也出版社会科学的书,如林伯修(杜国庠)译《金融资本论》《旧唯物论底克服》《无神论》,朱镜我译《社会主义底发展》,沈绮雨译《社会变革底必然性》,柳岛生(杨贤江)译《世界史纲》,彭康论文集《前奏曲》,彭芮生译《科学的社会主义底基本原理》,屈章译《历史的唯物主义》等。③《关于社会科学的书》,参见《创造月刊》,1929年第2期。创造社的《思想》月刊很明显就是哲学社会科学和文艺两条进路的划分,见表1所示;《文化批判》(朱镜我主编)也是包含社会科学和文学的综合性杂志,既积极宣传马克思主义,也主张建设革命文学,当然也有错误地与鲁迅进行革命文学论争。

20世纪30年代“左联”和“社联”的共生及联合,可以视为两种路径的显性表现;30年代创造社成员不少成为“社联”成员,可以看出两种路径的转化。不过,这里需要注意的是,不同于欧洲社会主义传播过程中非常重视科学技术的不断创新和发展,中共出版人对科学技术这一块的认识相对薄弱。中国共产党人其实也认为科学很重要,但他们同时认识到,要救中国,社会科学比技术科学重要得多,因为中国在不断遭受帝国主义掠夺的情景下,有技术之人也要不断沦为洋奴。[6]可以说,中共出版人思想宣传中的人文特质生成,是立足于中国最紧要问题的解决而动的。

表1 创造社《思想》月刊第一、二期文章篇目

二、两种传播之道各擅胜场

(一)哲学社会科学:从主义宣传到问题解决

哲学社会科学之道以重点宣传马克思主义、社会主义思想为基础,重视从主义宣传到问题解决。这其实是在探寻红色革命传播的指路明灯。

中共出版人立意深远、志向甚高,对马克思主义、社会主义的信仰和追求是纯正的、持续的。中国共产党初创时期,中共出版人曾利用自己的出版物,如《新青年》、《中国青年》、《共产党》月刊等,翻译和论述宣传马克思主义和社会主义。中共出版机构的工作重心也集中于马克思主义、社会主义类图书出版。1921年9月1日,人民出版社发布该社宗旨:“近年来新主义新学说盛行,研究的人渐渐多了,本社同人为供给此项要求起见,特刊行各种重要书籍,以资同志诸君之研究。本社出版品的性质,在指示新潮底趋向,测定潮势底迟速,一面为信仰不坚者祛除根本上的疑惑,一面和海内外同志图谋精神上的团结。各书或编或译,都经严加选择,内容务求确实,文章务求畅达。这一点同人相信必能满足读者底要求,特在这里慎重声明。”①《人民出版社通告》,参见《新青年》,1921年第9期。其实就是对马克思主义、社会主义出版物的追求。在中共出版人早期的图书出版计划和实际出版图书中,此中情况多有反映。

中共出版人还在《民国日报》副刊《觉悟》上介绍马克思主义、社会主义理论。如陈独秀的《社会主义批评》(1921年1月28日)、《社会主义对于教育和妇女二方面的关系》(1921年4月23日),李汉俊的《研究马克思学说的必要及我们现在入手的方法》(1922年6月6日)。施存统留日期间,为翻译介绍社会主义思想也作了不少工作;回国以后,他在1923年翻译了《资本制度解说》《中间阶级的社会主义论》《劳农俄国底农业》《“新经济政策”与俄国之将来》《无政府主义和科学的共产主义》《日本农村之阶级化》等,还著有《欢喜的日子和悲苦的日子》《十月革命的历史的根源》《十五日和十七日》《李卜克内西和卢森堡》。1922年,董亦湘翻译过考茨基《伦理学与唯物史观》等。其他还有张闻天的《苏维埃俄罗斯政策之发展》、瞿秋白的《十月革命与经济改造》,等等。

1924—1927年大革命失败后,哲学社会科学传播之道依然很突出。《红旗》旗帜鲜明、始终如一传布马克思主义、社会主义。1932年7月1日,《布尔塞维克》在中断数月后重新出版,在《卷头语》中声称:“为马克斯主义而斗争,是我们党目前最中心任务之一。我们的《布尔塞维克》必须担负起这一伟大的任务!”②《卷头语》,参见《布尔塞维克》,1932年第5期。艾思奇在申报流通图书馆以及后来的读书生活出版社成绩突出。据已故的李慎之先生回忆,在20世纪30年代,尤其是“九一八”事变以后,钱亦石、潘梓年、沈志远、邓初民、李平心、华岗、曹典琦、张仲实等一批哲学社科理论学者,少说也有好几十人,其中不少是中共出版人,都成了他崇拜的青年导师。[7]

主义的宣传,归根结底是为了解决中国的实际问题。在具体的实践中,应时代需求,中共出版人很注意阶段性地灵活调整出版物的思想动向和角色分工。如:在1927年之前,《新青年》主要宣传马克思主义和社会主义;《向导》周报始终把宣传党的纲领和政策放在首要地位;《前锋》月刊通过对新闻与世界政治经济形势的分析,宣传中国共产党的纲领主张;《先驱》半月刊是中国共产党领导下最早的一份青年报刊,较多努力传播和普及马克思列宁主义理论,发表政论以及青年运动的方向的文章。在1927年之后,《布尔塞维克》《红旗》等也有各自的主题和重点把握的方向。

据说,毛泽东曾言中共出版人李达最先为他的《实践论》《矛盾论》写了解说,作了哲学的通俗宣传,而中共出版人艾思奇则能够按《实践论》《矛盾论》的本义解释许多哲学上的问题和政治理论上的问题。[8](P60)这种较高的评价不但公允,而且也是中共出版人一贯重视哲学社会科学研讨的必然结果。

(二)文艺:从“文学革命”到“革命文学”

中共出版人并不缺乏文学创作的环境及其创作园地。以上海为例,从1920年到1927年国民党“清党”,大的文学环境是新文学勃兴时期,小的文学环境则由《中国青年》《民国日报》、创造社、太阳社等出版机构和文学团体创设。国民党发动“四·一二”政变后,革命文学、无产阶级文学兴起,并且结成了同盟。

在新文化运动成员看来,文学可以革命,创造社成员认为文学与革命并不两立,[9]并且革命文学还具有永恒性(人性);[10]新文化运动的文学干将鲁迅、茅盾等明显带有坚守文学革命的意味,创造社公开宣称继承了新文化运动的传统,并将文学推向革命的境界。二者的结合最终促成了从“文学革命”到“革命文学”的阶段嬗变。其间更蕴含着青年激情和文学创造相结合的传统,从而意味着马克思主义传播的不断突破。李求实比较看重文学与社会问题的结合,他于1923年11月在《中国青年》上鼓励文学青年以社会问题为重,抛下锦绣之笔、离开诗人之宫,诚心去寻实际运动的路径,脚踏实地一步一步走下去。[11]恽代英认为,文学家应是现时代的,而且是现时代所需要的。[12]他提倡新文学要能激发国民的精神,使他们从事于民族独立与民主革命的运动,这样自然会赢得一般人的尊敬。[13]邓中夏反对不研究正经学问、不注意社会问题,而专门做新诗的“偷懒”风气。[14]1928年初,蒋光慈则发文认为,现代社会生活变化太快,作家跟不上社会生活变化的步伐,跟不上革命的步骤。[15]1930年,冯乃超作为《拓荒者》编辑提醒,无产阶级文学的作品要超过生活的认识而组织生活。[16]其实质都是新文化运动以来文学革命传统的突破和发扬。

1927年以后,国民党刊物面对中共领导下的革命文学发展,曾评论道:“《海上》所说的某刊物,当然是指《文化批判》、《创造月刊》、《流沙》、《战线》、《畸形》半月刊、《戈壁》、《洪荒》、《我们》、《太阳月刊》等刊物了。他说是提倡革命文学,但我们除了见满纸写着《向导》、《中国青年》式的文艺薄纱盖不住的共产党论调,实找不到革命文学主张之所在,有之就是普罗特勒利亚文学(无产阶级文学),革命文学和普罗特勒利亚文学的涵义是弄不清的,就是共产党把革命定义和无产阶级革命定义都部分不清楚一样糊涂。”[17]从另一方面印证“文学革命”到“革命文学”发展中红色革命传播文艺路径的连续性。

三、早期马克思主义传播者的人文追求

两种传播之道,其实反映了两种类型的革命实践,即两条中共出版人思想宣传工作的线索:一条是中共中央机关的线索,另一条是进步出版机构的线索;前一种可谓是政治宣传的传统,后一种则更多表现为文艺的创作和路线的表达。二者都有思想,并且可以交融。在上海,一直是前者为主、后者为辅,二者相辅相成,缺一不可。

有的出版人坚持自己的某种传统,比如陈独秀、蔡和森、向警予等坚持政治宣传的传统,而沈雁冰则坚持了文学创作的传统。

有的发生一些转型,比如潘汉年从文学创作转向政治宣传和领导,瞿秋白则在政治宣传和文学创作之间不断转换。瞿秋白是一位在文章上“长短武器”结合的高手。在短篇杂文小说《猪八戒》中,他借猪八戒在高老庄与夫人之春宵难醒的故事,引用了其同乡吴稚晖在《一个新信仰的宇宙观及人生观》[18]一文和北大青年才俊梁漱溟这位“东西哲”在《东西文化及其哲学》一书中的言论,辛辣地讽刺了后者在新时期的中庸调和思想。[19]张闻天写长篇小说,比茅盾还早。胡愈之或许代表一种例外,或者是这两种主流的补充,他利用秘密身份,在自己从事的各个领域都有独特的造诣。

应该说,他们的人文追求都是成功的,正是因为他们的成功,才保证了马克思主义传播在曲折多变的环境中不断行进,才铸就了马克思主义传播中革命性和现代性的密切结合。

四、小结

从1920年中共发起组在上海成立,马克思主义在中国系统传播的阵地迅速发展壮大,其哲学社会科学之道和文学艺术传播之道并作的人文特质就开始不断呈现,并形成了强大而深远的传统。两种传播之道,是时代发展的产物,是民族需要的结果,所以其注重理论和实践的结合也是情理之中。

早期在上海进行思想宣传的中共出版人,是奠定和发展此传统的生力军。尽管马克思主义传播过程多有曲折,其间也有不少分歧和争议,呈现了革命性和现代性结合的复杂性,但在坚持马克思主义和社会主义传播这一点上,中共出版人坚持不懈,始终把握对人文精神的追求,在充分而灵活地利用自己所从事的革命实践活动的基础上,使马克思主义在中国的早期传播具有丰富性和创新性的鲜明特色。

因此,早期中国共产党的出版物不仅是宝贵的思想文化遗产,其间所作的马克思主义传播之道探索,更是珍贵的民族重建和现代化发展精神资源。

参考文献:

[1]郑超麟.谁领导了中央文化工作委员会?[J].新文学史料,1989,(2).

[2]马克思恩格斯全集(第一卷)[M].北京:人民出版社,1995.

[3]陈独秀.马克思主义学说[J].新青年,1922,(9).

[4]胡适.平民学校校歌、希望[J]. 新青年,1922,(9).

[5]瞿秋白.《新青年》之新宣言[J].新青年(季刊),1923,(1).

[6]代英.学术与救国[J].中国青年,1923,(1).

[7]李慎之.不能忘记的新启蒙[J].炎黄春秋,2003,(3).

[8]何定华.难忘的记忆[M]//艾思奇文学整理小组.一个哲学家的道路——回忆艾思奇同志.昆明:云南人民出版社,1981.

[9]郭沫若.革命与文学[J].创造月刊,1926,(1).

[10]成仿吾.革命文学与他的永恒性[J].创造月刊,1926,(1).

[11]秋士.告研究文学的青年[J].中国青年,1923,(1).

[12]济川.今日中国的文学界[J].中国青年,1923,(1).

[13]代英.八股?[J].中国青年,1923,(1).

[14]中夏.新诗人的棒喝[J].1923,(1).

[15]蒋光慈.现代中国文学与社会生活[J].太阳月刊,1928,(1).

[16]冯乃超.作品与生活——本报第一期的批判[J].拓荒者,1930,(1).

[17]莫邪.因《海上》而谈共产党文艺运动[J].青年战士,1928,(9—11).

[18]稚晖.一个新信仰的宇宙观及人生观[J].太平洋,1923—1924,(4).

[19]瞿秋白.猪八戒[J].中国青年,1923,(1).

责任编辑:陈东霞

基金项目:沪江基金人文社科项目“民国上海红色出版人社会生活研究(1920—1937)”(14HJ-00-016)。

作者简介:杨卫民(1972—),男,河南上蔡人,讲师,历史学博士,主要研究中国近现代社会生活、文化传播。

收稿日期:2015-05-22

中图分类号:G239.29;K261

文献标志码:A

文章编号:1671-3842(2015)06-0029-05

doi:10.3969/j.issn.1671-3842.2015.06.05