教育对可持续消费影响力研究

2015-02-18荆丽丽

王 芳 荆丽丽

(青岛工学院,山东 胶州 266300)

实现可持续消费是党的十八大强调大力推进绿色、循环、低碳发展的题中之义,也是十八届三中全会提出我国经济将转向更加重视消费和创新驱动、可持续发展模式[1]的必然选择。作为国家和地方的经济社会发展的基石——教育,在其中的影响极大,在整体的交互作用中扮演着重要角色,因此,增强教育的影响力,是实现可持续消费的基础,这需要相关部门完善政策和大力改革教育现状。

一、教育、可持续消费、影响力内涵的界定

本文所探讨的教育主要是指学校教育,涉及三方面内容:教育经费支出、教育内容与方式、受教育程度。其中,教育经费支出主要是指国家或地方政府的教育经费总投入和居民教育消费支出,前者包括财政性教育经费等,后者指城市和农村居民教育消费支出。对教育内容与方式、受教育程度的考察主要来自样本区域——青岛不同学历的群体。可持续消费的内涵在本文中主要界定为消费的可持续增加、合理的消费结构、适度的消费规模、低碳科学的消费理念和方式。影响力指的是教育的影响程度。在教育经费支出方面,本文定义为GDP 每增加1%时,教育经费支出变化对可持续消费(消费的可持续增加方面)的贡献率,涉及国家、山东、青岛三个层面,得出量化的统计数据;在学校教育内容与方式、受教育程度方面,对教育和可持续消费的交互影响得出定性统计结果。

二、教育对可持续消费的影响力分析

如前所述,本文主要从“教育经费支出、学校教育内容与方式、受教育程度”三方面来考量教育对可持续消费的影响力程度和大小。

(一)教育经费支出对可持续消费影响力分析

教育经费支出对可持续消费影响力的大小,如上所述,定义为GDP 每增长1%时,教育经费支出对可持续消费的贡献率,这里的可持续消费定义为消费的可持续增加,贡献率为教育经费支出对GDP 的拉动力与居民总消费支出对GDP 的拉动力之比,而拉动力=贡献率(100%)* GDP 增长率(100%)。由于受到年份数据缺乏所限(2013、2014 年度部分关键数据未出),本文分别统计了2007-2012 年全国、山东、青岛三个区域的教育经费支出对各自可持续消费的贡献率,具体如表1 所示。

表1 2008-2012 年教育经费支出对可持续消费的贡献率(%)

统计数据结果表明,2007-2012 年这六年期间,教育经费支出对可持续消费有一定影响力,而且随着全国和各地教育经费投入的逐步增加,教育经费支出对可持续消费的影响力总体处于上升趋势,这其中,青岛地区的教育经费支出对可持续消费影响力更为显著,总体高于山东省和全国的影响力,反映了青岛政府教育经费支出、居民教育消费支出拉动力较强,也反映了地方经济发展水平和政府、居民教育方针理念要好于其他地区。而中间如2008、2009、2010 年,受到经济危机、经济形势影响,教育消费支出的影响力有不同程度的下降,山东、青岛尤其表现明显,说明影响力还未实现可持续增加。从考察的这六年教育消费支出对可持续消费影响力和发展趋势来看,目前的教育经费支出还不能满足当前的教育形势,未能更大效能地带动可持续消费,尚有更大的影响作为空间。

(二)学校教育内容与方式、受教育程度对可持续消费影响力分析

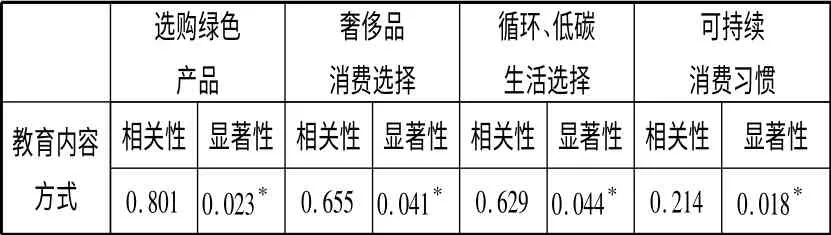

围绕学校教育内容与方式、受教育程度、可持续消费认知和行为的选择、习惯,对青岛市内四区和胶州市随机抽选的150 人发放调查问卷,并进行访谈,收回有效问卷122 份。采用双变量相关分析研究方法,就其中问题选项答案进行了初步统计。调查问卷主要分为“个人基本资料(涉及受教育程度、月收入、年龄阶段等)、可持续消费的相关认识(涉及教育内容与方式、可持续消费意识度、了解度等)、可持续消费的行为选择(选购绿色产品机率、环保出行方式、购买奢侈品意愿度、垃圾分类和循环利用度等)”三部分。根据统计结果,学校教育内容与方式、受教育程度对可持续消费认知和行为的选择上有一定相关度,大部分为正向相关,显著性水平涵盖了一般显著和极其显著,但总体相关度还没有达到应有水平,对已有的可持续消费习惯影响也不大,呈现弱相关。在这两方面,对可持续消费的认知和行为选择影响较大的是受教育程度,本文选取了其中关键选项答题的统计结果(见表2 和表3)。

表2 学校教育内容方式与部分可持续消费认知和行为的影响度

表3 受教育程度和可持续消费认知和行为的影响度

对样本人群进行调查发现,受教育程度尤其是大学阶段教育对其可持续消费行为选择的影响较大,究其原因,很大程度上是良好的大学教育使人们有了较高的收入水平,进而影响着可持续消费意识和水平,但与已有的可持续消费习惯关联程度不高,教育内容与方式更是如此。这是由于受收入水平所限,收入较低的群体无论经历什么样的教育内容、方式和受教育程度高低,都会形成节约、低碳、可持续的消费习惯,这从一定程度上凸显了现阶段经济发展条件下,教育的“尴尬”和“无为”。

三、增强教育对可持续消费影响力的路径选择

(一)加大教育消费可持续支出,强化政府社会可持续的责任和引导

教育是一种公共消费,教育出来的公共产品——人才,决定着我国整个经济社会向前可持续发展的速度和质量。从这个意义上来看上述统计结果,就全国而言,GDP 每增加1%时,教育消费支出对可持续消费有一定的影响贡献率,但还不能满足教育应发挥的巨大作用。就山东青岛而言,尽管影响贡献率要高于全国其他地区,但中间的反复起伏,表明教育消费对可持续消费的影响力的根基还不够扎实,还有待巩固加强,同时,也间接反映出区域之间教育经费投入的不均衡,影响力也不均衡。因此,提出以下建议。

第一,国家和地方政府应继续加大教育经费的投入力度,特别是在“加大公共财政预算教育经费投入、加大对日益增多的民办高校教育经费支持力度、加大区域间、不同类型学校间的教育经费资源分配均衡力度、引导居民教育消费投入”等方面多做工作,自主承担应有责任,而不是过多地依赖市场。

第二,国家和地方政府应持之以恒的发展经济,为经济可持续发展提供政策制度环境支持;着力解决收入分配不公、改善收入分配现状,提升居民收入和生活水平,有效推动居民教育消费水平,实现教育消费的可持续支出。

第三,加强整个社会的可持续消费舆论宣传导向和环境建设。在“经济主义、消费主义思潮泛滥”[2]的今天,通过新闻媒体影视传播的资源整合和文化重构引导形成整个社会生产、消费、流通、交换的低碳、循环、可持续发展的新思潮,打造为可持续消费提供预警、实施和保驾护航的新环境、新体系,这是政府应承担的重要社会责任。

(二)改革学校可持续消费教育内容,创新学校可持续消费教育方式

国民应通过专业、系统、生动的学校教育,建立正确的可持续消费理念、坚定可持续消费行为选择、获得可持续消费的能力、形成可持续消费习惯。可见,教育内容和方式关系到国民可持续消费的认知和能力水平。但通过上述调查统计可知,学校教育在对可持续消费影响力方面的作用发挥得还不够显著,不能满足高素质的应用型人才培养要求。因此,建立和完善从幼儿园到大学、从公办到民办、从东部到西部的包含可持续消费内容在内的学校生态教育实践纵横体系,已成为当务之急。

第一,在各地各种学校的通识教育和专业基础课程中,开发新增包含有可持续消费内容的生态教育必修课程,培养培训专门的师资力量,编写统一规范的大纲和教材,给予一定的课时和学分,与其他课程一样正常教学和考核。对于条件不允许的学校,应充分挖掘利用思想政治理论课生态文明教育资源[3],融入可持续消费观培养。与此同时,特别是在大学阶段的专业基础课程中,应专门辟出版块,学习包括可持续消费在内的生态专业知识。

第二,打通学校与社会的对接桥梁,整合利用开发社团活动、社会实践、实习打工、校企合作中蕴含的包括可持续消费内容在内的生态教育资源,成为学生必修实践内容,提升学生在实践中对可持续消费的认知理念、践行习惯和践行水平,以便更好地融入可持续发展的社会大潮,使教育的内容和方式在对可持续消费推动方面真正实现强大的“有为”作用。

综上所述,关注教育对可持续消费的影响力,不仅应从经济角度考量,还应从整个经济社会发展角度来考量。换言之,教育红利的可持续性,不应仅体现在教育消费对经济发展的促进方面,还应体现在对人的培养上,使接受过良好教育的人都能够顺利融入社会,具备引领社会、改造社会的意识和能力,这其中,当然包括可持续消费的意识和能力,这才是教育应有的“大为”境界和可持续的“红利”所在。

[1]新华网. 中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定[EB/OL].(2013-11-15)[2015-09-03].http://news.xinhuanet.com/2013-11/15/c_118164235.htm.

[2]郑玉歆. 政府引导可持续消费模式的责任与路径[J].学习与实践,2015,(1):5-11.

[3]黄娟,贺青春,黄丹. 高校思想政治教育课程开发利用生态文明教育资源的思考[J].高等教育研究,2010,(12):77-81.

猜你喜欢

——基于Gini 系数和Theil 指数的测算