不同雾化吸入方式对慢性阻塞性肺疾病急性期的临床疗效

2015-02-18张昭,张婷婷,彭瑞敏等

不同雾化吸入方式对慢性阻塞性肺疾病急性期的临床疗效

张昭张婷婷彭瑞敏王振华

作者单位: 100042 北京,中国人民解放军海军总医院呼吸科

【关键词】肺疾病,慢性阻塞性;超声波雾化;氧气驱动雾化;护理

慢性阻塞性肺疾病(chronic obstructive pulmonary disease, COPD)是一种在呼吸系统中呈渐进性、不完全可逆的气流受性肺部疾病。随着我国工业化的发展,空气污染的日益严重,本病的发病率呈逐年上升的趋势,目前我国COPD患病率高达8.2%[1],COPD急性期表现为肺功能明显下降,咳嗽、咳痰等症状加剧,严重影响患者的生存质量,气道的炎症反应可使黏膜水肿、腺体分泌增加且痰液脓性转变,阻碍其肺部的通气、换气功能,加重缺氧和二氧化碳潴留[2]。雾化吸入是通过气流使药物呈雾状进入呼吸道,使黏性度下降、减轻平滑肌收缩,是呼吸科疾病常用的护理方法。

本实验以COPD急性期患者为研究对象,分别采用超声雾化、氧气驱动雾化以及超声与氧气驱动雾化吸入交替三种不同的雾化吸入方法,以探讨其临床疗效。

资料与方法

一、临床资料

选取2014年1月至2014年12月就诊于我院呼吸内科的COPD患者90例,入选标准:符合标准的COPD急性期诊断,了解并且支持本研究的目的,经过医院伦理委员会批准且签署本研究知情同意书。排除标准:长期服用皮质类激素且合并支气管哮喘伴心肝肾功能不全患者。将符合标准的COPD急性期患者90例,随机分为超声雾化(A)、氧气驱动雾化(B)以及超声与氧气驱动雾化吸入交替(C)三组,每组30人。超声雾化组男17例,女13例,年龄58~78,平均(62.8±4.4)岁,病程3~12年,平均(4.6±1.2)年;氧气驱动雾化组男16例,女14例,年龄57~76岁,平均(61.7±3.8)岁,病程4~16年,平均(5.8±1.1)年;超声与氧气驱动雾化组男18例,女13例,年龄56~77,平均(62.1±4.0)岁,病程5~15年,平均(4.9±1.3)年。三组患者年龄、性别、病程及治疗前临床症状均无显著性差异(P>0.05),具有可比性。

二、治疗方法

各组COPD急性期患者入院后均给予止咳、解痉、抗炎、吸氧、纠正水电解质和酸碱平衡紊乱等常规治疗。

三、护理方法

雾化吸入治疗前解释雾化吸入的方法、时间、效果、作用原理以及注意事项等,降低患者的顾虑,防止因过度紧张引发过度呼、吸气而加重呼吸困难。检查呼吸道是否畅通,若遇有痰患者应先帮助其排痰,然后协助患者取合适体位。及时调节合适的雾量及氧气流量,指导患者进行深呼、吸气训练。雾化吸入治疗结束后,立刻督促患者用清水漱口,以去除口咽部药液的残留。1~2 h后指导患者进行咳嗽训练,适当的给予拍胸拍背,达到完全咳出痰液和分泌物的目的。

超声雾化组给予沐舒坦2 ml及布地奈德2 ml加入灭菌用水5 ml进行超声雾化治疗,15 min/次,2~3次/d;氧气驱动雾化组在基础护理基础上给予异丙托溴铵2 ml及沐舒坦2 ml加入灭菌用水2 ml,氧流量5~6 L/min,15 min/次,2~3次/天,为利于药物吸收适当加入25%~35%的酒精;超声与氧气驱动雾化吸入交替组在氧气雾化组的基础上于30 min后,加入布地奈德混悬液2 ml进行超声雾化吸入治疗,15 min/次,2~3次/d。

四、观察指标及评价标准

2个疗程后观察各组患者治疗后动脉氧二氧化碳分压(PaCO2)、氧分压(PaO2)变化及临床效果。临床效果的评价标准为:显效,呼吸困难、憋气等症状消失,机体肺部干湿性罗音消失;有效,呼吸困难、憋气等症状明显改善,机体肺部干湿性罗音减少;无效,治疗前后临床体征及症状无变化,肺部查体未发生改变。总有效率=(显效+有效)/总例数×100%[3]。

五、统计学方法

应用SPSS 17.0软件对数据进行统计分析,计量资料采用t检验,组间比较采用χ2检验,以P<0.05为有统计学意义。

结果

一、各组PaCO2、PaO2变化情况

治疗后A、B、C三组PaCO2均虽然出现下降,但C组PaCO2的下降大于A和B组,差异有统计学意义(P<0.05);A、B、C三组PaO2均上升,但C组高于A和B组(P<0.05)。各组PaCO2、PaO2变化情况对比,见表1。

表1 各组PaCO2、PaO2变化情况对比

注:a与本组治疗前比较P<0.01;b治疗后C组与A组比较P<0.05;c治疗后C组与B组比较P<0.05

二、临床疗效

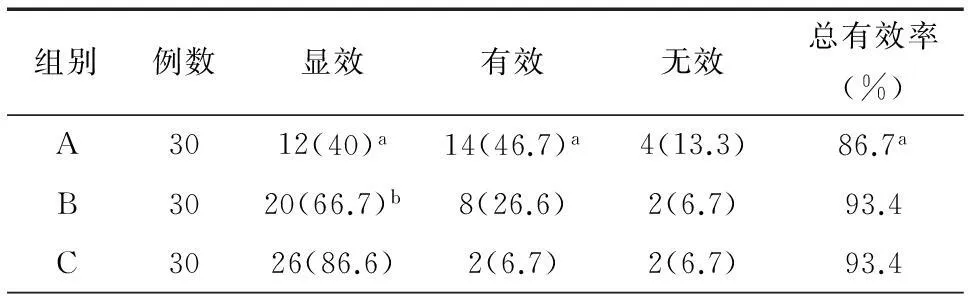

A、B、C三组治疗总有效率分别为86.7%,93.4%和93.4%,B组和C组总有效率明显高于A组,C组与B组虽然总有效率相同,但显效率C组明显高于B组(P<0.05)。各组临床疗效对比,见表2。

表2 各组临床疗效对比 [例(%)]

注:a治疗后C组与A组比较P<0.05;bC组与B组比较P<0.05

讨论

氧气驱动雾化法是将氧气、药物及雾化三者有机的结合,以氧气为驱动,利用高速氧气流,使药液升华为更细微的雾低,随深呼吸气进入呼吸道。由于其产生的气雾较超声雾化小,更易患者吸收,且该法治疗过程中氧流量可控性强,氧气的参与在改善脏器功能的同时,PaCO2不会增加,产生水蒸气少,可使进入呼吸道的药物充分发挥治疗作用,不存在呼吸急促、缺氧等不良反应[4]。超声波雾化吸入利用超声的震荡原理,将药液升华为气雾,随深呼吸气进入呼吸道,该方法震荡产生的水蒸气,可稀释氧气使呼吸道内PaO2降低,影响气体交换,使患者会出现胸闷、气短等不良反应[5]。

本研究结果显示氧气驱动雾化吸入法与超声波雾化吸入法比较, PaCO2、PaO2状态均有所改善,氧气驱动雾化效果优于超声雾化。虽然两种雾化方法原理大径相同,但仍存在较大差别,氧气驱动雾化治疗需要严格的医护人员陪同且不便移动,这无疑制约患者的自由,超声雾化治疗最大的特点就是便携,若能将两者有机结合充分发挥各自的优势,定比使用单一雾化方法疗效显著,本实验尝试在应用氧气驱动雾化常规吸入复方异丙托溴铵和沐舒坦基础上加用超声波雾化吸入布地奈德,两种方法联合用于COPD急性期的治疗,结果显示超声与氧气雾化吸入交替组的PaCO2、PaO2以及临床疗效均优于以上两种单一方法组,虽然氧气驱动雾化组和超声与氧气雾化吸入交替组总有效率相同,但显效率超声与氧气雾化吸入交替组优势较为突出。雾化吸入临床疗效评价的关键在于气溶胶穿透呼吸道屏障进入肺的能力,气道沉积药分子的多少受物理、呼吸及解剖等因素影响[6]。氧气驱动雾化形成直径较小的液体颗粒,可经深呼吸顺利进入呼吸道深部,发挥作用,而超声雾化由于形成的液体颗粒直径较大,加之分子很重,进入呼吸道后多数发生早沉粘附在气管和支气管上,导致进入肺部及细支气管深部的颗粒较少,作用较弱[7]。复方异丙托溴铵做为β2受体激动剂被氧化驱动吸入到下呼吸道及肺部,使缩窄的呼吸性细支气管舒张,同时在沐舒坦的作用下,呼吸道上皮浆液与粘液的分泌减少,促进肺泡上皮细胞合成与分泌,肺泡表面活性物质增加,痰液粘稠度降低,氧气驱动力增加呼吸道气管纤毛的摆动,利于稀薄痰液咳出;联合应用超声雾化吸入布地奈德可使药物沉积在上呼吸道,明显改善患者症状,缩短病程,降低患者的痛苦,减少并发症得发生。由此可见超声与氧气雾化吸入交替法在缩短患者病程的同时,可加速COPD急性期的转归,临床效果较好[8]。

除此之外,护理干预在临床疗效中的作用也不容忽视[9]。从本实验结果看,通过两种雾化方式吸入沐舒坦、异丙托溴铵及布地奈德结合细致周到的护理干预,可以取得良好的临床疗效,使雾化吸入在COPD急性发作期发挥最大的治疗作用。

综上所述,超声与氧气雾化吸入交替治疗能够有效增强气管与支气管的扩张,配合适当的护理干预能有效帮助患者咳痰,提高患者血氧饱和度,减轻COPD患者缺氧、胸闷、气短等症状,治疗安全可靠,利于COPD患者急性期的康复,值得临床推广应用。

参考文献

1钱旭胜. 不同雾化吸入方式吸入沐舒坦治疗慢性支气管炎急性发作期患者的疗效观察[J]. 中国医药指南, 2010, 8(18): 33-34.

2李冬梅, 李水霞, 张毅, 等. COPD患者营养不良的相关研究进展[J]. 临床肺科杂志, 2011, 16(12): 1933-1934.

3胡丹丹. 不同雾化吸入方式对COPD急性期的临床护理疗效分析[J]. 现代护理, 2013, 10(19): 147-149.

4潘春燕, 廖飞雪, 章燕华, 等. 不同雾化吸入方法对COPD患者的疗效观察及护理[J]. 中国实用护理杂志, 2010, 26(12): 15-16.

5杨红芳. COPD患者应用不同雾化吸入方法的疗效观察及护理[J]. 齐齐哈尔医学院学报, 2013, 13(14): 1980-1981.

6宓旭峰, 杜亚平, 李俊伟. 慢性阻塞性肺疾病社区防治绩效管理的研究叨[J]. 中国全科医学, 2010, 13(16): 1793-1795.

7廖巾琼, 李东方. 雾化吸入疗法治疗慢性阻塞性肺疾病急性加重期临床观察[J]. 实用中医药杂志, 2013, 29(6): 474-475.

8吴超英. 超声与氧气雾化吸人交替治疗COPD急性发作的[J]. 国际护理学杂志, 2013, 32(2): 287-289.

9刘志敏, 王述平, 李雪冬, 等. 超声雾化吸入效果的影响因素及护理[J]. 中华护理杂志, 2000, 35(6): 371-372.

(本文编辑:张大春)

张昭,张婷婷,彭瑞敏,等. 不同雾化吸入方式对慢性阻塞性肺疾病急性期的临床疗效[J/CD]. 中华肺部疾病杂志: 电子版, 2015, 8(4): 470-471.

·短篇论著·

收稿日期:(2015-03-30)

文献标识码:中图法分类号: R563 A

通讯作者:张婷婷,Email: 258795688@qq.com

DOI:10.3877/cma.j.issn.1674-6902.2015.04.017