充分挖掘教材内涵 真正落实课标理念

2015-02-17杜才峰

杜才峰

(浙江省杭州市萧山区回澜小学)

一、由一道试题引发的尴尬

笔者在分析一道六年级数学题时我曾遇到过一个“尴尬”:

A.4∶7 B.7∶4 C.3∶4 D.无法确定

这是在六年级学完《分数除法》后单元练习中呈现的一道试题,很显然,此题的正确答案是7∶4,也就是选择B 是正确的。在讲评时,班里有一位学习成绩还不错的孩子却投上反对票:“老师,我认为正确选择是D。”

“你是怎么想的?”

【思考一】对于传统习题是否需要揣摩?

这是一道“传统”的六年级数学习题,解决这类题目的基本方法有两种:一是找单位“1”;二是画线段图。因为它的传统,让我们看到分数就一味想到“分率”,漠视了分数的另一种含义:=0.75。上述选择题由于描述上的疏忽引起习题的歧义,委实令人尴尬。

【思考二】尴尬的背后缺失了什么?

静心思忖,我们就会发现,在这个尴尬场景的背后,其实隐藏着许多让人意想不到的“习题漏洞”。可这些“习题漏洞”在被发现之前为何又能自我掩饰得如此完美?实质上是我们的思维定式在作祟。我们习惯于思维定式以内的知识,至于思维定式以外的不屑一顾。结果个别学生钻入了“不屑一顾”,进而进入一个尴尬的境地。

这尴尬的背后,是我们对经典习题的过分仰视,我们对教材的过度信奉,我们对专家的盲目崇拜……进而削弱了我们一线教师独立思考的能力,缺少了改变和创新,更多的是在模仿、在跟从。

二、当前课堂中教材解读时的误区

【误区一】全盘否定

现行的教材在每个单元教学前增加了主题图,每课时的教学都以丰富的情境贯穿其中,这些主题图的设计一般都考虑了儿童的生活经验,与儿童的现实生活相贴近。但有些教师为了片面追求教学新颖,总喜欢“另起炉灶”。如,一年级下册《100 以内数的认识》的教学,教材的主题图是“数小羊”,编者的意图是让学生在具体情境中感知100 有多少,体会它比以前学过的20 大得多,了解生活中常常需要估数,培养学生的估算意识。在一次听课过程中,有一位教师在处理教材时把这些都删除了,代替的是一张十乘十的“百格图”,用“百格图”来代替“数羊图”,其实这位教师是没有读懂教材。十格十格出示的百格图虽然有利于学生估数,能很快10个10 个地数到100,但思维含量被大大降低。而“数羊图”却打破了这种静态的存在,力图把数学还原于生活,不给学生一种定式,给学生提供一个开放性的思维空间。

【误区二】无度延伸

要改变教材习题并设计出有效的练习有两个前提:一要分析清楚教学内容及目标要求,即本节课的教学目标处于怎样的水平?二要适度把握目标难易度,即设计怎样的练习才能做到“不拔高、不降低”。笔者曾有过这样的一次失败经历。三年级下册教材有一道关于“和倍”的实际问题:参观科技馆的成人人数是儿童的2 倍。如果一共有456 人参观,儿童有多少人?当时我讲解完以后,又将此题进行了改变:参观科技馆的中青年人数是儿童的2 倍,儿童人数是老年人的2 倍,如果一共有455 人参观,儿童有多少人?原意是希望学生巩固用线段图解题的方法,同时又能多了解一些典型数学习题,拓宽知识面,但实际操作下来效果欠佳。对于三年级的学生来讲,用抽象的线段图去解释简单的和倍问题已经是一种拓展,再无度加深只是浪费时间,绝大多数的学生都不理解。

【误区三】贪多求全

新教材没有严格的课时划分,需要教师根据自己的教学实际自行剪切。有些教师片面追求单位时间内的最大效益——把多个知识点放在一节课中灌输,殊不知一节课内容过于丰富,难点过于集中,留在学生头脑里的只是一些模糊的知识碎片,无法及时纳入原有的知识系统中,从而导致教学失效。那么这种贪多求全的教学无疑把学生塞成了消化不良的胖子,最终导致“身心病变”。

三、对合理挖掘教材内涵的策略研究

针对以上我们解读教材的误区,我们在现实课堂教学的中采用了如下策略。

(一)灵活改变,合理加工——丰富例题的内涵

1.改变图案呈现的时间

人教版小学数学教材为我们提供了许多具有丰富内涵的主题图,这些主题图反映了数学课中所要解决的数学问题和知识内容,是一些带着浓浓生活气息的主题画面,贴近生活,有人物、情节,色彩鲜艳,主题鲜明,在低年级深受学生喜爱。然而如果在教学中仅仅是“拿来主义”“就图论题”,往往会使学生获得的知识停留在经验简单叠加上,数学思想、创新意识与实践能力等深层目标难以企及。因此,在教学中要结合学生的实际,在吃透教材的基础上,对作为例题呈现的主题图进行合理的“加工”,充分发挥它的“主题”作用,使之更高效地为学生的发展服务。

【案例一】人教版小学数学一年级上册《9 的认识》教学片段一

教材观察:

上完6 和7 的认识及加减法后,教材又安排学生学习8 和9的认识,出示了一幅学生养护花草的主题图(见图一):在上这部分内容时,第一节课教材要求学生学会数数,认识数字,知道数的顺序,能比较相邻的两个数的大小;而第二节课既要让学生熟记8的加减法,又要学会9 的加减法。8 和9 的加减法一共有30 道,题量较多,学生不易消化。所以,我在上这一章节时将8 的认识和9的认识分开上,每个数的认识过程中都按照数数、认识数字、比较大小、序数、写数、分解组成以及加减法的顺序去学习。在认识完8以后进行9 的教学,将主题图进行了改动(见图二)。

图一

图二

教学片段:

师:图上的小朋友都在干吗呀?有几个人?你是怎样数的?

学生要按一定的顺序数。

课件出示:又走来一个小朋友,主题图变成图三。

问:现在有几个人?你是怎么知道的?

生:刚才数有8 个,现在又来了一个小女孩,就有9 个人了。

师:所以8 添上1 就是……

生集体说:9。

师:9 比8……

生集体说:多1。

师:8 比9……

生集体说:少1。

出示:9○8。

生:9 大于8。

出示:( )<9。

生1:8 小于9。

生2:7 小于9。

生3:6 小于9,5 小于9,4 小于9……

师:最小填几?

生集体说:0。

师:最大呢?能用一句话来概括吗?

图三

生:可以填0~8。

由于第9 位小朋友迟于前8 位同学出场,这一动态过程很自然地让学生感受到“8 增加1 得到9”,同时在这个动态过程中把9在自然数中的顺序、位置、与其他数的大小比较一并学习了,非常有效。有时一个小小图案的呈现时间顺序也能展现出对数学知识形成过程的有效体验。

2.改变图案呈现的位置

【案例二】人教版小学数学一年级上册《9 的认识》教学片段二

改变后的主题图见图四。

图四

师:图上我们数出了9 个人,那么还有其他可以用9 来表示数量的东西吗?

生1:板报下面有9 盆植物。

师:请你上来数一数。

生1 上台一盆一盆数:1、2、3、4、5、6、7、8、9。

师:有没有跟×××不一样的数法?

生2:我有更方便的数法。第一行有5 盆,第二行有4 盆,5+4=9,一共有9 盆。

师:你真能干,知道用加法来计算了。

生3:可以两个两个数。

生3 上台斜着一列一列数:2、4、6、8,还多一盆,就是9。

师:还有其他的“9”吗?

生4:有9 只蝴蝶。

生边说边指:3、6、9。

师:同学们,你们听清楚了吗?她刚才是怎样数?

生5:三个三个地数。

师:为什么可以三只三只数?

生4:这9 只蝴蝶分成的三堆都是3 只。

师:我们学着她的样子一起数一数。

学生一起数:3、6、9。

生5:花坛里还有9 朵花。

生5 边说边数:3、6、9,对着图比画得比较慢。

生6:老师,我觉得数花坛里的花还是一朵一朵按从上到下的顺序数比较好,1、2、3、4、5、6、7、8、9。

师:你为什么这样想呢?

生6:这些花长得比较乱,三朵三朵数容易重复和遗漏。(其他学生纷纷点头)

师总结:是的,我们在数数时需要根据物体的摆放来决定是1 个1 个地数,还是2 个2 个地数,或者是3 个3 个地数,具体情况具体分析。

如果按照教材中的主题图进行教学,学生按一定的顺序数出8 和9,基本上仅停留在“一个一个按次序不重复、不遗漏地数”,而在学习9 的认识时学生已经有了数数的基础,如果还是滞留在“一个一个数正确”这一目标层面就比较单一了,此时对主题图稍稍进行修改:将原本图中四部分(1 只、2 只、3 只、3 只)的蝴蝶变成三部分(3 只、3 只、3 只),将最下面的一只蝴蝶移到右边,有利于学生3只3 只地数;将花坛里的8 朵鲜花变成9 朵,而这9 朵花的摆放有点杂乱,适合一朵一朵数;板报下的9 盆植物摆放比较整齐,适合斜着2 盆2 盆地数。这样一来,学生不是仅仅数出“9 个”引出课题那么简单,而是深刻感受到了不同的数数方法,看似一个不经意的“微调”,唤起的是学生对数数方法的选择。这时教师适时对数数方法加以引导,就能让学生对不同摆放的事物采取不同的数数方法。掌握灵活的数数方法,也为后续的加法、乘法等学习奠定基础。只有让学生在具体情境中经历不同的数数过程,他们才会清楚:数数方法没有绝对的好坏,不同情况需要不同对待,才能数得又对又快,更有效。

3.改变数据选取的大小

设计练习时,首先必须明确练习的内容和达到的目标,即通过练习期望学生学会什么、懂得什么、感悟什么。其实无论对于一道例题还是习题,有时仅仅改动一个小小的数据,就会有不一样的感悟。

【案例三】人教版小学数学三年级下册《面积和周长的关系》

教材观察:10.下面每个方格表示1 平方厘米。在方格纸上,画出面积是16 平方厘米的长方形,你能画几个?算出它们的周长,填入表中。

你能发现什么规律?

教材改变:

10.下面每个方格表示1 平方厘米。在方格纸上画出面积是36 平方厘米的长方形,你能画几个?算出它们的周长,填入表中。

你能发现什么规律?

面积是16 平方厘米的长方形一共可以画三个,因为数量相对较少,学生不太容易找到其中的规律,所以在实际教学中我将“16平方厘米”改成“36 平方厘米”,乍眼一看,似乎在画长方形时给学生增加了“数”的难度,但由于得到的不同长方形比较多,学生更容易发现规律。实际操作下来,大多数学生能够边练边悟:这些长方形的面积相等,都是36 平方厘米,长方形越“扁”,长和宽相差越大,周长越大;长和宽越接近,周长越小。有的学生还提出:这张表应该再增加一行长、宽各是6 厘米,因为正方形也是特殊的长方形,这时正方形的周长最小。而表格少画一行恰恰是教师有意识的“留白”,即给学生留出领悟和发现的空间,事实证明,效果还是不错的。

上题中虽然仅仅改变一个数据,表面似乎换汤不换药,但实质上药效更强了。

(二)趁热打铁,深入挖掘——扩大习题的功效

教材编排习题都是经过专家精心设计与审定的,在每道看似普通的教材习题背后时常潜伏着内隐的数学思想、方法与策略,这就需要教师敏锐地予以捕捉、放大,并在学生练习时加以传递。

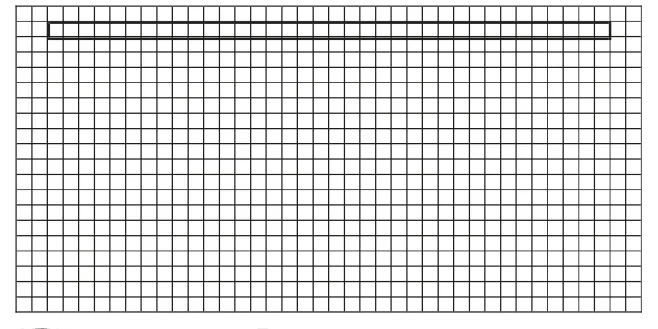

【案例四】人教版小学数学二年级下册《整理和复习万以内数的加法和减法(一)》

教材观察:

教材复习课的练习题中有如下一道题(见图五):

图五

教学片段:

师:选两个数加一加,你有几个不同的算式?

学生有序地写出6 个加法算式。

师:还可以写出怎样的算式?

生:我可以选两个数减一减。

学生有序地写在作业本上,并汇报。

师:看到这道题,老师还联想到这样一个问题——选哪两个数相加能使和最大?

学生思考反馈。(略)

生1:我也联想到一个算式——选哪两个数相加能使和最小?

生2:我也联想到一个算式——选哪两个数相减能使差最大?

生纷纷举手:选哪两个数相减能使差最小?

在教师的引领下,学生开始解决以上问题。(略)

低年级学生注意力是不能长时间集中的,尤其在复习课的后阶段,需要选择一些精当的练习提高效率。上例中教师注意对书本复习题的深入分析以及二次开发,通过联想进行“再创造”,起到精练的效果。

(三)适度开放,补充拓展——加强习题的对比及延伸

伴随着课程改革的不断深入,教师的教材观也在悄悄发生着改变。教学中,教师要从教学实际出发,合理选择贴近自己教学的素材,确定个性化的教学思路,体现教学的开放性、自主性和资源的选择性、多样性。

1.拓宽问题的指向性

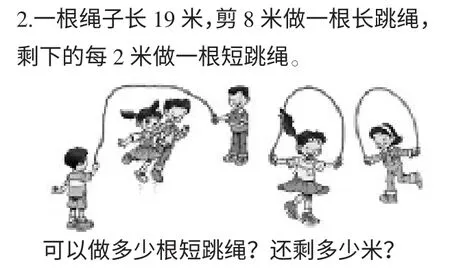

【案例五】人教版小学数学三年级上册《用有余数的除法解决问题》教材观察(见图六)。

图六

教材改变(见图七):

图七

如果一开始就做这道题,学生容易不审题,做成19÷2=9(根)……1(米)

所以在上课时我将题目稍作改动,以缺少问题形式呈现,请学生提出合理的数学问题。(出示图七)

问:根据图上信息,你能提出哪些数学问题?结合学生的提问,逐次呈现题组问题。

(1)全部剪成长绳,最多可剪几根?

(2)全部剪成短绳,最多可剪几根?

(3)先剪成一根长绳,剩下的剪短绳,最多可剪几根短绳?

(4)先尽可能多剪长绳,剩下的剪短绳,最多可剪几根短绳?

通过以上拓宽对问题的指向度进行比较性练习,引导学生进一步区分,进而发现题目的特点及条件之间的关系,思维得到发展。同样的条件,因为叙述方法的不同、问题的不同,所反应的深浅程度也是不一样的,可以是顺向的,也可以是逆向的。在题型结构上,可以用填空、判断、选择、组合等多种形式提高学生的思维品质。

2.加深思维的联想性

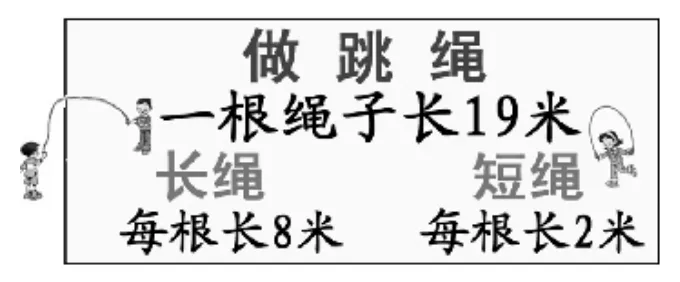

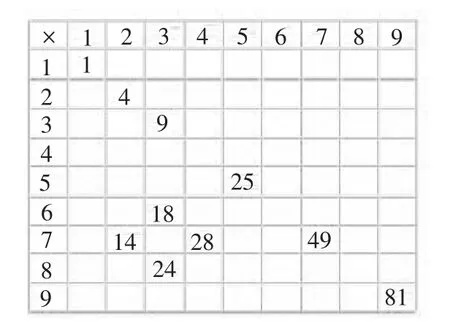

【案例六】人教版小学数学二年级上册《整理和复习表内乘法》教材观察(见图八):

图八

教学片段:

练习环节:

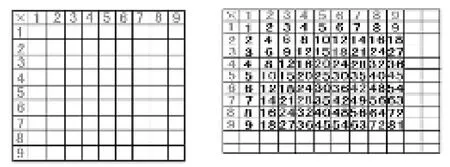

第一层:(1)把“乘法口诀表”抽象成“乘法表”,并填完乘法表。(见图九)(2)找乘法表中的规律。

第二层:如果想把这张乘法表变得大一些,你会填吗?(见图九)。

第一层练习以基本题为主,运用乘法口诀计算,适当给出变式题,根据得数填因数,以巩固乘法口诀;第二层练习更具综合性,如果因数一栏中填上10、11,那么就要求学生联想其他相关联的两句或三句乘法口诀来计算,如11×8,可以想到3 个8 和8 个8 之和,即三八二十四、八八六十四,24+63=88;也可以想5 个8 和6 个8 之和,即五八四十、六八四十八,40+48=88。通过这一练习,培养了学生的创造性思维及运用知识于新的问题情境的实践能力。

图九

上例练习与后来四年级学习的《乘法分配律》这一教学内容进行了融合,不仅顺利地联结出新知识,同时对学生的数学思维进行了一次激活体验,“联想”出将乘法口诀进行组合、转化成教学中宝贵的课程资源和财富,掀起了课堂教学的又一次高潮。学会“两位数乘一位数”并不是教学的终极目的,而学生通过“联想”去用已有知识解决没有遇到过问题的科学探索精神,这才是复习的目标价值所在。所以,复习课中出现一些新授课中未曾出现,又有一定价值的“联想”信息时,教师要及时捕捉并进行信息重组,提炼整合成为全班学生新的学习材料。

(四)强本固基,合理设计——架起习题间的过渡之桥

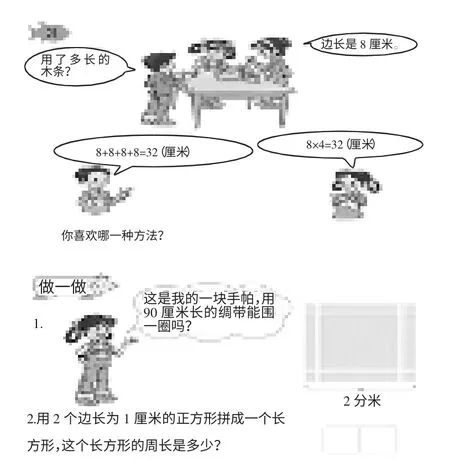

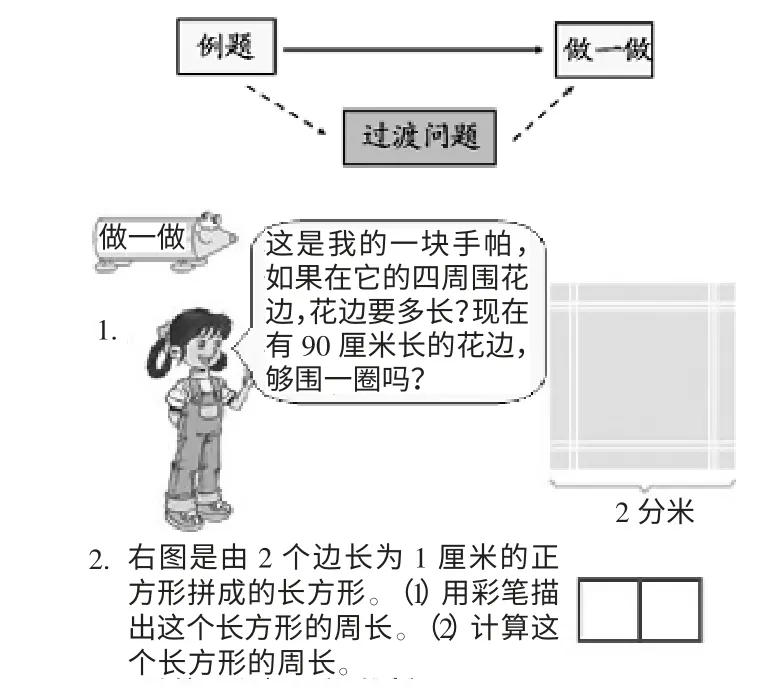

人教版新课程数学教材在使用过程中,我们许多一线教师有一种感觉:例题与课后习题不完全“配套”,主要是练习题似乎总比例题更灵活,难度更大些。在例题学习过程中学生能接受,但一到“做一做”环节,许多学生思维进入“停顿”状态,尤其是一些中下等学生。如果此时给学生呈现一些“过渡问题”,搭桥铺路,或许能更顺利地让全体学生进入巩固练习环节。

【案例七】人教版小学数学三年级上册《长方形和正方形的周长》

当学生建立了周长的空间观念后,实际应用是必经之路。此时练习安排的侧重点应是直接给出长宽或边长,计算周长,以达到巩固概念、掌握计算方法之目标,这一简单的练习是必要的,也是必需的,这能帮助学生更准确的理解概念,建立清晰的周长空间观念。而我们教材呈现的“做一做”习题不是属于基本练习,它增加了信息,且叙述方法也发生了改变,所以在长方形、正方形周长计算的第一节课中直接拿来使用,错误百出也在所难免。

教材改变:

图形的计算与空间观念的培养是互为作用的,有了清晰的概念,才可能准确地计算;反之,当学生能准确计算周长时,其周长的空间观念必定是清晰的。因此作为教师,对于教材提供的练习要用心揣摩,即使是专家编的练习,也要再三掂量,根据自己所教学生实际,把握基础,逐级而上,努力让练习在合适的时间、恰当的练习梯度中发挥最大作用。以上改变中,笔者提出的“中间问题”顺利地帮助学生架起解答最后问题的“桥梁”,有效地化解了习题的难度。

(五)充分解读,系统把握——提升习题的效能

从理论上讲,数学是思维的体操。所以任何数学题必然都具有思考性。但从实践看,又确实存在学生可以不动脑筋、依靠机械操作完成的练习题。我们在练习的设计改变中,有必要强调练习的思考性,即通过练习帮助学生深化认识,促进学生灵活运用综合知识的能力。

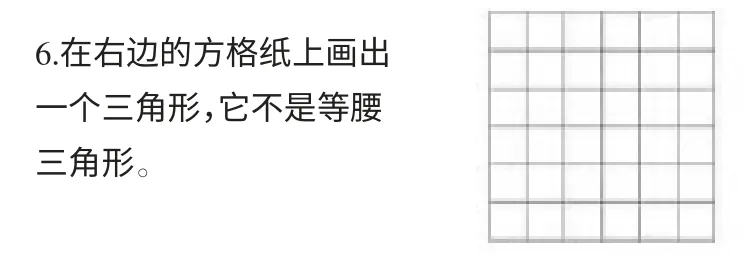

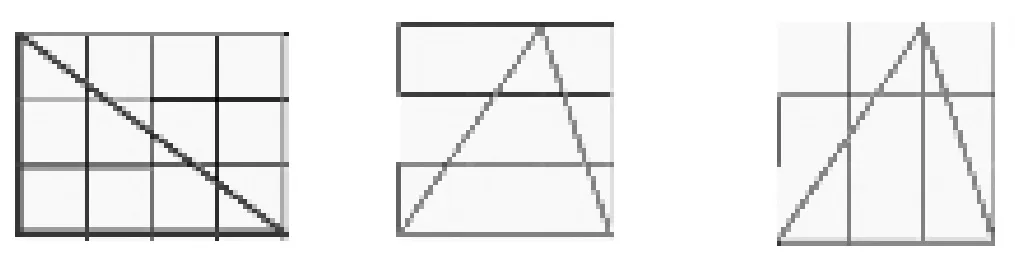

【案例八】人教版小学数学四年级下册《图形的拼组》

教材观察:

教材改变:

6.(1)在右边的方格纸上画出两个不同的三角形,顶点都在格点上,且它们不是等腰三角形。

(2)如果每个小正方形的面积是1 平方厘米,算算画出的三角形的面积。

(3)请在图中画出面积是3 平方厘米的直角三角形和锐角三角形各一个。

教学片段:

(1)学生随机地、几乎没怎么动脑就画出了各种形状不一的非等腰三角形。

(2)师:怎样知道这些三角形的面积?

生1:我可以通过数格子的方法知道。

生2 反驳:有些格子不到一格,有些比半格多,有些比半格少,怎么数?

生1:我们可以移补。(生1 以自己画的三角形做示范)

生3:我不用数格子就可以知道三角形的面积。

生3 展示自己的作品:并解释:这个三角形的面积刚好是4×3这个长方形面积的一半,所以,三角形面积就是6 平方厘米。

生4:我也是这样想的,可以通过三角形的拼组,转化成长方形或正方形,再求出它们的面积。

生5(质疑):老师,他们刚才的三角形是有直角的,所以可以拼成长方形,我这个三角形的面积能通过长方形的面积来算吗?

生5 出示自己的作品。

生6:我知道,可以把这个三角形分成两个直角三角形。

左边小三角形的面积刚好是2×3 这个长方形面积的一半,右边小三角形的面积是1×3 这个长方形面积的一半,所以,大三角形的面积应该是4.5 平方厘米。

……

(3)因为第二环节的练习给学生充分展开的时间,等到进入第三层次的练习时,大部分学生都根据“三角形拼长方形”这个角度思考,基本都能画出6 平方厘米的直角三角形和锐角三角形。

上面练习题,学生随机就可以画出不同的非等腰三角形,在白纸上画也是一样的,所以如果仅仅是画非等腰三角形,那么“方格纸”这一素材就没有很好利用。四下年段学生还没有学习三角形面积这一知识,那么我们能否根据“三角形拼组长方形”这一知识点,从长方形面积与三角形面积之间的关系入手,改变练习呢?

为了满足思考性的要求,笔者将教材习题做了以上“三层次”处理,使练习在整体上呈现“基本带灵活”的特点,促进习题最大效能地发挥。

现行教材的使用,开阔了教师的教学视野,也是落实新课标理念的有效载体。教师对教材的充分解读,并非不尊重教材,而是教师在充分钻研教材、分析所教学生学情的基础上进行的改变。所以,在实际教学中我们应该用“一分为二”的辩证眼光去理性看待一些例题及习题,灵活、创造性地使用教材。只有这样,才能充分挖掘教材习题的最大功能,使课堂真正实现为学生发展服务的目标!