稠油热水驱微观驱油效果影响因素分析

2015-02-17王增林孙业恒邢晓璇

张 民,王增林,杨 勇,孙业恒,邢晓璇

(中石化胜利油田有限公司,山东 东营 257000)

稠油热水驱微观驱油效果影响因素分析

张 民,王增林,杨 勇,孙业恒,邢晓璇

(中石化胜利油田有限公司,山东 东营 257000)

微观采收率是微观模型中稠油热水驱驱油效果的重要表征,其主要影响因素为微观波及系数和微观驱油效率。为了考察二者对微观采收率的影响,创建了“解-合”法,并采用该方法分别对90℃条件下水湿和油湿模型中稠油热水驱油效果进行定量评价。结果表明,尽管水湿模型驱油效率较油湿模型高,但微观波及系数对微观采收率的影响更大,油湿模型比水湿模型的微观采收率高7.3个百分点。稠油热水驱微观驱油效果深化了对微观驱油机理的认识,对稠油热采驱油体系的评价筛选具有指导意义。

稠油;微观驱油;影响因素;定量分析

引 言

由于稠油黏度高,密度大,渗流阻力大,且成分复杂[1-2],因此,稠油开发提高采收率的理论也与常规原油不同。常规油藏开发理论认为,通过增大毛细管数可有效降低剩余油饱和度,提高驱油效率,从而提高采收率[3]。因此,为了提高常规油藏的开发效果,降低油水界面张力、增大毛细管数成为主要的攻关方向。国内外研究表明,近年来针对稠油开发,通过降低油水界面张力来提高驱油效率不是增加采收率的主要途径,而驱油体系的乳化作用和润湿性对波及系数的扩大作用促使采收率的提高逐渐受到重视[4-7]。更有学者指出,提高波及系数相对于降低界面张力对稠油油藏的高效开发更为重要[8-9]。

综上所述,针对稠油油藏,有必要分别从波及系数和驱油效率方面研究其对驱油效果的影响。为此,首先假设微观玻璃模型的孔隙网络具有相同的刻蚀深度,创建了“解-合”法,即对显微照片进行图像拆解(Cutout Image)与拼合(Flattent Image)分析;其次,采用“解-合”法分别对90℃下水湿和油湿模型中稠油热水驱油效果进行定量分析;最后,分析了微观波及系数和微观驱油效率对微观采收率的影响,并得出相应的结论。

1 实验

1.1 实验材料及仪器

实验用原油取自胜利孤岛油田,黏度为12 950 mPa·s,实验前脱水、过滤并除气。驱替热水为经过过滤并除气的地层水,矿化度为5 368.32 mg/L,采用染色剂染为粉红色。刻蚀玻璃网络模型4块,尺寸为4 cm×4 cm,面孔率为35%±5%,其中2块采用文献[10]的方法处理为油湿。

可视化微观物理模拟实验装置主要由注入系统、模型系统、输出系统和数据采集处理系统组成。

1.2 实验步骤

90℃水湿模型和油湿模型中稠油热水驱实验的具体步骤:①微观模型抽真空饱和未经染色的模拟地层水;②75℃下对微观模型进行饱和稠油,造束缚水;③稠油饱和后,90℃进行稠油热水驱实验,驱替速度为0.000 1 mL/min;④采用莱卡显微镜和工业摄像头对驱替过程进行观察并显微照相;⑤采用“解-合”法对稠油热水驱驱油效果进行定量分析。

1.3 “解-合”法对微观驱油效果的定量分析

1.3.1 稠油驱水完毕时显微照片的拆解

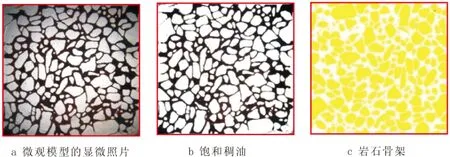

90℃下水湿微观模型饱和地层水,再进行稠油驱水造束缚水,之后对微观模型进行显微照相,采用莱卡显微镜自带的图像处理软件LAS5.0根据不同颜色区域将该显微照片(图1a)拆解为饱和的稠油(黑色,图1b)和岩石骨架(灰色重新渲染为黄色,图1c)。采用LAS5.0分别测量整张显微照片的面积、饱和稠油的面积和岩石骨架的面积。

图1 饱和稠油微观显微照片的拆解

由图1中各图像的面积,可得面孔率及束缚水饱和度的计算公式。

束缚水饱和度:

(1)

面孔率:

(2)

式中:Swi为束缚水饱和度,%;ø为微观模型的面孔率,%;SⅠ为饱和稠油的微观模型显微照片的总表面积,cm2;SⅡ为饱和稠油的表面积,cm2;SⅢ为岩石骨架的表面积,cm2。

1.3.2 稠油热水驱驱替平衡时显微照片的拆解

90℃水湿模型中稠油热水驱,驱替平衡时对微观模型进行显微照相,图2a为水湿模型驱替平衡时的显微照片。将该显微照片拆解为:未波及区的连续稠油,染为黑色(图2b);波及区的驱替液(即热水),染为粉色(图2c);波及区残余的分散稠油,染为绿色(图2d)。显微照片拆解完毕后采用图像处理软件测量各部分的面积。

图2 驱替平衡时显微照片拆解

由波及系数、驱油效率和采收率的概念[7],可定义微观模型中驱替平衡时,微观波及系数、微观驱油效率和微观采收率的公式。

微观采收率:

(3)

微观驱油效率:

(4)

微观波及系数:

(5)

式中:EV为微观波及系数;ED为微观驱油效率;ER为微观采收率,%;SⅤ为未波及区的稠油面积,cm2;SⅥ为波及区驱替液的面积,cm2;SⅦ为波及区残余稠油的面积,cm2。

2 实验结果

2.1 水湿和油湿模型中驱替效果定性对比

水湿和油湿模型中稠油热水驱平衡后,采用“解-合”法对驱油效果进行定性分析并对比,见图3。图3a、b为90℃条件下,水湿和油湿模型中稠油热水驱驱替平衡后显微照片,图3c~h为水湿和油湿模型驱替平衡时显微照片经过拆解并重新染色后的图片。图3h左图为波及区驱替液(包含油包水乳状液)的图像,右图为油包水乳状液的图像。

由图3a、b可知,油湿模型的微观波及面积显著高于水湿模型的微观波及面积,在油湿模型中波及区域内自发形成了一些棕色的物质,经过放大后,确认为油包水乳状液,这与稠油自身含有的极性物质(胶质、沥青质等)具有表面活性有关。由图3c、d可知,水湿模型的未波及区主要位于模型入口端和出口端连线的两侧,面积较大;油湿模型的未波及区主要位于模型的4个边界处,面积较小。由图3e、f可知,水湿模型波及区残余稠油主要呈条、块状和孤岛状分布,而油湿模型中波及区残余稠油在入口端和出口端连线方向成条、块状和孤岛状分布,连线的两翼主要呈网状分布。由图3g、h可知,油湿模型90℃稠油热水驱的波及效果明显好于水湿模型。

2.2 水湿和油湿模型中驱替效果定量对比

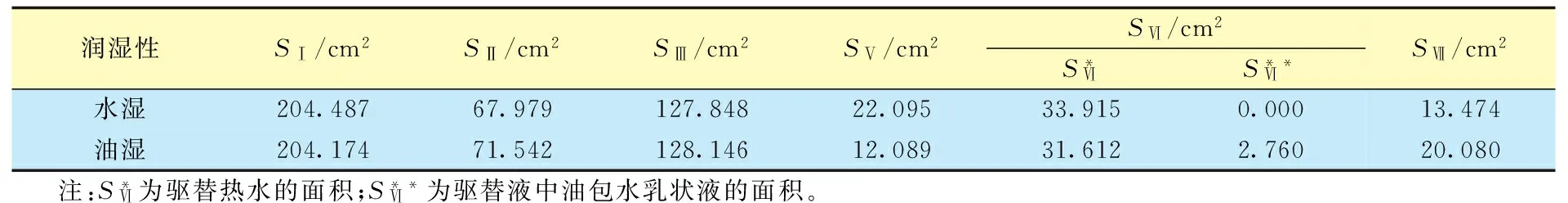

90℃条件下,水湿和油湿模型中稠油热水驱驱油效果定量结果见表1、2。

表1 “解-合”法中拆解出的各个部分的面积

表2 “解-合”法进行驱油效果分析的物理参数

由表2可知,油湿模型中束缚水饱和度小于水湿模型的束缚饱和度。由于油湿模型中含有油包水(W/O)乳状液,因此“解-合”法对油湿模型中微观驱油效率的计算值会比实际值略微偏高。由表2可知,90℃下稠油热水驱时,油湿模型中的微观波及系数比水湿模型高0.156,而微观驱油效率却相对低0.044,最终的微观采收率油湿模型比水湿模型高7.3个百分点。说明该条件下稠油热水驱时,水湿利于提高驱油效率,油湿利于扩大波及效果。最终油湿模型的微观采收率较高,说明微观波及系数对微观采收率的贡献大于微观驱油效率对微观采收率的贡献。

3 结 论

(1) 建立了“解-合”法,通过对自定义的微观波及系数、微观驱油效率和微观采收率的定量计算,分别对水湿和油湿模型的微观驱油效果进行了定量评价。

(2) “解-合”法对90℃水湿和油湿模型中稠油热水驱微观驱油效果进行了定性对比,油湿模型中能自发形成W/O乳状液。

(3) “解-合”法对水湿和油湿模型微观驱油效果定量分析表明,90℃下水湿利于提高驱油效率,油湿利于扩大波及效果,但微观波及系数对微观采收率的影响相对于微观驱油效率对微观采收率的影响更大一些,油湿模型比水湿模型的微观采收率高。

[1] 沈平平,张义堂.EOR热力采油提高采收率技术[M] .北京:石油工业出版社,2006:1-11.

[2] 刘文章.特稠油、超稠油油藏热采开发模式综述[J].特种油气藏,1998,5(3):1-7,11.

[3] 赵福麟.EOR原理[M].东营:石油大学出版社,2001:13-14.

[4] Liu Qiang,Dong Mingzhe,Ma Shanzhou,et al.Surfactant enhanced alkaline flooding for westen canadian heavy oil recovery[J].Colloids and Surface A:Physico-chemical and Engineering Aspect,2007,293(1):63-71.

[5] 葛际江,王东方,张贵才,等.稠油驱油体系乳化能力和界面张力对驱油效果的影响[J].石油学报:石油加工,2009,25( 5):690-696.

[6] 黄立信,田根林,童正新.化学吞吐开采稠油试验研究[J].特种油气藏,1996,3(1):44-49.

[7] 孙仁远,等.蒸汽驱对低渗透稠油油藏岩心润湿性的影响[J].特种油气藏,2013,20(6):69-71.

[8] 王东方,张贵才,葛际江,等.稠油驱油体系界面张力与驱油效率之间的关系研究[J].油田化学,2009,26(3):312-315.

[9] 蒋平,张贵才,葛际江,等.波及系数对稠油化学驱采收率的影响[J].西安石油大学学报:自然科学版,2011,26(4):38-42.

[10] 陈霆,孙志刚.不同化学驱油体系微观驱油机理评价方法[J].石油钻探技术,2013,41(2):88-92.

编辑 王 昱

20150205;改回日期:20150406

国家重大科技专项重点项目“整装油田特高含水期提高水驱采收率技术”(2011ZX05011-002)

张民(1983-),男,2007年毕业于中国石油大学(华东)石油工程专业,2013年毕业于中国石油大学(北京)油气井工程专业,获博士学位,现于胜利油田博士后流动站进行稠油热化学驱油体系微观驱油机理研究。

10.3969/j.issn.1006-6535.2015.03.022

TE311

A

1006-6535(2015)03-0089-04