飞鸟奈良时代:日本服饰文化“唐风化”时代

2015-02-15竺小恩潘彦葵

竺小恩潘彦葵

(1.浙江纺织服装职业技术学院学报编辑部,浙江宁波315211;2.浙江纺织服装职业技术学院易斯戴学院,浙江宁波315211)

飞鸟奈良时代:日本服饰文化“唐风化”时代

竺小恩1潘彦葵2

(1.浙江纺织服装职业技术学院学报编辑部,浙江宁波315211;2.浙江纺织服装职业技术学院易斯戴学院,浙江宁波315211)

日本飞鸟、奈良、平安前期3个时代,与300年大唐相伴随,在服饰制度、服装制作技术、服装样式、服饰色彩图案设计等方面全方位模仿隋唐服饰,并在全国范围内全面推广隋唐服装,形成了鲜明的“唐风化时代”。

飞鸟、奈良时代;隋唐服饰;日本服饰;唐风化

隋唐时期,正值日本飞鸟奈良及平安时代前期。唐帝国的强盛和高度发展的文明,使大唐具有海纳百川、统领四海的气魄。一方面她以中华文明的开放性、包容性对待外来文化和文明,采取兼收并蓄方针,来者不拒,好者汲之,为我所用,最终形成令人仰慕的盛唐文化。另一方面,她又以宽阔的胸怀和气度,任凭愿意吸纳唐文化的民族、国家吸收移植,亦凭借强大的国力,使唐文化向四域广泛传播。体现在服饰文化上,一方面大唐服饰文化融汇了北方游牧民族服饰、西域服饰,以及西亚、南亚、中亚等形形色色的外域服饰文化,表现出胡气氤氲、大胆开放、艳丽多姿的特色;另一方面,大唐人又以宽广的胸襟对待周边民族和国家,将这中外合璧的大唐服饰文化源源不断地向四域传播。就是在这种背景下,中日服饰文化交流迎来了第二次高潮(古坟时代是中日服饰文化交流第一次高潮时期),日本飞鸟、奈良、平安前期3个时代,与300年大唐相伴随,在服饰制度、服装制作技术、服装样式、服饰色彩图案设计等方面全方位模仿隋唐服饰,并在全国范围内全面推广隋唐服装,形成了鲜明的“唐风化时代”。

1 服饰制度唐风化

服饰等级制度在中国可谓历史悠久,早在两周时期,服饰等级就已十分鲜明,“君子小人,物有服章”,即所谓“见其服而知贵贱,望其章而知其势”,人们的社会地位从其服装佩饰便可一目了然。[1]进入封建社会,虽然在各民族文化冲突和交融中服饰历经改革变化,但封建服饰等级制度自秦汉至明清,不但自始至终存在着,而且愈来愈完备、繁琐、严格。

在唐代,尽管政治宽松、文化开明、社会风气开放,但服饰等级观念丝毫没有减弱。唐代在继承隋制的基础上,对皇帝、皇太子、皇室成员、各级官吏规定了在各种正式场合服用的不同服装作了具体明确细致的规定,譬如对皇帝冕服的规定:有大裘冕、衮冕、鷩冕、毳冕、绣冕、玄冕、通天冠、武弁、黑介帻、白纱帽、平巾帻、白帢等12等,根据不同场合服用不同等级的冕服。对百官服饰也根据地位、品级等不同分为衮冕、鷩冕、毳冕、绣冕、玄冕、爵弁、远游冠、进贤冠、武弁、獬豸冠等10等。[2]尤为值得一提的是,自隋代开始,制定了服色制度,将特定的服色与官职的高低相联系。唐统治者继承隋制,对百官常服的服色作了进一步的调整,唐高祖武德四年(621)、唐太宗贞观四年(630)、唐高宗上元年间都对官员服色作了具体规定。官阶高者衣紫衣绯,官阶低者衣绿衣青,兵士服黑,布衣百姓衣黄衣白:这是大唐时代服色等级制度的基本情况。

这种服色制度,自隋代开始,历唐抵明,一直沿用不替,不仅在中国服饰史上产生了重大影响,而且对中华文化圈中的其他国家都产生了重大影响。日本就是其中之一。日本自飞鸟时代圣德太子开始,积极引进汉文化,隋唐服饰制度逐渐被移植到日本。

公元603年(推古天皇十一年),圣德太子仿效隋制,制定并颁布反映冠服和朝服制度的“冠位十二阶”:

大德·小德·大仁·小仁·大礼·小礼·大信·小信·大义·小义·大智·小智、并十二阶。并以当色絁缝之、顶撮総如囊、而着缘焉。唯元日着髻花”,并于第二年“始赐冠位于诸臣、各有差”。[3]

冠位十二阶以“德、仁、礼、信、义、智”为主要内容,通过冠的颜色和装饰把内官地位分为十二等级,这与中国的礼制是一脉相承的。

此后,日本服饰制度历经演变,不断充实,不断完善。公元647年(大化三年)孝德天皇仿照唐朝制度,采取了一系列改革措施,其中就有关系到服饰制度的“七色十三阶冠位”制度。此制度进一步具体化地把质地(或材料)、冠饰、相应的服色,甚至形状、服用场所等作了说明,进一步明确了服饰的等级区别。大化五年(649年),随着官僚机构的整备充实,七色十三阶冠位又增至十九阶。天智天皇三年(664年),又改冠位十九阶为廿六阶。到了天武天皇十四年(685年)正月,冠位从廿六阶增至四十八阶。经过不断完善,不断充实,终于在大宝元年(701年)制定完成了《大宝律令》。《大宝律令》的制定标志着日本封建制度的确立。《续日本纪》对大宝年间服饰之制有记载:

始依新令。改制官名位号。……始停赐冠,易以位记。……又服制。亲王四品已上,诸王诸臣一位者皆黑紫。诸王二位以下,诸臣三位以上者皆赤紫。直冠上四阶深绯。下四阶浅绯。勤冠四阶深绿,务冠四阶浅绿。追冠四阶深缥,进冠四阶浅缥。皆漆冠、绮带、白袜、黑革履。其袴者。直冠以上者皆白缚口袴,勤冠以下者白胫裳。[4]

718年,在《大宝律令》的基础上,参照唐《永徽令》编纂了《养老律令》。其中《衣服令》详细规定了礼服、朝服、制服的种类和着用场合。

其中礼服为五位以上官员出席即位、大尝会 (天皇即位年的新尝会)、元旦朝贺等宫廷重要仪式时所着用。礼服取法于汉代以来中国的祭服,用于皇太子、亲王、诸王,以及五位以上的文官、武官、女官。并对各类人物所着的礼服冠的样式、礼服服色、礼服形制等都作了具体的规定。[5]

朝服是有位阶官员的朝廷公事之服。对朝服的搭配、服色都有具体规定,其中服色与唐朝上元元年(674年)的服制“紫、深绯、浅绯、深绿、浅绿、深青、浅青”的色彩序列接近。[6]

总之,与中国封建社会服饰等级制度一样,《养老律令》中的《衣服令》已经明显体现了日本服饰等级制度的建立;日本的服饰等级制度,尤其是服色制度受到中国隋唐服饰制度的影响,这是毋庸置疑的;日本的礼服取自于中国古代的冕服制度,沿袭了传统礼制。

2 织造技术唐风化

中国织造技术传播到日本,有着悠久的历史。早在中国秦汉时代,随着大陆移民直接或间接来到日本,中国的农耕、冶炼以及手工业技术(包括纺织缝纫技术)也传到了倭国。大陆移民来到这一岛国后,养蚕织绸,传授技艺,使岛上居民织造技术有了明显的提高。

魏晋南北朝时期,倭王又主动向中国聘请缝纫技术人才。其中雄略天皇十二年 (468年),日本派人到中国南朝聘请缝衣技工,南朝为其派出了汉织、吴织、衣缝兄媛、弟媛等缝纫技术人才。这些织工和缝纫技术人员在日本古代织造技术发展的过程中起到了至关重要的作用。在日本寿命寺所藏的古画中,至今还能见到古代中国纺织女工的画像。[7]

除了聘请缝衣女工等主动学习以外,在隋唐时期,日本以遣唐使的形式组织有关人士到中国观摩学习。据统计,公元630~894年,日本共派遣遣唐使20次(实际成行16次,真正到达中国的15次,其中894年为最后一次遣唐,但后未成行,且于此年停派),次数多、规模大(前期一般2船250人左右,后期一般为4船550人左右)、持续时间长、旅途艰险,为当时及以前历史上所罕见。[8]遣唐使团到了唐境后,全面广泛地考察中国的政治法律制度、经济制度,学习中国的工艺、生产、建筑等技术,吸收儒、佛、道思想,及中国的文化艺术。而唐政府每次都会对遣唐使和随行而来的学问僧等人赠以丝绸及四季衣服以资鼓励,因此这些人在返回日本的时候,总是会带回大量的丝织品。

在日本,收藏丝织品最多的应该是正仓院。正仓院原是东大寺的仓库,后成为宝物殿,光明皇后的呈献物便收藏在此。到明治时代,整个正仓院连同宝物划归皇室专有,脱离东大寺,直接由宫内厅管理。正仓院所藏的丝织品主要有3种来源:第一是直接从唐朝传入的丝织物;第二是途径中国传入的西域丝织物;第三是当时日本模仿中国或西域丝织物而织造的丝织品。[9]正仓院收藏的丝织品数量大、种类多,有各种文锦,如鸳鸯唐草纹锦、狮子唐草奏乐纹锦、莲花大纹锦、唐花山羊纹锦、狩猎纹锦,等等,有綾、绮、罗、纱、织成和缂丝等织锦,有各种蜡缬、夹缬、绞缬等印染品,此外还有手绘、刺绣等。这些丝织品中最为盛行的图案是大唐花文(宝相花纹样)和唐草文,是典型的中国唐代风格的体现。除此以外,还有不少联珠文,这是萨珊波斯的艺术风格,这些织物抑或是传经中国的西域织物,抑或是受了萨珊波斯艺术风格影响的中国织物。

对于中国织造技术对日本的影响问题,《正仓院刊》明确肯定:“唐代运去了彩色印花的锦、綾、夹缬等高贵织物,使日本的丝织、漂印等技术获得启发。”“绞缬”“蜡缬”“罗”“毡”“绫”“羽”等汉字,在日本纺织印染技术书籍中,仍大量沿用,这也是中国丝织文化影响日本的明证。[10]日本织造技术受中国或经由中国的丝路服饰文化的影响,可从织物的工艺得到印证。

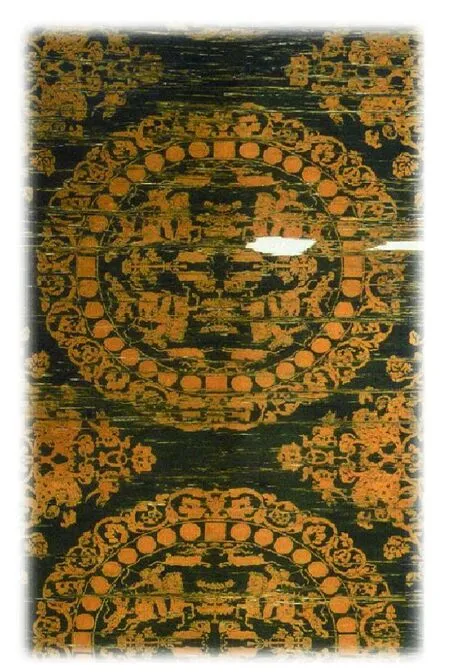

譬如“赤地鸳鸯唐草纹锦大幡垂饰”(图1),这是天平胜

宝九年(757年),在东大寺举行大罐顶盛典时所使用的唐锦。此唐锦图案正中是一对鸳鸯,呈左右对称,这种以动物组成的左右相对的对称纹格式,是唐代流行的一种花纹。据传是唐代丝织工艺家、画家窦师纶所创,他常以鸡、羊、凤、麒麟等动物为题材,组成对称纹样,因窦师纶封爵“陵阳公”,于是时人就称这类花纹为“陵阳公样”。[11]张彦远在《历代名画记》中对此有记载:“高祖太宗时,内库瑞锦对鸡、斗羊、翔凤、游麟之状,创自师纶,至今传之。”图案两边为卷草,卷草纹样在汉代装饰中就已经出现,六朝时往往见于石刻的边饰,大多简朴,一般为波状组织,两侧饰以3片和1片叶子;至唐朝时,变得繁复华美,叶片的卷曲,叶脉的旋转,具有旺盛的生机和动感。卷草纹样在唐代装饰纹样中应用极为广泛,所以日本人称其为“唐草”。

图1 赤地鸳鸯唐草纹锦大幡垂饰

正仓院南仓所藏2片“狩猎纹锦”是典型的联珠纹织物(图2)。织物图中央有4组骑马狩猎人物,四周的主题花纹是对荷花,对狮、对飞鸟联珠纹,圈外辅以缠枝葡萄联珠花纹。连珠纹样式是波斯萨珊王朝时期 (公元226---624年)最为流行的图案纹样。其特征是以圆珠缀联成圈,圈中有动物、人物、花草等为主题的纹样。隋唐时这种纹样传入中国后,成为当时最为盛行的丝织纹样。在新疆阿斯塔那墓地出土的唐代丝织品中,有许多联珠纹样丝织品,这些丝织品从构图到内容都具有明显的波斯风格,而有些联珠纹中的填充图案则是汉民族传统的装饰纹样,如禽兽纹、兽首纹、对鸟对兽纹和骑士纹等。狩猎纹锦无疑是从西域经新疆传入中原再东渐日本的,是盛唐时期中日、西域等地区服饰文化交流的见证。

除了正仓院以外,在日本的许多寺院也珍藏着这样的宝物,譬如奈良的法隆寺,寺中保存着大量与皇室及佛教有关的器物及其所用的丝织物,有四天王狩猎文锦、葡萄唐草文锦、蜀江锦幡、广东绢幡等等。

图2 联珠纹狩猎纹锦

3 衣着样式唐风化

据《三国志·魏志·东夷传》记载:日本早期服饰相当简陋,男子“衣横幅,但结束相连,略无缝”,女子“作衣如单被,穿其中央,贯头衣之”;到古坟时代,男女都穿上了成套的衣服,男子上衣下裤,女子上衣下裙。到了飞鸟奈良时代,随着唐日交往的不断深化,日本服饰不断学习模仿中国服饰,不断进行变革,文献资料对日本服饰变革也有不少记载:自孝德年间(645~654年)始用唐服;天智天皇年间(662~671年),于大礼大祀之时,并着唐制礼服;8世纪初,制定《大宝律令》,并开始依新令改制冠位服色;718年,在《大宝律令》的基础上,参照唐《永徽令》编纂了《养老律令》,进一步规定了服制和服色;719年,规定所有百姓的服装都由左衽改成右衽;9世纪,嵯峨天皇下诏规定“朝会之礼,常服之制,拜跪之等,不论男女,一准唐仪”;818年,菅原清公奏请朝廷规定天下礼仪、男女衣服悉仿唐制,五位以上的位记都改汉式……[12]以致出现了唐风化现象。

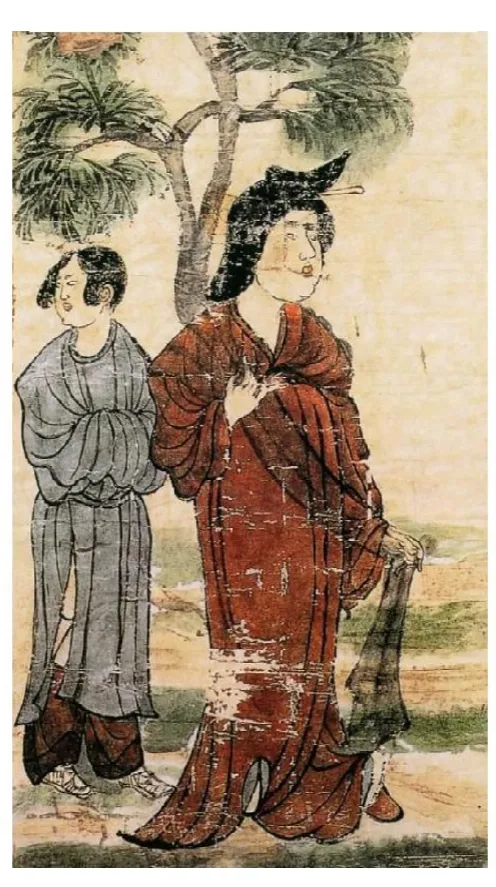

头戴幞头,身着圆领缺骻袍,腰系蹀躞带,内着长裤,脚着乌皮靴:这原是唐代男子的常服,由于其穿着便利的特点,后来发展到上朝也穿着幞头靴袍。这身打扮在日本飞鸟奈良时期也十分普遍。《奈良国立博物馆の名宝——一世纪の轨迹》中有一幅圣德太子画像(图3):画像中的圣德太子和身边的两位侍女均着唐装。圣德太子戴幞头,着圆领缺骻袍,手持笏板,脚着皮靴;两位侍女着男装,梳环髻。圣德太子是一位极力主张效仿中国的日本古代政治家,他穿着隋唐男子的典型服装在画像上留下了形象。他身旁的两个侍女梳着环髻,一身男装,这是唐代宫廷侍女的典型装束:头上簪花,身穿男子圆领缺骻袍,袍内着长裤,腰系蹀躞带。从这幅画像中的人物着装以及整幅画的构图,都可以看出圣德太子极力效仿中国的决心与力度。

图3 圣德太子像

圣德太子的这种服饰形象也是日本文官朝服形象。《养老律令》对此有具体的规定:文官头戴皂罗(五位以上)或皂缦头巾(六位以下至初位以上),身着与位阶对应服色的盘领襕衣,下着白袴,手持牙笏或木笏。其中的皂罗,即指纱罗幞头;盘领襕衣,是圆领缺骻袍的另一名称。

奈良时期女子着装,与唐朝女子着装很相近。正仓院屏风画《鸟毛立女图》(图4)中女子的服装、发型、面饰,如额上的绿点画钿,焕发出大唐长安风采;整图以人物、树木、禽鸟、花草等构成,与中国新疆出土的《树下美人图》(图5)几乎完全相似。画面上美人丰颊肥体、峨眉修目、樱桃小嘴;人物衣衫褒博,V型领衬托出修长的颈项,裙腰及胸,裙身宽博冗长,裙裾曳地,具有唐代周昉《簪花仕女图》(图6)中唐代仕女的神韵:一样的丰颊肥体,一样的修目樱口,一样的半露丰胸,尽显盛唐女子婀娜之姿。《续日本纪》天平二年四月(正值盛唐)记载,“自今以后,天下妇女,改旧衣服,施用新样”,“新样”就是指大唐服饰,由此也可知这一时期日本女子服饰的变化。

除了款式上模仿唐代服饰,在服饰图案设计上也深受汉文化的影响。

日本服饰图案花纹丰富。从创制于平安后期的和服花纹就可看出,与中国古代文化有着历史渊源。古代日本服装以素地为主,几乎不施花纹图案,随着唐文化的输入,自天平胜宝年间(750~756年)开始,日本的服装开始出现了花纹图案。譬如天皇的冕服上出现了日月星辰、龙凤虎猿等图案,这是中国皇帝冕服的传统图案;和服上绣上了松、竹、梅等植物,和鹤、龟、凤凰等动物图案,这些都是受到中国传统文化思想的影响。中国古代文化中,将龙、凤凰、麒麟、龟视作灵性动物,人们将它们作为祥瑞的标志;梅花常被看作传春报喜的象征,竹是平安吉祥的象征,松是长寿的代表,兰花则被认为是君子兰。[13]唐代时流行的宝相花纹也被日本广泛使用。代表瑞兆的龙、麒麟、凤凰图案,不仅装饰朝廷礼服,而且出现在农民、渔民喜庆节日的服装上。例如:婚礼上的新娘和服绣上龙凤呈祥图案,既象征着喜庆和富贵,也象征着夫贵妻荣、恩爱同心,在一定程度上继承了中国的传统文化。

飞鸟、奈良及平安前期日本对中国服饰制度的学习是一场由上层统治者发起的自上而下的政治改革,是伴随着日本对中国隋唐时期政治、经济的制度的学习而同时进行的,它的意义远远超过了服饰本身。众所周知,服饰具有区别角色、身份和地位的社会功能,尤其是在中国的封建社会,服饰的这种社会功能表现得尤为突出。中国的服饰制度是政治制度重要的组成部分。日本通过对中国政治制度的学习,引进并建立了唐风化的服饰制度。这一举措一方面丰富了日本的衣着文化,为日本服饰走向独立发展奠定了基础。奈良时代的唐风服饰在平安前期达到顶峰之后,次第向“和风化”发展,由于日本的和服服饰体系基于唐风服饰,因此今天的日本传统服饰仍然带有唐风余韵。另一方面,也是极为重要的一个方面,通过服饰制度的建立促进了日本的封建化进程。隋唐之际,短短几个世纪,日本完成了中国经过10余个世纪才完成的封建化过程。而一旦这种政治需要得到了满足,日本的服饰完成了其政治使命,消隐了它的政治工具性,走上了自我发展的道路。这也是为什么宋以后尽管中国同日本经济文化交往依然很密切,而服饰的学习几近于消失的深层原因。

图4 《鸟毛立女屏风画》(局部)

图5 《树下美人图》

图6 《簪花仕女图》局部

[1]陈高华,徐吉军.中国服饰通史[M].宁波:宁波出版社,2002.

[2]刘昫.旧唐书.舆服志[M].北京:中华书局,1975.

[3][7]舍人亲王.日本书纪[M].东京:株式会社岩波书店,1967.

[4]菅原道真.续日本纪[M].东京:株式会社岩波书店,1967.

[5]会田范治.批注养老令[M].东京:有信堂,1964.

[6]方琳琳.中国对日本飞鸟奈良时代服饰制度的影响[D].杭州:浙江大学,2005.

[8]王勇.日本文化——模仿与创新的轨迹[M].北京:高等教育出版社,2001.

[9]周菁葆.日本正仓院所藏唐锦研究[J].浙江纺织服装职业技术学院学报,2009(4).

[10]华梅.衣装日本[M].天津:天津人民出版社,2006.

[11]张彦远.历代名画记[M].北京:人民美术出版社,1963.

[12]德川光圀.大日本史·礼乐七[M].东京:东京吉川弘文馆排印本,1911.

[13]崔蕾,张志春.从汉唐中日文化交流史看中国服饰对日本服饰的影响[J].西北纺织工学院学报,2001(12).

Asuka and Nara Periods:the Tang-Style Era in Japanese Costume Culture

ZHU Xiao-en1PAN Yan-kui2

(1.TheEditorialDepartmentofJournal,ZhejiangFashionInstituteofTechnology,NingboZhejiang,315211,China;2.Yisidai College,Zhejiang Fashion Institute of Technology,Ningbo Zhejiang,315211,China)

The three periods of Asuka,Nara and early Heian in Japan were accompanied with Great Tang dynasty for 300 years.Thecostumes in Sui and Tang dynasties were imitated in a fullrangein costumesystem, clothingmakingtechnology,costumestyle,costumecolorandpatterndesign,etc.TheSuiandTangdynasties clothing was promoted comprehensively in the country,which created a distinctive Tang-Style Era.

Asuka and Nara Periods;costume in Sui and Tang dynasties;Japanese costume;Tang-style

TS941.2

A

1674-2346(2015)01-0065-06

(责任编辑 田 犇)

2015-01-21

2013年度浙江省哲学社会科学规划项目《中国与东北亚服饰文化交流研究》[编号:13NDJC165YB]作者简介:竺小恩,女,编审。研究方向:中国古代服饰文化及服饰文化交流

潘彦葵,女,讲师。研究方向:日本服饰文化