皮尔斯符号学视角下的舞蹈语言符号探析

2015-02-14袁杰雄

袁杰雄

(湖南科技大学 艺术学院,湖南 湘潭411201)

引言

在无语言文字时代,人类依靠肢体动作、表情、姿势和声音等媒质进行表情达意,这些表情达意的动作,首先只是单纯的自我表现的无意识动作群,当这些无意识动作群经过人类的思维和判断而赋予不同的意义时,人类的交际活动由此发生,如模仿、指代某事物或某人。在这基础上再经过不断地重复,使之变为一种习惯性的反应时,就会转变为群体的活动而不断地被规约化,形成能代表某一特定民族、特定地域独特风情的舞蹈形式,以表现特定民族的生命生存状态。这就是舞蹈的发生与发展过程,也即表意过程。符号学是研究符号意义的科学,“符号是携带意义的感知,意义必须用符号才能表达,符号的用途是表达意义”[1]1,舞蹈中意义的表现必须通过符号才能表达,这种能表达意义的符号我们称之为舞蹈语言符号。舞蹈因携带着能被人所感知、理解和认知的意义,而被某一民族代代传承至今,如西南地区广为流传的“铜鼓舞”,人们踩着相同的节律,相和吟唱,将这“千年一舞”的形式让老百姓“一舞千年”。这俨然并不在于舞蹈动作的形式美感,而是舞蹈语言符号所蕴含的意义、价值、功能以及情感依托的体现。所以说,舞蹈艺术天生与符号学结缘。

一、舞蹈与皮尔斯符号学之关联

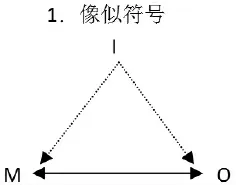

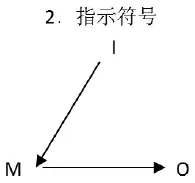

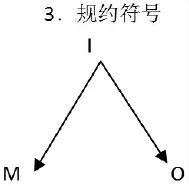

美国实用主义哲学家皮尔斯(Charles Sanders Peirce,1839—1914)是符号学界公认的现代符号学理论的先驱者之一。皮尔斯符号学是在实用主义哲学基础上发展的范畴论和逻辑学,它的应用范围不限于语言,它是研究一切事物的意指作用的科学[2]。皮尔斯符号学理论的突出特点是对符号进行了系统分类,并把研究视角扩充至非语言符号领域。他认为:“一个符号或代表物(representamen)是在某方面或某种能力上相对于某人而代表某物的东西”[3],它向某人说明,在这个人的头脑中制造一个相同的符号,也许是一个更为扩展的符号。符号活动是作为生物的人的思维、认识和交流的过程,符号学不是以语言中的词为基础的,而是以命题为基础的,即注重符号在人认知中的作用[4]。在皮尔斯符号学理论中,符号由“符号代表物”(representamen)、“对象”(object)和“解释项”(interpretant)三种关联物构成,这就是符号的“三位一体”性质。解释项即意义,它经过接收者的认知思维过程又形成新的符号,不断衍义。“解释项”是皮尔斯符号学的核心[4]。从符号与所指对象的关系进行考察,符号可分为像似符号(icon)、指示符号(index)、规约符号(symbol)[1]121。那么舞蹈和皮尔斯符号学理论有哪些共通之处呢?

舞蹈作为一种文化现象,是一个民族社会观念与意识形态的反映,不同时代的文化特征都会在其动态形象、表演程序、风格特征、服饰道具诸方面得到不同程度的体现。舞蹈的发生、发展必须建立在人的心理认知活动基础上,通过对舞蹈动作的感知、理解、感受、共鸣和想象,形成各种表达特定意义的舞蹈语言符号,这些舞蹈语言符号的形成就是人的认知思维作用的结果。我们常说:舞蹈就像在说话,或者说叙述一段故事,动作语汇的选择编码就要做到清晰、不含糊,也即塑造的“对象”要明确,这样观众(接收者)在解码的过程中才能理解动作语汇所表达的特定意义(即形成“解释项”)。说到这,皮尔斯符号学的三个关联物都涉及了,动作语汇即舞蹈中“符号代表物”;动作语汇塑造的人物(或事物)形象、抒发的情感就是其表现“对象”; 通过动作语汇的表现在观众心理形成某种解释,即释义,这就是“解释项”。所以说,皮尔斯符号学与舞蹈有着某种特殊的渊源关系。下面笔者结合实例试分析之。

二、舞蹈体现皮尔斯符号学“三元说”

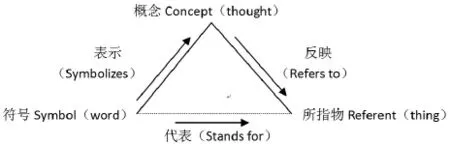

按照皮尔斯的观点,每个符号始终处于符号代表物、对象、解释项三位一体的三角关系之中。这里以语言学家奥格登 (Ogden,C.K.)和理查兹(Richards,L.A.)的“语义三角关系图”[5]结合舞蹈实例进行说明,因为他们在描述语言的意义问题上与皮尔斯的符号三角关系有着惊人的相似性,如图1。

图1 奥格登和理查兹“语义三角关系图”

上图中,概念即皮尔斯符号学中的“解释项”,符号即“符号代表物”,所指物即“对象”。符号表示概念用的是实线,表示两者有着直接的关系,概念是抽象的,它必须通过“表意符号”(也就是舞蹈中具体的舞蹈动作)才能表达。概念和所指物也是直接的关系,因为概念反映客观事物,是人根据客观事物的特性概括而成的。而符号和所指物用的是虚线,表示两者没有直接、必然的联系,也就是说可以用不同的符号代表同一所指物,也可以用同一符号代表不同的所指物。

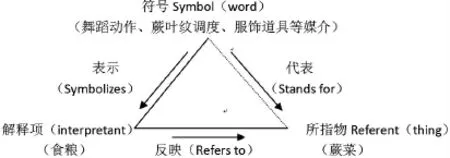

皮尔斯认为,任何一个符号在诉诸特定的解释者的时候,解释者对这一符号的认知或反应可以是思维观念,也可以是某种相应的情绪,还可以是某种条件反射类的行动[6]。在舞蹈表现过程中,接收者(即解释者)的思维、情绪及条件反射都会随着舞蹈语言符号的表现而发生变化。舞蹈中,符号代表物由动作、表情、舞蹈结构(包括队形、调度的变化)、音乐、服饰、道具等媒介构成,即能表达特定意义的舞蹈动作或动作组; 对象即符号代表物所指的人和事物,还包括某些抽象的事物(如舞蹈中塑造的某些现实中不存在的对象,如龙、麒麟等);解释项表示解释者对符号所代表的对象产生的理解、感受和认知,如欣赏舞蹈作品时,观众会根据表演者的舞蹈动作群所代表的对象进行感知和体悟,生成某种解释,也即意义。如景颇族“目瑙纵歌”,男子手握长刀、女子手持扇子或手帕跟随“董萨”(即巫师)舞蹈,舞蹈者膝盖自然弯曲并带有左右微颤,脚步动作稳重有力、整齐划一,手臂左右小幅度摆动,上身随之俯仰等为其动律特点,场面调度有蕨叶纹形、对角线形、直线形、圆形等,这些调度分别表示不一样的意义。随着舞蹈动作的进行,当调度为蕨叶纹形(符号代表物)时,它代表的是一种蕨菜植物(对象),景颇族祖先在忍饥挨饿的迁徙过程中,蕨叶就成为景颇族祖先的食粮(解释项),所以景颇族人民以此种方式来纪念它,脚步的沉稳加上调度的有序变化,让后代不忘祖先迁徙的不易,同时也告诫后代珍惜当下的幸福生活。笔者尝试用图2表示舞蹈中所透视的皮尔斯符号学“三元说”,以“目瑙纵歌”为例,先从一级符号解释项开始。

图2 舞蹈语言符号“三角关系图”

上图中,通过舞蹈动作、调度的变化,有它的所指物(对象),有解释项,这就构成了舞蹈语言符号“三角关系图”。解释项就是理解舞蹈语言符号的核心。如同皮尔斯所说:“一个符号……有其特定的接受者,也就是说,它在该接受者的头脑中创造了一个对应物,这个对应物或许构成一个更为高级的符号。我把由一个符号以如此方式创造出来的另一个符号称为‘解释项’”[7]。舞蹈语言符号的本质在于接收者对舞蹈动作的理解、感受和认知,它“不只是作为现实的一部分而存在着的,而且还反映和折射着另外一个现实”[8]。这个现实就成为了人们之所以传承某种舞蹈的原因。说到这里,我们看到了另外一种现象,即舞蹈语言符号解释项不止一个,它是无穷尽的、动态变化的,解释项(即意义)越多,舞蹈语言符号就越有意味性,接收者停留在解释项的时间越长,体悟就越深刻。这就是我们下面要谈到的舞蹈语言符号解释项的“无限衍义”。

三、舞蹈与皮尔斯符号学之无限衍义

皮尔斯认为:“符号解释项在原基础上变成一个新的符号,新的符号又可以产生新的解释项,以至解释无穷尽,符号就是我们为了了解另一事物而了解的代表物”[9]。舞蹈中符号解释项是层层递进和衍义的,前一解释项成为后一解释项的符号,以至无穷。我们常说,舞蹈表现的是“意指过程”,即运用人的肢体动作、表情、姿势诸媒介来表现意义的过程,在这一过程中,人的肢体动作、表情、姿势诸媒介就会被人为地赋予某种意义来指称某种对象,那么这些肢体动作、表情、姿势就成为能表达某种意义的舞蹈语言符号,当接收者理解了前一舞蹈语言符号所表现的解释项时,这一解释项就成为了后一舞蹈解释项的符号。我们在欣赏舞蹈时,首先是对舞蹈动作感性的认识,即视觉感知;逐渐到理解舞蹈表现对象的意义;再到体悟,即舞蹈文化属性的回归。

发源于云南省维西县澜沧江流域傈僳族的一种自娱性民间舞蹈——“阿尺目刮”,其意为“山羊的歌舞”,它的舞蹈动作通过三步跺脚、进退步后踢、三步跳吸腿、跳山羊、舞旋风、舞圆环等模仿山羊习性的动作发展而成 (其中包括调度、服饰、音乐诸媒介的联合编码),典型的山羊形象被接收者感知(对象),接收者就会产生相应的解释项,如傈僳族衣食住行离不开羊(羊皮服饰),羊能带给他们吉祥等解释衍义。所以,舞蹈意指表现过程就成为了符号活动过程。正如皮尔斯所认为的:“符号不断发展变化,不断产生新的符号,从感性符号到逻辑符号,从逻辑符号到理性符号,永无止境,符号活动过程代表人类的认知过程”[2]。舞蹈语言符号同样遵循此种规律,从感性符号的接收,到逻辑符号的理解,再到理性符号的认知,每一过程都经过了人的思维、认识和交流的过程。但舞蹈语言符号的接收又有其特殊性。

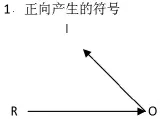

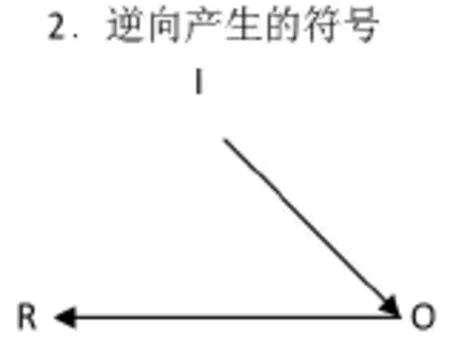

王铭玉先生将符号分为两种,一种是正向产生的符号,一种是逆向产生的符号,从而得出下列两种符号图形,R 表示符号代表物,O 表示对象,I表示解释项,如图3和图4。

图3 正向符号产生关系图

图4 逆向符号产生关系图

上图中,正向产生符号由符号代表物指向对象,再指向解释项,逆向产生符号则恰好相反,联系舞蹈语言符号推出:R 表示舞蹈动作、表情、舞蹈结构(包括队形、调度的变化)、音乐、服饰、道具等媒介构成体,通过这种多媒介构成体代表对象,对象又能反映解释项;逆向产生的符号则开始是由解释项推出对象,通过对象表现多媒介构成体——舞蹈素材实体。笔者发现,在舞蹈中,正向产生的符号一般体现在接收理解过程(即观众及自身),而逆向产生的符号一般体现在创作表现过程 (即编导及演员)。

舞蹈是通过人的肢体动作在时间和空间中的动态表现,它表现的内容(即意义)是随着舞蹈动作的进行不断丰富的,即我们说的“意义补充过程”。每一个接收者由于文化背景、个性差异、审美习惯、解释语境的不同,会对同一舞蹈语言符号产生不一样的解释项,笔者将这种现象称为舞蹈的“多模态解释衍义”。如流传于云南省楚雄双柏县的彝族老虎笙传统舞蹈,它的符号解释项衍义体现得尤为明显。老虎笙是一种傩舞,每逢正月虎节,彝族罗罗人把自己装扮成老虎的模样,身上涂绘虎纹,舞蹈动作以模仿老虎生活习性动作和模仿人稻作活动为主,如开门(老虎起身)、垫脚、勾脚、找食、找伴、搭脚、搓脚、亲嘴、擦屁股(交配)、虎跃、穿花(调度)、龙摆尾(退场),共12 种舞蹈套路; 模仿稻作活动的舞蹈内容有10 种套路,分别是背粪、犁田、耙田、耥田、播种、拔秧、栽秧、薅秧、收割、打谷。前面说道,舞蹈语言符号由能表达特定意义的舞蹈动作组合构成,这里将老虎笙舞蹈中模仿老虎生活习性的多个动作组合视为舞蹈语言符号,笔者尝试性推出彝族老虎笙舞蹈“多模态解释衍义”①关系图,如图5。

图5 舞蹈语言符号“多模态解释衍义”关系图

上图中,笔者将解释衍义分为两个部分,其一是创作表现过程;其二是接收理解过程。老虎笙舞蹈中,表现老虎生活习性的舞蹈语言符号就是由12 种舞蹈套路组成。在创作表现过程阶段,发送者即老虎笙舞蹈表演者,通过舞蹈语言符号代表对象(老虎)和表示解释项(虎崇拜、虎图腾),解释项又反映着对象。舞蹈在表现过程中(即与接收者的接触),接收者根据对符号源点的符号(即展现在接收者面前的舞蹈语言符号)感知,通过不同解释语境产生相应的解释项,这时,根据接收者的不同理解程度,解释项就会产生衍义,形成解释项1、解释项2,……,解释项N,同时反映着对象(老虎)。接收者在感知、理解和认知的思维活动中,产生的解释项衍义又会回归舞蹈语言符号的本源,即文化属性的回归,因为舞蹈中舞蹈语言符号的解释衍义最终都会趋向这一民族特有的精神特质。如老虎笙舞蹈的解释衍义必将回归到彝族图腾崇拜、祈福禳灾等意义上。

苏珊·朗格认为:“词仅仅是一个记号,在领会它的意思时,我们的兴趣会超出这个词本身,而指向它的概念。词本身仅仅是一个工具,它的意义存在于它自身以外的地方。一旦我们把握了它的内涵,或识别出属于它的外延的东西时,我们便不再需要这个词了”[10]。在理解舞蹈语言符号解释衍义过程中,我们会发现:有时候舞蹈动作群所表示的对象我们无法知道,但是我们能理解它的意思。这就比如,我们听不懂根据仓央嘉措改编的歌曲,但是我们能从歌曲中感受到安静、祥和、圣洁的独特意境,仿佛感受到仓央嘉措的灵魂,即佛性。在皮尔斯符号学中,我们将这种现象称为舞蹈语言符号“跳过对象直趋解释项”[1]102。如德国现代舞第一夫人皮娜·鲍什(Pina Bausch)的《春之祭》,我们虽然不了解它表现的对象(或是因为文化差异、审美习惯的不同),但是它的那种欲望、激情、力量,将情感、主题及思想深刻地表现了出来,震撼着在场的接收者。这时候舞蹈语言符号所代表的对象似乎就不那么重要了。可以说,舞蹈语言符号跳过对象而直接指向解释项,是我们从符号学角度理解舞蹈语言符号解释衍义的另外一种思维方式。那么舞蹈语言符号与其所指对象又有什么关联存在呢?

四、舞蹈与皮尔斯符号学所指对象关系分析

前面说道,每个舞蹈语言符号始终处于符号代表物、对象、解释项三位一体的关系中,从符号与所指对象的关系划分,符号可分为像似符号、指示符号、规约符号,舞蹈语言符号的对象是否也能进行像似符号、指示符号、规约符号的三分呢? 答案是肯定的。

在很多民族民间舞蹈中,如哈尼族的棕扇舞就有很多模仿动物形象的舞蹈动作,如白鹇展翅、猴子作揖、老鹰抓小鸡和老鹰拍翅膀等,仅仅是作为像似符号而代表某一对象,与解释项并无直接的关系,而符号与对象之间体现为直接关系,如图6所示。解释项通过符号表现出来而代表对象。如北美洲的红种人跳自己的野牛舞,正是在很久捉不到野牛而他们有饿死危险的时候,舞蹈动作多为模仿野牛的习性动作,舞蹈一直要继续到野牛的出现……[11]。从这一例子可以推出,解释项(食物)是存在于表演者认知思维过程中,通过模仿野牛动作来代表对象(野牛),这就是指示符号的特征,因而构成了另外一种符号关系图,它们之间存在直接的联系,如图7。解释项既能表示符号,又能反映对象。这种符号对象关系我们将其划为规约符号,这种关系的形成需建立在对某一民族文化有一定了解的基础上,它具有一定的约定俗成性,对于这种接收者我们称之为“文化局内人”。如云南花灯舞蹈中的“崴步”、朝鲜族舞蹈中的“鹤步”和傣族舞蹈中的“三道弯”等都属于此类,如图8所示②。

图6 像似符号关系图

图7 指示符号关系图

图8 规约符号关系图

笔者发现,在民族民间舞蹈中普遍存在这样一种现象:舞蹈语言符号的形成初期是像似符号,如原始人模仿某种动物的习性动作来间接地保护自己,这是出于人类本能的一种想象;其次是指示符号,有了像似符号因此有了产生指示某类事物的功能,甚或说指示某一种现象,如上文说到的跳野牛舞能带来食物,这里野牛舞首先就是以像似符号为基础,逐渐赋予了指示功能,即成为指示符号;最后是规约符号,经过了像似符号、指示符号的孕育,规约符号因此而产生,试想在民族民间舞蹈中那些规约的舞蹈语言符号,无一不是赋予了像似、指示意义之后,并在特定人群的心理意识中形成一种自然反射弧,这些动作组合再经过不断重复、动力定型而成为代表某一民族的特定的舞蹈语言符号。所以说,民族民间舞蹈语言符号的形成,经过了从像似符号,到指示符号,最终至规约符号的动力定型过程。

五、结语

我们常说,舞蹈注重的是表意和审美,表意则是从符号发出者的角度进行考察的,而审美是从符号接收者的角度进行感知的。表意过程就是符号活动过程,符号活动过程又代表人的认知过程。因此舞蹈从本质上说与符号学紧密连接。在皮尔斯符号学中,“符号活动是认知的过程”以及符号的“解释项”理论就是认知语言学的重要理论基础,因为它说明在符号代表物和对象之外还有个“解释”,也就是说,除了意识是世界的客观反映外还有人的认知作用,还需要人的解释。认知者从人与客观世界的互动中得到“感情的解释”(emotional interpretant)、“有力的解释”(energetic interpretant)和“逻辑的解释”(logic interpretant)[2]。同理,舞蹈语言符号的解释项表意和审美同样需要人的认知作用,需要有人的解释。在舞蹈的表意和审美过程中,接收者根据舞蹈语言符号代表物与其表现对象的关系,在与客观世界的联系互动中,逐渐从情感、认同、逻辑、认知和体悟等解释衍义上得到心灵的满足与感动。“从舞蹈中认知符号,从符号中感知文化”是研究民族舞蹈文化,提升其价值自信的一种新的视角,也许是一条捷径。

注释:

①“多模态解释衍义”概念启发于参加第十一届语言与符号学研讨会,赵毅衡先生对笔者的倾心相授,特此致谢。

② 该部分内容启发于笔者和王铭玉先生在第四届语言与符号学高层论坛的对话交流,特此致谢。

[1]赵毅衡.符号学原理与推演[M].南京:南京大学出版社,2011.

[2]郭鸿.索绪尔语言符号学与皮尔斯符号学两大理论系统的要点——兼论对语言符号任意性的质疑和对索绪尔的挑战[J].外语研究,2004(4):2-5.

[3]乌蒙勃托·艾柯.符号学理论[M].卢德平,译.北京:中国人民大学出版社,1990:17.

[4]郭鸿.现代西方符号学纲要[M].上海:复旦大学出版社,2008:54,52.

[5]王铭玉.语言符号学[M].北京:高等教育出版社,2004:123.

[6]卢德平.论符号的分类——皮尔斯研究札记[J].解放军外国语学院学报,2002(4):27.

[7]Peirce C S.Collected Writings[EB/OL].C.Hartshorne,P.Weiss & A.W.Burks(eds.),Cambridge,MA:Harvard University Press,1931-58//http://ishare.jask.sina.com.cn/f/33459026.html.

[8]钱中文.巴赫金全集[M].李辉凡,张捷,张杰,等译.第二卷.河北:河北教育出版社,1998:350.

[9]Charles Sanders Peirce,Collected Papers[C].Cambridge Mass,Harvard University Press,1931-1958,l2:303.

[10]苏珊·朗格.艺术问题[M].北京:中国社会科学出版社,1983:128.

[11]普列汉诺夫.论艺术[M].上海:三联出版社,1964:80.