一缕香入魂

2015-02-14沈嘉禄

文/沈嘉禄

一缕香入魂

文/沈嘉禄

这缕虚无缥渺的紫烟,穿越千年的沉醉记忆,款款飘来眼前,弥散于神州大地,又潜至书斋、画室、茶寮、客厅,以及幽深的会所……在这里,我愿以最大的善意来打量并追逐这缕轻烟。曾经的清雅闲事,在多元文化交集交会的当下,我们只能用“共享”两字来排解一番,而“共享”的过程,也呈现出值得自我安慰的文化景观。

一

香是人类数千年来的良伴,几乎所有的古老文明,都曾开发出自成一格的用香文化。埃及是最早用香的民族,用香记录在公元前三千年左右就出现了,除了古波斯富贵人家在自家花园里种植芳香植物以彰显其地位外,还将此提升至宗教层面,他们从阿拉伯和索马里沿海地区引进芳香类树木,在宗教仪式中焚烧。古巴比伦人为了在祈祷或占卜中引来神明关注,也形成了焚香的习俗。印度教、日本神道教、犹太教等,都有焚香礼拜的习俗。基督教也有用香的历史,在《圣经》里就有近三十处关于香料、调香的应用记载,其中一则提到,在东方三贤送给刚降生的耶稣基督的礼物中,就有两件是珍贵无比的香料。中国的道教和佛教都用香,至今仍是香烟缭绕。

中国有着绵延数千年的香文化,从商周用于祭祀、战国汉魏晋的熏衣燎室、隋唐礼佛熏制,及至两宋元明文人香事习静参悟等各种用途,由简而繁,逐渐旺盛。

自汉武帝灭匈奴、通西域,及东汉光武帝伐南越后,海外之香料源源不断进入中原。其中最为主要、应用最为广泛的几种香料包括苏合香与龙脑香,为今人熟悉的则是沉香,产地在南亚、东南亚各国及我国广东、广西、云南、海南等地。还有一种今天很难见到的乳香,主要生产于热带沿海山地,分布于红海沿岸至利比亚、苏丹、土耳其等地。

以上四种汉代至南北朝所采用的熏香料均为外来香料,大部分由东南亚进入中国,少量由西域引进。由于外来树脂类香料的大量输入,也推动了熏烧方式的改变。自战国出现熏炉,西汉早期由本土所产茅香、辛夷、高良姜等草本类香料直接焚烧,故炉形多以楚式的多孔扁圆形豆式熏炉为主,而到了西汉中期开始大量出现炉身较深的博山形熏炉。西汉中期以后流行的博山炉使用的焚熏香材为多种香料粉末调制的复合香料,已非战汉之间使用的直接焚烧的简单方法,而是熏香时使用专门制作的香炭来熏烤。合香,是用香史上的一个重要突破,由人工调制香料来达到人们对自然单一香味的改变,并且由香炭来熏烤从而改善烟气对香味的破坏,熏香的发展至此走向蓬勃与成熟。

魏晋南北朝承两汉熏香之盛,并有很大发展,与这一时期世人奉行佛道两教、崇尚清谈的时风也相吻合。香之妙用更上一层,闻香成为了参禅悟道的一个门径。唐朝堪称中国历史上之盛世,用香之盛与国之财力、丝绸之路畅通及与西域诸国大量的贸易有关。丝绸之路中西交会的重要节点之一吐鲁番,就是乳香、安息香、冰片、苏合香、绛真香等贸易的集散地,且规模甚巨。

而在宋代,皇宫贵族于各类庆典、祭祀、雅集、宴会、出行等无不用香,“烧香点茶,挂画插花”这四般闲事,已然成为宋代贵族、官僚、文人雅士日常生活中不可或缺的乐趣。专门研究香的来源、载体、工具和制香法的各式香书、香谱也在此时出现。宋代在科学技术、思想学术、文学艺术等各个领域无不迸发出灿烂夺目的创造激情,也将香文化推向了高峰。陈寅恪因而有“吾华古代文化于赵宋而臻于造极”之论。

炉内香灰(摄影:潘文龙)

明代农业、手工业、商业均有较大发展,文人用香的程式规范也进一步成熟,这在《香乘》、《考槃余事》、《遵生八笺》、《长物志》等典籍中有详细记载。及至清代,香事似乎走入山穷水尽的境地,祭祀性、礼仪性用香仅限于宫廷,道咸以后,由于战火四起,这项需配合雅致与闲情的风雅之事,无可奈何地湮没于刀光剑影之中了。不过,虽然精致的品香文化在俗世的因缘逐渐断裂,但对于渴望离苦得乐的芸芸众生而言,轻缓飘缈的馨香,仍是他们寄托情怀的依藉。因信仰之故,佛教倒能以它强调的趣向和清净解脱的用香仪规,深刻影响汉民族集聚区域的芸芸众生,使香的传承历久不绝。

建国以后,随着生活方式的改变,文化人的生活与风雅诀别,这炉沉香屑也随风而去了。我曾经看到有关报道,2004年,一个日本香道代表团访问南京,过程相当寂寥。2005年9月20日,上海市政协副主席石四箴在市政协文化俱乐部会见了以松崎雨香家元为团长的日本香道代表团一行,也只是清谈而已,在上海居然找不到与访客华山论剑的高手。

二

谈及香道,香界人士无不对刘良佑先生肃然起敬并深怀感念。刘先生是台湾逢甲大学历史与文物管理研究所教授,数年前应邀在上海博物馆作研究工作,业余时间为自己制定的研究重点则是挖掘整理中国的香文化。2003年,刘教授提前办了退休手续后移居上海,在徐家汇附近购房置家。

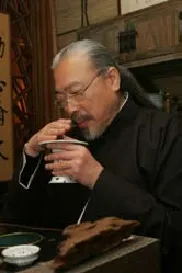

我有幸多次造访刘府,刘教授精心营造的雅致环境令人流连,古典家具和小巧玲珑的江南园林构成了一个非常传统的居家空间。茶几中央是刘教授自己烧制的仿宋汝窑香炉:一朵盛开的荷花,盖子是一只亭亭玉立的翠鸟,若有若无的香气从鸟吻中逸出。啜了明前新茶,宾主移至另一间园景小室,他又开了一瓶法国波尔多红葡萄酒。我素不善饮,才几口就脸红了。“有点晕吧,正是闻香的最佳状态。”刘教授笑得有点玄秘。

轻移四扇雕花门板,进入香室。香室的要求是透气而不通风,壁纸是以植物原料制作的,墙上悬了一面羊皮鼓和一张黑漆古琴。皮鼓素面朝天,刻录了草原上的呐喊。古琴型制规矩,琴面“蛇腹”清晰,看来年纪不小。一张徽作榉木束腰四仙桌上罗列着香具,一手可握的品香炉均为刘教授自己仿制的官、汝、定、均,外加龙泉,釉面温润如玉,分别用来品鉴不同的香。还有同样材质的取火罐、香炭盒、香盒和香渣碟。由整块纯银打造而成的七孔香插筒还是南宋的遗物,包浆幽亮,分别插着紫铜竹节款式的香匙、香夹、押灰扇、探针、顶花、灰铲、香帚。

刘良佑教授在品香(摄影:潘文龙)

刘教授从一个玻璃瓶里取出一段香料示客,长约八寸,木质密致,乳白带黄,从外形看与一般的白木无异。然后他拿起一把名为“云音”的大马士革钢刀,在香料上割了一片比指甲略大的木片,放进闻香炉内。据他说,香料的切割也至关重要,顺向、逆向、横向所获得的不同纹理会造成香气的差异。

此前炉内已经铺了用松针和宣纸煅成的灰,埋入一小块点燃的木炭,刘教授挟了香料盖在炭块上面,埋灰后再用灰押轻轻押出放射状花纹的“小山”,循序渐进,纹丝不乱,操作时神情非常专注。此时,宾主四人已按礼仪坐定,我年少,居末座。

品香炉的传递是顺时针的,主人用左手传至主客的右手,客人右手接过来,闻香三次之后再用左手传于下一位的右手。一种古意盎然的仪式感让我兴奋不已,但正襟危坐——这是必须的。

当这只仿官窑品香炉传到我面前时,我的手在微微颤抖。按照刘教授的垂范,我右手紧紧握住香炉的颈,左手虚握成蒙古包状,盖住香炉口大半,移至鼻下,深深吸入,一股幽然古雅的香味迅速渗入体内又从脑门逸出。我闭目凝神,脸向左侧,再将鼻腔内的余气排出。

“体会,再体会。”我瞥了一眼左侧的刘教授,他脸上写满了期待和鼓励。其实不用他暗示,我的记忆在刹那间苏醒了,我仿佛身附羽翼,腾空而起,翩然穿过经幡飞转的雪域高原,置身于大昭寺香烟缭绕的经堂。

清幽缥缈的头香过后,第二次为本香,遥襟甫畅,逸兴遄飞,第三次为尾香,回味悠长,诗意盎然……

“再过一会儿,你又会闻到另一种香味。品香的神奇就在于在半小时内,你能体会到不同的气息。香是有生命的,它在燃烧的过程中不停与你对话,你用心与它沟通,它就会无保留地回报你。”刘教授如是说,品香炉开始新一轮的传递。

品香炉内只有香气散出而看不见一丝烟雾,有烟者不能算是好香。宋诗里早已说明白了:全在炉烟未发时。一炉香闻毕,换上另一种香,继续我们美妙的香气之旅。但要我具体形容那种气息,却是相当费力的事。

按照日本香道的规矩,在闻香过程中,要即时在裁成狭长条的香笺上写下心得。由于香的气息捉摸不定,一开始可以借用西湖十景来比喻,后来才用偈句来表达。但要做到准确而富有诗意,就需要灵敏的感官和丰富的想象力,还有诗性的表达能力。刘教授将他自己累积多年的香笺给我看,往往是一个单词后,再用一句诗来解释。能写好香笺,才称得上是闻香已久的“香客”了。

宋代铜鎏金莲花形香炉(摄影:潘文龙)

明代掐丝珐琅鸳鸯香薰一对(摄影:潘文龙)

三

上世纪七十年代,刘良佑教授在台北故宫博物院任职,参与清代宫中档案的建档工作,有机会博览故宫典藏,并参照实物研究明清瓷器、珐琅彩器、玉器、雕刻等。1978年离开台北故宫后,他先后在多所大学执教。

至于香道研究,据刘教授自己说,真正全身心的投入,其实是在九十年代中期。但短短数年之后他便拿出了《灵台沉香——中国传统品香文化与嗅觉之美》、《品香之道》、《香学会典》等香文化专著,被台湾香界公认为“香学第一人”。他曾追寻宋人丁谓的流放足迹,到当时被称为天涯海角的海南岛——那是中国历史上主要的沉香产地,见证了沉香的采集与制作;他还循着宋代海外香药贸易的路线来到越南、柬埔寨等香料集散地,在香铺内外研究来自各地不同香木的细微差异;他根据不同的原料配制、试验各种香方,还在民间寻找轶散已久的古配方,希望复原历史场景。对于已为人们陌生的品香工具,他基本上是沿袭古制,但也在确保传承准确性的同时加入了创新与实用的元素,融入了现代人的嗅觉美学。对于品香的方式和工具,也再三修正、改良,并申请专利。这一切都是为了确保香学在中国的正统地位,重建香学程式礼仪。

“真香难寻啊!”有一次我问起寻香过程,他感慨地对我说,“中国的海南、广东、广西一带曾是香的产地之一,以出产莞香树的沉香为主,现在几乎绝产了。泰国、新加坡、越南、老挝等国才是世界香料的主要集散地,但市场上能看到的货都一般,如有熟人介绍,取得香铺老板的信任,才能进入内室一窥顶上、甲级等上等货色。至于极品、特级等最高级别的香,一般是深藏闺中人未识,能亲眼一睹是极大的幸运。”

“上等香的采购过程也很独特,先由客人闻香,然后取纸自报价格。如果你的报价高得离谱,会被业内人士看不起,报得过低,也有辱主人,因此没有扎实的专业知识是不敢下单子的。一段上等香料面市的七天内,不断有专家来闻香,思考再三后下单子,七天后买家聚集一堂,当场开标,胜出者接受大家的祝贺。”刘教授告诉我,他曾在新加坡以每公斤二十八万美元的单价购得一段顶上棋楠香。

此外,刘教授还经常在香港拍卖会上举牌竞标。他请师母罗曼莉女士找出一件银地金花紫棋楠手串让我见识,那是他几年前从香港拍卖会上竞拍来的,十八颗圆润的紫棋楠珠,穿了网格状的金线,每颗纵横穿行的二十股金线再穿起一百多颗比米粒还小的珍珠。如此精妙的掐丝工艺,我还是第一次领教,着实叹为观止。有一次他还意外拍得一件清代的棋楠扳指,素面素心,连同一个小巧的錾花银盒。扳指的材料多为白玉和翡翠,也有用犀角或象牙做的,用棋楠制成的极为罕见。打开银盒时,一股奇香直冲我的脑门。刘教授笑着说:“我们割点下来品一品?”也不管我极力阻止,即从板指底部割了一点投入香炉内,一时间山花烂漫。

四

刘教授曾向我透露,欲在上海发起组建一个香学研究会,等搞得有点眉目后,再组织起学术界的力量,准备申报世界非物质文化遗产。“不能让日本人抢在前面,香学的源头在中国,香学的典籍在中国,研究中心也应该在中国,大陆与台湾的香学研究者应该多多交流,加强合作。民间层面,从收藏、玩赏入手,也应该进行研究,而不是单纯的玩赏和投资。”

刘教授特别提醒我:“香学是一门学问,是一门在饮食男女之外、重在修身养性的学问,它需要一个和谐安康的大环境。盛唐是一个国力强盛、对外来文化兼容并包,且佛教得到大发展的时代,熏香在那时可能就十分普遍了。接下来是宋代,由于士大夫对物质生活的高标准严要求,又从精神层面着力倡导和提升,中国传统文化中的琴棋书画以及美食、酒、茶文化等都完成了奠基,呈现出博大雄浑的态势。熏香至此也成了一门艺术,达官贵人和文人墨客经常相聚闻香,并制定最初的仪式。唐代鉴真东渡,不仅把佛教传到日本,同时也带去了与佛教有密切关系的熏香文化。”

他又告诉我:平安时代以后,香料在日本贵族中用得比较多,他们经常举办“香会”或“赛香”的熏香鉴赏活动,这是“唐风”经由“和风”熏化而形成的一种风尚。日本古典名著《源氏物语》中就多次提到熏香盛会。到了足利义政时代,熏香演变成按照一定方式“闻香”的风俗,逐渐形成日本的“香道”。特别是享保年间的《香道条目录》一书问世后,香道取得了飞跃性的发展。但是日本本土并不产香,每年要进口大约五百吨棋楠和三十吨沉香。

今天,日本的香道有一百多个流派,大体分为“御家流”与“志野流”。前者是贵族流派,图风雅,重气氛,香具豪华,程式繁中求柔;后者是武家(士)流派,重精神修养,香具简朴,程式简中有刚。在日本,习练香道被视作一门神秘深奥的艺术,从最初的闻香,第二年练香灰造型,到第三年进入综合练习,经过四年修炼才可获得“初传”证书,若晋升为师范“皆传”级则需要十五年,升到“奥传”一级就需要二十五至三十年啦!

“中国文化的发生与传播,如一条大河,汇集了无数个山头的源流之水,又在奔向大海的过程中分成无数条支流,不可阻挡地流向世界各国,这是大好事,但有些门类的文化研究中心目前却不在中国,我们部分丧失了话语权,比如敦煌学,再比如香学和大漆艺术,它们在日本得以传承与发展,本土化的工作做得也极好,西方人以为这是他们的文化,这是误会,也是我十分不甘心的。”刘教授说。

后来我又多次应邀去刘府品香,程序依旧,品茶、喝酒,甚至欣赏几轴古画,看看他家院子里的丑石和红豆杉,坐下后再听刘教授天马行空地闲聊。有一次,我请一位摄影记者去拍照,刘教授还特意穿了一身玄色的长衫在门口迎候,好一位玉树临风的美髯公!

每次离开雅香缭绕的刘府,我都有一种超然物外的感觉。在刘教授的点拨下,我对香道的理解也在加深。我觉得所谓香道,就是通过眼观、手触、鼻嗅等闻香形式对名贵香料进行全身心的鉴赏和感悟,并在略带表演性的程式中,坚守令人愉悦和优雅的秩序,使我们在那种久违的仪式感中追慕前贤,感悟当下,享受友情,珍爱生命,与大自然交融于美妙无比的寂静之中。

令人痛惜的是,2007年夏天,刘良佑教授与刘师母带着几个朋友及学生去青海高原采风,因酒后突发脑溢血,在美丽的高原意外结束了精彩的人生。一个鲜活的生命,六十一岁的生命,过早地离开了这片他深爱着的大地。

五

令人稍感宽慰的是,受刘良佑先生在上海亲炙的多位学生,经过数年研修,承传衣钵,在香文化研究方面成绩斐然。吴清先生是他的玄字辈门生,这几年在推广香文化方面用心颇深。

2011年初春,在吴清先生的努力下,台北中华东方香学研究会在上海汾阳花园举办了一场隆重的品香会,参与香席演示的研究会成员大多是刘教授的天字辈学生。为时两个小时的品香活动,素雅淡然,文质彬彬,古色古香,春水微澜,海峡两岸的香客在闻香过程中两心相契,增益情感,品香活动结束后再对各自所书的香笺作一番鉴赏,执手相视,依依话别。人散后,一抹斜阳洒满草坪,一室雅香久久不去。

2014年早春,吴清还与韩回之先生共同策划,在嘉定韩天衡美术馆举办了“澄怀观道——历代文人香事文物特展”。此展在香界引起轰动,也吸引了众多香文化爱好者,在香文化复兴的历程中值得记上一笔。

自先秦两汉以来留下了大量的香学文化遗产,是一座巨大的香文化宝库,需要我们后人来研究学习并发扬光大。中国人在闲暇中品香、吃茶、抚琴、吹箫、挥毫、吟诗等所获取的那种乐趣,或称之为闲情逸致,构成了中国人优雅文明的历史,体现了中华民族的生活智慧。闻一多先生喜欢焚香默坐,认为那是东方人特有的一种妙趣,他特别欣赏陆游的两句诗“欲知白日飞升法,尽在焚香听雨中”。中华民族的传统文化基因毕竟存留在每一位华夏子孙的血脉中,愿在中华文明复兴之时,香火重续,香席再聚,有更多的爱好者悟入香妙、馨香永续。