西安市土地综合承载力可持续利用评价*

2015-02-13滕宇思夏维力

滕宇思,夏维力

(1.西北工业大学 管理学院,西安710072;2.西安理工大学 人文与外国语学院,西安710048)

区域土地综合承载力是指在某一时期、某一区域内、在相对稳定的某种生态环境、科学技术和经济社会发展条件下,该区域内的土地资源对人类各种经济和社会活动支持能力的限度[1].土地综合承载力对评价一个区域的发展前景具有重要的反映、指示和引导作用.在城市化进程高速发展的今天,研究土地综合承载力对提高土地利用效率、发掘土地综合利用潜力、保障土地资源的可持续利用都具有重大意义.

中国关于土地综合承载力的研究开始于20世纪80年代,虽然起步较晚,但成果丰富.王书华等[2]从经济技术支撑系统、社会支撑系统、生态环境支撑系统和水土资源支撑系统4个方面选取了30个指标研究中国东部沿海地区的土地综合承载力.李兰图等[3]运用因子分析法、聚类分析法,从水土资源、生态环境、经济技术以及社会发展4个方面选取14个评价指标对1994~2008年江苏省13个城市的土地综合承载力现状和变化趋势进行了综合评价.研究结果表明其土地综合承载力总体不断提高,而影响土地综合承载力的重要因素是经济发展水平.周瑞平[4]在研究呼和浩特市土地综合承载力时,从生态环境承载力、水资源承载力、土地资源承载力和地质环境承载力四个方面选取了16个评价指标构建评价指标体系,采用专家咨询法、层次分析法、综合模糊评价法对土地综合承载力分级,结果显示市区和土默特左旗等县的土地综合承载力最高,武川县最低.对现有文献回顾和梳理后发现,学术界关于区域土地承载力的研究,虽然成果较多,但一方面,土地承载力的定义和侧重点各不相同,并不能全面衡量区域资源环境承载力;另一方面,当前的研究主要集中在单因素承载力方面,注重基于粮食安全底线的耕地人口承载力估算、基于土地资源生物产量的潜力估算、劳动力承载力估算等,并不能充分反映某一区域的真实承载能力.

西安市不仅是西北地区人口最多的城市,也是经济总量和现代化程度均位居前列的中心城市,又是西北地区重要的交通枢纽,同时也是丝绸之路经济带新起点和桥头堡的重要承载区[5].近年来,随着城市化进程的迅速发展、经济的快速增长、城市建设的不断扩张以及城市人口规模的加速膨胀,西安市的土地综合承载力面临着日益严峻的挑战.人口和经济能力是否能够适应土地资源可承载的阈值,已经成为西安市未来可持续发展的重要因素和先决条件.因此,文中选取土地资源对生态环境、经济因素和社会因素的承载力作为研究对象,采用综合评价法对西安市2001~2012年间的土地综合承载力进行评价研究,同时运用线性回归模型模拟其2013~2025年的土地综合承载力动态变化,对其土地综合承载力的可持续利用进行预测和评价,以期为西安市未来的土地可持续利用和城市的可持续发展提供借鉴和参考.

1 研究区概况与数据来源

1.1 研究区概况

西安,又称长安,是陕西省省会,位于我国地理版图中心,黄河流域中部的关中平原,东经107°40′~109°49′,北纬33°39′~34°45′,南起北秦岭山区,与宁陕县、柞水县、佛坪县相连,东北跨渭河平原,毗邻咸阳市,东依西岳华山,西北则与太白山及黄土台塬相接,南北长约116公里,东西宽约204公里.市内平均海拔约为424米,总体上,地势东南高,西北与西南低.由于暖温带半湿润季风气候,西安市全年四季分明,气候温和,年平均温度14.3摄氏度,年均降水量约600毫米.境内共有54条河流,大多由南向北汇入渭河.至2013年底,全市共辖9区4县,总面积约为10108平方公里,其中市区面积约3852平方公里,常住人口达858.81万人[3].其中,土地利用状况以农用地为主,占总土地面积的82%,建设用地面积占15%,未利用地面积约占3%.

近年来,随着城市的发展,西安市的建设用地面积不断增加,增长幅度年均约2%;而耕地面积则呈现持续下降的趋势.目前,西安市的耕地面积约为29万公顷,仅为1992年面积的77%.在城市化不断推进的背景下,保障耕地和基本农田、提升农业产出效益,保障城乡建设必要用地,实现土地节约集约利用,促进城市自然生态环境建设,是当前西安市土地发展面临的主要问题.

1.2 数据来源

文中的研究数据主要来自《西安统计年鉴(2002-2013)》[6],《中 国 城 市 统 计 年 鉴 (2002-2013)》[7],《中国城市建设统计年鉴2013》[8]和《中国统计年鉴2013》[9].部分无法从统计年鉴等文献中获得的数据将采用线性回归模型求得指标的属性值.

2 评价指标体系与评价方法

2.1 评价指标体系构建原则

通过区域土地综合承载力的评价能够全面、准确的衡量该区域范围内土地资源对自然、经济、社会各系统的承载能力,以及各系统之间的协调发展程度.要实现这一目标,必须在设计指标体系和选取评价指标时遵循以下原则[2]为

第一,系统协调性原则.土地综合承载力包括土地资源对生态环境、经济因素和社会发展等多因素的综合支撑能力,其评价指标体系必然应该以多角度、系统化方式处理各子系统之间相互制约、相互影响的关系.

第二,地域共性与差异性相结合原则.在对区域土地综合承载力研究指标的选取,要同时兼顾区域的共性与该研究区域的独特性,在评价指标体系的设计时应充分考虑研究区域的自身特点和功能定位,突出和强调其对土地综合承载力的影响.

第三,层次性原则.土地综合承载力体系是一个由多因素构成的复杂系统,因此,对其评价的指标体系也应该具有相应的层次性.

第四,可操作性原则.在构建土地综合承载力指标体系时,不仅要考虑数据的易收集性,还要确保数据统计的真实性和实用性,从而实现该评价指标体系的实际意义和可操作性.

2.2 土地综合承载力评价指标体系构建

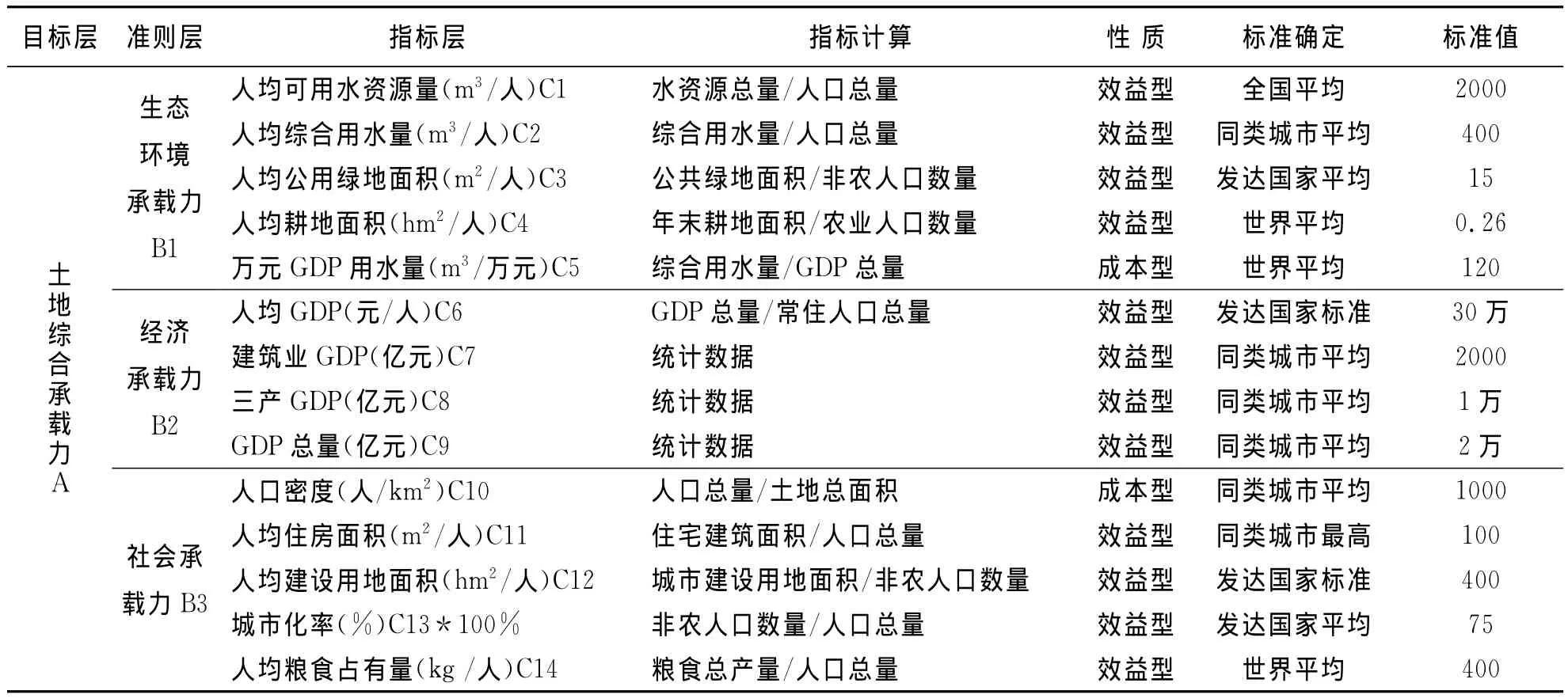

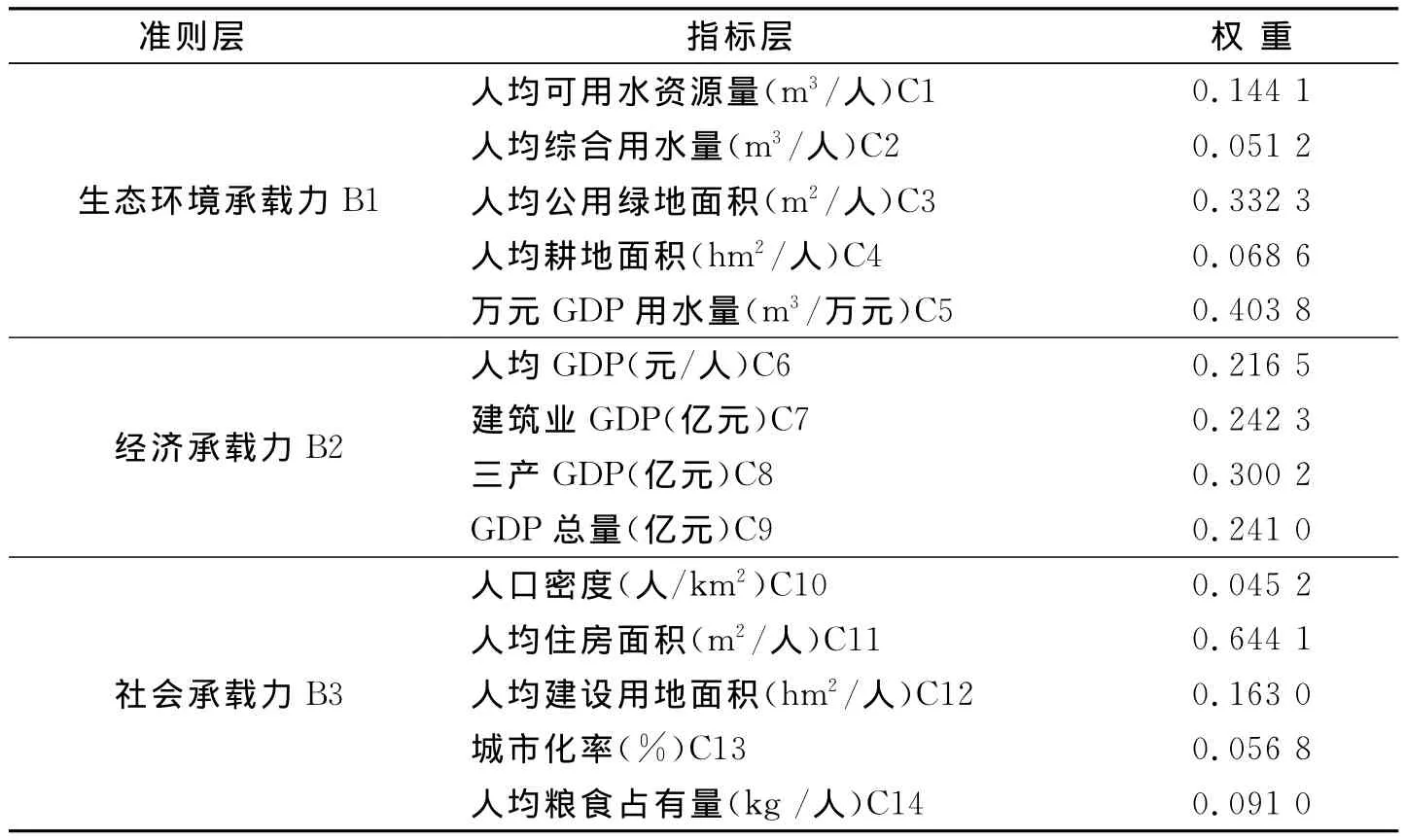

以土地综合承载力指标体系的设计原则为基础[10],根据土地综合承载力的内涵,同时结合研究区自身特点,文中将着重研究土地资源对生态环境、经济和社会发展的支撑作用,因此将选取这三个领域的指标构建西安市土地综合承载力评价指标体系,该指标体系包括三部分:生态环境承载力、经济承载力和社会承载力,见表1.

表1 西安市土地综合承载力评价指标体系Tab.1 The evaluation index system of land comprehensive carrying capacity in Xi’an

通过计算各子系统指标与其相应标准值的比值可测度某一区域内土地资源对各项指标的承载力指数,其计算公式为

式中:xi为某区域内土地资源对第i项指标的承载力指数,ci为第i项指标,sci为第i项指标所对应的标准值.

2.2.1 评价指标标准值的确定

由于测度区域土地综合承载力需要计算所选取的指标与标准值之间的比值,因此确定标准值至关重要,直接关系到评价结果的科学性和合理性.本研究各指标的标准值根据不同指标的特点确定.以人均耕地面积为例,世界平均的人均耕地面积目前是人类对地球的耕地资源利用的平均水平,我国的人均耕地面积量远小于世界平均值,是耕地面积严重缺乏的国家之一.因而对于这个指标,采用世界平均值较采用全国平均值更佳.以人均公共绿地面积为例,西安市属于我国的特大城市[11],应当与国内外同等城市进行对比.另外,由于我国国内特大城市的公共绿地面积相对国际都市普遍较小,因此选择典型发达国家特大城市的平均值作为对照标准较为合理.其他指标亦遵循此选择标准[12-13],见表1.

2.2.2 评价指标的标准化

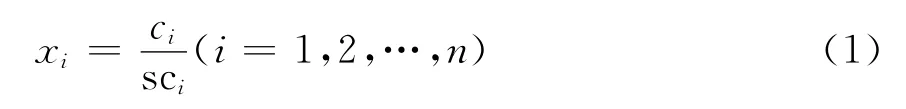

由于土地资源综合承载力评价涉及到生态环境、经济、社会等多方面因素,各因素评价指标都具有不同的度量单位,不便于评价.因此,为了消除不同量纲对评价结果的影响,在评价之前,必须对指标进行标准化处理,将不同量纲的指标转化为无量纲的标准化指标,数据在0~1之间,以便于用统一的方法进行综合评价.研究的评价指标主要分为成本型和效益型两大类,成本型指标指属性值与承载力呈负相关的指标,如万元GDP用水量;效益型指标则为属性值与承载力呈正相关的指标,如人均GDP.采用极差化进行指标的标准化处理,经过处理和变换的数据量纲统一为1,公式为

1)成本型指标标准化方法为

公式(2)和(3)中Zij为处理后的标准化数据;为原始数据;ximin、xjmin分别为Gj(Gj为第j类指标的集合)指标的最大值和最小值.

2.2.3 评价指标权重的确定

目前,指标赋权的方法主要有主观赋权法和客观赋权法两类[14].主观赋权法主要由专家的主观经验判断确定指标的权重系数,包括Delphi法、层次分析法等,这一方法研究时间较长,也较为成熟,但主要依赖于观测者的经验,受主观影响非常大.而主成分分析法、均方差法等客观赋权法则根据原始数据之间的关系,通过一定的数学方法来确定指标的权系数.这种方法不依赖人的主观判断,相较于主观赋权法具有较强的客观性,且更为准确可靠.其中,均方差权数决策法是反映随机变量离散程度最重要而又最常用的方法,其概念和计算方法都简明易懂,易于推广,并且计算出的指标权重系数精度高,更适用于多指标综合评价.本文采用客观赋权法中的均方差权数决策法确定各指标权重值,并对西安市土地综合承载力进行评价研究,计算步骤为

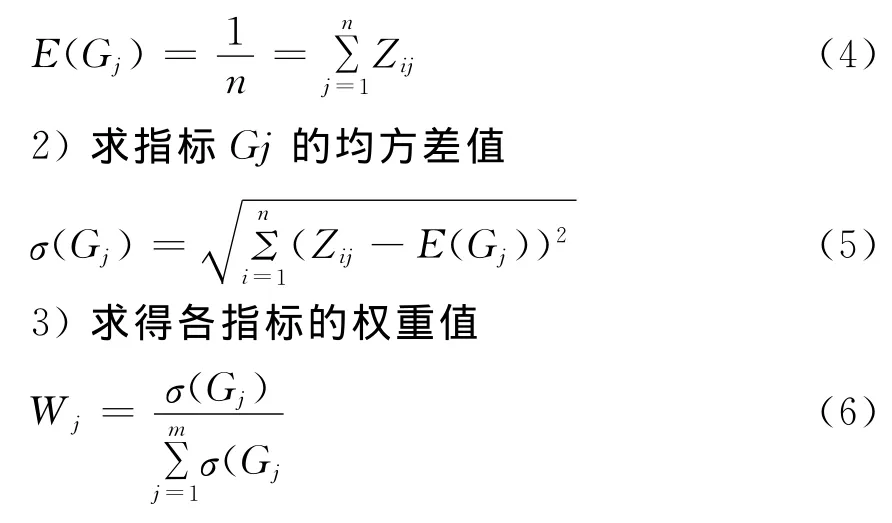

1)求各随机变量的均值

3 西安市土地综合承载力可持续利用评价

3.1 西安市土地综合承载力现状评价

根据已经构建的评价指标体系,对西安市土地综合承载力进行评价研究.首先运用式(2)~(3)对指标进行标准化处理,并采用式(4)~(6)对标准化的数据进行赋权,计算出各指标权重值见表2.其次,采用线性加权求和法进行多指标决策与排序,从而计算得出各子系统承载力指数以及西安市土地综合承载力指数Yi,其公式为

最后,取生态环境承载力、经济承载力和社会承载力的平均值计算出西安市土地综合承载力.

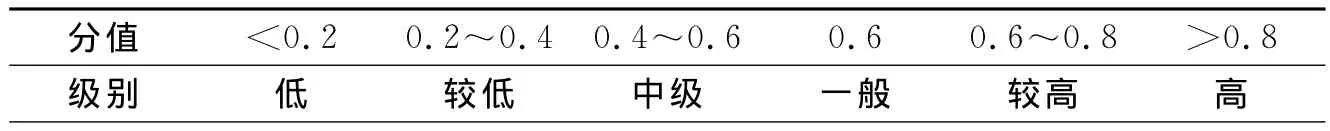

文中根据已有的研究文献,对土地综合承载力指数的评价标准进行了分级,以便对最终的承载力指数进行更加明确的评价,见表3.由于土地综合承载力取的是三个子系统承载力的平均值,其理想数值是1,因而适用于表3的分类体系.表中的分值在0~1之间,其分值越高,说明土地资源对人类各种活动的可承载能力越大.以0.6为标准分值,高于0.6表示土地资源承载力可以满足社会、经济、生态环境的可持续发展需要,而低于0.6则表明土地资源承载力已不能满足需求.

表2 西安市土地综合承载力指标体系权重值Tab.2 Index weights of land comprehensive carrying capacity in Xi’an city

表3 城市土地综合承载力分级评价标准Tab.3 Grading evaluation criteria of urban land comprehensive carrying capacity

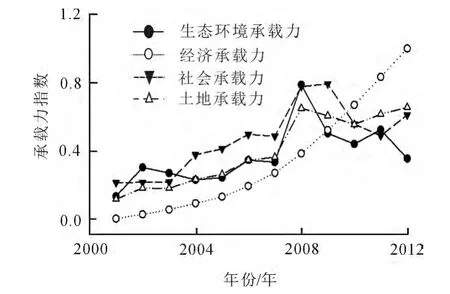

将表2中各指标的权重值代入式(6)计算得到2001~2012年西安市土地综合承载力指数及各子系统承载力指数如图1所示.

图1 2001~2012年西安市土地综合承载力及各子系统承载力指数变化图Fig.1 Index change of land comprehensive and each subsystem carrying capacity of Xi’an from 2001to 2012

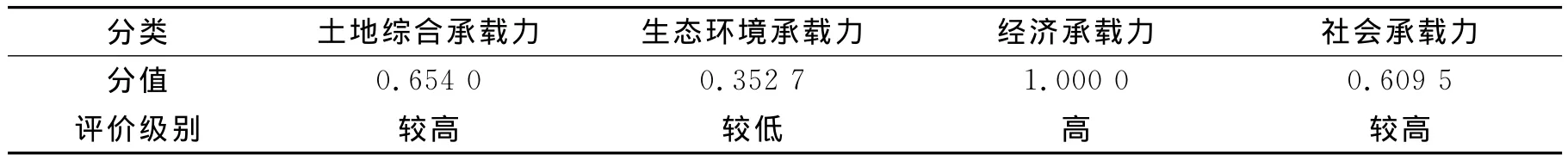

根据前述计算结果和表3的分级标准,可知2012年西安市土地综合承载力和各子系统承载力状态为:土地综合承载力指数为0.6540,处于较高级状态,能够较好的满足社会、经济和生态环境的可持续发展需要.其中经济承载力和社会承载力得分分别为1和0.6095,均处于高级状态,而生态环境承载力得分仅为0.3527,为较低水平,表明土地资源承载力并不能满足生态环境的可持续发展需要,未来需要采取相应措施,大力提高土地资源对生态环境的承载能力见表4.

从图1可知,2001~2012年,西安市土地综合承载力总体上呈现出低开高走的趋势,从2001年的0.114 2开始持续上升至2008年的0.648 4,随后出现了两年的下滑,至2010年下降到0.554 2.从整体上看,西安市的土地综合承载力指数在2001年至2007年间较为稳定,介于0.114 2和0.361 4之间;而在2008年出现了飞跃性的变化,2008~2010年稳定在0.554 2和0.654 0之间.从各分项承载力指数的变化来看,生态环境承载力指数的走向与土地综合承载力指数的发展趋势最为接近,在2001,2004~2007年间与综合承载力指数十分接近,数值之差小于0.03.两者的发展趋势在2001~2011年间也十分接近,仅在2012年生态环境指数有较大跌幅.社会承载力指数在2001~2003年间几乎没有变化,稳定在0.21附近,至2004年起开始波动增长,到2008年出现一个较大的跳跃提升,至2009年达到最大值0.792 3,随后在2010年出现了大幅下降,降低至0.556 2,在之后的两年又有所恢复.经济承载力指数起点最低,但呈现稳定上升趋势,其增幅接近指数增长,至2011年其指数超过了0.8,达到了高级状态.这说明在当前西安市的发展中,经济承载力发展优于社会承载力和生态环境承载力.

表4 2012年西安市土地综合承载力评价结果Tab.4 Evaluation results of land comprehensive carrying capacity of Xi’an in 2012

3.2 西安市土地综合承载力可持续利用评价

对西安市未来的土地利用方式进行预测,计算在现有发展趋势下土地综合承载力的变化,是西安市土地综合承载力评价的重要部分.文中根据2001~2012年承载力指数发展趋势,采用二次指数平滑法[15],对2013~2025年西安市各承载力指数的发展状况进行模拟,以推测其发展变化情况.

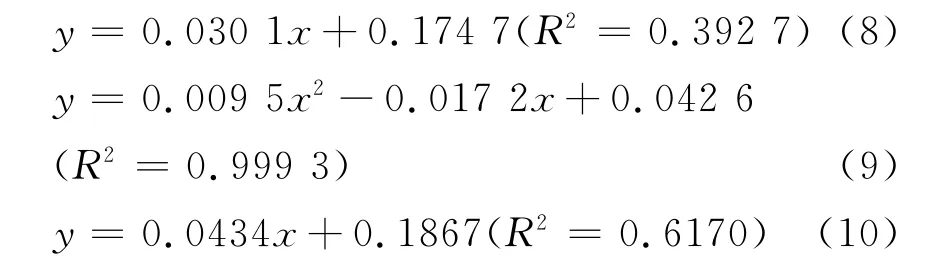

根据2001~2012年生态环境承载力指数、经济承载力指数和社会承载力指数的总体发展趋势拟合增长方程,预测生态环境承载力和经济承载力将会以线性趋势发展,而经济承载力指数则以接近指数增长的二次多项式趋势发展.拟合方程分别为

公式(8)~(10)分别为生态环境承载力拟合公式、经济承载力拟合公式和社会承载力拟合公式.由于生态环境综合承载力指数和社会承载力指数的变异较大,导致拟合效果较差,R2仅分别为0.392 7和0.617 0;而经济增长方式则规律性较强,拟合公式的R2达到了0.999 3.通过三者的综合绘制西安市2013~2025年土地综合承载力指数的演变规律如图2所示.

图2 2013~2025年西安市土地综合承载力指数变化图Fig.2 Index change of land comprehensive carrying capacity of Xi’anrom2013t205

由于土地综合承载力是三个子系统承载力的平均值,此外,承载力指数是基于当前同类城市的发展水平而计算的参数,在预测模型中,西安市的指数计算仍然依靠当前其他城市的发展水平.因此,预测中的承载力指数是有可能大于1的.预测的演变规律表明,生态环境和社会承载力指数将会以平均0.030 1和0.043 4的年增长率持续增长,同时在经济承载力指数增长的条件下,土地综合承载力指数也获得了持续稳定的增长.

4 结 论

根据文中的评价结果表明,2012年西安市土地综合承载力为0.6540,属于较高级别.在2001~2012年的12年间,西安市土地综合承载力总体上呈现出低开高走的趋势.而经济承载力的持续稳定上升与社会承载力和生态环境承载力的波动发展形成了鲜明对比,这二者的波动也造成了土地综合承载力的波动.此外,通过预测,在现有发展模式下,到2025年西安市的生态环境承载力指数和经济承载力指数将分别达到0.927 2和5.550 1,社会承载力指数也将升至1.271 7,而土地综合承载力指数最终会提高到2.583 0.从发展趋势上看,与迅猛发展的经济承载力指数相比,西安市的生态环境承载力和社会承载力发展较为缓慢,这对西安市的可持续发展十分不利.

因此,要进一步提升土地综合承载力,实现未来西安市的土地可持续利用,在今后的发展过程中,需要以经济、社会、生态环境协调发展为目标,着重加强生态环境的保护和社会环境的发展.主要应从以下几个方面考虑:

1)合理调整和优化土地利用结构.在现有经济不断发展进步的基础上,西安市的土地利用方式规划既要符合社会经济的发展趋势,也要符合社会环境的承载要求,一切利用方式都要满足生态系统的总体容量.

2)发展多元化经济,进一步提高城市的经济承载力.西安市应充分利用自身的区位优势、经济基础和科技实力,通过技术创新和文化、旅游等产业的开发,进一步完善自身的资源和区位潜能,促进经济发展,努力打造丝绸之路经济带的新起点,增强区域经济承载力.

3)加大城市市政建设力度,推动城市社会承载力的发展.合理调节人口规模、提高城市化率,增加就业岗位,并加大对城市基础设施和市政公共设施的改造和投资力度,建设面向丝绸之路经济带的国际化大都市,提升区域社会承载力.

4)提高社会环保意识,加强和改善城市生态环境.西安市还应着重改善城市生态环境,加强土地利用的合理规划与调控,增加城市绿地、林地等生态用地面积,从而改善区域土地的生态环境承载力.

通过对西安市各类承载力的巩固和提升,能够最终提高区域土地综合承载力,从而实现西安市土地可持续利用,保障城市未来的可持续发展.

[1] 郭志伟.北京市土地资源承载力综合评价研究[J].城市发展研究,2008,15(5):24.GUO Zhi-wei.Comprehensive Evaluation of Land Resources Carrying Capacity in Beijing City[J].Urban Studies,2008,15(5):24.(in Chinese)

[2] 王书华,毛汉英.土地综合承载力指标体系设计及评价——中国东部沿海地区案例研究[J].自然资源学报,2001,16(3):248.WANG Shu-hua,MAO Han-ying.Design and Evaluation of the Indicator System of Land Comprehensive Carrying Capacity[J].Journal of Natural Resources,2001,16(3):248.(in Chinese)

[3] 李兰图,陈文宽,孙丽娜.江苏省土地综合承载力时空差异分析[J].水土保持研究,2011,18(1):12.LI Lan-tu,CHEN Wen-kuan,SUN Li-na.Analysis of Temporospatial Variations of the Land’s Comprehensive Carrying Capacity in Jiangsu Province [J].Research on Soil and Water Conservation,2011,18(1):12.(in Chinese)

[4] 周瑞平,吴全,于艳华,等.呼和浩特市土地综合承载力区域差异分析[J].内蒙古师范大学学报:自然科学汉文版,2013,42(5):590.ZHOU Rui-ping,WU Quan,YU Yan-hua,et al.Analysis of Regional Difference of Comprehensive Carrying Capacity of Land in Hohhot City [J].Journal of Inner Mongolia Normal University:Natural Science Edition,2013,42(5):590.(in Chinese)

[5] 李传顺,孙建华,王晓军.将西安打造成丝绸之路经济带新起点和桥头堡的重要承载区[N].西安日报,2013-12-09(10)LI Chuan-shun,SUN Jian-hua,WANG Xiao-jun.Building Xi’an as an Important Bearing Area of the New Starting Point and Bridgehead on the Silk Road Economic Belt[N].Xi’an Daily,2013-12-09(10).(in Chinese)

[6] 西安统计局.西安统计年鉴2002-2013[M].北京:中国统计出版社,2002.Xi’an Bureau of Statistics.Xi’an Statistical Yearbook 2002-2013[M].Beijing:China Statiscs Press,2002.(in Chinese)

[7] 中国国家统计局.中国统计年鉴2013[M].北京:中国统计出版社,2013.National Bureau of Statistics,P R China.China Statistical Yearbook 2013[M].Beijing:China Statiscs Press,2013.(in Chinese)

[8] 中国住房和城乡建设部.中国城市建设统计年鉴2012[M].北京:中国计划出版社,2013.Ministry of Housing and Urban-Rural Development,P R China.China Urban Construction Statistical Yearbook 2012[M].Beijing:China Planning Press,2013.(in Chinese)

[9] 中国国家统计局城市社会经济调查司.中国城市统计年鉴2002-2013[M].北京:中国统计出版社,2002.Urban Social and Economic Survey Department of National Bureau of Statistics,P.R.China.China Urban Statistical Yearbook 2002-2013[M].Beijing:China Statiscs Press,2002.(in Chinese)

[10] 岳晓燕,宋伶英.土地资源承载力研究方法的回顾与展望[J].水土保持研究,2007,14(4):254.YUE Xiao-yan,SONG Ling-ying.Research Review and Prospect of Land Carrying Capacity [J].Research on Soil and Water Conservation,2007,14(4):254.(in Chinese)

[11] 中华人民共和国国务院.关于调整城市规模划分标准的通知[Z].北京:国发〔2014〕51号,2014.The State Council,P R China.The Notification on the Adjustment for the Classification Criteria of City Size[Z].Beijing:Document Issued by the State Council,P.R.China[2014]No.51,2014.(in Chinese)

[12] 雷战波,杜浩文.中国耕地面积变化的驱动因子及模型研究[J].安徽农业科学,2009,37(22):10593.LEI Zhan-bo,DU Hao-wen.Research on Driving Factors and Model of Cultivated Land Change in China[J].Journal of Anhui Agricultural Sciences,2009,37 (22):10593.(in Chinese)

[13] 宋小青,欧阳竹,柏林川.中国耕地资源开发强度及其演化阶段[J].地理科学,2013,33(2):135.SONG Xiao-qing,OUYANG Zhu,BO Lin-chuan.Exploitative Intensity of Cultivated Land Resources in China and Its Evolution[J].Scientia Geographica Sinica,2013,33(2):135.(in Chinese)

[14] 陈明星,陆大道,张华.中国城市化水平的综合测度及其动力因子分析[J].地理学报,2009.64(4):387.CHEN Ming-xing,LU Da-dao,ZHANG Hua.Comprehensive Evaluation and the Driving Factors of China’s Urbanization[J].Acta Geographica Sinica,2009,64(4):387.(in Chinese)

[15] 谢冲.池州市城市土地资源承载力可持续性评价分析[D].武汉:华中师范大学,2012.XIE Chong.Evaluation Analysis of the Urban Bearing Capacity of Land Resources of Chizhou[D].Wuhan:Central China Normal University,2012.(in Chinese)