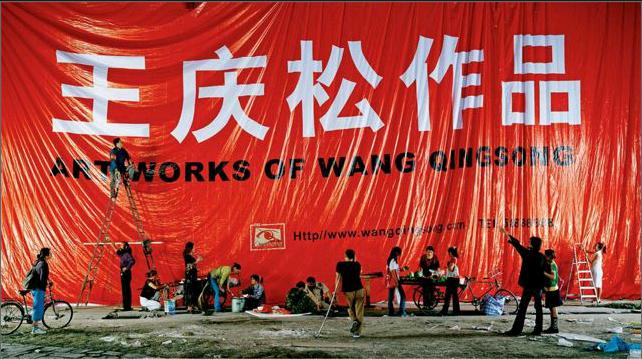

王庆松:退一步的思考者

2015-02-11祝愿

祝愿

1966年出生,今年48岁的王庆松早已是中国当代摄影的代表人物。回顾他的职业之路,从王庆松身上总能看到一种刻意保持的“距离”,这也是我此次访谈后最深的体会。

在参加1996年的“艳装生活”当代艺术展之后的几年,王庆松一直是“艳俗艺术家群体”的一员。而到2000年的第一个个展,他开始更多展现出自己独特的个性。而此时,他第一次在展览中把自己的身份从当代艺术家界定为“摄影家”。

为什么把自己界定为摄影家?而不是以摄影为媒介的艺术家?有许多媒体就这个问题采访过他。不过,大多时候王庆松只是客观地陈述自己艺术创作发展的过程,从一开始“把图像印到特殊材料上,比如塑料、镜面、反光纸,或者金丝绒布上”到后来“使用相纸,使用胶片拍摄”。他认为自己完成了一种基于创作媒介的角色转换。而从深层次说来,内心跳脱出在那个时代有些“无聊”的当代艺术家圈子,在艺术上保有自己的思考,这种心灵的距离感也许更能注解他发展的脉络。就像他的作品也在反映着中西方文化的距离。

2002年参加平遥国际摄影大展,为王庆松在国内外摄影界带来了声誉。随后,国际重要的摄影展他几乎都参加了。用他的话说:“那时候确实想看看摄影圈是什么样。”可是三年后,2005年他又主动远离了摄影圈。他直言不讳地说,摄影的大众性损害了艺术家的神秘感,离开也能让他有更多时间去思考、去变化。

2011年连州摄影节,王庆松又重回摄影圈,不仅带来了自己的新作品,还开始活跃于高等院校的摄影系。但是,他与艺术之间的距离感仍在。不再像当初那样疯狂地汲取艺术界的信息,相反基本不去看挂满成熟作品的展览。他认为 “不成熟的东西才能引发思考”,艺术家总要跳脱出艺术本身,而去感受真实的社会。

现在的王庆松每年只做2~3幅摄影作品,而2014年只做了1幅。除了举办展览、参加活动,更多的时间,他都花在思考和观察社会上。他享受着这种所谓“游手好闲”的生活。也是这种生活让他在思想上和别人保有距离,保有自己特有的个性和思考,保有不断更新变化的艺术生命。

之前,您有没有想过不做艺术家而是找一份固定工作?

到北京来就不想工作。高中的时候学绘画,后来边工作边考美院,考了5次。这中间在油田钻井队工作了七八年,已经算是老工人了。这时,单位对我来说已经不重要了。我希望找到一条路径,实现自己的梦想。1992年在北京看了一个日本收藏机构举办的西方绘画展,非常感动,不是因为作品,而是有很多观众在展厅细心地做笔记,记录这些绘画带给他们的感觉,或者对着作品画草图。这让我感动,我就决定要到北京来,从事艺术创作,参加展览,展示自己。

放弃工作,做全职艺术家,那生活上如何解决呢?

那时候生活成本相对较低。从家里要些钱,或者帮别人画些门牌、广告,也能解决两顿饭。而且,圆明园画家村那有几十号人,还可以去找朋友蹭顿饭。有钱就去画画,没钱就独自思考。思考也需要时间。当时,我大量时间都在跟别人聊天,但不是主动去聊,而是让别人聊,自己听,偶尔插一句话,因为到北京来的人都有故事。

现在生活成本太高了,必须先解决生活,不然创作道路肯定很难。可我那时两年才花了7500多元,生活尽量精简。比如,过去最便宜的素面5角一碗,放点油菜,贵一点的肉丝面小碗1块大碗1块2角。再不行,大不了就一个馒头一包榨菜对付过去了,馒头才1角钱一个。

您是怎么融入这个画家群体的?

那时候,相对来说单纯一些,因为还没有市场嘛。现在谈融入需要考虑市场因素,但那时候,大家都感到很失落,圆明园画家村七八十号人能养活自己的没有几个。过去都是单人床还跟哥们挤着睡,没办法,便宜啊,只觉得能吃能睡,饿不死人就很好。只要我能呆住,就能有机会,有机会就能多创作。当时,和人聊天大都是谈艺术,谈了一天回家睡觉感觉失落,可第二天照样很激动,但现在很少有人见面只谈艺术。

您是学油画出身的,做全职艺术家以后,有没有想过专攻油画,还是尝试各种艺术媒介?

都有过。1993年我还做过行为艺术,做了两次,但都不成功。行为有现场感,观众可能觉得还不错,而我自己纠结紧张,感觉不好就放弃了。经过多种尝试,最后还是觉得摄影能够传达出我想表达的东西。

摄影的发明就是为了纪录,强烈地反映现实。绘画虽然也能表现现实,而且做概念,绘画或装置艺术要远远优于摄影,但摄影能更客观。而且我想找一种老百姓都能接受的方式,而不是艺术家喜欢的方式,来表达社会变化带给我的震动。

您曾多次表示2000年举办个展时,“摄影家”的名衔是自己给自己定义的,那您为什么要这样说,而不是其他名衔,比如“以摄影为媒介的艺术家”?

进行摄影创作是从1996年开始的,由于当时社会的变化非常快,我就觉得需要以图像而不是绘画的形式来记录社会。那时,也是中国当代摄影起步的阶段。1998、1999年是一个高峰,只要当代艺术展必有影像部分。而且,当时做当代艺术的人很多也转入了摄影创作,是一个很时髦的事物。1998年我参加台北双年展,1999年在意大利参加一个青年艺术家群展,2000年参加光州双年展,几年间带着摄影作品参与了一些国际艺术展,只是那时作品还不是印在相纸上,而是印在一些特殊材料上,比如塑料、镜面、反光纸,或者金丝绒布。不过,我觉得这样做效果并不好,因为材料和环境会出现偏差,我对现场效果也不满意。所以再之后,我就开始用柯达相纸,并放弃了数码相机转用大画幅胶片相机拍摄,开始以摄影师的身份出现。既然使用相纸,又是用胶片拍的作品,那当然是“摄影家”。

您觉得自己第一部成熟的作品是什么?

传达自己想法的话,应该是1998年的《思想者》吧,它也是自己的一种生活体验。1994年,一个老师请我吃麦当劳,那是我第一次吃,餐厅好多人,我们一聊就是两个多小时,聊得挺好,吃得也挺好。到了1997年我第一次出国去英国参展,在大街上走,只认识麦当劳的标志,就自己去吃了。可那里的麦当劳和中国的很不一样,我是买了坐在那吃,但很多人站着吃,很快,或者直接买了就走,而且没什么人会进来吃。我突然意识到,这不就是快餐嘛。于是,我开始思考,西方的概念进入中国之后适不适合中国,是不是变异了,是混血儿还是如同带有病毒似的进来了,又或者完全让中国误解了。《思想者》背景是虚幻的都市剪影,我坐在一棵圆白菜上,是因为第一年我来北京的时候,房东告诉我冬天一定要储藏大白菜,不买冬天会涨价。这些都是我的个人体验。不管别人看不看得懂,反正我说了。

到后来的《老栗夜宴图》,是一个相对转型的作品,因为那时候我已经开始用大画幅相机实景拍摄了,背景和人是在一起的。1999年前基本是用数码相机拍摄,后期合成,1997年还专门去学了Photoshop软件,但是两期都学不会就放弃了。其实,创作就是一个自我调整的过程,就像常说的“画如其人”,作者的性格和脾气都通过画面表现出来。

1997年是一个什么样的契机能让您走出国门?之后还有哪些展览您认为很重要?

作为“艳俗艺术家”,我们在1996年做了第一个展览,1999年做了第二个展览《跨世纪彩虹》。1996年的联展在北京很有影响力,大家都知道了我是做“艳俗艺术”的。2000年的个展之后,我紧接着参加了上海双年展的外围展,很多人认为很成功;同年,还参加在韩国举办的光州双年展。

1993年到1998年间,您卖出一幅摄影作品,是哪一幅?当时有什么样的感觉?是否感觉被当代艺术界接纳了?

1998年参加台北双年展,卖出了《最后的晚餐》,是后来的东京森美术馆馆长南条史生买的。那年的台北双年展,我有5幅作品参展,南条史生想把这5幅都买了,但我那时对摄影作品收藏还没有概念,还是像对待油画一样,我出价2000美金一张,他又讨价到1200美金一张,我想了想就卖了一张,因为就这么几张作品,他都买了,我就没有了,以后展览怎么办?卖出这幅作品后也没有什么特别的感觉,并不觉得是件特别高兴的事。真正开始按照摄影作品收藏的规矩卖作品是在2000年,当时有了版数的概念,几百美金一张,比第一次便宜多了。

您在转向摄影的过程中,曾经说过“当代艺术圈有点

无聊”,为什么会有这种评论呢?

因为1990年代中期以前的当代艺术以绘画为主,1990年代中期以后,影像、行为、装置等各种形式的当代艺术都发展起来了,有了市场,有了利益冲突,便有了勾心斗角,大家都在抢夺话语权。没有利益的时候可以成为朋友,一旦有利益冲突,就那么一碗饭,你足够强就吃,要是差不多,就会和别人有冲突了。

所以,2002年平遥摄影大展邀请我去参展时,我就想去看看摄影圈是怎样的。那次展览和获奖,让国内外从事摄影创作或其他摄影工作的人都认识了我,也就是从那里开始,我进入西方摄影界。一段时间内,我参加了很多有影响力的西方摄影展,逐渐的,我也不是什么都参加了,我有了选择的余地。不过,没几年我就退出了,大概是2005年吧。

2002年平遥摄影节是您进入国际摄影届的节点,那么2005年您退出摄影圈是出于什么样的考虑?

主要是因为和绘画或其他艺术形式不同,摄影具有强烈的大众属性,它的传播很快,但是这样也会伤害艺术家的神秘性。我认为,艺术家总要给人一种距离感,就算大美女,天天见也没有感觉了。有一次,我在法国参展,走在大街上,被人认出来喊我的名字,我就感觉这样发展下去有些不对了。于是,退出来,保持一定距离,也给我更多时间去思考。后来我做了两个录像作品,希望创作内容有些变化。如果长期混一个圈子,思路肯定会有问题的。天天接触摄影圈的人和事,那肯定就总想着这些人和事,(不会有突破)。可有时就特想自己呆着东窜西窜,而且我不喜欢喝酒,所以这种状态不太适合我。

您觉得中国摄影届和摄影活动有哪些普遍问题吗?

问题谈不上。但摄影展览更像一个聚会,一个沙龙,它很好玩,但是没有当代艺术那么严肃。而且,摄影与其他当代艺术的进入门槛是不一样,当代艺术有技术特性,摄影相对来说要大众化多了。

您目前创作一幅作品要花多长时间?如何进行创作?一年的创作数量是多少?

现在我创作一幅作品大概两三个月左右,其他时间主要做些展览或事务性工作。创作时的灵感来源主要是社会的变化,和观察社会后的思考。我现在几乎不去看艺术展览,不会像刚到北京那几年疯狂地摄取展览提供的养分,因为每个展览展出的都是成熟的作品,而只有不成熟的内容才会引发思考,也才会有创作。并且,到我这个年龄,价值观或者对艺术的观点已经改变不了了。所以,我希望更多接触各种来自真实社会的信息,甚至是花边新闻、八卦消息,而这些信息的来源也很广,大众媒体,街头巷议,或者在街上冷不丁看到和听到的。我就是要去看,去观察和感受这些真实的人和事。

我会控制自己的作品量。2005年之前可能每年的数量较多。近几年也就是每年两三幅,2014年只有一幅摄影作品。艺术家的时间是比较自由的,而我很享受“游手好闲”的状态,因为这样能让我有更多时间去看这个社会。

您从事摄影创作动力来自哪里?作品为什么越来越大?

动力就是来自于社会,因为社会的变化太快了,而且太有意思了,这种飞速变化给自己的思考带来进展,也成为表达的动力。作品规模变大也是因为社会越来越庞杂,变化越来越多,中国社会越来越膨胀,因此我安排在作品中的场景越来越大,细节也越来越丰富。

这多年的职业生涯中,什么最值得骄傲?

最骄傲的不是名利,而是自己能够从事喜欢的事情,而且这份工作能够养活自己,给自己带来一些变化。

您认为,近20年来的创作和职业路径可以复制吗?如果一个学生从摄影系毕业,选择新闻摄影的话,是有一个模式的,他可以进一家媒体单位,不断磨练自己的技术,然后再媒体发表作品。商业摄影的话,也可以找到模式,比如从摄影助理开始,学习技术,培养市场意识,寻找客户,再自己创业。但是谈到艺术创作,就会让人很迷茫。

不可能复制,即便自己重新走一遍也会有不一样的选择。对我来说,有机会参与“艳俗艺术”,参加台北双年展、上海双年展以及之后的平遥摄影展,都是机遇。如果不是这样,也许要到2005年或再之后我才能露面,被社会接受。虽然这样可能有更完整、更成熟或是更好的作品和思路面世,但现实已经是这样了。

虽然艺术创作或者成为艺术家,是有规律可言的,但是没有固定模式。最基本的当然是作品一定要好,然后必须依赖一定的运气,你要遇到一些机会,也要遇到一些人。

最后想问,您觉得自己和生活是什么关系?

我是很悲观的,常年持有一种悲观的情绪。很多时候觉得挺无聊的,唯独真的喜欢艺术,能够让我得到一定解脱。如果不是因为这个职业,恐怕我早就自杀了,好在有这个媒介,让我能够说话,还有人愿意去听,帮我开解了很多。

那您认为是这种悲观促进了您的创作吗?

悲观就会有情绪,情绪就需要找个出路去发泄。有人悲观就去骂去打,我只会发发牢骚,不会过度释放。但这对我的创作是有影响的。比如,我不喜欢照片很艳,总会降低作品的饱和度,成片时总是不看效果,先降低30%饱和度再说。在我看来,世界本身是灰暗的,就跟雾霾一样,这跟我的生活经历有关,我从小一直是这样。