苏菲·卡尔:用艺术消融痛苦

2015-02-11张诗扬

张诗扬

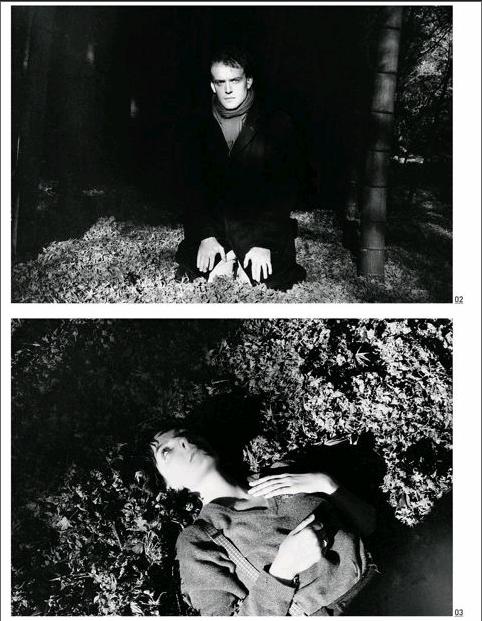

苏菲·卡尔(Sophie Calle)是著名的法国当代艺术家、哲

学家,师出让·波德里亚(Jean Baudrilltard,法国著名哲学家、社会学家、后现代理论家),并曾被美国《新闻周刊》评选为全球最重要的10位当代艺术家之一。除去这些光环,她多从自身的私人生活角度出发,类似侦探般地探索人与人关系的艺术创作手法就已经足够吸引眼球。比方说,她曾经在威尼斯尾随一位陌生人,记录下他的一举一动,她对这位先生并没有特别好恶,只是热衷于“尾随”本身(《威尼斯跟踪》,Suite Vénitienne,1980);还有一次,她捡到一本地址簿,就联系了上面所有的人,让他们向自己描述这本地址簿的主人,试图在没有见过这个人的情况下去创作一幅他的肖像(《地址簿》,Le Carnet d'adresses,1983)……

2010年,苏菲·卡尔获得哈苏基金会国际摄影奖(Hass-

elblad Foundation International Award in Photography),在授奖词中,评委写道:“30多年来,苏菲·卡尔一直在向文字与摄影之间的关系发出‘质疑与挑战,并在她的作品中深刻地描绘了‘人类的脆弱性。” 《痛》是国内第一次引进苏菲的著作,这本图文书与她的同名装置作品并置,再现她心中的艺术构思。

用痛苦驱逐痛苦

英国作家阿兰·德伯顿(Alain de Botton)在其撰写的《艺术的疗效》中写道:“艺术能够起到的意想不到的效果之一,就是教会我们如何更加有效地忍受痛苦,激励我们与悲伤更深刻地打交道。知道痛苦的情绪并非为孤立的个体所有,而是生活重要而普遍的特征。我们正是在这个过程中消解了自己的痛苦。”这一观点正是对苏菲·卡尔《剧痛》这组作品内涵的恰切阐述。

关于这件作品的创作始末,苏菲是这样概括的:“1984年,我得到去日本进修3个月的资助。我在10月25日离开,那时我还不知道这将会是我开始92天的分手倒计时的日期——没什么特别的,但对我而言,那是我一生中最难过的时刻。”

当时苏菲正热烈地爱着一个化名为M的人,“他一直让我魂牵梦绕。我申请了一项奖学金,到日本进修3个月,并获得批准。真不是时候,M不喜欢这样长的别离。他以忘却相要挟。我还是走了……”她和恋人约定3个月之后在印度新德里帝国大酒店的261号房相聚。实际上在去日本的路上,她就开始后悔自己的出行了。当她焦灼地度过了3个月,如约来到新德里时,却通过一个红色的电话机听到了恋人爱上别人的消息。

“我在1985年1月28日回到法国,诅咒着我的旅程。当大家问我怎么样时,我跳过了亚洲的旅程直接告诉他们有关我的痛苦。为了交换心得,我开始问身边的朋友或偶遇的人:‘你最痛苦的经历是什么?我决定系统地去做这件事情,直到我将自己和他人相比较后能够减轻痛苦,或者我需要疲惫不堪地一直重复我自己的故事。这个方法非常有效:三个月后,我不再痛苦了,‘驱魔的方式有效了。”

苏菲以M通电话与自己分手的那天为原点,向前后各追溯了90多天“痛苦之前”和“痛苦之后”的经历。这种时间轴的设定令人想起以耶稣诞生年作为公元元年对于人类历史时间的划分。善于将个人的隐私推向艺术高度的苏菲在这里将自己的私人时间刻度普世化,探讨“你生命里最痛苦的时候是什么样的”。

借由这一作品,苏菲揭示事件在语言、记忆和遗忘之下是如何被填满、维持或是删除的。她借助描述细节,分析、记录自己痛苦产生的原因,最后使自己的痛苦消失于无形。使失去爱人的痛苦这一基本而平淡无奇的经验被转化为更为普世深沉的艺术语言。

痛苦的倒计时

《痛》一书的前半部分用照片和文字记叙了苏菲搭火车从巴黎到东京的旅行:“我选择了日本。目的地一经允准我便后悔:3个月,太长了。为了缩短原地不动的逗留期,我选定了缓慢的行程——搭火车。巴黎,莫斯科,接着是横贯俄罗斯的西伯利亚大铁路和满洲里铁路,蒙古,然后在北京暂停。换乘当地火车穿越中国,中途停靠上海、广州。然后到香港。最后,搭飞机前往东京。还要在日本待上两个月,不过我已经度过了三个星期。”

这一部分内容在书中以红色的主色调呈现,虽然每一页都被打上了“痛苦倒计时XX天”的不祥预言,内容仍如同无忧无虑而又充满异想的旅行幻灯片,可以令读者充满兴致地在其中探索徘徊。

在漫长的旅途中,苏菲记述了火车中跟自己同车的人,她对笔下的他们充满深情:“她们凌晨三点上的火车,逼我一起吃掉冷鸡肉和一公斤西红柿。前面牙齿镶金的这位抚摸了我的大腿。她们认定我是这个隔间的‘男人:给我吃给我喝,作为交换,我不停地替她们把9个箱子搬下来又放上去。穿粉色便袍、趿着绿色旧拖鞋的那位则打着手势叫我明白,她觉得我挺漂亮,可是,干嘛孤身一人?”

另外在给M的一封用打字机整齐打出的信中,可以看到她记叙了与同车厢一位旅伴大叔的生活,他们彼此不懂对方的语言,然而“生活井然有序,他决定何时起床,布置吃饭的桌子,他带的8个箱子里有6箱是食物……我则决定我们何时熄灯……”这位旅伴出现在书中的许多幅照片中,尤为特别的是书中第31页的那张,他用网兜装的橘子和衣帽挂在一起,像是一幅主角不曾出现但仍然绝妙精准的肖像。

我们还能通过苏菲的眼睛看见1984年的中国,与罗兰·巴特(Roland Barthes,法国文学批评家、社会学家、哲学家)《中国行日记》里的中国一样令人陌生而新奇:“1984年11 月4 日。晚上11 点 48分。小小的火车站,装点得像一棵圣诞树。喇叭里播放着革命歌曲。身穿蓝色工作服、头戴鸭舌帽的人们。中国。我回想起,那年我16岁,是个共产主义者。”

到了日本之后,苏菲则充满兴致地拜访各种神庙和算命者,因为不懂日语听不懂他们的预言,她会感到焦躁不安。在倒数第9天,她跟踪一对年轻情侣:“今天,我在街上跟踪一对年轻夫妇,时间不长,才一小时。这样做,只是因为乡愁,为的是找回从前的习惯和举动。为了享受跟踪他们的乐趣。为了留点回忆。同时也为了打发时间,让自己有事可干。”可以看出这是她对《威尼斯跟踪》系列的小小回顾。

其中恋人M写给苏菲的信时而穿插其间,他叫她“我的小妻子”。在快能与恋人相见的倒数第6天,“我去山本时装店购置行装。花了几个钟头试穿。最后,买下一条黑绸长裤和两件衬衣,一件灰,一件蓝,叠在一起穿。我希望一切不留瑕疵。着装可不能在旅途中弄皱,须得和印度相配,同背景协调:在机场重逢,考究又不做作。衬得出人来。希望这身衣服使我看上去有种难以名状的变化,不可捉摸的蜕变。希望它能显出我多么思念你,但你对我而言,并非不可或缺。在远离你的时候,我更加美丽、成熟。我能回来,实在是你的幸运……第一印象至关重要。”

然而在机场,她收到的留言,“M 无法到德里与您会合”。这一下子将我们引入了全书的痛苦的时间原点:M通过帝国大酒店房间一架红色的电话机,与苏菲分手的那一天。

倾听他人的痛苦

在书的后半部分,作者将自己私人化的分手事件扩展成一系列关于更普遍的情感的展示。因为分手的痛苦,苏菲请许多朋友来跟自己讲述他们生命中最痛苦的经历。在每一个对页的左侧,苏菲都会写一篇关于被抛弃这一事件的陈述,每次的叙述都略有不同,有细节添加进来或删除掉。与此相对的是位于对页右侧,她的朋友们关于极度痛苦的经历的描述。

有一位朋友叙述了她记忆中最痛苦的时刻:“……那是 1977 年 6 月。我18岁,已记不清确切日期。或许还能想起来,但我尽一切可能将它忘却了。当时,我在位于布列塔尼大区普莱内埃瑞贡的一所农学院当寄宿生。那天早晨,我醒来,睁开眼睛,看到一片红色。透过红色,却什么都看不见了。我在夜间失明了。雷恩医院的大夫没有一个知道病因。于是,我摸索着去了巴黎。他们安排我住进了科钦医院,并且通知了我远在奥兰的母亲。她一贫如洗,也不懂法语。她成功坐上了开往马赛的船,然后在马赛靠乞讨凑足了买火车票的钱。七月中旬,她终于来到我的病房。最令我心痛的回忆是她讲述的艰难跋涉。这比失明还要让我痛苦。”

苏菲从各种角度讲述了自己的分手,由于重复的次数太多,内容又大致相同,我们的注意力慢慢从苏菲的叙述上离开了,她朋友讲述的种种关于痛苦的离奇经历却吸引住了我们:分手、侮辱、死亡、牙痛,以及留在自杀恋人汽车坐垫下的情书,这些来自不同的人的故事,重大的或是渺小的,每一篇文字都仿佛是一张痛苦的快照,仿佛有生命般,将我们一次次拉入灰暗的体验中。

等到读者发现自己的阅读重点偏移,再回转过来看看苏菲的痛苦时,却惊讶地发现由于印刷的墨色是逐页变浅的,苏菲的痛苦已经在左页消失不见了。最后可以看清字迹的第98天,我们隐约读到:“1985 年 1 月 25 日。新德里。帝国大酒店。261 房。够了。”

这一过程正如我们将自己的悲哀投入到多数人的悲哀中的过程一样,自己的悲哀消失了,只有“悲伤已被写入生命的合约”这一永恒的事实留存了下来。