基于理工科高校基础课程的教学质量保障因素分析

2015-02-10张一戎

张一戎 孔 雯

(1南京理工大学 教育实验学院;2南京理工大学 教务处,江苏 南京 210094)

基于理工科高校基础课程的教学质量保障因素分析

张一戎1孔 雯2

(1南京理工大学 教育实验学院;2南京理工大学 教务处,江苏 南京 210094)

基于理工科高校的基础课课程教学质量保障因素研究,从课程因素、教师因素、学生因素、管理因素等多角度出发,在统计数据的基础上,剖析影响基础课课程教学质量的各个因素,切实从理论和实践上提高高校基础课课程教学质量,提高人才培养质量。

基础课程 教学质量 保障因素

基础课与专业课相对,是高等学校根据专业培养目标而开设的自然科学和人文社会科学基本理论、基本技能的课程。基础课教学质量是高等教育教学质量和人才培养质量的关键,基础课课程教学质量不仅关系到学生高年级专业课的教学质量,而且关系到后续硕士研究生和博士研究生的培养质量。

作为一个以工科为主的高等院校,我校工科学生占整个学生数的75%,其中大学英语、高等数学、大学物理等不分工科门类的课程必修人数达到了全校人数的75%以上,制图、电路等针对机械、电子类工科专业的课程必修人数也达到了全校人数的40%。上述课程不仅修课人数众多,而且为后续专业课程的基础知识奠基,其教学质量必将影响我校整体工科专业学生的整体培养质量。因此,本文以高等数学、大学物理、大学英语、机械类学生必修的制图类课程和电子类学生必修的电路类课程为基础课课程,研究保障基础课程的教学质量的相关因素及对策。

一、基础课课程教学质量保障因素分析

因素理论认为,任何事物都是由诸因素构成的,并且事物的发展也是由内在的主要因素起主导作用,是内外因素互动的结果。教学质量作为一个综合性指标,其高低取决于多种因素,不仅包括教学条件、现代教育技术、教材等硬件因素,而且包括师资水平、教学规模、教学管理、教学方法、课程建设等软件因素。因素虽多,但是可以称为保障因素的因素,大体可以列为课程因素、教师因素、学生因素、管理因素四类,这四类因素之间组合的紧密程度及科学程度,对教学质量的高低有很大影响。

(一)课程因素

课程是教学质量的基本保障,也是影响教学质量的主要因素之一。课程因素包括课程设置、课程规模、教材等子因素。

1.课程设置

课程设置是指学校各类各种课程的设立和安排。课程设置主要包括合理的课程结构和课程内容,以及课程与课程之间的合理架构。课程设置不仅要求开设的课程合理,而且课程开设的先后顺序、各课程之间衔接都应科学合理,这样才能使学生通过课程学习,获得某一专业所具备的知识与能力。课程设置对教与学的整体活动具有原则性、方向性的指导作用。围绕当前“厚基础、宽口径”的复合型人才培养目标,基础课课程设置应立足于宽厚的学科知识基础,拓宽知识面,以奠定学生今后的学业发展基础。课程设置是否合理将影响培养出的人才能否符合社会发展的需求,同时影响学生自身能力的发展。

然而,当前高校课程设置的不合理是高校教学中的普遍现象,数学、物理等基础课教学内容过分重视计算和记忆的练习,忽视方法的教授,“授之以鱼”而非“授之以渔”,学生常常只会做题但不清楚这个定理、方法将应用在哪里,把学生训练成死记硬背、只会做题的机器,直接或间接地抹杀了学生的创造性和探究性。

2.课程规模

目前,高校的基础建设已有很大的加强,但少数教室环境、多媒体设施的配备等教学硬件条件,以及由于师资、合适教室紧张,造成班级规模过大、合班上课、一两百人上大课现象增多,教师组织教学难度加大,影响教学质量和教学效果。

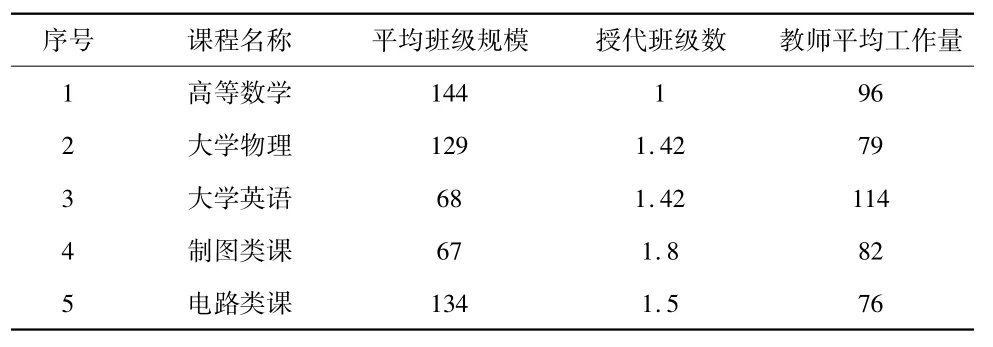

表1 基础课教师授课规模

由表1可以看出,基础课程的平均班级规模在67—150人之间,除高等数学平均一个教师授代一个班外,其余课程的教师平均授代班级数都大于1;基础课程任课教师工作量普遍偏高,英语课教师工作量尤其高。这种低师生比导致教师教学工作量增多,其后果必然是难以保证教学质量。

3.教材质量

广义上的教材包括教科书、讲义、讲授提纲等一切与教学活动有关的资料,狭义上的教材仅指教科书。由于讲义、讲授提纲与教师的教学方法息息相关,因此因素主要从教科书的质量进行分析。

一方面,许多高校使用统编教材,内容相对固定、陈旧,反映最新科技成果的内容却不能在短时间内编入教材,造成学生的学习内容与社会发展滞后。还有许多专业课程过于追求系统性和学科体系的完整性,忽视了对交叉学科及前沿学科的涉及。这不利于丰富学生的知识结构及综合分析问题能力的培养。另一方面,学校鼓励老师使用自编教材,而学校对自编教材的质量监督较少,造成自编教材的质量普遍不高。

(二)教师因素

教学活动是教与学的双边活动。教师作为教学活动的实施者,教师的教学水平是提高教学质量的关键。现在高校中许多教授“既不教又不授”,或者“重科研、轻教学”的现象,其背后的原因值得我们深思。以下对教师的基本素质、教学态度及教学方法等因素进行分析。

1.基本素质

教师素质是教学质量的基本保障,教师的基本素质主要由教师的学历、教龄、职称、普通话水平、板书等多种因素组成。教师的学历、教龄、职称等可以间接体现教师的教学经验丰富程度、对课程的把握度,是影响教学质量的重要因素。然而像普通话、板书这些基本素质虽然并不直接决定教学质量,但是如果教师普通话不好,板书不工整,也会影响课堂教学内容的讲授效果,则会使得学生失去学习热情,进而影响课堂教学质量。

2.教学态度

从主观上讲,教师对本科教学重视与否很大程度上体现其在本科教学中投入的精力,教师态度主要表现在教师上课有没有责任心、备课是否充分、讲课是否熟练,等等,这些会影响到课堂教学方法的使用及课堂互动交流,进而影响到课程教学质量。

从客观上说,学校对教师的考核评价方式在一定程度上也造成了教师对教学不够重视的现象。高校把对教师的考核评价标准全部建立在教师的科研能力上,或者科研方面的考核比重较大,这对投身于专业基础课程教学的教师带极为不公。如果学校从职称评定、工作量认可等方面向科研倾斜,而对教学方面的要求不够,教师就会自然而然地主动不主动地轻视教学工作。

3.教学方法

教学方法包括教师教的方法和学生学的方法两方面,是教授方法与学习方法的统一,但由于教师在教学过程中处于主导地位,因此在教法与学法中,教的方法处于主导地位。教学方法一般有讲授法、启发式、研讨式、参观法、实践法等多种方法,而在高校基础课课堂上最常见也普遍适用的还是讲授法,其他教学方法由于受主观或客观因素的影响,因此不常被基础课课堂采用。

究其原因不难发现,教师对教学的重视程度不够,教师也就不会花很大精力投入教学改革,只会照本宣科,将陈年不变的教学内容以“填鸭式”方式灌输给学生,以完成教学的工作量要求,加上授课规模等因素的制约,教师很难在大规模的班级尝试新的教学方法。

(三)学生因素

学生作为教育活动主体,他们的基本素质、学习方式、学习主动性,以及与老师的师生关系等都是影响教学效果和教学质量的重要因素。

1.基本素质

由于高校招生的地域差异,学生生源地教育教学水平很大程度上影响了学生入学前的知识结构基础,进而对入学后的大学学习造成一定影响。近年来饱受诟病的县中培养模式更是对大学创新能力培养的巨大挑战。因为基础课程很少采用分级教学,授课老师需要兼顾学生水平,既照顾到基础薄弱的学生,又顾及基础较好的学生,授课内容只能按部就班,尽可能地在有限的学时中教给学生更多内容,较少会有发散性或者跳跃性的教学内容。

2.学习方式

由于高中阶段题海式的高强度学习,客观上造成学生在学习方式上被动接受,鲜少主动发现和探究知识,这不仅影响到学生的学习热情和学习兴趣,而且严重阻碍学生的发展。对于理工科基础课程,学生一味做题,忽略了知识点的应用,在日后专业课的学习中不能灵活运用所学的数学物理原理、方法。

3.学风建设

学风,一般指特定区域、特定群体的学习状态,既有集体的因素,如学习氛围、学习环境等,又有个体因素,如学习态度、治学精神等。学风是一所大学的灵魂,是学校生存与发展的根本支柱。好的学风能够在学校形成一种催人向上、奋发有为的氛围,而坏的学风,则可能使校园歪风邪气横行,若不及时引导、调节,就会给学校教学秩序、教学环境带来影响,从而影响教学质量,给整个学校带来危害。

4.师生关系

师生关系既是伦理关系,又是社会道德风尚的重要组成部分,它是靠道德观念、责任心、义务感等维持和巩固,也是心理关系,是老师与学生在教育和教学实践过程中,师生双方相互的认知、情感、信赖等状态的心理关系。师生关系的好坏往往也会影响教学质量的高低。教学活动是师生的双边活动,良好的师生关系有助于学生在老师的指导下了解教学内容、掌握学习方法,同时老师以自身表率作用也会影响学生的人生观、价值观,有利于学生的成人成才。相反,不良的师生关系会造成老师与学生之间的隔阂甚至对峙。紧张的师生关系带到教学中,学生会将对老师的负面情绪带到该老师所教授的课程中,进而对课程排斥、抵触,老师也会对学生丧失信心,恶性循环。

(四)管理因素

1.教师评价考核指标

教学与科研相辅相成是高等教育发展所需要的理想状态和价值追求。但在实践中,教学和科研往往是既统一又矛盾的,常常是重科研,轻教学。在对教师个人业绩考核、职称晋升、博士生导师遴选、评优评奖、经费支持等方面,高校缺少制度建设和政策强化对教学的激励机制和评价机制。

此外,应将高水平教师给本科生授课作为硬性制度纳入考核。以我校为例,学校明确规定了教授、副教授每学年至少为本科生开设一门课程,对覆盖面广的重要基础课,学校要求必须由教授、副教授及优秀教师承担。但从实践操作情况看,教授所上新生研讨课、学科前沿课程居多,基础课授课较少当年主讲本科课程的教授占教授总数的94.3%,教授主讲的本科课程门数占当年开出本科课程总门数的22.0%。

2.教学质量评估

教学质量评估一般是由高校制定具体的指标体系,通过一定期限的课程建设,达到各项指标的具体要求,按照规定向学校或更高一级的主管部门申请参加考评,或者由高校在一定期限内对课堂教学质量进行考核。

目前,我国各级各类教学质量评估活动都带有很明显的行政化色彩,而学生在教学评估中的主体作用鲜有体现。其次,学生评教趋于形式化,学生评教系统设计简单,机械地用分数量化老师的课堂行为显然不妥,难以全面客观地反映真实的教学质量。再次,对于教师的评估侧重教师教学技能的表现、授课水平和效率,而对于体现课程难度、新度的指标很少,对同一门课程不同教学时段的区分更加缺乏。这样的评教方式导致某些课程的评估结果难以真实反映教学的全貌。

二、结论

通过以上对理工科高校基础课教学质量保障因素的分析可以看出,影响因素众多,作用复杂。因此,只有对以上四个方面因素加以改进,采取有效措施,严格规范课程建设、提升教师水平、引导学生行为、强化教学管理,才能彻底改变基础课课程教学现状,全面提高基础课课程的教学质量。

[1]王龙.关于影响高校基础课教学质量因素的探索[J].黑龙江高教研究,2005(10).

[2]曾德伟.影响高校教学质量提升的因素分析及对策[J].黑龙江教育,2011(7).

[3]我国院校评估指标体系研究[J].华东师范大学学报(教育科学版),2014(4).