独石一壶

2015-02-09卢志松

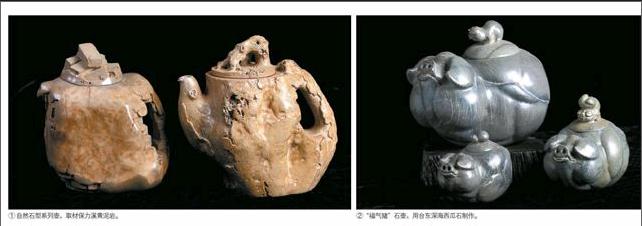

卢志松说,“独石一壶”是上帝赐给他的恩典。上帝所创的每一块石头都有它各自的特色,他利用这种独特做出只属于它的“唯一之壶”,没有相同的第二件。

“上帝关了我的门,他又开了我的窗,您想一窥窗外的天空吗?”

登录卢志松的个人网站,映入眼帘的这句话让人心头一动。这个出生十个月即罹患小儿麻痹症,从小爬着长大,一直靠轮椅代步的艺术工作者,并没有因为命运的不眷顾而放弃人生,反而专心于石雕工艺,成为全台唯一一个以残障者身份,获得“台湾工艺之家”殊荣的艺术家。

透过石头的蜕变,卢志松领略出自己生命的改变。他说,他将看似不起眼的石头化腐朽为神奇,“就如同我的人生一样。上帝也是如此裁切、雕刻、抛光、润饰我,让我成为他手下独特而美好的作品。”

用石壶记录生活

探访卢志松的工作室,得特别细心寻找。隐身在高雄市鸟松区一僻静小巷内的“知壶惜福工坊”,并没有显著的招牌,但门前、院子里堆叠的各式石头,仍低调地发挥着路标的功能。卢志松坐在茶桌前,缓缓将石壶里热腾腾的茶,倒进那只独一无二的茶杯里,他笑着说,他喜欢用自己做出来的茶具泡茶。

卢志松出生在澎湖小渔村,十个月时即罹患小儿麻痹症,失去行走能力。当同龄小朋友相约出去玩时,他在局限的小小世界里,学着以书法、绘画勾勒出世界的轮廓,也因此培养出敏锐的观察力。国中毕业后,为了减轻家中经济负担,他只身来到高雄国民就业辅导中心,被分配到一家贝壳加工厂工作,学习雕刻技艺。后来经朋友介绍,卢志松开始接触石头雕刻。石头是粗糙平凡的,但经过卢志松慧眼挑选,再加上鬼斧神工的裁切、雕刻、琢磨、抛光、润饰等过程,竟呈现出一种令人惊艳的风貌。

卢志松是个茶痴。他说,饭可以随便吃,茶却不能随便喝。因为爱泡茶,他交了一群茶友。茶友们都有收藏茶壶的嗜好,常拿出藏品互相切磋。因为财力有限,卢志松总是最后的输家。于是他想,自己做的茶壶肯定与众不同。这一招相当奏效,自打他自己创作茶壶后,茶友们再也不敢与他较量收藏了!

中华手工:您的作品灵感来源于哪里?

卢志松:我喜欢将生活中的种种体验作为创作灵感,“枯干朽竹”石壶是我和爸爸在渔村长大的回忆,“石磨”、“古井”系列是我和哥哥弟弟儿时玩耍的趣事,“瓜果”系列是我与老婆孩子在开心农场辛苦耕耘的结果……我用石壶记录每一天发生的事,它们承载着我生命的每个片段。

中华手工:完成一把壶需要多少时间?创作的难点是什么?您对石材有何要求?

卢志松:完成一把壶的时间要看材料硬度,创作主题难易、大小、工法,所以多则三四个月,快则两三天。雕刻作品的过程,第一步要先构思,然后选石材,将其锯切成一块块,再磨出粗坯形状,把不要的石材掏空,最后刻上图案。

石雕壶失败率远比陶土高,一旦有晶洞或者下错刀,造成破裂就会前功尽弃。我有收集各式各样的石材,当我对某一颗石头有感动想刻它时,会用热水和冰水交替几次测试石头的膨胀系数,看它能否禁得起泡茶。台湾高山多,河流多,每条河流都有从高山冲下的各类矿石。例如高雄荖浓溪里的黑胆石、龙纹青石、贝壳化石、黑石心都是石壶的上选之材;屏东与高雄交界的隘寮溪里的白玉石,光是颜色就有十几种之多,且晶莹剔透;保力溪里的黄泥更是一种无人知晓的好石材;东海岸的西瓜石、南田石、铁丸石、墨玉、蛇纹石……我的休闲活动就是开着车到处去买石头,找石头,好像寻宝一般。

中华手工:台湾人比较讲究生活美学,品茶也是人生一大乐事。请问石壶用于盛茶,有何特别之处?

卢志松:通常的茶器以陶瓷为大宗,以玻璃、铜、铁为辅,但这些都是可以大量生产或复制的,唯独矿石雕成的壶是“独石一壶”。每种矿石都有其不同磁场,除了可净水,将水分子排列得有益人体,更是闲暇之时把玩的好玩物。

掌中壶器,掌中福气

都说艺术创作需要个性合宜的空间,很多艺术家也偏爱在夜深人静,或诡异的气氛中创作,但卢志松更爱充满阳光、充满绿树繁花的氛围。他的工作坊空地上有几棵小树,当取材切凿时他就在树荫下工作,当精雕细琢时他就在养满小鱼的工坊里静做。

从做代工到拥有自己的创作风格,从匠到艺,卢志松凭着过人的意志力成为台湾石雕工艺领域的大师,作品广被收藏。因为身体不便,他很少有机会到处走动。“别说中国内地的工艺师,连台湾的工艺师我也很少交流。”他坦言,工作室成立28年,目前还是他一个人,以创作为主。他已年近半百,深知两个儿子不愿接承手艺,如今只希望找个传承衣钵的弟子,让更多人知壶惜福。

中华手工:在您的艺术生涯里,有对您影响特别大的人或事吗?

卢志松:我30岁那年,仍在跟天仁茗茶合作着石壶加工生产,正当对加工工作的枯燥感到倦怠时,巧遇澎湖企业家胡荣宗董事长。我们一见如故,虽年纪相差甚大,且身份也有极大悬殊,但他待我如兄弟般亲切,鼓励我不可一味为金钱而工作。他看我一手精湛雕技,却只从事着工匠般的生产,便当我的经纪人,让我进修艺术相关的基本美术课程,而后所有创作全交由他负责。这是改变我雕刻路程的一个大转折,虽然后来他去世了,但为了不辜负他对我的期望和栽培,我仍继续往创作丛林里钻,积极参加各种美术雕塑比赛,不断办展览,如今也跻身到大学学院中授课教徒弟。

中华手工:您曾制作一个“掌中百壶”微雕系列作品,一百件不同造型的壶,全部以珊瑚雕制而成,据说皆因您爱壶成痴所致?

卢志松:“掌中百壶”是我在32岁到36岁期间完成的。一次我看着自己的左手手掌,突发奇想,手掌面积就这么大,我能抓住世间多少福气?我的手掌又装得下多少我做成的“壶器”?我像傻子一样胡思乱想着。思考三四个月后,我决心做这件别人看似无聊无意义的事情。一开始我做两三厘米的小茶壶,放不到20个手掌就满了。我于是费尽心思地想,怎样才能做更小的壶。我买来钨钢钻针,用最细的钻石砂轮把它磨得像发丝一样细。这样,我终于有工具磨出1厘米内的小茶壶了,可是我手指头的皮却因为钢针的磨损而皮开肉绽,得等到皮肉长好才能继续刻,刻到破皮流血又得休息,这样反复费了四年多时间,终于完成了我的掌中百壶。

这件创作完成至今15年了,现在我的年纪、手的稳定度和眼力已不如从前。我常想,若不是当时的傻劲,我可能永远没机会做成这件作品。我故意不用放大镜和显微工具,一切都靠双手和自然眼力完成,这就是上帝赐给我的福气和能力。

中华手工:都说艺术是很好的治疗药,可以改变人的心境。这点对您来说是否特别有体会?

卢志松:我将不起眼的石头化腐朽为神奇,就如同我的人生一般。虽然先天不足,但只要不灰心,花费比正常人多十倍的努力,回头再看看,一切都是值得的。

在记忆河流的那一端,童年的悲伤,少年的青涩,都慢慢过去了。我一步一步,一笔一刀, 雕刻出属于自己的生命石雕。我不用高贵美食,不用名牌享乐。只要静静地待在自己创作的世界里,那就是人生最大的幸福。