中国地方公安改革:议题、选项与逻辑

2015-02-02杨志云

杨志云

摘 要:以社会管理创新为契机,全国各地推行了多姿多彩的公安改革。理解这些改革实验试图解决的现实问题、理论假设和制度选项,解释其背后的逻辑,将为全面深化公安改革提供科学决策的经验基础和制度细节。多案例分析的结果表明:在编制和经费“硬约束”的前提下,公安改革倾向于通过组织体系变革来提高运行效率,即组织和效率逻辑成为改革的主导逻辑。零星的个案涉及互动治理来优化警务职能和社会效果,实现制度驱动的改革。未来的改革选项中,公安组织结构体系的变革依然有很大空间;社会分权和治理转型能释放社会活力以提供更多的改革选项;改革的复杂性需要考量不同逻辑选项在制度框架上的嵌套性和兼容性。

关键词:公安改革;社会资本;地方实验;改革逻辑

中图分类号:D630 文献标识码:A

文章编号:1008-7168(2015)01-0037-10

一、问题的提出

中国的改革从一开始就选择了“渐进试错”策略,即“摸着石头过河”。改革的渐进性在一定程度上使每次边际改革的收益都能继续为经济和社会发展提供基础性的制度支撑,同时蕴含着作为增量改革过程的不彻底性。与渐进式改革相关联的是试验,即中国改革的过程就是一个将地方试验上升为国家规则的过程[1](pp.123-160)。有学者提出“中央选择性控制的试验”作为改革实践机制的新解释,即中央对于怎么改没有明确的意识,不重视事前规则构建而只根据目标和结果进行事后说明和确认[2],这给改革试验留下了选择空间。

公安改革过程也不例外。大量的地方创新实践得到确认和认可为公安制度的改革变迁提供了智慧。例如,枫桥经验是社会治安综合治理的政策基础;济南交警的成功经验是“严格执法、热情服务”理念的智慧来源;“漳州110”是快速警务反应机制的技术样本等。这些地方性试验通过“自下而上”的扩散移植和“自上而下”的确认推广,成为影响公安改革进程的“大事件”。

2003年《中共中央关于进一步加强和改进公安工作的决定》和第二十次全国公安会议从国家战略高度提出了公安改革的任务、原则和方向。公安部推行了一系列有深远影响的改革,涵盖“三基”工程、“三项”建设等项目驱动型的实践和“开门评警”、跨区域警务合作等机制创新型的改革。与此同时,以社会管理创新为契机,各地也探索了层级精简、部门整合、警民互动等多姿多彩的改革。

地方改革在很大程度上试验了国家战略层面的制度考量,实践了原则基础上的具体改革选项和制度细节。

具体而言,在市场经济快速发展和社会管理创新背景下,公安机关面临着哪些“问题集”?什么情境触发了地方公安改革议程?回应现实问题,地方公安机关启动了哪些改革议题和改革选项?这些选项背后的理论假设和改革逻辑是什么?这些问题的回答,将为新一届政府深化公安改革提供决策所需的经验基础和顶层设计方向。

为此,本文首先对2003年以来全国各地涌现出的有代表性的6项公安改革试验的缘起和过程进行描述,阐述改革的背景、启动的情境和针对的问题;然后对样本地区公安改革的议题和理论假设进行诊断性分析;接下来解释多样性改革背后的组织效率逻辑和治理结构优化逻辑;最后阐释地方实验的限度、未来方向和值得注意的制度细节。

二、地方公安改革:一组实验样本

自2003年以来,地方公安机关进行了多姿多彩的改革试验,蕴含了各种警务新模式和新理念,如民意主导警务、创意警务、情报主导警务、信息主导警务等。本文根据可介入性和代表性原则,从东中西部地区选取了湖州、苏州、太原、大庆、新乡、重庆6地公安改革样本。这些改革内容各不相同,展现公安改革的复杂性和多样性(参见表1)。

犯罪高发和警务运行不顺畅是大庆市公安实施警务体制改革的原因。改革前,组织缺乏活力,买官卖官现象严重;命案侦破率全省倒数第一,社会治安满意度低。2004年7月,在学习借鉴辽源市、白山市和铁岭市设立警署或者大派出所的改革经验基础上,大庆市公安局设计了改革方案并进行了可行性论证,强力启动改革[3]:以“无增长改善论”为导向,通过“垂直管理、减少层次、整合机构、机制创新”等改革实践,回应“机构设置过多过细、部门和警种协调不力、警力资源配置倒置”等难题。经过近七年的持续探索,大庆市公安局不仅内部管理得到改革,管理效率提高;而且执法服务能力持续增强,公众满意度大幅提升,连续六年在全省排名第一[3](pp.10,17)。警务客观绩效和主观绩效、结果绩效和过程绩效的持续改进意味着改革设计的有效性。

2008年4月,内外部危机和压力促使太原市公安局启动新型警务运行机制改革。2005年“太原警察打死北京警察”的恶性案件使太原市公安局成为全社会关注的焦点;太原市公安局连续两年在全市政风行风评议中位居末位,市局党委班子在全市市管领导班子年度考评中也连续被评为“较差领导班子”[4]。内外部压力导致领导层被调整,也为改革开启了“机会之窗”。新的领导班子采取强硬措施,开展“开门整风、从严治警”活动,政风行风评议结果迅速从倒数第一位跃升至全市第三位。为从根本上扭转社会治安“严打-反弹-再严打-再反弹”和队伍建设“整顿-反复-再整顿-再反复”的局面,太原市公安局以干部人事制度改革为突破口,围绕警官任用、工作考核和组织变革进行制度建设,提供良好的内部人事激励机制和公共安全的制度基础。

面对流动人口输入型犯罪不断增长的趋势和警察数量增长空间有限的现实,苏州市公安局于2009年初在全国率先提出“创意警务”理念。“创意警务”又称“智慧警务”,是通过激发每个民警的创新潜能,推进警务机制和警务手段革新,最大限度地将智力成果转化为警察队伍能力,推动公安工作由外延式发展向内涵式发展转型[5](p.209)。创意警务不仅注重发挥每个民警的智慧,而且重视通过警民互动来实现有针对性的改革创新。内部互动和警民互动带来了治理绩效的改进,苏州市的违法犯罪案件下降了30%,公众满意度由全省第九位跃升至第一位,安全感从全省第六位升至第三位。endprint

为回应业务绩效卓越但与公众的安全感和满意度并不匹配的困惑,湖州市公安局积极主动探索警务运行机制改革。2009年5月,湖州市安吉县公安局开创的“平安和谐大家谈”活动,融合警民恳谈会、“大接访”和“大接访”的经验,利用广场、街头、公园、厂房等地搭建警民直接互动平台,成为“警务广场”的发端和雏形。这种开放式的沟通平台,解决民众最关心、最急需解决的问题,以民意引导警务活动的开展。2009年7月,湖州在全市推广安吉经验,开展“警务广场”行动计划,推出“警务e广场”,构建警务共同体,开创了民意导向的警务实践[6](p.3)。

2010年2月,重庆市公安局针对警务分工过细、警种职能单一带来的警力资源不足的难题,设立交巡警以整合多个警种的职能,实现一警多能的复合型警务改革。“打击犯罪更彻底、服务百姓更直接”成为警务改革的目标诉求[7]。交巡警平台将警务资源分散配置在街面,实现了快速反应和迅速调动警力资源的目的。交巡警改革,整合内设机构,对机构职能进行重新定位,实现了优化警种职能、理顺部门间职责关系的意图。

2010年6月,面对公安管理层级多、效率低下、警力资源倒置、部门和警种多等共同难题,新乡市启动了“撤销分局、建大派出所”和“一警多能”的警务改革。2010年8月,试点范围扩大到新乡、郑州、济源、商丘四地,11月在全省推广。河南的警务改革试图通过强化派出所的职能、扩大派出所的权限、加强派出所的技术力量,实现警力下沉,提高公安执法的效率和满意度[8]。但是,派出所的法律地位,派出所与区县法院和检察院的对接等制度细节导致改革受到很多质疑。

以上改革样本,围绕中央关于公安管理体制和工作机制改革的战略规划进行了试验和尝试,证实或证伪了一系列的改革选项。2003年《中共中央进一步加强和改进公安工作的决定》和第二十次全国公安会议,系统总结公安改革的基本经验,诊断现实问题,明确改革原则和方向。中央提出的改革清单包括:完善公安机关内设机构人事管理制度;理顺上下级公安机关领导和指挥关系;有效整合警力资源,调整机构设置,切实解决分工过细、职责交叉、警力分散问题;精简机构、减少层次、合理配置警力,使警力向一线实战部门倾斜;等等。这为地方公安改革提供了政策设计的“蓝图”。地方公安改革以上述政策工具为基础,从一个或多个维度探索了解决体制机制问题的政策选项。

三、地方公安改革:理论假设与制度选项

理解改革的缘由和回应的问题仅仅描绘了“事实”层面,而厘清改革设计的“原理”和价值层面,需要“解剖”改革背后具体的理论假设和核心的制度选项,以及连接二者的制度细节。理论假设、制度选项和制度细节蕴含着改革的内在逻辑和运行机制。本文将对每一项改革试验的理论假设、制度选项及其细节进行阐释(参见表2)。

(一)结构重组、关联机制与大庆公安改革

大庆选择了“问题导向”的改革策略,对公安管理体制进行“问题诊断”,自上而下地实施了以“垂直管理、减少层次、整合机构、机制创新”为主要内容的警务改革。改革策略的选择在很大程度上基于结构重组与优化警力资源配置、提升警务运行绩效的相关性假设,以及完善制度细节的关联机制。

假设a1:结构重组策略能够减少管理和指挥链条,降低协调成本,提高警务绩效。

公安组织结构重组包括以下两个方面。一是纵向的层级过多,市、区县公安(分)局和派出所三级管理体制导致指挥链条过长,内部效率损耗严重。解决之道是层级精简。二是横向的部门、警种过多,相互之间信息封锁、协调机制不畅。改革选项是按照大部门体制的思路,将职能相近、业务趋同的事项有机整合,同时实施职能综合化的“一警多能”改革。大庆公安在纵向和横向两个维度同时实施结构重组。在城市地区,根据出警半径、治安状况等因素,把市区70个派出所和10个分局合并,整合设置20个公安分局,取消市区分局下的派出所建制。考虑到农村地区的出警半径、交通情况、乡镇人口等因素,实行两个或两个以上乡镇派出所合并建立中心所,将4个县的61个派出所合并为31个,撤销后的派出所保留为警务室,以方便提供服务。同时,整合机构和警种,新的公安局内设社区警务、治安巡防、刑事侦查、法治综合“三个警种、一个部门”,分局强调综合性,市局突出专业性,并给予分局技术支持和服务,以优化警务制度结构①。事实上,自20世纪80年代以来,西方国家的警务改革遵循同样的逻辑,即“去专业化”和减少官僚层级,在社区警务战略下实施组织结构重构 [9]。

假设b1:结构重组需要警务运行机制的关联,制度细节是决定警务改革成功与否的重要变量。

实施警务改革、优化警力配置绝非简单的层级精简和部门整合,相反,与结构重组相配套的运行机制等制度细节更为关键。“自上而下”地对组织结构进行“顶层建构”,设计的逻辑在现实运行的动态情境可能会出现纰漏。大规模削减派出所的疑惑是出警半径的扩大是否会影响到警察的反应速度。如何在层级精简与服务便捷之间进行取舍?大庆公安改革的成功之处就在于其配套衔接机制的缜密性和城乡分立的改革策略。由于交通技术和信息技术的进步,在市区和县城范围内,过多的层级导致惊人的技术效率和配置效率“内耗”,取消派出所效果显著。与之配套的是实行“网格化管理、动态式勤务”机制以弥补反应速度损耗。在农村地区,实行派出所有限合并,以及将取消的派出所改为警务室,与社区警务战略有机衔接,兼顾提供直接服务的便捷性。警务体制改革、警务机制配套和警察精细化管理共同构成了一种“全方位改革”。

(二)分类晋升、绩效考核与太原公安改革

太原市公安局有八千多名警察,占全市公务员的五分之三,占全省警察总数的五分之一,扩充警力的外生增长模式没有空间。规范警察行为、变革组织运行机制、激活警力存量、重塑人事管理制度成为可行选择。针对警察领导职数“稀缺”导致的晋升激励不足和混乱,太原市公安局创新干部人事管理制度,实施警官和警员分类管理;制定严格规范的绩效考核制度,实现内部控制和外部责任有机融合的新型警务运行机制。endprint

假设a2:在警察领导职数“稀缺”的背景下,实施警官序列和警员序列的分类管理是打破“制度瓶颈”的基础。

公共选择理论基于“经济人”假设将来自个人间相互交易的收益概念移植到政治领域,提出官僚具有追求职务晋升和个人利益“最大化”的偏好[10](p.19)。在职务与权力、经济报酬和福利集中于更高职务层级的“政治市场”中,有效的职务晋升规则成为激发民警活力的制度基础。公安机关相比其他政府职能部门同一级别的实职岗位更“稀缺”,这意味着多数民警因职数限制而激励不足。缺乏晋升空间导致许多民警寻求工作实绩之外的途径,如“走后门”、“拉关系”,用“票子”和“条子”来买官要官。实施警官和警员分类管理,变“职数准入”为“条件准入”,打破警官和警员之间的“瓶颈”,从制度上激活了警力资源:一方面,警员和警官在各自的序列都具有晋升空间;另一方面,警官只有绩效保持优等才能持续担任警官职务,否则达到一定年龄必须转聘同等警员。这从根本上打破了“能进不能出、能上不能下”的僵化体制,保证了警官序列的年轻化。

假设b2:压力型体制下规范量化的绩效考核和数目字管理能防止机会主义。

科学规范的绩效考核是保障竞争机制和晋升机制有效运行,防止“搭便车”等机会主义行为的基础性制度[11](pp.756-775)。首先,通过制度规范构建行为导向制度。太原市公安局对民警行为规范、内务管理规范和警务活动规范进行了制度化设计②。其次,在压力型体制下搭建规范和量化的绩效考核制度,实现考核与续聘、晋升、降级等激励机制相关联。通过制定考核评议办法和考核评议细则,实现考核制度规范化和考核结果定量化。难以量化的工作,采用上下互评、同级互评;窗口单位实行群众实时评议。绩效考核不仅有明确制度,而且实现了考核主体的多元化、常态化和定量化,最大限度克服了机会主义。

(三)知识资本、协商民主与苏州公安改革

苏州市生产总值位居全国城市第五位,辖区实际人口1200万,其中,流动人口达600万,警察却不足12000人。传统的事后警务和被动警务加剧了警力资源与犯罪增长之间的张力。学习和移植创意产业的做法,开发创意平台,激发每个民警的创意潜能;搭建警民恳谈平台,激发公众参与的潜能,用创意和民意等知识密集型替代劳动密集型的警力。

假设a3:知识具有分立性属性,治安治理和警务创意需要每个民警的智慧。

自由主义经济学家哈耶克在解释整个经济秩序是如何实现的经济学难题时,阐述了知识的分立性属性,“……知识并不是集中在任何单个人脑中的知识,而仅仅是作为不计其数的不同的个人的分立的知识而存在的”,从而每个社会成员对于社会运行所依赖的大多数事实也都处于无知的状态[12](p.11)。与警务有关的知识分散在每个民警的头脑之中,有关警务改革的问题诊断和政策创意需要每个民警的智慧。苏州市警队半数以上的民警具有本科学历,有3000名国内最一流警校的毕业生,具有知识密集型创意所需的知识基础。为此,苏州市公安局专门开发了“创意警务之窗”,包括“金点子论坛”、“他山之石”等七大载体;组建警察学术团体、聘请创意警务高级顾问,发挥社会力量和智库的作用;拓建创意警务随岗培训基地;建立绩效考核和激励机制等,实现创意警务的制度化[5](pp.93-101)。

假设b3:警民恳谈会是一种互信机制,在参与和协商治理过程中增进信任。

恳谈会首创于浙江台州,从预算向计生、警务等领域移植和扩展。参与主体的多元性、平等对话、制度化的表达以及参与式决策属性被视为商议合作型治理模式或协商民主的典范[13]。警民恳谈会作为参与治理在警务领域的实践,是辖区民警倾听民意、解决民众诉求而进行的面对面交流互动的活动[14](pp.75-81)。苏州市公安局从2009年5月开始每月定期召开社区警民恳谈会,吸纳城管、税务、工商等部门共同参与,搭建互动治理的平台。警民恳谈会其实是重建警察与社区之间的信任关系。离开公众的信任,基于同意的警务就不可能实现,公众的安全感将会受到影响。因此,警务改革需要包括角色和使命,以及效率和承诺义务的执行[15]。

(四)社会资本、合作治理与湖州公安改革

湖州公安改革的起点是如何提高公众的满意度,解决这一问题的逻辑前提包括承认主观绩效的价值和获取公众不满意的信息“输入”两个方面。湖州的改革选项是搭建合作治理的警务互动平台,即警务广场,通过民意导向机制来提升主观绩效并进一步改进客观绩效。

假设a4:警务绩效包括客观业务绩效和公众主观绩效,后者更具价值评判意义。

主观绩效和客观绩效二分基于数据采集的来源差异,前者是基于公民产生的数据,后者是机构产生的数据[16]。Kelly通过对50个地区的警察和消防服务的绩效与公众的满意度进行一致性检验,发现机构采集的硬数据和公众评价的软数据之间没有相关性[17]。尽管如此,布鲁登尼和英格兰德从公私联合生产的角度重新审视主观绩效评估的价值[18]。珀西和帕克斯将公众知觉和期望等中间变量引入警察主观绩效评估,实地实验和多元回归分析的结果表明,客观绩效更关注投入,公众关注的是效果;在客观指标和主观之间存在中间变量,客观指标通过中间变量来影响主观知觉,由此揭示出主客观绩效之间的内在关联[19]。湖州“警务广场”制度创新,在警民互动过程中,能够获取公众关于警察服务需求、警察服务质量和服务分配等知觉信息,并进一步改进服务,实现主客观绩效的统一[20]。endprint

假设b4:公众参与和警民互动的警务共同体有助于增进公众对警察的信任和满意度。

参与和互动能够增进公众对警察的信任,这与苏州公安改革具有相同的内在假设。“警务广场”学习和整合了警民恳谈会、大走访、大接访等实践经验,将合作治理、回应性治理的理念和信息技术应用于警务领域,并且通过绩效评估工具予以制度化从而成为一种正式的责任机制。警察的绩效评价从发案率和破案率转向更多地以公众的满意度和安全感为标准。在参与和互动的过程中,问题得以解决,信任得以培育,满意度和安全感也获得提升。

(五)见警率、警务生产策略与重庆公安改革

重庆公安以警种整合和交巡警平台建设为基本的改革工具,其理念假设有二:一是警察学有关见警率、警民关系改善与公众安全感和满意度提升之间的关联机制;二是在警力资源约束条件下,警务生产策略是影响警察服务绩效和公众满意度的关键变量。

假设a5:街面见警率和警民关系的改善有助于公众安全感、满意度提升。

由于警种分工过细,部门之间的协调运行成本高,警力资源内耗问题突出。例如,交警和巡警之间行动空间具有很强的同质性,差别在于分工带来的职能配置的不同。在执法实践中,常常出现交警无权及时处理街面的治安问题,巡警由于警力资源有限,一般只对重点地段进行机动车巡逻,出现大量的巡逻真空[21](pp.727-742)。为释放公安组织内部的警力资源,重庆进行交警和巡警之间的整合,街面见警率的提高和开放式交巡警平台的搭建,让公众安全感和满意度迅速提升。关于见警率与犯罪减少、公众的安全感和满意度之间的关系,西方国家进行了很多实证研究和检验。1973年美国警察基金会选择在新泽西州的纽瓦克等28个城市进行步巡的效果评估实验。实证研究的结果表明,尽管步巡可能不会减少犯罪,但可以减少公民对犯罪的担心,居民会越来越认为他们的社区安全宜居,对警察服务更满意[22]。1983年Esbensen和Taylor在阿什维尔的追踪实验也表明步巡与犯罪率降低之间没有显著相关性,也没有证据支持积极的步巡会导致犯罪转移,但实验所揭示的步巡对提升警察和社区关系值得关注[23]。

假设b5:在警力资源既定的外在约束下,警务生产策略的选择有助于提升警察服务的绩效。

埃莉诺·奥斯特罗姆等的实证研究表明,在警务资源既定条件下,公众与警察之间的关系以及警务生产的策略是影响警务绩效的两个基本因素。警务生产策略包括任务导向的警务和巡逻导向的警务[24](p.62)。任务导向型的生产策略强调高度专业化分工,设置很多专门机构和配置较少的巡逻人员;巡逻导向的警务生产策略则依赖派遣巡逻力量来提供广泛的警察服务。交巡警平台实现了巡逻导向的警务生产策略将警力资源置于街面的意图,便于公众直接与民警进行交流,参与警务活动,监督警务运行。此外,让警察“嵌入”社会,本身也是实践社区警务运动的基本理念。哈佛大学警察学教授马克·莫尔就认为社区警务重新定义了警务的目的与手段,强调建立警察与社区之间的伙伴关系来减少犯罪和增强安全感。尽管采纳这一新的组织策略面临政治化、降低犯罪打击效果、强化警察权力等风险,但增进社区安全使得风险值得[25]。

(六)层级精简、制度不兼容与新乡公安改革

新乡公安改革与大庆市采取了同样的逻辑,即组织结构精简。为了增加基层警力,减少指挥层级,新乡市将公安分局全部撤销,建立大派出所。但制度细节的嵌套性带来的复杂性最终导致新乡的警务改革在全省推广后因制度不兼容而“搁浅”。

假设a6:机关与基层警力倒置和警务运行不畅的原因在于层级过多,权力链条过长,层级精简特别是削减分局能强化基层、减少指挥层级。

科层结构带来的管理困境在新乡、大庆、太原等地的警务改革具有共性的假设逻辑。机构设置繁复、职能交叉、职责不清,突出表现在警种林立、内设机构过多、层级过多。全国各地的公安组织在同样的制度环境中有大体相同的组织结构,都存在执行效率和协调效率问题。20世纪西方国家警察组织在结构形式和功能上都在发生变革以回应技术进步、社会组织和政治治理的改变,警察组织结构的改变集中在命令指挥领域和巡逻领域[26]。

假设b6:警务改革的效率逻辑优于法制逻辑,部门逻辑优于嵌套逻辑。

新乡警务改革与大庆警务改革虽然选择了同样的组织逻辑,但在效率与法制、部门改革与体制配套方面的假设“简约”了改革的复杂性和忽视了制度嵌套和不兼容的后果。例如,派出所在法律上不具有审批、诉讼、裁决等只有公安分局才能行使的职权,因而派出所无法与法院、检察院等刑事司法机关对接。对此,公安部门无法赋予“大派出所”相应的法律地位[27],改革缺乏法律支撑。为了从制度细节上进行“修复”和嵌套,不得不在派出所的基础上成立“中心派出所”来协调原分局范围内的其他派出所。这实际上增加了新的层级,科层吸纳的后果是改革回到了原有的层级数量,而且还增加了协调成本。此外,大量派出所的行政级别和行政职数的实质性提升导致财政负担和社会质疑。

四、地方公安改革的内在逻辑、

限度与未来空间

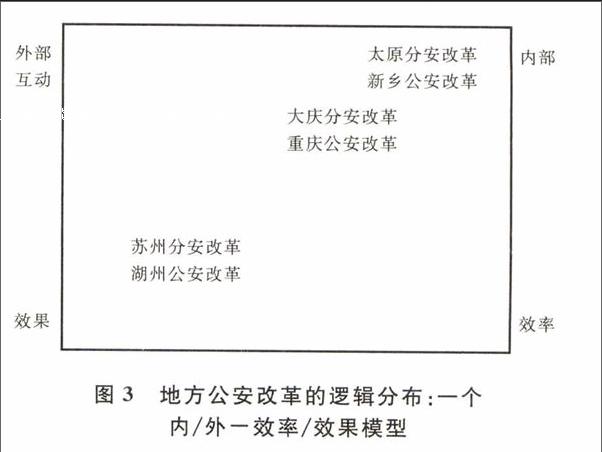

地方公安改革的议题、政策工具和制度选项各不相同,但基本上蕴含着近似的逻辑。各地公安改革都受到警力和经费的“硬约束”,内外部压力触发后很容易转变为改革议程和行动。改革的出发点和“硬约束”在很大程度上决定了制度选择的逻辑,即组织和效率逻辑。只有湖州等少数个案以社会满意度为改革取向,选择以参与和信任来实现治理观念与治理技术的变革。人事激励、部门整合、层级精简是选择机构逻辑实现组织驱动的改革;民意主导、创意导向是选择职能逻辑实现制度驱动的改革(参见图1)。当然,两种改革逻辑之间并非截然二分,改革的复杂性决定了改革策略的一定程度的复合性。endprint

从逻辑前提看,公安编制和经费的增长空间已经逼近最大化,粗放式的增长必须转型。1949年我国公安警察的组织规模仅13万(定编19万,但缺额4000多名中级领导干部、19000多名处级领导干部和4万多名一般干部)[28](p.247),到2008年达到190万[29](p.47),2014年估计已经超过200万,增长了15倍。“全国公安机关实有警力总数约占全国公务员总数的四分之一。在部分地区,公安民警人数已超过当地其他所有行政机关公务员总人数。在个别县、市,公安民警人数甚至是其他所有行政机关公务员总人数的两倍以上。”[30](p.55)根据地方财政统计资料的数据,全国地方公安经费支出从1988年的不足40亿增长到2009年的2292亿[31](p.116),2005年至2009年就增长了一倍(参见图2)。另一方面,犯罪却不断攀升,从20世纪80年代的八万多起增长到五百多万起,有学者预测到2020年我国的刑事犯罪案件总量将达到1200万起[32](p.76)。显然,依靠粗放式的增长,不仅编制和财政经费增长越来越有限,而且无力应对犯罪高发的态势。正因如此,样本地区都选择了“无增长改善论”或内涵式增长作为改革的前提。

在这样的前提条件和约束环境下,如何调动治理资源来维护治安、提供服务和维护秩序就成为公安改革创新的动力。机构内部的改革和治理体系的变革成为制度选择的着眼点。前者包括纵向结构和横向结构两个维度,后者包括内部治理结构(特别是信息和知识)以及政府与社会的关系结构。根据调动资源的不同和改革维度的差异,可以构建一个“内部机构和外部互动”、“组织效率和社会效果”构成的二维改革逻辑模型分布(参见图3)。太原和新乡完全立足于内部改革,前者选择人事晋升和分类管理工具,后者选择横向结构整合和纵向层级精简的工具,改革的结果都在于释放内部活力和提升效率。大庆和重庆的改革更多侧重内部改革,除了追求效率,在一定程度上也结合了社会需求。苏州公安改革重在调动治理的内外部知识资源,除了民警的创意,也通过警民恳谈吸纳社会参与。湖州的改革直接以社会满意为取向,以警务广场的制度形式优化警察的职能和价值,实现合作治理。

二维逻辑分布模型清晰的表明:从内部和效率逻辑出发而非从外部和效果等制度机制着手,是地方公安改革的主要选项。复杂的公安改革被“简约化”为机构改革,导致多样化改革背后的同质化,暗含了地方实验的限度。改革结果的可持续性、方案的科学性、内容的合法性、成本的经济性都有待检验,一些地方的改革动机也受到质疑。有学者认为,现阶段警务改革着眼于警务效率,多是一种技术策略的改革,没有释放社会活力,也缺乏对警察权力的规范和公民权利的保障,其结果是改革重体制内资源整合轻顶层设计、改革方案与法律之间存在张力、单方面改革公安系统缺乏法院和检察院的配套、改革提升效率激活警力的同时存在补偿职级嫌疑[33]。

从成功的经验和存在的问题出发,公安改革新的制度基础和未来空间在于组织结构体系的改革仍将长期坚持;社会分权和治理转型能释放社会的活力提供更多的改革选项;改革的复杂性需要考量不同逻辑选项在制度框架上的嵌套性和兼容性。

在组织结构体系层面,机构改革和组织效率逻辑存在很大的改进空间,今后仍是改革的基本选项。中国行政体制改革过程中机构的合并与拆分,部门之间“职责板块的水平化移动”是一种常态[34],政府机构改革的过程就是一个权力拆分与组合的过程[35](p.394),因此,作为外在表现的机构名称总是处于变动之中。公安部是1949年以来少数名称未发生变化的部委之一,这从一个侧面说明其核心职能边界的清晰性。但是,内部机构的过度专业化和指挥层级过多问题突出,例如公安部有22个内设机构,县市公安局一般高达40多个。因此,公安改革需要在内部进行机构的整合,在专业化分工和适度降低协调成本之间进行选择,换句话说,组织逻辑仍然会成为追求效率的突破口。

在公安职能和互动治理层面,公安持续改进的制度选项在于向社会分权,通过激发社会的活力,实现警务职能的优化和警务供给方式的多样化,为新的改革选项提供更好的治理结构。如果缺乏社会参与空间,公安改革和社会管理创新停留在政府管理创新层面,无法超越传统的管理逻辑③。多中心治理、参与式治理和合作治理的理论和经验表明,面对棘手的治安问题,依靠公安单方面的力量不可能实现有效的治安秩序④。对此,向党从警务理念、警察职能、警察权力配置角度系统阐述了“服务型警察”的设计方略[36](p.95)。以公民为导向,共同行动、联合结构才能发挥各自的比较优势,将作为外在秩序控制和管理的警务转变成内在秩序维护和服务的警务,给社会自治留下空间。而警务模式的自主化、市场化和社会化能够承接警务职能转移,并释放更大的改革空间和提供更多的改革选项。

在全面深化公安改革的制度设计层面,改革的逻辑选择、制度选项和制度细节之间有复杂的关联机制,渐进式改革需要关注制度框架的嵌套性和兼容性。这种兼容性和嵌套性主要考量三重关系:改革选项的创新性与合法性之间的支撑关系,改革方案在突破现有体制机制障碍时,还需要具有法律依据;公安改革与整个司法体制的嵌套关系,改革选项的选择需要考虑与司法体制框架相兼容;改革逻辑、目标与选项的多样性关系,为了实现同样的改革诉求,可以选择完全不同的逻辑,同样的改革逻辑也可以有完全不同的制度选项。为了维护支撑关系、嵌套关系和多样性关系的制度细节往往更为重要。

注释:

①笔者于2013年7月2日在大庆市公安局的访谈。

②太原市公安局:《新型警务运行机制》,太原市公安局内部资料,2009年7月。太原市公安局的新型警务运行机制手册包含规范篇、考评篇、聘任篇和机构职位代码手册4卷。

③公安改革由于缺乏分权带来了严重的社会后果。最近,重庆公安和太原公安暴露出来的问题和教训再次说明警察的执法权与行政管理权、行政管理权与政治之间必须保持适当的距离。endprint

④2006年美国公共行政评论(PAR)特别刊发了一期合作治理的专刊,系统讨论了合作治理的边界管理、跨部门合作、复杂治理等理论及其实践问题。公共行政学界越来越多的在“治理”前面添加新的修辞来表达复杂问题治理的新理论。

参考文献:

[1]Ann M.Florini, Hairong Lai,Yeling Tan. China Experiments: From Local Innovations to National Reform[M]. Washington, D.C.: Brookings Institution Press, 2012.

[2]刘培伟.基于中央选择性控制的试验——中国改革“实践”机制的一种新解释[J].开放时代,2010,(4).

[3]曹力伟.公安改革全方位探索——大庆市的实践与思考[M].北京:中国人民公安大学出版社,2011.

[4]太原市公安局.太原市公安机关破解干部人事管理难题的创新与实践[R].内部研究报告,2009.

[5]张跃进.创意警务论[M].北京:中国人民公安大学出版社,2010.

[6]金伯中.警务广场——民意导向型警务新模式[M].北京:群众出版社,2011.

[7]重庆市人民政府办公厅.关于明确公安机关交巡警机构职能调整的通知[Z].重庆市人民政府公报,2010,(3).

[8]王世卿,徐志豪.河南警务改革研究[J].河北公安警察职业学院学报,2011,(2).

[9]Edward R.Maguire,Yeunhee Shin.Structural Change in Large Police Agencies during the 1990s[J].Policing: An International Journal of Police Strategies& Management, 2003,(26-2).

[10][美]詹姆斯·M.布坎南,戈登·塔洛克.同意的计算——立宪民主的逻辑基础[M].陈光金.北京:中国社会科学出版社,2000.

[11]安瑛.关于公安队伍的激励机制研究[C]//中国人民公安大学“二十公”精神理论研究文集编委会.论战略机遇期公安工作的改革与创新.北京:中国人民公安大学出版社,2005.

[12][英]弗里德利希·冯·哈耶克.法律、立法与自由[M].邓正来,等.北京:中国大百科全书出版社,2000.

[13]郎友兴.商议式民主与中国的地方经验:浙江省温岭市的“民主恳谈会”[J].浙江社会科学,2005,(1).

[14]陈棉权.深入实施“警民恳谈”活动 积极构建和谐警民关系[C]//公安部办公厅研究室.公安部研究室特约研究员重点调研课题论文集.北京:中国人民公安大学出版社,2008.

[15]Andrew Goldsmith. Police Reform and the Problem of Trust[J]. Theoretical Criminology, 2005,(9-4).

[16]Hindy L.Schachter.Objective and Subjective Performance Measures: A Note on Terminology[J]. Administration & Society, 2010,(42-5).

[17]Janet M.Kelly. Citizen Satisfaction and Administrative Performance Measures: Is There Really a Link? [J].Urban Affairs Review,2003,(38).

[18]Brudney,J.L.,England,R.E.. Urban Policy Making and Subjective Service Evaluations: Are They Compatible?[J]. Public Administration Review,1982, (42-2).

[19]Roger B.Parks.Linking Objective and Subjective Measures of Performance[J]. Public Administration Review,1984,(44-2).

[20]倪星,李佳源.政府绩效的公众主观评价模式:有效,抑或无效?[J].中国人民大学学报,2010,(4).

[21]朱旭东,魏国兰.街面巡逻警察的统筹规划与见警率、反应时间研究[C]//中国人民公安大学“二十公”精神理论研究文集编委会.论战略机遇期公安工作的改革与创新.北京:中国人民公安大学出版社,2005.

[22]PoliceFoundation.The Newark Foot Patrol Experiment[M].Washington,D.C.:Police Foundation,1981.

[23]Finn-Aage Esbensen,Charles R.Taylor.Foot Patrol and Crime Rates[J].American Journal of Criminal Justice,1984,(8-2).

[24]Elinor Ostrom, et al.Community Organization and the Provision of Police Services[M].Beverly Hills and London:Sage Publications, 1973.

[25]Mark Moore. Problem-Solving and Community Policing[J].Crime and Justice, 1992,(15).

[26]Albert J. Reiss. Police Organization in the Twentieth Century[J].Crime and Justice,1992,(15).

[27]连继民,侯兆晓.河南警务改革搁浅[J].民主与法制,2011,(2).

[28]中国人民公安史稿编写小组.中国人民公安史稿[M].北京:警官教育出版社,1997.

[29]李健和.公安工作改革开放30年[M].北京:群众出版社,2008.

[30]柯良栋,李民真.公安机关组织管理条例释义[M].北京:群众出版社,2007.

[31]财政部国库司.2009年地方财政统计资料[M].北京:经济科学出版社,2010.

[32]秦立强.社会稳定的安全阀:中国犯罪预警与社会治安评价[M].北京:中国人民公安大学出版社,2004.

[33]程小白,章剑.对社会管理创新和警务改革方向的思考[J].中国人民公安大学学报(社会科学版),2012,(5).

[34]周志忍.论宏观/微观职责在部门间的合理配置[J].公共行政评论,2011,(4).

[35]王占魁.权力的拆分与组合——中国行政机构设置与管理纵览[M].北京:中国档案出版社,2005.

[36]向党.中国警务改革战略[M].北京:中国人民公安大学出版社,2010.

[责任编辑:张英秀]endprint