长篇小说为什么还能这么长?

2015-01-27云也退

云也退

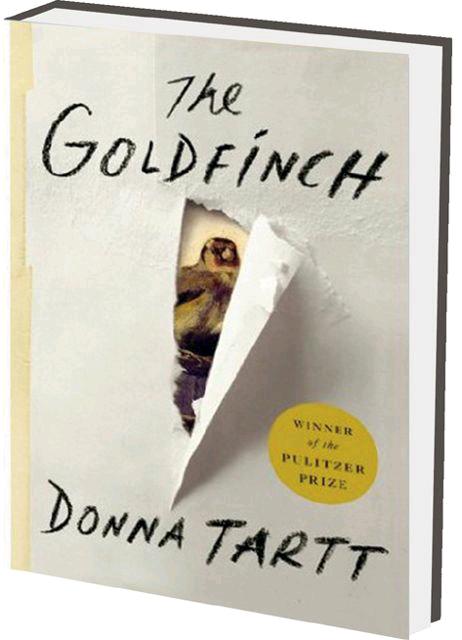

《金翅雀》

唐娜·塔特 著

第98届普利策小说奖

文学批评大师、《模仿论》的作者埃里希·奥尔巴赫,曾夸赞左拉,说他是位了不起的作家,敢于尝试用长篇小说的方式处理浩瀚复杂的现代世界。左拉的小说,尤其是卢贡·马卡尔家族系列,那是现实主义文学的极端,所谓自然主义,事无巨细,样样勾勒细致,作家认为这是最大限度地贴近现实。但现在很少有人还能读进左拉,他的琐碎冗长令人厌烦。但比左拉早上至少二三十年,由雨果、狄更斯、巴尔扎克、司汤达为代表的那一批长篇小说,篇幅更长,故事更细,却成为经典流传下来。这是为什么呢?

弗洛伊德有过解释,他说小说是一种重建技术,是给现实创造的替代品,削弱人们在现实中的痛苦经验。小说人物从一个无名者—对所有读者而言他都是从一个陌生人起家的—开始,一点一点地活,逐渐像每一个现实中人一样设法逃离他的必死性,在这个过程中赢得自己虚构的权威;而同时,他也受到回归无名状态这一危险的可能性的死命拖拽。他似乎得到了一点什么,但随后的故事证明那只是幻觉,他继续奋斗,发起一轮一轮的冲击,攫取财富,获得名声,给人生注入内容和意义,给它翻倍,越是如此,读者就越感到这一切可能会完全落空。

狄更斯们写的正是这样的小说,他比左拉更早,而到左拉那时,自然主义已经呈现出其反动的一面:人们对以这种方式讲故事的需要在减弱。但总体来说,如乔治·卢卡奇所讲,古典小说的文学成就,其核心象征是过去时的语言,展现在读者眼前的故事,出自一位擅长讲故事的人之口,发生在一个虚构人物身上,而故事总是以“很久很久以前……”开头。然而,近代以来的小说已经完全变了,最明显的一点,是小说人物越来越少受到一个讲故事人的约束,从摇篮到坟墓走完一生;故事似乎不再是一个封闭的结构,不管故事的主角是“他/她”还是“我”,你都会感到它的开放性,它突破了一个既定的制度,不再受到“很久很久以前”的拘束。

唐娜·塔特获普利策小说奖后,《金翅雀》(Goldfinch)的封面也贴上了我们熟悉的那个金色星标。在小说普遍写短的时代,这本近800页的纯虚构作品摆出一副鲜明的姿态:挑战读者,而非同一众同类出版物一起,各展所能来吸引买家。

细读一些章节,你便会感到这部狄更斯、雨果、左拉体量的小说,同文学先贤们的在先珠玉有多么大的不同:世界观完全变了,如奥尔巴赫所说,左拉是从讲故事人的角度来看世界,考虑如何把世界装进一本书里。而唐娜·塔特这类作者,他们走的是哲学的角度,世界是一幅由彼此冲突的事实构成的全景画,每个人都在讲述自己的一个版本。

无论在形式上,还是内容上,《金翅雀》都是当代虚构文学理念的产物,小说从过去的一个封闭圆融的宝盒,变成一道敞开的门,众多声音、画面、印象在此进出奔流,而主角则像是控制在一个扳道工手里的、位于10根铁轨交会处的超级复杂的道岔。

你别想像说清匹普在《远大前程》里干了什么,或是说清于连·索雷尔在《红与黑》中干了什么那样,说清少年泰奥·贝克尔和他的朋友鲍里斯在《金翅雀》里面干了些什么。从一进入故事开始,泰奥就在不断地被打岔:他的过去,他对父母的认识,他在当下空间里的所见,他兜里的东西,他一时半会儿的心情,还有出自作者自己的点评与感叹,统统被压缩到了白纸印黑字、从左读到右、按页往下翻这种最为机械的书本阅读模式里面。

近800页的书,几乎每一页上,泰奥的行为和选择都在变化,有时在一段心理描写中,主人公的注意力就要分散好几次。屡屡读到这样的段落,你可能会开始厌烦,不想知道他的选择是对是错,甚至不关心他究竟在琢磨什么。然后,你会特别怀念小说第一章里的高潮:母亲带着泰奥在博物馆里游览,突然被恐怖分子的炸弹夺走了生命—读到这里,你会感到之前的那些拉拉杂杂的对话、描写都是可以忍受的。

长篇小说还能写这么长,是有原因的:穿过那道门的激流无穷无尽,作者懒得去梳理它们,甘心把人物降格为道岔。我们不必改变阅读习惯—最重要的是改变对一本小说的等待—来呼应《金翅雀》(还有《2666》之类一度爆红的砖头)的挑战。不必故意忘记主角,去看那些细节,它们可能真的妙喻迭出、语言别致,也可能纯属卖弄。我们尤其应该保持对轰炸式的发奖、专访与书评的淡定,要知道,在这个时代,固然长篇小说的形式和载体依旧,实质却已经变了,有许多写作以外的事,都被纳入到一本小说的“生产”之中来了。endprint