当代家庭结构区域比较分析

2015-01-26王跃生

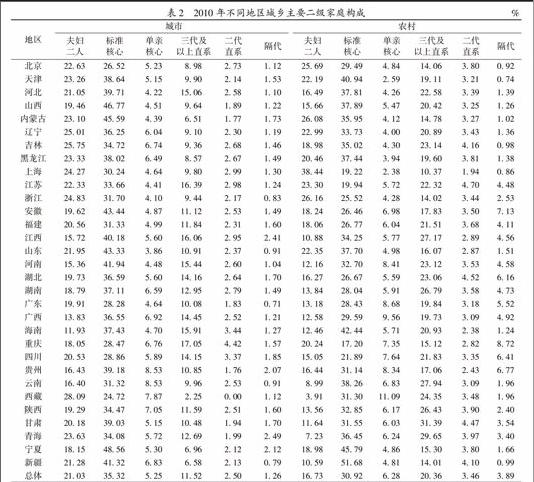

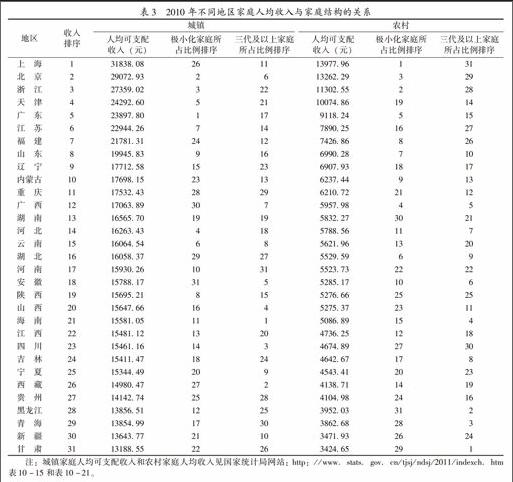

摘 要:基于2010年和2000年人口普查数据的研究,发现:2010年各省份核心家庭构成较2000年降低,但仍为最大比例的家庭类型。城市中,不同省份位居第二位的家庭类别既有直系家庭,也有单人户。北方省份核心家庭构成高于南方,南方省份直系家庭和单人户构成高于北方省份。而农村中的情况则表现为北方省份核心家庭比例高于南方,直系家庭高比例省份集中于中西部,单人户南方省份多高于北方。从更进一步细分的家庭结构看,城市家庭进一步小型化的趋势增强;多数地区农村直系家庭上升,不过其家庭小型化的趋势同样存在。人均收入高的地区,外来人口比例大的地区,老龄化水平高的地区,其夫妇二人家庭、单人户等小家庭比例相对较高。

关键词:家庭结构;地区比较;2010年人口普查数据

中图分类号:C92-05 文献标识码:A 文章编号:1000-4149(2015)01-0034-15

DOI:10.3969/j.issn.1000-4149.2015.01.004

收稿日期:2014-06-24;修订日期:2014-10-16

作者简介:王跃生,中国社会科学院人口与劳动经济研究所研究员。

A Comparative Analysis of the Family Structure in Chinas Different Regions:

Based on the 2010 Census Data

WANG Yuesheng

(Institute of Population and Labor Economics, Chinese Academy of Social

Sciences,Beijing 100028,China)

Abstract:This study is based on the 2010 and 2000 Census Data. The study found that:the proportion of the nuclear family in 2010 was lower than in 2000, but was still the largest family type. In urban areas, proportion of the immediate family ranked second in some provinces,but the one person household was in the second in the other provinces. The proportion of the nuclear family in the northern city was higher than in the south, meanwhile the proportion of the lineal family in the southen city was higher than that in the northern city.The proportion of the one person household in the southern city was higher than that in the northern city. In rural areas,the proportion of the nuclear family in the northern region was higher than that in the southern region, the provinces that lineal family occupied higher proportion concentrated in the central and western regions, the proportion of one person household in the southern provinces was higher than that in the northern provinces. Seeing from family structure of the second grade, the city family showed a trend of further miniaturization. The lineal family risen in most rural areas, while the family miniaturization trend continued. The couple family,one person household and other small families accounted for larger proportions in the areas with high per capita income, with high proportion of inmigrant population, and high aging level.

Keywords:family structure; regional comparison; the 2010 census data

家庭结构指民众居家生活单位的类型构成,对家庭关系、功能有较强揭示意义。中国目前正处于深刻的社会转型阶段,各地经济社会发展水平有趋同表现,但差异也不可忽视。本文拟以第六次全国人口普查长表抽样数据为基础,同时结合“五普”数据对不同地区家庭结构进行比较,以求认识各地不同类型家庭的状态、变动和特征。

《人口与经济》2015年第1期

王跃生:当代家庭结构区域比较分析

一、基本说明

1.家庭结构区域比较及影响因素的理论认识

从区域比较的角度看,哪些因素最值得关注?笔者认为有以下几种。

(1)制度因素。

对不同地区家庭结构具有影响的制度因素包括经济和社会两类。

①经济制度的影响。经济制度差异对家庭结构的影响已为人们所关注。如新中国成立前南方土地租佃经营比较发达,大土地所有者多在城市居住。北方农民中自营和自耕比例相对较高,地主和富农往往居住在乡村,亲身管理田亩耕作;当自家劳动力不足时,则采用雇工方式,并非以出租土地为主。由此,南方农村小家庭比例较高,北方则有较高比例的复合家庭[1]。这种经营制度差异在土地改革后,特别是集体经济制度实施后消失了。家庭均成为集体经济组织下的户,大家庭合作经营的必要性降低,促使小家庭增长。

②社会制度的影响。从区域角度看,社会制度对家庭结构的影响主要指具有地区特色的婚姻家庭行为规则。包括分家惯习、养老方式和婚姻制度等。

首先来看分家惯习。诸子均分家产是中国多数地区的做法,但分家的时间不同。农耕为主且土地为家庭私有制度下,有产家庭父家长往往限制已婚儿子分家。为此,这些地区有相对较高比例的复合家庭。一旦父家长去世,原有家庭往往难以维系下去,诸子会在短期内分家,这在北方比较突出。南方农村也有父家长在世不分家的传统,待父家长去世后再分

曾友豪对上海附近农村家庭调查后指出:分爨之事,多于家长死后行之,或缘家中发生争端——尤其是媳妇之间。参见张镜予.社会调查——沈家行实况[M]//李文海.民国时期社会调查丛编(乡村社会卷).福州:福建教育出版社,2005:10。。不过南方地区父母对儿子分家的抑制力似乎不如北方强。费孝通20世纪30年代对开弦弓村的研究即有此反映[2]。不同区域的分家惯习会使家庭结构显示出差异。

再看养老方式。传统时代和当代农村,养老主要由家庭成员履行,且以儿子承担为主。传统时代亲子共爨养老受到推崇。一些地区多子家庭,若分家不可避免,有老年父母随小儿子生活的习惯。这种惯习下,直系家庭会得到维系。有些地区父母年老后流行诸子“轮养”。“轮养”实施地区,表明相对刚性的家庭养老制度被维护,直系家庭比例相对较高。

最后来看婚姻制度。中国社会中,尤其是农村,男女结婚并非家庭成立的始点,亦即男女结婚初期,往往与父母共同生活一段时间。它对地区家庭结构具有影响。另外,对于有女无男家庭“招赘上门”养老的做法是否接受也有较强的地区差异。接受这一婚姻形式的地区,直系家庭比例则要高一些。

(2)经济发展水平因素。

地区之间经济发展水平对家庭结构的影响表现在居住条件上,它可从“静态”和“动态”两个方面来观察。

“静态”是指经济发展水平高的地区,人口流动较少,复杂家庭相对多一些。当然,也会有相反表现,即经济发展水平高,居住条件改善,会促使小家庭成长。

“动态”则指经济发展水平差异导致人口流动,主要是条件差地区民众出外谋生较多,促使家庭裂解;经济条件好的地区外来者居多,促使小型家庭比例增大,但“土著”和新流入者之间会有差异。

不过,当代经济发展水平对各地家庭结构还会有另一种影响,即经济发达地区民众生育观念和行为较落后地区先行改变,其生育率下降得早。如独生子女政策在发达地区的贯彻力度和民众的接受程度较落后地区高,前者的小家庭比例会增大。

(3)人口因素。

人口因素对家庭结构的影响并不是孤立的,它会与经济发展和地方惯习等相伴随。

①人口迁移流动水平高低。人口流动使不同区域区分为净流出地和净流入地。当代人口择业性流动比较突出,故以劳动年龄人口流出为主,这些地区老年人单独生活比例提高,单亲家庭和祖孙隔代家庭比例增大。“流入地”单人户或核心家庭比例将升高。

②人口老龄化水平。各地人口老龄化水平往往有差异。若一地老年人对子女养老有高度依赖,那么老龄化水平提高会使直系家庭比例增长;而若老年人偏好单独生活,老年人比例扩大则会提升小家庭的比例。

上面对可能影响不同地区家庭结构状态和变动的因素进行了分析。这是一种推断或假设,需要借助当代不同地区家庭结构数据加以论证。

2.家庭结构区域比较研究的意义

家庭结构区域比较有助于丰富对家庭结构状态和变动差异性的认识,完善家庭结构理论。当前中国社会正处于转型之中,地区经济发展水平、惯习和人口行为既有差异缩小的一面,也有依然保持的另一面。不同区域环境下,家庭形态的变异给民众所带来的生存问题也有不同。对此进行研究,可为决策者实行差异性家庭政策提供借鉴。

3.已有研究文献综述

近20年来,家庭结构的地区研究逐渐增多。有学者采用人类学的方法从微观视角考察村落民众的居住方式,对家庭结构的多样性有所呈现[4-5]。但这些研究重在“定点”分析,我们难以借助零散的村落、社区研究,对家庭结构区域特征有所把握。曾毅等人口学者较早利用1982年和1990年人口普查数据分析不同地区的家庭结构,他们发现:除北京、上海、天津和广东外,各省区基本呈现出社会经济发展水平越高,核心家庭比例越高,三代直系家庭比例越低的倾向[6]。笔者依据1982年、1990年和2000年普查数据比较各省级单位农村的家庭结构变动,发现:不同地区的家庭核心化水平有差异,但多数省份之间没有显著不同。这表明,在相同的制度环境中,农村家庭核心化有共同的趋向[7]。还有学者借助多地抽样调查数据对不同地区家庭结构进行比较。如马春华等对五城市(广州、杭州、郑州、兰州和哈尔滨)的家庭研究显示:这些城市家庭构成并非与经济发展处于基本相应的位置,而是呈现相应的梯度,出现一定程度的错位[8]。这一结果给人以启发。

已有研究显示,不同区域家庭结构变动具有多样性,各项具体研究的结论也有差异。从中可见,当代不同地区家庭结构变动既有一定差异,也有趋同表现;既有与社会经济发展一致之处,也有“错位”状态。不过,整体看,已有研究还是比较初步的。

4.本文数据及研究方法

(1)数据。

本文将以2010年第六次全国人口普查长表1%抽样数据为基础,并结合2000年第五次全国人口普查长表1%抽样数据,分析不同地区家庭结构及其变动,揭示各地家庭结构的趋同和差异表现,进而探讨影响地区家庭结构变动的原因。

(2)区域单位设置。

对全国不同地区家庭结构及特征进行认识,有两种方法,一是大区域方法(如东、中、西部地区,或七大区域等),一是以省级单位为对象。本文将以省、区、市为基本比较单位。其理由是,新中国成立后,特别是当前,诸多政策都有较强的地方特征。如生育控制政策的细化及其贯彻力度往往有很强的省级特征。同时以省、区、市为比较单位,有利于分析家庭结构是否有区域集中表现,即考察相邻省份之间家庭结构的共性和差异。

二、不同地区家庭结构及变动

1.基本家庭结构的地区比较

基本家庭结构包含核心家庭、直系家庭、复合家庭、单人户、残缺家庭和其他六类。核心家庭指夫妇二人组成的,或夫妇(或夫妇一方)和未婚子女组成的家庭;直系家庭为夫妇(或父母、父母一方)和一个已婚子女及孙子女组成的家庭;复合家庭为夫妇(或父母、父母一方)与两个及以上已婚子女组成的家庭;残缺家庭是指未婚兄弟姐妹组成的家庭。1982年以来的四次普查资料显示:复合家庭、残缺家庭和其他这三类家庭所占比例很低(不足2%)[9]。故本文将核心家庭、直系家庭和单人户三类家庭作为观察对象。

(1)城市。

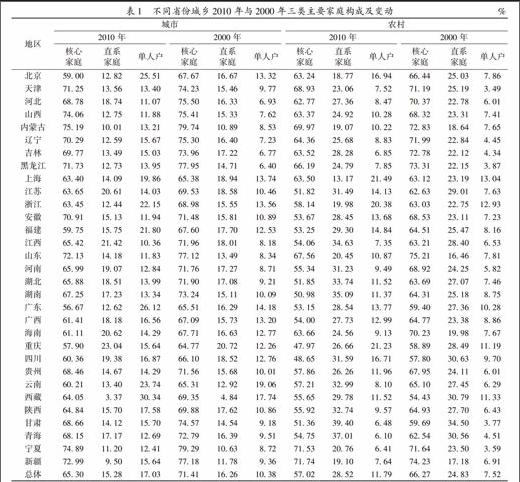

在此以普查数据中的“市”数据作为城市家庭结构分析的资料基础。各地城市民众多具有迁移流动背景(自己或父辈),离开受习俗约束较大的乡土环境,形成以非“土著”人口为主的生活社区和聚落。因而,相对各地农村,不同地区城市之间的居住方式差异要小一些,甚至会有趋同表现。实际情形如何?详见表1数据。

2010年各地城市家庭结构特征分析表明,

各地核心家庭均为最大类别,但直系家庭和单人户排位则不一致。直系家庭和单人户占第二位的省份分别为17个、15个。此外,

2010年各地城市同一家庭类型构成差异很大,这与我们的设想有所不同。

核心家庭的比例,内蒙古最高,广东最低,两者相差18.52个百分点。核心家庭比例超过70%的省份有9个,占29.03%,除安徽外均为北方省份;60%-69%之间有18个省份,占58.06%;50%-59%之间的有4个省份,占12.90%,这4个省份既有沿海省份,也有直辖市。

城市直系家庭超过20%应属高比例地区,从省份来看,有江苏、江西、海南和重庆,均在南方;不足13%则属低比例地区,有北京、山西、内蒙古、辽宁、黑龙江、浙江、广东、西藏、宁夏和新疆,其中西藏和新疆不足10%,属于超低直系家庭省份。整体看,低直系家庭省份相对集中于华北、东北、西北等北方地区,表明北方城市居民中亲子分爨生活趋势更为突出。

单人户构成超过20%的高比例区城有北京、浙江、福建、广东、云南和西藏6个省级单位,南方省份较多;低于13%的区城有河北、山西、安徽、江西、山东、河南、青海和宁夏8个省份,北方省份居多。

一般来说,各地这三类基本家庭类型中,核心家庭、直系家庭和单人户的变动有较强的对应关系。如这三类家庭中,若单人户所占份额较小,核心化程度高的地区直系家庭比例会较低,反之亦然。但单人户增大地区,其变动的多样性明显。

核心家庭构成高的省份其直系家庭比例一般较低。这一变动模式对多数省份是适合的。山西、内蒙古、辽宁、黑龙江、宁夏和新疆6个高核心家庭省份,

直系家庭比例处于低水平;另外,天津的直系家庭比例也接近低水平,比较例外的是安徽和山东。而低核心家庭省份,则打破了这种格局,即与直系家庭的对应关系削弱,同单人户的对应关系增强。北京、福建、广东、重庆4个核心家庭比例低的省份中,北京、广东的直系家庭比例亦为低水平,其单人户则超过20%。此外,福建也是单人户比例高的省份,其直系家庭比例则处于中低水平。只有重庆为高比例直系家庭,其单人户比例也不低。这意味着,多数低核心家庭省份并非有更多的父母与一个已婚子女同居,而是由更强的家庭小型化趋势——单人户比例较大所促成。

与2000年相比,2010年各地城市人口中核心家庭均为减少。从理论上讲这一变化最有可能导致直系家庭增加,实际上并不完全如此。有17个省级单位直系家庭不仅未增加,反而减少了。这两类家庭中减少的份额,均成为单人户提升的推动力量。当然,核心家庭也有可能分解,形成两种变动方向:一是其婚姻单位增多,转入直系家庭;一是进一步萎缩(如其中的夫妇二人家庭)转入单人户。若基于直系家庭视角,可以看出,直系家庭的分解并非均促使核心家庭增加,如低龄丧偶的老年人与同居的已婚儿子分爨,则形成一个核心家庭、一个单人户。

从变动幅度上看,核心家庭只在少数省份降幅超过10%,多数省份在5%-9%之间,表明各地城市核心家庭并非显著减少。直系家庭有减有增,为双向变动。13个省份减幅超过10%,以北方省份居多;8个省份增幅超过10%,以南方省份为主,即多数省份直系家庭发生了较显著的增减变动,这一特征一定程度上使全国城市直系家庭变动趋缓。在家庭结构分析中,地区比较有助于加深对其变动的“多向”性的认识。2000年和2010年城市直系家庭比例分别为16.26%和15.28%,降低6.03%,属小幅变动,显然受到不同省份直系家庭增、减力量的冲抵。与2000年相比,2010年单人户均表现为增长,并且多为大幅度提升,其中15个省份增幅超过50%,北方省份居多。这表明,这10年间北方省份城市居民中直系家庭下降和单人户上升的特征较突出。

(2)农村。

本文以普查数据中“县”数据作为对农村家庭结构的认识途径。一般而言,农村是以“土著”居民为主体的地区。民俗和惯习对其居住方式的影响更大。但也要看到,当代农村已受到两次重要社会变革的冲击,一是维系25年以上的集体经济制度,这一过程中传统家庭关系被新的经济制度和意识形态“重塑”,家庭“分解”行为增强,农村家庭的核心化正是在这一环境中实现的[9];一是改革开放以后农村家庭成员就业非农化的影响,乡—城流动空前增多,社会由此初显“转型”。这两个前后衔接的社会变革,导致地方性民俗和惯习对民众居住方式的作用式微。那么,这一背景之下,农村家庭结构有哪些新变动?