应授人以何渔?

2015-01-26宋月萍张涵爱

宋月萍+张涵爱

摘 要:文章描述目前农民工职业培训现状,并对农民工职业培训以及不同类别培训的工资效应进行分析。在实证分析中,采用倾向得分匹配以控制农民工职业培训对工资率影响的内生偏差。结果表明职业培训可显著提升农民工工资,但不同类型职业培训存在较大异质性:技能型培训的作用最明显,参与多次培训或职业培训的时间较长,才能对农民工工资增长带来实质性影响。基于以上发现,在构建农民工职业培训体系时,应侧重技能型培训、构建终身培训体系,如此才能有效提升农民工就业能力、增加农民工的工资。

关键词:农民工;职业培训;工资获得

中图分类号:C975 文献标识码:A 文章编号:1000-4149(2015)01-0081-10

DOI:10.3969/j.issn.1000-4149.2015.01.008

收稿日期:2014-09-06;修订日期:2014-12-08

基金项目:北京市社会科学基金青年项目“农民工择业行为的代际转变研究”(11SHC025);中国人民大学985经费项目“新型城镇化背景下城乡协调发展研究”。

作者简介:宋月萍,人口学博士,中国人民大学人口与发展研究中心副教授;张涵爱,中国人民大学社会与人口学院硕士研究生。

How to Teach a Man to Fish?:Vocational Training and Wages of Migrants

SONG Yueping1, ZHANG Hanai2

(1. Population Development Studies Center, Renmin University of China, Beijing 100872,China;

2. School of Sociology and Population Studies, Renmin University of China, Beijing 100872,China)

Abstract:This paper describes vocational training situation of migrant workers from multiple dimensions, and analyzes the wage effects of different categories of training. This paper, uses Propensity Score Matching (PSM) method to control the endogeneity bias. The results show that training participation can significantly improve migrant wages, and skilled training has the most obvious effect. More times for training and longer duration for single training bring material impact on wage growth. Based on the above, skilled training should be focused, continuous training should be repeatedly provided so as to construct efficient vocational training system.The migrant workers employment ability and wages can be effectively promoted in this way.

Keywords:migrant workers; vocational training; wage attainment

一、引言

我国乡城间、产业间劳动力转移已经持续了30余年,农业转移劳动力成为我国实体经济的重要人力资源支撑,但不可否认的是,农业转移劳动力人力资本储量较低、生产效率也偏低,与目前我国经济向技术密集型、集约型发展不相匹配。其中,一个很重要的原因是这个群体在向非农产业转移时职业培训缺失,阻碍了人力资本的非农转移速度和质量。

人口流动往往伴随着就业产业的转移,相应的需要有非农就业知识和技能储备。为农民工提供职业培训不仅有利于弥补非农生产的人力资本不足,也有利于农民工提升就业质量、实现充分就业、快速融入城市。但我国非农转移人口职业培训少、培训质量差的现象广泛存在,不利于实现农业转移人口的充分就业。

《人口与经济》2015年第1期

宋月萍,等:应授人以何渔?

相较于学校教育,农民工的职业培训应是着眼于提升其就业能力的一个多元化终身学习的制度体系。而构建农民工职业培训体系,首先应明确的问题是什么类型的培训是农民工真正需要的。因此,分析不同类型职业培训对农民工生产效率的提升作用,才能把握农民工对职业培训的确切需求,为我国构建农民工职业培训体系的方向提供数据支持。

有鉴于此,本文将描述农民工职业培训现状,探讨不同培训内容、不同频率以及不同时长的职业培训对农民工工资率的影响。考虑到在评估职业培训效应时,在横截面数据限制下不可避免会产生内生性问题,为提高模型分析的稳健性,本文采用倾向得分匹配方法进行检验。

二、文献综述

人力资本的形成是个多元的累积过程,明瑟(Mincer)将劳动者所接受的学校教育以及在工作中工作经验的积累统称为人力资本的投资,而人力资本投资才是个人收入的增长和收入分配差异的根本原因[1]。在其对人力资本理论的进一步研究中,他借鉴贝克尔的人力资本计算方法,把人力资本积累明确划分为正规教育和在职培训两部分[2],在其建立的工资决定模型中,引入了教育边际收益率[3],为不同类型人力资本回报的度量提供参照。

在我国,关于人力资本回报的研究聚焦在学校正规教育对工资增长的作用上。对中国农村居民教育收益率的计算结果基本在3%-5%之间[4]。农村居民的教育回报率要明显低于城镇居民[5],而高等教育回报率要远大于中低等教育[6]。农民工往往在非农产业就业,其教育收益率应高于农村居民,教育回报率的计算结果基本在2%-8%之间。

职业培训作为人力资本积累的另一来源,国外学者在20世纪八九十年代便已展开讨论,有研究测算出培训回报率在5%左右[7]。若加以细化,则发现女性较男性更容易获得工资提升[8-10];培训时长与培训效果相关[11];培训内容的技术性越高,效果越显著[12-13]。但国外研究的对象多是普通雇员,缺乏针对移民群体的研究。

反观国内,利用实证方法研究职业培训回报的文献较少,但都认同接受过职业培训的农民工会获得更高工资,换言之,农民工职业培训的缺失将导致其收入降低、就业发展受阻[14-16]。叶静怡,周晔馨利用OLS与稳健WLS两种方法对农民工培训回报率予以计算,其结果稳定在9%-11%之间[17]。

将农民工的职业培训与学校教育进行比较,侯风云认为参与职业培训对工资获得的影响大于正规学校教育,从而肯定职业培训的重要性[18]。赵海则认为学校教育的作用是通过提高劳动者的认知能力和学习能力,使其更愿意且有更多机会接受职业培训;他指出教育是基础性、先导性因素,职业培训则是决定工资水平的关键因素[19]。

在农民工职业培训对工资获得的影响上,大量国内研究将农民工职业培训视为同质,忽略研究不同类型的职业培训对农民工工资的影响,只有极少数学者将职业培训予以细化,并对培训模式展开分析。陈卫等人发现培训过两次及以上的人的工资获得会有显著提升,而仅培训过一次的人则无显著影响;该研究还发现培训天数对流动劳动力的工资获得基本没有影响[20],但其所用数据的调查对象局限于北京市的流动人口。张世伟、王广慧采用2006年吉林省调查数据,分析认为职前培训和在职培训会使农民工月收入分别增加21%和5%,并得到两类培训均能够有效地促进农民工工资增长,而且职前培训的作用效果更加明显的结论[21],但文章对此并未予以进一步的分析和阐释。

目前我国农民工职业培训供需不匹配严重,许多实证研究也采用不同数据印证了农民工职业培训的缺失[22-25]。但是目前中国2.69亿农民工中70%的人只有初中及以下文化程度,70%的人没有接受过正规职业培训

数据来源:国家统计局发布的《2012年农民工监测调查报告》。,农民工技能缺乏的现状显然不能满足进一步提升其就业质量的需求。构建非农就业转移人口职业培训体系是实现新型城镇化的重要前提,只有生产效率高的就业人口才能实现人口“数量红利”向“质量红利”的转变。本文力图回答如何向农业转移人口提供职业培训、提供何种培训、职业培训对促进就业和收入将起到何种作用的问题,为职业培训体系的构建提供思路。

尽管职业培训对工资获得的积极作用不断被印证,但却缺乏对职业培训异质性的关注。因此,本文将在论证职业培训回报的基础上,重点对比不同职业培训的工资效应。另外,在分析过程中,进一步创新分析方法,采用倾向得分匹配方法以提高模型分析稳健性,并立足可靠的全国性数据,以使本研究结果具有较好的代表性。

三、概念、数据与模型

1. 概念界定

本文所指农民工是跨县流动的非农就业人口。同时,本文从培训内容、培训频率以及培训时长三方面度量职业培训的类型。其中,按照职业培训内容的技术性,将其分为普及型培训、技术型培训和技能型培训。普及型培训是指没有区分行业与职业类型而开展的基础性就业培训,其主要目的是为了帮助农民工尽快适应就业环境和知悉权益保护等事宜,主要包括文化补习以及最基本就业知识的普及性教育等。而技术型和技能型培训则是针对具体就业岗位所需知识技能而开展的职业培训。其中,技术型培训主要面对操作人员进行,是以帮助其掌握操作技能为目的;技能型培训的层次更高,不仅涉及机械化操作,更强调方法和原理的掌握。因此,从培训内容的针对性以及技术性来看,技能型培训要高于技术型培训。

2. 数据说明

本文数据来源于第三期中国妇女社会地位调查数据中的农民工样本。该调查由全国妇联和国家统计局于2010年12月按照概率比例规模抽样(PPS)的方法在全国除港、澳、台以外的31个省(自治区、直辖市)抽取了1955个基层社区(村/居委会)组织。为了弥补抽样调查容易遗漏流动人口的缺陷,该调查在北京、天津、上海等18个流动人口比例较高的省(自治区、直辖市)进行了农民工补充抽样调查。本文采用了全国调查和附加流动人口调查中的农民工样本数据。农民工包括本人曾经或目前正在户籍所在区县以外的城镇务工经商且外出半年以上的农村户籍人口。本文重点关注目前正在流动的农民工(以下如没有特别说明时,“农民工”均指正在流动的农民工),经过筛选,最终得到的样本量为2683个。

3. 模型设定

本文的研究问题是农民工参加职业培训对其工资率的影响,通过建立工资决定方程,以探讨农民工职业培训的工资收益率。

Ln(Y)=α+βS+γZ+u(1)

其中,Y为农民工小时工资;S为职业培训;Z为所纳入的会影响工资水平的其他控制变量向量,包括性别、年龄、教育水平、工作年限、工作年限的平方、婚姻状况、职业类型、所在省份等;β、γ为对应的回归系数;μ为误差。

进一步考虑不同类型的职业培训对农民工工资率的影响,在式(1)基础上进一步区分了不同类型的职业培训:

Ln(Y)=α+βijSij+γZ+u(2)

其中,Sij表示不同维度j下第i类职业培训。

文章从培训内容、培训频率、最近一次培训时长三个维度来度量职业培训的不同类型。其中,培训内容分为普及型、技术型以及技能型三类;培训频率则分为最近三年内接受过的职业培训次数为1次、2次、3次及以上;最近一次培训时长则分为一周以内、一周及以上两大类。

4. 内生性及倾向得分匹配方法

在考察农民工参与职业培训以及参与不同类型的职业培训的工资收益时,简单估计会存在因遗漏重要变量而带来估计的内生性偏误[26-27]。参与职业培训的倾向在一定程度上受到农民工个人对就业及回报期望的影响,那些渴望找到更高收入工作的农民工将更倾向于寻找职业培训机会,投资于职业技能培训;而这种职业发展的偏好同时也会绕过职业培训,直接影响农民工的工资回报。个人对职业发展的偏好往往是无法直接观测的,我们无法通过调查数据直接控制农民工个人的职业发展偏好,但如果在度量职业培训对农民工工资获得的影响时忽视了这种偏好的影响,就将会错误地估计职业培训对农民工工资率的作用,错误的程度就是内生性偏误。为能控制这种内生性偏误,在面板数据中,往往可以通过差分的方法来消除这种职业发展偏好所带来的估计偏误。但在横截面数据中,只能通过寻找工具变量或者进行倾向得分匹配的方法来控制这种内生性,本研究正是通过倾向得分匹配的方法来控制职业培训对农民工工资获得影响的内生性偏误。

倾向得分分析(Propensity Score Analysis)是一种基于观测数据(Observational Data)分析变量间因果关系并且能够有效控制样本选择偏差的数据处理方法。在本文中,倾向得分可以理解为,在给定一系列可能的影响因素的情况下农民工选择职业培训以及某种类型的职业培训的条件概率。

本文想要探究的是职业培训对农民工工资率的影响,最理想的办法是获得每一名农民工分别在没有参加职业培训以及参加了职业培训时的工资率,这两个工资率之间的差值就是职业培训的工资效应。然而,现实中只能观测到每个农民工在没有参加职业培训或参加过职业培训后的其中一个工资率,简单地用一名培训者和未培训者之间的工资差异来衡量职业培训的工资效应,将会带来较大的误差。这是因为两类群体在年龄、受教育程度、就业经历等诸多因素上都可能存在很大差别,这些差异会在不同程度上影响他们参与职业培训的选择。只有在控制了这些差异后,样本中存在的选择偏差才有望被控制住。倾向得分分析法将这些因素转化为接受干预(treatment)的条件概率

本文中,接受干预的条件概率表示一位农民工选择参加职业培训的条件概率。,依据这个倾向得分,该方法在整体样本中为每一个参加职业培训的样本匹配一个与之相似

这里的相似是指二者拥有大致相同的可能性去选择职业培训,这样做可以最大限度地满足随机假设。的未参加职业培训的样本作为对照,这就使本文通过测量二者之间的收入差异来估计农民工职业培训的工资效应成为可能。通过回归得到每一个农民工参加职业培训的倾向得分,这样可以将参加培训和未参加培训的农民工在解释变量上的差异通过一个倾向得分展现出来,而后将每一名参加培训者和与其倾向得分最接近的那些没参加培训的农民工进行对比,就可以最大限度地消除样本中存在的选择偏差。

在选择匹配方法时,多种方法各有所长,应根据数据特征予以选择。其中,较为常用的有最近邻匹配(Nearest Neighbor Matching)、半径匹配(Radius Matching)、核匹配(Kernel Matching)、局部线性回归匹配(Local Linear Matching)等,其核心区别在于权重的计算方法以及匹配样本筛选[28]。其中,最近邻匹配和半径匹配是依据计算的倾向的分值重新筛选样本,存在样本删失问题;而核匹配以及局部线性回归匹配则是将倾向得分值作为权重,重新对干预效应进行调整。范(Fan)论证了相较于传统的核匹配方法,局部线性回归匹配更为有效[29],据此,本文采取局部线性回归法进行匹配。

四、数据描述

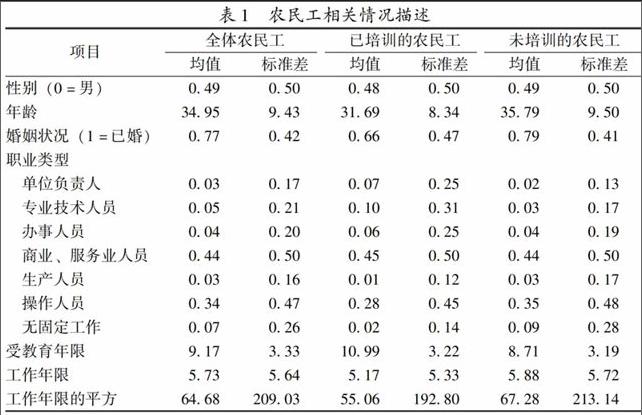

该调查中,全体农民工年龄平均为35岁,性别比例较为均衡,已经结婚的农民工占比达到77%。与没有接受过职业培训的农民工相比,接受过职业培训的农民工年龄更小,相应的,已婚者比例更低。农民工职业分布则以商业服务业人员和操作人员为主。就人力资本相关变量来看,全体农民工平均受教育年限为9.17年,平均工作了5.73年,其中,已接受培训者的受教育程度更高,平均受教育年限达到11年,即平均接受了高中/技校教育,比没有接受培训者要高出3年多。可见,年轻的、高学历的农民工参加职业培训的比例要高于那些年纪稍大、学历更低的农民工。详见表1。

总体来看,农民工参加职业培训的状况不容乐观。农民工中接受过培训的比例仅为20%。在参加职业培训的农民工中,技术型和技能型培训占据了大部分,分别为44%和50%。农民工参与培训的次数较少,在接受过培训的农民工中,45%的农民工只培训过一次,参加过两次培训者占21%。在接受过职业培训的农民工中,最近一次培训为短期培训(一周以内)者比例达到38%,这主要是指工厂企业上岗前培训的情况(见表2)。

学校教育和职业培训是农民工人力资本的两大组成部分,考虑到农民工受教育程度普遍较低,一种理想的状况是职业培训能补充农民工学校教育的不足,也即学历越低、职业培训经历应越丰富。可

现实是农民工学历越高,参加职业培训的比例也越高,而那些只接受过初中教育,甚至没有完成义务教育的农民工也往往没有任何职业培训的经历。数据显示,在学历最高的一批人中(拥有大专及以上学历),过半数参加过培训。而低学历

者接受培训的比例分别为:初中学历者为15.94 %,小

学学历者为10.55%,未上学者仅为3.65%,存在着培训严重不足的情况(见图1)。不仅如此,低学历者培训层次相对更低。拥有小学学历、初中学历的人所接受

的技术型培训最多,比例分别为68.18%与55.72%,同时他们所受的技能型培训最少,比例为31.82%与41.29%。相反的,拥有大专及以上学历的人接受技能型培训的比例最高,为62.04%。

五、农民工职业培训对工资获得的影响

1. 模型结果与解释

表3展示的是参加职业培训以及不同类型的职业培训对农民工工资率影响的回归结果。在控制了其他解释变量后,分析发现,参与培训会使农民工工资获得显著提升(详见表3模型1)。参加过职业培训的农民工的工资将提高9.8%,这初步论证了职业培训对农民工工资获得的正向影响。

而细分培训内容(详见模型2)来看,普及型培训并不能对农民工起到提高工资的作用,而技能型培训对工资的正向影响最为明显。与没有接受过职业培训的农民工相比,参加技术型培训可使工资提高7.5%,而技能型培训可显著提高工资13.4%。这充分说明加强农民工技能型人才培训,不仅注重操作程序指导,而且加强操作原理培训,能更有效地提升农民工工作效率,增加就业收入。

从职业培训的频率上来看,参与培训次数越多,对工资的提升作用就越大(详见模型3)。与没参加过职业培训的农民工相比,培训过1次的农民工工资率将提高7.4%,培训过2次者提高10.8%,而培训过3次及以上者将高出13.5%。提高农民工的人力资本积累也应该是个持续的过程,农民工职业素养和技能的问题不是进城后一次性培训就可以解决的。随着技术经济和产业转型升级,构建农民工终身职业教育与培训体系,才能有效改善农民工的就业质量。

分析同时发现,单次职业培训的时间越长,将会对工资增长带来实质性的影响(模型4)。如果单次培训时间不满一周,事实上不会显著提高农民工工资,而如果单次职业培训时长超过一周,则将显著提升农民工工资(14.4%)。职业培训持续时间短,往往说明职业培训内容不丰富,培训质量不高,容易流于形式。延长职业培训时间,能更全面深刻地阐释就业知识、传授就业技能,也利于受训者更深入地理解培训内容。

除此之外,受教育水平对农民工工资获得有显著正向影响,教育的工资收益率在3.3%-3.4%之间,与现有研究中2%-8%的估计区间相符[4]。相比而言,参加职业培训可提高工资率约9.77%,其收益率远大于多接受一年学校教育,这再次印证农民工职业培训的重要作用。

2. 倾向得分匹配估计

如前所述,在对农民工职业培训与工资获得进行研究时,由于遗漏变量问题的存在会使模型估计产生偏误。为进一步论证参与职业培训对农民工工资获得的影响,并比较不同类型职业培训的工资效应,文章将以从未参加过职业培训的农民工为基准组,对是否参加职业培训,参加不同内容的培训(普及型、技术型、技能型培训)分别进行四次倾向得分匹配。

通过将参加职业培训与未参加过培训的农民工进行匹配,可得到控制内生性后的培训工资效应。在分析倾向得分匹配估计结果之前,应先对匹配质量进行评估。若将收入决定方程中所用到的控制变量全部纳入倾向得分估计,并比较匹配前及匹配后的倾向得分密度分布图,可发现其拟合程度较好。

表4展示的是匹配前后主要变量的误差消减情况,其反映出所有控制变量的处理组、控制组间的标准偏误都有大幅度消减。同时t检验的结果也证实处理组与控制组的样本均值更加接近,这也意味着处理组与控制组的个性特征得到了有效控制,它们的差异得到了消除。图2左上部分展示了匹配前后的倾向得分密度,同样证明该匹配较为可靠。

为了进一步关注不同职业培训内容对农民工工资获得的影响,以精确评估培训模式,文章同样采取局部线性回归匹配方法将参加普及型、技术型、技能型培训的农民工与未参加培训的农民工分别进行匹配。分析结果发现,技术型培训、技能型培训的匹配质量较高,都可利用图2左下和右下部分所展示的倾向得分密度分布图予以佐证;而普及型培训的匹配质量一般(图2右上部分),其原因在于参与普及型培训的样本规模过小,匹配可用的数据严重不足,从而降低了匹配效果。

利用局部线性匹配的方法可得到农民工参加职业培训,以及参加不同类型的职业培训对工资的效应(详见表5)。总体上来看,参加培训对工资的提升效应为10.73%,即说明参加培训对农民工工资获得有显著的正向影响。就培训内容来看,倾向得分匹配估计的结果与多元回归模型结果完全一致。普及型培训对工资获得的作用不显著,提高的幅度最低。技术型培训的效应为8.37%,小于技能型培训的工资效应(13.38%)。可见,技术型培训或技能型培训都对农民工工资获得产生显著积极作用,但相比之下,技能型职业培训的作用最大,应予以特别关注。

六、结论及讨论

职业培训是农民工人力资本的重要组成部分,也是农民工工资提升的有效途径。本文的实证分析也发现,农民工参加职业培训,能提升工资10个百分点;而参加技能型职业培训,农民工工资将显著提升13.4个百分点;参加3次及以上培训,工资将上升约13.5个百分点;参加的职业培训时间超过1周,其小时工资将上升14个百分点。即使控制了内生性偏误,农民工参加职业培训对工资的显著影响作用依然存在。

我国的劳动年龄人口无论是规模还是比例都已经开始下降,提高劳动力生产效率成为经济增长、社会发展的重中之重。农业转移人口(农民工)仍将是我国经济发展的重要人力资源基础,向农民工提供有效的职业培训,将对促进实体经济持续发展起到重要作用。在人口红利消减、产业升级的过程中,构建提高农业转移劳动力就业能力的职业培训体系至关重要。

而在致力于普及农民工职业培训的同时,需要从农民工的实际需求和实体产业技能要求的角度来考虑适宜的职业培训类型和方式。本文的实证结论表明,构建职业培训体系时应对异质性予以考虑,如果仅为农民工提供基础、普及性的职业培训,或仅提供单次、短时培训,对其工资增长几乎起不到显著作用。这也说明,随着技术更新加快和技能要求的提高,农民工职业培训内容应以专业化实际操作和技术原理并重,而且一个行之有效的农民工职业培训应是一个终身持续的教育体系。

也正是考虑到职业培训对农民工乃至整个经济发展的重要作用,国家新型城镇化规划专门制定了农民工职业技能培训计划,将在今后一个时期内着力推动政府投入资金补贴职业技能培训,并强化企业开展农民工岗位技能培训的责任,以实现“每年培训1000万人次,以基本消除新成长劳动力无技能从业现象”的目标。而本文的研究则表明,在加大投入的同时,开展对职业培训效果的科学评估尤为重要,通过正确评估培训效果,可以甄别不同类型职业培训的作用,不断改进培训供给模式、更新培训内容、提升培训质量。