环境污染、政府规制与居民幸福感——基于CGSS(2008)微观调查数据的经验分析

2015-01-23李梦洁

李梦洁

(南开大学 经济学院,天津300071)

一、引 言

古希腊哲学家亚里士多德说过:“幸福是生命的意义和目的,是人类生存的终极目标。”人类发展的宗旨理应是为了获得更多的幸福感,但是,伴随着中国经济突飞猛进的增长,人们的幸福感却反而呈现下降趋势。面对增长与幸福脱轨的现状,究其原因,幸福涉及经济生活质量、居住地环境质量、社会生活质量、文化生活质量等方方面面,在这些领域中寻求突破,是提升幸福感的应有之义。其中,环境质量关系到亿万人民的身体健康和生活品质,是人们幸福的前提条件。当中国大多数地区都受到了雾霾的侵袭,有将近一半的城市陷入缺水的边缘,6亿人呼吸着达不到健康标准的空气时,人民生活质量受到了巨大的冲击,在很大程度上吞噬了国民的幸福感,在这样的环境中生活有如一场梦魇,又谈何幸福?因此,我们有必要分析环境污染对居民主观幸福感的影响,这也是探究环境质量民生意义的重要方面。

自从上个世纪70年代,幸福感已经被普遍用来评价居民生活的满意程度,成为社会福利的衡量指标[1]。经济学者分析了一系列影响居民幸福感的微观和宏观经济变量,例如性别、年龄、收入[2]和失业、通货膨胀[3]。而近年来幸福经济学者和环境经济学者开始考虑环境质量等公共品对于居民幸福感的影响,例如将机场噪音[4]、气温条件[5]、洪涝灾害[6]等环境因素纳入幸福经济学研究的范畴。此外,Levinson[7]和 Ferreira 等[8]分别研究了美国和欧洲空气质量与居民幸福感的关系,发现空气污染对于居民幸福感有着显著的负面影响。而国内关于环境质量与幸福感的研究较少,代表性的有黄永明和何凌云[9]利用中国综合社会调查数据评估了环境污染对中国城市居民主观幸福感的影响及其区域差异,而陈永伟和史宇鹏[10]基于主观幸福感的评价方法,测算了空气质量改善对居民带来的等价经济收益。

综上,关于环境质量与幸福感的研究,多数文献仅选取环境问题的一个具体方面,把环境因素当作影响幸福感的控制变量来考虑,并未进行深入探讨,也很难提出相关有益的启示。针对这一研究缺口,本文拟在以下两方面有所突破和完善:(1)借鉴主流文献关于微观个体数据和相应城市的宏观变量相匹配的方法,利用CGSS(2008)涵盖285个城市居民幸福感的微观调查数据与各城市环境污染综合指数等宏观变量进行结合,探讨环境质量对居民幸福感的影响。因为居民个体特征对城市环境质量影响不大,所以该方法不仅能够有效控制个体特征因素,还可以有效降低双向因果关系产生的内生性;(2)在研究环境污染对于居民幸福感“绝对剥夺效应”的基础上,进一步探讨了这种影响针对不同收入群体的差异性,即环境污染对于居民幸福感的“相对剥夺效应”,并引入政府规制变量,作为提高中国居民幸福感、促进居民福利公平性的重要途径之一,这也是对现有文献的突破,具有理论和现实意义。

二、中国背景与理论假说

自改革开放以来,中国经济总量取得了突飞猛进的增长,1978年-2010年间的人均 GDP年均增速高达8.8%,人民的生活发生了极大的变化。但是伴随着经济的高速增长,人们的幸福感却反而出现了令人担忧的下降趋势,表现出不幸福增长的“Easterlin”悖论,即当国家经济飞速增长时,国民的平均幸福感却没有随着收入的增加而显著提高[11]。根据世界价值观调查(WVS)可以发现:现在的中国人远没有20年前快乐,1990年中国居民的平均幸福感为7.29①在世界价值观调查(WVS)中,满意度问题的备选答案从1到10分为10个等级,幸福感依次递增。,而到 2007年就下降到仅为 6.76,到了2009年,中国人的幸福感仍在持续下降。盖洛普世界民意调查的结果显示,在2005年-2009年间,只有9%的中国人对日常生活感到满意,超过1/3的中国受访者感到生活“遭遇困境”,中国内地居民的主观幸福感在纳入调查的155个国家和地区中,仅仅排名第125位。因此,国民生产总值并不等于幸福感,财富并不一定会带来更大的幸福感。

(一)环境污染影响居民幸福感的“绝对剥夺效应”

事实上,中国只有17%的居民在居住环境、安全感和社区自豪感方面感到满意,这一比例甚至远远低于印度,由此可知,人们的幸福感降低的原因,除了精神层面的不满足外,中国日益恶化的环境问题也是重要方面。环境污染影响人类的身体健康、生活质量和社会活动,而这些也会极大地吞噬人们的幸福感。首先,城市的空气污染、水质量恶化使得人们的发病率上升,而身体健康是决定居民幸福与否的一个关键因素,健康状况较差的居民通常感到不太幸福[12]。其次,严重的环境污染问题给人们的生活带来了极大的不便,人们将会倾向于更少的出行,很难真正享受到原生态自然环境给生活带来的愉悦[13],例如,北方地区严重的雾霾天气迫使高速限行、机场关闭,居民的出行不便对日常工作和生活造成影响,进而显著降低居民的幸福感。最后,环境污染还会造成严重的社会问题,据统计,因环境污染引发的群体性事件近几年以年均29%的速度递增,例如,在雾霾天气下,能见度下降,道路通行效率下降,同时会导致碰擦事故数量急剧上升,这些必然带来种种社会冲突与矛盾,形成社会不稳定因素,使得居民的幸福感受到影响。因此,本文将环境因素纳入幸福经济学的研究范畴分析其对居民幸福感的影响,并提出本文的第一个理论假说:

假说1,绝对剥夺效应:环境污染会影响人类的身体健康、生活质量和社会活动,因此,区域内整体环境质量的降低会对居民的幸福感造成一定的负面影响。

(二)环境污染影响居民幸福感的“相对剥夺效应”

环境污染对于不同群体所造成的影响存在显著的差异,那么,不同群体幸福感对于环境污染的敏感程度是否存在差异?是否存在不同群体分享生态利益和承担生态后果不公平的现象?基于“收益-成本”的分配活动,经济地位较高的群体享受了以环境为代价的大量福利,却利用其经济优势将环境影响后果和环境治理责任不对称地转嫁于贫困的弱势群体,而穷人相比富人迁徙能力差,规避环境污染的能力较弱;基于“资源优化配置”的生产活动,发达的东部沿海地区比落后的中西部地区消耗了更多的资源与环境,但污染工厂为了追求较低的生产要素成本,会倾向于将高污染高耗能产业转移至经济较不发达地区,从而使得环境污染的后果主要由欠发达地区承担;基于“比较优势”的劳动分工,高收入的群体往往从事室内脑力劳动的工作,而低收入的群体则更多地暴露在室外从事体力劳动的工作,因此,低收入群体无可避免地承担了更多环境污染的福利损失。综上,经济地位不利的群体受到收入的约束,要在环境质量与经济成本之间进行权衡,从而享受了较少的环境福利却承担了大量的环境污染。受“不患寡,而患不均”传统思想的影响,人们与生俱来厌恶不平等,这种“环境收益-成本”的不平等将会对人们的幸福感造成相对剥夺,使得低收入群体承受更大的幸福感损失。基于这种环境福利不公平状况,本文提出第二个理论假说:

假说2,相对剥夺效应:经济地位不利的群体享受了较少的环境福利却承担了大量的环境后果,因此,环境污染对于不同群体幸福感的影响程度具有显著差异,存在环境福利不公平的现象。

(三)环境规制对于“绝对剥夺效应”和“相对剥夺效应”的抑制作用

如果上述逻辑成立,那么环境问题不仅会削弱全体居民的幸福感,而且低收入阶层会成为幸福感被“相对剥夺”的群体,拉大各个群体间的福利差异。那么,如何找到提高中国居民幸福感、促进居民福利公平性的突破口?环境与经济是影响居民幸福感的两个重要方面,很显然经济不可能不发展,发展经济过程中不可避免地伴随着环境的损害,那么,要想居民幸福感能够在经济与环境的权衡中达到最大化,就必须实现环境与经济的最优配置。而这又正是环境规制的内涵,环境规制,是指由于环境污染具有外部不经济性,政府通过制定相应政策与措施对厂商等的经济活动进行调节,以达到保护环境和发展经济相协调的目标。因此,只要环境规制能发挥其作用,最小化经济增长过程中的环境污染,环境-经济的协调发展将显著提高居民的幸福感。同时,一个地区的政府环境规制越严格,接受其他地区污染产业转移的可能性就越小,因此,污染工厂就很难向落后地区大量转移,也避免了低收入阶层承担超出其应有范围的环境污染后果,所以,高环境规制将缩小污染对于不同阶层幸福感剥夺程度的差异,提高贫富群体间的环境福利公平性。基于此,我们可以提出本文的第三个理论假说:

假说3,如果各地区实施有效的环境规制,将抑制环境污染对于居民幸福感的“绝对剥夺效应”和“相对剥夺效应”,适度的环境规制是提高居民幸福感、促进居民福利公平性的重要途径。

三、计量模型、变量与数据

(一)计量模型构建

根据理论假说,本文重点关注环境污染与居民幸福感之间的关系,借鉴 Menz[14]的相关研究,我们建立计量模型对理论假说进行验证。

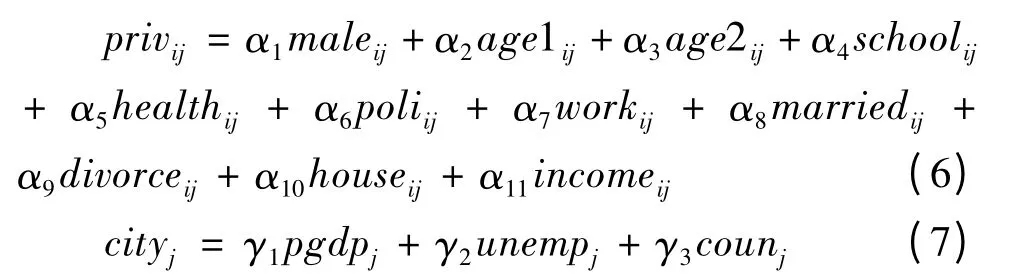

其中,i代表城市,j代表个体,被解释变量Happinessij表示i城市第 j个被调查者的主观幸福感。envi代表i城市的环境污染水平,privij和cityi都是代表控制变量的向量,前者表示i城市第j个被访者的人均家庭收入、健康状况、受教育年限、婚姻状况等一系列微观个体特征;后者代表i城市经济发展水平、失业率、收入差距等一系列宏观经济变量;εij为误差项。

(二)数据来源与说明

本文采用的居民微观调查数据全部来自2008年《中国综合社会调查(CGSS)》项目,这是目前研究中国居民幸福感、价值观等问题学者们公认的权威数据①本文数据使用得到了中国人民大学中国调查与数据中心的授权,并剔除了数据中的离群值。。CGSS项目是中国人民大学社会学系所发起的一项全国范围内的大型抽样调查项目,此研究访问的对象是根据随机抽样的方法,在全国抽取家庭户,包含除西藏、青海、宁夏及港澳台等特殊省份或地区之外的地级以上城市共6000个观测值。在每个被选中的居民户中按一定规则随机选取1人作为被访者,由访问员手持问卷对该被访者进行调查。基于该数据集,在剔除指标缺失的样本点后,本文最终得到5280个居民样本点,涵盖了25个省(自治区、直辖市)的285个城市,研究样本具有一般的代表性。

1.被解释变量:居民幸福感。在 CGSS中调查问题是“整体而言,您觉得快不快乐?”要求被调查者从数字1到5之间进行选择,1表示最快乐,5表示最不快乐①我们认为CGSS2008“快乐”的概念等同于之前CGSS2003、CGSS2005、CGSS2006调查中的“幸福”。。为了便于表述,本文用6减去调查值得到Happinessij,所以,文中1=最不幸福,2=不幸福,3=一般,4=幸福,5=非常幸福,幸福感由1到5依次递增。这种幸福感测度方法虽然较为简单,但具有统计学的效度和信度以及心理测量学的充分性,因此,许多幸福感的研究均采用类似的度量方法[15],本文也采用受访者报告的幸福感作为测度指标。

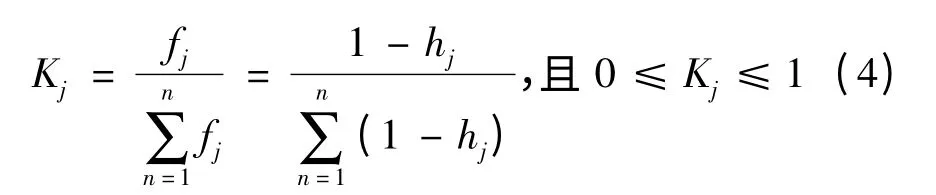

2.核心解释变量:城市环境污染综合指数。为了全面考虑城市各类污染物并克服不同污染物量纲不同不能直接相加的问题,本文试图采用综合指数方法[16],构建环境污染综合指数作为核心解释变量。基于中国各类污染物排放现状及数据的可得性,选取工业废水排放量、工业二氧化硫排放量和工业烟尘排放量三个单项指标,采用改进的熵值法[17]确定各项指标的权重,使该指数能客观反映各城市环境污染的强度,以弥补之前利用单一环境污染指标进行实证研究时无法客观揭示地区环境整体状况的窘境。具体指标的构建过程如下:

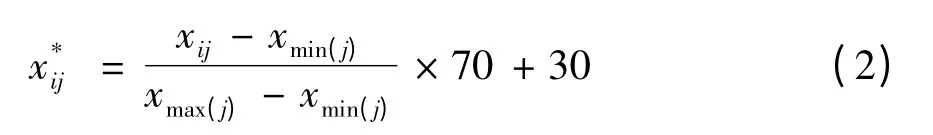

首先对不同指标进行无量纲化处理,同时进行平移使各指标数据集中于30-100之间。

则城市i的环境污染指数值envi:

式中综合指数envi越大,表示城市i环境污染强度越高。

3.其他控制变量。为了尽量消除变量遗漏带来的估计偏差,本文借鉴经典文献关于幸福感影响因素的的研究,引入微观个体特征[18]和宏观经济因素[19]作为控制变量。其中,微观个体特征(priv)指标包括:性别(male)、年龄(age)、学历(school)、健康程度(health)、政治面貌(poli)、工作情况(work)、婚姻状态(married、divorced)、住房情况(house)、家庭收入(income)。考虑到中年人承受的生活、工作压力最大,而青少年和老年压力较小,幸福感相对较高,因此,我们引入年龄的平方项(age2)考察年龄与幸福感的非线性关系[20]。而宏观控制变量(city)包括:衡量地区经济水平的指标 —— 人均GDP(pgdp),衡量就业情况的指标——地区失业率(unemp),衡量地区收入差距的指标——城乡收入比(coun)。综上,微观个体特征(priv)和宏观经济因素(city)两类控制变量可以表示如下:

(三)数据描述性分析

模型中所涉及变量的统计性描述和分布情况如表1所示,由此可以看出,在全部样本5280名被访问者中,回答“幸福”和“非常幸福”的比例分别是43.67%和 21.17%,回答“不幸福”和“非常不幸福”的比例分别是8.47%和2.25%,回答“一般”的比例是24.43%,可能由于个体的异质性和地区宏观变量的差异,在调查数据所调研的城市之中,居民的总体幸福感存在差异性。此外,全部样本涵盖不同年龄、性别、教育程度、健康情况、就业情况、政治面貌、婚姻状态和住房情况的受访者,样本非常全面,这也是我们研究的基础。

表1 主要变量的统计性描述和分布情况

四、实证结果与分析

(一)基于“绝对剥夺效应”的检验

在进行回归分析之前,需要考察模型的多重共线性问题,观察各变量之间的相关系数①由于篇幅有限,相关系数表就不在文中列出,感兴趣的读者可向作者索取。,可以发现,所有变量之间的相关系数均在0.4以下,说明模型不存在严重共线性问题。进一步考察方差膨胀因子(VIF),发现 VIF均值为1.34,在可接受范围之内②VIF的值小于10,说明模型不存在严重的多重共线性问题。。此外,由于本文的被解释变量主观幸福感是一个有序响应变量,赋值分别为1-5,而有序变量相邻选项之间的距离存在不可比性,直接采用普通最小二乘法(OLS)可能会存在一定的偏差。因此,本文借鉴 Knight et al.[21]的处理方法,选择定序响应模型(Ordered Probit model)进行分析,Ordered Probit模型适用于被解释变量不能直接测量、属于隐含的离散变量的情形,本文被解释变量Happiness=1,2,3,4,5适用。估计结果如表 2 模型 1所示,环境污染综合指数的系数显著为负,表明环境污染对居民幸福感具有绝对剥夺效应,即随着城市环境污染程度的提高,居民的幸福感将会明显下降,其可能的影响机制我们会在后文予以验证。

同时,模型中其他控制变量的估计结果与现有文献的研究基本一致[22]。其中,个人收入对幸福感具有正向影响,个人收入越高,幸福感也会越高;而年龄与幸福感呈现U型关系,这与多数研究结果一致[23],居民在青少年和老年时期幸福感较高,而中年时期承受各方面压力幸福感达到谷底;与Graham和Fehon[24]的研究类似,男性的幸福感会高于女性,这可能是因为现代女性不仅仅要面对家庭生活的压力,还要面对在外工作的压力;健康水平和教育程度越高的居民相应的幸福感也越高,因为健康是一个人幸福的前提,并且拥有高学历的人相对会有更好的晋升机会和社会地位,会带来更高的幸福感;同时,就业情况、政治面貌也会提高幸福感,一方面,失业带来了心理上的孤立、收入的减少和收入预期的降低,会让个人陷入极大的痛苦中,另一方面,党员的身份可能会带来更多的政治和社会资本,这一发现与 Appleton和 Song[25]一致;此外,已婚状态和拥有自己的住房有利于幸福感的提升,因为稳定的婚姻和住房会给人心理上的安全感和归属感,而离婚或丧偶则会导致幸福感的下降[26]。再观察宏观解释变量得出的结论,从经济发达程度来看,人均GDP较高城市的居民较为幸福,这可能是由于经济越发达的城市能够提供更多的就业机会以及更优质的公共基础设施。同时,失业率和城乡收入比对居民幸福感的影响显著为负,因为失业和收入差距都会对个人产生负面的情绪,降低了生活的幸福感。

此外,由于环境污染与居民幸福感之间可能存在双向因果关系,其他解释变量也可能存在内生性导致固定效应估计量有偏,为了能准确评估环境污染对居民幸福感的影响,本文通过将环境指标进行滞后处理来解决内生性的问题并作为稳健性分析。一方面,环境污染对居民的影响可能需要一定时间才能体现出效果,这往往会干扰人们对这种长期影响的客观评估;另一方面,前期的环境污染指标不可能受到后一期的居民幸福感影响,将环境指标进行滞后处理也可以排除环境污染与居民幸福感之间可能存在的双向因果关系。因此,本文将环境指标滞后一期和两期,分别采用2007年城市环境污染综合指数、2006年城市环境污染综合指数作为核心解释变量,与2008年居民幸福感调查数据匹配,进行Ordered Probit回归分析,结果如模型2、3所示。可以看出,排除了时间滞后性可能造成的干扰,环境污染对居民幸福感的负向影响依然显著存在,与之前的检验结果一致,这说明环境污染对居民幸福感具有长期持续的影响,验证了研究结论的稳健性。

如理论分析所述,环境污染会通过影响人类的身体健康、生活质量和社会活动进而影响居民的主观幸福感,下面我们验证“绝对剥夺效应”的三条影响途径。首先,居民身体健康程度指标(health)前文已经使用,我们引入环境污染综合指数与居民身体健康程度(health1)的交互项,分析环境污染通过影响居民身体健康进而剥夺幸福感的途径1;其次,人们的生活质量很难直接度量,我们换一个角度,人们的生活质量与出行的便利程度相关,如果生活越便利,人们倾向于更多地出行去感受大自然,因此,本文选用各城市全年公共汽车客运总量来衡量人们生活的便利程度①为了便于说明,环境污染会对居民身体健康和生活便利程度有负向影响,因此对身体健康指标(health)、各城市全年公共汽车客运总量数据(bus)进行倒数处理(health1、bus1),表征随着health1、bus1数值增大,居民身体越来越不健康、生活越来越不便利。,引入环境污染综合指数与居民生活便利程度(bus1)的交互项考察途径2;最后,考察社会生活途径的影响,若是环境污染导致居民出行安全程度下降,则居民社会生活获得的幸福感将会下降,因此,选用各城市每年交通事故发生数作为出行安全的度量指标,引入环境污染综合指数与居民出行安全(safe)的交互项。从模型4、5、6估计结果可以看出,三个交互项的系数均为负,且非常显著,与理论预期一致,环境污染会通过影响人们的身体健康、生活质量和社会活动进而对幸福感产生负向的影响,环境污染越严重,人们的身体越不健康、生活质量越低、社会活动安全性越差,相应地,居民的幸福感也会越低。

(二)基于“相对剥夺效应”的检验

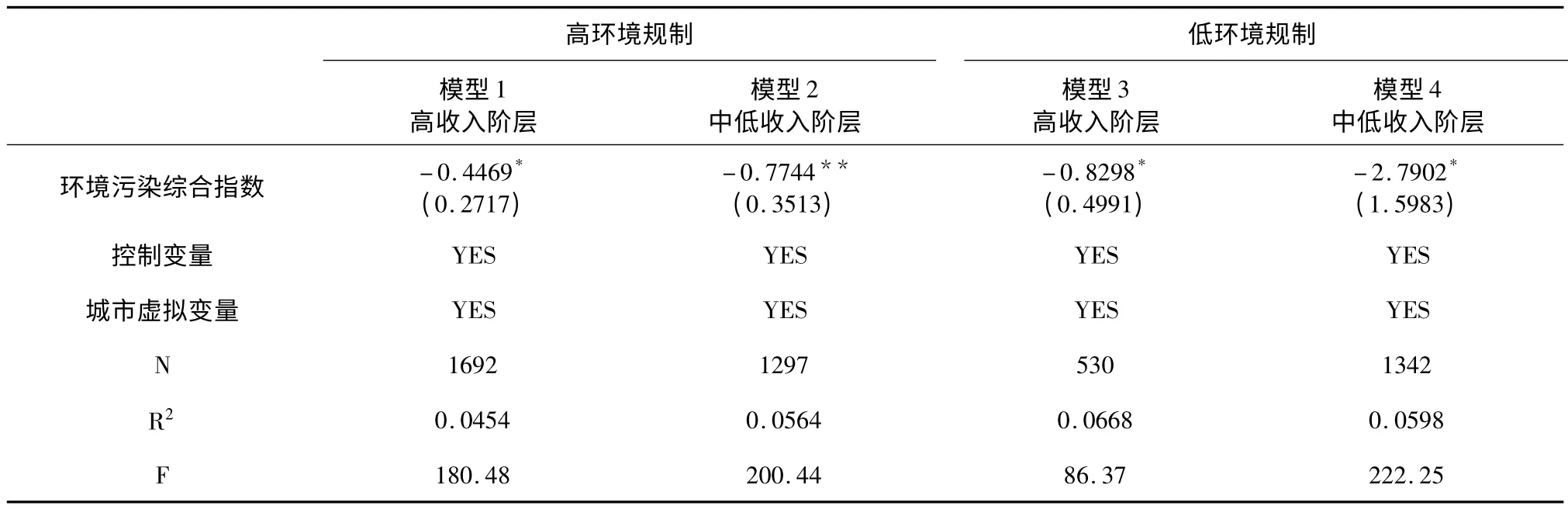

本文已经验证环境污染对于居民幸福感的“绝对剥夺效应”及作用机制,我们希望进一步研究环境污染对于不同收入水平群体主观幸福感的影响程度是否存在显著差异?环境福利不公平的情况在中国是否存在?即理论假说2——环境污染对于居民幸福感的“相对剥夺效应”。此外,考虑到中国区域发展不平衡,环境规制强度也存在较大差异,针对研究目的,本文同样采用综合指数方法构建环境规制综合体系,这套体系由一个目标层(环境规制综合指标)、3个评价指标层(废水、废气、固体废物)和若干个单项指标层(工业烟尘去除率、污水处理厂集中处理率、工业固体废物综合利用率)构成,具体构建过程参考李梦洁和杜威剑[27]。并根据计算出的城市环境规制水平高低和居民收入情况进一步细分样本,如表3所示,包括高环境规制高收入样本(模型1)、高环境规制低收入样本(模型2)、低环境规制高收入样本(模型3)、低环境规制低收入样本(模型4)。针对这四类样本采用Ordered Probit模型分别估计环境污染对各群体居民幸福感的影响,以验证环境污染是否会对居民幸福感造成“相对剥夺”,为相关理论假说提供经验证据。

估计结果显示,模型1、2、3、4环境污染综合指数的系数均显著为负,即环境污染对于不同环境规制水平、不同收入阶层居民的幸福感都具有显著的负向影响,其他控制变量的符号也基本一致,这对于我们之前的结论形成了强有力的佐证。同时,比较模型1和模型2,可以发现,高环境规制样本中,高、低收入阶层环境污染综合指数的系数绝对值分别为0.4469和0.7744,即环境污染综合指数每上升1个单位,高、低收入群体幸福感将分别下降0.4469和0.7744,因此,环境污染对于高收入群体的影响明显小于对低收入群体的影响。再观察模型3和模型4,发现对于低环境规制样本也存在类似的结论,高收入阶层的环境污染综合指数系数(0.8298)显著小于低收入阶层(2.7902)①这里影响程度的比较均为系数绝对值的比较,以下类似。,即环境污染对于低收入群体幸福感的影响更大。

表3 分样本估计:环境污染对于幸福感影响的差异性

综上,不管地区环境规制强度的高低,环境污染对于低收入阶层幸福感的负面影响程度远高于高收入群体,即环境污染对低收入阶层的幸福感造成了“相对剥夺”,验证了理论假说2。这可能是因为,富人等利益所得者作为排污工厂的牟利方,私人汽车拥有者或者园林绿化区域的居住者,因排污获得的收益远大于损失,而且由于经济基础较好,富人规避环境污染的能力远高于穷人。而社会经济地位较低的群体却可能受到经济条件的约束,不得不在环境质量和经济成本之间进行权衡,从而承受了环境污染带来的更大的主观福利损失。因此,环境污染问题不仅会对居民全样本的幸福感造成了“绝对剥夺”,还会对经济地位较低群体的幸福感造成“相对剥夺”。“相对剥夺效应”将会拉大各个群体间的福利差异,而这种环境福利的不公平性可能会涉及一系列社会经济问题,需要引起各界的关注。

(三)基于环境规制对“绝对剥夺效应”和“相对剥夺效应”抑制作用的检验

针对环境污染对于居民幸福感的“绝对剥夺效应”和“相对剥夺效应”,我们有必要针对现阶段中国的实际情况寻找提高中国居民幸福感、促进居民福利公平性的突破口,否则无法针对现阶段中国的实际情况给政策制定者更多的启示,本文主要从政府环境规制的角度进行考虑。当前中国环境规制的实施能否抑制环境污染对于居民幸福的“绝对剥夺效应”和“相对剥夺效应”?下面我们通过分样本研究验证理论假说3。

观察模型1和模型3,可以发现,针对高收入群体,高环境规制样本污染综合指数的系数为0.4469,而低环境规制样本的污染系数为0.8298,即高环境规制样本的系数显著小于低环境规制样本的系数。同理观察模型2和模型4,针对中低收入群体也是类似的情况,高环境规制样本系数(0.7744)显著小于低环境规制样本系数(2.7902)。因此,不管对于高收入群体还是低收入群体而言,高环境规制都将有效减少环境污染对于居民幸福感的负面影响,即环境规制可以抑制“绝对剥夺效应”。这也进一步验证了治理环境的必要性,面对中国当前“不幸福增长”的现状,切不可继续走“先污染、后治理”的道路,各地区应该增强环境规制强度,减少环境污染对于居民幸福感的“绝对剥夺”,实现环境与民生的双赢,这也是环境治理的民生意义所在。

进一步观察环境规制对于“相对剥夺效应”的影响。如前所述,低收入阶层幸福感受环境污染的影响程度远高于高收入群体,观察高环境规制样本(模型1和模型2),可以发现高收入和低收入阶层环境污染综合指数的系数分别为:0.4469和0.7744,因此,系数差0.3275可以衡量环境污染对于不同收入阶层幸福感的“相对剥夺”;同理观察低环境规制样本(模型3和模型4),高、低收入阶层环境污染综合指数的系数分别为0.8298和2.7902,则环境污染对于不同收入阶层幸福感的“相对剥夺”为系数差1.9604。由此可知,高环境规制样本高、低收入群体幸福感的“相对剥夺”程度(0.3275)要显著小于低环境规制样本(1.9604),因此,高环境规制不仅能提高中国居民幸福感,并且可以缩小环境污染对于不同阶层幸福感影响程度的差异,即环境规制能抑制“相对剥夺效应”,可以有效改善居民福利的公平性。

五、结论与启示

伴随着“四化同步”建设的快速推进,当前中国的环境污染形势比以往都要严峻、社会公众的民生诉求比以往任何时候都要迫切。基于此,本文从理论上分析了环境质量对于居民幸福感的“绝对剥夺效应”和“相对剥夺效应”,探究增进居民幸福感的突破口,并利用2008年的中国综合社会调查数据(CGSS)进行了实证检验。结果表明:(1)环境污染通过影响居民的身体健康、生活质量和社会活动会对居民幸福感具有显著的负向影响,即随着城市环境污染程度的提高,居民的幸福感将会明显下降,存在“绝对剥夺效应”。结论对于环境指标的滞后项依然成立,即环境污染对居民幸福感具有长期持续的影响,这也验证了研究结论的稳健性。(2)环境污染对于不同收入水平群体的影响程度是不相同的,社会经济不利地位的群体因应环境污染承担了更大的福利损失,存在幸福感的“相对剥夺”,也造成了中国环境福利不公平的现状。(3)环境规制可以抑制环境污染对于居民幸福感的“绝对剥夺效应”和“相对剥夺效应”,因此,可以将环境规制作为提升居民的幸福感和改善居民福利公平性的突破口,这也是环境治理的民生意义所在。

本文所得出的研究结论蕴含了丰富的政策含义:

第一,构建经济-环境-民生和谐的幸福城市是发展的应有之义。中国当前增长与幸福脱轨的现状验证了“Easterlin”悖论,即国民生产总值并不等于幸福感,将GDP作为官员政绩考核的唯一标准,并不符合当前人们的民生诉求。居民的幸福才是发展的宗旨,构建经济-环境-民生相协调的幸福城市,才是可持续发展的关键。幸福城市是指经济、环境、社会协调发展,人居环境良好,能够满足居民物质和精神生活需求,适宜人类工作、生活和居住,而生态是城市之基,宜居乃城市之本,改善生态环境是政府建设幸福城市的必经之路,也是当前政策者应该关注的重点。因此,中央政府、地方政府、企业和个人应该目标一致并担负起各自的责任,共同应对环境污染的难题。只有以居民幸福感作为发展的宗旨,构建经济-环境-民生和谐的幸福城市,中国才能跳出“Easterlin悖论”,实现“幸福增长”的目标。

第二,提高各地区环境规制水平,发挥其对“绝对剥夺效应”和“相对剥夺效应”的抑制作用。环境规制作为提高中国居民幸福感、促进居民福利公平性的突破口,加强环境规制对各个社会阶层的主观幸福感都有促进作用,可以有效遏制中国社会不平等进一步加重,若不及时治理环境,将造成巨大的民生损失。因此,政策制定者应该用发展的眼光看待环境与民生的关系,当前,高耗能、高污染的粗放型经济发展模式已经不再适用中国,我们必须明确地把环境治理置于顶层设计的最前端,不能依旧把生态环境问题放在经济社会发展之后再去考虑的问题;必须加强环境规制的强度,根据地区的发展差异和产业的异质性制定更有针对性的环境政策;利用环境规制实现经济增长过程中环境损害的最小化,高度重视居民环境与民生的诉求,这样不仅有利于环境的改善,对于居民的福利提升及公平性也具有积极的影响,最终实现环境与民生的双赢。

综上,政策制定者必须真正做到以人民的幸福感作为发展的内涵与宗旨,提高各地区环境规制强度,构建经济-环境-民生相和谐的幸福城市。此外,要想实现经济与环境的最优配置以达到最大化的民生效应,有必要探索一系列政策工具,例如产业结构优化、技术升级等,如何利用这些工具变量实现经济与环境的最优配置以提升人们的幸福感,对于构建经济-环境-民生和谐的可持续发展社会具有重要意义,这也是我们下一步所要研究的方向。

[1]Veenhoven R.Quality-of-life in individualistic society[J].Social Indicators Research,1999,48(2):159-188.

[2]Morawetz D,Atia E,Bin-Nun G,et al.Income distribution and self-rated happiness:some empirical evidence[J].The economic journal,1977,87:511-522.

[3]Clark A E,Oswald A J.Unhappiness and unemployment[J].The Economic Journal,1994,104:648-659.

[4]Van Praag B,Baarsma B E.Using happiness surveys to value intangibles:The case of airport noise[J].The Economic Journal,2005,115(500):224-246.

[5]Brereton F,Clinch J P,Ferreira S.Happiness,geography and the environment[J].Ecological Economics,2008,65(2):386-396.

[6]Luechinger S,Raschky P A.Valuing flood disasters using the life satisfaction approach[J].Journal of Public Economics,2009,93(3):620-633.

[7]Levinson A.Valuing public goods using happiness data:The case of air quality[J].Journal of Public Economics,2012,96(9):869-880.

[8]Ferreira S,Akay A,Brereton F,et al.Life satisfaction and air quality in Europe[J].Ecological Economics,2013,88(2):1-10.

[9]黄永明,何凌云.城市化,环境污染与居民主观幸福感——来自中国的经验证据[J].中国软科学,2013(12):82-93.

[10]陈永伟,史宇鹏.幸福经济学视角下的空气质量定价——基于 CFPS 2010年数据的研究[J].经济科学,2013(6):77-88.

[11]Easterlin R A.Does economic growth improve the human lot?Some empirical evidence[J].Nations and households in economic growth,1974,89:89-125.

[12]Di Tella R,MacCulloch R J,Oswald A J.The macroeconomics of happiness[J].Review of Economics and Statistics,2003,85(4):809-827.

[13]Ferreira S,Moro M.On the use of subjective well-being data for environmental valuation[J].Environmental and Resource Economics,2010,46(3):249-273.

[14]Menz T.Do people habituate to air pollution?Evidence from international life satisfaction data[J].Ecological Economics,2011,71(24):211-219.

[15]刘斌,李磊,莫骄,等.幸福感是否会传染[J].世界经济,2012(6):132-154.

[16]赵细康.环境保护与产业国际竞争力:理论与实证分析[M].中国社会科学出版社,2003.

[17]郭显光.改进的熵值法及其在经济效益评价中的应用[J].系统工程理论与实践,1998,18(12):98-102.

[18]Ram R.Government spending and happiness of the population:additional evidence from large cross-country samples[J].Public Choice,2009,138(3-4):483-490.

[19]Dolan P,Peasgood T,White M.Do we really know what makes us happy?A review of the economic literature on the factors associated with subjective well-being[J].Journal of economic psychology,2008,29(1):94-122.

[20]何立新,潘春阳.破解中国的“Easterlin悖论”:收入差距,机会不均与居民幸福感[J].管理世界,2011(8):11-22.

[21]Knight J,Lina S,Gunatilaka R.Subjective well-being and its determinants in rural China[J].China Economic Review,2009,20(4):635-649.

[22]Jiang S,Lu M,Sato H.Identity,inequality,and happiness:Evidence from urban China[J].World Development,2012,40(6):1190-1200.

[23]陈刚,李树.政府如何能够让人幸福?——政府质量影响居民幸福感的实证研究[J].管理世界,2012(8):55-67.

[24]Graham C,Felton A.Inequality and happiness:insights from Latin America[J].The Journal of Economic Inequality,2006,4(1):107-122.

[25]Appleton S,Song L.Life satisfaction in urban China:Components and determinants[J].World Development,2008,36(11):2325-2340.

[26]李涛,史宇鹏,陈斌开.幸福经济学视角下的中国城镇居民住房问题[J].经济研究,2011(9):69-82.

[27]李梦洁,杜威剑.环境规制与就业的双重红利适用于中国现阶段吗?——基于省际面板数据的经验分析[J].经济科学,2014(4):14-26.