消费罪恶感:维度、过程及实证研究前沿探析*

2015-01-23陈绘雯

白 琳 陈 晨 陈绘雯

(安徽大学商学院, 合肥 230601)

1 引言

购物后一定会有好心情吗?消费一定是和愉悦感相关吗?答案当然是不尽然。事实上, 每一次的购买行为, 消费者的大脑都掺杂了诸如恐惧、担心、懊恼、欢喜、得意洋洋诸如此类相似或又截然矛盾的复杂情绪。特别是享乐型消费或奢侈品消费, 此类产品或服务并非是生活中不可或缺和必需的, 即便是消费者的可支配收入提高,若没有足够合理的正当化理由和心理调适, 消费者购后仍不免会有强烈的负面情绪, 而“罪恶感”作为最主要的负面情绪之一深刻地影响消费者的购买意愿与态度。诚如Basil, Ridgway和Basil (2008)所言, 不管是因消费者本身的欲望还是厂商的推波助澜, 消费者在购买前的心理冲突及购买后的后悔莫及都属于消费罪恶感。

过去有关“罪恶感”的研究大多是集中在心理学、宗教学、哲学和社会学等相关学科, 在营销研究领域, 学者们对负面情绪的研究主要以探讨恐惧感(fear)为主, 直到20世纪90年代相关学者提出以罪恶感为诉求的广告促销方式, 罪恶感的课题在营销领域才逐渐受到大家的关注。在消费者行为研究主题中, 研究人员多是探究冲动性购买(impulsive buying)、强迫性消费(compulsive consumption)、消费过度(overspending)或疯狂购物(bulimic shopping)与消费者罪恶感的关联(Sengupta & Zhou, 2007; Virvalaite, Saladiene, &Bagdonaite, 2009), 抑或将研究重心集中在消费罪恶感的某一情绪维度, 如后悔对消费者购后满意度的影响而忽视了其它情绪层面(Keinan &Kivetz, 2008; Saffrey, Summerrille, & Roese,2008)。但目前国内研究还欠缺对消费罪恶感多维情绪构面的解读, 以及对消费罪恶感产生、合理化和消弭整个过程的剖析; 包括如何在营销实践中应用消费罪恶感使其成为有效的客户沟通手段。因此有必要梳理国外消费罪恶感最新研究进展, 从理论基础、过程探索和实证研究几方面对消费罪恶感的研究进行系统概括整理, 以期为国内相关理论研究提供参考, 为企业开展营销实践活动提供借鉴。

2 理论基础:情感维度、发生时机和类型

罪恶感的概念最早源于宗教心理学, 描述个人在宗教经验中对“罪的知觉” (sense of sin), 是一种“有罪的感受” (feeling of guilt)。这种有罪的感受是个人的主观性判断, 区别于一般意义上单纯的法律条文规定的“罪恶”。Dedeoğlu和Kazançoğlu(2010)指出罪恶感为一种人格倾向, 是对已经违反、可能违反或无法达到个人内心道德标准的自我惩罚的广泛性预期。在营销领域最早明确提出消费罪恶感(consumer guilt)概念的是Burnett和Lunsford (1994), 他们认为消费罪恶感是由于消费者做出违背个人价值或社会规范的消费决策所导致的一种负面情绪。为了深刻理解消费罪恶感的本质内涵, 我们将从消费罪恶感的情感维度、发生时机和类型三个方面进一步解读。

2.1 情感维度

大多数研究者都明确指出消费罪恶感是一个多维构面, 发生时常常会伴随着多种负面情绪,是多种感情交织成“罪恶的感受”。然而不同的学者对消费罪恶感的情感维度构成持不同的观点,如表1所示。

表1 消费罪恶感情感维度划分

现以Lin和Xia (2009)的消费罪恶感六维度为例, 对其内涵解读如下。

消费罪恶感中的“犹豫感”主要来源是“冲突”,由于消费者在购买前的强烈欲望与其一贯秉持的价值观和社会规范相抵触, 形成两股对峙的力量,从而造成消费者内心挣扎、矛盾的感受。但并非所有的“犹豫”都是消费罪恶感, 如果消费者犹豫的是所购商品的实用性、售后服务等较实际的问题, 而非心中“想要”与“需要”这个产品或服务的思想冲突, 就不属于消费罪恶感。

“不舍感”来自于资源即将流失和正在流失的提醒作用, 特别在资源有限的前提下, 为了购买眼前商品, 消费者的自我放纵导致不得不放弃其它备选方案, 从而产生金钱疼惜感(pain of paying)。

“担忧感”则来自消费者担心相关群体对自己购买行为的不认同, 尤其是“资金提供者”或是与己关系密切的“资金共有者”, 通常他们拥有全部或部分购买决策权。相关群体的认可或允许往往使购买行为的合理化(justification)或正当化更强烈, 反之没得到许可的购买行为则会加深消费者内心的罪恶感, 产生焦虑或担忧。

“心虚感”则是消费者在购买后以“重要他人”(significant others)的标准衡量自我购买行为而产生的一种情感。这里的“重要他人”不同于“担忧感”的相关群体, 它是指消费者所“重视”的人, 即消费者特别在乎和看中他们对自己购买行为的看法, 如果消费者所购产品或服务没得到这些“重要他人”的肯定或支持, 那么消费者就难免会有“心虚”的感受。

“后悔感”是指消费者意识到自己的购买决策是错误时而产生的情绪。后悔感一般发生在购买后但具体时间点并不确定, 可能是付钱后, 也可能是使用了一段时间后, 也可能是被他人提醒之后。这里的后悔感仅仅是指消费者否定过去购买行为的正确性, 如果有重新选择的机会将会作出不同的决策, 但该情绪内涵并不包括“反省”或“愧疚”之意。

“内疚感”则是来自于对错误购买行为的自省和反思, 虽然与后悔感同样都源于错误的购买决策, 但后悔感仅是意识到自己错了并无自责和伤心, 而“内疚感”则是消费者意识到自己违背自身价值观或社会规范时产生的愧疚和懊悔。综上所述, 消费罪恶感的六个情感维度的形成原因和内涵意义各不相同, 但往往同时交织出现在消费者购买行为整个过程。

需要说明的是, 目前研究中对消费罪恶感的测量主要依据李克特量表, 较为成熟且具有代表性的是Cotte, Coulter和Moore (2005)的包含四个题项的李克特五级量表, 1为“非常不同意”, 5为“非常同意”, 量表依据不同的实验研究情境设计来衡量被试内在的罪恶感感受, 题项主要包括“我会因此感到羞愧”、“我会因此有自责的感受”、“我会有不舍的感受”和“我会感到心虚, 觉得应有所回应”。在实证研究中衡量该量表的信度的Cronbach’s α值均达到0.8以上, 构念效度也是较为满意的。此外, 台湾学者林育则(2007)针对中国市场环境下消费者的特点, 依据消费者罪恶感发生时机和消费者情绪维度, 研发出包含29个题项的“中国消费者罪恶感量表”, 量表的 Cronbach’s α达到了0.91, 聚合效度因子载荷值达到75%, 验证性因子分析NFI、NNFI和GFI均大于0.9, 同时具有较高的效标关联效度, 因此构念效度得到有效评估, 该量表因其针对性和全面性对开展国内相关研究具有重要的参考价值。

2.2 发生时机

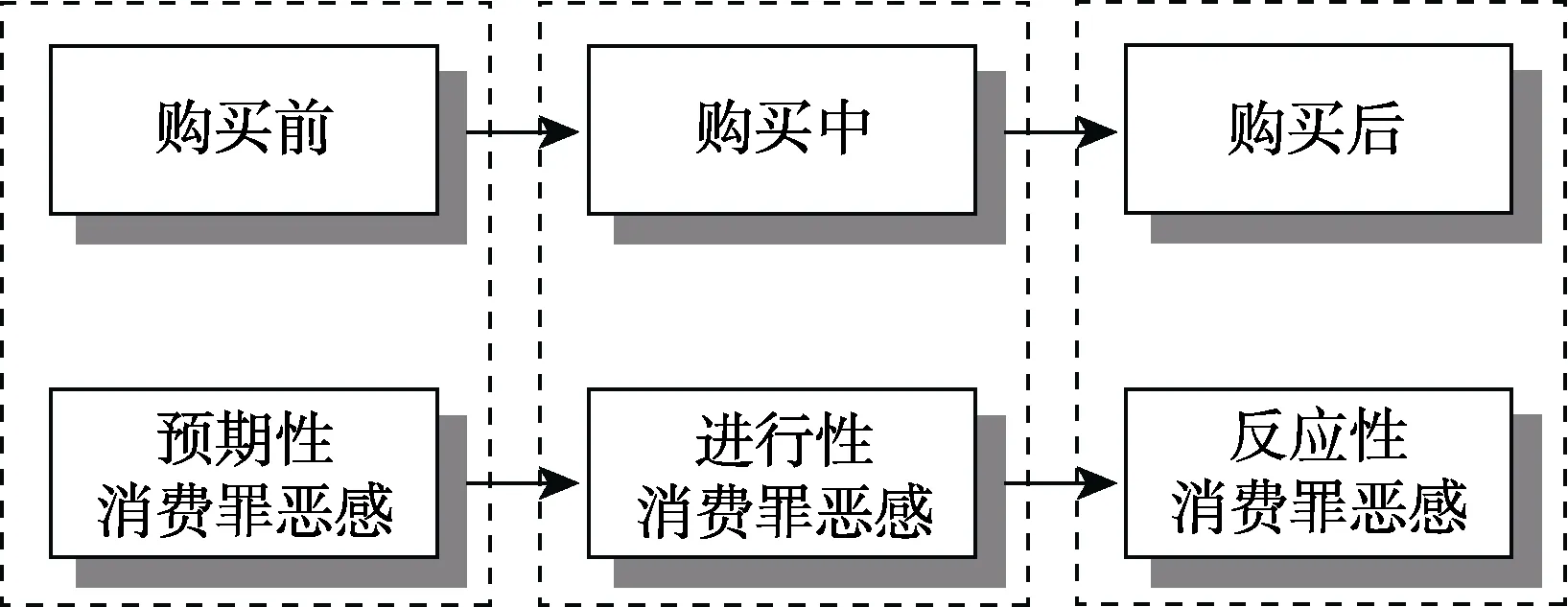

消费心理学上,Chun, Patrick和Maclnnis(2007)等根据罪恶感发生的不同情境, 将罪恶感分为预期性罪恶感(anticipatory guilt)与反应性罪恶感(reactive guilt)。预期性罪恶感产生的时间点是在导致罪恶感的行为发生之前, 由于感知到将来可能会发生有违准则的行为, 于是产生罪恶感。反应性罪恶感则是对于违反个人价值观或准则的回应和反馈, 也就是说罪恶感发生的时间点是在导致罪恶感的行为真实发生之后(Khan,Dahar, & Fishbach, 2009)。而Bei, Lin和Yu (2007)等针对消费者购买过程的心理变化, 指出除了购买前与购买后会产生消费罪恶感外, 消费者在确定购买进而实际付款的过程中即付款的当下也会产生罪恶感, 这时的罪恶感在概念及强度上与预期性罪恶感和反应性罪恶感有所差异, 称之为进行性罪恶感(proceeding guilt)。消费罪恶感发生时机如图1所示。

图1 消费罪恶感发生的时机

这三个时点的消费罪恶感除发生时间不同,其引发的原因和产生的情感内涵也各不相同。Dedeoğlu和Kazançolu (2012)的研究显示, 导致购买前预期性消费罪恶感发生的缘由是消费者购买欲望与良心的“冲突”, 因金钱的流失而“警觉”是购买中进行性罪恶感的产生的根源, 而导致购后产生反应性罪恶感的核心原因是“自责”。基于此,不同时点的消费罪恶感最终产生的主要情绪内涵也不一样:预期性罪恶感的主要情绪内涵是“犹豫”, 进行性罪恶感的主要情绪内涵是“不舍”, 至于反应性罪恶感的主要情绪内涵是“后悔”与“内疚”。实践中预期罪恶感是广告诉求最常被应用的一种形式, 因为广告本身就是未来行为导向, 与预期性罪恶感定义一致。

2.3 消费罪恶感类型

Dahl, Honea和Manchanda (2003)使用关键事件法完成被试的自陈式报告(self-report), 探讨消费情境下的罪恶感本质, 研究根据利益受损对象将罪恶感划分为与己相关罪恶感(Guilt related to oneself)、与他人相关罪恶感(Guilt related to others)和社会标准罪恶感(Guilt related to societal standards), 三类罪恶感所占比例分别为:24.5%、23.4%和52.1%。与己相关罪恶感是指个体无法调整个人行为或未达到为己设定的标准而产生的罪恶感, 如违反消费目标(购买香烟、减肥期间大快朵颐)和不作为(未按照原定计划使用健身会员卡、产品打折期间未购买)。与他人相关罪恶感主要是指由于个体的作为或不作为而对他人产生的负面影响, 如对别人的无意伤害(对售货员的粗鲁态度)、未满足对方要求(拒绝出于公益目的的推销人员)和双方关系淡化或恶化(如人际赠礼失败)等。社会标准罪恶感是指个体违背公众认可的社会标准和道德而产生的罪恶感, 它包括有意为之的行为(丢弃可回收产品、购买外国产品)和无意的冒犯或违背(购买过度包装的产品或不能重复使用的产品)。研究通过对286个有效样本进行方差分析发现, 以上三类罪恶感在严重程度、强度、消费者性别和作为/不作为等上并无显著差别。

Yi和Baumgartner (2011)运用焦点小组访谈法法, 提出消费罪恶感分为:财务罪恶感(financial guilt)、健康罪恶感(health guilt)、道德罪恶感(moral guilt)和社会责任罪恶感(social responsibility guilt)。需要说明的是, 这四类消费罪恶感并非相互排斥或完全独立, 消费者的同一个购买行为可能会同时包含这四类罪恶感中的几种。财务罪恶感较易发生的情境是消费者无法将购买动机完全正当化时, 或消费者所购产品具有不必要(unneeded)的特性, 如奢侈品消费, 消费者往往很难将消费过程合理化, 且奢侈品的单价通常较高, 因此较易产生财务消费罪恶感。此外, 冲动性购物或是缺少讨价还价的购物过程也会导致财务罪恶感。健康罪恶感较易发生的情境是消费者认为消费过程未顾及个人健康时, 如食用脂肪含量过高的食品、抽烟等。能带来身心愉悦的产品并不见得对身体健康有益, 特别是享乐性消费, 消费者往往过分关注产品带来的感官刺激和对自我的放纵,从而产生健康罪恶感。道德罪恶感发生在购买决策违背个人道德价值观的时候。消费者在购买具有争议性商品时易产生道德罪恶感, 尤其是在宗教思想或社会公义的认知下, 一些商品被赋予了道德上的意义, 如果个人认同这样的道德标准,在购买或使用这类产品是就会产生道德罪恶感。社会责任罪恶感发生在购买决策违背个人认同的社会规范时。如在“环境保护, 人人有责”的社会规范约束下, 当消费者购买或使用一些不降解塑料袋时, 就会意识到自己所为有违社会规范, 从而产生社会责任罪恶感。

3 过程探索:引发、合理化和消弭及影响结果

消费罪恶感时常会出现在消费者身上, 影响消费者整个购买行为过程, 但较少有文献去系统探究消费者罪恶感发生的始末, 多数研究关注的仅是消费罪恶感发生过程的某一片断。本文尝试从引发因素、合理化与消弭、影响结果这三个方面对消费罪恶感的发生过程进行分析。

3.1 引发因素

自我控制失败(self-control failure)通常被认为是引发消费罪恶感的重要因素之一。当消费者企图限制未来的行为或选择时, 就会产生自我控制, 如在疯狂购物(bulimic shopping)中, 消费者有时会做出冻结账户或注销信用卡的极端行为,而在享乐性消费和冲动性购物中, 消费者往往为了避免“享乐的诱惑”, 抑制冲动行为或延迟满足而进行自我监督和管控。但基于心理学的“有限自制力理论”, 个体自我控制的能力是有限的, 会出现暂时性的自我控制资源衰竭, 即消费者面对五光十色的产品, 花样百出的促销方式和新鲜刺激的感官享受常常会出现自我控制失败, 而这恰恰是导致产生消费罪恶感的重要根源。Micu和Coulter (2012)从“多重自我” (multiple-selves)的角度来解释消费者进行购买决策时的自我控制行为。他们认为, 消费者都具有两面性, 即“短视近利的自我” (myopic self)和“长远谨慎的自我”(farsighted and conservative self), 当“短视近利的自我”非常活跃时, 它会扼阻“长远谨慎的自我”,即自我控制失败, 进而产生消费罪恶感。但Chang和Chen (2010)提出不同的看法, 认为过度控制(over-control)常常会使消费者产生错失生活美好享受的感觉, 从而导致长期后悔(long-term regret)。

此外, 行动后悔(regret of action)和不行动后悔(regret of inaction)在引发消费罪恶感上的作用机理存在差异。相关定性研究(Miao, 2011)发现,后悔是被试感到有罪恶感时提起频率最高的情绪类别, 它分为行动后悔和不行动后悔。行动后悔是指对已经采取行动而产生消极结果的后悔, 不行动后悔是对未采取行动而产生消极结果的后悔。消费者行动后悔倾向于以避免和预防为焦点,如不可避免买到了不合意的产品; 而不行动后悔倾向于以获得为焦点, 如因错失良机而无法获得心仪的产品。购买必需品产生的后悔通常与顾客感知价值有关, 而购买奢侈品引发的后悔通常与自我放纵和违背准则有关。

享乐性消费往往也被视为是引发消费罪恶感主要来源之一(Dedeoğlu & Kazançoğlu, 2012)。Chang (2011)将享乐品或奢侈品刻画成一种人们渴望且能提供愉悦的物品, 相应地, 功能品或必需品是提供实用性的物品。消费者进行决策时一般遵循“优先原则”, 即需要(need)优于想要(want)。所以, 功能品和必需品的消费被视为理所当然, 而享乐品或奢侈品被视为次级需要, 人们总是担忧自己的购买行为是否逾越了这个原则,因此享乐性的消费难免会带来些许罪恶感。而且消费者通常认为享乐性消费是一种浪费, 由此与罪恶感或是矛盾感(ambivalence)产生了联结。有趣的是, 根据Virvalaite等(2009)人的研究, 在享乐性消费过程中, 当消费者感觉到最深的罪恶感时, 同时也伴随着最愉悦的感觉。

此外, 违背规范、冲动性购买、强迫性购买以及与参照群体的意见分歧可能也会引发消费罪恶感。总之消费罪恶感的产生是一个复杂的心理变化过程, 目前的研究对其前置因素远未达成统一认识。

3.2 合理化和消弭

依据社会心理学的“认知失调理论”和“平衡理论”, 由于消费者购买行为违反社会规范或个人价值观所造成的负面情绪使得内心造成震荡而变得不平衡, 导致认知失调。一般情况下, 消费者想通过某种方式将这种“失调”或“不平衡”的状态加以回复, 即将消费罪恶感之类的负面情绪加以平复或正当化。这种情况下消费者会采取种种因应措施(coping responses)处理这种负面情绪, 并最终将消费罪恶感消弭。

Dahl 等人(2003)通过对370位被试的非结构性访谈, 发现消费者会采用修正(如修复、补偿和许诺)、合理化(忏悔、寻求肯定和证明)和回避(推迟行动、逃避和苛责他人)等措施, 三者所占比例分别为56.1%、29%和14.9%。Lin和Xia (2009)的研究发现, 消费者可能会以“克制欲望”和寻找“合理化”的动机来降低预期性消费罪恶感, 以“逃避”和“找借口”的方式来降低进行性消费罪恶感,以“逃避”、“退货”、“推卸责任”、“寻求认同”和“赠送他人”来降低反应性罪恶感。van de Ven,Zeelenberg和Pieters (2012)认为消费者采取的这些因应措施符合认知失调理论中, 即消费者会使用“降低自己最终决策的重要性”、“寻找最终决策的正面性”、“规避未选决策的正面信息或找寻未选决策的负面信息”等来降低自己的失调感。

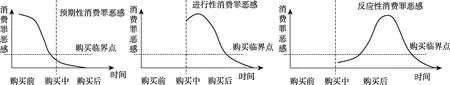

虽然消费者对各个时点消费罪恶感的因应措施各不相同, 但有一点是肯定且共通的, 即消费罪恶感不会无休止的延续下去(Simone, Lindenmeier,Tscheulin, & Drevs,2013), 会随着时间的推移慢慢消逝且将完全消弭, 它具有周期性、短暂性和表面性的特点。预期性消费罪恶感、进行性消费罪恶感和反应性消费罪恶感的消退趋势见图2所示。

从图2中左侧图看出, 消费者在购买前即产生消费罪恶感, 随着时间的流逝, 消费者不断在厘清和明确自身的需求, 因此消费罪恶感逐渐下降, 直至下降到某一消费者可以接受的程度即购买临界点, 消费者即会实施购买行为, 而消费罪恶感也随之完全消弭。

图2中居中的图显示, 消费者在购前虽然思考过自身的需求、购买资格和条件, 但并未考量周密详细, 有时会在付款当下才感受到金钱的流失, 产生金钱疼惜感, 警觉到自己行为有违社会规范或道德, 而产生道德罪恶感, 然而这种负面情绪随着消费者利用各种方式正当化自己的行为而渐渐减弱, 直至达到临界点, 并随着时间的经过慢慢淡去。

图2中右侧图显示, 消费者往往在贸然实施购买行为后才产生消费罪恶感, 这样的感受会因为不断地自省及反思而变得越来越强烈, 但这样的负面情绪不会一直伴随消费者, 当其在短期内到达顶峰时便会逐渐回落至可接受的水平, 直至随着时间完全消逝。

此外, 消费罪恶感的出现与消弭有明显相关,若消费者在购买前感受到强烈的预期性消费罪恶感, 进而收集信息并不断确认自身需求, 购后则较不易出现反应性消费罪恶感; 若购前未经深思熟虑而贸然实施购买行为, 则购后就容易出现反应性消费罪恶感。也就是说, 就单一购买行为而言, 预期性消费罪恶感与反应性消费罪恶感的产生和消弭趋势是此消彼长的。

3.3 影响结果

图2 消费罪恶感的消退趋势

消费罪恶感可以视为改变个体态度和行为的重要原因之一, 消费者一旦产生了消费罪恶感就会有补偿行为, 具体表现在一方面消费者可能会有一些利他或顺从他人的行为; 一方面则会愿意受罚或有自我惩罚的倾向(Goldsmith, Cho, &Dhar, 2012; Gans & Groves, 2012)。就前者而言,消费者为了平衡自己的负面情绪, 通常会做一些对他人有利的行为, 或是顺从他人的意见以降低罪恶感, 但并非所有类型的消费罪恶感都会使消费者产生类似行为。当预期性消费罪恶感发生时,消费者心中欲望与理性相对峙, 消费者并未从中得利或感到愧疚, 因此并不会想要图利他人; 而进行性消费罪恶感发生的原因是消费者警觉到金钱的流失, 消费者感受较深的不是自己所得而是所失; 只有反应性罪恶感发生时, 消费者已经获得了实质上的利益, 其心中除了罪恶, 还交杂着部分喜悦和激动, 在这种复杂情绪交融的情境下,消费者产生利他或顺从的可能性较高。换句话说,只有当消费者感到“自责”或“愧疚”时, 才会有所行为来弥补自己的过错, 即消费者的顺从或利他行为主要发生在反应性罪恶感之后。但需要说明一点, 预期性罪恶感和进行性罪恶感虽未有顺从或利他的行为付诸实施, 但依然会有利他或顺从诸如此类“赎罪”的想法。而对于补偿行为中的自我惩罚, 学者们也有不同的看法。Aybat和Kramer(2010)及van de Ven等(2012)认为消费罪恶感产生的同时, 会伴随着降低个人对自我的尊重, 为了平衡个体的自我道德价值, 消费者愿意接受惩罚或主动采取自我惩罚的方式; Dedeoğlu和Kazançoğlu(2012)则根据其定性研究的访谈资料, 指出并未有充足有力的证据显示罪恶感能导致自我惩罚,消费者采取的方式多为较温和的其它补偿措施。

除补偿行为外, 消费罪恶感对消费者最直接的影响就是对产品的购买意愿及再购意愿 的影响。Goldsmith等(2012)人认为消费罪恶感是改变消费者购买态度和行为的重要原因之一, 在购买情境中发挥着激励的作用; 而Gans和Groves(2012)的研究也显示出, 消费者的购买意愿和购后满意度会受到消费罪恶感的影响。Lin和Xia(2009)指出, 倘若消费者的预期消费罪恶感较高,而消费者又无法将其降低到购买临界点, 则会降低其购买意愿; 倘若消费者因为购买某种产品产生反应性消费罪恶感, 购后满意度将大大降低,短期内会降低再购意愿。

4 实证研究:影响因素、适用情境和混合情绪

消费罪恶感作为主要的负面消费情绪之一,为广告情绪诉求、客户沟通及善因营销等研究开辟了新的热点。本节将梳理近年来相关实证研究,从消费罪恶感影响因素、适用情境和混合情绪三个方面进行阐述。

4.1 影响因素

首先, 就消费者人口统计特征而言, Oyedele和Dejong (2013)指出两性的罪恶感感受是有差异的, 女性更易产生较高的罪恶感, 可以说在以女性为受众的产品或媒体上采用罪恶感诉求是明智的。Hanks和Mattila (2014)认为在冲动性旅游消费中, 女性也比男性更易产生罪恶感, 更具体指出不同性别的消费者其财务罪恶感感知存在显著区别。Choi, Kyunqa, Baek, Reid和Macias (2013)却指出虽然两性在情感表达上有差异, 但实际上两性感受的罪恶感整体而言并没有显著区别。只有极个别情况下才表现出差异性:当女性行为违背社会传统角色认知时, 如对孩子缺失关爱或欠缺家庭责任感等, 才会产生较高的罪恶感, 这种罪恶感诉求常见于婴儿用品和日常家庭消费品;而当出现无社会责任感、不诚实或不见义勇为等有悖于社会对男性期待的行为时, 则会诱发男性产生比女性较高的罪恶感, 此时情感诉求多用于善因营销和慈善捐赠等非营利活动。此外, 消费者个人心理特征也会影响消费者的罪恶感感受(Peloza, White, & Shang,2013)。Lee (2013)认为相较于低自尊倾向, 高自尊倾向的个人一般较注重生活质量, 追求自我享受, 在娱乐产品、非必需品或奢侈品上的消费要高于低自尊倾向的人, 他们常使用逃避式防御机制应对罪恶感产生。同时,消费者的责任感、同理心程度及自我效能感等心理特征也是重要的影响因素, 当消费者具有较强的责任感时其罪恶敏感性较高, 在善因营销中会增加捐款的意愿和捐款金额(Basil et al., 2008),而同理心程度和自我效能感高者其预期性罪恶感较高, 更易感同身受, 认为个体有帮助别人的能力和自信, 因此对广告态度和购买倾向具有更加积极和正面的影响。

其次, 就产品类型而言, 通常根据产品或服务的属性将其分为两类:实用性产品和享乐性产品。Chang (2011)将产品类型同时作为自变量和调节变量, 探讨其对罪恶感诉求广告效果的影响。研究者采用了2(强调罪恶感/不强调罪恶感)×3(享乐型产品/实用性产品/两者兼具的产品)×2(捐款额度高/捐款额度低)的实验方法, 实验假设情境是世界宣明会(World Vision)针对儿童慈善的营销事件。结果发现:强调罪恶感诉求比不强调罪恶感诉求更能有效提升企业善因营销的效果, 特别对消费者购买意愿的影响非常显著; 捐款额度大不如捐款额度小对善因营销带来的效果好。研究还指出在强调罪恶感情况下, 当捐款额度较小时,两者兼具的产品对善因营销的效果影响程度最大,其余依次是实用性产品和享乐性产品; 当捐款额度较大时, 反而是实用性产品对事业关联营销的效果影响程度最大, 其余依次是两者兼具的产品和享乐型产品。因此开展善因营销时企业要求消费者捐款额度不宜过大, 应控制在产品单价10%以内, 在这种情况下选择同时兼具实用性和享乐性的产品效果最佳。Bei等(2007)探讨了消费者进行自我赠礼(self-gifting)时产品类型与消费罪恶感的对应关系。一般自我赠礼的产品多为奢侈品,因此研究者将其细分为功能型奢侈品和享乐型奢侈品。研究发现, 对于购买功能型奢侈品作为自我赠礼礼物的消费者最易产生财务罪恶感; 对于购买享乐型奢侈品作为礼物的消费者而言, 若自我赠礼行为产品导向程度高时, 也就是说消费者看到青睐的产品或服务当下并未立即购买, 而是在某个特定的背景情境下才进行自我赠礼则较易产生财务罪恶感和健康罪恶感, 若是自我赠礼行为产品导向程度低时, 也就是说消费者并非受到产品的影响才进行自我赠礼, 挑选产品发生在自我赠礼动机形成后则完全没有罪恶感。

最后, 议题接近性常作为一个重要的自变量或调节变量深刻影响罪恶感诉求的最终效果(Chang,2012)。议题接近性(issue proximity)是指个体与议题之间接近的程度, 接近性越高代表个体与广告中涉及的议题相关性越高。如在非营利营销活动中, 55%的消费者认为与居住地相关的议题最重要, 与国家相关的议题次之(30%), 最后是全球问题(10%)。议题接近性越高, 越容易引起消费者同理心和激发消费者罪恶感情绪, 更易达到营销目的(Mencl & May, 2009)。Lee-Wingate, Moon和Bose(2014)在有关“戒烟”的公益广告研究中, 将议题接近性具体为“死亡接近性” (mortality proximity),认为广告焦点聚集在“与己相关”时, 消费者对罪恶感变得异常敏感, 关注程度也达到最高, 极易引起较高程度的罪恶感, 此时若一味地过分强调罪恶感反而可能适得其反, 会让消费者觉得有负担而产生反效果, 因为消费者希望广告传达的是解决问题的方法而不是过度渲染对健康的严重性;当广告焦点聚集在“与他人相关”时, 死亡接近性降低, 消费者罪恶感敏感性也降低, 此时适当的强调罪恶感可使消费者增加关注度, 达到罪恶感诉求的最佳效果。

4.2 适用条件和情境

消费罪恶感的运用犹如双刃剑, 只有满足和了解了它的适用条件和情境才能最大程度的发挥其有效性, 避免其带来的有违企业营销伦理或物极必反的负面效应。

其一, 顾客可感知操控意图。根据说服知识模型(Persuasion Knowledge Model, PKM), 消费者作为有辨识和判断能力的个体, 不再是促销活动的被动接受者, 对情感诉求的回应并不唯一和单纯。营销人员原本希望通过某些营销手段让消费者感受到或强或弱的罪恶感, 而结果并非一直如人所愿, 意料外的消费者情绪反馈如恼怒、厌恶和不快等并不是营销人员所期待的。Armstrong-Soule, Koppenhafer和Madrigal (2013)发现罪恶感诉求和厌恶、轻蔑、愤怒等负面情绪高度相关, 且广告可信度与顾客感知操控意图(Perceived Manipulative Intent)呈显著的反向关系。Micu和Coulter (2012)通过实验研究分析罪恶感诉求下广告可信度和顾客感知操控意图对广告态度和消费者行为倾向的影响, 研究框架如图3所示。研究发现顾客感知操控意图与广告可信度显著负相关,而广告可信度通过预期情感(即罪恶感)显著作用于广告态度和消费者行为倾向。可以说, 消费者一旦可感知操弄意图过高, 对产品的罪恶感感知可能会大大降低, 反而产生其他诸如上述的负面情绪甚至对产品或品牌的抵触, 广告效果大打折扣。而消费者可感知操控较低时, 消费者会认为该罪恶感诉求的广告是值得信赖的, 其情绪反应会与广告商预期相同。Lwin和Phau (2014)则探析了不同营销背景下的罪恶感与可操控意图之间的关系。研究者定义了存在性罪恶感(existential guilt),指出存在性罪恶感产生的根源来自于个人福利和他人福利不一致的结果, 当个人感受到自己的境遇相较他人更好时而产生帮助弱势的同理心。研究者通过操控慈善电视广告不同强度的操控意图来考查存在性罪恶感与慈善组织态度和捐款意图的关系。研究发现, 存在性罪恶感被激发的情况下(即强调罪恶感)消费者对慈善组织的态度会对捐款意图产生积极的直接和间接影响, 但有趣的是操控意图调节作用并不明显。因此, 存在性罪恶感比较适合应用于公益营销, 在确保品牌可信度和慈善组织美誉度的情况下, 消费者即使感知到了操控意图但对最终结果影响不大, 因此实践中非营利组织营销时可加大存在性罪恶感强度以达到较好营销效果。

图3 罪恶感诉求下广告效果研究框架

其二, 罪恶感强度。不同强度的罪恶感感知会导致不同的消费者认知。Jiménez和Yang (2008)发现绿色营销情境下低度和高度的罪恶感感知都会妨碍消费者对广告信息的接受, 会削弱或抑制消费者的罪恶感感受。这是由于低度罪恶感不能引起消费者足够的共鸣和重视, 而高度罪恶感则会引起信息接收者的焦虑甚至愤怒情绪, 只有中度罪恶感才会得到注目且增加接收者对信息的理解能力, 感同身受, 因此也更有说服力。Lee-Wingate(2009)专门针对女性消费群体中的在职妈妈这一细分市场, 通过实验2(写下罪恶感/未写下罪恶感)×3(罪恶感强度:高, 中, 低)×(婴儿产品/日常用品)考查在职妈妈对广告中罪恶感诉求强度的反应。值得一提的是, 研究者借鉴神经营销学研究方法, 运用脑磁图仪、脑波诱发电位和功能性磁共振成像等技术来了解不同强度情感刺激下消费者的真实感受, 以避免采取访谈或问卷产生的误差。实验过程中研究者会测量被试的若干生理功能, 包括血压的改变、血流量和血氧量等, 从而提供可能影响消费者中枢神经的感觉和认知等相关科学依据。结果发现, 当被试处于不同的情感强度刺激下, 脑部的反应和情绪的波动是各不相同的。在罪恶感诉求强度为中度时, 营销效果(即消费者再购行为倾向和对公司及品牌态度)是最佳的。所以当说服技巧中运用罪恶感时, 需通过预测试谨慎评估其引发的消费罪恶感程度大小,避免激怒或未打动消费者而使营销效果大打折扣;同时, 为防止过多负面情绪的产生, 在诱发消费罪恶感之后, 应采取一定的因应措施消弭或正当化消费者罪恶感。

其三, 文化背景。Lee和Chang (2011)探讨不同国家文化背景下消费罪恶感的应用。研究者另辟蹊径, 不是从国家文化的个人主义/集体主义角度而是选取了雄性/雌性文化对罪恶感的影响加以探讨。在雄性主义文化下, 个人价值观强调自我利益的满足, 而在雌性文化下, 个人较重视社会或群体的共同利益与福祉。实证研究参考了(Swaidan,2012)针对74个国家和地区的雄性主义/雌性主义计分, 选择了德国与中国分为作为雄性文化和雌性文化的代表。结论是雄性文化背景下强调消费罪恶感远不如雌性文化背景下的效果, 特别在雌性文化背景下是以利他型(儿童福利、动物保护等)为主题的善因营销其罪恶感诉求效果最好。同时,在雄性文化背景下消费者罪恶感感知敏感度降低,要想达到预期效果需增加罪恶感强度。

4.3 混合情绪

探究各种情感的融合和交叉对消费心理的影响成为了近几年消费情绪研究热点, 本节就消费罪恶感与其它几种常用情绪在营销领域中的综合应用作一简述。

其一, 罪恶感与愉悦感。先前多数研究认为在享乐性消费中随着消费者罪恶感的激活, 其内心的愉悦感是下降的, 两者之间呈负相关。而Goldsmith等(2012)则提出相反的论点即“有罪的愉悦”, 认为在享乐性消费中, 当消费者罪恶感一旦被激发, 其愉悦感也会被自动激发, 两者之间存在某种认知上的关联, 而且这种联系模式是罪恶感所特有的, 并不适合其它负面情绪(如恐惧、愤怒)。研究者开展了六个循序渐进的实验研究来印证自己的观点。在前三个研究中, 研究者分别选用了不同的情境刺激, 从初级的引发“罪恶感概念”到“相关罪恶感”再到“进行性罪恶感”, 消费者感知程度不断深化。研究发现实验组(引发罪恶感)比控制组(中立或无情绪)能感受到更多的愉悦感。实验四中研究者通过模式认知和填词研究验证了消费者罪恶感与愉悦感的情感认知关联。实验五和实验六分别考查了在非饮食享乐性消费和实用性消费下罪恶感与愉悦感的关系, 发现一般的享乐性消费中罪恶感与愉悦感皆存在正相关关系, 但在实用性消费中两者关系并不显著。研究结论是消费者罪恶感和愉悦感看似截然不同而事实上又融为一体, 互为促进, 综合影响消费者行为和态度, 具有重要的实践意义。因此在实践中,一方面在广告语句设计上, 单纯强调追求享乐愉悦性的词句其说服性对于具有说服知识的消费者来说效果越发不明显, 而且易引起消费者被操控的质疑。营销人员可采用间接策略, 在产品或服务沟通上, 可突出其罪恶感方面甚至让其完全取代消费愉悦感, 如Gucci的“原罪”香水系列, 其广告沟通强调的是奢华放纵、享乐罪爱, 获得了无数追求自由、个性、时尚的年轻消费者的认可; 另一方面, 可创造产品或服务差异化, 尽可能最大化消费体验中的享乐性如SPA服务中附带古法按摩, 餐厅提供甜点食品等, 或利用有效的手段如通过店内沟通如陈设或海报来引发消费罪恶感。

其二, 罪恶感和羞愧。在社会营销领域, 罪恶感和羞愧常常被综合运用到同一主题(如环境保护、二手烟危害、酒精滥用等)中, 被称为“兼容性情感”, 起到相得益彰的效果(Boudewyns, Turner,& Paquin,2013)。Agrawal和Duhachek (2010)围绕消费者罪恶感和羞愧感两种负面情绪在不同的语境和信息框架下对广告传播效果的影响进行了深入研究, 指出情感与表达方式配合使用的信息框架比未经设计的表达方式能起到更好的说服效果。研究在“酒精消费”的广告主题下, 分别以“第三者观察”和“第三者遭遇”的角度将信息表述如下:前者为“你的家人会看到你一整天都在宿醉中”, “你的朋友会看到你由于醉驾而担责”, “你的家人或朋友会看到你因醉驾而受到伤害”; 后者为“你的家人一整天都要照顾宿醉的你”, “你的朋友可能会为你的醉驾行为担责”, “你的家人或朋友可能会遭遇到醉驾的伤害”。结论认为羞愧感更适用于“第三者观察” (others-observing)的表述方式,而罪恶感更适用于“第三者遭遇” (others-suffering)的表述方式。但研究者同时强调, 如果配适后的信息框架激发的情感和消费者未激发前最初情感完全一致的话, 其广告效果不仅不会叠加, 反而会降低激发后产生的情感强度, 这是由于消费者启动了防卫机制。此后, Duhachek, Agrawal和Han(2012)就此问题展开了进一步研究, 提出了新视角下信息框架与两种负面情绪的有效配合和因应措施。研究者指出, 在“得/失”信息框架下, 采用“损失”框架进行羞愧感广告诉求和采用“收益”框架进行罪恶感诉求其效果是较佳的。因此实践中建议针对羞愧感的因应措施聚焦于情感导向, 针对罪恶感的因应措施聚焦于问题导向, 这能一定程度提高广告诉求说服力和信息流畅性。该研究的理论贡献主要在于质疑先前普遍认同的负面情绪诉求应使用“收益”框架这一结论, 负面情绪诉求究竟是采取“收益”还是“损失”框架取决于所采取的因应措施。Han, Duhachek和Agrawal (2014)最新的研究认为同时具有罪恶感和羞愧混合情绪的消费者在进行消费决策时, 罪恶感主导的消费者更关注诸如产品功能这样的细节, 羞愧感主导的消费者更关注诸如是否最终购买这样较大的消费决策。消费者可从中得到启示, 罪恶感主导的个体在购买时要注意决策的长远性和战略性, 而羞愧感主导的消费者则要多注意产品、条款或合同的细节问题。

其三, 罪恶感和恐惧。此两类情绪的综合应用通常针对情感丰富且敏感的细分市场群体。Stanton和Guion (2013)针对年轻父母为受众群体的相关平面杂志上的婴儿食品的促销内容, 利用内容分析法, 对自1999年以来的有关“家庭”和“养育”类30种杂志的684个广告的情感暗示或线索进行了分类, 发现负面情绪中以罪恶感(9.4%)和恐惧(9.2%)使用频率最高。这一发现高于Huhmann和Brotherton (1997)认同的罪恶感所占比例。此外,研究者发现虽然单个广告情感诉求一般少于三个,但当广告要表达较为复杂的多种负面情绪时, 罪恶感和恐惧两种情绪诉求的结合往往会成为最佳选择。一般说来, 当广告包含三种情绪暗示时, 罪恶感和恐惧出现的概率达到四分之一, 当广告包含四种情绪暗示时, 两者共同出现的概率可高达五分之三。在表现手法上, 超过二分之一的罪恶感和恐惧共存的广告都不仅仅停留在文字陈述上,还包括一些视觉表象的展示。Becheur, Dib, Merunka和Valette-Florence (2008)以实验法在问卷设计上采用虚拟平面广告图, 探讨了不同营销活动下罪恶感广告诉求中恐惧的干扰效果, 发现恐惧会干扰罪恶感诉求广告的效果, 即当有恐惧诉求时,社会营销下的罪恶感诉求广告效果优于善因营销和非营利营销, 但当无恐惧诉求时, 不同营销活动罪恶感广告诉求效果无明显差异。

5 未来展望

针对消费罪恶感现有研究存在的问题, 笔者认为后续相关研究可以从以下几个方面进行完善和拓展。

其一, 虚拟环境下消费罪恶感的探讨。当前消费者网购行为日趋普遍, 网络虚拟环境与线下购买环境的差异必然会导致消费者对罪恶感感知的不同, 如在线支付由于其金钱流失的不可见性,一定程度上会降低由“金钱疼惜感”主导的进行性罪恶感。但阶段性罪恶感程度的降低并不意味着消费者整体罪恶感水平的降低, 由于网购的风险或购后信用卡还款等原因会使部分进行性罪恶感推迟叠加到反应性罪恶感上, 从而导致消费者减少再购行为, 无法建立顾客忠诚度。因此探究虚拟环境下与线下购买罪恶感水平和消费者感知的差异在学术和实务上都是重要议题。

其二, 调节变量的多样化。除普遍运用的诸如产品特征、消费者涉入和人口统计变量等, 后续研究可考虑增加其它影响消费罪恶感的调节变量如环境涉入、地域差别、广告视角(利己/利他)和购前情绪等。此外, 特别值得一提的是, 接近性(proximity)概念在消费罪恶感研究中愈发显得重要, 在实验研究中对它若操控不当往往会直接影响实验效果。除了心理学关注的社会接近度和心理接近度, 消费心理学开始在绿色营销和善因营销领域探索议题接近度(issue proximity)或捐款接近度(donation proximity)对消费罪恶感的影响。

其三, 情景模拟实验法的运用。关键事件法是目前消费罪恶感研究较常用的方法, 通过让被试回忆消费经历中印象深刻的片段来填答问卷,属于对关键事件的事后追溯。由于被试所描述的经验通常都是一些让他们记忆深刻的特殊体验,因此往往夸大了购买当时的情绪感受及行为的后果。未来研究可考虑采用情景模拟实验法克服问卷调研法的不足, 该方法以第三人称的方式来模拟购买时的情境变量, 然后要求被试内心尽量想像自己就是情境中的主角, 报告处于相同情境下所会进行的购买决策和情绪变化。比如对进行性罪恶感的捕捉, 在现实购买环境中由于其发生在购买当下的瞬间, 调研者无法第一时间准确获知消费罪恶感程度和特征, 但在情景模拟环境下,研究者可以通过控制实验条件和环境进行实时调研, 得到被试最及时的反馈。

其四, 消费罪恶感程度的研究。罪恶感诉求引发的罪恶感程度与营销效果并非线性关系, 过低或过高的罪恶感激发都无法达到预期的营销效果。特别是过于明显的罪恶感激发容易引起消费者警觉甚至产生怀疑的态度, 认为有操控消费者行为决策之嫌, 尤其针对享乐性产品。有学者提出假想, 认为营销效果与消费者被引发的罪恶感程度的关系接近“倒U型”的二次曲线, 即认为中度罪恶感水平是最适当的。但该设想并未在实证研究中通过数量关系得到准确证实, 后续研究可以通过消费罪恶感前置因素设计引发消费者不同程度罪恶感感知, 通过数据收集和分析找出罪恶感程度与营销效果(消费者购买意愿和对品牌的态度)准确的数量关系, 从而为产生最佳广告效果的罪恶感诉求水平提供理论支撑。

林育则. (2007).消费罪恶感之情绪内涵、发生时机及量表研发(博士学位论文). 台湾政治大学, 台北.

Agrawal, N., &Duhachek, A.(2010). Emotional compatibility and the effectiveness of antidrinking messages: a defensive processing perspective on shame and guilt.Journal o f Marketing Research, 47, 263-273.

Armstrong-Soule, C., Koppenhafer, L., & Madrigal, R.(2013). Why do you think they do that? Consumer elaboration in the detection of manipulative intent and its consequences on product judgments.Advances in Consum er Research,41, 139-140.

Aybat, O. Y., & Kramer, T. (2010). The liberating effect of guilt sharing on consumers’ preference for indulgence.Advances in ConsumerResearch, 37, 754-755.

Basil, D. Z., Ridgway, N. R., & Basil, M. B. (2008). Guilt and giving: A process model of empathy and efficacy.Psychology and Marketing, 25, 1-23.

Becheur, I., Dib, H., Merunka, D., & Valette-Florence, P.(2008). Emotions of fear, guilt or shame in anti-alcohol messages: Measuring direct effects on persuasion and the moderating role of sensation seeking.Advances in Consumer Research, 8, 99.

Bei, L. T., Lin, Y. T., & Yu, C. M. (2007). The relationship between consumer guilt and shopping behavior.Advances in Consumer Research, 34, 405-408.

Boudewyns, V., Turner, M. M., & Paquin, R. S. (2013).Shame-free guilt appeals: Testing the emotional and cognitive effects of shame and guilt appeals.Psychology & Marketing,30, 811-825.

Burnett, M. S., & Lunsford, D. A. (1994). Conceptualizing guilt in the consumer decision-making process.Journal of Consumer Marketing,11(3), 33-43.

Chang, C. T., & Chen, T. T. (2010). Guilt appeals in cause-related advertising: When does a guilt appeal backfire?.Advances in Consumer Research, 37, 522-523.

Chang, C. T. (2011). Guilt appeals in cause-related marketing: The subversive roles of product type and donation magnitude.International Journal of Advertising:The Review of Marketing Communications, 30, 587-616.

Chang, C. T. (2012). Are guilt appeals a panacea in green advertising? The right formula of issue proximity and environmental consciousness.International Journal of Advertising, 31, 741-771.

Choi, H., Kyunqa, Y., Baek. T. H., Reid, L. N., & Macias, W.(2013). Presence and effects of health and nutrition-related(HNR) claims with benefit-seeking and risk-avoidance appeals in female-orientated magazine food advertisements.International Journal of A dvertising:The R eview of Marketing Communications, 32: 587-616.

Chun, H., Patrick, V. M., & Maclnnis, D. J. (2007). Making prudent vs. impulsive choices: The role of anticipated shame and guilt on consumer self-control.Advances in Consumer Research, 34, 715-719.

Cotte, J., Coulter R. A., & Moore. M. (2005). Enhancing or disrupting guilt: The role of ad credibility and perceived manipulative intent.Journal of B usiness R esearch, 58,361-368.

Dahl, D. W., Honea, H., & Manchanda, R. V. (2003). The Nature of self-reported guilt in consumption contexts.Marketing Letters, 14, 159-171.

Dedeoğlu, A. Ö., & Kazançoğlu, İ. (2010). The feelings of consumer guilt: A phenomenological exploration.Journal of Business Economics and Management, 11, 462-482.

Dedeoğlu, A. Ö., & Kazançoğlu, İ. (2012). Consumer guilt:A model of its antecedents and consequences.Ege Academic Review, 12(1), 9-22.

Duhachek, A., Agrawal, N., & Han, D. (2012). Guilt versus shame: coping, fluency, and framing in the effectiveness of responsible drinking messages.Journal of M arketing research, 49, 928-941.

Ekebas, C., & Karande, K. (2012, June). Using self-versus other-benefit messages in ads for green products: the moderating role of perceived consumer effectiveness and consumer guilt. InAMA Su mmer Educators' Conference Proceedings. Washington, DC.

Gans, J. S., & Groves, V. (2012). Carbon offset provision with guilt-ridden consumers.Journal of Economics &Management Strategy,21, 243-269.

Goldsmith, K., Cho, E. K., & Dhar, R. (2012). When guilt begets pleasure: The positive effect of a negative emotion.Journal of Marketing Research, 49, 878-881.

Han, D., Duhachek, A., & Agrawal, N. (2014). Emotions shape decisions through construal level: The case of guilt and shame.Journal of Consumer Research, 41, 1047-1064.

Hanks, L., & Mattila, A. S. (2014). The impact of gender and prepurchase mood on consumer guilt after a travel purchase.Journal of Travel Research, 53, 625-637.

Huhmann, B. A., & Brotherton T. P. (1997). A content analysis of guilt appeals in popular magazine advertisements.Journal of Advertising, 26(2), 35-45.

Jiménez, M., & Yang, K. C. C. (2008). How guilt level affects green adv ertising effectiveness?.Journal of Creative Communications, 3, 231-254.

Keinan, A., & Kivetz, R. (2008). Remedying hyperopia: The effects of self-control regret on consumer behavior.Journal of Marketing Research, 45, 676-689.

Khan, U., Dahar, R., & Fishbach, A. (2009). Guilt as motivation:The role of guilt in choice justification.Advances in Consumer Research, 36, 27-28.

Lascu, D. -N. (1991). Consumer guilt: Examining the potential of a new marketing construct.Advances in Consumer Research, 18, 290-295.

Lee, Y. K. (2013). The influence of message appeal,environmental hyperopia, and environmental locus of control on green policy communication.Social Behavior and Personality:An International Journal, 41, 731-738.

Lee-Wingate, S. N., Moon, J. Y., & Bose, M. (2014). The influence of mortality focus on guilt advertising effectiveness.Journal of Marketing Theory and Practice, 22, 103-114.

Lee-Wingate, S. N. (2009). Preserve self or impress others:Mortality proximity and guilt advertising.Advances i n Consumer Research, 36, 1036-1037.

Lee, Y. K., & Chang, C. T. (2011). Missing ingredients in political advertising: The right formula for political sophistication and candidate credibility.The Social Science Journal, 48, 659-671.

Lin, Y. T., & Xia, K. N. (2009). The relationship between consumer guilt and product categories.Asia-Pacific Advances in Consumer Research, 8, 332-333.

Lwin, M., & Phau, I. (2014). An exploratory study of existential guilt appeals in charitable advertisements.Journal of Marketing Management, 30, 1467-1485.

Mencl, J., & May, D. R. (2009). The effects of Proximity and empathy on ethical decision-making: an exploratory investigation.Journal of Business Ethics, 85, 201-226.

Miao, L. (2011). Guilty pleasure or pleasurable guilt?Affective experience of impulse buying in hedonic-driven consumption.Journal of Hospitality & Tourism Research,35(1), 79-101.

Micu, C. C., & Coulter, R. (2012). The effect of attractiveness in advertising and comparison motives on self-judgments and product evaluations: A cross-national perspective.Journal of International Consumer Marketing, 24, 79-99.

Oyedele, A., & Dejong, P. (2013). Consumer readings of green appeals in advertisements.Journal of Promotion Management, 19, 435-451.

Peloza, J., White, K., & Shang, J. Z. (2013). Good and guilt-free:The role of self-accountability in influencing preferences for products with ethical attributes.Journal of Marketing,77, 104-119.

Saffrey, C., Summerrille, A., & Roese, N. J. (2008). Praise for regret: People value regret above other negative emotions.Motivation and Emotion, 32, 46-54.

Sengupta, J., & Zhou, R. R. (2007). Understanding impulsive eaters’ choice behaviors: The motivational influences of regulatory focus.Journal of Marketing Research, 44, 297-308.

Simone, R., Lindenmeier, J., Tscheulin, D. K., & Drevs, F.(2013). Guilt appeals and prosocial behavior: An experimental analysis of the effects of anticipatory versus reactive guilt appeals on the effectiveness of blood donor appeals.Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing, 25: 237-255.

Stanton, J. V., & Guion, D. T. (2013). Taking advantage of a vulnerable group? Emotional cues in ads targeting parents.The Journal of Consumer Affairs, 47, 485-517.

Swaidan, Z. (2012). Culture and consumer ethics.Journal of Business Ethics, 108, 201-213.

van de Ven, N., Zeelenberg, M., & Pieters, R. (2012). Appraisal patterns of envy and related emotions.Motivation and Emotion, 36, 195-204.

Virvalaite, R., Saladiene, V., & Bagdonaite R. (2009).Peculiarities of impulsive purchasing in the market of consumer goods.Inzinerine E konomika - E ngineering Economics, 62(2), 101-108.

Xu, J., & Schwarz, N. (2009). Do we really need a reason to indulge?.Journal of Marketing Research, 46, 25-36.

Yi, S., & Baumgartner, H. (2011). Coping with guilt and shame in the impulse buying context.Journal of Economic Psychology, 32, 458-467.