斯人已逝 思想长存——记1991年诺贝尔经济学奖获得者罗纳德·科斯

2015-01-21本刊编辑部

●本刊编辑部

(作者单位:武汉大学经济与管理学院)

1991年,生于英国、居于美国的经济学家罗纳德·科斯在81 岁高龄,戴上了诺贝尔经济学奖的桂冠。诺奖之所以垂青于这位老者,是因其发现并阐明了交易成本和产权在经济组织和制度结构中的重要性及其在经济活动中的作用。然而终其一生,科斯著述不过三四十篇论文,这份迟来的荣誉,也是源自于他的两篇文章,一篇是他27 岁时写下的《厂商的本质》,另一篇则是20 多年之后的《社会成本问题》,自两篇文章发表与获得诺贝尔经济学奖分别相隔54年和31年,而两篇文章字数不过四万余。

2013年9月2日,罗纳德·科斯在芝加哥去世,享年102 岁。此前,他是年龄最大的存世诺贝尔经济学奖得主,在产权理论、法律经济学与新制度经济学领域被视为开山鼻祖,曾向中国提出十大忠告。科斯1932年自伦敦经济学院毕业后,先后在丹迪经济暨商业专校、利物浦大学、伦敦经济学院任教;1951年起,历任布法罗大学、弗吉尼亚大学经济学教授;1964年起任芝加哥大学法学院经济学教授;1982年后,任芝加哥大学法学院慕瑟经济学荣誉教授及法律与经济学资深研究员。本期大家将走近罗纳德·科斯,向广大读者敬呈这位诺奖得主成为经济学家的演化之路及令人喟叹的中国情结。

阴错阳差踏足经济学领域

1910年,科斯出生于伦敦近郊的威尔斯登,父亲是邮局电报员,母亲婚前也在同一地方任职。虽然他们对学术工作一无所悉,却一直支持科斯学术研究方面的志趣,这种来自家庭的鼓励被科斯认为是最幸运的事情。年幼之时,科斯因腿疾就读残疾学校,因此推迟一年参加中学入学考试。1927年,科斯通过大学先期入学考试时,第一志愿是历史,但是要取得这方面的学位必须通晓拉丁文,他上中学晚了一年,同年纪的同学已念了一年的拉丁文,所以被误打误撞分到科学组。因此,科斯只好转到另一个表现优秀的科目,主修化学。不过他又发现自己不喜欢数学,而这又是所有科学学位的基础,所以只有再度变更主修的科目为商业,这是当时学校可以为科斯提供的唯一选择。

科斯接受1991年诺贝尔经济学奖

就这样,科斯开始进入伦敦经济学院学习,在对一切都不甚了解的情况下,作了改变一生命运的重要决定。虽然这个选择并非出自本意,但人们在追溯历史时会发现,年少的科斯无疑是幸运的,在这里,他遇到了对自己学术生涯产生重要影响的人,他的第一位人生导师普兰特。在普兰特的指引下,广袤深邃的经济学大门缓缓向科斯敞开。在伦敦经济学院,科斯参加了普兰特主持的研讨课程,开始认识亚当·斯密的“看不见的手”。在普兰特的教诲之下,科斯了解到整个经济体系是透过价格体系的运作来协调,生产者相互竞争,提供了消费者最需要的产品。这些都带给他莫大的启示。

在伦敦经济学院攻读商科时,科斯最感兴趣的是产业法,因此曾想利用在校的最后一年专攻产业法。假如他真的这样做,无疑将会往律师方面发展。然而,在普兰特的运作下,他获得了伦敦大学1931年-1932年的卡塞尔爵士游学奖学金,他那一年要在普兰特指导下工作,因此不得不放弃自己的初衷。提起这段经历,科斯曾在一次演讲中感慨道:“冥冥之中一切似有定数安排,非人力所能左右。”

利用卡塞尔奖学金,科斯前往美国研究产业的垂直与水平整合。在美国,他带着市场调节和政府计划是否矛盾的疑虑访问了一些大学、企业和工厂,和不同的人士交换意见,阅读相关产业期刊以及美国联邦贸易委员会的报告。在美游学一年结束之后,科斯找到了产业组织许多问题的部分答案。他指出,经济学家在谈到经济体系的运作时,总认为是透过价格机制(或市场)来协调,但是却忽略了使用市场仍有其成本的事实。从这个观点来看,对市场以外的各种协调机能,不能一概以无效率视之——完全要取决于其成本和使用市场成本的比较。生产因素的使用,有时是由厂商透过管理来协调,而有时则是透过市场协调,这也正是他深感兴趣的课题。通过深入观察和研究,科斯得出了自己的结论:一笔交易会在厂商内部完成还是透过市场来运作,应该要比较两者的成本才能决定。正是这些观察和研究,奠定了科斯《厂商的本质》的理论基础。

修完商学士的课程,科斯对会计学、统计学以及法律已有一些了解,对经济学也有了一点认识。当年的伦敦经济学院规模不大,他认识了一批专攻经济学的同学,彼此相互讨论,深受启迪。由于未经正规的思考训练,科斯在处理经济问题的时候,与那些专攻经济学的同学相比,反而有了更大的自由度。

两篇论文铺就诺奖之路

一位中国学者对科斯的学术研究作出这样的总结:“迄今没有写过鸿篇巨制,所有文章加起来不过十多万字(真正重要的只有三篇),却开启了三个新的学术方向。”

1991年,让科斯获奖的两篇文章,分别是五十多年前发表的《厂商的本质》以及三十年前发表的《社会成本问题》,这两篇论文凝结了他毕生的学术成就。前者独辟蹊径地讨论了企业存在的原因及其扩展规模的界限问题,并创造了“交易成本”这一重要概念来予以解释,然而这篇论文却在当年备受冷落。而他在第二篇文章中,主张完善产权界定可解决外部性问题,其重要性则引发了各方争论,很多学者对此提出异议。可以说,两者都未立即获得经济学界的赞同。直到多年以后,他的思想才被概括为“在完全竞争条件下,私人成本等于社会成本”,“科斯定理”应运而生,他的学术成就才被世人所知并被广泛认同。

1932年,整个英国陷入世界经济危机的泥潭中,伦敦经济学院毕业生找不到工作的比比皆是。但科斯是幸运的,当年10月,他受聘为丹迪经济暨商业专校的助理讲师,自此从那里起步,开始按部就班地演化成为经济学者。

科斯夫妇在2008年芝加哥会议上

在伦敦经济学院修习商学士的最后一年遇见学术导师普兰特,又在次年荣获卡塞尔游学奖学金得以到美国访学,在毕业时顺利受聘于丹迪经济暨商业专校从此开始自己的学术研究道路,这些际遇对于亟须快速成长的科斯来说,无疑是幸运的。对于这些特殊的际遇,科斯一直感怀于心,正如他在诺贝尔奖的得奖演说上所言:“当年我只有二十一岁,阳光从未停止照耀。”

到丹迪后,科斯开始阅读经济学的文献——包括亚当·斯密、巴贝基、杰文斯、魏克司梯德、奈特等人的著作。当时他心目中的经济学,不但要能处理真实世界的问题,而且手法还要精确,对此,他的学术研究态度“坚定得令人惊讶”。科斯在丹迪任教的三门课中,有一门课是“企业组织”,他在第一堂课上所讲述的内容后来成为《厂商的本质》一文的主要论点。在该文中,科斯在经济分析中引入了交易费用的概念,他解释了为什么有时候价格机制决定了资源配置,而有时候企业家决定了资源配置。交易费用的引入使得人们意识到,市场的运行并不是免费的,价格机制也并不免费,而企业的出现节约了交易费用。企业既然节约交易费用,是不是企业会越来越大呢?科斯认为企业存在着“组织成本”,虽然节约了交易费用,但带来了“组织成本”。当时,年轻的科斯根本没有想到,这些观念以后会受到如此重视,以至于成为日后闻名于世的“科斯定理”的原型。前诺贝尔经济学奖委员会主席威林在诺贝尔颁奖典礼上提到,科斯“在理论建构上,逐渐添加砖块,而终于在60年代的初期,树立起解答所有问题的基本原理”,也就是能解答经济体系中制度性结构的所有问题的原理。

科斯教授在接受访问

1933年,钱伯霖的《垄断性竞争理论》以及罗宾逊夫人的《不完全竞争经济学》相继出版。当时仍在丹迪的科斯写了一篇论文,采用罗宾逊夫人的分析方法来检验钱伯霖所讨论的问题,该文发表于1935年,在当时的经济学界引起了相当多的关注。除了有关预期的研究之外,科斯也开始展开对资本成本的调查研究,探讨发行规模大小以及厂商的规模与业别对成本高低的影响。虽然由于种种原因,这些研究均未完成,然而,青年科斯的学术才华已在经济学界初露锋芒。

1934年,24 岁的科斯受聘于利物浦大学,次年又被聘为伦敦经济学院经济学的助理讲师,并于1946年先后发表《相互关联成本与需求下独占厂商之订价》和《边际成本之论争》,这两篇文章可以显示出科斯对经济政策的研究方法和当代大多数经济学者不同之处。

1951年,科斯移民美国,先后执教于布法罗大学、弗吉尼亚大学和芝加哥大学。

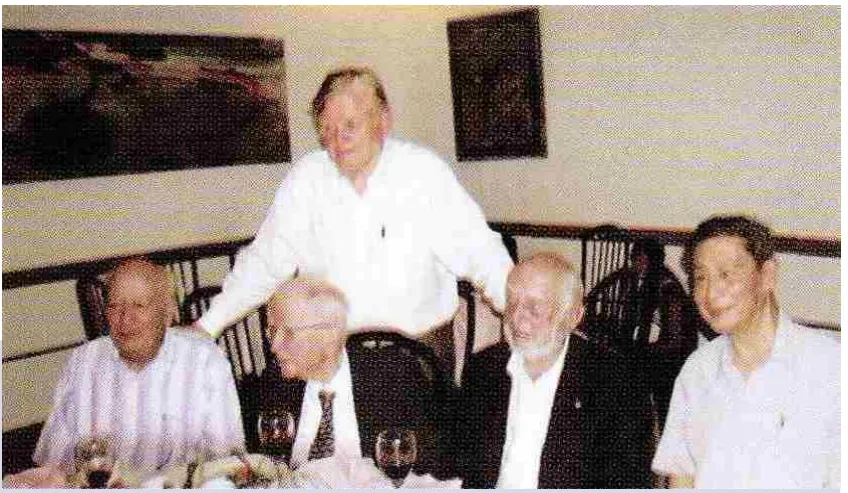

科斯教授与诺思教授、蒙代尔教授、德姆塞兹教授和茅于轼教授

1960年夏天,科斯在伦敦经济学院开始执笔撰写人生另一重要著述——《社会成本问题》,他在这篇论文中提出了“财产权制度”的概念,倡导透过价格方法来配置资源,除此之外,他在文章中还额外探讨了这项权利的性质。他主张,假如赋予使用权清楚的定义,同时也可以移转,那么原始的权利为何就无关紧要了——因为透过移转及结合将可以达到最佳的结果。

在《社会成本问题》中,科斯发现并阐明了交换成本和产权在经济组织和制度结构中的重要性及其在经济活动中的作用,这一观点对后来的西方经济学界影响深远。经济学家盛洪在1993年的一篇序言中说,科斯对经济学的贡献,与其说是告诉了人们某些结论,不如说是激发了其他人的灵感。在科斯之后,一大批经济学家和法学家追随其观点,形成了新制度经济学和经济分析法学两大流派。

科斯距中国最近时,只有一月之期

科斯的论文刺激了后来的学者展开对产权和制度选择的深入研究。

上个世纪70年代以来,全球各个封闭国家纷纷开展市场化改革,厘清原本并不清晰的产权、政府和企业的边界。由此开始,产权理论得到广泛研究和运用。当时中国正处于经济转型的关键时期,这也使得科斯的理论在中国获得了比在美国更高的认同和反响。

科斯在经济转轨环境下的中国影响力巨大。除了其理论与中国当下有不少契合之处,科斯本人也与不少中国经济学家保持着良好的关系,并对中国充满兴趣。1988年,他给中国经济学家盛洪写信邀请他赴美,信中称“对中国正在发生和已经发生的事情的研究和理解,将会极大地帮助我们改进和丰富我们关于制度结构对经济体系运转的影响的分析”。

2008年,中国改革开放三十周年之际,科斯以98 岁高龄,亲自倡议并在芝加哥大学主持召开“中国经济制度变革三十周年国际学术研讨会”。他自掏腰包,婉拒别人的赞助,坚持用自己的诺贝尔奖金,邀请数十位中国企业家、学者和官员,以及众多国际顶级经济学者(包括诺贝尔奖得主蒙代尔、诺斯、福格尔、贝克尔)齐聚芝加哥大学法学院,深入讨论中国经济制度变革的历史经验、未来前景及其对经济学的贡献。

在这次研讨会上,众多中外学者亲眼见证了科斯的中国情怀。他在致辞中说:“中国过去30年所发生的变革,是人类历史上从未出现过的奇迹。10 多亿人口在那么短的时间内摆脱贫困,解决温饱,迈上了小康和富裕之路,是一个真正伟大的奇迹。”他还说,中国的发展对人类经济学具有特殊重要的意义,举办“中国经济制度改革研讨会”的重要目的,就是要探讨中国制度变革对经济科学的贡献。“我是一个出生于1910年的老人,经历过两次世界大战和许多事情,深知中国前途远大,深知中国的奋斗就是全人类的奋斗!中国的经验对全人类非常重要。”在会议闭幕式上,科斯以一句充满深情的“我将长眠,祝福中国!”结束了闭幕词,全体人员不约而同站起,现场掌声如潮,经久不息,向他致敬。

2010年,科斯再次主持“新制度经济学研讨班”,主题还是中国的制度变革,他在开幕致辞中讲道:经济学要回到真实世界,回到亚当·斯密的分工学说,回到中国的现实经验。这位百岁老人对中国的经济学者提出殷切期望:“我相信经济增长的秘诀是分工,研究分工就必须考察真实世界。过去半个世纪以来,我一直在呼吁我的同行们从黑板经济学回到真实世界。不过没有什么效果,我的同行们似乎不大愿意听我的劝告。中国有那么多优秀的年轻人,那么多优秀的经济学者,哪怕只有一少部分人去关心真实世界,去研究分工和生产的制度结构,就一定会改变经济学。我始终对中国寄予厚望!”

2010年7月,科斯再次主持“新制度经济学研讨班”,图为科斯夫妇与浙江大学的学者们

到了2012年,《财经》年会邀请到科斯做视频发言。科斯在发言中认为,中国的改革将私人企业家和市场的力量带回了中国,其发展令人瞩目。但科斯提到,“如今的中国经济面临着一个重要问题,即缺乏思想市场,这是中国经济诸多弊端和险象丛生的根源。”科斯认为,在一个开放的社会,错误的思想很少能侵蚀社会的根基,威胁社会稳定。思想市场的发展,将使中国经济的发展以知识为动力,更具可持续性。而更重要的是,通过与多样性的现代世界相互作用和融合,这能使中国复兴和改造其丰富的文化传统。

时至今日,科斯留给后辈的精神钻石在熠熠闪光。站在中国的角度再回溯科斯的一生,这个学生时代就读过马可·波罗游记的经济学家,对中国的真实现状有过仔细的观察,比如他曾强调,今天中国的人均GDP 仍大大低于美国,发展水平依然较低。所以,科斯不建议中国花太大精力学习西方,而应从自己的历史中总结教训。他说:“中国能从自己的过去中学到很多教训。这些才是中国需要解决的重点问题。”

但遗憾的是,这样一位对中国经济改革有着相当影响力的西方经济学家,甚至从未到过中国,更没有像其他诺贝尔经济学奖得主那样,巡游经济规模不断膨胀的中国。

科斯曾计划2013年10月到中国访问,但因突然病倒,临时取消行程,9月份突然离世使得筹备中的访华计划戛然而止,成为无可挽回的遗憾。

“这是科斯本人,也是中国读者和经济界研究同仁的遗憾。”

著名经济学家周其仁教授发出这样的感慨。经济学者易鹏说,科斯的经济学是这个时代的思想光荣,尽管他没有来过中国,但他的理论影响了中国人对时代的认知。长江商学院教授周春生认为,科斯的理论给中国带来两大启发。第一:政府应该努力简化行政流程,以降低社会交易成本。第二,目前中国非正常交易的成本太低,正常交易的成本太高,造成了经济扭曲。政府应该着力改变这种现状。著名经济学家张维迎则看到,市场和企业之间不是一个替代关系,而是互补关系。

鲥鱼多刺、海棠无香、红楼未完,科斯始终关心关注着中国经济改革,却毕生未踏中土,成为他本人和众多中国经济学者之憾。如今,伟大的经济学家与世长辞,把深深的思考留给了中国,激励着更多的中国经济学人去探讨、实践。

专 家 点 评

广义的交易费用和科斯的真谛

●孙兴全

正如物理世界物质运动不可能没有摩擦力一样,人类的经济活动也难免有非直接福利生产的交易费用的存在并发生重大影响。经济学界从对交易费用的“无意识”走向不同交易费用下的人类行为模式分析,使“黑板经济学”走向“真实世界的经济学”。在此过程中,做出开创性贡献的是1991年诺贝尔经济学奖得主科斯。随着交易费用引入经济学分析,经济学对社会经济活动更加具有解释力,经济学的视野也更加开阔。中国经济学家周其仁说:“科斯把交易费用引入经济学分析,也就要求正统经济学理论分析制度的构成与运行,发现作为限制条件的制度在整个经济体系(economicsystem)中的地位和作用。这样一来,经济学在亚当·斯密等古典经济学家之后逐渐被收窄的视野——核心部分甚至是仅仅只关注价格决定的价格理论——就得以重新扩展,成为包括分析产业、市场、企业和其他组织、政府与国家,以及一般地在制度约束下所有人类行为的经济学。”

在科斯之前,马克思在《资本论》中对交易费用也有所涉及。马克思认为,在商品生产费用之外还存在着“纯粹的商业流通费用”即仅与商品价值的实现有关而与使用价值的生产无关的费用。马克思发现了交易费用的客观存在,但他对交易费用的外延界定过窄,更关键的是他没有深刻分析交易费用与人类行为模式的关系,更没有在此基础上形成系统的制度分析。笔者认为,交易费用的发现算不上开创性的工作,但由此而产生的交易费用经济学甚至分析视野更为广阔的新制度经济学,则可谓经济学上的革命性贡献。

那么,什么是交易费用?科斯认为:交易费用是“通过价格机制组织生产的,最明显的成本,就是所有发现相对价格的成本”、“市场上发生的每一笔交易的谈判和签约的费用”及利用价格机制存在的其他方面的成本。他还提出了市场交易费用和企业组织费用两个相关概念。其实,沿着科斯的思路,交易费用的外延可以更为丰富。威廉姆森对交易费用进行两种划分:一是按行为类型分,交易费用分为信息搜寻、识别、交换成本,议价成本,决策成本,监督交易进行的成本;二是交易费用发生时序划分,交易费用分为事前的交易成本,事中的适应、营运等成本,事后违约等方面的成本。威廉姆森的界定还局限于市场交易费用领域。要进行产业、产权、组织、政府和国家的分析,交易费用就不能局限于市场交易活动过程,也不能仅指企业组织成本,还应包括整个制度运行成本。按市场的逻辑行事,出于行为主体“自愿”生成的交易费用,这与按权力的逻辑行事而发生的计划性和强制性的非生产性费用应该区分开来。寻租理论则告诉我们,还要区分寻利(寻求福利生产过程中的生产要素报酬和利润)中的交易费用和寻租(以权力滥用为代表性手段的、寻求对既有福利进行瓜分非生产要素租金)中的租金本身及对经济效率造成的损失这类交易费用。“真正的经济学”也要有广义的交易费用概念作为基础。

交易费用在经济分析中之所以至关重要,从科斯的《企业的性质》一文中可以看出。达成经济目的,可以通过市场交易和企业组织两种手段,市场和企业的界分何在?科斯的研究表明,设定组织手段和市场手段下,直接的福利生产成本完全一样,企业组织替代市场取决于市场交易费用与企业组织费用的权衡,有效率的选择是能够节省交易费用。中国关注科斯的理论,在于交易费用理论是中国市场化取向改革的重要思想资源:追求大而全、大一统的组织,其效率损失和组织成本远高于市场交易费用。

交易费用的有无、大小对经济行为和经济效率的影响通过被命名为“科斯定律”的理论加以说明。0 交易费用之下,产权的界定并不导致市场资源配置效率的降低,高效率的资源使用者“并购”低效率的资源使用者手中的资源能创造更多的剩余利润,市场交易能够保证交易双方“共赢”,从而市场交易能够实现资源的最优配置,消除低效率。0 交易费用下,交易规模是最大的,这里所说的交易规模最大化的背后是资源配置效率的最大化和社会总福利的最大化。0交易费用预设下是如此但实际上又不可能,正交易费用是客观存在,产权的界定关乎资源配置效率:当高效率的资源使用者创造的剩余利润不足以弥补交易费用之时,资源不会通过市场交易配置到高效率者手中,因为这样的交易对双方来讲是“共输”。所以正交易费用下,交易规模与交易费用的大小负相关,即交易费用越大,交易规模越小,资源为最高效率者使用的可能性越低,社会总福利越小。从这一意义上讲,交易费用成为交易的“门槛”,也是资源配置效率的“门槛”,其制度经济学上的意义在于,好的制度必然是能够降低交易费用的制度。

周其仁教授论述另一种意义上的0 交易费用的情况,即完全取消市场交易,用计划和无边的组织替代市场,从而出现一种无市场交易费用却“经济的组织成本就一定趋于无穷大”的经济体系。这论证了市场化改革的必要性。这与科斯定律是完全不同的制度环境下的预设。科斯的理论说明,计划经济并不会节省广义的交易费用,反而会产生过大组织的低效率;市场经济也有“好”有“坏”,其衡量的重要标准恐怕是交易费用的大小。

如前所述,交易费用在经济体系中不可避免,犹如物理世界的摩擦力。制度性的努力不可能消除交易费用,但应致力于降低交易费用。笔者强调广义的交易费用这一概念,是想说明,通过市场的完善可以降低市场交易费用,通过企业组织的科学管理可以降低企业营运费用。除此而外,更需要强调如何建立有效的制度来降低整个制度运行成本,特别是怎么样消除权力滥用和寻租活动强加给经济体的非福利生产的费用和效率的损失。我想,这是科斯思想的真谛。

专家点评

“科斯经济学”也非中国的灵丹妙药

●王今朝

科斯超越许多但并不是全部诺贝尔经济学奖得主的一个重要原因就是,他比较切合实际。可以说,他的研究特点带有从实际中来到实际中去的味道。这一点就是他与西方新古典经济学的创始人阿尔弗雷德·马歇尔有类似之处,也与古典经济学的鼻祖亚当·斯密有类似之处。后二人都对英国的社会经济具有较为深入的了解,其理论和政策主张都是建立在他们对实际经济的了解的基础上。也许正是因为如此,科斯长期批评马歇尔之后的新古典学者,特别是美国的新古典学者,称他们的研究为黑板经济学,也就是脱离实际。

但是,诺贝尔奖是西方人颁发的,把该奖奖给谁就没有选择性吗?科斯1937年论文在发表之后的相当长时间内一直默默无闻,在中国经济发展取得举世瞩目的成绩的时候,他的论文被挖掘出来了。一些西方学者聚集在一起,他们认为应该把科斯所抽象出的概念推到中国去。也许,正是部分地由于这个原因,科斯才得以来到美国学术界保守主义、新自由主义的大本营芝加哥大学。芝加哥大学用它所能提供的教授的职位来奖励这个保守主义和新自由主义的学者,并依靠这个学者进而加强它的保守主义和新自由主义的地位。这真是一个“两全其美”的双赢选择。

我们前面说,科斯是比较注重实际的。但他所注重的实际很显然与马克思主义者所注重的实际的目的也必然有着根本的差别,因而他们注重实际的方法也必然有着根本的差别。就拿他27 岁时所发表的《企业的性质》一文来说,他把企业作为市场的对立物来解释,把企业作为企业家考虑交易成本后所做出的理性选择的产物。这就是唯心主义的分析方法了。科斯虽然注重实际,但他没有注意到,资本主义的企业最基本的功能首先是生产,但生产单位早在人类社会出现之日就出现了。你不能用交易成本、理性选择来解释原始社会就存在着人类的生产单位。而一旦人类在原始社会就有了人类的生产单位,奴隶社会、封建社会和资本主义社会的生产单位也就容易理解了。它们之间既有共性,也有特性。在马克思看来,资本主义企业的特性就是榨取剩余价值。所以如果解释资本主义社会的企业,马克思政治经济学是一个早就存在的理论。这样看来,科斯虽然注重实际,但还是不够的。

今天,中国有一些人在试图运用科斯的用市场来校正市场的理论来解决中国的环境污染问题。他们太天真了! 如果中国的企业都是私人企业,他们为了追求利润,哪管他们的行为的外部性呢?当他们创造出巨大的不断增长的污染之后,中国需要建设多大的碳排放平台来将中国的空气污染降低到适合人们生存的水平呢?所以说“科斯经济学”也非中国的灵丹妙药,应全面分析审慎对待之。