环境地学课程教学改革与实践

2015-01-20安乐生安庆师范学院资源环境学院安徽安庆246011

安乐生,王 磊 (安庆师范学院资源环境学院,安徽安庆 246011)

环境地学课程教学改革与实践

安乐生,王 磊 (安庆师范学院资源环境学院,安徽安庆 246011)

针对当前环境地学教材少,更新慢,内容尚需优化调整的现状,总结环境地学课程教学成果经验,探索地下水基础、环境地学实验与实践在教学过程中的强化落实,以期改革提高环境地学的教学质量。

环境地学;环境科学;教学改革;教学实践

随着环境问题的日益严重、繁杂和全球环境保护事业的迅猛发展,环境科学应运而生,它是新兴的、横跨多领域的综合性交叉学科。自然环境主要包括大气、水、土壤、地质和生态环境等,人类产生和排放的污染物往往在上述各类环境介质中不断迁移转化[1-2]。了解、探究污染物的来源、迁移转化过程和归宿,揭示其中的演化规律、作用机理、效应机制,人类需要对所在的地球环境系统有相应的认识,对人类—地球环境系统之间的相互作用关系和行为效应要充分理解。环境地学在此基础上逐渐发展成为环境科学的一个重要分支学科,它以人—地系统为对象,研究其发展、组成和结构、调节和控制、改造和利用的规律。环境地学知识是认识和寻求适应环境变化途径的重要理论基础,了解、理解并掌握相关知识可以多维度审视地球科学的问题[3]。

目前,环境地学已成为很多高校环境类本科生重要的专业基础课,由于课程开设的历史较短,在教学内容设置、教材选定、基础实验和实践教学等环节上还存在诸多问题或不足,笔者结合自身教学实践,针对上述问题进行相关探讨,以期为更好地开展环境地学教学服务。

1 环境地学的教学内容设置与拓展

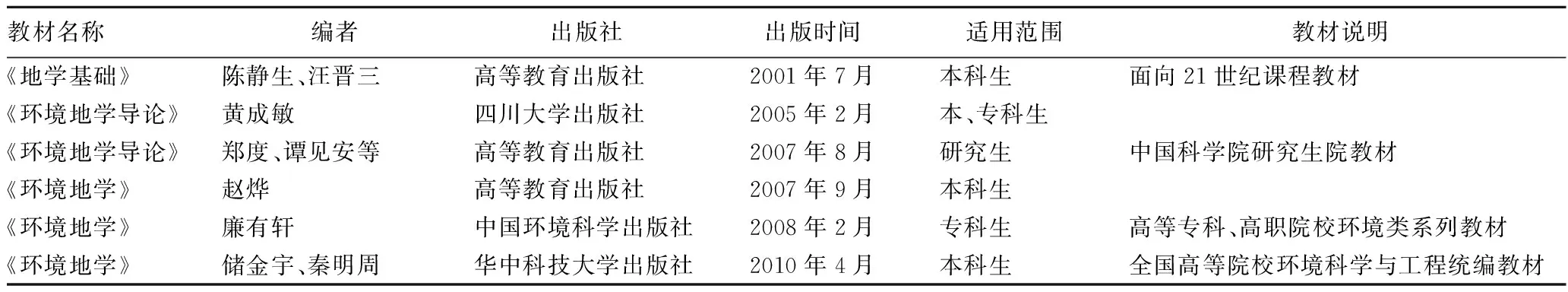

1.1 教学内容筛选从市场发行的环境地学教材书籍(表

1),以及高校环境类课程教学系列报告会中众多教师交流反馈情况来看,陈静生、赵烨和郑度等人出版的3本教材在当前高校中应用较广。从这几本教材章节编排上看,重点内容均是大气圈、水圈、土壤圈、岩石圈、生物圈、主要环境问题介绍、环境地学研究技术方法等方面[3-5]。显然,这种内容安排考虑到了教学内容的广度,但在教学中的实际情况是,环境类本科生在进校后首先接触的专业课是环境学或环境学概论,后者在介绍大气、水、土壤、生态环境时往往与环境地学教材中相关内容重复,这无疑给环境地学授课教师加大了教学难度。笔者认为,大气、水、土壤、岩石、生物圈基础知识是学习该课程必须掌握的内容,相关重要概念在教材中应清晰、明确,使学生拿到教材后有可圈可点的内容,教师讲解时可围绕难理解的知识点有侧重的讲解。遇到与其他教材有重复的内容时,如果学生之前已经学习过生态学或环境生物学相关知识,教师在讲生物圈时可适当调整一下内容,例如谈谈具有重要生态功能的湿地。此外,围绕核心章节或热点环境问题做一些专题,可避免授课内容过于单调、枯燥,例如我国大气雾霾的成因及控制、水库的生态调度、生态系统中的碳循环等内容。

1.2 地下水基础在环境地学教学中的强化地下水是水圈

表1 环境地学主要参考书籍

的重要组成部分,且与水圈其他组分有密切联系。我国地下水资源总量达8 838亿m3,不同程度开发利用地下水的城市共317个,全国总人口的70%饮用地下水,与地下水环境问题关系重大,目前我国地下水污染状况仍在加剧,遏制地下水污染问题已刻不容缓。由此可见,地下水污染防治是环境保护的重要领域。环保部于2011年10月发布了《全国地下水污染防治规划(2011-2020年)》,提出未来5~10年全国地下水污染治理的目标及措施,2011年6月颁布了《环境影响评价技术导则—地下水环境》,2014年6月提出要打好大气、水和土壤污染防治的“三大战役”,因而地下水污染治理有望成为环保产业领域一支新兴力量。但是,大多数非地质类高校环境类专业培养方案和课程设置均未有地下水基础课程,教材中没有或略有提及地下水(通常从水质污染角度考虑)。地下水基础知识也可称为水文地质学基础,是认识地下水不可或缺的前提,内容复杂、系统性强,需要专门的讲授。因此,在环境类本科生学习环境地学水圈知识的过程中,侧重介绍一些地下水基本理论知识可弥补课程设置中的不足及学生个人的知识缺口,同时为学生就业打下基础、拓宽渠道。

2 环境地学实验与实践教学

环境地学基础实验与课程实践环节是环境地学教学的重要组成部分,是课堂理论教学的有益补充。现阶段,高校环境类本科专业开设的实验倾向于化学基础实验、环境监测实验、环境生物学实验、环境工程实验等,开展的实践教学内容主要是去环境监测站、城镇污水处理厂、大型企业污水处理站等参观或实习,在环境地学实验与实践教学方面关注或投入较少。实际上,环境类专业毕业生就业并不局限于环境监测、环境评价、大气或水污染治理等方向。土壤与地下水污染控制、污染场地的调查评估与修复、生态工程等项目需要从业者具有更专业、更丰富的地学知识。因此,在开设环境地学课程的同时,配套适当的基础实验和野外调查实践,对环境地学教学会有积极的促进作用。

野外实习是环境地学实验与实践教学比较好的方式。野外实习最能激发大学生的学习兴趣和热情,有利于培养其观察能力、思维能力和创新能力。环境地学野外实习能为学生提供整合不同课程理论教学内容与研究方法的机会,在实习过程中可进行一系列实验与实践,如植物分布特征与样方调查,挖掘并观察土壤剖面,采集不同性质的土壤样品,地质地貌现象的观察与认识,GPS测量与数据处理,土样的粒度分析等。开展上述活动要求学生具有一定的地学基础知识,还需掌握一定的环境地学调查技术与研究方法,这些技术方法包括处理实地观测和模拟实验获得的第一手数据。观测到的现象和测得的数据可促进学生寻求运用合适的数理统计方法,或结合数学模型、3S技术对其进行分析,包括绘制相关的单要素或多要素信息图,之后揭示所观察到现象的本质及数据背后的机制,从而达到优良的教学效果。

3 结语

综上所述,环境地学是一门综合性的专业基础课程,可为环境类本科生提供必要的地学基础知识。当前,环境地学教材版本偏少,更新较慢,内容尚需优化调整。承担环境地学教学任务的授课教师应结合自身学科背景、知识结构,因地制宜筛选主要教学内容,并把握好难易深浅的尺度。在教学过程中应进一步强化和落实地下水基础、环境地学实验与实践

[1] 杨长明,陈玲,贺文智.“环境地学”课程建设的一些思考[J].同济教育研究,2011,9(3/4):65-67.

[2] 唐俊红,张巧秋.环境地学教学改革的研究与实践[J].杭州电子科技大学学报:社会科学版,2012,8(1):51-55.

[3] 郑度,谭见安,王五一,等.环境地学导论[M].北京:高等教育出版社,2007.

[4] 陈静生,汪晋三.地学基础[M].北京:高等教育出版社,2001.

[5] 赵烨.环境地学[M].北京:高等教育出版社,2007.

Teaching Reform and Practice of Environmental Geology

AN Le-sheng, WANG Lei

(School of Resources and Environment, Anqing Normal University, Anqing, Anhui 246011)

Aiming at the status of less teaching material, slow update, content must be adjusted of Environmental Geology, the teaching achievements and experiences were summarized. In addition, groundwater basics, experiments and practice of Environmental Geology in the teaching process should be further strengthened and implemented. Continuous exploration and reform in teaching practice is an effective measure for improving the teaching quality of Environmental Geology.

Environmental Geology; Environmental science; Teaching reform; Teaching practice

安乐生(1982- ),男,安徽桐城人,讲师,博士,从事环境地学教学与研究。

2015-03-25

S-01;X 14-4

A

0517-6611(2015)14-372-02