杨千 让“行动”回到平面

2015-01-20

杨千的作品很像一个具有平面性的“公共平台”,潜藏在平面下面的是公共中更加共同性的问题,所以这也就象征了他艺术方式的特征——制造反差并牵引观看,他的艺术方式是把公共平台当成一个“实验场”。拿他的纸屑系列作品来看,那种实验就是绘画中观看和材料之间的视觉反差,从而渗透出信息属性的反差和观念指向。艺术更大的魅力在于作品能“制造意外”和“不显而易见”,这点看似矛盾,是因为艺术更多的不是言说,而是在拉近与公众的公共关系和经验关系,其中的重点是观者对作品的观看是建立在经验性和冲突性并进的直线上,所以在杨千的纸屑作品里所看到的形象,包括传统山水都呈现出直接的画面感,但是近看我们会发现纸屑材料制造的意外,会让人的思维退回到这种方式的隐藏关系上,这也就是“不显而易见”,同时这种感受会让观者瞬间反思其中的“反差”。

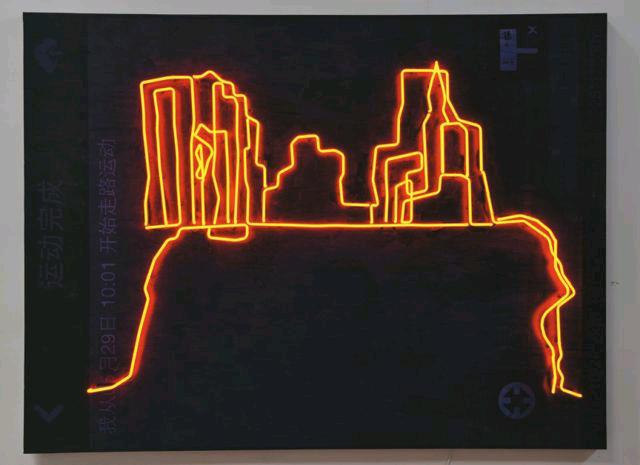

我觉得了解一个艺术家必须要透过作品在展览中的“在场感”去了解在场之前的生成过程,这样也能进一步了解作品观念的结构关系。杨千一直在思考怎样用一种新的方式来打破固有的平面绘画,尽管会看到杨千把媒体杂志的材料用在画面上,但是当展开创作工作时他并不只是局限在画面上,而是从社会的公共关系中提取问题和元素,像他最近做的新作品“行走绘画”,他首先通过生活景观中的行为认识到一种公共关系,然后杨千利用跑步提取了跑步的线路,又利用一种媒体的“公共互动性”抽离了不同的线路,把它运用到绘画中,形成不单单是平面绘画的创作过程,这里的创作过程已经含有介于行动后形成的新的平面经验,同时更重要的是与生活空间发生了关系。杨千“行走绘画”中的霓虹灯灯管图像下面暗含着行走的线路地图,所以这种不显而易见的关系,让绘画的平面性更直接,但又含有“反差性”。

I ART:像《媒体制造》、《媒体纸屑》这类作品,你只是使用了杂志的纸屑,还是继续保留和利用杂志媒体的这种属性?对此你可以详细的谈谈吗?

杨千:我并不想否定媒体的功能,但我认为流行媒体在当下面临很严重的问题——它更多的是去迎合读者,这样就会恶性循环,使得好杂志和精英文化不被大众接受。而在这个诱导和引导大众的过程中,如果媒体用一种流行的、商业的利益来迎合大众的口味,那么大众的兴趣点永远都在八卦和低俗的东西上。这就好比中国的电影,探讨深刻主题的、好的电影没有票房,相对娱乐的、迎合观众的电影票房又很好,这样就是恶性循环,同时也没有去引导、提高大众的审美,同样也是在迎合。我想做的就是对流行杂志的质疑和批判,去消解、粉碎杂志里过多的图示和低俗的东西,粉碎以后重新建立新的图象。

I ART:你通过杂志媒体的粉碎,又回到新的媒体杂志的封面或明星图像,我从自我的角度出发会看到图像内部杂志材料的属性,那你在粉碎的过程中又继续保留属性关系,是不是想通过粉碎这种属性又重新组合它从而形成差异的问题?

杨千:我把流行杂志粉碎以后,自己又设想、臆造了一个虚构的杂志封面,所以当时第一个系列都是杂志的封面,我的那个杂志叫《媒体制造》。我当时的想法就是任何人都可以成为明星,成为封面人物,从而用这种方式调侃流行文化和反讽社会现实。

I ART:同时想了解你做这些作品时,从观念的产生到作品的实践,再到最终的呈现,包括其中发生的偶然可能性,你能谈谈这整个的过程吗?是不是这种发现问题的角度和方式也是你个人创作比较倾向的态度?

杨千:这个过程是这样的,我通常会找一些被丢弃的杂志,我发现这个材料的“有趣性”是我当时在南京三年展做了一个装置,就用了800公斤的杂志,让观众在现场挑选他们认为的垃圾杂志,然后扔到粉碎机里边,经过粉碎又通过鼓风机从一个通道吹出。当时留下一大堆纸屑,我突然发现了这些材料的“有趣性”,这些材料本身有很丰富的内容,包括明星的形象、超模的形象等各种信息。后来我决定把这些材料转换成一个平面的作品,这实际上和我以前的作品有关联,于是生成了后来的杂志封面,虚拟钞票,一直到现在的传统山水,整个来看就好比用现在的形象遮蔽了过去的形象,中间产生了巨大的差异。

I ART:对你来说作品的生成过程和展览呈现之间要建立的关系是怎样的,对你来说包括哪些可能?

杨千:如果对于一个装置艺术家来说,这个关系就巨大,往往艺术家会根据空间来构思和设计。如果这个作品在工作室里边,它可能还不是一个完成的作品,只是一种现场。装置作品,它可能要针对特定的展览空间,对于装置来说,空间的设定是非常重要的。对于我的作品实际上并不完全需要这种要求,比如双重绘画,需要有一个黑暗的空间、灯光的转换,使得双重显现变成可能。像纸屑作品是在一个平面的框架里,从工作室到展厅,它们之间的生成关系不那么大,只是对时间观看的方式有要求。用这些方式的目的是想继续把这种平面保留在绘画上,同时给它提供一点更新的可能性,打破固有边界,让平面绘画在某些方面更有深度。

I ART:像你最新的作品“行走绘画”,除了它平面绘画的样子,其中多了一种空间中行走的行为,那在展览中会不会把这种行为感和绘画的路径联系起来去呈现?

杨千:实际上是把它们联系起来了,这次展览进去的第一个厅,是我在行走过程中的视频,视频记录了我周边生活的场景,也是我们现代人生活的场景。然后第二个厅展现的是我的作品,作品是通过行走的路线制作的霓虹灯,霓虹灯的唯美,梦幻,是从现实生活走过的路径里提取出来的一种东西,使得这种行走和行走的地方与作品有关联。虽然这种行为与行为艺术和大地艺术有关,但最终我还是愿意以一个平面作品的方式来呈现。我的这种创作方式并不是要抛弃平面绘画,我是想给平面作品增添更多的血液和可能性,所以这就是最后作品回到墙上的原因,我并不是单纯的去做一个行为艺术。

I ART:看到你当时从“新浪微博”的方式来介入互联网,我认为这已经不只是在做作品本身,而是你已经在从构成作品的切入点的公共关系出发,那对此你这个作品的生产关系是怎样的?同时从这种公共关系是怎样回到作品的最终呈现的?

杨千:我这几年一直在做一个事情——怎么用一种新的方式来打破固有的平面绘画,也就是说怎样给平面绘画增加新的生命力。所以这个系列是通过微博上征集博友有关他们私密和难忘记忆的描述,根据观众的互动来讨论、交流,然后我根据这些文字叙述画成一个平面的作品。虽然作品最后通过平面的方式来呈现,但是会跟观众的交流生长出一些东西,这一点是很有意义的。我觉得今天的艺术发展到现在,能在之前的框架基础上让绘画观念和形式上有新的可能性已经是件很难的事情了。

I ART:我觉得你的互动作品,观众在你的作品中有两个部分的身份关系:一部分是参与作品本身的人;另一部分是观者。那对此你是怎么看待的和设想的?

杨千:如果我在创作的过程中跟博友或者观众有些互动,这也是让作品增加了一种深层的关系,比如我做行走的系列,我和咕咚网的粉丝一起走,形成的图一起进行探讨、选择。同时咕咚网在网上征集了网友递交的图,通过这种互动可以把平面作品做的更有意思,同时选择的可能性也会更大。

I ART:你说过“探索是一种自我挑战和自我探险”,可以谈谈你更侧重于哪些方面的关注和探索?

杨千:艺术本身就是要有探索精神,这样才会发现东西,并刺激你去创作好的东西。如果我掌握了一种技巧或者说话的方式,并不断重复它,这样就失去了艺术的创造,艺术创造最精髓的东西就是创新。很多艺术家在面对成功后就会缺乏创新的精神,不断去复制,没有新的东西产生。实际上艺术创作就是一种挑战,像很多大师在每一个时期完成了他们的观念和想法就会到另一个领域,在另一个领域他们对新的媒介和语言可能不熟悉,然后去探索,这样就会刺激他们的思维并获得灵感,并不断创作出新的作品。比如当我从油画换到双重绘画的时候,新的技巧和概念不一样了,如何在紫光灯下画荧光的图像,这时就会促使你去探索,比如纸屑,它有自己的特性所以我要考虑怎样去掌握,怎样让它更完整,到了用GPS走路画图时又有了新的挑战,所以每个系列都有一种挑战性。

这是在一个大的观念框架下,有时候我走得比较随性,有偶然性。我为什么会走出这么多山水的线路,是因为我觉得在大地上面,现实生活中走出中国的山水,中国的盆景,这都是从生活里边提取出来的,我想在山水里边找到一种精神性,同时利用行走线路出现的图形特点和语言能找到一种比较合适的方法。实际上中国山水画的观看方式也是有行走的概念。(采访/撰文:李宁 艺术家摄影:梅子 其他图片提供:杨千工作室)