宣示法治:文本、立场与实践

2015-01-19张志铭徐媛媛

张志铭+徐媛媛

摘要:法治作为一种全球性意识形态,是迄今为止人类社会所能找寻到的最优的治国理政方式。选择法治,就意味着主张规则之治、法律主治、良法之治,并认可法治是善治的价值符号。中国在迈向法治的道路上,经历了分歧、确认、追仿、彷徨等不同阶段,法治建设的徘徊反复归因于法治主义立场的摇摆模糊。法治评估是法治实践的最新形态,简约而坚定的法治主义立场是法治理论与实践有效对接的桥梁。建构中国特色社会主义法治体系,建设社会主义法治国家总目标的实现,任重而道远,关键在于法治理论的践行。

关键词:法治;法治主义;法治理论;法治立场;法治评估

中图分类号:D920.0文献标识码:A文章编号:1003-0751(2014)12-0011-07

在人类的政治法律生活中,法治是一个经典概念,也无疑是转型中国的高频词汇之一。法治主义则是一种信念,指在国家和社会生活中力倡法治化治理的观念表达与行动实践。从旷日持久的“人治”与“法治”之辩①、“刀治”与“水治”之争②,到1999年“依法治国,建设社会主义法治国家”入宪,法治被确立为治国理政的基本方略和根本原则。2002年,中央提出了“社会主义法治理念”③,颇具中国特色的表述蕴含着对特殊国情的关照。但时至今日,中国依旧在迈向法治的道路上蹒跚前行,民众对“关系”的依赖远远超过了对法律的信任。处于转型时期的中国究竟该以壮士断腕的决绝,还是以中庸妥协的温和去建设法治体系和法治国家,俨然成为一个艰难的选择。

近现代意义的法治之于中国,实属舶来品。我国的政制中虽曾存在“法治主义”的基因,但其与现代意义上的法治相去甚远。尽管这些年我们努力学习西方的法治理论和制度设计,甚至连司法人员的着装和用具、法庭摆设和建筑格局等都不遗余力地仿效,但法治目标似乎仍遥不可及。法治的图景宏大美好,现实却总是差强人意,在应然与实然之间,中国社会时刻都在演绎着法治的悲喜剧。当“法治”一词被意识形态的大幕所遮蔽,被不分场合地频繁滥用,被过多的政治意愿和社会情绪所裹挟时,其自身的面貌也愈发变得模糊不清,投射到现实社会中的表现则是法治立场摇摆不定,法治建设徘徊反复。正因为如此,学界对法治问题的讨论一直高温不减,呈现出热闹繁荣的景象。④似是而非、低端重复的喧嚣和标语式的呐喊并无益处,发现并直面法治建设中的真问题才是关键。本文的旨趣是,梳理文本、关照现实,让目光在法治文本与法治实践之间顾盼流转,与文本对话,与实践勾连,以开放、容忍的态度寻求转型中国法治立场上的共识,反思作为法治实践最新形态的法治评估中的问题,以期对建构中国特色社会主义法治体系,建设社会主义法治国家有所裨益。

一、法治主义:文本梳理

正名法治的价值与定义法治的内涵,二者之间的关系或并列或承继,构成了当今中国法治认知的一个历史而逻辑的阶段。⑤今天,“什么是法治”依然会被追问不休,不同的时空语境令其展现出普洛透斯似的面貌,但几乎已没有人会公然反对法治。“对法治的一致支持是一项前所未有的成就。没有任何其他单一的政治理想曾经获得全球性认可”,“法治被反复提及这一单纯的事实就是强有力的证据,说明遵循法治是全世界范围内政府正统性的公认标尺”。⑥

作为一项历史成就,有关法治的论述可以追溯到古希腊时期。但需注意的是,“在以‘黑暗时代著称的500年里,希腊思想对西方而言几乎完全迷失,直到中世纪盛期宗教神学家才重新发现它并赋予它以新的生命”⑦。亚里士多德曾言“法治优于一人之治”⑧,法律不会朝令夕改,其集合了众人的智慧,是不受欲望影响的理智,可以在统治中免除任意和不确定。但亚氏所言法治主要基于美德,其与现代法治有所分殊。⑨著名的亚里士多德“法治公式”⑩包含两重意思:“已成立的法律获得普遍服从,而大家所服从的法律又应该本身是制订的良好的法律。”良法之治和普遍服从,勾勒出了法治的形式要件,但对何谓良法,如何保证普遍服从,则言犹未明。

近现代意义的法治是西方资产阶级革命的产物,它体现了神学世界观向法学世界观的转变。当中世纪的神学面纱渐被揭开,相伴而来的是信仰的缺失、共识的消弭,政治统治的正当性亦面临危机。众所周知,法治主义与自然法思想渊源深厚,而自然法学说在西方可谓经久不衰,因此,主张平等、自由、公平的法治主义顺理成章地取代了上帝,担当起凝聚社会共识、底线共识的角色。在这一过程中,人们逐渐开始学会借助以个人权利为基础的法律体系和以社会规则自治为基础的法治体系来统筹规划生活。英国启蒙思想家洛克就认为立法权是国家的最高权力,“谁握有国家的立法权或最高权力,谁就应该以既定的、向全国人民公布周知的、经常有效的法律,而不是以临时的命令来实行统治;应该由公正无私的法官根据这些法律来裁判纠纷”。依法律进行统治,公众的意志是法律的唯一源泉,只有得到被统治者同意的统治才具有正当性,这构成了洛克的法治理论。

19世纪的英国法学家戴雪(A.V.Dicey)通常被视为近代西方法治理论的奠基人,其对法治问题的阐述一直被奉为经典。他对比了英国与瑞士、法国、比利时的政治法律制度,认为法治是英国宪政的一个重要而显著的特征,并提出了著名的法治三原则,即法律权威至上,否定专制特权;法律面前人人平等,上至国王、下至百姓都要守法;个人权利是宪法和宪政的来源。当代著名法理学家杰里米·沃尔德伦(Jeremy Waldron)亦对此表示认同。他通过案例分析,论证了警察是没有特权的,警察权应该法定,制约警察权的法律和警察的权限应具有公开性,只有如此,公民才能对自己和他人的行为有合理的预期。推而广之,警察之外的其他官员、政客等也都应遵守法律,任何人均应受法律的制约。法治就是法律的统治,而不是由特定的人来统治。可见,无论是从英国的议会民主政治还是从警察权的视角,法律至上、法律面前人人平等都是法治主义的重要意蕴。

如果扬弃上述探寻法治的单一维度,转而从时间与空间的角度,将法治置于历史、社会和政治语境下进行多面分析,则会发现法治主义更为丰富的内容。美国学者塔玛纳哈(Brain Z.Tamanaha)基于此提出了贯穿法治传统始终的三个主题:政府受法律限制,形式合法性,以及法律之治而不是人的统治。关于政府受法律限制,可以理解为权力法定,公权力应遵循“法无授权即禁止”的原则。关于形式合法性,指的是法治之下的法律应具备公布、面向未来、普遍性、平等适用和确定性等品质。法律之治而不是人的统治,这是通过与人治的对比来阐释法律,其建立在对他人的担忧与不信任的基础上。塔玛纳哈将法治区分为形式法治与实质法治:形式法治是把法治作为一种秩序类型来述说,关注的是法的普遍性、至上性;实质法治则关涉形式背后的特定价值选择。二者并不是截然对立的,形式法治蕴含了实质法治,实质法治须以形式法治为载体。对形式法治的最好诠释或许是富勒所论及的法律的内在道德,即法治八原则:一般性、公布或公开、可预期、明确、无内在矛盾、可循性、稳定性、官方行为与法律相一致。法律是制度性事实,以法律为前提的法治当然不可能价值无涉。运用稳定的、明确的、可预期的法律进行社会治理,是为了实现公平、正义、自由等一系列人类追求的美好价值。“法制的概念纯粹是法律的,法治却不仅是法律的,而且还是政治的、社会的和文化的。”法治不仅彰显了形式理性,而且从来都是有价值承载的,其目的价值是尊重和保障人权,实现对“善”的追求。

中国作为后发现代化国家,其近现代法治并非内在地自然生成。从新中国成立到党的十一届三中全会召开,法律与政治高度契合,当时强调法律具有阶级性,是统治阶级意志的体现。1978年以后,为捋顺个人权威与法律权威的关系、党与国家的关系,法律在社会生活中的作用被不断重视和强化,邓小平提出要“认真建立社会主义的民主制度和社会主义法制”。对法制的解读除了静态意义的法律和法律制度之外,还有从动态意义上着眼于法制的实现过程和实现状态的,即“有法可依、有法必依、执法必严、违法必究”。但这十六个字还未能涵摄现代法治的精神或理念,其中的“法”是“良法”还是“恶法”,如何才能保证“依法”,“依法”的程度如何,都是“法制”没有清晰回答、也不易回答的。因此,“法治国家”的提出实现了质的飞跃,即法治不仅是一个量的概念,意味着通过法律和法律制度实现国家和社会生活的有序化,其更有质的内涵,在其工具价值的背后是对人类尊严和自由的维护,是对人类未来的终极意义上的价值关怀。在此背景下,学者们纷纷撰文,围绕法治与民主政治的关系、法治与市场经济的关系等问题进行了丰富论证,主张落实依法治国的方略。在推进法治的过程中,法治的理念被总结为四个方面:法律的权威性是法治赖以实现的根本保障;限制公权力是法治的基本精神;公正是法治最普遍的价值表述;尊重和保障人权是现代法治的价值实质。在操作层面,法治的原则被概括为八项,包括法律必须具有一般性、公开性、不溯及既往性、稳定性、明确性、统一性以及司法审判独立、诉讼应当合理易行。

可以说,法治是广泛时空范围内实践经验与逻辑理性的结合,其作为治国理念和治国方略的正当性毋庸置疑。法治就意味着一种“善”,人人向往之,但在善为何物的信念上,却存在分歧。法治是一个复合性、多义性的概念,是善治的价值符号,尽管学界对其内涵的表述不尽相同,但在法治理论中始终存在一以贯之的主题、原则和理念,这构成了法治主义的核心内容,如法律至上、法律的统治、法律面前人人平等、限制权力、法治应具有形式理性、良法之治,等等。这些要素为我们达成法治立场上的共识夯实了基础。中国可以有自己的法治样态,但不能违背法治主义的底线要求。这提示我们在对法治进行言说和实践的时候,一定要注意“词与物”的统一与分离,不要只关注语词而丢失了内容。

二、法治主义:立场选择

上述法治主义的内容显然是以西方法治理论为底板的,其在应对转型中国贫富差距扩大、腐败现象高发、核心价值观缺失等一系列复杂难题时,似乎力不从心。但若一味拿“中国特色”或“特殊国情”说事,也只会消解法治,最终使社会走向非理性和无序,公平正义无法彰显。被时空压缩了的中国法治,选择的不是自然演进而是自上向下的政府推进型道路。社会中法治的传统和精神贫乏,法治主义要落地生根,就必须将法治规律与中国国情相结合。

继“社会主义法治理念”提出后,“中国”与“西方国家”在空间维度上的对立,使法治主义立场鲜明地区分为国情主义法治观和普世主义法治观。与普世主义法治观对应的是多党政治的背景、三权分立的权力架构、司法中心地位等西方的理论和实践,而中国的根本政治制度是人民代表大会制度,中国的政党制度是共产党领导的多党合作和政治协商制度,司法机关只是国家政制架构中有机统一的组成部分,不存在分权制衡意义上的角色担当。如此巨大的反差,催生了国情主义法治观的形成,其“在立场和方法上特别专注于对中国当下的政制架构、社会状况的强调,以及它们对法律和司法‘中心地位的减损作用和挤出效应”。对任何对象的刻画都离不开清晰的时空坐标,法治主义受制于每一种社会独特的历史、政治语境,因而不会存在在所有国家、所有场景都可复制的法治模式,也才会有所谓普世主义法治观和国情主义法治观之争。对于当下中国的法治建设,重要的不是两种法治观之间你死我活、谁更正确的名分之争,而应是在寻求共识基础上的互相借鉴与融合。毕竟,“非此即彼”的认知思路本身就带有独断性,“既此且彼”的认知路径才更具理性。法治既然已成为全球化的意识形态,中国当然也不能自说自话。“社会主义法治理念”作为法治或法治理念的下位概念,必须分享法治概念的基本内涵,必须承认在法治概念认识上的可通约性,不能因中国特色而颠覆法治的普适性。我们在向法治理念中引入中国元素时应慎思是否会突破法治的底线。面对纷繁复杂的社会现实,中国法治之路需要简约而坚定的法治主义立场。在中国特色社会主义法律体系已初步完备的情况下,所谓简约而坚定的法治主义立场就是强调严格依法办事。

坚持依法办事意味着规则之治。规则之治与人治相对立,与无政府主义相对立。规则为行为提供预期,使人们可以合理地安排自己的生活。对于理性社会而言,规则包括但不限于法律(规则),道德、纪律、宗教规范及党内法规等也属其中。法律规则虽不如概念法学中所描述的那般完美无缺、圆满自足,但其缺陷并不能构成拒绝适用法律的特权。日益完备的法律体系是法治体系、法治国家无限接近,却又无法一劳永逸地实现的目标。中国特色社会主义法律体系已经形成,其既是一个终点,更是一个起点,法秩序生成意义上所需的那种法律体系建设,远没有结束。然而对于公平正义的彰显尚不充分的今日中国,对于深陷错综关系网络的中国人,坚持法律规则应是排在第一位序的。对其他“活的法律”的过多承认或考量,容易使本就脆弱的法律权威雪上加霜,使法律规则陷入名存实亡的危险境地。上访—截访—息访—缠访的社会乱象恰恰说明了在利益多元的高风险社会,只有选择规则之治,区分利益诉求与权利诉求,而不是无原则地自我退让,才能真正有效化解高发频发的社会矛盾冲突。

坚持依法办事还意味着法律至上,权力应受到法律的规制,或者说用法律约束权力行使中的恣意妄为,让私人领域成为“风能进、雨能进,国王不能进”的“城堡”。“躲猫猫”“钓鱼执法”等事件,暴露的是公权力的张牙舞爪;透过“陕西黄碟”案、“孙志刚”案等案件,看到的是公权力的“不走寻常路”;而把“公共场所”扩张解释为包括信息网络,更显示出公权力的勃勃野心。法律为权力划定了界限,政党和政府均应在法律之下活动。西方的民主政治标准规矩不了中国的法治方圆,在中国的法治道路上,党的领导无疑是显著特征,我们不应因循国外而将党与法治对立。中国共产党作为中国唯一的执政党,其必然直接或间接地涉及国家和社会治理。执政党依法执政需要处理好党内法规与宪法、法律的衔接问题。将游离于法律体系之外的党内法规、军事法规、应急预案等纳入宪法和法律之下,与宪法和法律实现无缝对接,这是建设法治中国的要求。对于政府而言,依法办事即依法行政,首先是依宪行政。只有使任何违宪的政府行为都可以通过司法救济、司法审查等途径予以纠正,才能保障每个公民的尊严、社会的正义以及制度的稳定。2004年,全国人大常委会在其法制工作委员会下正式设立了法规备案审查室,这看似迈出了建立违宪审查机制的第一步,但至今似乎未见显著成效。宪法不能进入司法裁判,反映了社会治理与保障公民权利背后的尴尬和痼疾。健全宪法实施和监督制度,完善全国人大及其常委会宪法监督制度,需要在可操作性层面进行深入思考。

坚持依法办事,需要最大限度地发挥司法在国家和社会治理中的作用。尽管中国的司法机关包括审判机关和检察机关,但在论及司法问题时人们往往将目光聚焦在法院上。狭义的司法指的是法院裁判,仲裁、调解等诉讼外纠纷解决方式的有效运行是以法院裁判为基石和底线的。从某种意义上说,法治的主战场从来都是司法,法治社会关于纠纷解决的一锤定音(the Last Word)功能是由法院承担的。是否依法办事应由法院作判断,前提是法院独立行使审判权且司法具有权威。只有独立,才能公正,因为权威,所以公正,这样的逻辑要在中国推演显得异常艰难。从“大盖帽两头翘,吃了原告吃被告”到“打官司就是打关系”,诸如此类的表述反映了民众对司法的不信任已根深蒂固,人们对法官亦带有腐败推定的成见。“腐败的司法岂能独立”“不独立已然如此,独立岂非更加腐败”等质疑的声音不绝于耳,独立审判似乎异变成了司法公正的障碍。在中国复杂的权力结构中,司法明显身微力薄,法院的人、财、物等受制于同级党政,案件管辖的范围取决于行政区划,案件审理者与决定者相分离,案件裁判者甚至成了“社会活动家”。失去了中立性、被动性等特性的司法,自然无法胜任行使终局判断权的角色担当。

法治就是法律家之治。法律职业者,尤其是法官群体在社会依法治理中享有重要的地位,发挥着特别重要的作用。法官作为利益争端、是非曲直、生杀予夺等事项的决断者,应该具备诸多优秀的品质,包括“自我克制、自我约束(认可法律和先例等的权威),精通法律理论,具有逻辑分析的能力,有正义感,明察时事,能清晰易懂地进行书面表达,熟知常识,开放地对待同事的观点,充满智慧,坚持公平,就事论事,勤勉努力,深谋远虑,谦逊谨慎,善于妥协,相信理性以及直率真诚”。也许极少有法官能同时拥有上述品质,但可以肯定的是,法官的职业素养与能力越高,司法公信力、司法权威就越有保障。

当社会深信“黑头(法律)不如红头(文件),红头不如笔头(批示),笔头不如口头(命令)”时,司法就陷入了法外博弈以及人为区分法律效果、社会效果的怪圈。当法官只是科层制体制下的普通公务员、司法流水线上的“农民工”时,当法院只是地方的法院,地方保护主义横行时,当领导干部的干预、老百姓的说法、媒体舆情等都能左右司法时,司法裁判的结果就失去了可预期性和确定性,司法就无法摆脱“腐败”“无能”的诘责。司法的专业品质无从保证,司法公正就只能沦为镜花水月。改变中国司法孱弱的现状,需要彻底去行政化、去地方化的法院,需要人品可靠、技艺娴熟、恪守职业伦理并信仰法律的法官,还需要专业化、职业化和同质化的法律职业共同体。设立巡回法庭和跨行政区划的法院,实行办案质量终身负责制和错案责任倒查问责制等一系列新的改革举措,正是对中国司法现状的有力回应。

在模仿、移植、复制和借鉴西方法律制度三十余年后,面对依然有法而无治的现象,面对规则与实践的断裂,中国需要的是“多谈些问题,少谈些主义”,以包容、开放的态度,最大限度地凝聚共识,形成简约而坚定的法治主义立场,将相对论证充分的法治理论与深陷无序困窘的法治实践进行有效对接。

三、法治主义:实践反思

建构中国特色社会主义法治体系,建设社会主义法治国家总目标的实现,任重而道远,关键在于法治理论的践行。近年来,中国北京、上海、江苏、浙江等发达地区进行的法治评估,内嵌于地方政府的法治建设工作之中,与其说是对各地法治建设水平的衡量,不如说是中国现实的法治实践样本。可以说,法治评估是法治实践的最新形态,用指标化或指数化的方法衡量一国(地区)的法治水平已经成了一种趋势。然而,当下中国的法治评估囿于理论上普世主义法治观与国情主义法治观的针锋相对,以及现实中法治主义立场上的迷离徜仿,仍处在探索和试错的阶段。

“在国际社会,为了准确对比各国法治发展状况,通过一定的指标设置和指数推算对被考察国的法治发展水平进行赋值评估成为分析和评价一国投资水平和制度状况的重要工具。”世界正义工程(the World Justice Project,简称WJP)公布的2014年全球法治指数报告中,中国整体排名第76,在“限制政府权力”方面排名第92,在“杜绝腐败”方面排名第49,在“政府公开”方面排名第74,在“基本权利”方面排名第96,在“秩序与安全”方面排名第29,在“监管执法”方面排名第78,在“民事司法”方面排名第79,在“刑事司法”方面排名第51。WJP的指标显然是对西方法治政府体制的提炼,是西方宪政体制的缩写。在面对不同民族国家的历史文化、政治制度和经济发展水平时,是否存在普遍适用的评估标准,一国的评估实践与别国是否具有可比性,都是见仁见智的。

中国早已打破了与世界“老死不相往来”的隔绝状态,也不是全球化之下的一座“孤岛”。中国的法治评估需要有国际化视野,更要有本土化关怀。建立一套法治指数的意义主要表现在三个方面,“一是对不同社会体制和文化进行比较分析,二是为改造权力结构提供更清晰的蓝图,三是使法制建设的具体举措和绩效的评价趋于统一化”。“余杭法治指数”被看作中国法治的试验田。其评估主体除公众参与满意度调查外,均由内部组(构成人员是机关职能部门中的公务员)、外部组(构成人员是企业家、记者、教师等非政府工作人员)和专家组(主要是权威法学专家)共同组成。此种创新评估模式虽然是由专家主导,政府支持,且引入了“利益相关者”共同参与,克服了完全由政府自己评自己的嫌疑,但仍因官方色彩偏重,专家由政府出资聘请且部分专家并未全程参与等因素,而导致其中立性、准确性似存瑕疵。也正因评估主体与政府之间有千丝万缕的联系,使人产生了某些合理的隐忧,如数据会因受制于部门利益而失去真实性,法治评估可能异化为“法治GDP”或者“法治政绩工程”,等等。法治评估是定性分析与定量分析的结合,法治指标的设计是建立在厘清法治基本内涵的基础上的。余杭法治评估选取了9个方面的指标来展现法治面相,即党委依法执政、政府依法行政、司法公平正义、权利依法保障、市场规范有序、监督体系健全、民主政治完善、全民素质提升和社会平安和谐。整个评估体系层层分解,包括总指标、区级机关指标、乡镇街道指标和农村社区指标,360度、全方位进行法治量化。但是,如此丰富细致、面面俱到的指标系统设计,反而凸显了对法治内涵的过度泛化解读,模糊了法治评估的焦点——衡量权力运行的规范、透明程度,既造成了与其他国家(地区)横向比较时的困难,也降低了法治指数的可信度。当余杭的法治指数得分与中国香港地区相差无几时,就有一些学者发出了质疑的声音。

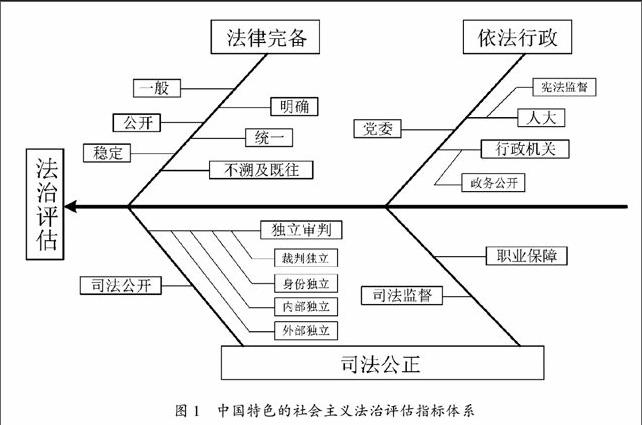

“法治的概念过于宽泛,以至于它要向迥异的解释和操作重点开放。”如果我们赞成法治就是规则之治或法律主治,如果我们坚持简约的法治主义立场,并据以统观法治指标的设定,或许就能很好地处理法治指标设计系统的繁与简的关系,提高法治评估的应用价值。前文在依法办事意义上所述的法治主义立场可以归纳为三句话:依法办事;是否依法办事的终局判断权在司法;拥有判断权的司法是独立而有权威的。立场具有面向实践的维度,由此,法治评估体系的一级指标就呼之欲出,即完备的法律、依法行政和司法公正。在此基础上,可再结合时空场景的特点,逐一细化、分解为可观察、可测量的二级指标,提高测度的准确性。如图1所示,鱼身的主干部分是建构中国特色社会主义法治体系,建设社会主义法治国家的总目标。围绕鱼身的三根主刺是实现总目标的三个重要举措,也是构成法治评估的三个要素。每根主刺又分解为若干小刺,使得法治评估更具可操作性。

图1中国特色的社会主义法治评估指标体系

不言而喻的是,任何指标设计都是带有先见和价值偏好的,无法保证其绝对客观。但法治评估至少突破了纸上谈兵式的理论探讨,且其作为一种倒逼机制,确为“把权力关进制度的笼子”提供了具体的路径、方法和技术。同时还需要指出,在规范政府权力的向度上设计的上述指标,只构成法治评估系统的一个部分而并非全部。从国家与社会两分的角度看,法治包括国家法治和社会法治。国家法治依据权力的基本划分,包括立法、行政法治和司法三个要素;而社会法治与国家法治互动,构成另一个相对独立的法治系统。社会成员对法治化治理的主观感受,是完整的法治评估体系中不可或缺的组成部分。我们应从这两个并列的系统出发,坚持进行法治评估工作,逐步建立起由第三方主导的,指标更加科学明确的,不仅是为了工作考核的评估机制,着力推进中国法治实践发展。

四、结语

法治是全球化的意识形态,是迄今为止人类社会所能找寻到的最优的治国理政方式,其价值正当性已经得以证成。规则之治、良法之治、法律至上、限制权力、尊重和保障人权是法治的精神内核,它们并不是西方独有的特产。纵然当下仍存在普世主义法治观与国情主义法治观的对峙,但对于转型中国而言,以开放、包容的姿态,凝聚共识、站稳法治主义立场,才是至关重要的。清晰而简约的法治主义立场是修正法治指数,连接法治理论与实践的重要桥梁。只有真正推行法治,我们才能在人情世故纷纷扰扰、明暗规则错综交织的关系社会中,感受到公平、正义,才敢不畏强权、不惧富贵,才会心存仁爱、俯身向善,从而享受一种体面而尊严的生活。

注释

①新中国成立60余年来,中国法学理论界就实行法治还是人治问题进行了三次比较集中的大讨论。第一次发生在20世纪五六十年代,当时大规模的革命斗争余波未息,人治思想盛行,未能形成真正意义上的争论。第二次讨论发生在20世纪70年代末80年代初中国民主法制建设恢复、重建之时。第三次讨论发生在20世纪90年代。关于法治与人治问题的三次大讨论中,第一次和第三次争论相对较弱,第二次争论触及了一些理论禁区,是法学界一次具有深刻影响的思想解放。参见张恒山主编《共和国六十年法学论争实录·法理学卷》,厦门大学出版社,2009年,第74—75页。②在很长一段时间内,中国语境下的“法制”与“法治”二词常被混同使用。1997年党的十五大报告明确提出“依法治国,建设社会主义法治国家”的目标后,人们注意到了从法制到法治一字之差背后所包含的更为深刻的理论内涵和实践意义。“‘法制国家的提出反映了中国法治化进程以不断重视和强化法制在国家和社会生活中的地位和作用为特征的各量变阶段的极限,而‘法治国家的提出,则是在跨越这种量变极限后的质的飞跃。”参见朱景文主编《法理学》,中国人民大学出版社,2008年,第138页。③“社会主义法治理念”是2002年12月4日胡锦涛在首都各界纪念《中华人民共和国宪法》公布施行20周年大会上的讲话中首先提出来的,其主要内容为二十字方针,即“依法治国、执法为民、公平正义、服务大局、党的领导”。尽管针对社会主义法治理念的提法理论界存在争议,但我们认为“最重要的不是这一提法的具体表述和具体含义,而是要看到其中所包含的现实而深刻的针对性,看到它在法治这样一种全球化的意识形态话语里所倡导和提示的一种中国视野,一种中国的主体意识”。参见张志铭:《社会主义法治理念与司法改革》,《法学家》2006年第5期。④在中国知网上以“法治”为主题或以“法治”为关键词进行模糊检索,从1979年至2014年共有十万余篇文章,其数量洋洋大观,但质量上良莠不齐。⑤参见张志铭、于浩:《共和国法治认识的逻辑展开》,《法学研究》2013年第3期。⑥参见[美]布莱恩·Z.塔玛那哈:《论法治:历史、政治和理论》,李桂林译,武汉大学出版社,2010年,第3—4、147—160页。⑦See Richard E.Rubenstein.Aristotle's Children:How Christians,Muslims,and Jews Rediscovered Ancient Wisdom and Illuminated the Dark Ages.New York:Harcourt,2003.⑧参见[古希腊]亚里士多德:《政治学》,吴寿彭译,商务印书馆,1965年,第171页。当然,也有学者指出,亚里士多德所说的法治在结构要素层面上“只揭示了普遍守法、良法之治这两个法治概念的形式要素,而没有揭示出其背后的限权和民主这两个法治概念的实质要素”。参见石茂生:《论法治概念的实质要素——评亚里士多德的法治思想》,《法学杂志》2008年第1期。⑨See Jill Frank.Aristotle on Constitutionalism and the Rule of Law.Theoretical Inquiries in Law,1(2007),Vol.8,p37.⑩国内关于亚里士多德“法治公式”的研究文献卷帙浩繁,有学者认为亚氏所言的法治并非现代意义上的法治,而是“习俗之治,甚至是德治”,就亚里士多德“法治公式”所包含的几个要点而论,诸如“已成立的法律”“获得普遍的服从”“制定得良好的法律”等,均不能为现代意义上的法治观念所认同。这种对亚氏“法治公式”的“习惯性引用”,体现了现代人对于法治的愿望投射。参见喻中:《颠覆亚里士多德“法治公式”》,《博览群书》2013年第2期。[古希腊]亚里士多德:《政治学》,吴寿彭译,商务印书馆,1965年,第202页。参见于浩:《当代中国语境下的法治思维》,《北方法学》2014年第3期。[英]洛克:《政府论》下篇,叶启芳等译,商务印书馆,1964年,第80页。[英]戴雪:《英宪精义》,雷宾南译,中国法制出版社,2001年,第244—245页。Waldron,Jeremy.The Law.London and New York:Routledge,1990,pp.29—32.Lon L.Fuller.The Morality of Law (Revised Edition).Yale University Press,1969,pp.46—94.梁治平:《法辨:中国法的过去、现在与未来》,中国政法大学出版社,2002年,第242页。《邓小平文选》第2卷,人民出版社,1994年,第348页。参见张志铭:《论社会主义法治的基本要求——兼谈社会主义民主政治的质的规定性》,《法律学习与研究》1988年第5期。这方面的文献数量众多,例如:李步云、张志铭:《跨世纪的目标:依法治国,建设社会主义法治国家》,《中国法学》1997年第6期;李林:《当代中国语境下的民主与法治》,《法学研究》2007年第5期;王家福:《依法治国,建设社会主义法治国家》,《求是》1997年第24期;沈宗灵:《依法治国与经济》,《中外法学》1998年第3期;张文显:《中国步入法治社会的必由之路》,《中国社会科学》1989年第2期。参见朱景文主编《法理学》,中国人民大学出版社,2008年,第133—135页。参见张志铭:《转型中国的法律体系建构》,《中国法学》2009年第2期。参见于浩、徐媛媛:《法治框架下的“大调解”考略》,《法律适用》2013年第4期。参见最高人民法院、最高人民检察院2013年9月发布的《关于办理利用信息网络实施诽谤等刑事案件适用法律若干问题的解释》。参见季卫东:《宪政新论——全球化时代的法与社会变迁》,北京大学出版社,2002年,第59页。参见徐媛媛:《“大调解”之地方实践、效益评估及反思》,《人民论坛》2013年第33期。Richard A.Posner.The Federal Courts:Crisis and Reform.Cambridge:Harvard University Press,1985,p220.钱弘道:《法治评估的实验——余杭案例》,法律出版社,2013年,第10页。《全球法治指数(2014)》,世界正义工程网,http://world justice project.org/sites/default/files/files/wjp_rule_of_law_index_2014_report.pdf,2014年10月28日。参见钱弘道等:《法治评估及其中国应用》,《中国社会科学》2012年第4期。季卫东:《秩序与混沌的临界》,法律出版社,2008年,第55—56页。参见钱弘道:《中国法治实践学派》,法律出版社,2014年,第203页。有学者认为:“若拒绝与其他地区和国家的评比接轨,强调指数的地方性或特殊性,那么所谓的法治评估就显得是一种自娱自乐,指数的实际价值也就付之阙如。”参见陈林林:《法治指数中的认真与戏谑》,《浙江社会科学》2013年第6期。[美]詹姆斯·J.赫克曼等编《全球视野下的法治》,高鸿钧等译,清华大学出版社,2014年,第19页。法治主义立场内容的表述,由张志铭教授2014年10月27日在中国政法大学“法治中国何处去?——老中青三人谈”讲座上提出。此处论及的“依法行政”,是指主动运用法律去进行国家和社会治理,其中的“行政”并非与立法、司法相对应的狭义行政概念。参见张志铭等:《世界城市的法治化治理——以纽约市和东京市为参照系》,上海人民出版社,2005年,第6页。

责任编辑:邓林