珠江三角洲地面塌陷的孕灾环境和致灾因子分析

2015-01-16董好刚

董好刚

DONG Hao-Gang

(中国地质调查局武汉地质调查中心,武汉430205)

珠江三角洲地面塌陷的孕灾环境和致灾因子分析

董好刚

DONG Hao-Gang

(中国地质调查局武汉地质调查中心,武汉430205)

珠江三角洲位于广东省中部偏南,地处海陆结合部,地质环境复杂,淤泥质软土广布,地面塌陷是其地质灾害的主要类型之一[1]。随着广-佛-深城市群市政及交通工程建设的迅猛发展,城市地铁等地下工程建设全面展开,地下施工震动大,过量抽取地下水,对岩土层破坏显著,地表失稳、地面塌陷灾害频繁发生。陷坑多呈圆筒状或漏斗状,平面形状以圆形、近圆形或椭圆形居多,直径2~20 m不等,深度多小于10 m,个别可达20 m以上,多数塌陷坑有充水现象。地面塌陷灾害与高度发达的经济、完善的城市基础设施相耦合,必然放大灾害的破坏效应,严重影响工业与民用建筑工程、堤围水利工程、地下供水-供电网络等基础设施的正常使用,或使路面凹凸不平不能发挥正常运营[2-4]。

1 地面塌陷的分布与特征

1.1 空间分布

经济区内已发的岩溶塌陷主要分布于深圳市龙岗-坑梓-坪地一带、广花盆地、增城市派潭、肇庆市区、江门市台山等地(表1),均发生在覆盖型可溶岩分布区,多见于开采石灰岩矿场周围或地下水开采井密集区。按成因可分为人为因素和自然因素引发的两种,以人为引发的居多(表1)。如广州市广花盆地100余处岩溶塌陷均为人为诱发;深圳市龙岗区发现的27处塌陷中,有14处为人为因素诱发;增城市派谭镇及恩平市横陂镇发现的岩溶塌陷均为人为因素造成。

1.2 时间分布

表1 地面塌陷分布及成因情况统计表Table 1 Distribution of ground subsidence and its cause of formation

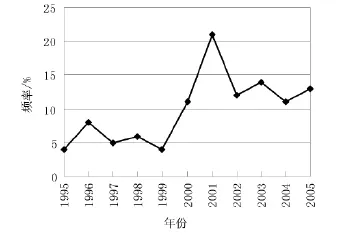

图1 广州地面塌陷灾害年际分布(年)[3]Fig.1 Annual distribution of surface subsidence disaster in Guangzhou

图2 广州市地面塌灾害年内分布(月)[3]Fig.2 Monthly distribution of ground collapse disaster in Guangzhou

以广州市为例,图1揭示了广州市1995-2005年地面塌陷灾害的时间分布特点[3]。图1表明,地面塌陷呈明显的波浪状上升趋势,1999年以来,数量更多、频率更高。这一时期为厄尔尼诺多发期,气候异常,多暴雨和洪水,易于诱发地面塌陷等各种地质灾害[5-6]。同时,由于城市地铁等地下工程建设全面展开,地下施工震动大,过量抽取地下水,对岩土层破坏显著,地表失稳,工程地面塌陷灾害频繁发生。 图2表明,从年内分布情况来看,各月都有出现,但在4~8月尤为严重。因为这一时期降水丰沛,地下水位变幅大,成为隐伏岩溶地层塌陷的主要的动力,所以地面塌陷尤其严重。

1.3 地面塌陷基本特征

通过对近几年发生地面塌陷进行分析,主要体现为以下特征[3]:

(1)地域性。区内已发的岩溶塌陷均发生在覆盖型可溶岩分布区,多见于开采石灰岩矿场周围或地下水开采井密集区。

(2)隐伏性。其发育发展情况、规模大小、可能造成地表塌陷的时间及地点具有极大的隐伏性,发生之前很难被人意识到。

(3)突发性。一次完整的塌陷过程可能就是1分钟左右,往往使人们在塌陷发生时措手不及,造成财产损失和人员伤亡。

(4)群发性。地面塌陷灾害往往不是孤立存在的,常在同一地区或某一时段集中形成灾害群。如广州市大坦沙及周边仅数平方公里范围内,频繁发生岩溶地面塌陷等灾害,仅2008年发生9次,其中1月17-23日一周时间在双桥路几乎同一地段便发生了三次塌陷(图3),造成了较大的经济损失和严重的社会影响。再如金沙洲塌陷群(位于广州市沙贝村附近,金沙洲新社区-佛山市南海区大沥镇一线)。从2007年7月至2008年底该区域共发生大小岩溶塌陷15余起,同时发生近500 m2、最大沉陷量达50厘米的岩溶沉陷,岩溶沉陷和塌陷导致工程被迫停工、居民搬迁,经济损失惨重(图4)。

图3 大坦沙塌陷群Fig.3 Collapse group in Datan area

图4 金沙洲塌陷群Fig.4 Collapse group in Jinshazhou area

2 地面塌陷的孕灾环境

2.1 特殊的气候背景

珠江三角洲纬度偏低,北靠大陆,南濒海洋,深受南方海洋性暖湿气团与季风的影响,为典型的亚热带海洋性季风气候,冬夏季风交替,雨热同期,雨量充沛。年降水量平均为1 689.3~1 876.5 mm,4~9月为雨季,降水量占年降水量的80%以上[5-6]。

2.2 断裂的活动

受加里东构造运动、海西运动、燕山运动和喜山运动等多期构造运动作用,珠三角地区构造格局非常复杂,断裂构造发育且均为活动性断裂。它们不仅控制着区域地壳的升降运动、地貌景观差异和大地构造单元,而且会诱发地震。具有明显活动性的断裂有3组[1,7],即EW向组:瘦狗岭断裂、广三断裂;NNE向组:广从断裂;NNW-NW向组:石榴岗断裂、化龙断裂和文冲断裂。

2.3 第四纪地层广布

珠三角地层属于华南地台型沉积,除了出露岩浆岩、变质岩及零星的上古生界-中生界外,约有60%的面积被第四系松散沉积物和水系覆盖,主要岩性有粗砂、中砂、细砂、粉细砂、粘土、粘土、有机质淤泥、泥炭土、流塑性淤泥层等[7]。这种广布的淤泥层厚度大,地下水埋藏浅,天然含水量为66.7%~82.6%,液性指数为1.44~2.49,压缩系数为0.11~0.186 cm2/kg,具有强烈的触变性和流塑性。再加上城市基础设施施工的动静载荷变化的影响,砂土液化,淤泥排水压密,从而导致地面塌陷。

2.4 剧烈的人类活动

珠三角经济区拥有众多大型工业企业,对地下淡水的需求很大,长期超量开采浅层地下承压水是地面塌陷的主要原因。广州等城市建设以高层建筑基础工程、地铁等为代表的建设施工过程,如基坑开挖、除排水、沉桩、盾构掘进、沉桩等都可造成地面塌陷;若工程穿过易液化砂层或饱和淤泥质软土时可能造成支护结构失稳,导致基坑附近塌陷。

3 致灾因子分析

珠江三角洲经济区地面塌陷的致灾因子,按其成因类型可分为两种:自然因素致灾因子和人为因素致灾因子。自然因素致灾因子包括溶发育的隐伏碳酸盐岩区、覆盖层特征、有利地形地貌、强降雨或重干旱气候特征等等;人为因素致灾因子主要指人类活动剧烈导致的因素,如加载和排水等。

3.1 自然因素致灾因子

3.1.1 岩溶发育的隐伏可溶盐岩区地面塌陷多发

区内所发生的岩溶塌陷主要分布在岩溶强烈发育的隐伏碳酸盐岩区,岩溶塌陷与岩溶率具有较好的正相关系[2]。以广州市荔湾区大坦沙塌陷群为例。研究区基岩主要岩性为可溶性灰岩、泥质粉砂岩、砾岩、砂砾岩,基岩岩溶发育。据广东省地调院977个钻孔资料统计,见溶洞钻孔111个,见溶洞202个,钻孔见洞率11.36%,见土洞钻孔6个,见土洞8个。其中有43个钻孔见多层溶洞,占全部钻孔的4.40%,占见溶洞钻孔总数的38.74%,见两层溶洞的有20个,占比2.05%,见三层溶洞的有12个,占比1.23%,见三层以上溶洞的有11个,占比1.13%,见溶洞最多的一个钻孔在垂向2l m范围发育有11层溶洞,其中有2个溶洞是串珠状溶洞。具体见表2。

表2 岩溶发育强度统计表Table 2 Statistical of karst development intensity

3.1.2 覆盖层特征对地面塌陷的发生也产生重要影响

(1)覆盖层岩土性状对岩溶塌陷的影响

岩土性状泛指覆盖层土体的各种物理力学性质及状态等[4-5]。从本区岩溶塌陷发育情况来看,在级配良好的松散砂土和含砾砂土覆盖层地区,土洞和塌陷较级配不好且密实的砂砾土覆盖层地区发育,这是因为前者易产生潜蚀和管涌破坏,临界水力坡度相对较低,易产生渗透变形,形成土洞和塌陷;后者则不容易产生渗透变形,不容易形成土洞和塌陷。在覆盖层以粘土层为主地区,呈软塑状态且粘粒含量低的粘性土,岩溶塌陷较发育,这是因为该类粘性土c、φ值较小、抗剪强度较低,抵抗渗透变形及塌陷的能力较低;而坚硬态且粘粒含量高的粘性土分布地区,岩溶塌陷较不发育,因为该类粘性土c、φ值较大,抗剪强度较高,不易产生渗透变形,不易产生土洞与塌陷。

(2)覆盖层厚度对地面塌陷的影响

覆盖层厚度对土洞顶板的抗塌能力有重要影响。覆盖层厚度越小,岩溶塌陷越发育。由表3可看出,广州地区厚度小于8 m区域的塌陷个数占总塌陷个数的91.7%,覆盖层厚度大于10 m的塌陷个数占总塌陷个数的8.3%。国内外研究表明:岩溶塌陷区覆盖层厚度大于10 m占极少比例[2-3]。

表3 覆盖层厚度与岩溶塌陷关系统计Table 3 Relationship between the thickness of the overburden and the karst collapse

(3)覆盖层结构对地面塌陷的影响

地面塌陷的发生与覆盖层结构具有一定关系,一般结构越多,塌陷越易发生,尤其发育土洞对塌陷的发生更具相关性。以大坦沙塌陷群为例,根据钻孔资料[8],大坦沙覆盖层厚度10~20 m,多为双层结构和混杂堆积结构。再如金沙洲塌陷群,其地工程地质条件复杂,既是典型的岩溶地区,又是软土地区。根据勘察报告[9],场地内土层一般呈双层结构,土层厚度6.9~58.9 m。白云区嘉禾-白云新城地区,第四系覆盖层主要为海陆交互相沉积的淤泥质土层及砂层,覆盖层厚度约10 m,多为单层结构和混杂堆积结构。据地铁二号线459个位于隐伏岩溶区的钻孔中统计,有29个遇上土洞,其中21个位于壶天灰岩中。

3.1.3 塌陷多分布在河床两侧及地形低洼地段

岩溶塌陷主要分布于岩溶盆地,大多分布在农田、鱼塘等低洼地段。龙岗区的岩溶塌陷均分布于龙岗河及其支流两侧,2008年荔湾区发生的双桥路和珠江大桥的引桥交界处地面塌陷(图3)也发生在珠江边。由于这些地区,地表水和地下水的水力联系密切,两者之间的相互转化比较频繁,如果地表岩溶较发育,在自然条件下就可能发生溶蚀作用,形成土洞,进而产生岩溶塌陷。

3.1.4 强降雨或重干旱环境下地面塌陷更易发生

在隐伏岩溶发育的广花盆地,持续性的强降雨天气或久旱后的暴雨,极易导致地面塌陷。如,1996年2月25日,白云区龙归镇南岭村东部农田由于雨后地层自重力加大而下陷,塌陷面积达1134 m2,最大塌陷深度2 m,经济损失20万元,其致灾因子就是久旱后下雨,雨水迅速下渗,地层自重压力增大失去平衡而塌陷,是纯粹的自然致灾因子所造成。

3.2 人为因素致灾因子

岩溶塌陷的发生、分布与人类工程经济活动密切相关。就本区来看,凡经济发展较快、人类活动剧烈的覆盖型可溶岩分布地段,其发生岩溶地面塌陷灾害较多,损失也较严重。

3.2.1 过量抽取地下水或疏干排水

主要发生在水源地、矿坑、隧道、人防及其他地下工程,由于排疏地下水或突水(突泥)作用,使地下水位快速降低,其上方的地表岩、土体平衡失调,在有地下空洞存在时,便产生塌陷,广花岩溶盆地由于过量抽取地下水而导致岩溶地面塌陷就是一个典型的例子。

3.2.2 人工加载和振动

在有隐伏洞穴发育部位上方的人工加载,也会导致地面塌陷的产生。2005年7月海珠区江南大道中某建筑工地地面塌陷的直接导火线就是南边坑顶严重超载达140 t造成的。

施工而导致的震动使得饱和砂土液化,液化后的砂土呈流塑状态,砂土随着液体流走,进而引起地面塌陷。1996年10月6日,天河区天河路万新大厦南侧附近慢车道及人行道地面塌陷的致灾原因是由于万新大厦工地有厚达4 m的呈流塑状淤质粘土,在基建施工持续振动下液化,又加上地下供水管多次断裂,水流冲刷及潜蚀作用等原因最终导致地面塌陷。

3.2.3 地表渗水

输水管路渗漏或场地排水不畅造成地表水下渗或化学污水下渗,也能引起地面塌陷,2010年6月14日,天河区黄浦大道冼村路段由于施工道路箱渠漏水造成长4 m、宽2 m的地面塌陷,经济损失10多万元。

3.2.4 地铁等地下隧道盾构掘进

盾构掘进过程中,由于不良地质、机械故障等因素引起掌子面的不稳定而坍塌,进而引起地面塌陷[11]。1996年11月9日,华贵路122~13号约50 m地面塌陷,经济损失约400万元。致灾原因是由于该处土体为流塑状太饱和状淤泥、砂层,极其松软,地铁施工掘进,表层土体失稳,导致地陷。

4 结论

(1)珠江三角洲地质环境复杂,地面塌陷的是该区主要地质灾害之一。孕灾环境包括多雨的气候背景、活动的断裂构造、广布的淤泥质地层、剧烈的人类活动等。

(2)地面塌陷的致灾因子包括自然因素和人为因素两种,自然因素致灾因子包括岩溶的发育程度、覆盖层特征、地形地貌、强降雨或重干旱气候特征等等;人为因素致灾因子主要指人类活动因素,如加载和排水等。

[1]董好刚,黄长生,陈雯,张宏鑫,支兵发,赵信文.珠江三角洲环境地质控制性因素及问题分析[J].中国地质,2012,39(2): 539-549.

[2]刘尚仁.广东的红层岩溶及其机制[J].中国岩溶,1994,13 (4):395-403.

[3]刘江龙,刘会平,吴湘滨.广州市地面塌陷的形成原因与时空分布[J].灾害学,2007,22(4)62-65.

[4]方燎原.广州地铁岩溶地质条件[J]地球与环境,2005,(4) 89-91.

[5]广东省地方史志编纂委员会.防灾减灾年鉴[M].北京:气象出版社,1994-2003.

[6]广州市志编撰委员会.广州市志[M].广州:广东人民出版社,1995.

[7]董好刚,黄长生.西淋岗第四纪错断面特征及其成因[J].地震地质,2012,34(2):313-324.

[8]林碧华,马晓轩.广州市区地基工程地质分类及其对高层建筑的适宜性[J].地质灾害与环境保护,1996,7(1):77-82.

[9]广东省地质矿产局水文工程地质二大队.广花盆地环境水文地质工作报告[R].1987:67-70.

(Wuhan Center of China Geological Survey,Wuhan 430205,Hubei,China)

地面塌陷是珠江三角洲城市地质灾害的主要类型之一。地面塌陷灾害孕灾环境复杂、致灾因子多样,承灾体脆弱,灾害后果严重。多雨的气候背景、活动断裂构造、广布的隐伏岩溶和淤泥以及剧烈的人类活动构成地面塌陷的孕灾环境;致灾因子包括自然因素和人为因素两种,自然因素致灾因子包括岩溶的发育程度、覆盖层特征、地形地貌、强降雨或重干旱气候特征等;人为因素致灾因子主要指人类活动因素,如加载和排水等。

地面塌陷;时空分布;成灾机制;珠江三角洲

Dong H G.The formative environment and disaster-inducing factors of ground collapse disaster analysis in the Pearl River Delta of ground collapse.,2015,31(3):291-296.

Ground collapse is one of the major types of geological disasters in cities o f Pearl River Delta.The types of ground collapse include karst collapse and engineering collapse.The formative environment of ground collapse disaster is complex,disaster-inducing factors are various,hazard bearing body is vulnerable and its consequences are serious.Human factors arthemain cause of the ground collapse.The karst collapse is mainly due to excessively pumping groundwater,mining oheavy rains.Engineering collapse is mainly due to engineering activities,such as drainage,dewatering,artificial loading,artificial vibration,excavating,surface water seepage and subway construction.

ground collapse;temporal-spatial distribution;disaster mechanism;the Pearl River Delta

P642.26;P597

A

1007-3701(2015)03-291-06

10.3969/j.issn.1007-3701.2015.03.009

2015-04-28;

2015-05-05.

中国地质调查局地质灾害预警项目“珠江三角洲经济区地质环境调查评价”(1212011140031)和“珠三角NW活动断裂调查评价”(1212011014006).

董好刚(1970—),男,高级工程师,主要从事环境地质及新构造运动研究;E-mail:donghaogang@126.com.