建筑企业精益建设技术采纳影响因素分析

2015-01-15李书全

李书全,张 铠

(天津财经大学 商学院,天津300222)

0 引言

近年来,我国建筑业的发展一直受益于固定资产投资的高增长,固定资产投资额与建筑工程市场的规模几乎可以说是同步增长。但是这种高速的增长在带来巨大的经济财富的同时也使我国资源短缺的局势更加严重。能源发展的危机不可避免地会影响我国建筑业的持续发展。建筑企业要想达到降低能耗的目标,建造出国家倡导的低碳建筑物,就必须想方设法降低浪费。精益建设这一概念的核心思想是在建设项目实施过程中实现浪费最小化,顾客价值最大化。

近年来,学者们对建筑业中推行精益建设可行性研究、建筑业实施精益建设的意义的研究、以及精益建设技术在建筑业的应用研究不断深入,精益建设技术采纳的影响因素方面研究还相对薄弱,而且大多数都是国外的文献研究,由于国内外现实情况的差异,国外学者的研究成果并不一定同样适用于我国的建筑业。所以,本文尝试在我国学者已有的相关研究基础之上,探究基于我国国情的建筑企业精益建设技术采纳影响因素与采纳意愿之间的作用规律,并根据分析结果提出提高建筑企业采纳精益建设技术的一些建议,推进精益建设技术在建筑业的应用和推广,为减少建设项目浪费,提高项目管理水平提供支持。

1 理论和假设

本文利用结构方程模型来研究影响采纳精益建设技术的影响因素,识别这些因素对员工采纳精益建设技术的相对重要性。结构方程模型中包括观察变量和潜在变量以及误差变量[1]。所谓观察变量,就是可以直接观察到的变量,由于潜在变量是不可以直接准确地被观测到,但可以通过给潜在变量设置观察变量来反映潜在变量。结构方程中路径系数可以衡量变量之间的影响效果。

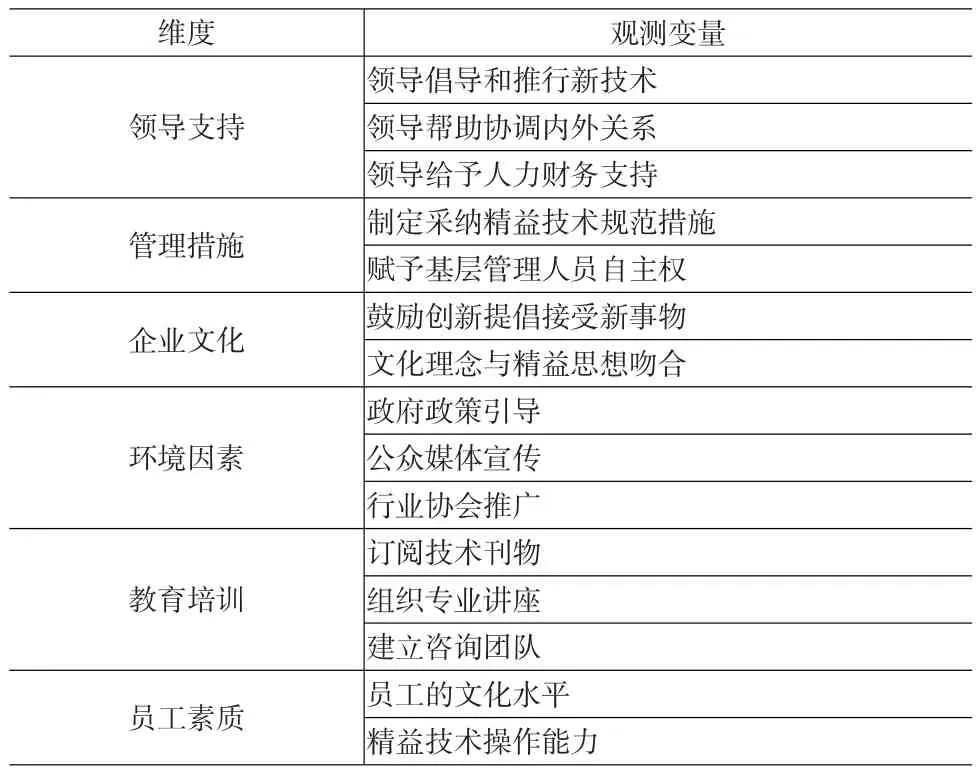

通过梳理相关国内外文献,结合建筑项目现场调查和专题研讨的方法,确定了影响建筑企业采纳精益建设技术的观察变量,主要影响因素涉及领导支持、管理措施、企业文化、社会环境、教育培训、员工素质6个维度,如表1所示。

表1 主要影响因素

使用行为反应的是企业对于精益建设技术最终的采纳情况,它是实际行动的结果,而企业的使用意愿与使用行为之间存在着直接的相关关系,我们可以认为采纳意愿等同于建筑企业是否使用精益建设技术所持有的正反面态度。根据以上分析结果我们提出如下假设命题:

H1:领导支持对员工采纳精益建设意愿有显著正向影响。

H2:管理措施对员工采纳精益建设意愿有显著正向影响。

H3:企业文化对员工采纳精益建设意愿有显著正向影响。

H4:环境因素对员工采纳精益建设意愿有显著正向影响。

H5:教育培训对员工采纳精益建设意愿有显著正向影响。

H6:员工素质对员工采纳精益建设意愿有显著正向影响。

2 研究设计与数据分析

2.1 问卷设计与数据收集

调查问卷的设计主要通过文献分析、专题研讨、现场调研三个途径。问卷调查对象主要面向建筑施工企业的领导和员工,大部分问卷采用了现场发放当场收回的回收方式,因此一定程度上保证了调查所得到的数据真实可靠。

在发放问卷之前我们还进行了以下准备工作:研究团队仔细分析了每一个问题,以确保调查问卷的内容比较容易被调查对象准确的理解;邀请5个建筑业的专业人士来完成问卷,根据他们提出的反馈意见来进行修改,使问卷的问题更全面易懂;针对来自当地的两家建筑企业的20个员工进行问卷调查得到初步结果,根据反馈回来的问题再次对问卷进行修正。

通过对已有文献的综合归纳与分析,本研究编制的计量项目的测度采用李克特五点式量表法[2]。对每个问题分为5个等级,量表的每个问题选项分别是“非常不符合”、“不太符合”、“不确定”、“比较符合”和“非常符合”,相对应的依次给予这5个选项1、2、3、4、5的分数,从而对调查对象对所调查问题的认可程度进行衡量。

本次调查问卷共发放了426份问卷,回收了389份,回收率为91.3%。在处理问卷时发现有些问卷存在较多缺失或连续10个以上为同一选项的现象,把此类问卷作为无效问卷。剔除这些无效问卷后,最终得到问卷359份,有效问卷回收率为84.3%。

2.2 问卷样本描述

通过收回有效问卷个人信息部分,我们对被调查建筑企业员工基本信息进行了分类统计,统计结果如表2所示。

经过分析我们发现,被调查员工中,男性员工的比例远远超过女性,31~40岁年纪和中等学历的人最多,符合我国建筑企业从业人员的现状。而高层次的管理者很少,大部分是基层管理者和专业技术人员,这也非常符合目前我国建筑行业人员结构分布。

2.3 信度和效度分析

信度分析用来评价研究所设计的量表的一致性、可靠性及稳定性。最常用的检测信度指标是Cronbach'sα值。通常情况下,Cronbach的α系数大于0.80表示非常好[3]。笔者利用SPSS19.0统计软件对问卷进行信度检验,Cronbach'sα系数为0.865,说明问卷设计的内部一致性较好,可以认为问卷设计是可靠的。

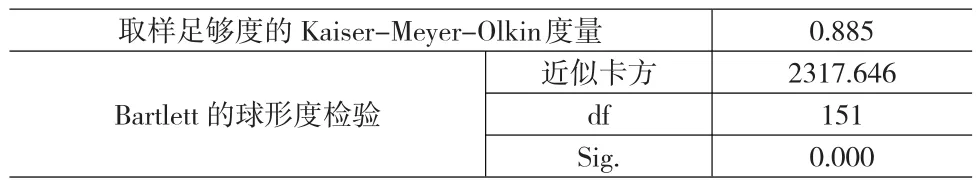

效度反映的是量表对所测量对象的适应程度,效度越高,越能说明量表很好的反映所测量对象的真实特质。本文所设计的测量项目是在理论分析的基础上,在对前人的研究成果加以整理和归类的基础上形成的,并组织专家学者和一线员工进行访谈,并且问卷制成后经过小样本测试及修正,因此确保了问卷的内容效度。采用因子分析来检验测量量表的建构效度。借助SPSS19.0统计软件进行计算,检验结果显示巴特利特球体检验结果的显著性概率为0.000,KMO检验结果显示为0.885,说明数据具有相关性,适合做因子分析[4]。

表2 被调查建筑企业员工基本信息分类统计

表3 KMO和Bartlett的检验

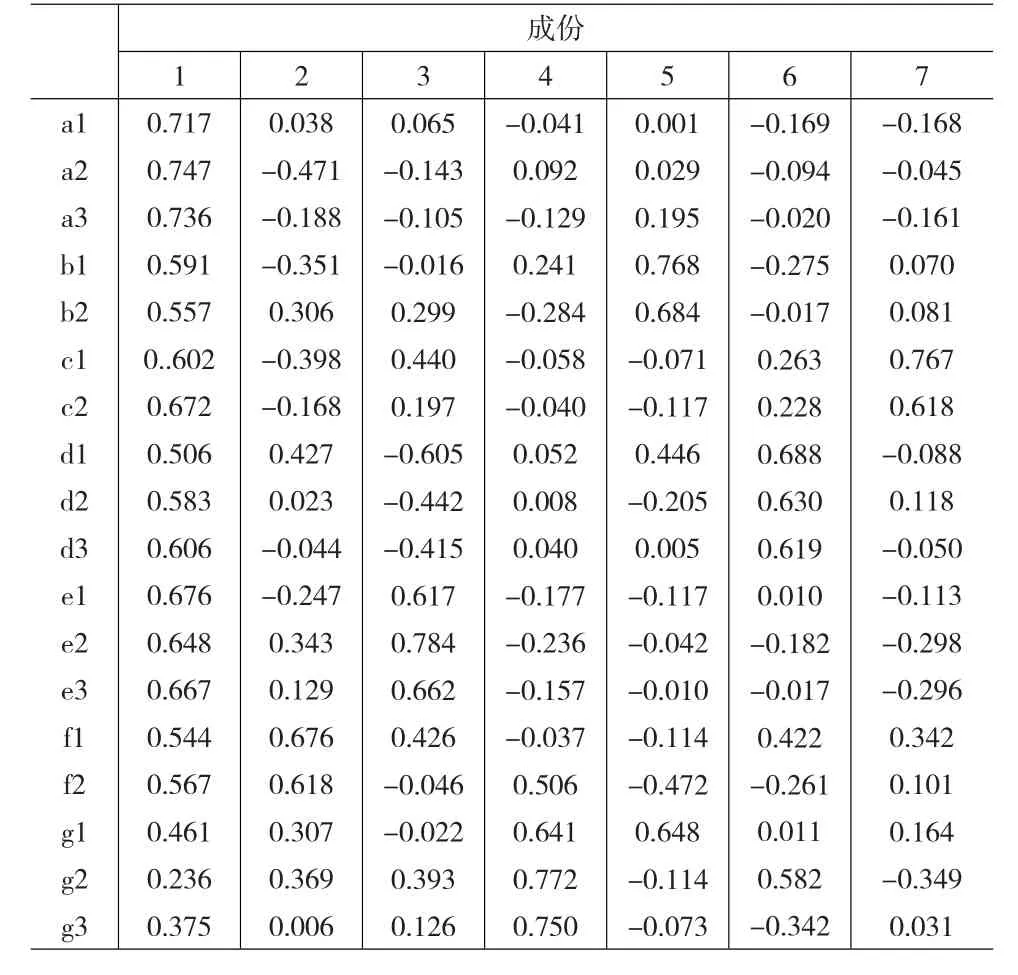

为了进一步验证各个变量是否适合结构方程模型,我们采用因子分析进一步确定因子的测度结果[5]。为表示方便,我们用变量代码对应18个观测题项,对应关系如表4所示。利用SPSS软件计算得到的各主要变量探索性因子分析结果如表5所示。

表4 观测变量名对应关系

表5 各主要变量因子分析结果

从因子分析的旋转矩阵可以看出,所有的题项主成分的可以解释变量都在0.6以上。Anne M.Smith指出:因子载荷大于0.4,说明观察变量(测试条目)是有效的[6]。结果表明18个测试条目的可信度是令人满意的,所以潜在变量有很好的建构效度。

2.4 路径分析

本研究采用的结构方程模型估计方法是最大似然估计法。在取得参数估计值后,还需要进一步对模型与数据之间的拟合程度进行评价。本文主要采用几个常用指标来评价模型的拟合效果:卡方与自由度之比、GFI、CFI、RMSEA[7]。模型的各个指标值及评价标准如表6所示。

表6 模型拟合度检验结果

由表6结果可以看出,本研究模型的各项评价指标都在可以接受的范围,所以本文所设计的模型分析数据是很好拟合的,研究中可以使用该模型进行数据分析。据此我们建立的精益建设技术采纳的初步模型的实证关系图如图1所示。

以上6个采纳意愿因子为一阶潜变量、采纳意愿为二阶潜变量,利用AMOSS软件对图1中的路径假设进行验证分析,最终得到与样本数据最拟合的路径模型结果如图2所示。

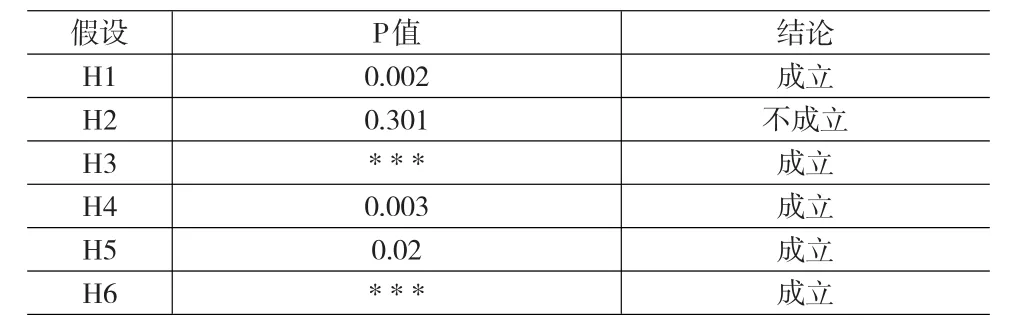

表7 假设检验结论

根据变量之间的路径系数及P值(P值要求小于0.05),我们可以得知各个变量之间是否存在着影响,也就是各假设是否成立。

由表7结果可以得知,管理措施对采纳意愿的影响假设不成立。故去除这个外部影响因素。最终我们得到的模型显示领导支持、企业文化、环境因素、教育培训、员工素质对员工的采纳意愿都有正向影响,影响的系数分别 为 0.66,0.83,0.41,0.98,0.49。

图2 LC技术采纳结构模型路径分析结果

图1 LC技术采纳结构初步模型设计

3 结论

本文根据精益技术采纳的相关理论,构建了基于员工视角的精益建设技术采纳模型。通过AMOS统计软件对模型的检验结果表明,文中构建的测量模型具有较高的目标可靠性。结构模型中6个假设只有一个不符合,其他5个基本符合,模型的整体拟合性能良好。

在该精益建设采纳模型中,对于员工采纳精益建设技术影响最大的因素是教育培训,所以企业尤其需要增强对员工的教育培训,可以通过订阅技术刊物、组织专业讲座、建立咨询团队等途径。第二是企业文化,企业要多鼓励创新提倡接受新事物,使文化理念与精益思想相吻合。第三是领导支持,领导要倡导和推行新技术、帮助协调内外关系、给予人力财务支持。第四是员工素质,企业要提高员工文化水平、提高员工精益技术操作能力。影响最小的是环境因素,但是也不容忽视,因此要求政府政策要能够正确的引导、公众媒体要加强宣传、行业协会也要推广等方式来提高建筑企业员工采纳精益建设技术的意愿。

[1]Senaraten S,Wijesiri D.,Lean Construction As A Strategic Option:Testing its Suitability and Acceptability in Sri Lanka[M].Lean Construction Journal.2008.

[2]吴明隆.结构方程模型-AMOS的操作与应用[M].重庆:重庆大学出版社,2011.

[3]Bertelsen S.Complexity-Construction in a New Perspective[C].IGLC-11,Virginia,2003.

[4]骆方,刘红云,黄崑.SPSS数据统计与分析[M].北京:清华大学出版社,2011.

[5]周园,王念新.大学生使用社交网络服务的影响因素研究[J].电化教育研究,2011,(11).

[6]Anne M.Smith.Some Problems When Adopting Churchillps Paradigm For the Development of Service Quality Measurement Scales[J].Journalof Business Research,1999,(46).

[7]崔总合,杨梅.企业技术创新能力评价指标体系构建研究[J].科技进步与对策,2012,(7).