“雲山韶濩”古琴之刍议(下)

2015-01-14文/陈平

文/陈 平

昭德:汉代雅舞名。汉文庙奏《昭德》《文始》《四时》《五行》之舞,见《汉书·礼乐志》。以文舞为《昭德》之舞,武舞为《成功》之舞。唐朝郭子仪「郊庙歌辞」【保大舞】的“音於穆文考,圣神昭彰。《箫》《勺》群慝,含光远方。万物茂遂,九夷宾王。愔愔《云》《韶》,德音不忘。”的“昭”“德”“愔愔”“《云》《韶》”,能在古琴篆刻诗文“栖神穆穆,昭德愔愔,如彼飞鸟,其音下上,如彼游鱼,其乐浮沉。巍然山高,湛尔水深,动与古今,趣以虚寻”中找到其关键字。

上古时候,单音词占绝对优势,四言基本上可以“一句成意”,从其句法结构和节奏顿挫等方面来说,是一种最简单和完备的形式,并且上古诗歌都是要入乐的,也就是配合音乐歌唱的,所以诗经里四言诗出现了大量的重言(叠字)和衬字的形式。综观古琴所题识的四言体,叠字出现“穆穆”“愔愔”,基本上都可“一句成意”,本人更倾向于乐府体的「杂曲歌辞」类,而非「郊庙歌辞」类。因此可推测此诗文是属于有感而吟,是文人间唱和之作。

“棲神穆穆”这一组篆刻是书法、章法、刀法三者堪称完美的组合。古琴腹款中,有篆书横平竖直圆劲均匀,粗细基本一致的书法笔意,又有优美悦目的平衡对称、空间分割均衡绘画构图,并且更兼得刀法生动的雕刻神韵,字主体部分在上大半部,下小半部是伸缩的垂脚,可称得上“方寸之间,气象万千”。

综观“雲山韶濩”与“棲神穆穆”诗文的篆刻是隶书与小篆两种完全不同的风格,“棲神穆穆”诗文篆刻的布局谋篇功力及刀刻功应优于“雲山韶濩”。有豪壮飘逸的书法笔意,又有优美悦目的绘画构图,更兼得刀法生动的雕刻神韵,同样可称得上“方寸之间,气象万千”。

由此可初步推断,应出自两个人之手。如果说高山流水是知音相伴的默契,那么“雲山韶濩”便是喧嚣红尘中让心灵得以清净的自然之声。“雲山韶濩”估计是与斫琴人有关,甚至就是斫琴人自己的篆刻,为琴定名。而“棲神穆穆”诗文则另有其人,诗文讲求韵味,虚实相生,讲求弦外之音,从中感悟出一种空灵的意境,或许其正是这张琴的知音,固将诗文篆刻在琴腹,永志留念。

三、馆藏“雲山韶濩”古琴与广东四大名园之东莞可园的猜想

考证古琴通常能从公开有文物价值的古琴照片中看到,均有题跋及印章,且都有可能从印章中找到与题跋作者或篆刻者,或许从文字的字里行间,还可还原古琴题跋及印章的前世今生。“雲山韶濩”古琴腹面的铭文是追溯挖掘文物的源头,兼有历史、艺术、科学价值的物质遗存,最能体现这张古琴的文墨之美,更可以大大提高古琴文化遗产的可靠度,是历史的一种象征或见证。那么,这张古琴的主人究竟是谁?这张古琴前世今生来源的稽考也是本次文物普查的重要内容之一。

本人对琴的题跋文字记载进行了考证, 经过相当一段工作时间内查找,多次前往岭南画派发源地十香园,以及东莞可园的实地观摩,在图书馆文献室资料查找志书,在网络寻觅相关记载,在这些史料记载中,如果可信真实的话, 历史人文有了具体可感的认知,为我们了解这一段历史人文提供了相对可靠的诠释和注脚,也给后人带来莫大的艺术熏陶和精神锻造,它应该是很有参考价值的。

为了还原古琴题跋及印章的来龙去脉,我首先将阴文篆章文字还原,但不一定准确,仅供参考。“雲山韶濩”隶书,属【陰文篆刻】,按以往惯例,姑且暂点为该古琴名。“學翽珍翫”似【瘦金體】,芸湖【陰文篆章刻】,曼盦摹古【陰文篆章刻】。乐府体四言诗:“棲神穆穆,昭德愔愔,如彼飛鳥,其音下上,如彼遊魚,其樂浮沉。巍然山高,湛爾水深,動與古今,趣以虛尋”。根据中山大学古典文献学博士梁基永先生阅后估算,“诗文应该出自清代道光年间,甚至会更久远年代”。梁基永博士现为广东省音乐家协会会员及广东古琴研究会理事,所藏元明清古琴为岭南琴界所重,尤以广东明清斫制古琴及琴史资料最富,著有《松庐琴学丛稿》。

“曼盦摹古”印章,“曼盦”我猜测应该是一个篆刻者,而且能在名贵古琴留篆,此人可能在篆刻界颇有一定名望。于是在网上搜录,美术家、篆刻家条目中均可搜录“曼盦”,此君乃是余曼盦,(约1797年~约1855年)号万庵,山阴人。少时师从西泠八家之一陈曼生学篆刻,印风纵恣迈爽,颇具乃师风致,亦擅书画。道光间游幕入粤,挟篆刻之技游走四方,余曼盦痴迷篆刻,以示崇文尚雅,融会了儒、道、佛家思想的精华,印文笔画方折,用刀大胆,自然随意,锋棱显露,古拙恣肆,苍茫浑厚,说到底不仅仅是在章石中寻求某种精神与情感寄托,更是释放自己的才情与感悟。在粤客居东莞张敬修可园,授徒、鬻印谋生,遂致终老。其知名度及篆刻造诣甚高,岭南印人何昆玉、何瑷玉、张嘉谟皆师从他。

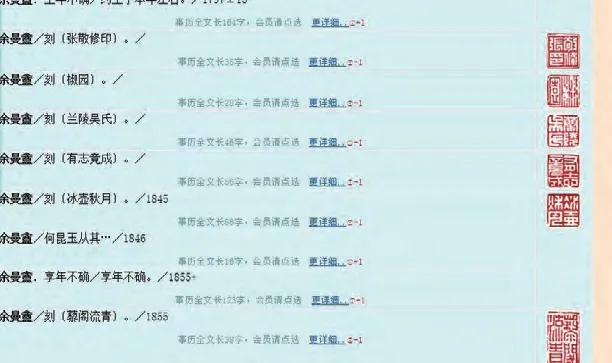

在《篆刻年历1051~1911》可找到“曼盦”的篆刻闲章,而且余曼盦的篆刻闲章多用“曼盦”(图十六),余曼盦(万庵)/为宜生刻〔冰壶秋月〕(图十七)正方白文印。边款为【道光乙巳麦秋初吉,雨过凉生,竹窗无寐,爰摹汉人印式供宜生先生文房之翫,曼盦。】原印今藏于香港艺术馆,昌化石。可见“文房之翫”又一次展现在曼盦篆刻作品中,将文人骚客之雅好尽显无疑。固此,可基本推断古琴背面的篆刻印是余曼盦之佳作。

(图十六)

(图十七)

(图十八)

在《篆刻年历1051~1911》中,余曼盦篆刻作品选刊可找到〔张敬修印〕(图十八),且能够传世的作品,印章主人公一定是有名望之人。以鬻印为生的余曼盦,润格应不菲,能够为私人篆刻印章,绝非黎民百姓,要么是达官贵胄,要么是文人雅士。余曼盦亦擅书画,广东可园主人张敬修生性“嗜翰墨,工诗词,善画梅,精写兰,好金石,爱名琴,喜搜石”。尽管张敬修一介赳赳武夫,但依然是抚琴怡心,倚剑仗胆之人。信奉道家,进可入仕当官,退可归世为民,仕途三起三落,以风雅自铸人格,金石书画、琴棋诗赋,样样精通,平生又喜广邀文人雅集,弹琴赋诗,七弦七言,可谓“惺惺相惜”,张敬修之侄张嘉谟师从余曼盦,成为岭南印人,可见张氏余氏情深绝非鬻印之交。余曼盦寄居东莞可园,可园内花草繁茂,可园有一湖称“可湖”。芸:香草也,故“芸湖”之篆刻亦可推测花草繁茂的可湖。轻烟从檐角下落,微风在窗外穿行,当雅士墨客在青墙黛瓦的绿绮台静赏落花,闲看烟云,手捧一盏怡和的茗香,沁一曲古琴,赏一篇繁花,化浮躁于淡泊,淡看花开花谢,漫看烟卷云舒,于水云间给可湖一弯浅笑,应是可湖引伸为“芸湖”的写照。

东莞可园张氏家族是唐代宰相张九龄弟张九皋的后代,《东莞张氏如见堂族谱》有明确记载:“东莞如见堂张氏,有名岘者,仕宋为惠州海丰县尉,宋高宗绍兴间迁东莞,传八世,至第九世分为二十四派,时在元末明初。有彦瑜公派繁衍于莞城博厦、栅口一带,至张敬修,为二十三世。”可见东莞可园主人张敬修也绝非黎民百姓,是莞城博厦的望族。

张敬修能诗善画喜琴,且广纳文人雅士,在可园闲居时,广西郑献甫、番禺张维幏、广州陈良玉、东莞简士良、罗珊、何仁幱、罗嘉蓉等都在他的周围,这样,逐步形成一个东莞诗画的活动中心。这些诗人、画家们经常在可园咏梅、赏菊、绘画、弹琴咏诗,聊以忘忧,既不同于酒席宴上风月场中乐工歌伎们演奏以满足达官贵胄声色享乐的乐器,也不同于酒肆茶楼卖艺之人弹奏以取悦于市井众生的谋生工具。在可园确实营造了“谈笑有鸿儒,往来无白丁。可以调素琴,阅金经。无丝竹之乱耳,无案牍之劳形”的素雅氛围,也是东莞可园精之所存、气之所蕴、神之所附。

特别是可园的主人张敬修非常欣赏居巢、居廉的艺术才华,常邀他们客居可园绘画写生。景色秀美的可园为居巢、居廉提供了丰富的艺术灵感和绘画素材,优越的生活与创作环境以及常有的文人雅士雅集,又深刻地影响了二居的人生及成就。在他们的传世诗画中,历历再现着昔日可园的一景一物一湖。

1962年广东岭南美术出版社出版的《居巢作品选集》,选居巢画十二幅,有十幅是赠张敬修、张嘉谟叔侄的。据朱万章先生统计,居巢现存画作111件,仅是有题款名为赠张敬修、张嘉谟及其子弟的,有60件;有张敬修、张嘉谟收藏印鉴可证的,又有10多件。以居巢现存的画作计,居巢赠张敬修父子叔侄的画作,共67幅,占现存全部的一半以上。可园、二居、岭南画派等会成为东莞乃至中国的文化符号。

余曼盦此间也客居东莞可图园,授徒、鬻印,与其篆刻的艺术水准和文化品位有关,应该与二居等文人雅士有交集。在广州十香园内,依稀可寻觅可园的踪影,陈列博物馆内的二居画作,稍留意藏画图章或许与余曼盦篆刻图章似曾相似之感。那诗文“棲神穆穆,昭德愔愔,如彼飛鳥,其音下上,如彼遊魚,其樂浮沉。巍然山高,湛爾水深,動與古今,趣以虛尋”应该是大清道光﹑咸丰年间的诗作,是出自常聚可园的雅士墨客之手, 琴的主人似乎想要一个弦歌适志的知音人去触动心弦。尽管未能确定诗文之作年份及作者,但与雅士墨客们留存的作品,飘逸自得,放歌田园,寄情山水,崇尚咏梅,赏菊之乐是一脉相承。

咸丰八年(1858年),可园主人张敬修辗转得到绿绮台琴,不仅作诗纪念,还专门修建绿绮楼藏之,成为既悟于道又精于乐之人作为调养身心,安顿精神的雅叙场所,并邀好友观赏,足见琴在园主心中位置。古人嵇康诗曰:“琴诗自乐,远游可珍,含道独往,弃智遗身。寂乎无累,何求于人?长寄灵岳,怡志养神”独倚幽窗,抚琴弄弦,倚楼听曲,临池赏荷,邂逅一份古典与优雅,欲求诗的意境在绿绮台得以还原。

至可园观赏名琴者,有居巢、居仁、罗嘉蓉、陈良玉、简士良等,张敬修之子张振烈及居巢、简士良、罗嘉蓉都曾为之赋诗,简士良有诗咏绿绮台琴曰:“舍生不舍琴,琴德并愔愔。试作广陵散,中含骚些音。哀弦生劲气,枯木閟秋心。定有精灵在,清宵一访寻。”在弹琴与听琴时追求的是清神与精音的妙合,旷远情怀和艺术品位凸现,集儒、释、道三家思想于一体的古琴艺术在诗人笔尖上,勾画出了中华传统的文化精髓。

可园主人爱名琴,琴曲、琴音、琴韵、琴意、琴趣尽在绿绮楼, 收藏古琴大有“舍生不舍琴”,绿绮台琴是可园珍宝,收藏且观赏多于弹奏,那么在绿绮楼雅集时又如何弹琴赋诗?那么就可以推猜“雲山韶濩”这张古琴是否也是可园主人的另一藏品?专于雅士骚人们弹琴赋诗之用,亦存可能。

据广东“岭南古琴”网页登载:“由于宋室的南迁,也把中原文化带来广东,特别对广东的琴学发展带来极大的影响。在后来的几百年中,广东琴学昌盛,琴人辈出,影响较大的有:陈白沙、陈秋涛、邝海雪、何洛书、何文祥、黄观洞、黄景星、陈绮石、莫南桥、赵古农、何耀琨、杨锡泉、李宝光、黄炳堃、何斌襄、董百庆、梁启运、释闻一、陈予壮、陈子升、张可园……”可见张可园中年辗转得到绿绮台琴,此前绝非琴盲,肯定对操古琴技艺颇有天分。出身望族的张敬修“嗜翰墨,工诗词,善画梅,精写兰,好金石,爱名琴,喜搜石”,家资不菲,先祖张九皋官拜“南康”及封爵号“南康”,亦是饱读诗书的官宦之人,广涉金石书画、琴棋诗赋。

我们不妨假设,若“雲山韶濩”是真正属于张氏家传古琴,家族在中原迁徒中随行南迁,在世代家族繁衍至可园主人——敬修拥有的家传藏品。尽管“雲山韶濩”这张古琴逊于绿绮台琴的价值,但用于雅集时弹奏是一种不错的选择,这张古琴音色应该是上佳,固有“学翙珍翫”之誉。余曼盦在东莞以鬻印为生,能够为私人至爱物篆刻印章,绝非黎民百姓可能支付的酬劳,要么达官贵胄,要么文人雅士,可园主人适逢两者兼有,余曼盦也属于雅士墨客之圈中人,在可园主人至爱藏品中动刀动斫,绝非一般人所允,将两汉南北朝乐府体的诗文篆刻摹古,以慰可园主人嗜诗嗜琴之好,唯曼盦如愿。本人由此假设,未尝不可,且张敬修与何曼盦之友之缘之信之交足可补充说明此假设非谬误之言。可园后人中落,所藏“绿绮台琴”亦易主,若“雲山韶濩”琴属于可园之物,那么,流入民间的厄运也在所难免。

“雲山韶濩”这张古琴若属可园主人张敬修氏,那么今天的绿绮楼尽管已无绿绮台琴,而“棲神穆穆,昭德愔愔”也成了尘世间的遗传篆印,我们只能在这份尘世的影子里寻找那份“趣以虛尋”牵挂,假若“舍生不舍琴”的嗜琴之好,张氏至爱藏品能在一个世纪后重现江湖,续编了尘封在琴腹篆印背后的故事,张敬修此生足矣!

参考资料:

[1] 邓颖芝,《居巢与可园主人张敬修》,东莞理工学院学报,第16卷第6期,2009 年 12 月

[2]《东莞可园与岭南画派》作者不详,书画艺术评论文化

[3] 王红星,《可园综论》

[4] 刘玉平,周晓琳《中国风雅文化系列——艺术的幽思 琴棋书画》,四川人民出版社,1997