虚义动词“搞”的使用情况及其变化

2015-01-13刁晏斌

刁晏斌

(北京师范大学 文学院,北京 100875)

“搞”是一个非常独特的虚义动词,仅就使用情况来说,它大致是在现代汉语的时间范围内完成了从无到有、从少到多,再由多到少、由少趋多这样一个复杂的起伏变化过程。“搞”的使用时间虽然不长,但是由于种种原因,在一段时间内却有着相当高的频率,甚至某种程度上一度成为在某些人(比如台港澳的一些学者和民众)看来带有明显“大陆/内地色彩”的标志性动词,或者是一个文化的符号。正因为如此,在某种意义上我们甚至可以说,“搞”的发展史就是整个现代汉语发展史的一个缩影。

以往对于“搞”的研究多止于静态的考察、描写和分析,而对于它的上述动态变化,到目前为止却注意得还很不够,至少是不够全面,由此就造成了对此词及其使用情况了解和认知的不足以及某些偏差。有鉴于此,本文试图理清“搞”的发展变化过程,发掘造成这些发展变化的内在机制和外部动因,从而形成一个相对完整全面的认识。

一、已有研究的简单回顾及思考

到目前为止,我们所见到的以“搞”为唯一或主要讨论对象的论文大约有20 篇,此外在一些专著中也偶有涉及,比如我们曾在“虚义动词”的框架下,用了整整一章约3 万字的篇幅,对此词的用法、功能以及与其他虚义动词(如“进行、做、干”等)的异同进行了讨论。[1]

以下,我们就“搞”最有发展变化内涵的两个方面进行简要述评。

(一)数量及频率

研究“搞”的论著往往都要论及它的使用数量和频率,此时“使用频率非常高”、“大量使用”等都是最为常见的表述。关于这一点,有人曾经作过以下描述:“上至中央文件,党报社论,领袖著作,下至街头书报,影剧曲艺,不管是书面还是口头,无所不用,普遍至极。以至于五十年代中期,语言学界曾一度发出了‘限制搞的使用’的惊呼!但是,五十年代以后,‘搞’的使用频率和使用范围不但没有缩小,受到限制,反而以雷霆万钧之势迅猛发展。”[2]

有人利用已有统计资料对此进行具体说明,比如1986 年出版的中国文字改革委会和国家标准局合编的《最常用的汉字是哪些》,从1977 年至1982 年间社会科学和自然科学的一亿三千八百万字的材料中抽样一千一百零八万余字,利用计算机统计出3000 个使用频度最高的汉字, “搞”名列第761 位,出现次数为 2804,使用频度为0.0236。[3]也有人通过不同时期作家作品的对比考察,说明此词在一定时间范围内数量和频率的变化,比如杨丽君统计了大量文学作品,列出两个表,显示“搞”的用量不断增加,并且还举例说老舍上世纪40 年代的百万字巨著《四世同堂》中“搞”仅出现16 次,而80 年代作家路遥同样是百万字的小说《平凡的世界》则用了261 次。[4]杨氏的考察止于上世纪80-90 年代。

此外,还有人通过某一人或几人的使用情况为例来说明此词的使用数量之多、频率之高,比如黄声义说, 《毛泽东选集》前四卷总字数是659928个,共用单字2981 个, “搞”只出现了4 次,而总字数大约是250000 个的《毛泽东选集》第五卷,差不多每篇都有“搞”。《邓小平文选》第一篇,一千零几十个字,就有6 个“搞”,第二篇连标题在内,也用了5 个“搞”,第三篇不到两千字,“搞”多达9 个。[5]

上引表述无疑都是正确的,但是站在当代汉语的立场,着眼于发展变化,我们有两个问题要问:

第一,“搞”的“使用频率非常高”以及“大量使用”,是其在现代汉语某一个或几个时期的表现,还是直到今天一直如此?如果换一个问法,那就是人们关于“搞”使用数量和频率的动态变化考察,大致止于上世纪80-90 年代,那么此后有无新的发展变化?

第二,前一个问题在某些人看来似乎是不存在的,因为我们看到的关于此词“大量使用”的最新表述是一项发表于2011 年的成果。[6]那么,我们又有第二个问题:一直在大量使用的“搞”字(假设如此的话),其内部是完全均质的,还是不完全如此?换句话说,“搞”的大量使用仅仅是在原有范围内通过旧有用法的叠加和累积而实现,还是有使用范围的改变、新用法的加入,以及由此而引发的新旧之间的消长变化?

以上两个问题是下一节中我们要重点讨论的内容,这里先作一个简单的交代:如果立足于今天,着眼于整个现代汉语史,“搞”的使用呈“有涨有落、此起彼伏”的格局: “落”和“伏”的,是“正式”交际(书面语和口语)中的使用,也就是沿用了几十年的“传统”用法(即一般研究者所讨论的那些形式和用法),它从建国以后开始兴盛,到上世纪60-80 年代,特别是“文革”前后达到了最高峰,此后就开始衰落,具体表现主要是使用范围缩小、频率降低,但是目前已经由谷底开始小幅度反弹;“涨”和“起”的,则主要是“非正式”交际中的使用,其最具代表性的用法和形式与传统相比有明显的异质性,也体现了不同的语用风格和色彩。

(二)表义及语义倾向

这是人们对“搞”字介绍和讨论的又一个重点,通常都是结合着宾语来说明的,大致有两个角度。角度之一是就总体的组合情况进行考察,比如蒋昌平列出了“搞”的30 种不同含义,并且说这还是“不完全统计”;[7]徐时仪则在“搞”的“弄、做、作、干、办”义外,更列举了56 个例子,指出了它在具体搭配中的56 个不同意义。[8]角度之二是就一个或几个具体组合形式的多种不同含义来加以说明,比如姚双云说,仅一个“搞钱”就分别具有“筹钱、抢劫、捞钱、创收、筹款、借钱、挣钱、融资”的意思;[6]杨丽君也举了“搞鱼”的例子,说它在不同语境下可以分别表示“养鱼、卖鱼、杀鱼、做鱼”等多种意思(笔者按,其实还可以是“钓鱼、捞鱼、打鱼”等)。[4]

上述统计和分析意在证明“搞”作为“万能动词”所表现出的灵活性和复杂性,虽非穷尽性的考察,但无疑都是正确的。如果着眼于此,我们比较认同宋玉珂对同类动词“进行”(因而也就是对“搞”)的命名:“无色动词”。[9]就“搞”的主要部分来说,它就像一个无色透明的器皿:装进了什么样的液体(主要是宾语,有时也可以是补语等,或者是几个成分的总和),就呈现出什么样的颜色。但是,这个比喻只适用于“同质”的用法,而对于那些“异质”形式则不太适用,至少是不完全适用(详后)。

关于“搞”的语义倾向,我们看到有两种相反的意见。一种意见认为它有贬义倾向,比如杨丽君通过对90 个句子的考察就得出了这样的结论;[4]另一种意见则认为现代汉语的“搞”总体上倾向于积极,如姚双云从2084 个“搞”字句中随机抽取300例进行分析,得出的语义轮廓是:积极涵义搭配词44%,中性涵义搭配词23%,消极涵义搭配词33%。姚文另外还比较了5 组具有明显语义倾向的“搞”的搭配词(如“乱搞-认真搞”),结果是表消极语义的只有295 句,仅占总数的9%,表积极语义的多达2948 句,占总数的91%。[6]

我们认为,之所以会出现对立的意见,主要是因为统计对象范围选择与确定的差异,而二者有一个共同的不足,这就是无论90 个句子还是300 个句子,或者是5 组对立性的搭配形式,调查的样本数显然都太少。然而,更重要的问题还不在此,我们要问的是,“搞”是否真的具有像“被”字句中的“被”主要表示“不幸、不如意”那样的语义倾向?如果真的具有,那么是“与生俱来”的,还是组合关系赋予的?我们的看法是,“搞”不仅在表义上大致是“无色透明”的,其实在语义倾向上基本也是如此:它本身并没有明显的语义或情感倾向性,整个组合形式在具体语境中表现出的某种倾向性是由与之共现的其他成分决定的。所以,我们应该重点关注和着重考察的不是“搞”的语义倾向性,而是它与不同语义倾向的词语组配共现的频率高低(姚双云的第一项调查大致就属于此类)以及相关的规律等。

(三)应当注意的两个问题

就已有的研究成果看,不同程度地存在着两个问题,并且在一定程度上影响了人们所作定量分析与定性分析的准确性及可靠性,所以我们觉得有强调一下的必要。

第一个问题是一定程度上混淆了“地方普通话”与普通话的界限。

李如龙指出,在普通话与方言之间有一种“过渡语”,是普通话与方言的混合形式,是一种带有地方特征或色彩的普通话。[10]现在人们一般称这样的混合语为“地方普通话”,王群生、王彩预归纳了它的三大特征,一是用普通话的声调,但一般有缺陷或失误;二是不同程度地显示地域方言读音;三是直接吸收地域方言词汇。[11]

已有知识告诉我们, “搞”大致起于西南官话,至今在西南官话以及相邻的湘、赣等方言区的方言或地方普通话中用得依然非常多,此外在其他许多方言(如吴语、粤语)区也有程度不等的分布,比如有人说,“(安徽芜湖)这边的人用的频率最高的一个动词就是‘搞’,几乎所有的动作行为都可以用‘搞’来表示。”[12]应当说,这种情况在其他一些有“搞”的地区也一定程度地存在。很显然,在普通话中,无论如何也不会“几乎所有的动作行为都可以用‘搞’来表示”,所以这样使用“搞”的只能是方言或地方普通话。一般的语言研究者基本不至于混淆方言与普通话的界限,但是对普通话和地方普通话(特别是书面上的),有时就缺乏区别意识,或者是区别不清(一个可能的原因是研究者本身就处于这样的方言区,用的也是这样的地方普通话)。另外,就“搞”的使用来说,还有一个特殊情况,就是普通话以及很多方言中都有这个词,正所谓“一笔写不出两个‘搞’”,这自然也就加大了区别的难度。

这里要说的正是这个问题:就我们所见,有不少研究者忽略了或一定程度上忽略了一些使用者以及某些具体用例的方言背景,把它们当成或完全等同于普通话的用例,从而人为地扩大了“搞”在普通话中的使用范围,由此而得出某些不够准确或者是有失偏颇的结论。

忽略作者或使用者方言背景的,如前引有人用《毛泽东选集》和《邓小平文选》中“搞”的使用情况来说明或证明现代汉语中此词使用数量之多、频率之高,毛泽东的情况有点特殊,①我们这里只说邓小平。我们对《邓小平文选》进行检索,发现此书20 万字的篇幅中, “搞”一共用了566次,频率为2.82%,可以说是非常之高(《毛泽东选集》第五卷的使用频率是1.14%)。邓小平是四川人,而四川属于西南官话区,如前所述是普通话“搞”的发源地,也是此词最为通行的地区之一。邓小平的口语四川方音浓重,显属比较偏于方言的地方普通话,而他的著作口语性也很强,有一些篇目本身就是谈话记录,所以在他的著作中“搞”字用得多,其实正是方言的反映,或者说就是使用地方普通话的表现。

为了与邓小平对比,我们另选了两位来自其他方言区的老一辈革命家的文集进行考察:徐向前是山西五台人, 《徐向前军事文选》约30 万字,“搞”用了297 次,频率为0.99%;是《邓选》的三分之一强;周恩来是江苏淮安人, 《周恩来选集》上下卷共约70 万字, “搞”的用例数为180个,频率为0.26%,还不到《邓选》的十分之一。

再比如,前边还提到有人拿老舍与路遥作比较,以此证明“搞”字使用量的增加,这在一定程度上可能也有问题:老舍是北京人,北京话原本是不用“搞”的;路遥是陕西人,而陕西话中是有“搞”的。当然,这里边应该还有另外的原因:老舍的时代,“搞”的总体用量很少,所以他的作品中自然也不会多;而到了路遥的时代,“搞”的使用量虽然已经不在最高点,但是总体上还是处于高位,所以他的作品中用得比较多,正反映了时代特点。关于不同时期“搞”使用情况的变化,我们将在下一节中讨论。

忽略具体用例方言背景的如前引“搞鱼”,其实说或写纯正普通话的人恐怕一般不会用到这一组合形式。我们在北大CCL 语料库中进行检索,只得到4 个用例,大致都可以看出有明显的方言背景,比如以下一例:

(1)这数以千计来粤揾食的“老表”,渔船一艘艘,飞钓一钩钩,搞鱼一篓篓,崽女一窦窦――直让渔政公安部门无奈又摇头。

按,例中的“一钩钩”、 “崽女一窦窦”不消说都非普通话中常用形式,另外“老表”也是如此:此词分布于徐州、扬州、武汉、成都、柳州、丹阳、杭州、长沙、南昌等地,大致都是有“搞”的地区,它的意思各地不完全相同,主要用作表兄弟之间的互称等(见《现代汉语方言大词典》)。

混淆了“搞”的使用中地方普通话与普通话的界限,除了可能造成定量分析的偏差外,还有可能造成某些定性分析的失据或失实。比如,有人说目前“搞”字出现介词性用法的端倪,认为这体现了它由动词向介词虚化与演变的趋势,[6]在所举的4 个例子中,至少有2 个可能有方言背景,即“搞水洗舱板”和“插秧搞绳子拉”。我们以“搞水洗”和“搞绳子拉”为关键词在CCL 语料库中检索,均无用例,而可以与这两个组合形式相替换的“打水洗(头/脸/脚/手/碗/衣/澡)”有14 例(因为此例前句有“听见水响了一下”,所以“搞”应为“打/取”义),“用绳子拉”也有8 例(另外两个例子分别是“四面墙搞木板装修”和“在交通要道搞水泥衬砌”,在当今的普通话中似乎也较少使用)。所以,如果说某一方言或某一地方普通话中有这样的虚化趋势,或许是可以接受的,但是仅根据上引几个“身分”可疑的用例,就认为普通话的“搞”也有这样的变化趋势,可信度显然不高。

第二个问题是一定程度上忽略了使用场合与范围等的差异。

我们在第一小节所提两个问题的后一个,以及所说的“此起彼伏”与此相关,而上述混淆地方普通话与普通话的使用界限也与此有关。具体情况我们将在下一节中讨论,这里先要简单说明的是,正式交际中的传统用法与非正式交际中的新兴用法等在性质、来源、使用范围、表义功能以及语义倾向等方面有一定的区别,因此它们在一定程度上是异质而不是同质的,混淆了二者,就有可能掩盖上述各项区别。

以下我们就按正式交际和非正式交际来对“搞”的使用情况分别进行讨论。

二、正式交际中的使用情况及其变化

所谓“正式交际”并不是一个严格的学术概念,我们只是用它来指比较规范、正式的书面语和口语,而正式交际中的使用,也就是在这样的书面语和口语中的使用。一般研究者所讨论的,大致都是这样的用例。我们在下边的表述中,有时也称之为“传统”用法。

我们对“搞”传统用法的使用情况及其变化的讨论从上一节所提两个问题的前一个开始,即首先讨论它的使用数量是不是一直都很多、有无发展变化的问题。

我们曾在自建的现代汉语史语料库(共分四阶段,②每阶段各约180 万字,各阶段均包含口语、文学、社科、科技和法律等五类文本)中进行检索统计,所得现代汉语各阶段“搞”的使用情况见表一:[1]

表一

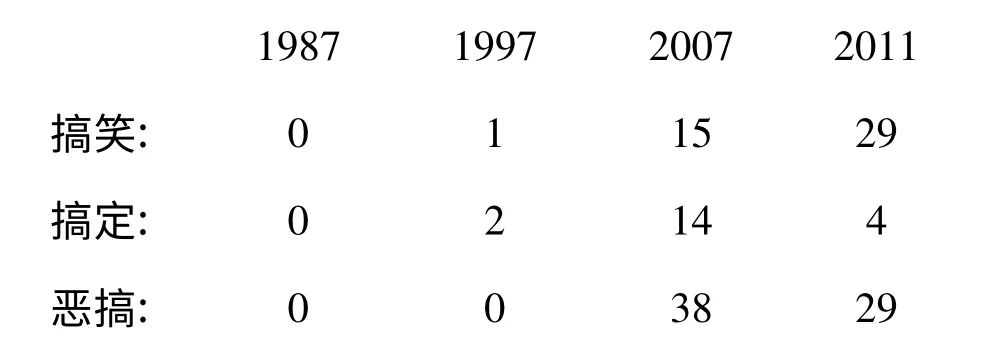

为了对“搞”的使用情况有更清楚的了解和认识,我们又进行了另外一项调查:以《人民日报》每隔10 年为一个点,再加上离现在最近的2011 年,来对“搞”的使用情况进行定点调查,结果如下:③

表二

为了对近期“搞”的使用情况有更细致的了解,我们还进一步考察了2008 年至2010 年《人民日报》中“搞”的使用情况。2008、2009、2010年的数据分别是1570、2102、1691,即中间有起伏,而到了2011 年,开始止跌回升。此外,我们还调察了《江南时报》近5 年的使用情况,各年份的用例数如下:1253、536、539、419、554,基本走势与《人民日报》相当一致。

综合以上数据,可以勾画出一条完整的发展变化曲线,即:

为了对今后使用情况的走向有所认识,我们又考察了今年前3 个月的《人民日报》,得到的用例数是595 个。也就是说,如果照这一势头发展,则今年的用例数会多于去年的2110 个,即仍处于小幅回升阶段。

如果按我们的现代汉语史四阶段划分来看,第一阶段是一个“少”的时期;进入第二阶段以后,用例数开始明显增加,上引有人所说“以雷霆万钧之势迅猛发展”就始于此期(顺便说一句,我们不太认同这种极富文学色彩的夸张性表述形式);第三阶段即“文革”时期到第四阶段开始之前,用量达到最大化;到第四阶段,开始明显减少,与前一阶段形成鲜明对比;到了离现在最近的2011 年及今年头三个月,它的使用数量又有小幅度的回升。

以下就各个主要节点逐一说明。

关于第一阶段。我们所建的现代汉语史语料库第一阶段选取的是早期现代汉语(即“五四”时期到上世纪30 年代)的语料,此时“搞”的用例数为0。虽然这并不能证明此时没有使用(目前已知叶圣陶作于上世纪20 年代的《倪焕之》中就有一些用例),但至少可以说明这一阶段确实用得不多(前引《毛泽东选集》等的使用情况也都可以证明这一点),而《人民日报》则反映了第一阶段末期的使用情况,即已经在“早期”的基础上有了相当的发展。

进入第二阶段以后,“搞”的使用量开始明显增加,原因大致有二,一是“搞”字本身的特点和内涵,二是当时的社会语用风尚和习惯。

“搞”本身的特点和内涵之一,是它所具有的“广谱”适用性,即具有作为“万能动词”的几乎所有特质和功能:既可以作为“代动词”广泛使用,又可以作为“形式动词”发挥多方面的造句功能,因而可以最大限度地满足人们的交际需要;特点和内涵之二,是它具有俚俗化的语体色彩,更易于被一般民俗所接受。“搞”之所以在建国后开始大受青睐,另外一个重要原因就是当时的社会语用风尚和习惯。有香港学者曾指出,内地语言“自解放后多从俗不从雅”,[13]这话虽然不能一概而论,但也还是有充分事实依据的。比如,就语体色彩而言,与“搞”之“俗”形成对立分布的是同为虚义动词的“做”,而我们的调查显示,“做”在前两个阶段的变化,正好呈与“搞”相反的路径和走向。[1]

简单地总结一下:解放以后,语言表达习惯及风格等都发生明显改变,其中非常重要的一个表现就是全面继承和大力推广延安时期所倡导的“通俗化”、 “大众化”精神和取向,而来自方言的“搞”不仅具有能够最大限度地满足更多人不同交际需要的“潜质”,而且还正好具有与“延安精神”相一致的语体色彩,因而与当时整个社会总体的语言价值取向高度吻合。因此可以说, “搞”字适应了时代的需要,所以时代也就选择了它。

“搞”在第三阶段及稍后一段时间内的使用达到高潮。它在“高峰时段”的用例,很多都具有非常浓烈的“革命/批判/斗争”色彩,④而“搞”字句实际上也已经成为此期“标志性”的话语形式之一。以下是两个“文革”期间《人民日报》中的平常用例:[14]

(2)红卫兵们立即在许多街道上散发和张贴大量传单,表示要不折不扣地执行党中央关于文化大革命的各项政策,把文化大革命搞深搞透搞彻底。(1966.9.6)

(3)搞臭无政府主义,搞臭风头主义,搞臭小团体主义,搞臭个人主义,实现无产阶级革命派大联合。(1967.3.18)

这样的“时尚表达”在“文革”结束后还延续了一段时间,即在稍后全国范围内开展的对“四人帮”的批判中更是以超出以往的高频投入使用(所以表二显示1977 年“搞”的频率达到峰值),这样的用例如:

(4)“四人帮”为了篡党夺权的反革命需要,在创作上,大搞阴谋文艺;在理论上,极力制造混乱。(《人民日报》1977.12.31)

进入第四阶段,即改革开放以后, “革命/批判/斗争”模式的社会生活渐行渐远,而这正是“搞”使用量持续减少最重要的社会原因之一。除此之外,导致这一结果的可能还有以下几个语言本身及其使用方面的原因:

第一,“搞”自身的原因,大致包括以下两个方面的缺欠:一是上述的俚俗化语体色彩,这使得它一定程度上不宜长期超范围、无限制地过度使用;二是模糊不清的语义表达,也是“物极必反”的一个促成因素。在所有的虚义动词(包括“进行、从事、做/作、搞、干、弄”)中,无论从各种可能的组合形式来看,还是就某一个具体的组合实例来说,“搞”所承载的语义都是最为复杂的,如前所引一个“搞钱”就有“筹钱、抢劫、捞钱、创收、筹款、借钱、挣钱、融资”等意思(这应该还远不是全部),而这些意思有时即使在具体的语境中也难以准确“还原”。虽然这种巨大的模糊性有时不无益处,但是过犹不及,而此时就更容易显示出它消极的一面:一是可能会影响语言表达的具体性、准确性和精确性,二是在一定程度上已经成为语言表达手段贫乏的一个“救济”措施,也就是说,造成语言表达形式的过度单一,并且在一定程度上影响了它的丰富性和多样性。我们曾经总结了“文革”语言在语法方面的两大特点:总体干瘪、局部臃肿,[14]此期“搞”大量使用,实际上就等于用一个“搞”替代了很多不同的动词及相关形式,压抑了语言表达对它们的需求,所以应该也是“干瘪”的一个表现。

第二,有选择的余地和较为合适的替代者。现代汉语中有一个由同性质、同功能的动词“进行、从事、做/作、搞、干、弄”等构成的同义词场,它们在表达上有相当部分的重叠。如果在这一组同义词中进行比较,可以看到, “进行、从事”与“搞”大致都是解放后开始流行的,[15]但是有音节以及语体色彩等的明显差异,所以难以互相取代;“搞”与“干、弄”等语体色彩一致,音节形式也一致,且大致都有方言背景,但是后两者的使用范围(流行区域、搭配对象等)有限,因此也难以取代前者。相对而言,“做”最有替代“搞”的条件:首先,二者的音节形式相同,使用范围也比较接近,所以能够自由变换的情况相对比较普遍;其次,语体色彩上有明显差异(但也并非完全、严格对立⑤),因此基本可以形成互补分布。前边对二者的消长变化情况已有简单说明,其实在现实的言语表达中我们可能也都有这方面的体验。比如,笔者以前经常听到前辈学者说自己是“搞现代汉语的”,或者是“搞语法的”,而现在更多的人(当然包括笔者自己)会说“做现代汉语的”、“做语法的”;其他再如“做贸易/销售/学问/项目/工程”等,也都在一定或相当程度上取代了“搞贸易/销售/学问/项目/工程”等(当然,方言普通话除外)。

第三,有多方面的现实动因。这一点可以从以下几个方面来说:

其一,新时期语言使用一定程度上有“复旧”的趋向。我们曾经把新时期以来的语言发展变化概括为“复旧”和“趋新”两大取向,[16]一定程度上舍弃“搞”而取早期现代汉语旧有的其他常用形式(如前所述,主要是“做”),既符合这一取向,同时也是它的表现之一。

其二,内地语言使用和表达一段时间内(特别是改革开放之初)向台港澳靠拢的趋向非常明显,许多新形式、新用法的产生或大量使用均与此有关。台湾地区“搞”的用量很少(同样的意思多用“做”等表示),且基本只用于贬义,港澳地区一定程度上也是如此。所以,在这方面向台港澳靠拢,一定程度上就是舍“搞”而向“做”等的“回归”,而这样的变化确确实实发生了。

其三,与前两点有关,我们还概括了当今语言表达的两大倾向:雅化与俗化,⑥前者的表现是多用古语词、成语乃至于一些文言表达方式等,而后者则是有意使用一些俚俗词语、方言土语,或其他一些口语形式等。二者都与“搞”在当今的消长变化有关:因为与“雅”的要求差距较大,所以“搞”在正式交际中逐渐萎缩;又因为与“俗”的色彩高度吻合,所以它又在非正式的交际中更加活跃(详后)。

第四,语言发展的“轮回”。这一点以前似乎很少有人提及,其实,凡事物盛极则衰,这是大自然以及人类社会的普遍规律。纵观语言发展的历史,也未能跳脱这一规律的制约,比如许多形式和用法都经历了“简- 繁- 简”的发展变化过程,就是明证。就“搞”在正式交际场合使用中由盛而衰的变化来说,一定程度上也正是这样一个“轮回”。

以上四个原因密切相关,甚至根本就是结合在一起、共同起作用的。

到这里,又产生了一个新的问题:既然有以上四方面的原因交互作用,那么为什么“搞”的使用并没有更大幅度地减少,而是保有一个并不太低的使用量,甚至在当下还有小幅度的回升?

关于“回升”的问题我们下一小节中再讨论,这里先回答前一个问题。

第一,以上所说各个原因都是相对而不是绝对的,比如对“搞”语体色彩的认定,就会因人、因时而异,由此自然会造成取舍的差异;另外,即使再强烈的语体色彩,在经过长时期的高频使用后,总会有一定程度的“磨损”,特别是在一些常用的固定组合(详下)中,会表现得更为明显。

第二,在长期的使用中,已经形成一些固定的、甚至已经成词的组合形式,它们的使用情况相当稳定。 《现代汉语词典》第5 版收“搞定、搞鬼、搞活、搞笑”, 《现代汉语规范词典》除此之外另收“搞臭、搞法、搞头”;其他再如“不搞、大搞、搞好、搞乱、搞(不)清、搞得、搞小动作、搞建设”等,也都有相当的凝固性,使用频率自然也都不低。比如,在《人民日报》2009 年的2102 个用例中,“搞活”有84 例,“搞得”92例,“不搞”197 例,“搞好”712 例,四者合计共占整个用例数的51.6%。

这些凝固形式有的已经很难完全由其他形式取代,比如以下一例大致就是如此:

(5)改善农村人居环境,搞好村庄规划和环境治理,加强村内道路、给排水和垃圾处理设施建设。(《人民日报》2009 年12 月16 日)

第三,适于不同的表达需要。比如以下一例:

(6)29 日上午,温家宝来到临沭县郑山镇北沟头村朱文彩家,和她聊了起来。 “我问你几个事。新农合都搞了吧?县医院能报多少?”(《人民日报》2009 年10 月31 日)

按,像这种拉家常式的口语,“搞”可能是一个非常合适的选择,同义的形式虽有“实行”等,但是在这种场合下恐怕真的有点“说不出口”。

我们注意到,在上述凝固性用法之外,有相当一部分“搞”见于记录口语的句子中,比如《人民日报》2009 年检索结果第一页的20 个例子中,记录口语的就有8 个。

第四,地方普通话与普通话边界不清。前边我们指出在“搞”的考察和分析中应当注意区分地方普通话和普通话的使用,但是这实际上难以分得特别楚清(因为二者之间本来就没有一个清晰明确的界限)。我们的意思是,在现时使用的“搞”字句中,应该有一些有方言背景,即属于地方普通话的使用(特别是前边提到的口语中的使用)。

三、非正式交际中的使用情况及其变化

如前所述,“搞”在正式交际中的使用是指在比较规范、正式的书面语和口语中的使用,那么这里自然就是指它在正式口语和书面语以外其他场合的使用,主要是虚拟的网络世界,以及在此基础上的部分扩展,及于部分人的部分口语以至于书面语中。

如果说正式交际中使用的主要是传统形式的话,那么在非正式交际中则有一些不同:一是有一些非传统的形式和用法,二是即使传统形式也有一定的发展变化。以下我们就这两个方面分别讨论。

非传统形式和用法大致有两个方面的表现,一是使用不见于以前的新组合形式,二是以此为基础产生的新词性和新用法(或者叫变性使用)。

不见于以前的新组合形式主要是指由台港澳地区“引进”了几个由“搞”参与构成的新词语,主要有“搞笑、搞定/掂、恶搞”。“搞笑”和“搞掂”来自香港粤语,前者泛指爱开玩笑或待人接物不严肃认真(见郑定欧编《香港粤语词典》,江苏教育出版社1997 年版),后者义同“搞定”(内地“掂”很不常用,因此由同义的“定”替换,所以“搞定”可以称为“内地版”的“搞掂”。另郑氏词典收“搞唔掂”一语,即“搞不定”)。“恶搞”本指蓄意破坏,现多指故意用调侃、滑稽、莫明其妙的方式将事情歪曲甚至颠覆,源自日语(见李宇明主编《全球华语词典》,商务印书馆2010 年版),此词的引进途径可能是由日语到台湾,再由台湾到港澳及大陆地区。

这几个新词语都有非常高的使用频率,不仅单独出现,而且还有相当强的构词能力。

比如,我们2012 年4 月16 日“百度一下”,“搞笑”和“搞定”显示找到相关结果各约100,000,000 个,“搞掂”约8,300,000 个,“恶搞”也有约100,000,000 个。

以“搞笑”为例,它不仅大量地单独使用,而且还用于构成很多新词语,我们所见有与单音节词组合的“搞笑版/类/吧/片/网/事/歌/图/哥/家/秀”;与双音节词构成的“搞笑图片/贴图/图库/图王/文学/小说/视频/节目/电影/影片/韩剧/喜剧/彩铃/铃声/录音/音乐/作品/小品/频道/门户/网站/海报/演技/网名/短信/签名/游戏/公园/笑话/文章/故事/话语/广告/人物/动物/语录/语句/谜语/动画/卡通/日志/论坛/证件/动漫/漫画/糗事/素材/事情/事件/头像/穿越/博客/段子/社区/社会/配音/体育/天下/基地/表情/创意/视屏/交通/玩具/对白/歌词/武侠/专题/资料/舞蹈/失误/娱乐”;与三音节词组合的“搞笑大本营/动画片/电视剧/排行榜/小游戏/动植物/视频网/电影网/音乐网/动漫网/幽默网/模仿秀/二人传”;与四音节形式组合的“搞笑原创录音/经典视频/娱乐平台/门户网站/网络证件/手机短信/动态图片/个性签名/微博段子”;与五音节形式组合的“搞笑脑筋急转弯/俄罗斯方块”;与字母词语组合的“搞笑FLASH/git/GIF 动画/QQ 表情”,以及作为中心成分的“经典/人物/动物/漫画/另类/校园/精选搞笑”等。

“恶搞”大致也是如此,不仅有为数不少的组合形式,甚至还有以此为基础形成的“搞恶”和“恶了个搞”等形式,后者见于一个网页标题,即:

恶了个搞的《西游日记》——有意思吧(笔者按,这个“吧”不是语气词,是“酒吧”的“吧”的泛化用法,网络上最先出现了是“贴吧”,由此就衍生出无数个各种各样的“吧”)

在“搞笑”的大量用例中,有许多取“程度副词+搞笑”形式,如“最搞笑、超搞笑、很搞笑”等(我们在“百度”上检索,这三个组合形式的相关结果分别有19,300,000、19,200,000、18,600,000 个),另外,“恶搞”经常也可以这样使用。

正是如此高频的使用促成了新的发展,这就是“搞”可以脱离“笑”等而独立表示原义,即“很搞笑=很搞”,当后者也成为常见形式时, “搞”的词性可能就发生了实质性的变化。有人认为这个“搞”是形容词性的,并且进行了专门的讨论,列举了诸如“太搞、很搞、真搞、蛮搞、特别搞、特稿、极其搞、十分搞、挺搞、非常搞、最搞、相当搞”,以及“搞片、搞剧”等较多用例,在此基础上还指出以下两点:首先,这一形式使用范围广泛,不局限于娱乐影视领域,也涉及经济、政治、体育、生活休闲等方面;其次,与动词义的“搞”明显不同,一般用来形容某种超出常规、出人意料的人、事、物、行为等,有的直接可以用“搞笑”、“搞怪”、“恶搞”这类词语替代,一般用于娱乐影视领域,在其他领域使用时则带有一种调侃意味,表达对现实的不满和嘲讽,是一种委婉的指责,传达出有点鄙视、不相信的否定色彩。[17]

以下再举一个实际的用例: 《南方都市报》2008 年2 月27 日刊登一篇署名为张晓舟的文章,开头第一句话是“重庆就是一座很‘搞’的城市”,接下来的一句话是“这个暧昧的动词意味着‘搞笑’和‘恶搞’”。

这句话透露出两点信息:第一, “很搞”的“搞”大致义同“搞笑”或“恶搞”,当然也可能是兼二者而有之;第二,“很搞”的“搞”加了引号,说明了它的非常用性,亦即是出现不久的新形式、新用法。

我们看到的属于此类的还有“巨搞、超(级)搞”以及“搞趣、搞客、BT 搞、酷搞、搞星、搞事”等。以下是一篇发表在“猫扑”上的网文标题:

没有“恶搞”,只有更“搞”

需要指出的是,上述非传统用法已经成功地部分“入侵”现实的言语交际,特别是在一部分人(比如年轻群体)口语中比较多用,在书面语中也时能见到(如前所述,《现汉》第5 版已收“搞定”和“搞笑”),而这大致就可以部分回答上一节末尾提出的“回升”疑问了:“搞”在当下媒体中的用量有所增加,原因之一就是有上述新形式加入。

比如,以下是我们就这几个新词语在《人民日报》不同年份使用情况的调查:

上述调查结果显示,这几个组合形式大致都有从无到有,从少到多的发展。对此,我们还在人民网上作了范围更广的调查,从2008 年4 月1 日到2012 年4 月20 日,“搞笑、搞定、恶搞”的用例数分别是954、643、421。

以下看几个《人民日报》的实际用例:

(7)他的语言和表演很搞笑,这部戏在整体上都充满了幽默感,台词突破战争类题材惯用的豪言壮语模式。(2009.7.9)

(8)只要手续完备,符合贷款条件,一笔贷款从申请到发放一般只需两三个工作日,快的当天就能搞定。(2009.2.2)

(9)但是此剧对此类剧情拿捏得当,纷争而不恶斗,戏谑而不恶搞。(2008.12.18)

在虚拟的网络世界,有大量的“搞”仍然属于在传统用法基础上的沿用或扩展性使用,另外也可能包括一部分方言形式或以之为基础的延伸性使用。

我们在“百度”上检索“搞”字,前几页中就有以下一些显示结果:

整人专家——搞死网

限时免费,APP 每日限免——搞趣网

搞脑筋网站——开动脑筋想问题·大家一起搞脑筋

“胡搞虾搞”软件开发部

《你顶我搞》官方网站——千智桌游

怎么搞主页——百度知道

搞照片——博客大巴

搞什么网——什么酷就搞什么!——Gaoshenme. com

搞三搞四吧——音乐无限——FLASH 音乐——FLASH 动画——FLASH 游戏

7 搞8 搞——会员主页——大众点评网

按,像“搞什么”、 “怎么搞”虽然方言色彩较浓,但是在以前的正式交际中偶尔也会使用;第一个例子因为前边有“整人”,所以基本可以确定后边的“搞”大致也是这样的意思,即仍属于传统用法,它的不同之处主要表现在“搞死”与“网”组合成一个陌生化程度相当高的偏正词组,与此类似的再如“搞艺术画廊”;“搞三搞四”以前普通话中似乎不见,而“7 搞8 搞”恐怕也不会见到,但是在一些方言中有“搞七搞八”,如柳州和宁波,义为“搞这搞那”或“胡搞” (见《现代汉语方言大词典》),所以,如果把前者看作在后者基础上的类推仿拟或颠倒使用,大概还是可以接受的。

说到仿拟,我们看到的还有“非诚勿搞、非诚互搞、周末有搞、搞上加搞”等。

除了上述这样“专名”式的使用外,下边再举两个文本中的用例,由此大致可见网友们对“搞”真的是喜闻乐用。

“中华论坛”2011 年5 月22 日有一篇网文,标题为《有钱啊!美国一个都不敢搞的工程,中国竟同时开搞106 个》,下边有这样一个跟贴:“原因很简单,美国人不搞,不是不敢搞,而是几十年前就已经搞了,中国搞,不是敢搞,是不搞不行,历史欠账不还,欠的账会越来越多。”

“爱卡汽车”2010 年5 月16 日有一篇标题为《搞就搞吧,反正不要钱》,文中有以下一段:“个人浅见,欲从事一个行业,你必须对这个行业了解与熟悉,所谓欲搞之,必熟之,熟悉了,再搞,叫水到渠成,半推半就,不熟,乱搞,叫强人所难、霸王硬上弓。”

这样的大量使用,除了带来一些新的组合形式外,有时还会引起“搞”意思的变化,比如《中国经营报》2010 年8 月22 日刊登一篇文章,标题为《网上营销 怎么“搞”?》,在“解题”部分,有以下一段文字:“在网络时代,‘搞’字又被赋予了新的含义:某些人或事因为‘编排’得好玩引起网民的兴趣,网民开始在网络上自动传播,这种传播可能给这些人或事造成或好或坏的影响。‘搞’如今已经变成某些企业进行网络营销的重要传播工具。”

根据这段文字,大致就可以归纳出作者所说的新含义:为了造成某种影响而有意“编排”。

现在又有一个问题:“搞”字为什么会在虚拟的网络世界如此流行?要想全面回答,有必要结合更多的事项进行专门探究,而这里我们仅结合前边的讨论以及网络语言的强烈诉求和明显特点,初步提出几个可能比较重要的原因:第一,求新求变求异的表达取向;第二,追求通俗化(甚至是某种程度上的粗俗化)的倾向;第三,直白外露、丝毫不加掩饰的表达方式。

上文中我们回答了“搞”在当下媒体中用量有所增加的部分原因,剩下的另外一部分原因,就是上述“搞”在网络世界的大量使用,一定程度上也必然会反作用于现实交际(就像有些网络词语已经成功进入现实交际一样),从而造成正式交际中“搞”使用频率一定程度的提高。以下是《人民日报》的两个用例:

(10)要通过学习,既搞明白我们“必须坚持什么”、为什么“必须坚持”,又弄清楚“不能搞什么”、“为什么不能搞”,从而不断增强坚定不移走中国特色社会主义道路的信心和决心。(2009.8.27)

(11)志愿服务没有时间界限,志愿服务也不划分地域界限、行业界限,在社会各角落都可以渗透志愿服务,而且可以常年搞、处处搞。(2012.2.28)

不过,我们认为,无论如何,“搞”的使用频率都不会一直不停地增长下去,更不可能重新回到“高峰阶段”的使用量。

注释:

①在以往的研究中,我们也注意到毛泽东虽然是湖南人,即来自通行“搞”的方言区,但是他建国前的著作中“搞”字用得并不多,甚至非常少,建国后才开始多用,因此一定程度上确实可以证明“搞”字使用由少到多的变化。至于其中的原因,主要是受时代及语言环境的影响,即“搞”刚出现时用得很少,所以他也基本不用,而随着此词使用的日益普及,毛泽东本人也开始较多地使用了。此外,毛泽东的早期著作语言较“文”,而后期的则比较通俗,这或许也是一个原因。

②截止于2000 年,四个阶段分别是:1919-1949,1949-1966,1966-1976,1978-2000。

③我们进行的是全文检索,结果显示以篇为单位,而有时一篇之中“搞”不止一次使用。所以,本表的数字是含有“搞”字的文章数,而不是“搞”的准确用例数(下边的也是如此),实际的使用量应当比这里的数字略高一些。另外,因为不同年份的报纸版数不同,所以有的数字相近,但是频率却有较大差异。

④我们一直有一个想法,即与同类动词(如“进行、从事、加以、做、作”等)相比,“搞”独有一种直截了当、丝毫不加掩饰的“做为”义,这使得它更适合用于“直白”的表达,因而与“革命/批判/斗争”的思维模式与表达需求更为一致。这个问题比较复杂,也比较有趣,可以进一步研究。

⑤与“搞”形成更严格语体色彩对立的是比“做”产生更早、更具文言色彩的“作”,三者的语体色彩分别是俚俗-中性-典雅。有两个因素决定了“作”未能与“搞”形成此消彼长的互动性变化:一是语体色彩过于对立、跨度太大;二是“作”在现代汉语中的分布不广、使用范围有限。这个问题很有意思,我们将另文讨论。

⑥我们已经搜集了大量相关的事实材料,也进行了必要的梳理和相关的思考,但是还没有最终形成文字。

[1]刁晏斌. 现代汉语虚义动词研究[M]. 大连:辽宁师范大学出版社,2004.

[2]徐流. 从汉语史角度论“为”与“搞[J]. 重庆师院学报,1996,(3):25-33.

[3]世晓. 夏衍与“垮”和“搞”[J]. 浙江大学学报,1990,(2):89.

[4]杨丽君. 动词“搞”在现代汉语中的语用考察[J]. 语言文字应用,2002,(2):59-68.

[5]黄声义. 关于动词“搞”的对话[J]. 湖南城市学院学报,1984,(2):100.

[6]姚双云.“搞”的语义韵及其功能定位[J]. 语言教学与研究,2011,(2):61-68.

[7]蒋昌平. 动词“搞”的含义及其用法[J]. 河池师专学报,1993,(2):57-59.

[8]徐时仪.“搞”的释义探析[J]. 上海师范大学学报,2003,(4):108-112.

[9]宋玉珂.“进行”的语法作用[J]. 语言教学与研究,1982,(1):59-65.

[10]李如龙. 论方言和普通话之间的过渡语[J]. 福建师大学报,1988,(3):62-77.

[11]王群生、王彩预. 略论“带地方色彩的普通话”[J].荆州师范学院学报,2001,(6):34-37.

[12]褚艳. 泛动词“整”、“搞”和“弄”小议[J]. 语文学刊,2009,(8):97.

[13]姚德怀. 对《从“汉语拼音”和“中文拼音”所想到的》一文的回应[J]. (香港)语文建设通讯,2011,(总99):24-25.

[14]刁晏斌.“文革”时期语言研究[M]. 韩国:岭南大学校出版部,2011.

[15]刁晏斌. 现代汉语史概论[J]. 北京:北京大学出版社,2006.

[17]张颖杰.“搞”的形容词用法[J]. 文教资料,2010,(9):33-34.