甘谷驿长6油藏注水开发效果评价

2015-01-10翟海龙王桥周岐双西南油气田公司川东北气矿四川达州5719031

翟海龙 王桥 周岐双(西南油气田公司川东北气矿, 四川 达州 5719031)

甘谷驿长6油藏注水开发效果评价

翟海龙 王桥 周岐双(西南油气田公司川东北气矿, 四川 达州 5719031)

长6油藏属于低压系统且未饱和油藏,地层压力低且缺乏边底水。油藏投产后含水率上升较快,2009年注水开发后,油藏存水率逐渐下降,到目前保持在0.65,油藏耗水率逐渐下降,到目前保持在1.4。虽然含水上升得到一定减缓,但存水率较低,耗水率较高,建议调整注采井网,提高注入水利用率,以取得更好的开发效果。

长6油藏;注水开发;含水;存水率;耗水率 ;调整

1 主要地质特征及开发现状

1.1 主要地质特征

甘谷驿长6油藏大地构造位置处于鄂尔多斯盆地陕北斜坡带东部。该盆地构造形态总体为东翼宽缓、西翼陡窄的南北向不对称矩形台坳型盆地,盆地内部构造相对简单,地层平缓,仅盆地边缘褶皱断裂比较发育。孔隙类型主要为粒间孔和溶蚀孔,储层为特低孔、特低渗储层。由于砂岩渗透率极低,毛管力作用很强,油水分异很差,油水混储,无明显的油水界面,缺乏边、底水。所以,在以上主要作用的决定之下,在本区形成了典型的岩性油藏。长6油藏主要含油层位为三叠系延长组长6油层组。该油层组又划分为长61、长62、长63、长64四个亚组。其中长61含油性最好,其次为长62,长63局部含油,长64最差。四个层的平均渗透率为0.725×10-3☒m2,平均孔隙度为8%,平均有效厚度为4.87m。

甘谷驿长6油藏属于低压系统且未饱和油藏,饱和压力为1.12MPa,原始气油比为11.9m3/t,溶解系数为7.869m3/ MPa,压力系数为0.64,油层地层温度为24.6~27.5℃,地温梯度为2.61~3.10℃/100m,原始地层压力平均值3.33MPa。

长6油藏原油密度、黏度以及含硫量等均变化不大,属低密度、低黏度、低凝固点、微含硫的常规陆相黑油。原油密度平均为0.826g/cm3。黏度为2.59~3.87mPa・s/50℃,平均为3.26mPa・s /50℃。凝固点-14~10℃,平均为2.8℃。含硫量0.002%~0.21%,平均0.104%。初馏点54.9~83.2℃,平均72.5℃。含盐量变化较大,为11~202mg/L。

1.2 开发现状

长6油藏2008年8月投入开发,2009年采取整体早期注水开发,采用150×125矩形反九点面积井网,井距为195m,排距为96m。生产至今,注采井数达514口(其中,油井353口,注水井161口)。

长6油藏注入层位为长61,开采层位有长61、长62、长63层位。至2011年底长6层油井平均日产油0.36t,累计注水22.54×104m3,累计产液量15.826×104m3,累计采油量达到7.88×104t,综合含水率50.96%,采出程度达2.23%,累计注采比1.394。

1.3 油藏开发特征

1.3.1 油藏地层能量不足,压力下降快

甘谷驿长6油藏原始地层压力平均值为3.33MPa,饱和压力为1.12MPa。随着长6油藏三个区块的开发,地层压力也从投产初期3.33MPa降到目前的2.16MPa。在开发初期,由于注水不足,压力下降较快;到2009年,通过局部细分层系、完善注采井网,有效的补充了地层能量,使地层压力逐步回升。

1.3.2 年产液量、产油量呈上升趋势

长6油藏2008年产液量为0.1×104m3,产油量0.07×104t,2009年初对该区实施注水开发,特别是随着2009年6月大量油井投产以来,长6油藏产液量和产油量呈明显上升趋势。2009年至2011年的年产液量分别为4.28×104m3,4.82×104m3,6.63×104m3。2008年2009年至2011年的年产油量分别为1.51×104t,2.5×104t,2.99×104t。

1.3.3 综合含水上升较快

2009年6月以后,由于2009年初的注水开始见效,整个区块产液、产油量差值变大,产水量上升,对应的含水率也不断上升到近50%。

2 注水开发效果评价

2.1 含水率分析

注水开发油田含水是评价油田注水效果的重要指标,它不仅影响油田稳产, 更重要的是对水驱采收率及最终采收率有直接影响[1],计算公式如下:

作出长6油藏含水率与采出程度标准曲线并与实际生产资料进行对比(图1)。从曲线上可以看出:初期阶段曲线较陡,说明初期主要依靠地层自身弹性能量开采,由于地层能量不足,综合含水率迅速上升;在采出程度0.5%后,曲线变缓,说明油藏注水普遍见效, 反映该油藏的注水开发效果较好;在采出程度1%后含水曲线陡度减缓,维持在50%左右,表现为注入水强大的势头,反映该阶段总体开发效果好。见图1。

2.2 水驱曲线分析

水驱特征曲线分析储量是一种用动态资料测算可采储量运动的方法,它能够反映油水的基本规律,适用于油藏进入中、高含水阶段以后可采储量的计算。甘谷驿油田长6油藏含水率均已达到51.7%。因此,可以用水驱特征曲线分析油藏可采储量等指标。根据甘谷驿油田长6油藏现场生产数据,水驱特征曲线分析结果见表1。

图1 长6油藏含水率与采出程度关系图

表1 长6油藏水驱特征曲线分析结果参数表

2.3 油藏存水率

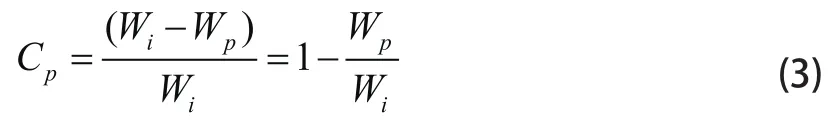

地下存水率是指地下存水量与累积注入量之比,是衡量注入水利用率的指标,存水率越高,注入水的利用率越高,其计算公式为(3):

根据注采比和含水率定义可进一步推出综合阶段存水率与含水率的关系:

图2表示长6油藏含水率与存水率关系图,从图中可以看出,随含水率上升,存水率呈下降趋势;注采比不同,存水率随含水率的下降程度不同;注采比越大,其下降越小。长6油藏在开发初期,存水率随含水率变化较小;随井网加密调整,注采不断完善,注水量不断增大,存水率逐渐下降,即“注入水”存留在地层中的比率在减小,说明注入水量利用率降低,可能是由于注水后产生了比较突出的指进。目前长6油藏存水率为0.65。

2.4 油藏耗水率

图2 长6油藏含水率与存水率关系图

耗水率指的是注水开发油田每采出一吨原油伴随采出的水量,耗水率越低说明注入水利用率越高,其计算公式为:

图3表示长6油藏生产时间和耗水率关系曲线图,从图中可以看出在2009年长6油藏注水以来,耗水率开始上升,且上升较快,其原因是由于注水滞后导致地层能量快速衰竭,2009年5月达到最大耗水率5.15;在2009年6月以后,随着油井增加,产油量上升,耗水率开始下降,说明水驱效果好,注水利用效率变好;2010年后,随着水井数量的增加,注采系统不断完善,同时加大注水量,耗水率继续下降,水驱效果明显,耗水率开始维持在1.4左右。总之,耗水率虽然有所下降,但依然维持在比较高的水平。

图3 长6油藏生产时间和耗水率关系曲线图

2.5 注采状况分析

注采比(IPR)是指注入水所占地下体积与采出物(油、气、水)所占地下体积之比,反映的是注采关系是否达到平衡。其公式为:

注采比分月注采比和累计注采比,累计注采比(CIPR)上式中注水量、产油量、产水量分别为累计注水量、累计产油量和累计产水量即可。

图4为长6油藏注采比曲线图,长6油藏自2009年1月开始注水开发,初期有45口水井注水,由于注水量偏大产油量较低,月注采比和累计注采比较高;后区块进入基础井网开发阶段、细分层系综合调整阶段,产量上升,月注采比和累计注采比下降;2009年6月以后通过注水井网调整,月注采比和累计注采比下降;从2010年后,通过局部细分层系,注采井网调整,同时减小注水量,累计注采比基本稳定在目前1.39左右。就长得油藏目前现场数据而言,注采比虽然持续下降,但依然维持在比较高的水平。见图4。

3 结语

通过对甘谷驿长6油藏的注水开发效果评价得出以下认识;

(1)甘谷驿长6油藏在说明注水普遍见效,总体注水开发效果较好;

图4 长6油藏注采比曲线图

(2)长6油藏经济极限波及系数达0.8804;

(3)长6油藏存水率一直处于下降趋势,目前为0.65,为较低水平;油藏耗水率持续下降,目前为1.4左右,为较高水平;累计注采比持续下降:目前为1.39,为较高的水平;三项评价指标均表明注入水利用率较低,有提升的空间;

(4)由于注水相对滞后,导致地层压力保持水平较低,含水上升快,注入水利用率低。建议对井网做出调整( 控水稳油、综合治理),提高注入水利用率,以取得更好的开发效益。

符号说明:

Kro—— 油相渗透率;

Krw—— 水相渗透率;

Wi—— 累积注水量,104m3;

Wp—— 累积产水量,104m3;

Np—— 累积产油量,104m3;

Qo—— 月产油量,t;

Qw—— 月产水量,t;

ro—— 原油密度,g/cm3;

Winj—— 月注水量,m3;

R —— 采出程度;

Sw—— 含水饱和度;

Swc—— 束缚水饱和度;

fw—— 含水率,%;

μw—— 水的粘度,cp;

μo—— 油的粘度,cp;

Z —— 阶段注采比;

Bo—— 原油体积系数。

[1]赖枫鹏,李治平,等.一种注水阶段考虑含水率变化的产量预测方法[J].天然气地球科学,2009,(5):827~830.

[2]李传亮.油藏工程原理[M].北京:石油工业出版社,2005.

[3]张东荣,王军,等.利用存水率与水驱指数评价油田注水效果[J].内蒙古石油化工,2000,(27):141~143.

[4]李明川,张秀丽.尕斯E31油藏注水开发效果评价[J].内蒙古石油化工,2011,(8):210~213.