王悦之:情深犹自声带啼

2015-01-08凡子

凡子

在人类的主观意识里,在我们的见地中,对世间一切宝贵的、有价值的东西,总是希望它能保留下来。

不过依物质的特性,太多东西总是不易保留的。一个人出生到世间,不消百年的弹指间,来与去,竟可以如没有存在过一样。一件物的制造或生产,随它的构造如何坚硬顽强,只要疏于照顾,自有时间这个东西来慢慢融解,将它化为尘埃与齑粉。

这是无以逃避的事物的内在逻辑和规律,即万物有始就会有终,有生就有消亡,“在”之后就会“不在”,一切只是时间的长短而已。

为了构筑可以保留的历史,人类一直勤勉地努力着,建构各样的文明体系,以确保可以将曾有过的物质和思想的结晶,点点滴滴地保存下来,让历史得以绵延。

对我们的记忆来说,文字一直是极为重要的一种明证。一个人做过什么事情,如何存在过,有过怎样的思想,奉献过什么成果,文字记载了他,他就一直在那里了。

对艺术保持兴趣的人,却还有另一种幸运,即在文字之外,通过他创造的作品,记录他的思考,留下他的痕迹。

这另一种记忆的途径,较之于文字,因其有形、有色、有线条,比之文字更引人好奇,逗人兴趣。由此,要想探寻某位艺术家的思想,从其创作的图式中去寻求答案,可算是最为有效的方法了。尽管这种解读有可能更为曲折复杂,或其实超乎地简单,但简单也好,复杂也罢,艺术作品总是一个艺术家可见的思想,那么反复品味或考证他的作品,无疑是走近这个人隐秘世界的最佳通途。

中国20世纪早期油画的代表人物王悦之(1894-1937),在很长的时间内,尤其是上世纪40年代初至70年代末这段时期,是一直隐匿不见的,人们既未闻其名,更未知其人。即使是在中国改革开放之后的这30多年内,也只有小范围内的艺术工作者知道他的存在。

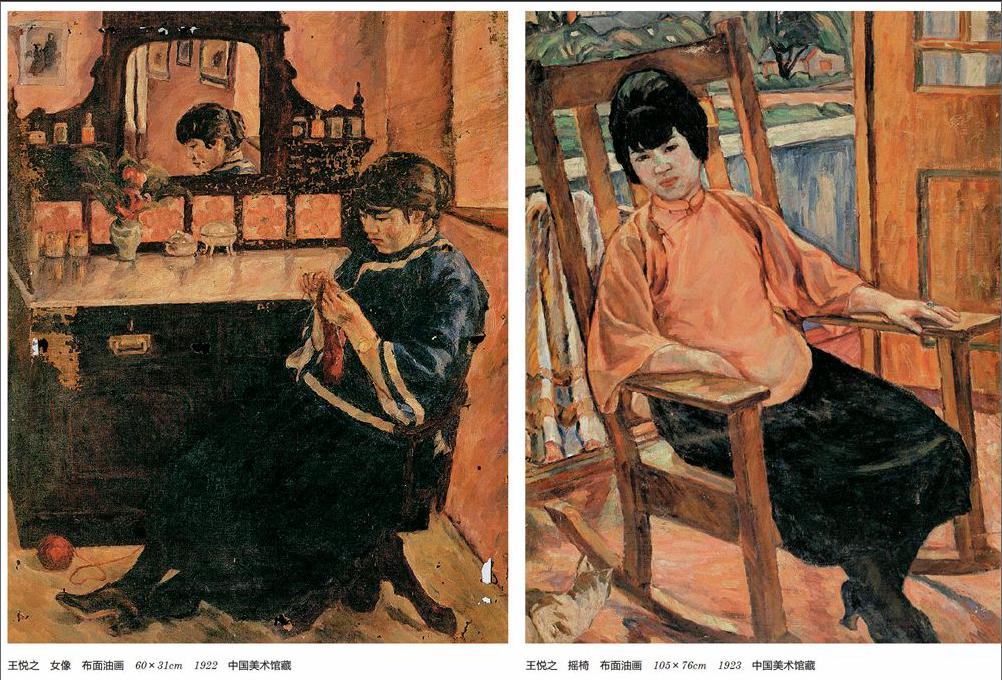

旧年中国美术馆举办的“建馆五十周年纪念展”展出了司徒乔、潘玉良、余本、陈抱一、李毅士等中国近现代美术名家的作品,真是群星荟萃,星光闪耀。其中有好几幅王悦之的大尺幅作品如《弃民图》、《亡命日记》、《摇椅》、《燕子双飞图》等,闪闪发光地挂在显眼的位置,当场把人看呆。但见那画中的一应人物场景,一律以黑线勾勒轮廓,也不惧大面积地绘染黑调,每一幅画面泛着凌然的冷静,又似有满腔的柔情想作倾诉。作品的材料与装裱也让人迷惑惊异,画的是西洋油画,却又是传统挂轴的样式;使用了传统水墨的绢帛,却绘的是油画颜料,加了玻璃的镜框。这混搭的中西风格,是当时艺术家个人的一种突破手法,还是一种新的工艺尝试,或是后来才加的镜框……种种的疑问,一时莫辨。不过最令人惊诧的还是作品本身,快一个世纪前的现代绘画,其图式就已经有这样强烈的个人风格了么?!

画既映入眼帘也进入心灵,令我在很长的一段时间里沉入到对王悦之的“找寻”中去。在略知其一二生平后,方知原来我们不知他的存在,是半个多世纪以来的战乱、内乱及长久的国门封锁所造成的隔阂与遗忘,更因这位当时已有很高声望的画家兼艺术教育家,并不是大陆人而出生于台湾台中。这个身份,让他在后来复杂的政治环境里 “被知道”的难度,陡然不知增加了多少倍。

要想了解王悦之,我们或许得从解惑他的名字上说开去。

绝多资料在介绍这位民国画家时,都有过相同的寥寥几言的记载:原名刘锦堂。后改为王悦之。

一笔带过的出处,给人带来了认识上的困惑。一个人的姓氏,可以有别名、字或号,但原名与后来姓氏完全不同的,却并不多见。一个人的名字,前后怎么会有这么大的变化呢?

原来王悦之出生于台湾时,父母给他起的名字就叫刘锦堂。迄今台湾人研究他的艺术,沿用的仍然是这个名字,这种根源上的认同感,对在台湾土生土长的人来说是更为亲切的。

自述“骄养姐妹群”的王悦之,是家中一大群兄弟姐妹中的一个,是五个兄弟中的第三子。这一家兄妹的容貌生得颇为不凡,最大的特点是人人长有一双炯炯有神的深眸。五兄弟中书卷气最浓、长得最为神气的就是王悦之,身量匀称而瘦削,眉俊目秀,嘴角显出一股执拗的坚毅,是个实实在在的美少年。难怪后来熟识他的诗人常任侠这么形容他:此君风度甚佳。

翩翩少年成长的家庭气氛是极其温馨的,因为父亲是米店的掌柜,家里不仅丰衣足食,还有足够的实力供给孩子们良好的教育。王悦之最早入读的是台中公学,在这里他有了人生初步的知识,精神层面的智慧也得到开启。事实上那个时候的王悦之,在天赋上就已经很令人惊异了,他各科成绩突出,在古典诗文与书画上尤其擅长,这使他在同学中始终鹤立鸡群。台中公学毕业后,他考入了台湾的最高学府——台湾总督府国语学校师范科,一心只管沉醉到他的文学与艺术的世界里去,因其成绩优异,毕业后的次年即1915年,他拿着获得的公费,赴日本留学去了。

王悦之是台湾第一批去日本学习西洋油画的。说起他的留学日本,还有另一层渊源。是他读书时曾逢日本亲王闲院宫到台湾游览,亲王是日本皇室的人,珍物、人杰可说见识得不少,但见到王悦之这般俊雅的人才,心中也难免一喜再喜,竟以玉匣赐予,以表夸赞。

那时的台湾,于《马关条约》之后已割让给日本,而殖民统治总是让人感到切肤之痛。王悦之对日本殖民文化自然也心存异议,但他懂得亲王的赏赐是对他的敬意,也就收下了这一份殊荣。决定去日本留学,是他在现实与学业上的选择,也是他在认知上的一种顺理成章。

王悦之初去日本时,最先进入的是十分有名的私人画塾川端学校,该校当时由东京美术学校的藤岛武二主持大局,这位著名的油画家后来与众多中国画家都建立过友谊,绘艺出色的王悦之,是他教过并留下深刻印象的少数中国留学生之一。王悦之到日本时,川端学校才刚刚增设了洋画部,由藤岛武二亲自执教,所以这位中国学生的聪敏令他一再侧目。未及一年,王悦之便被推荐考入更为严格的东京美术学校,在西洋画科进行深入的学习与训练,三年级时,他已升入藤岛武二的工作室学习。

在东京美术学校为期四年的学习中,王悦之的勤奋精进,异于常人的天赋,让他的老师与绘画同行惊叹再三。他的作品参加过各种的展览,甚至进入过最高规格的“帝展”。一个台湾画家能进入这种展览,对大多日本学生也是一件高不可攀的事。故展览一有他的作品挂出,其印象主义风格的自由奔放的笔触,浓烈明亮的色彩,总是引来一片低低的赞美声。

不过绘画只是王悦之的才能之一,他对文学的炽爱与对美术的赤诚是同等的程度。因之一俟东京美术学校毕业,他便直接考入了北京大学中文系进行深造,同时在北京美术学校任教,没有返回台湾。

王悦之学成之后直接奔向北京而没有回台谋职,与亲人团聚,这个转折看上去多多少少有点突兀。原来在绘画与文学之外,他还是个满腔热血的爱国青年。由于台湾早在1895年割让给了日本,因之在这位青年的感受与认识里,他的家国是破败的,寻求救国之道是高于自己的绘画与文学理想的。事实上,早在王悦之读书期间,他就萌动过放弃学业、追随孙中山参加国民革命的念头,他这么想也这么做了,曾一度离开学校专程到上海想拜见孙中山。孙中山未见到,却认识了接待他的另一个国民党政要、也是孙中山的助手王法勤。这位老同盟会员当初也是去日本留学,后弃学返家闹革命的,革命理想与革命现实之间的种种不易与深味,他是体会得很深的人,眼前这位一心想投身革命的有志青年,使他仿佛看到年轻时的自己,慨叹之情顿生。他对王悦之坦诚地道出了自己对革命的理解,提出由衷的建议,劝他一定要继续完成学业,这也是另一种意义上的革命的形式。

王法勤的坦诚相待与理解,令王悦之倾心感激。而王悦之的俊雅与才华,也令王法勤深感人才难得。也许他们彻夜长谈过,也许他们之间特别投缘,总之在这一次见面之后,王法勤便将王悦之收为了义子,王悦之也正式将原来的刘锦堂的名字,更为了王姓与“悦之”,“悦之”谐自己的名号“月芝”之意,也暗合“我愿意这般”之意。

革命情怀得到理解,个人情感得到接纳,王悦之安然地回到日本,于1921年以优异成绩完成了学业,随后即选择了前往北京,以侨生身份进入国立北京大学研究文学,并兼职国立北京美术专门学校,做了一名学生爱戴的美术教师。在他看来,只有在远离台湾的某处,他的爱国情怀才能落脚,这大概是摆脱日本殖民统治的最有效的行为了。他的一生,无论有多少挫败,对自己的国,始终保持了这样一份基本的朴素的情感。

到北京最初的头十年,自觉肩负艺术与革命双重使命的、志大而心高的青年王悦之,仿如获得新生一般。在传统学术思想氛围浓厚、新美术思潮又已春风拂来的北京,他结识了许多学界与美术界的同行朋友,又得到王法勤好友、北大图书馆馆长李大钊的照顾。到京次年,他即与留英回国的李毅士、留法回国的吴法鼎等同行创建了研究西画的团体“阿波罗美术研究会”,一起探讨如何融汇西方现代艺术于传统艺术中,又收授学生,将自己的艺术理想传播出去。

李毅士与吴法鼎都是人中的俊杰,才识渊博又见识广阔,且同样具有爱国的热诚。他们的存在使王悦之对自己的选择,充满了很不一般的踏实感。

这段时期,王悦之在研究古典文学之外,频频参与各种的美术活动,并参加其他重要的美术社团组织。他出任北大造型美术研究会导师,在王法勤的资助下创建私立北京美术学院,接受政府教育部的委派赴日本与台湾专门考察教育, 30年代末甚至受国立艺术院院长林风眠特邀,出任过杭州国立西湖艺术院西画系教授与日文讲师,再任私立京华美专校长与私立北平美术学院院长。……他是忙碌的,也是意气飞扬的。在他看来,融救国的伟大理想于自己的艺术生涯,将是他平生的最快意事。

在个人的绘画创作上,大约有近七八年的时间,他沉醉于西洋艺术与东方色彩如何融合的新形式中,并迈出过重要的探索之步。事实上,王悦之1930年代之前的作品风格都显现出一种明亮化与情感化的调子,色泽温暖,线条圆润柔美,充溢着一股甜蜜蜜的抒情气息。这既是他源自印象派绘画的非凡功底,也是他的现实生活与心境在画面上的直接反映。

原来王悦之在到北京两年之后,已经完成了人生中的成年大礼,与一位叫郭淑敏的女子结了婚,婚礼是在义父王法勤的主持下完成的,而新婚妻子的温婉明丽给了王悦之深深的幸福感。这是王悦之一生中少有的浪漫与安宁的日子,他的画面因之充溢着更多的才情与暖调,《镜台》、《摇椅》、《女像》等,描绘的都是生活的安详感,跃动着他一颗多情的心。

环境与人的变化,往往是在不知不觉之间。而一个人的容貌,则完全显现出他背后的经历,映出他内心的复杂情感。王悦之走出校门时,是一副俊美的学生模样,衣领雪白硬挺,黑发有精致的中分,俊眉轻扬,眼睛满含笑意。结婚时他已快而立之年了,英气的脸平添了神态上的庄重,却还带有几分的顽皮与忍俊不禁,于此时,他还像生活之外的人。待得再过些年,他似乎才真正走入生活了,戴了眼镜,理了寸头,唇上蓄了短短的胡须,开始着长衫,脸上有了些许的倦意,人的气质渐渐凝重起来。一看就是一位殚精竭虑的先生,一看就知他的内心蓄满了故事和一些说不出来的话。我们今天熟悉的那个自画像中的瘦削美髯公,与其说是他的画笔,不如说是生活把他慢慢变出来的。

在“阿波罗美术研究会”创建的次年,同行知己吴法鼎即于42岁英年早逝了,再过一年,另一位美术大才陈师曾也在47岁的盛年离开人世,王悦之头次感受到了生离死别的痛苦。从更重要的层面上来说,这些同行知己的离去,包括后来他的挚友、文学家刘半农的早逝,使他在精神上遭受了深切的孤单,造成了他生命后期在实质上缺乏支持的局面。

照王悦之对救国与艺术关系的理解,觉得应该是将艺术教育在全国推广开去,将艺术的内部结构充实到更加的完整,将艺术的外延扩展至工艺设计领域。这些伟大的宏图与艺术主张,他不止是在脑中去勾勒,而是以实际的行动去践行。力所不及的,也曾向政府提交万言方案。

不过艺术的推进,文化的自觉,永远是少部分有情怀有才能的人才会顾及的事。何况当时的中国危机深重,关乎国家艺术建设的事,似乎永远只能存在于理想主义的理想中,他注定要遭受挫折与忽视,这不是他个人面对的现实,与他相似的有志青年如上海的陈抱一、杭州的林风眠、北京的徐悲鸿,大都遭遇过类似的痛苦命运。

到了1930年代前后,早年才华异人的骄傲少年,对现实终于已有了清醒的认识。他的内心仍然拥有着对理想的赤诚,只是不再意气地用“二元论”去处理人生中的种种矛盾了。尽管他更多的时候在致力于艺术教育,但他的绘画在此时已有练达的笔力,人物慢慢偏重为写实的造型,画风亦从早期明亮的调子,变为了沉暗厚重的色彩,创作的主题也渐渐有了思乡的情绪,那是心中隐藏着的最复杂的情感。在一幅1930年代初完成的自画肖像中,我们可以清楚地看到他表达出的对现实的心绪:他的俊眉变成了竖眉,眉宇间似有愠色;曾经温润的眼眸,有了坚毅更带着质疑;他的嘴角是紧闭的,脸庞的轮廓是坚硬的;他的黑发黑须青衣,似乎是其艺术风格的一贯表现,但更为衬托他凌然的神情与独行的决心。

自1931年起,规模庞大且历时长久的军阀混战的到来,以及九一八事变激化的中日矛盾,令民众颠沛流离,四处逃难,大批难民拥来北京,王悦之的生活也因之处在最迫在眉睫的现实之中了,经济上的压力令他越加意识到心中关于艺术的理想,恐怕是永远不能实现了,他因之将目光更多地投入到身边的日常生活与个人的内心世界中去,画出了极为柔情的《燕子双飞图》、《七夕图》,表达内心苦闷的《芭蕉图》,以及十分有力量的《台湾遗民图》、《亡命日记》、《弃民图》等一批作品。在他写就的数卷《瑜瑕诗集》中,对他此时的种种困顿与感受,有更细致的描述与刻画。

如果我们将《燕子双飞图》这样的作品,理解为是王悦之个人情感上的翠堤春晓图,是在国难中守护他心中的爱情的价值,而爱情总是够不上更高的主题;《芭蕉图》在某种意义上描绘的只是他在入世与出世之间的彷徨心情,而个人在精神出路方面的思考往往也不足以构成宏大的主题叙事;那他在这段非常年月里绘出的亡命、遗民、弃民等等的主题,其闪光的才华与蕴含的现实主义的意义,真是由苦难来天成的神来之笔了。

从师承上来说,王悦之受到最深影响的是印象派的绘画,他也确实是第一个将印象绘画技法带到北平的画家。他的作品也本该光影绚烂,色彩纵横。但就我们今天看到的作品而言,除了他在杭州短暂教学的一年时间内,画过一些轻松写意的西湖水彩画,其余的油画,无论是以绢本施油彩,还是照正常的油画布来作画,绝大多数的作品既异于西方的印象主义,也异于传统的水墨写意,自然更少带有日本绘画的特征。或许是从根本上,他把这些特征以一种仅属于他的方式消解并融化在一起了。大胆平涂的沉暗色彩,石雕般的人物造型,毫无畏惧的黑线勾勒,使他的画面既冷静又炽热,是可以亲近的颟顸可爱,又是难以靠近的冷若冰霜。万般复杂的感受,令他的每一幅画面充满着难以言喻又引人入胜的魅力。对现代艺术了解越广、喜好越深的人,将越能通过他的画面感受到更为丰富的情感,加深着对他的理解与懂得。

对传统的中国人来说,仅好以黑色油彩来作画——此黑色区别于墨色,就该是最大的忌讳,何况他的线条还那么令人诧异。王悦之当时大概因此遭受过莫名的攻击与孤立。不过不少的艺术同行,都对王悦之表达过最为贴心与诚肯的理解。且不说徐悲鸿早年对他作品有过高评,认为他堪可将法国野兽派比下去。更有研究东方艺术史的常任侠懂得王悦之的心,认为他的画醇美酣畅,其生活里的君子风度,于他的画中处处有体现。这后一个诚恳的评价,曾使王悦之眼里沁出过泪花。

而曾被王悦之聘用为北平艺术科职业学校、后来成为美术教育家的王森然,对王悦之的理解该是同行中最为深切的。他曾在《记王悦之》一文中这样评价与铭记他的这位挚友:“先生……线描之超拔,墨色之韵致,盖完全脱离西画古典表现之气味,均而以现代主义自成一家之作也。尤在融汇西洋画法,反映当代现实生活方面,堪称先哲。”

爱一样事物,总是受难于此。

悦之先生在艺术的道路上,没能最后踩上更为清晰的脚印。他没有比当初的陈师曾活得更长,亦只比吴法鼎多活了两岁。他是走在生命的半道上,就忽然病殁了。是有一天他感到腹痛不止,遂去日华同仁医院就诊,被诊为急性盲肠炎,在进行手术救治中因身体过弱,而致心脏停止了跳动,时年44岁。

悦之先生离世后,他的妻子与他的孩子们经历的困苦与磨难,无法说尽。但即便如此,这一家人竟然不惜一切的代价,死死守护着王悦之的作品,在经历大半个世纪的战乱与内乱之后,让它们终于重见天日——总共41件作品,悉数捐赠给了中国美术馆。

在此,我们真要郑重地提到他的家人与后代。照悦之先生之意,他原是禁止孩子们沾染艺术的,因为他一生为此吃尽苦头。不过他天赋的基因还是在后辈的身上起了作用。我们今天能看见他的作品,就是他也从事了艺术工作的一个孩子,理解并珍爱了父亲的才华,将父亲介绍给这个世界的。

可见在很大的程度上,对亲人的惜爱,取决于后辈情感的浓度,更取决于其拥有的见识。仅有情感是无从表述一个人的满腔怀念的,唯有站在文化的高度,一个人对另一个人的思念,才会有如此沉稳恒久的耐力,有这么恰当的表达方式。

早在1929年,林风眠所主持的《世界画报》曾对王悦之有过一次采访。悦之先生在对话中如实地陈述过自己的想法,他认为艺术家在现世中是难以生存的,其一生的困苦与付出,或许要在数百年后方能得到回报。

悦之先生确实被他自己的预言说中了,他短暂的一生,几乎没有从他的大爱中获得他想得到的。他逃离亲人所致的孤单,他生命后期所面临的困窘,他因艺术之前卫所遭受的歧视,今天的我们已经再难感同身受。它们已如渐渐发白的照片那般淡化下去了。而他对家国之爱意,对艺术之虔诚,以及他光辉的人品,在其作品中愈加清晰地显现了出来。