基于绩效的数字教育资源优化配置机制创新*

2015-01-07杨文正熊才平游昊龙丁继红

□杨文正 熊才平 游昊龙 丁继红

基于绩效的数字教育资源优化配置机制创新*

□杨文正 熊才平 游昊龙 丁继红

数字教育资源是信息化教学不可或缺的要素,是教育信息化持续推进并取得成效的关键。然而,适合我国基础教育数字资源共建共享的有效机制尚未形成,基础教育数字资源建设过程中依然存在供给方式不合理、经费投入效益不高、资源质量较低和资源使用效率低下的问题。数字教育资源的共享应用过程实质上是一个资源优化配置的过程。资源优化配置绩效意味着对各种资源投入要素的合理组合,实现其功能和效用的最大化。从绩效改进视角来看,我国基础教育数字教育资源应从供给机制创新、投入效益提升、资源质量改进和使用效率提高四个维度优化配置过程机制。具体来讲,应将公共服务外包理念引入数字资源配置领域,设计优质数字资源服务外包供给机制;突破传统教育资源建设经费使用的“狭隘平均”和“一次性投入”思维局限,设计“资金分流”的基础教育数字资源动态投入机制;将数字资源使用积分作为购买支付手段,设计基于用户反馈的数字教育资源购买服务机制;将用户使用数字资源的累计积分作为拨付学校信息化建设费用的依据,设计数字教育资源用户激励机制,充分调动用户使用的内部和外在激励因素,激发用户持续使用的动力,实现优质数字教育资源效用最大化。

基础教育;数字教育资源;优化配置;绩效改进

一、问题提出

数字教育资源是经过数字化处理,能够运行于信息化教学环境的教育资源集合。区别于传统实体教育资源,数字教育资源具有内容丰富、组织表现形式多样、获取便捷、双向交互性和价值时效性强的特点。随着我国教育信息化水平的提升,数字教育资源已然成为信息化教学不可或缺的要素,是教育信息化持续有效推进并取得成效的关键。优质数字教育资源不仅体现信息化教学的优势,决定信息化教学预设目标的达成,而且还决定着信息化教学能否实现常态化、普遍化和规模化的应用。从《面向21世纪教育振兴行动计划》到《2006-2020年国家信息化发展战略》,再到《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》都提出了“加强优质教育资源开发与应用,促进优质教育资源普及共享”的要求。“中国数字教育2020行动计划”更是将优质数字教育资源建设与共享作为5项行动计划之首。《教育信息化十年发展规划(2011-2020年)》指出:“实现优质数字教育资源建设与共享是推进教育信息化的基础工程和关键环节。”

经历十多年教育信息化推进工作,我国教育信息化建设在认识观念、资金投入、具体措施上都有了巨大的变化。基础教育信息化取得了较大的成果,信息化基础设施初具规模,信息化管理水平明显提高,信息化在促进基础教育改革和教育质量提升方面效果已经体现。然而,基础教育数字资源的建设状况却不尽人意,优质数字教育资源匮乏的问题凸显,整体现状为:数字教育资源数量、种类繁多,但资源的可用性和重用性较差,真正有利于提高教学效果的优质资源少;多数资源是基于传统教学模式建设的(如文本、图片、简易电子书等),真正适用于信息化教学实际应用的资源(多媒体、具有交互性等)少;多数资源只适合于用户个体(个别课堂、个别学科、个别教师)的零散应用,符合新课程标准,系统规划、开发,适合普遍化使用的基础性数字资源少;优质数字教育资源的共享特性和规模效益未能得到有效发挥(王志刚,2014)。造成这一现状的主要原因是目前适合我国数字化教育资源共建共享的有效机制尚未形成,基础教育数字资源建设缺乏统一标准和技术规范,缺乏优质资源质量评价标准和优选准入机制,缺乏资源建设投入保障和使用激励机制。

在此背景下,诸多学者对我国数字教育资源的建设、共享与应用机制展开研究。周振军等(2007)从经济学角度将数字教育资源分为纯公共教育信息产品和准公共教育信息产品,提出数字教育资源“分类信息共享”机制。尹睿(2007)从数字教育资源的调控、资源管理、建设规范性、资源质量审核和评价、资源建设理念创新等方面构建区域内数字教育资源共建共享机制。熊才平等(2010)针对“校校建库”的弊端,提出“政府主导、企业开发、学校应用”的数字教育资源区域共建共享开发应用模式。范坤等(2012)提出理想的基础教育信息资源配置体系,认为其应具有调节、再生和优化功能,并对资源配置体系的管理、投资、整合、协调、竞争和激励机制进行探索。刘春年等(2012)运用生态学的系统观、平衡观、整体观和调控观来考察数字资源配置问题,从服务、用户和资源视角提出数字教育资源共享的基本模型。王民等(2013)构建了数字教育资源生态化建设与共享的理论体系框架,建立了数字教育资源的共建共享生态模型。钱冬明等(2013)从数字教育资源、共建共享主体、技术环境、动力机制对数字教育资源共建共享系统要素进行分析,提出数字教育资源共建共享分析框架、促进教育资源共建共享的技术环境和动力机制,对数字教育资源共建共享的可持续发展问题进行深入研究。可见,数字教育资源建设与共享的相关理论及实践已成为教育信息化领域的研究热点。

数字教育资源的共享应用过程实质上是一个资源优化配置的过程,即对有限的优质数字资源进行选择、匹配和重组,使其在教育教学各个领域合理分配和使用达到最佳状态,实现优质资源效用最大化。其根本目的是“为资源需求主体及其教学实践活动提供集成化的信息、知识和人力资源服务”(刘春年等,2012)。对于资源优化配置过程行为或效果的评判,人们通常在不同的语境下采用不同的术语来表达其所处的特定状态。在资源配置投入产出方面,通常采用“效率”来描述资源配置的成本最小化或产出最大化;从资源配置目标达成角度,采用“效果”来阐述资源配置行为与预期目标的符合程度;在资源配置的经济和社会影响层面,通常采用“效益”来反映其对个体或组织所产生的经济利益和良好的社会影响。管理学视角认为绩效是组织为实现一定目标而展现在不同层面上的有效输出,“绩效包含了效率、产品与服务质量,包含了节约、效率和效益”(A.普雷姆詹德,1995),这充分说明绩效涵盖了效率、效果和效益的含义。资源优化配置绩效意味着对各种资源投入要素的合理组合,实现其功能和效用的最大化。由此,本文采用内涵更加深刻的“绩效”来评价数字教育资源优化配置系统的运行状态和成效。针对我国基础教育数字资源配置过程中出现的有效运营模式缺乏、资金投入效益低下、优质资源匮乏和资源利用效率不高的问题,文章从绩效改进视角进行系统考察,从供给机制创新、投入效益提升、资源质量改进和使用效率提高四个维度对数字教育资源优化配置过程机制进行优化与重新设计。

二、供给机制创新:优质数字资源服务外包供给模式设计

目前,我国基础教育数字资源有效供给机制还未形成,供给过程中存在诸多不足:(1)供给主体不明确,生产主体单一化。政府对基础教育数字资源建设的责任意识不强,功利性建设明显,将更多的资金主要投放到效果及时、易于显现的硬件建设方面,很少将经费投入到见效慢、效果不明显的软件资源建设上。用户对优质资源的需求日益多样化,仅靠政府的单一生产已不能满足用户所需的数字资源产品和服务。(2)供给方式不灵活,政府与市场分离。当前基础教育数字资源较多采用教师自己开发的“自给自足”供给方式。这不仅耗费大量时间和精力,而且受技术和经费的限制,开发的数字资源往往质量低下,教学效果不理想。政府通常采用一次性开发或购买的方式,易使数字资源内容固化,不利于教学过程中资源的重组与创造,资源长时间得不到更新,很快“老化”而被淘汰。企业独立开发的数字资源往往缺乏相应的教学设计,与用户接触较少,很多产品在教学过程中使用效果不佳。(3)供给决策不透明,供给监管不到位。教育主管部门层层往下传达供给决策与资金指令安排,政府统一包办数字资源的投资、开发等过程,信息反馈主要局限于相关管理者之间。这不仅在很大程度上忽视了资源使用者的需求和反馈,淡化了数字资源供给的目的和效果,而且往往没有相应的监管制度加以约束,易疏于管理和监督。(4)资源建设缺规划,用户选择权力小。由于缺乏数字资源建设的系统设计和整体规划,容易出现资源重复建设、同质化严重问题,很多资源由于没有特色而得不到有效的共享与应用。资源建设与质量改进过程中,用户需求关注不高,用户参与不足,甚至完全被边缘化,大多数用户较少有自主选择权,只能被动接受。(5)经费划拨不合理,资金投入效益低。数字资源建设经费采用单向线性方式,形成数字资源供给的政府垄断和生产一元化的制度安排。数字教育资源资金投入普遍采用“综合定额+专项补助”的方式,没有将资金投入效益与用户需求和使用反馈挂钩,较难体现政府财政拨款的调节功能,投入效益难以保证。

相对于传统实体教育资源,数字教育资源最明显的区别是具有“自然禀赋”的共享特性。这一方面说明优质数字资源只有得到充分共享才能最大限度地发挥其效用;另一方面也说明同一优质数字资源可以同时被多个使用主体占有,用户之间不存在明显的竞争关系。这与公共物品评判的两个基本属性是相吻合的:一是受益的非排他性,二是消费的非竞争性(Samuelson,1954)。基础教育是向每个人提供最低限度知识、观点、社会准则和经验的教育,是“提高民族素质的奠基工程”。在我国现行的教育体制中,基础教育已经成为政府的一项基本公共服务,是一项由政府主导、惠及社会公众且满足社会教育共同需求的公益性服务。无论是从数字教育资源具有公共物品属性,还是基础教育作为我国政府的一项基本公共服务,都可以明确:基础教育数字资源应由政府来主导供给。即政府作为数字教育资源生产和使用经费的主要承担者,而不是资源的唯一生产者,应充分发挥用户、市场和社会的优势,保证基础教育数字资源供给质量。

从系统动力学的观点来看,资源使用主体多样化、个性化的学习需求满足是数字教育资源供给的内部动力;如何在资源建设资金提供者、资源生产者和使用者之间形成利益平衡,是其供给过程的外部动力;只有各动力主体及其相互之间形成合力,才能推动优质数字资源建设与共享的持续发展(祝智庭等,2012)。从价值链理论来看,数字教育资源供给过程是一个从资源产品设计、开发、共享到使用的增值过程,各个供给环节都充满了相应的价值增值节点,从而形成一个有机的价值链。从比较优势理论来看,优质数字资源是一个技术和资本密集型产品,知识、资本和技术相对丰裕的部门具有供给上的优势。随着用户对“异质性”数字资源需求的逐渐增加,政府不可能提供用户所需的所有资源产品和服务。为了有效提升基础教育数字资源供给的质量、效益和效能,供给过程中应将政府与市场两种手段有机结合起来,在基础教育数字资源供给中引入市场机制。这与《教育信息化十年发展规划(2011-2020年)》中所倡导的“政府引导、多方参与、共建共享”的优质数字教育资源开发应用合作机制是相符的。这不仅将政府购买公共服务的运营模式创新性地移植到基础教育数字资源供给过程中,而且在供给成本降低、供给效率提高和供给服务质量提升方面开辟了新的途径。

外包原意为企业将生产过程中一些非核心环节包给第三方组织来做的生产经营方式。公共服务外包是指政府为了利用外部优势资源,通过竞争机制实现公共利益最大化,将原先由自身承担的公共服务,委托给非营利组织或私人部门来完成的一种公共服务供给方式。基础教育数字资源外包供给作为公共服务社会化和市场化的一种新型运营模式,本质是将市场机制引入公共服务之中,打破政府在公共服务领域的垄断供给,将数字教育资源开发与供给分离,实现数字教育资源供给的多元化,间接地向公众提供更为优质的公共服务。其目的是充分利用和整合外部优秀资源,实现专业化分工,降低优质资源开发成本,发挥政府或企业的核心竞争力,提高数字资源的供给效率。基础教育数字资源外包供给来自于资源用户主体、技术和市场三个方面的动因:用户数量的递增和需求的多样化,强烈企盼得到优质快捷的服务,实时解决自己教学或学习中使用数字化资源的难题;信息技术的发展为数字教育资源共享跨越时空障碍提供技术支持,使其可以无限地延伸到任何时间,扩展到任何地方;市场环境的变迁导致政府垄断供给数字教育资源的方式受到冲击,需要向外部寻求优势力量,采用多元化的供给方式来满足用户对优质数字教育资源的多样化需求。本文融合公共服务外包理念,设计“应用驱动、政府主导、企业开发、主动服务”优质数字资源服务外包供给模式(见图1)。

图1 优质数字资源服务外包供给模式

图1中实箭头表示资金流,虚箭头表示信息流。由此可见,基础教育数字资源供给主要包括三个系统:学校是数字资源的使用主体,政府是数字资源建设经费的提供者和资源规划的决策者,企业是数字资源开发和技术服务的提供者,三者围绕资源质量和利用效率而展开合作。数字教育资源外包供给重在实现“用户参与、政府决策、企业服务”三者联动的价值链增值效应,形成“低成本、高收益、高质量、高效率”的多重优势:基础教育数字资源供给主体更明确,开发主体多元化;政府供给与市场供给手段相结合,供给方式更灵活;数字资源建设经费投入更合理,资金投入效益更高;数字资源供给决策更科学,供给过程更透明;数字资源建设有规划,用户参与建设过程中,资源需求更易于得到满足。该模式改变了当前基础教育数字资源配置结构:将资源质量和使用效率置于首位,更加强调资源建设资金的投入效益;将资金提供者与生产者分离,资金保障与外包决策的政府角色定位更加明确;企业由单一产品的开发转向多元服务的提供;产品开发采用以用户为中心的自下而上形式,用户的需求和反馈得到外包服务商的及时满足与互动;政府决策由单一固定模式转向社会公众参与的互动模式;供给由单一垄断的政府供给模式转向多元竞争的市场供给模式。在整个运行供给过程中,政府、企业、学校、用户分别扮演不同的角色,起着不同的作用,构成了一个有机整体。数字教育资源服务外包供给模式将数字资源使用者、资金提供者和资源开发者有机结合,达到基础教育数字资源建设、管理、评价、整合、共享和应用各服务环节的协调与可持续发展,为寻求学校独立自主开发,企业规模开发和政府出资建设三者之间的跨界与合作提出新的思路。

三、投入效益提升:“资金分流”的数字教育资源动态投入机制设计

与实体教育资源一样,数字教育资源的设计、开发、共享和使用的整个过程都要耗费各种物质、材料和服务劳动量的成本。数字教育资源的总拥有成本包括资源配置过程中的生产成本、获取成本、利用成本和服务成本。数字教育资源的配置效益就是取得尽可能大的产出而最大化地减少经济投入,具体包括:数字教育资源建设经费的投入产出关系;资源建设要以用户需求为导向,也就是说产出的数字资源数量、结构和质量都要符合使用者的需要。数字教育资源的配置效益提升不但要改善资源的结构、增加资源数量,而且更要提高资源质量,真正满足广大师生的实际教学需要。数字教育资源建设具有经费投入大、时间周期长的特点。对教育信息资源的投资并不是在一个固定的时间段内一次性就能达到目的,而必须根据技术进步、管理水平和需求变化进行延续的投资。

经费投入不足与效益低下并存是当前我国基础教育数字资源配置过程中突出的问题。在教育信息化持续推进的过程中,政府每年都在加大投入力度,但具体到数字教育资源建设经费的数额相对较少。我国基础教育信息化建设经费大部分是由教育管理部门根据年度预算层层下拨,资金下拨的很大份额是以数字化基础设施建设或配置硬件设备形式存在,学校用于数字教育资源建设和使用的可支配货币化资金非常有限。并且,这种行政化的财政拨款方式通常是“一次性”的,即教育主管部门投入的资金是一次性的拨款,且一次性将资金分配完毕。这易造成数字教育资源建设与应用过程中的人力成本,后续培训、使用、管理、维护所需的费用缺乏,导致资源二次质量改进难以到位。随着时间的推移和技术的不断发展,数字教育资源的知识“老化”难以避免。数字教育资源建设经费投入效益低下的原因主要有:一是数字教育资源配置成本收益观念淡薄。我国基础教育多数是公益性的事业单位,属于非营利机构,投入具有计划性。数字资源建设没有成本核算和相应的竞争机制,教育主管部门和学校领导往往缺乏对数字教育资源建设的成本管理和收益分析观念。二是受狭隘平均主义的影响,将有限的资金分散到辖区各个学校,造成资金分散,盲目投资。这种按学生人数平均购买数字资源而忽略用户实际需求和资源使用的投资策略,最终导致数字资源配置难以形成规模效益。三是投资结构不合理,缺乏相应的效益评价体系,造成监管不到位。数字教育资源建设经费投入与管理是一个复杂系统,应建立相应的评估模型,设计合理的资源投入效益测评体系,寻找最优的投入方案和应用模式。详细研究资源建设的投资结构与发展规划,形成科学化、精细化管理机制,增强经费配置的科学性。

从经济学的角度,数字教育资源的建设具有边际收益递增规律和规模经济效益特征。知识与技术性的投入作为数字资源的核心“生产要素”,相对于其他物质性要素的固定投入,其所占的比例很高。数字资源的共享特性,保证知识和技术性要素的投入不会在使用过程中被“消耗”,反而会产生新的价值。数字教育资源的使用是一种经验积累和再次开发的过程,在多次使用过程中成本逐级递减,从而带来收益的递增,即具有边际成本不断下降或趋近于零而边际收益不断增加的规律。数字教育资源这种固定成本较高而可变成本很低的特点决定其开发的规模经济效应较为明显。其原因主要有:一是带来生产劳动的专业化。即使数字教育资源具有很强的异质性,不具重复生产的特点,但资源产品开发所需要的技术、人力和资金等共同要素同样具有规模经济的效应。长期从事数字资源开发的企业都要积极改进技术,扩充高素质人才,才能具有开发高质量数字资源的优势。二是产生经验曲线效应。数字资源开发产量越高,生产越有经验,生产成本下降,产品更加完善,并且在一种产品上得来的经验可以用于类似技术产品的生产。

数字教育资源的投入效益由资源开发、共享、利用以及环境的协调程度共同决定。数字教育资源的开发效益主要包括资源质量和技术服务两个部分。数字资源产品和服务既可以通过自主提供,也可以通过购买或引进外部优质资源和服务的方式实现。共享利用效益是指如何组织才能使有限优质资源充分利用,发挥其最大效用,主要由数字资源的利用效率和效果决定。数字教育资源的投入效益还取决于资源优化配置环境是否协调。良好的资源共享环境、使用氛围可以极大地调动用户使用积极性,激发所有参与数字教育资源配置主体的优化意识,甚至会把资源优化配置意识融入到资源建设过程的社会文化中,达到开发、管理、人文各方面的高度协同。如何提高数字教育资源有限投入的效益,进而提高优质数字资源的利用效率,关键在于经费的投入策略。即在不改变数字教育资源建设投入总量的前提条件下,通过改变资金的分配策略,来提高资金配置效益。某种程度上,数字教育资源的优化使用是其配置效益的最终评判尺度,用户能否积极使用资源及其使用效果,主要取决于资源质量和信息化教学环境两个方面。因此,基础教育数字资源建设经费的配置效益就要在资源开发与信息化环境建设经费之间建立动态平衡关系,实现数字资源质量持续改进,信息化使用环境稳步提升和建设经费投入效益显著增强。本文充分考虑用户对数字资源的多元需求,关注资源使用反馈与质量改进的过程,将资金使用效益和用户需求挂钩,突破数字教育资源建设资金使用上“狭隘平均”和“一次性投入”的线性思维模式,设计“资金分流”的数字教育资源动态投入机制(见图2),凸显数字教育资源建设经费绩效拨款新思路。

图2 数字教育资源建设经费动态投入机制

“资金分流”的数字教育资源动态投入机制采用经费集中调配使用的方式,将数字资源年度建设总经费分成资源开发和资源使用两部分。资源开发经费主要用于购买专业级的优质数字资源和后续资源质量改进服务,资源使用经费主要用于学校信息化教学环境,激励用户主动使用优质数字资源两个方面。建设经费的划拨比例由数字资源的使用效率决定,对经费分配比例进行动态调整,实现“资源质量-用户使用”之间的良性循环。动态投入机制将数字资源质量作为“吸引子”,用户使用激励作为外在推动力量,形成内外结合的“推拉”机制来提高数字资源的使用效率。在数字资源购买方面,用户对资源的使用反馈,很大程度上影响该资源的开发效益。企业为了在市场竞争中获得更多收益,必然要积极改进资源质量,提升服务水平。在资源使用方面,资源的利用率和用户的评价效果,决定学校所获得的环境建设经费,这就无形中促使学校通过各种措施提高用户使用资源的积极性。数字资源建设经费的合理比例,可以改善信息化环境建设,提高用户使用资源技能水平,刺激用户使用资源的积极性。决策者只需要根据地区教育信息化发展的不同阶段和投资倾向,来动态调整投入分配系数或对其进行适时合理的修正,就可以预测未来经费投入的偏向。以此实现数字教育资源配置从单一的政府计划转变为以市场配置为主、政府调控为辅的混合配置方式;从数字资源独立开发、独立使用转变为关注开发、使用和改善之间的循环过程;从一次性资源购买转变为购买与使用挂钩且由资源使用率来决定订购策略;从数字教育资源建设经费的静态投入转变为动态调整优化,巧妙解决优质数字教育资源建设与使用相分离的问题,最终实现数字教育资源建设经费的最大化效益。

四、资源质量改进:基于用户反馈的数字教育资源购买服务机制设计

质量是“一组固有特性满足要求的程度”(李怀林,2001),经典管理学中质量定义是“产品或服务达到预期要求并满足顾客期望的能力”(斯蒂芬· P·罗宾斯等,2012)。依此,可以将数字教育资源质量理解为在使用过程中满足用户需求的程度,通常包含使用要求和满足程度两个方面。使用要求主要指数字教育资源产品本身的科学性、教育性、艺术性、技术性和经济性等规范要求;满足程度是指数字教育资源在使用过程中满足使用主体需求的能力。优质数字教育资源就是根据不同的使用主体、使用环境、技术进步和社会发展而持续更新、改进和丰富,最大程度满足用户需求,让用户在实际使用过程中满意的优良信息产品。在教育信息化推进过程中,我国在基础教育数字资源方面已经建成“国家基础教育资源网”、“K12中国中小学教育教学网”和“农村中小学现代远程教育资源”等诸多资源网,数字教育资源的种类和数量得到迅猛增加。然而,数字教育资源的种类繁多和数量充裕并不代表用户对其质量的满意,真正满足用户需求的优质数字教育资源仍然不足。

纵观基础教育数字资源质量低下的种种表现:数量庞杂、缺乏规划;内容陈旧、更新不足;管理缺失,组织无序;偏离使用主体需求,可用性差等问题。基础教育优质数字资源匮乏的原因既有建设运营实践过程中有效质量监管机制的不完善,也有人们对数字资源建设的认识偏差。较为突出的主要集中在数字资源建设过程中的三个方面:“重物轻人”、“重硬轻软”和“重量轻质”。“重物轻人”是指数字教育资源建设在资金投入上片面重视物的投资,轻视人的投资;在管理上重视以物为中心的管理,轻视人的管理。“重硬轻软”是指在基础教育信息化建设过程中,很多学校将大部分信息化建设资金投入到硬件设施上,很少考虑数字软件资源建设和师生信息技能的培养问题。“重量轻质”表现最为突出的是一味追求数字资源数量,低水平重复建设严重等问题。其他原因还有功利化的数字资源开发,没有提高数字资源质量的精品意识,没有充分认识到数字资源存在非同质化的特性,没有统一的资源建设规范和质量评估与准入机制等。数字资源建设除了保证资源的“量”外,更应该重视“人”的因素;不仅要着眼于“物”的静态资源库建设,更要重视“人”的动态“流”的建设(贾靖林等,2009)。要实现数字资源优化配置的可持续性,一个关键的转变就是从“物”的发展到“人”的发展。数字资源建设只能是集约型的,而不是粗放型的;只能是内涵型的,而不是外延型的。

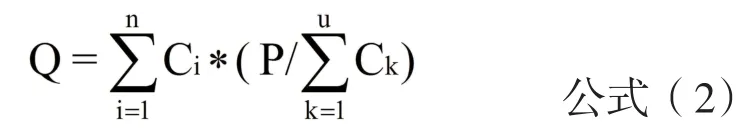

建设什么样的数字教育资源,如何建设资源,不仅要符合学习者知识水平、认知特点和认识规律,而且要开发出设计巧妙、立意新颖、构思独特的个性化资源。现代学习理念认为,学习是开放灵活的,是泛在终身和个性化的,是情境化知识的社会协商和建构过程。数字教育资源不能是固定不变的静态化资源,而应是以某一知识或问题展开的模块化、动态的信息集成单元;数字资源建设不仅要为学习者提供优质教育资源,而且要为其构建真实的学习情境和畅通的交流互动环境;资源建设要尊重学习者个性差异,注重开发那些有利于学习者个体潜能挖掘与个性发展的资源。云计算技术所具有的资源配置动态化、需求服务自助化、服务可计量化、资源的透明化等特征为数字资源的共享使用和支付购买提供了“按需服务”的全新思路。由此,为了消除长期存在的基础教育数字资源建设中资源泛滥、质量低下的积弊,本文设计“用户反馈、按需付费”的数字资源购买服务机制:基础教育数字资源由企业开发,政府采用购买服务的方式向企业购买优质资源,将数字资源使用累计积分作为支付结算手段,并按服务等级协议和“即用即付费”原则,按需动态地通过网络向用户提供个性化的数字资源服务。基于用户反馈的数字教育资源购买服务计量模型为:

公式(1)中,M为一定购买结算周期内政府部门向数字资源开发企业支付的数字资源订购费用;F为结算周期内政府投入购买数字教育资源的总金额;C为购买结算周期内单一数字资源的累计使用积分值;P为根据某一数字资源的实际使用情况,政府与企业共同协调后对资源订购费用的调控参数值;n为一定时期内政府购买使用的数字资源总数;k为结算周期内某一企业提供使用的数字资源总数量。在结算周期内,政府购买数字资源种类和数量、政府年度投入数字资源建设资金预算相对不变的情况下,单一数字资源的购买价格就取决于该资源被用户累计使用后的积分值、积分兑换比率和相应的资源价格调控参数。一定时期内数字资源的使用累计积分反映用户对数字资源的使用动态,体现其满足用户需求的程度,是数字资源质量的综合体现。

“用户反馈、按需付费”的数字资源购买机制,突破以往教师为主开发数字资源的建设思路,政府通过招投标或委托开发的形式,向教育软件公司购买数字资源和服务,提升数字资源质量,催生数字资源建设的市场商业化运营服务。其中,“用户反馈”既体现了数字资源的设计与开发要立足于用户的需求和使用偏好,又要在资源使用的整个过程中依据用户提出的不足、修改建议对资源质量及时改进。而且,要根据区域的整体使用状况来评价数字资源的质量,根据资源使用效果的反馈来支付相应的购买费用,修订购买计划。“按需付费”则根据资源购买结算周期内某一资源的累计使用情况来支付相应的资源服务费用,单一资源的累计积分值越高,所支付的费用越高。某一软件开发企业提供的所有资源使用累计的总和越高,企业获益就相对较高,驱动企业改进资源质量和服务的积极性。基于用户反馈的数字教育资源购买服务机制将资源使用的累计积分作为衡量其质量好坏的评价尺度,带来资源建设和管理理念的变革:运用经济手段调控数字教育资源开发质量,产生数字资源建设的商业化市场运营服务新模式;解决“企业独立开发的数字资源好看不好用,教师自主开发数字资源不好看也不实用”的难题,从源头上保证数字教育资源质量;用户的使用反馈决定数字资源的购买支付费率,促使企业对数字资源进行持续改进,服务水平提升,达到数字资源质量的进化;用户根据自己的需求选择合适的数字资源,有可能真正实现“按需付费”,享受优质数字资源的个性化服务。

五、使用效率提高:基于使用积分的数字教育资源用户激励机制设计

数字教育资源具有多大的价值,是否具有实用性,最终都会在实际教学运用中体现出来。数字教育资源的优质性是由用户来最终评判的,用户的高效使用是数字教育资源建设与共享的目标与归宿。像其他实体教育资源一样,在技术条件一定的条件下,任何数字资源的总效用存在一个最大的极限值,在资源使用过程中,用户会体验到总效用的一部分。资源的总效用会随着其共享和使用次数的增多而逐渐衰减,直至被“磨损”殆尽,总效用值趋于零。数字教育资源还具有使用方向的可选择性和较强的使用时效性:相同资源可以在不同的使用环境,作用于不同的使用对象,产生不同的效果。用户根据自己的使用意图对数字资源的使用方向做出选择,体现其具有较强的渗透性。随着时间推移、社会变迁和技术更新,用户需求的转向和资源建设标准的提升等外在因素的变化,多数资源的信息内容会因过时而失效。数字教育资源的总效用往往得不到及时、全面的挖掘,未能充分发挥其效用就被淘汰。优质数字资源的使用效率宏观上表现为一个区域如何组织并使用有限的资源,使之发挥最大效用,产出最大使用效益。微观上则具体指如何让每一种优质数字资源充分、及时、有效地分配到最适宜的使用方向上。

在基础教育信息化推进过程中,人们长期偏向于数字资源的建设与共享,而对用户使用资源的特征和使用过程行为的分析较少。没有根据用户使用资源所表现出来的偏好对使用群体进行细分,没有对其在使用过程中的参与度、灵活性及交流互动给予即时的反馈,没有对其使用后的满足率、满意度和用户建议进行充分的关注。较为明显的表现为数字教育资源建设过程中的“重建轻用”和“重教轻学”两种倾向。“重建轻用”是指在数字教育资源开发时用户参与设计不够,在资源建成后,较少关注资源的实用性,缺乏深入的应用效果追踪研究。“重教轻学”是指当前建设的数字教育资源中面向学生“学”的少,面向教师“教”的多,数字资源的使用更多地在于“促教”,而非“助学”。究其原因,一是数字资源建设存在“技术导向”的认识误区:只是将传统教学内容简单数字化,资源缺乏精度,没有对隐性数字资源进行挖掘和利用,较少体现学科创新的理念;二是在信息化教学中“以学生为中心”的教学理念贯彻不透,“强教弱学”局面依然存在,学生主体地位仍然不突出;三是用户主动运用数字资源的意识不强,使用技能水平普遍较低;四是使用成本(包括经济、时间、机会和智力成本等)较高,没有形成浓厚的数字资源使用氛围;五是缺乏用户对数字资源使用的督导和管理,缺乏使用数字资源的保障机制和刺激使用动机的激励措施。

从消费心理的角度,数字教育资源的建设和使用就是产品生产和销售的过程。用户使用数字资源实质上是一种“消费”的行为过程,是满足用户信息需求的过程。用户试图运用数字资源取得更佳的教学或学习效果,产生对数字资源强烈需求的刺激并形成相应的使用动力。在需求动机的驱使下,充分利用信息技术搜集各种资源,通过选择和加工处理,将其整合到相应的教学过程中。数字资源的使用效果和体验直接决定用户是否再次使用这一数字资源,使用过程中所提出的建议成为资源二次改进的重要依据。用户动机是用户持续使用数字资源的决定性因素,既有来自师生主动提升教学质量和实现自我价值的内在需求,也有来自外部驱动的激发因素。基于用户使用数字资源的消费心理,既要加大优质数字资源的开发,为用户提供个性化优质资源和服务,满足其数字资源使用的内在动机;也要对用户给予相应的外部激励,以激发和保持用户持续使用数字资源的积极性。

从管理学角度讲,激励意指“对人的各种需要予以不同程度的限制,以引起他们心理状态的变化,以达到激发动机、引起行为的目的,并通过对动机的强化,对行为加以调控和调节”(丹尼尔·A.雷恩,2000)。一定程度上,数字资源使用效率提升就是如何调动广大用户使用积极性的问题,是激励问题。有必要为了探索数字教育资源用户使用的有效激励手段,改善信息化使用环境,充分调动用户使用优质数字资源的积极性,提升资源使用效率,与“资金分流”的数字教育资源动态投入机制相匹配。文章以用户使用累计积分为切入点,设计优质数字教育资源用户激励策略计量模型:

公式(2)中,Q为辖区内某一学校在结算周期内所获得的数字资源使用经费额度;C为学校内单一用户的使用累计积分值;P为结算周期内区域教育主管部门划拨的数字教育资源使用经费总金额;n为辖区某一学校的用户数量;u为区域内使用数字资源的用户总人数。基于使用积分的数字教育资源用户激励机制设计思路是:教育主管部门先按一定标准给辖区用户配送数字资源使用电子积分卡,用户凭卡使用数字资源,“消费”用户积分,使用过程中产生单一用户累计使用积分;教育主管部门在结算周期内统计辖区所有用户产生的累计积分值,结合数字资源使用投入经费总额,计算出用户积分的兑换率;学校统计本单位用户的使用积分总和,依据用户使用积分兑换率向教育主管部门兑换相应的资源使用费用,并将其用于本校的信息化环境建设、资源使用培训服务和用户使用激励。

基于使用积分的数字教育资源用户激励机制改变以学校学生数量来平均分配使用经费的线性思维,以用户为中心,以资源充分使用程度决定经费的最终使用方向。一定时期内,辖区每一用户使用资源的频率不同,所产生的用户累计积分也不相同,最终导致辖区内各学校所换取的资源使用经费也不尽相同。学校所获得的资源使用激励经费不再是根据人数多寡来平均划拨,而是由学校内用户实际使用数字资源后的累计积分来决定。用户使用数字资源越积极,产生的积分值越高,学校获得的使用激励经费越多,信息化教学环境改善、用户使用技能培训和使用激励刺激的费用越多,从而形成“多用多获益、少用少获益甚至不获益”的资源使用激励良性循环。一方面实现动态监控学校对信息化教学环境的改善和组织推广数字教育资源使用的力度,准确把握辖区数字教育资源的潜在用户和对数字资源的使用潜力。另一方面,通过探索数字资源有效利用的影响因素,分析数字教育资源的用户动机和决策行为,提出数字教育资源使用满足率、认可度和满意度的优化策略,切实改进优质数字资源的使用效率。这样,可以极大地调动用户使用优质数字资源的内部动机和外在激励因素,有效驱动用户使用数字资源的积极性,实现优质数字资源的用户数量、信息化环境和经费投入效益的良性循环发展,最终受益的是积极使用数字教育资源的广大师生,进而提升学校的整体教学质量。

[1][美]A.普雷姆詹德(1995).公共支出管理[M].王卫星等.北京:中国金融出版社:193.

[2][美]丹尼尔·A.雷恩(2000).管理思想的演变[M].李柱流等.北京:中国社会科学出版社:147

[3][美]斯蒂芬·P·罗宾斯,玛丽·库尔特(2012).管理学[M].李原,孙健敏,黄小勇.北京:中国人民大学出版社:518.

[4]范坤,王学东(2012).基础教育信息资源配置体系研究[J].情报科学,(1):34-39.

[5]贾靖林,林文婷,熊才平等(2009).教育信息资源建设:文化的启示[J].现代教育技术,(7):16-18.

[6]李怀林(2001).2000版ISO9000质量管理体系建立与实施[M].北京:学苑出版社:13.

[7]刘春年,黄弋芸(2012).信息生态视域下教育信息资源共享的多维视角[J].图书馆理论与实践,(2):24-27.

[8]钱冬明,管珏琪,祝智庭(2013).数字教育资源共建共享的系统分析框架研究[J].电化教育研究,(7):53-58.

[9]王民,顾小清,赵春(2013).数字教育资源建设的生态化视角及技术架构[J].开放教育研究,(2):102-107.

[10]王志刚(2014).优质数字教育资源:学与教变革的基础[J].中国电化教育,(11):7-9.

[11]熊才平,朱爱芝,黄萍萍(2010).教育信息资源“区域共建共享”开发应用模式研究[J].开放教育研究,(1):40-44.

[12]尹睿(2007).区域基础教育信息资源共建共享机制的研究[J].中国电化教育,(9):48-51.

[13]周振军,边晓娜,贾永江(2007).教育信息资源分类共享机制的研究[J].电化教育研究,(10):24-27.

[14]祝智庭,许哲,刘名卓(2012).数字化教育资源建设新动向与动力机制分析[J].中国电化教育,(2):1-5.

[15]Samuelson,P.A.(1954).The Pure Theory of Public Expenditure[J].ReviewofEconomics&Statistics,36(4):387-398.

Study on the Mechanism Innovation of Digital Education Resources Optimal Allocation Based on Performance

Yang Wenzheng,Xiong Caiping,You Haolong,Ding Jihong

Digital education resources are indispensable for the informatization teaching.It is the key to the success in the process of education informatization.However,a suitable mechanism of digital educational resources' co-constructing and sharing for our country's elementary education has not yet formed.And there are some problems during the process of digital resources construction for elementary education,such as the low flexibility of supply mode, low benefit of financial investment,low quality of resources and low efficiency of resource utilization,etc.Actually,the sharing and application of digital education resources is essentially a process of the resources optimal allocation.The optimal allocation of resources refers to the reasonable combination of various input elements,to realizes the maximum function and utility of them.From the perspective of performance improvement,the allocation mechanism of digital resources in our country's elementary education should be optimized from four dimensions,including the supply mechanism innovation,input benefits promotion,resource quality improvement,and use efficiency improvement.In detail, firstly,the concept of public service outsourcing should be introduced to the field of digital resources allocation,so as to design the service outsourcing supply mechanism for high-quality digital education resources.Secondly,in order to break through the traditional thinking of"absolute average"and"disposable investment"in terms of the use of construction funds for education resources,the study proposes a new dynamic input mechanism of"funds distribution"for digital education resources construction.Thirdly,making cumulating the scores of digital resources usage as the basis of settle accounts,the study proposes a new purchase service mechanism of digital education resources based on"users' feedback".Finally,allocating every school's informatization fund according to the accumulated credits of resources usage, the study designs an incentive mechanism for digital education resources'users.The inner and outward incentive factors of using resources can be aroused fully,which can motivate users to use constantly.Therefore,it will achieve utility maximization of high-quality digital educational resources.

Basic Education;Digital Education Resources;Optimal Allocation;Performance Improvement

G434

A

1009-5195(2015)06-0036-10 doi10.3969/j.issn.1009-5195.2015.06.005

全国教育科学“十二五”规划2012年度教育部青年专项课题“教育信息资源配置绩效的系统动力学分析研究”(ECA120339)。

杨文正,博士,讲师,云南师范大学信息学院(云南昆明 650500);熊才平,博士,教授,博士生导师,华中师范大学教育信息技术学院(湖北武汉 430079);游昊龙,讲师,云南师范大学信息学院(云南昆明 650500);丁继红,博士研究生,讲师,华中师范大学教育信息技术学院(湖北武汉 430079)。

2015-07-31责任编辑 汪 燕