从生态翻译学视角论古诗英译中的“三维”转换

2015-01-05宁济沅

宁济沅

(韶关学院 外语学院,广东 韶关 512005)

引 言

对中国古诗英译展开研究的历史由来已久。研究伊始,主要是些从事古诗英译的翻译工作者,他们往往将自己的翻译体会或心得形成文字,给予刊发。之后逐渐出现了对古诗英译展开研究的众多学者,有高校教师、高校学生(主要是硕士和博士生)、以及研究所的研究人员等等。他们的研究成果主要表现为期刊论文,优秀硕、博论文,以及专著和编著等等。

以往学者们所做的研究推动了古诗英译工作的发展,形成了五彩缤纷的古诗英译理论与实践。但是他们的研究主要停留在从语言学、美学和文化学的角度去探析古诗的英译,很少有从生态翻译学的角度去探析。鉴于此,本文拟运用生态翻译学所主张的“三维”转换理论来探析古诗英译的方法。

一、生态翻译学中的“三维”转换

生态翻译学并不是一个独立的学科门类,而是胡庚申先生2008年在他先前所做的探索性研究——《翻译适应选择论》[1]的基础上提出的一个有关译学研究的生态学视角或生态学途径。生态翻译学可以理解为一种生态学途径的翻译研究,抑或生态学视角的翻译研究[2]

“三维”转换是生态翻译学的方法论,即“在‘多维度适应与适应性选择’的原则之下,相对地集中于语言维、文化维和交际维的适应性选择转换。”[1]133其中的“语言维”是指译者在语言形式方面的适应性选择转换,并且这种转换又是在不同方面、不同层次上进行的。“文化维”是指译者“在翻译过程中要有文化意识,认识到翻译是跨越语言、跨越文化的交流过程,注意克服由于文化差异造成的障碍,以保证信息交流的顺利实现。”[1]137“交际维”是指译者在关注语言形式和文化内涵的转换之外,还应把“选择转换的侧重点放在交际的层面上,关注原文中的交际意图是否在译文中得以体现。”[1]138事实上,在具体的翻译过程中,“三维”转换往往是同时进行、不可分割的,又是相互交织、互联互动的。但这密不可分的关系并不否认其中某一维度有时会在翻译过程中特别凸显的情形。

二、古诗英译中的“语言”维

翻译首先表现为语言形式上的转换,古诗英译亦如此。译者首先应遵循原语和译语的语言规范,并做出词汇、句法和诗章等层面上的适应性选择。其中最能体现古诗英译“语言”维的是译者如何再现原诗的语言风格。这主要彰显在译者对时态、人称、引语等方面的处理上。

1.时态方面

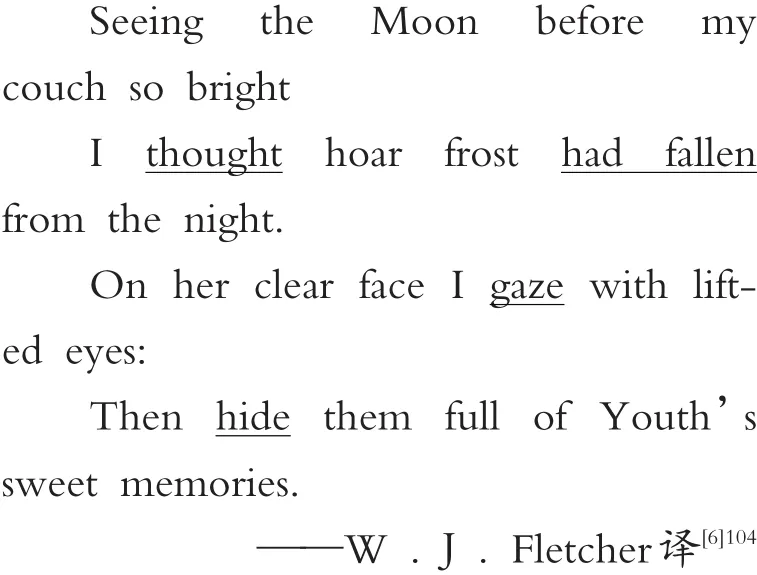

将古诗翻译成英语时,势必会碰到时态的选择问题。如果诗行中有明确能表明具体时态的词语,那就理应采用相应的英语时态来翻译,这是对译者时态选择的限制。例1(例中下划线均为笔者所添加,下同):

如果整首诗表现的是诗人一时一地的个人体验,那么译者可以采用相应的一般过去时来翻译,以期再现诗人当时的个人经历。但是我国译者比较喜欢使用一般现在时来翻译,这样就把诗人当时一时一地的体验变成了普遍而恒常的经验,更能“使诗行呈现出一种不拘泥于一时一地的朦胧美”[4]48,不仅给读者留下了想象的空间,还能“使个人的经验成为具有普遍性的情景”[5]247和“容许诗人客观地呈现主观的经验”[5]250。试以李白《静夜思》的英译为例。例2:

如果整首诗表现的是诗人过去的个人体验,译者也可以采用一般过去式和历史现在时的交错使用。一般是先用一般过去时,然后才用一般现在时,这种历史现在时的使用主要是创造一种栩栩如生的情景,更加真实和生动地再现当时的情景。[8]167-169试以例2的另一英译本为例。

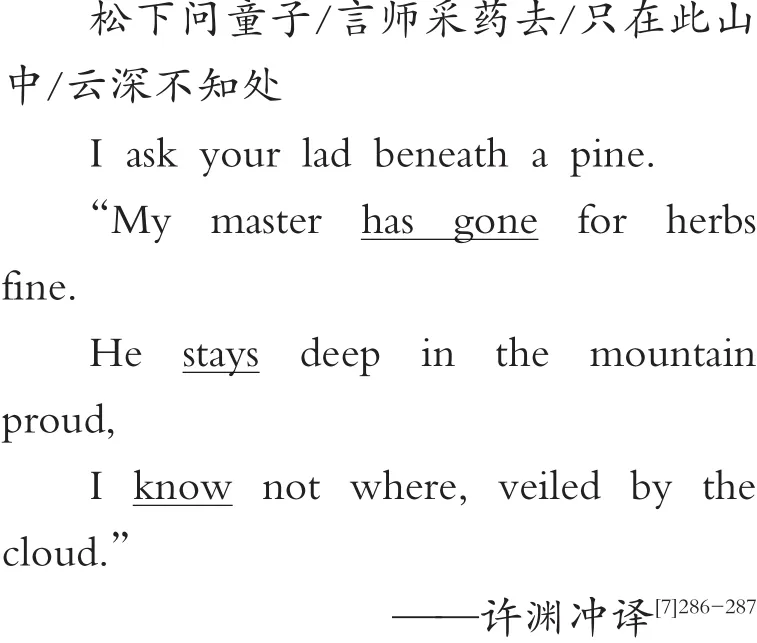

此外,如果古诗中含有引语,则“引语中动词的时态是根据意义的表达来选择的,它不受叙述部分的时态的限制”[8]167。试以贾岛《寻隐者不遇》的英译为例。例3:

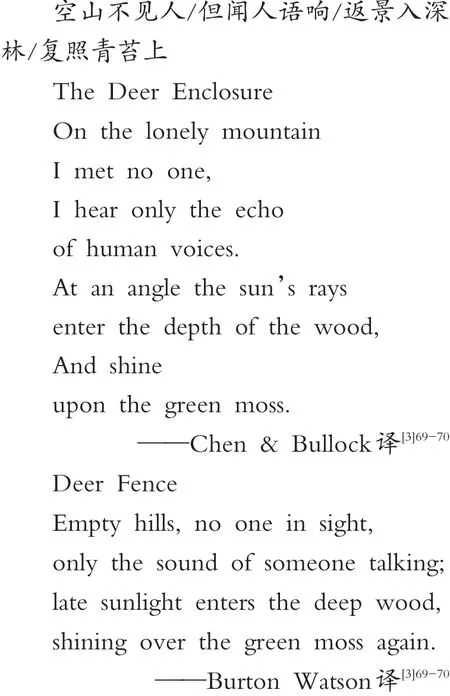

2.人称方面

中国古诗简练含蓄,很少使用,甚至不用人称代词,往往将想象和再创造的空间留给了读者[4]50,把诗人一时一地的体验变成了普遍的经验。这既是古诗的显著特点,又是古诗的魅力,让读者耐人寻味。正如叶维廉所言,古诗“没有用‘她’或‘我’这类的字,有一个特色,那便是让读者保持着一种客观与主观同时互对互换的模棱性”[5]29,“避免了人称代名词的插入,非但能将情境普遍化,并容许诗人客观地(但不是分析性的)呈现主观的经验。”[5]250

然而,根据英语的语法规则和语言特点,在将古诗翻译成英语的时候,译者要么根据对原诗的理解将其添加上主语,要么“按照原诗的风格尽量少用或不用人称代词”[8]147-148。但是,我们更喜欢采用后者的翻译方法,因为原诗一旦添加上具体的人称主语后,就会失去了原诗的含蓄,变成了诗人个人的体验。如果采用后者,在翻译过程中尽量避免使用人称代词,那么就会与原诗的意境保持一致,就会使原诗成为一个“无我”的发言人,不会把诗中的经验或情境限指为一个人的经验和情境,从而使个人的经验成为具有普遍性的情境[5]247。以王维《鹿柴》的两种译文为例。例4:

3.引语方面

古诗中含有大量的引语现象,英译时肯定会遇到语言层面上的引语转换问题。古诗中的引语较少使用引号标出,因此古诗中的引语大多是间接引语。正如语法大师章振邦所言,“引述某人的话一般采取两种方式:一是原封不动地引用原话,把它放在引号内,这叫做直接引语(Direct Speech);一是用自己的话加以转述,被转述的话语不放在引号内,这叫做间接引语(Indirect Speech或者Reported Speech)。”[9]1262

以往的古诗英译工作者在翻译的时候,要么将古诗中的引语翻译成形式对等的间接引语,要么根据自己对原诗的理解,往往将其添加上引号,翻译成形式不对等的直接引语。然而翻译作品中的“直接引语和间接引语”仅仅根据语言形式上是否使用了引号来区分的,因为翻译作品中根本就不存在原封不动地引用原文里的话,翻译是两种不同语码之间的转换,转换的基本点就是语言形式的变换。因此从翻译的角度看,这里提到的翻译作品中的“直接引语”和原文中的“直接引语”不是完全等同的,但是仅从译文本身来看,译文也属于一个独立的语言系统范畴,那么二者又是完全等同的。

“如果用直接引语来翻译原文的间接引语,那常常有可能把原本简练含蓄的诗句译成过于明了、没有想象空间的口头语。”[8]141所以我们更喜欢选择把古诗中的引语翻译成形式对等的间接引语。吴钧陶把上面例3中的“松下问童子”翻译成了直接引语(“Where is your Master?”under pines I ask a lad;[8]134),而许渊冲却将其翻译成形式对等的间接引语(I ask your lad beneath a pine.[7]286-287)。 再如,例5:

三、古诗英译中的“文化”维

语言是文化的外在表现形式,古诗英译除了凸显语言维转换之外,还彰显其背后所隐含的文化转换。古诗中含有大量的文化负载词(以下简称文化词),英译时必然会遇到如何能更好地再现其中文化成分的问题。据我们的观察,古诗中文化词的英译主要采用以下几种方法。

1.直译

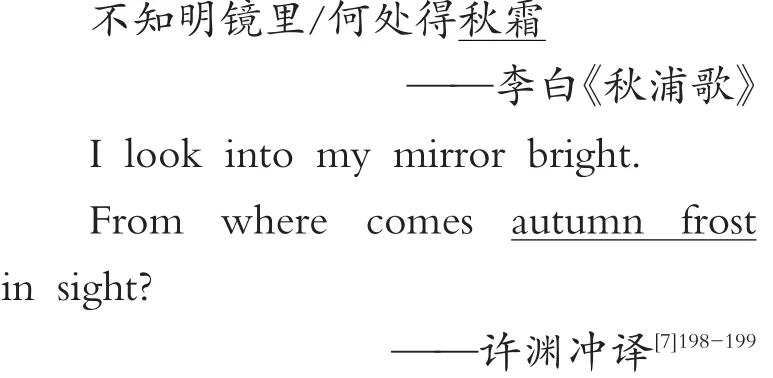

有些文化词直译后可以通过整首诗的语境和意境来获得理解,因此最好将它们直译,这不仅能在译文中保留原诗所构筑的艺术形象和文化内涵,还能给读者留下想象的空间。例6:

“秋霜”二字在古诗中是形象化的语言,在这里不是字面意思,而是享有丰富内涵的隐喻意义和文化内涵。许没有将其意译为“白发”而是直译为“autumn frost”,并没有破坏原诗的意境,而是保留了原诗的隐喻所构筑的形象、艺术特色和文化内涵,留给了读者想象的空间。

2.意译

有些文化词在中国家喻户晓,而西方国家却很陌生,所以最好将它们意译,有利于西方读者的理解和接受。例7:

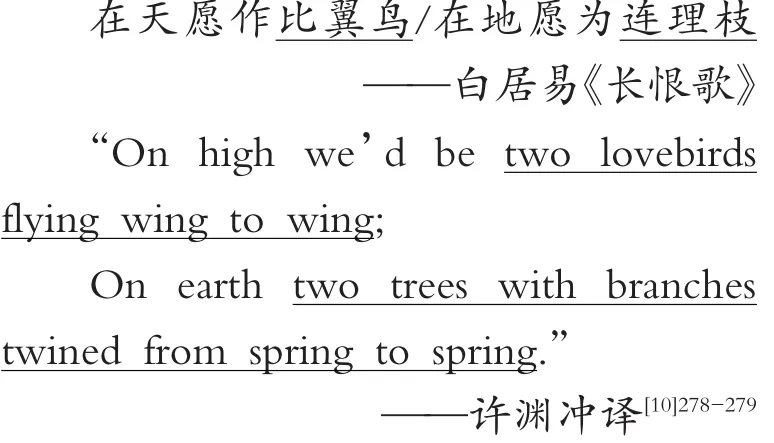

“比翼鸟”和“连理枝”在这里不是字面意思,而是隐喻手法,具有深厚的文化意义,在中国家喻户晓,但是对西方读者却很陌生。所以译者在此没有直译,而是将其意译,不仅顺应了西方的文化语境,还保留了原诗的形象化语言。

3.直、意译相结合

有些文化词必须要借助直译和意译相结合的方法才能让西方读者明白、易懂。例8:

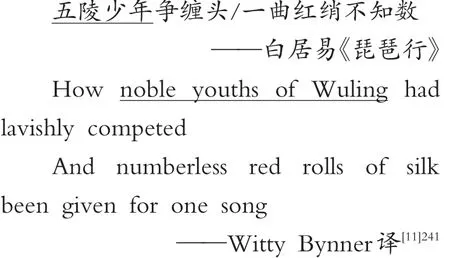

“五陵少年”在这里既是隐喻又是典故。“‘五陵’原指汉代五个皇帝的陵墓,在长安城外;后来唐代的皇帝迁贵族于此地,成为阔人居住的地方。因此有钱有势人家的子弟叫‘五陵少年’”。[11]241Bynner将其翻译为“noble youths of Wuling”是很典型的直、意译相结合的方法。

4.淡化

有些文化词为中国所特有,英译时要么借助详细而准确的注释才能让西方读者明白和理解,要么将该词的文化内涵进行淡化翻译。而我们比较喜欢后者,因为前者有时会让译文显得累赘和复杂。例9:

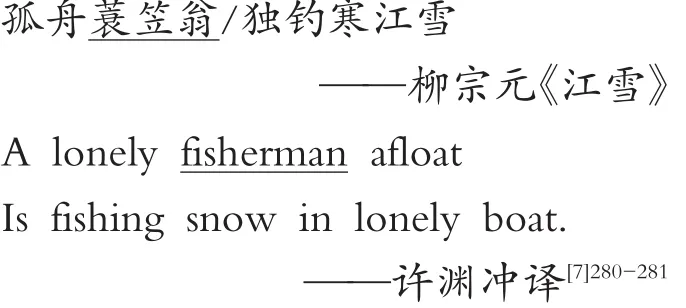

“蓑笠翁”是一个头戴斗笠和身披蓑衣的老翁。所谓“‘斗笠’是用竹篾夹油纸、竹叶等制成的宽边帽子。‘蓑衣’是用棕榈皮编成的雨衣”[11]261。“蓑衣”和“斗笠”是中国和东方特有的两件物品,只有靠添加详细而准确的注释才能让西方读者明白它们是何物。所以译者将它们略去不译,翻译为“fisherman”,这虽然淡化了原诗的形象,但是却并不影响原诗的形象主体和整个艺术效果。

5.修辞法

有些文化词在中国通俗、易懂而西方国家却很陌生,故译者可以借助修辞法,往往将其翻译成英语的明喻。例10:

“孤蓬”在这里是隐喻手法,富有文化意义。其中的“孤”字表达了诗人对友人的深深关切和依依惜别的心情。“蓬”是指“蓬草”,“又名‘飞蓬’,指枯后断根、随风飞扬的草,在汉语古诗中常用来比喻孤身远行的旅人。”[11]253而西方读者对此却很陌生,故译者将其转换为明喻,翻译成“like lonely thistledown”,既便于西方读者的理解与接受,又保存了原诗所构筑的艺术形象。

四、古诗英译中的“交际”维

古诗英译除了体现为语言维和文化维的转换之外,还有交际维的转换。交际维是从读者接受的角度考虑译者对诗人所传递的情感和对原诗的意美、音美和形美等“三美”的传达。也就是说译者是如何在交际维层面把原诗的“情”与“美”传递给西方读者的。

中国古诗简练含蓄,往往寄情于景,情景交融,而西方人处事却像一把利刃,凡事力求精确而确定。因此,若要让西方读者更乐于接受,译文应当力求“透明”[11]267。国内古诗英译大师许渊冲先生就是典型的代表。例11:

译文中的“miss me so far away”就是许对原诗的深化翻译,力求“透明”,把原诗的“情”展现得淋漓尽致,顺应了西方读者的需求。

为了让西方读者更乐于接受,许的译文把原诗中“有被鸟儿惊醒了之意”的“情”传达出来了,力求“透明”翻译。

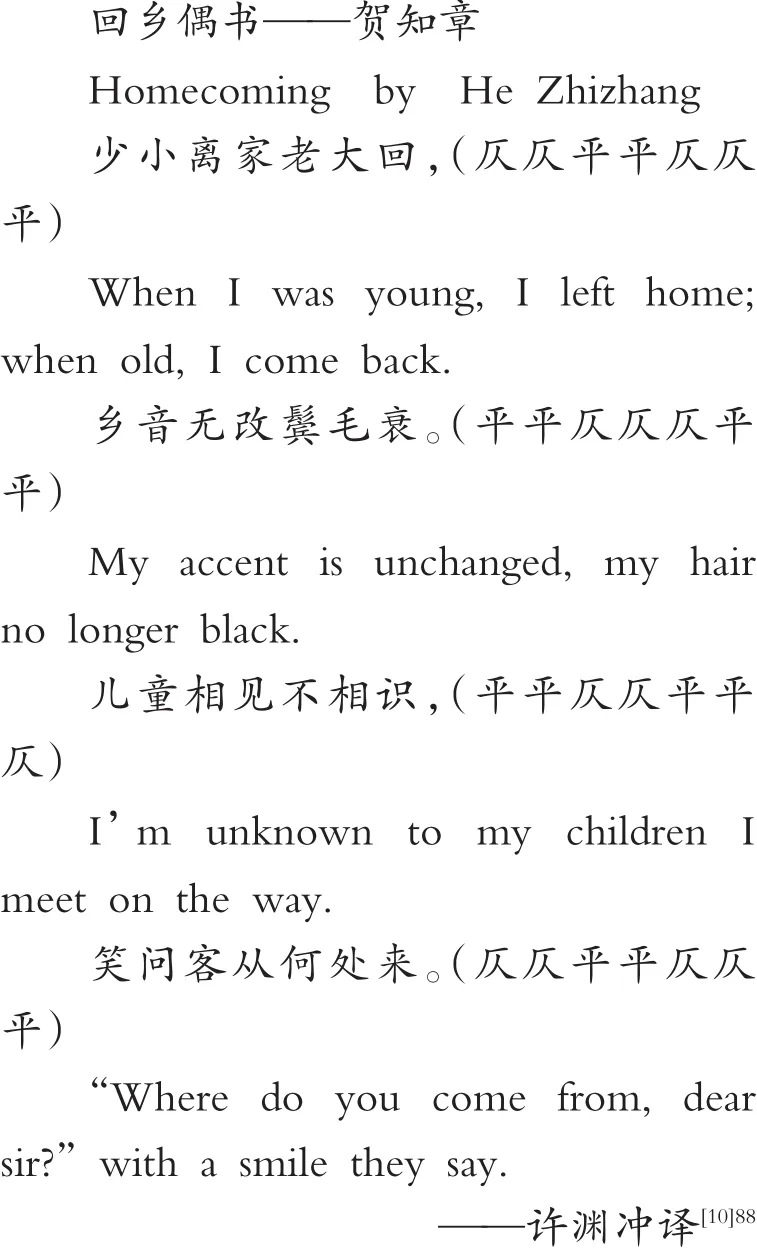

中国古诗是意美、音美和形美的结合体,读起来不仅朗朗上口,意犹未尽,还耐人寻味。众多英译者经常绞尽脑汁,试图再现古诗的“三美”,许渊冲就是其中的突出代表,力所能及地把原诗的“美”传递给西方读者。意美在“三维”层面上都有所体现,前面所论及的方方面面都与意美有关,故这里不再赘述,只略谈一下音美与形美的传递。例12:

原诗具有唐朝古诗的音美,是一首平仄韵律的七言律绝,第1、2、4行押平声韵。许深知在英译时不能保持该诗唐朝时的音美,故只能套用西方古诗韵律将其翻译成六音步抑扬格诗行和英雄对偶体韵脚的四行诗,同时也在宏观上传递了原诗的形美。

结 语

语言、文化、交际是翻译转换的基本内容,三者之间有着合乎逻辑的内在关联,即“翻译是语言的转换,语言是文化的载体,文化又是交际的积淀”[1]133。古诗英译亦如此,首先表现为语言维的转换,即词汇、句法和诗章等层面上的转换以及语言风格上的再现。其次还伴随有文化维和交际维的转换,前者主要彰显为如何能更好地英译古诗中的文化负载词,而后者主要表现为译者如何能更恰当地传递古诗的“情”与“美”,两者都是为了能让西方读者更好地接受和理解,实现原诗的交际意图。诚然,古诗英译中的“三维”转换是一个同时进行的互联互动的有机整体,即语言维中体现文化维,文化维中伴随交际维。“三维”转换是古诗英译的关键,运用生态翻译学理论,探析古诗英译中的“三维”转换,打破了传统方法论上固有的直译与意译之争,给古诗英译注入了新鲜的血液,丰富了古诗英译方法论,进而必能推动中国古典文化的对外传播。

[1]胡庚申.翻译适应选择论[M].武汉:湖北教育出版社,2004.

[2]胡庚申. 生态翻译学解读[J]. 中国翻译,2008(6):11-15.

[3]文殊.诗词英译选(选注)[M].北京:外语教学与研究出版社,1989.

[4]朱徽.中英诗歌的语法问题比较研究[J].外国语,1990(1):46-53.

[5]叶维廉.中国诗学[M].北京:三联书店,1992.

[6]吕叔湘.中诗英译笔录[M].上海:上海外语教育出版社,1980.

[7]许渊冲.中国古诗精品三百首[M].北京:北京大学出版社,2004.

[8]黄国文.翻译研究的语言学探索[M].上海:上海外语教育出版社,2006.

[9]章振邦.新编英语语法[M].第三版.上海:上海外语教育出版社,1997.

[10]高民,王亦高.汉英双讲中国古诗100首[M].大连:大连出版社,2003.

[11]穆诗雄.跨文化传播——中国古典诗歌英译论[M].合肥:中国科学技术大学出版社,2004.